父の先見

新潮新書 2017

編集:足立真穂

装幀:新潮社装幀室

気にいらないことなんて、誰だっていくらもあろうが、ぼくは20代の頃、自分を含めて「若者たらんとすること全般」にどうにも納得できなかった。

たとえば「青春なんとか」という言葉、「若者よ」という歌、やたらに「若人」を謳歌する風潮、NHKかどこかがやっていた「青年の主張」という弁論大会、デパートその他の「ヤングなんたら」という売り場のコーナープラカード、成人式のふわふわ白ショール。すべて気にいらない。青年を吹聴することが嫌いで、自分も若いくせに虫酸が走ったのだ。

ぼくは半世紀以上文章を書いているが、一度も「青春」や「若者」という言葉を文中に使ってこなかったと思う。拒絶していたのだ。ちなみにもう二つ、使っていない言葉がある。「愛」と「幸福」という言葉だ。こちらは聞くだに苦手だった(これについては今夜の話題からずれるので省く)。

なぜ「若者主義」や「若者擁護」が嫌だったのか、最初は深い理由ではなく、勘である。職人や芸能者のことを思えばわかるように、年功を積んだ者のほうがずっといいに決まっていると確信していたからだ。

こんなふうだったので、23歳半ばのときに東販から「ハイスクール・ライフ」という歯の浮いたようなタイトルの高校生向け読書新聞(タブロイド判16ページ、書店で16万部無料配布)を頼まれて2、3年ほど編集することになったことがあるのだが、このときも読者を高校生とはみなさず、いっぱしの「悩める大人」と扱って本気の直球を投げ込むようにした。

だから高校生に向けて採り上げた本も、正岡子規(499夜)、ル・クレジオ、ホメロス(999夜)、ドス・パソス、頼山陽(319夜)、カント、丸山真男、ベケット(1067夜)、ラブレー(1533夜)、親鸞(397夜)、ブラッドベリ(110夜)、ギュンター・グラス(153夜)といったあたりだったし、執筆者やインタヴューや対談企画には倉橋由美子(1040夜)、野間宏、稲垣足穂(879夜)、野坂昭如(877夜)、鈴木忠志、土方巽(976夜)、横尾忠則、唐十郎、いいだもも、小田実(1432夜)、吉増剛造といった面々ばかりにお出まし願った。

反青春主義がそのあとどうなったのかというと、雑誌「遊」を編集する段になって、70歳以上の御仁のところに伺って、いまは何を考えておられるのか、かつてをどう思うのか、一番言いたいことは何だったのか、そこを聞き込むということを、心掛けるようになった。

このときは主に科学者を選んだ。湯川秀樹(828夜)を筆頭に、星の野尻抱影(348夜)、量子力学のポール・ディラック、ライプニッツ論の下村寅太郎、何でもござれのリチャード・ファインマン(284夜)、ビザンチン論の鷲巣繁男、漢字の白川静(987夜)、抗生物質のルネ・デュボス(10夜)、天文学HR図の林忠四郎、シナジェティックスの建築家バックミンスター・フラー(354夜)、遊学者ロジェ・カイヨワ(899夜)などなどだ。

ノーベル賞クラスの老人なら、もう世間の名声などどうでもいいだろうから本音を聞けると思ったのである。実際には耄碌が始まっていたり平和ボケをしている御仁もいたが、それでもこの長老先輩インタビューはぼくのその後に大きなものをもたらした。

その70歳以上に、いま、ぼく自身がなっている。この1月末で75歳だ。実感できないままにいたところ、昨秋に役所から通達と「後期高齢者医療保険者証」というものが送られてきた。

高齢福祉部介護予防地域支援課からのチェックリストも同封されていて、そこには、①バスや電車で1人で外出していますか、④友人の家を訪ねていますか、⑥階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか、⑨この1年間に転んだことがありますか、⑮口の渇きが気になりますか、といった真相に迫ることが25項目並んでいた。

たしかに階段の手摺には手を出しているし、一度だけだが転んだ。去年の「本茶會」(三浦史郎の構匠で遠州流小堀家元と試みた共読本と茶事を合わせた茶会)のときに地面のコンロを避けようとして倒れてしまったのだ。ちょっとした段差に躓くようにもなった。平和ボケはしていないが、あきらかに衰弱と耄碌は始まっている。

が、まあ、晴れて「老人」の御烙印をいただいたのである。憧れの少年老人か老人少年になれたのだ。

それであらためて感じていることがある。

いま仮にぼくのところへ若い20代や30代そこそこのインタヴュアーが通ってきたとして(なかなかそういう連中はいないけれど)、さあ、言い残したことをうまく喋ってあげられるのかどうかというと、はなはだ心もとないと感じたのだ。

それなら尋ねられたり、訊かれたりするより、自分で白状したほうがいい。そう、思うようにもなった。

ただし、この「自分で白状する」という行為は、案外難しい。白状するといっても、何かの罪状を白状しようというのではない。罪は当たり前にいろいろ犯してきたろうが、そんなことを振り返ろうというのではなく(告白や懺悔をしたいのではなく)、これまで書いたり喋ってきたことが自分の実感や思索通りのことではなかったことを白状する必要があると思ったのである。

つまり、そのつどアタマの中に浮かんでいたことを適確に言葉にしてこなかったこと、いま思えば「それはこういうことだったのではないか」ということ、その「余分なところ」をつないで、それを白状するべきだと思うようになったのだ。

そんなことをあれこれ思いめぐらすようになっていたところ、先だって養老孟司の『遺言。』を読んだ。

これまで養老さんの本には敬遠気味だった。読んでもぐさりとこなかった。とくに『唯脳論』(青土社)はイマイチで、『バカの壁』(新潮新書)はいただけなかった。そう感じていたのだが、毎号送られてくる朝日の冊子「一冊の本」巻頭エッセイなどを読んでいるうちに、だんだんおもしろくなっていったので、読んでみたのである。

奥井一満さん(384夜)が東大退官後の養老さんを北里大学に招聘するために「とびきりの昆虫」(ヒゲボソゾウムシかクチブトゾウムシか名前を忘れたが、ともかく斯界では垂涎の奴を用意したらしい)で釣った話を聞いたときも、ついでに養老さんの考え方のあれこれを話してもらったのだが、その奥井さんの太鼓判のせいもあった。

本書は80歳になった養老さんが25年ぶりに書きおろした本である。あんなにしょっちゅう本を出していて25年間もどうしていたのかと訝るが、口述をしてそれを編集者やライターがまとめたものに手を入れてばかりいたという。ところが本書はちゃんと書いた。80歳がどんな感覚かはわからないが、何か決する気になったのだろう。

読んでみて、これは一人の後期高齢者の科学者が何かを遺言しようとすると、どういうことを書くのかという参考になった。それで、案内することにした。遺言というより、いままで考えてきたことを絞ってまとめたというものだ。

動物はどうして話せないのかという話題から書きおこしている。動物は絶対音感をもっているようだという報告を読んで、なるほど動物は振動数に頼っているからだなと思いながら、人間はそういう振動数のかわりに何を使ってきたのか、それはおそらく「意識」(意識をつくっている脳)だろう。だが、その意識をわれわれはどのように扱っているのか、うまく使えているのか、どうもそうなっていないということを「遺言」にしてみようと思ったのだという。

絶対音感というのは、他の音と比較せずに音の高さがわかる能力である。養老さんは「まる」という猫を飼っていて(テレビで見たが、猫かわいがりをしていた)、何かにつけて「まる」に語りかけているのだが、いっこうに応じてくれない。奥さんには応じる。

これは養老さんの声が低くて、奥さんの声が高いからだろう。きっと「まる」は絶対音感で聞き分けているにちがいない。

実際には人間も振動数(周波数)で聞き分けている。蝸牛管には三角膜があって、鼓膜から伝わってきた音がここで振動する。そこに有毛細胞があって、これが大脳皮質につながって聴覚中枢を形成する。その神経細胞は振動数にしたがって鍵盤のように並んでいる。振動数の対数で並ぶのだ。

これはピアノに似ている。養老さんはバイオリンのような弦楽器は弦をいじっているうちに作れたのだろうが、ピアノは人間の聴覚中枢の構造に似て作られたと推理している(おもしろい推理だ)。だから、もともとは人間も脳の中の「内なるピアノ」によって絶対音感に対応できたはずなのである。

むろん、いまでもその能力が生きている者もいる。たとえば養老さんの姪には絶対音感がある。姪は世の中の物音がドかシかラかが当たるのだ。ピアニストのArico(山下有子)は幼年時代からの絶対音感の持ち主だったが(父君が音楽家)、世の中の音がことごとく楽譜の単音(正確にはトーン・ハイトとトーン・クロマ)におきかわってしまうのがかえって煩わしくて、かなり悩んだそうだ。

だから絶対音感がわれわれにどの程度役立っているかはあやしいのだが、けれども多くはその能力も失っていったのだ。詳しくは最相葉月の名を上げた『絶対音感』(小学館)や江口彩子の『絶対音感Q&A』(全音楽譜出版社)を読むといい。

話を戻して、猫の「まる」が絶対音感で反応しているのだとしても、「まる」自身は養老さんの言葉も奥さんの言葉も理解してくれない。人間の言葉では音と意味が連動しているのだが、そこは猫にはわからない。

言葉と音を連動させたのは人間だけではない。オウム、九官鳥、ヨウム(インコの一種)は、200語くらいをおぼえる。夭折した脳科学者の細川宏は「鳥は中脳動物だから」と言っていた。哺乳類は大脳、鳥は中脳なのだ。しかし、そういう鳥たちももちろん言葉の「意味」はわからない。複雑な音(声)は模倣できても、意味とは結びつけられない。

動物は感覚所与で生きている。「まる」も言葉の音には反応するが、意味はわからない。文字もわからない。

感覚所与で何をしているかといえば、「変化」を捉える。これが動物の生き方の根本になる。われわれ人間はどうしているかといえば、やはり「変化」を捉えるのだが、感覚所与をすぐさま意味に変換できるようにしてきた。「こげくさい」という感覚所与はただちに台所の鍋が焦げたか、どこかで不審火が燃えているというふうに思う。

そのうち変化の現象には概念や数値が与えられて、いちいち感覚をつかわなくても変化に対応するようにした。賞味期限はそうやって登場した。

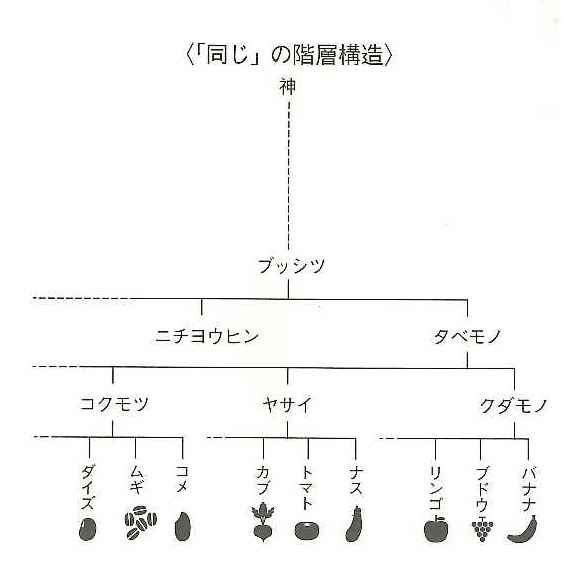

人間が変化に対する対応を固定できたのは、ひとつには、「=」(イコール)を理解するようになったからである。

2+5=7、3=4-1(3は何かから1を引いたもの)、a=bはb=aと同じ、リンゴ3つ+ミカン4つは3+4で果物7つ。こういうふうにできるのは「=」の意味がわかったからである。何と何とが同じになるのか、「=」はその劇的な解釈をもたらしたのだ。「=」からはのちのち数学や数理や論理の体系も生まれた。

もうひとつには、自分と相手とのあいだで「交換」が成立するようにした。これも大変な変化への対応だった。

5歳児がお姉さんの立場に立つことができるのは、自分とお姉さんをなんらかの意図で交換できるからである。同様の意味で商人たちは北海の毛皮一枚と地中海の小麦何袋かを交換し、それが等価であることに自信をもった。やがてここからはそういう等価交換を示す通貨のようなものが派生した。

養老さんはこうした「イコール」と「交換」が、人間社会の「差異と同一性」をつくってきたと見ている。そして、このことが人間の「意識」の特徴になったのだと見た。この特徴とは「同じだとみなすはたらき」のことをいう。これは逆に「違い」のはたらきも確立させた。

意識というものは「照明」のようなものだ。点いたり消えたりする。起きているときはだいたい点いていて、眠ると消える(全面的に消えているのではないが、少なくとも再生はしにくい)。

目が覚めると意識が戻る。目が覚めたから意識が戻ったというより、実際には意識が戻ったので(自律神経などが動き始めたので)、目が覚めたのだ。とはいえ意識は自分で戻ろうとして戻るのではない。意識のスイッチは意識自体が入れるのではなく、内臓や筋肉の信号が活動したり、睡眠中枢の活動が中断されることによって戻るにすぎない。

本書には書いていないが、睡眠と覚醒には視床下部の外側野(覚醒センター=アクセル)や視索前野(睡眠センター=ブレーキ)がかかわっている。目が覚めるにあたってはオレキシンというニューロトランスミッターが分泌されて、脳幹にはたらきもする。睡眠障害や覚醒障害もある。ナルコレプシーでは突然に眠りこんでしまうし、カタプレキシーでは入眠時に幻覚がおこる。

いわゆる金縛りもある。夢遊病はパラソムニア(睡眠時随伴症)とよばれているが、半分眠ったままで歌をうたったり料理をしたりする。寝言はブローカ野が勝手に動きだしてしまうからだ。意識とか自己意識といっても、こんなふうにかなりいいかげんなのである。

まあそれはともかく、それではいったい、どうしてそういう人間の意識に「同じ」というはたらきがつくられたのか。

脳の機能から憶測できるのは、養老さんによると、ヒトの脳の進化の段階で視覚情報と聴覚情報を同じにするはたらきが強くなったからなのではないかという(この見方は示唆的である)。それがもとになって「同じ」の力がはたらいたからであるという。目と耳は生物たちとしては感覚所与を別々にとりこむ機能をもっていたはずなのに、われわれの人間意識はこれを同じにするはたらきをもつようにしたのだ。

しかし、なぜこんなふうにしたのかは今日の脳科学でもわかっていない。おそらく脳考古学がもっと深まっていかないとダメだろう。

進化のメカニズムがどう動いたかはべつとして、ともかくもこんなふうな意識を相手にして、われわれは日々を暮らしたり、考えたり、悩んでいるわけだ。神様を想定したり、死後の世界をつくったり、経営に精を出したり、痴話ゲンカをしたり、国際政治に乗り出してきたわけだ。

けれども、そのいずれもがうまくいっているとはかぎらない。お金はたくさん儲かったとしても、自分の意識が高揚したり停滞するのは、どうも別なのだ。痴話ゲンカはほとんど徒労だ。

では、こんなめんどうくさい意識とどう付き合えばいいのか、そこが問題なのである。養老さんは、付き合い方を絞ったほうがいいと提案する。これは賛成だ。ぼくも、あまり意識を自分自身の正体などだと思わないほうがいいとみなしてきた。

意識がもたらした「同じ」の仕掛けのなかで、最も煩わしいのが「私」ということである。「私」という自己意識だ。

しかし、これがはっきりしない。昨日の私は今日の私ではあるはずだけれど、また幼い頃の私は今日の私とつながっていそうだけれど、そのあいだを束ねている「私」とは何かというと、どうもこれが明確ではない。

とりあえず「私」を支えているのは、哲学上はまさに「同じ」の権化のような「自己同一性」(アイデンティティ)というものなのだろうが、実際の「私」はたいていくねくねしているし、ちぐはぐでもある。バラバラになっている感じもする。発熱したり、失恋したり、興奮したりすると、「私」なんてすぐに自己同一性がずれる。

では「意識」のほうの「私」ではなく、もう少し深いところや生物学的なところで見ようとするとどうかといえば、これも免疫系や血液検査から見ても、さらに遺伝子やDNAのコードで見ても、はっきりした「私」(自己同一性)は浮き出ない。浮き出れば動物にも「私」があることになるのだが、やはりそこまでは届かない。

一方、「私」をもっと大きく捉えると、どうなるか。このあたりのことは本書には書いていないけれど、今度は「神」や「仏」のほうにまでいく。あるいはティヤール・ド・シャルダンの「オメガ点」(地球精神圏と結びついた叡智)やティモシー・リアリー(936夜)の「コンテリジェンス」(神経回路にメタプログラミングされているコンシャスネス+インテリジェンス)を持ち出すことになる。

そんなわけで「私」というものはとても厄介な「同じ」の産物なのである。おそらく「私」の登場は近代社会が用意したもので、脳のしくみがほしがったのではないと見たほうがいいというのが、養老さんの結論だ。その通りだろう。

本書は終盤になって「情報」を持ち出して、デジタル・ネットワーク時代のなかで「同じ」がどういう偏向をもつのかというちょっとした議論にも入っていくのだが、とくに格別な話にはなっていなかった。

ざっと、以上が養老さんの遺言の骨子である。これまで考えてきてこられただろうことを軟着陸ふうにトレースしているようなので、さあ、この遺言で本人のどんな気がすんだのかは、わかりにくかった。

しかし、人間というもの、「=」と「変換」とを覗き穴にして「同じ」のよしあしを問題するしかないではないかという姿勢は、よく伝わってきた。なるほど養老さんはそこに遺言レベルの気持ちが充血しているのだ。どんな老人であれ、本音の遺言というものはこういう「こだわり」に向くのかという気もした。

最後に、尻馬に乗るようで恐縮なのだが、75歳のぼくがこの養老遺言に関連しては、何を考えてきたのかということを付け加えておく。

ぼくも「同一性と差異」のことはすこぶる重大な問題だと思ってきた。多くの出来事も争いも、その大半が「同じ」と「違い」に足を取られてきたからだ。ただし、そのことをソシュールやドゥルーズ(1082夜)のように考えるのではなく、ぼくは30代前半にあえて「相似性」に注目することのほうを選んだ。「遊」1001号(1978)に「相似律」という特集を組んだのが、その意図の反映だ。

これは当時、ヘルマン・ワイル(670夜)が「合同と相似」について考究したこと、ロジェ・カイヨワ(899夜)が「擬態」や「紋様」について書こうとしていたことに関連する見方の一般化を試みたいと思って特別構成をしてみたことで、同一と差異の「プロセス」や「あいだ」や「移行ぐあい」のほうに関心を向けたからだった。

同一化や差異化によって何がおこったかではなくて、情報を分別していくと「a=a」や「a≠a」以外の多様性も発生しているというほうに、注目したのである。生物の分化や進化は、こちらのほうがずっと多いはずだ。

人の世においても、同一とも差異ともつかないモノやコトは、けっこう多い。たとえば、絵に描いた人物、写真や映像が映した物体や光景、ニュース記事、映画の進行、ファッションあれこれ、役者の演技、小説という様式、すべての人形たち、マンガの表現、ロボット、玩具になった日用品‥‥などなどは、同一とも差異ともいえない姿格好をもったり、展開したものたちで、いずれも同一にも差異にも属さない「あいだ」を行き来するものなのである。

このような見方はアウエルバッハの「ミメーシス」、タルドの「模倣」、ホワイトヘッド(995夜)の「アクチュアル・エンティティ」、ホランド(930夜)らの「擬同型」でも強調されていて、ぼくからすると「私」というアイデンティティをどうこう考えるよりも、ずっと大事な現象や発現だと思えたのだった。最近ならばVRやARによって生じたものたちは、同一からも差異からも免れていることが多い。

この見方は、別の観点では「面影」とは何かということにもつながっている。われわれには「同一化」も「差異化」もできないような面影の領域というものがあって、『徒然草』(367夜)に「名を聞くよりやがて面影は推しはからるる心地する」とあるように、実物がそこになくともイメージが彷彿としてくる面影が去来してきたのである。

面影のおもしろさは、日本文化に特有な「見立て」にも転化する。それは何かに似ているとか、何かに似せて何かをつくるとか、見立ては「同じ」そのものから逸脱して何か新たな「同じっぽい」を生成する。

最近はこういう見方の一端を『擬:MODOKI』(春秋社)という一冊にもしてみた。ちぐ(鎮具)とはぐ(破具)が一緒にあってもいいじゃないか、面影のほうが首尾一貫性を誇るより大事なことを伝えることがあるじゃないかという本だ。

冒頭に蕪村(850夜)の「凧(いかのぼり)きのうの空のありどころ」を掲げ、そこにない「昨日の空」こそ、ぼくが編集したい当のものだと書いた。そのうえで蕪村が芭蕉(991夜)の「言ひおほせてなにかある」という問いに執着していたことについて、触れた。

そんなわけで、ぼくは存在や実在にひそむはずのコンティンジェントな「別様の可能性」のほうに多大な関心を寄せてきたのである。

さて、それなら、これらのことがぼくなりの遺言なのかというと、遺言というほどのものではない。ぼくの思考のありさまそのもので、いつだって封を開けてほしいものなのだ。

こういうぼくにくらべると、科学者というのは大変だ。自分の考え方が科学的に実証できなかった場合には、自分の仮説が「未練」として残るからだ。

けれども科学者はこの「未練」を封じないほうがいい。フランシス・クリックやフリーマン・ダイソンがそうしたように、老いてますます仮説を連打したほうがいい。きっと養老さんも『唯脳論』で実証できなかったことを、『バカの壁』という「未練」にまとめたのだろう。本書においても、養老さんのそういう苦労が移り香のように伝わってくる。

ところで、ぼくの「白状」のほうだけれど、こちらはまだ取り組んではいない。いまは「千夜千冊エディション」(角川ソフィア文庫)に大わらわなので、巡りあわせがうまくいったら、2〜3年後くらいに『白状記』をまとめることになるのだろうか。

⊕ 遺言。 ⊕

∈ 著者:養老孟司

∈ デザイン:新潮社装幀室

∈ 図版製作:ブリュッケ

∈ 文中手書き文字:養老孟司

∈ カバー著者写真:新潮社写真部(青木登)

∈ 本人写真:南文子、「本人」南伸坊

∈ 発行者:佐藤隆信

∈ 発行所:新潮社

∈ 印刷所:錦明印刷

∈ 製本所:錦明印刷

∈∈ 発行:2017年11月20日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 1章 動物は言葉をどう聞くか

∈ 2章 意味のないものにはどういう意味があるか

∈ 3章 ヒトはなぜイコールを理解したのか

∈ 4章 乱暴なものいいはなぜ増えるのか

∈ 5章 「同じ」はどこから来たか

∈ 6章 意識はそんなに偉いのか

∈ 7章 ヒトはなぜアートを求めるのか

∈ 8章 社会はなぜデジタル化するのか

∈ 9章 変わるものと変わらないものをどう考えるか

∈ 終章 デジタルは死なない

∈∈ おわりに

⊕ 著者略歴 ⊕

養老孟司(Takeshi YORO)

1937(昭和12)年、神奈川県鎌倉市生まれ。1962年東京大学医学部卒業後、解剖学教室に入る。1995年東京大学医学部教授を退官し、現在東京大学名誉教授。著書に『からだの見方』『形を読む』『唯脳論』『バカの壁』『養老孟司の大言論』など多数。