父の先見

猿の毛づくろい、人のゴシップ

青土社 2016

Robin Dunbar

Grooming, Gossip and the Evolution of Language

[訳]松浦俊輔・服部清美

市虎三伝という。誰か一人が「市に虎が出た」と言い出してもべつだん騒動はおこらなかったのが、三人が言い出せば「その虎」(噂の虎)は人々の心を襲うものになる。そういう中国の諺だ。

噂というものはつくづく妙なもので、正体があるようでなく、ないようである。けれどもいったん噂が撒き散らされるとウイルスのような感染力をもつ。そうなると、どこからそんな噂が出てきたものか、見当がつかない。そのうち噂の帯域の中に自分も巻き込まれていることに気がつく。虎が出てくるなんて、そんなバカなことは早く打ち消されるといいと思っていること自体が、すでに情報感染状態なのである。

かつてから噂というものの出所は掴みがたいものだった。「かつて」というのはヘロドトスやイソップ物語や清少納言(419夜)や兼好法師(367夜)のころからずっとという意味だ。それでも「人の噂は七十五日」とも言われ、耳を疑うほどの噂もいつしか立ち消える。英語でも “A wonder lasts but nine days.”などと言う。

噂(rumor)はインテリジェントな情報である。流言、伝聞、飛語、風説、風評、デマ、醜聞、ゴシップ、陰口、都市伝説、フェイクニュース、バズなどとなった噂は、人々の価値観をゆさぶるのだから、どう見てもインテリジェントだ。ネタの信憑性が確認されるかどうかにかかわりなく、人々の良心を打ち砕くかどうかにもかかわりなく、燎原の火のごとくコミュニケーションに焼き焦げをつくる。噂はさかしらな知的情報なのである。

噂は大昔から飛び交っていて、その出所を求めて権謀術策も政権交代も、また治世論や歴史学や文学を発達させてきた。とくに天変地異の予兆、隣国の情報、不明の病変、異類妖怪の風聞、他人のゴシップ、権勢にまつわるデマゴーグ、自分についての噂は、多くの者の判断を狂わせた。

判断を狂わせるような情報は、それが電子化され、クライアント・サーバー型ネットワークの網目に染み出すようになって、「世界は噂ばかり」という情況を現出していった。世界大の市虎三伝だ。ハッキングが横行し、そのうち噂の出所がかなり突き止められるようになり、スノーデンやアサンジも活躍した。

とくにSNSは異常なほどに「噂のネットワーク」の拡散装置と化して、名指しの噂をやたらにふりまく者もいれば、他人の噂をわがもの顔にしていちはやく不分明な事態の渦中にこれみよがしに入りこむ連中も出てきた。トランプなどはゴシップと噂とフェイクだけを政策にしているほどだ。アメリカはおかしい。

噂は「言葉のパパラッチ」なのである。その風聞に耐えられず深刻な心労に陥る者、また自殺をする者も少なくない。これは「いじめ」や「公開処刑」に近いので、プロバイダーがこれらを必死に削除したとしても、しょせんはイタチごっこだ。

おかしなことに「当事者さがし」が目立ってくると、エゴサーチに余念のない者も出てきた。ぼくは自分に関する噂には疎く、ほとんど関心もないので、何であれほったらかしだが、気になる者は噂を撲滅したくなるのだろう。これは墓掘りになりかねない。

いったい噂やゴシップとは何なのか。忌まわしく異様で、ろくなことを撒き散らしていないようなのに、なぜ世の中は噂やゴシップにかまけたくなってしまったのか。ひょっとしたら噂やゴシップを強調するしくみをつくったことが文明の大失敗か文化の大問題だったろうに、社会学や心理学はこの厄介な謎に決定打を放てないままだった。

ここに登場してきたのが、「それは言語そのものが噂やゴシップとして発生し、発達してきたからだ」という、びっくりするような仮説である。本書の人類学者ロビン・ダンバーがこの仮説をぶちあげた。類人猿の毛づくろいが霊長類のゴシップ言語に転じていったというのだ。

噂はヒトザルがヒトになろうとしていったとき、すでに「ことば」の開発とともに生まれていた、それはサルの「毛づくろい」の代わりのようなものであるというのだ。そんな奇っ怪なことがあるのか。あるらしい。

ロビン・ダンバーは1947年のリバプール生まれだから、同じリバプール生まれのジョン・レノン(1940生)とともにオルタナティブなシーンを求める時代社会を過ごした口だ。ぼくはこの二人の中間に属する世代にあたる。

オックスフォード大学のモードリン・カレッジで動物行動学の泰斗ニコ・ティンバーゲンや利己的遺伝子研究のリチャード・ドーキンス(1069夜)に学び、ブリストル大学、ケンブリッジ大学で人類学や進化生物学を修め、リバプール大学やオックスフォード大学に移るころからは霊長類の研究にとりくんで、英国学士院の「ルーシーから言語まで」プロジェクトのリーダーを務めた。その間に「言語は噂やゴシップとともに発達した」という大胆な仮説に到達したようだ。

本書は構成に少々の趣向があり、記述の仕方にもさまざまな工夫が施されているが、ダンバーの意外な仮説のレポートあるいは雄弁な論述書に近い。つまり予想に反してくそマジメな本である。ダンバーの本は、ほかに『科学がきらわれる理由』(青土社)、『なぜ私たちは友だちをつくるのか』(青土社)、『人類進化の謎を解き明かす』(インターシフト)、『宗教の起源』(白揚社)などが邦訳されている。いずれも通説にまみれている者にはギョッとさせる視点が躍る。

どこにギョッとするかはこれを受け取る側のモンダイだけれど、毛づくろいが言葉に変化したのだとしたら、仲間どうしの毛づくろいやグルーミングという行為がそんなにもコミュニケーションに富んだものだということに驚くべきだろうし、初期の言葉にグルーミングに相当するはたらきがあったとしたら、ヒトの幼児の言葉に毛づくろいめいたものがあるらしいことにギョッとするべきだ。

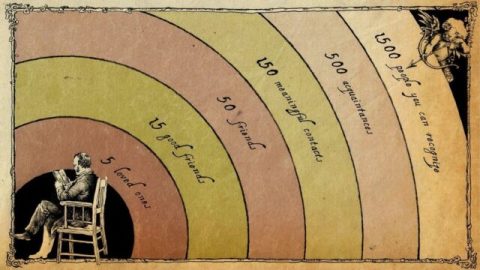

ヒトの赤ん坊は平均的には生後18カ月ほどで言葉を話しはじめる。2歳前後では「ちょっと喋る」になって、語彙も50語をこえる。3歳では1000語くらいにふえ、単語をつなげて短い言い回しをやってのける。たいていの両親が「うちの子は天才だ」と自慢したくなる時期だ。

いつのまにか両親やテレビの言い回し、コマーシャルの口真似、派手な親戚のおばさんの言いっぷりをつかうようになって、そこに伝聞的な言語パースペクティブが早くも組み入れられているので、両親は驚嘆してしまう。「うん、そんなこと言っても」「わかった、じゃあそうする」「でもね」といった配慮さえ芽生える。

小学校に入り6歳になると、約13000語を駆使するようになり、玩具とそうじゃないもの、友達と社会と自分、昆虫と知識とその管理のゲンミツな関係が急にわかってくる。自分がどんな評判かもピンとくる。あの子だけが好き、ちょっと寂しい、けっこう満足した、どうも気に入らない、ダダをこねてやる、やったやった、まあいいか、こういう判断が言葉の中に出入りする。

ここまではどんな親もわが子に驚くことであるが、続くローティーン期の子は本人たちだって大変だ。「おとな擬き」と「抵抗と怠惰」と「自慢と劣等感」が入り混じって、内爆する。何がホントで何がウソかは、もはやわからない。過剰になった気分は外に漏れてハヤリ言葉や危ない言葉と結び付き、他人の接近が怖くもなる。そうなると言葉づかいが変じる。ついつい同調したチームに引っ張られてジャーゴン(俗語)がふえる。

最近は「中二病」というらしいけれど、そんなレベルのモンダイではあるまい。このあたりの事情はちゃんとアドレッサンス(思春期)の発生を絡めて本気で議論したほうがいい。

こうしてハイティーンになるにつれ、多くの青年青女が「6万語の社会」を演じる。とっくに性にもめざめて、ちょっとした春情や劣情が羞かしい。こうなってしまっては、人類史のすべての優劣感と矛盾と葛藤がアドレッサンスの心にビルトインされたままになって、この事情から容易には抜け出せない。せめて音楽や信仰やスポーツに耽って、そうでなければなるべく部屋に籠もって、このビルトインの事情を忘れたい。

ということは、この連中から人類学的な成果を導くことはそうそう困難になるということだ。本人たちの心身に、社会が日々繰り出す「噂」や「嘘」がすっかり混じっているせいだ。こうなっては言葉の素踊りの姿は掴めない。そこで人類史をさかのぼって、なぜこんなふうな言葉に人類が囚われたのかを研究するようになった。ロビン・ダンバーの研究もそこから始まった。

言語学というもの、子供の言葉の成長プロセスについてはいまだに粗雑な概観しか提供していない。ヒトをめぐる生物学も、言語活動がどのように変化してきたかは説明していない。けれども、ヒトが言葉を習得するようになったのはおそらく段階的な変化によるものだったろうということは告げている。

段階的だということは、言語は人類史のなかで変化してきたということである。ここらあたりまではさすがに納得できる。チョーサー(232夜)やシェイクスピア(600夜)時代の英語はその後の英語とは異なっていたのだし、紫式部(1569夜・1570夜・1571夜)や吉田兼好や近松門左衛門(974夜)の日本語はそれぞれ異なっているし、まして現代語とはそうとうに違っている。言語は、そう言っていいなら環境適応し、化学変化をしながらエクリチュールを進化させてきたわけだ。

しかし、もともと言語がどのように出現したかということは、この進化のプロセスをさかのぼってみなければわからない。さかのぼってどうするか。人類が言葉を喋ったり使ったり、文字を発明するようになったのは、それ以前の動物や類人猿や霊長類のコミュニケーション力の何かが言語に変性させていったと、いったん想定してみることだ。

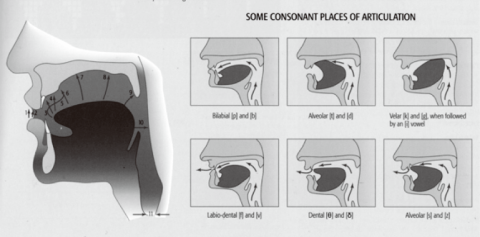

こうしてダーウィンやマックス・ミュラーはいくつかの言語発生に関する仮説の可能性を提出し、その後もその仮説にもとづいた組み立てが試みられてきた。しかし、せいぜい次のような程度なのである。(言語学といってもまだまだこの程度)

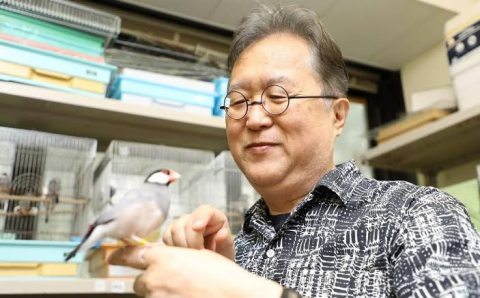

◎ワンワン説(Bow-wow theory)・・・・動物や鳥の鳴き声から変化した。ヨハン・ヘルダー説。最近、岡ノ谷一夫が鳥の鳴き方から言語発生説を唱えている。

◎プープ一説(Pooh-poo theory)・・・・原初のヒトの感情的な発声がもとになり、苦痛・歓喜・驚愕などにもとづく変化が初期言葉をつくらせた。

◎身ぶり説・・・・身ぶり(ジェスチャー)が先行し、そこに言葉がまとわりついた。グーラン(381夜)やモリス(322夜)の説。

◎アイコンタクト(合図)説・・・・ハーレムでの視線を合わせる度合いが言葉を派生させていった。マントヒヒのハーレムでのアイコンタクトが研究されている。

◎ごっこ説(志向性仮説)・・・・ごっこ遊びのような模倣行為が言葉を促した。「志向性」意識の発達が言語モデルになった。アラン・レズリーらの心の理論が想定した。「つもり」仮説でもある。

◎赤の女王説・・・・遺伝子の勝ち残りや集団の中のコミュニケーション・ゲームにおいて、アリスの「赤の女王」のようなふるまいが言語力を支配したという説。マット・リドレー(1620夜)が有名にした。

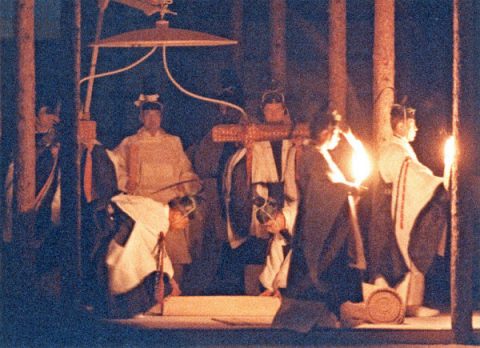

◎儀式説・・・・集団の中でのイニシエーションなどの儀式行為において、特定の言語コミュニケーションが発達し、それがコアとなって一般に普及していったという穏当な説。柳田國男(1144夜)などもこの説を唱えた。

◎ドンドン説(Ding-Dong theory)・・・・ミュラーの仮説。万物はすべて自然の中での共鳴と振動をおこしているので、その共鳴性を人類が言語に投影させたという見方。ピタゴラスやホイヘンスの振動論のようなものだ。

◎エイヤコーラ説(Yo-he-ho theory)・・・・言語は集団労働のためのリズムや掛け声から生じたと見る。北島三郎の「与作」である。民謡やフォークソングやワークソングはこの筋で生まれたかもしれないが、エンヤコーラや「与作」だけでは構文や文法は生まれない。

◎女性ファースト説・・・・男たちに狩猟を促した女性たちの言葉が影響力をもった。クリス・ナイトらが主唱。

◎スーパーファミリー説・・・・紀元前13000年頃にノストラチックという大語族(スーパーファミリー)が「世界祖語」にあたる言語を語りだし、それがインド・ヨーロッパ語族、セム・ハム語族、アルタイ語族などを派生していったというもの。実証不能。

◎ジャンプ説・・・・ヒトザルがヒトになる或る段階で脳にジャンプが起こり、それが言葉によるコミュニケーションを促し、それが左脳にフィードバックされたという説。ジャンプの理由はわかっていない。

そのほか仮説はいろいろあるのだが、ダンバーは言語学を整理したいわけではないので、この手の話には詳しくはない。そのかわり、チンパンジーを飼育し、そこそこ仲良くなってきて気づかされたことがあった。チンパンジーがときに飼い主ダンバーの毛づくろいをしてくるらしい。そうなるとダンバーも妙に「原始的な感情」でいるような気持ちになってきた。

これはいったい何がおこっているのかというところから研究が始まり、本書が生まれた。ギョッとする仮説ではあったが、残念ながら腑に落ちるところは少なかった。

ぼくがダンバーの仮説を読んで確信できたのは、毛づくろいや噂のゴシップ・コミュニケーションが言語文化をつくったというのではなく、言語はチンパンジーとダンバーの関係に見られるように、互いに「エディティング・モデル」を交換する気になったということだ。つまり言語文化の発達の基本は、きっと「移行」や「代替」によって習得されていったのだろうということだ。

ただ、毛づくろいに代ってゴシップや噂が言語文化を促進させたのだとすると、言語は必ずやコミュニケーション行為のセットとともに組み上がってきたのだろうということ、このことは納得できる。このセットが「エディティング・モデル」なのである。これについてはダンバーは『宗教の起源』でも援用していた。

最後に一言。もし噂やゴシップによって言語が発生したというなら、そろそろSNSやAIが新たな言語を発生させてもいいはずである。それには或るAIのつくりだした言語が別のAIにセット転化することがまずはおこる必要があるだろう。言語とは「換置」が本質なのである。

TOPページデザイン:野嶋真帆

図版構成(センセン隊):寺平賢司・大泉健太郎

中尾行宏・齊藤彬人・南田桂吾・上杉公志

⊕『ことばの起源――猿の毛づくろい、人のゴシップ』⊕

∈ 著者:ロビン・ダンバー

∈ 訳者:松浦俊輔・服部清美

∈ 編集:清水康雄・阿部俊一

∈ 装幀:岩瀬聡

∈ 発行者:清水康雄

∈ 発行所:青士社

∈ 本文印刷:ディグ

∈ 扉・表紙・カヴァー印刷:方英社

∈ 製本:小泉製本

∈ 発行:1998年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 謝辞

∈ 1 むだ話をする人々(トーキングヘッズ)

∈∈ たいした話ではないけれど

∈ 2 めまぐるしい社会生活へ

∈∈ 私の背後にいる猿

∈∈ 困ったときの友

∈∈ マキアベリ登場

∈∈ ダーウィン主義への寄り道

∈ 3 誠実になることの重要性

∈∈ 触られる感覚

∈∈ 猿のおしゃべり

∈∈ 類人猿語

∈ 4 脳、群れ、進化

∈∈ 猿はなぜ大きな脳を持っているのか

∈∈ 様相がさらに複雑になる

∈∈ 人類はどこにおさまるのか

∈ 5 機械の中の幽霊

∈∈ デカルトのジレンマ

∈∈ 誰か他にそこにいるのか

∈∈ 心の中へ、そして向こうへ

∈ 6 はるか彼方へ時をさかのぼる

∈∈ 涼しさを保つために立って背を高くする

∈∈ 森林のはずれにおける危機

∈∈ 仮説の検証∈∈ 高価な組織という仮説

∈∈ 赤ん坊は手がかかる

∈ 7 最初の言葉

∈∈ 風に乗った身振り

∈∈ 儀式と歌

∈∈ はじめての話し

∈ 8 バベルの遺物

∈∈ バベルまでさかのぼる

∈∈ 混乱のダイナミックス

∈∈ 私の兄弟そして私

∈ 9 生活のちょっとした儀式

∈∈ プロパガンダという裏技

∈∈ 目は口ほどにものを言う

∈∈ 求婚ゲーム

∈ 10 進化の傷跡

∈∈ 小さいことはいいことだ

∈∈ コロネーションストリートブルース

∈∈ コピー機を囲んだ売り込み

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 参考文献

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

ロビン・ダンバー(Robin Dunbar)

1947年、イギリス生まれ。オックスフォード大学で哲学と心理学を専攻、ブリストル大学で心理学の博士号取得。心の進化論を専門とし、リバプール大学教授で心理学を担当。著書に『科学がきらわれる理由』(青土社)、『なぜ私たちは友だちをつくるのか』(青土社)、『人類進化の謎を解き明かす』(インターシフト)、『宗教の起源』(白揚社)他。

⊕ 訳者略歴 ⊕

松浦俊輔(まつうら・しゅんすけ)

1956年生まれ。名古屋工業大学助教授。訳書に、ロジャー・ニュートン『宇宙のからくり』、ロビン・ダンバー『科学がきらわれる理由』、デヴィッド・リンドリー『量子力学の奇妙なところが思ったほど奇妙でないわけ』(以上、青土社)ほか多数。

服部清美(はっとり・きよみ)

訳書にピーター・ブローナー『一瞬の英雄』(徳間書店)、共訳にゴードン・チャン『やがて中国の崩壊がはじまる』(草思社)他。