父の先見

紀伊国屋書店 2004・ハヤカワ文庫 2014

Matt Ridley

Nature via Nurture―Genes,experience and what makes us human 2003

[訳]中村桂子・斎藤隆央

編集:水野寛

装幀:芦澤泰偉・ハヤカワデザイン

しばしば「生まれか、育ちか」と言われてきた。「氏か、育ちか」とも言う。英語では“Nature or Nurture”または“Nature vs. Nurture”と問いつめる。この謎掛けは「本能か、知性か」「動物的か、人間的か」「自然か、人為か」という問いにすりかわることもある。こうなるともっと答えが出しにくい。

人間の本性を問うときの人口に膾炙した謎掛けだが、容易に答えが決められない。日本では江戸期に「氏より育ち」という諺ができたけれど、これは家柄なんかにこだわらないでがんばりなさいという儒教的教訓だった。

そもそも「生まれ」(Nature)はどう見ても両親からだが、それはすぐさま祖父や曾祖父になり、その親族が帰属する氏や家をさかのぼれば武家や百姓に、さらに弥生人や縄文人に、もっとさかのぼれば人間の歴史そのものになって、ホモ・エレクトゥスやミトコンドリア・イブに至る。その先をさかのぼれば哺乳類や動物をへてシアノバクテリアにまでたどりつく。

一方、「育ち」(Nurture)のほうも一人の生い立ちを見るのなら、大阪の商家か栃木の農家か、都会の下町か父親の勤務先のシンガポールかということや、どんな学校に行ったか何度か転校したかといったことが「育ち」になるが、そこは当然に親の職業やその依って来たるところも関係するわけだから、これまたさかのぼっていけば家系や地域風土にも、民族や人類の育ちにまでも広がるわけである。

こうなると「生まれか、育ちか」は当人の社会環境を問うモンダイを提示しているようでいて、実は進化の全貌を問うことにも生命発現の本質を問うことにもなる。

どんな人間もそのルーツでは、地球環境と一心同体となった普遍的人間像を秘めている。それは、オポッサムこのかたの生命の由来を背負った、われわれ一人ひとりという当人でもある。しかし自分の来歴を言い立てるのに、こんな由来は長すぎるし、その枝分かれした裾野は広すぎる。そこでダーウィンやウォレスは「選択」や「淘汰」を念頭にこのモンダイにとりくんだ。

選択や淘汰による生物史の見方はいまは総じて「進化論」とか「ダーウィニズム」と呼ばれている。その狙いは、進化という長すぎて広すぎる裾野からのスクリーニングのしくみを提案したことにある。けれども、ダーウィンもウォレスも「遺伝」や「遺伝子」のことを知らなかった。もっとありていにいえば、生物史の中を流れてきた「情報」のことに思い至ってはいなかった。遺伝的情報というものが、変異はしてきたものの選択淘汰されてはいなかったことを知らなかったのである。

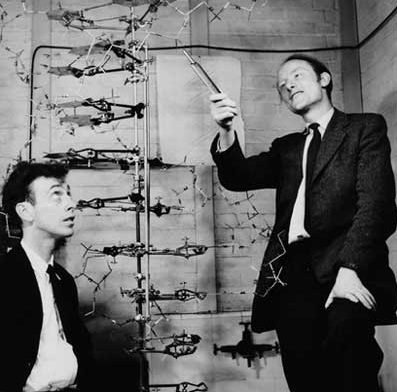

かくてこのモンダイの議論はメンデルの遺伝法則の発見とその再発見へ、ド・フリースらによる変異の研究へ、ワトソン=クリックのDNA機能の発見へ、その後の分子生物学と遺伝生物学の研究へともちこされた。それでどうなったかということを引き受けたのが本書だ。

原題は“Nature via Nurture”である。“Nature vs. Nurture”をもじってのタイトルで、「生まれか、育ちか」という二項対立を破って「生まれは育ちを通して」というふうに明示した。なんだか折衷案のようにも漁夫の利をとったようにも感じるだろうが、そうでもない。“Nature vs. Nurture”という問いがいまやまったく役に立たないことを、かなり多様に遺伝子のふるまいの例証をあげて議論してみせたのだ。

著者は名うてのヒットメーカー、マット・リドレーだ。発表されて10年ちょっとしかたっていないけれど、すでに一部では科学名著のリストに入っている。

この男、デビューこのかた、いつもうまい本を書いてきた。何であれ、読ませてきた。モンダイの設定が企画性に富み、取材力と想像力の補い方がよく、ライティング・アビリティがすこぶる達者で、この3つがスリリングに組み合わさって生物学的な視野を背景にした「文明課題」に迫ってきた。つまり、野心的なのだ。

だから千夜千冊に採り上げるにあたっては、当初は性の起源と進化の謎をダイナミックに追いかけた初期の話題作、長谷川眞理子さんが早々に訳した『赤の女王』(翔泳社)を案内しようかと思っていたのだが(とてもおもしろかった)、そのうち次々に新作が出てきて、迷った。いっときは楽観的大著ともいうべき文明史『繁栄』(早川書房)もいいかなと迷っているうちにいずれも書きそびれ、今夜は本書を選ぶことにした。

この本は中村桂子さんらが訳した1999年の原著『ゲノムが語る23の物語』(紀伊國屋書店)に続くゲノム議論の発展版である(こちらもよくできていた)。22組の常染色体と2本の性染色体を各章に見立て、順番に第1染色体「生命」、第2染色体「種」、第5染色体「環境」、第8染色体「利己心」、第12染色体「自己組織」、第17染色体「死」、第21染色体「優生学」、第22染色体「自由意志」というふうに、遺伝学の生物学的注目点と社会的問題意識をたくみに交ぜて配列した構成だ。なかなか憎い。

それゆえ本書を読むなら、2冊続けて読むつもりでいるのがいいと思う。ブックデザインも2冊とも芦澤泰偉君だった。

マット・リドレーは動物学出身だから得意分野は生物学で(生物学的文明論と言ったほうがいいかな)、なかでも遺伝子のドラマは最大のターゲットになってきたようなのだが、ゲノムを幅広く扱ったのは『23の物語』が初めてだった。

ふりかえってみると、人間の本性が「生まれか、育ちか」のどちらにあるのかという「せつないモンダイ」に挑んできた科学者や哲学者は、古来、そうとうにいた。

そもそもプラトンがレスラー出身だったのだし、孔子は葬儀屋のお母さんの家に生まれたのである。それはともかく、近代の夜明けを拓いた「知」の18世紀以降からみれば、「生まれか、育ちか」議論の劈頭を哲学思索的に開いたのはデイヴィッド・ヒュームの『人間本性論』(法政大学出版局)や『人性論』(岩波文庫)だったろう。

印象と観念を初めて区別し、自然の動きから感じる「自然的関係」と、たえず任意な比較や結合をおこそうとする「哲学的関係」とを初めて分けたのは、ヒュームなのである。精神活動が知覚によって「印象」をつかんでいることにくらべ、記憶や想像によって印象を再現しようとする「観念」は、力と生気の使い方からすると少し劣るのではないかとみなしたのだ。

このためヒュームは「因果性」という見方を持ち出して、「人間の本性」が自然に由来する「生まれ」と哲学が想定視する「育ち」が交錯する“因果の劇場”の中にあることを描いてみせた。

ヒュームに続いては、そのヒュームを愛読したダーウィンやウォレスらが「自然選択」を持ち出した。進化論やダーウィニズムは、ヒュームが提出したお題の回答例だった。人間の氏と育ちは進化の因果律によって選択的に進んでいくことが、これで想定されることになった。ただ、ここから議論が拡散した。進化論の影響を受けたハーバート・スペンサーがそこを「進歩」に読み替えて、モンダイをかなり社会化し、事態を近代人間化していったからだ。ダーウィンが分析したドラマがかなり強引に社会の中の人間にあてはめられたのだ。

この系譜は優生学の異能者フランシス・ゴルトンに、教育論のエミール・デュルケムに、人類学のフランツ・ボアズに受け継がれていった。

ここまでは誰も「遺伝」の関与をまったく勘定に入れていなかった。しかしメンデルの遺伝法則が再発見された20世紀初頭からは、「氏と育ち」「本能と発展」「自然と人為」をめぐる議論はすっかり推理の様相が変わることになる。

ひとつは、突然変異説を提唱したド・フリースの仮説や、条件反射論のパブロフの推理をへて、モンダイは生理学や病理学の対象になっていった。「人間」ではなく「人体」が究明の対象になったのだ。ここからは神経学が派生した。もうひとつは、「意識の深層」の流れから本能を拾ったウィリアム・ジェームズ、性格に「タイプ」を持ち込んだエミール・クレペリン、「意識下の動向」にとりくんだジグムント・フロイト、行動主義のジョン・ワトソン、児童の「発達心理」と意識の研究に向かったジャン・ピアジェらによって、心理学の対象になっていった。

他方、新たな探索も始まった。動物と人間の「あいだ」からのアプローチだ。主として3つの道が開拓された。ひとつはティンバーゲンやローレンツがおこした動物行動学から迫る「本能と行動の関係」の追究へ、ひとつはチンパンジーのワショー、ゴリラのココ、ボノボのカンジなどを飼育学習させた類人猿の研究、すなわち「人間らしさとは何か」という研究のほうへ、ひとつはワイルダー・ペンフィールドやジョン・エクルズらの先駆者が拓いた脳とニューロンネットワークと神経伝達物質の研究へ、つまりは「脳と心のありか」の研究へという探索だ。しかし、こちらからは「生まれか、育ちか」を決するような回答は寄せられなかった。

それでどうなったのか。あいにく「人間の本性」をめぐる然るべき統一像はほとんど手に入らなかったのだ。そのあたふたとした事情はきっとこんなふうだったろうと、マット・リドレーはみなしている。

残念ながら(当然のことだが)「人間の本性」は一様には語れない。ダーウィンの言う「普遍的特性」、ジェームズの言う「本能」、メンデルやド・フリースの言う「遺伝因子」、パブロフの言う「反射」、ワトソンの言う「連合」、クレペリンの言う「経過」、フロイトの言う「形成期の経験」、ボアズの言う「文化する体験」、ピアジェの言う「発達の相違性」、ローレンツの言う「刷り込み」などがごちゃまぜに組み合わさって、人間の本性を構成しているのだろうというふうになったにすぎない。どんなごちゃまぜ具合になったのか気になるが、まあ、そんなところだろう。

ごちゃまぜのまま放置されたのかというと、そうではなかった。ごちゃまぜでは埒があかないので、すべてはワトソン=クリックのDNAモデルの解明を皮切りに、分子生物学と分子遺伝学の急速な進捗を待つことになったのである。こうしてついに本性にまつわる人間像に代わって、遺伝子像が浮上することになったのだ。

とりわけドーキンスが利己的遺伝子を持ち出して「あらゆる生物は遺伝子が選んだ船にすぎない」(遺伝子の宿にすぎない)というファンファーレを鳴らすと、話は一挙に遺伝子やゲノムを主人公に見立てるというふうに、さらにはヒトゲノムの解読が進むにつれ、人間の由来と特色がいったんゲノム仕立ての遺伝情報的人間像として語られるようになっていった。

マット・リドレーがこの“転換”を見逃すはずはない。きっとヒトゲノムにはいまだ綴られていない人間の自伝が語られているのではないか、23対の染色体の組み合わせには「本能」や「連合」や「刷り込み」にまつわる鍵か鍵穴がひそんでいたのではないか、そう睨んで、そう書いた。

これまで、本能は動物にはあきらかに躍如しているだろうものの、人間はこれに頼らずとも多様な学習によって補えるので、そのぶん本能よりも社会関係や身ぶりや言語によるコミュニケーションを発達させてきたと考えられてきた。それなら動物がもっていた本能は社会的な人間ではどうなったのか。消えたのか、痕跡があるのか、ときどき蘇るのか。こうした議論は宗教や心理学でもさかんになって、仏教の「アーラヤ識」の想定からフロイトの「無意識」論までを仮説させることになった。

一方、アメリカの心理学を拓いたウィリアム・ジェームズなどがそうだったのだが、「人間は本能を学習に置き換えていくのではなく、祖先の本能に次々と新しい本能を付け足していくことで行動を深化させていった」と説明して、本能の喪失を阻もうとする者たちもいた。

たしかに人間が習得した言語の機能のことなどを考えてみると、言語のために言語をつくったというより、直立二足歩行によってやや薄まってしまった本能的な解釈力(本能的解決力?)や対応力をなんとか取り戻したくて、各民族が言語を発達させていったような気もする。ノーム・チョムスキーの生成文法論やスティーブン・ピンカーの『言語を生みだす本能』(NHK出版)などは、この立場だった。

チョムスキーは「子供たちは社会の語彙を身につけるにあたって、さまざまな言葉を生まれつきのアタマの中の鋳型やルールにあてはめている」と言い、ピンカーはチョムスキーをもっと進めて「言語は生物学的に特殊なものではない。それは文明の産物ではなく本能である」とさえ強調した。こうして、言語能力が本能と関係があるかどうかが議論されてきたのだが、こういう議論も残念ながら埒があかなかったのである。

そこで最近のゲノム学はあっさりと遺伝子像による関与の例証を次々に持ち出してみせることにした。そうやってみると、一つずつの遺伝子が本性にかかわっているとは言えなそうではあるものの、そこには膨大なゲノム情報がそれぞれ組み合わさっているだろうことが見えてきた。

1997年のこと、ロンドン大学のロバート・プロミンの研究チームが「知能にかかわる遺伝子」が第6染色体上にあるらしいと仮説した。やがてそれはIGF2R遺伝子だろうということになった。

IGF2R遺伝子は7473文字もある巨大な遺伝子である。その遺伝暗号によるメッセージはイントロンによって48回も断ち切られ、ヒトゲノム全体の98000文字にわたってランダムに散らばっている。そのため、この遺伝子の中で長さの変わりやすい繰り返し配列になんらかの差異が生じ、このことが知能の個人差を生み出しているのではないかと想定された。こんな仮説は以前にはまったくないものだった。

科学界や科学ジャーナリズムが沸き立った。「知能遺伝子、発見か」とか「IQは遺伝子で決まっている」とか「心は遺伝子が関与しているのか」などなどと、野次馬たちが騒がしくなった。

そのうち、こんな例も出てきた。言語能力に影響を及ぼす疾患として、知能は低いのにやかましいほど言葉を乱用するウィリアムズ症候群と、知能はけっこうあるのに言語能力が低下する特異的言語発達障害(SLI)とがあるのだが、いずれも遺伝病であることがわかっていて、ごく最近になってウィリアムズ症候群は第2染色体にある遺伝子の変化によるもので、SLIは第7染色体上の遺伝子の変化によるものだということが突き止められたのである。

妊娠期間の第3トリメスターのときに脳への損傷がおこると、SLIが発症することもわかってきた。MRIを駆使したところ、脳の損傷は発話と言語処理を担当するブローカ野やウェルニッケ野の損傷だという見当もついた。

むろん、こうしたことを並べたからといって本能や知能とヒト遺伝子に関係があるとは言いきれないのだが、関係がないとも言いきれない。ヒトゲノムにはかなり妙ちきりんなことがおこっているからだ。

遺伝子はタンパク質のレシピで、その指示をするのはDNAである。これらを含んでゲノムという情報の束がセットされている。ところがゲノムにはレシピに何の寄与もしていないジャンクDNAや、そもそもDNAを乗せていないイントロンが含まれる。

ゲノムはもともと1セットが母親から、もう1セットが父親から譲り受けた情報の束である。どちらのセットのジェノタイプ(遺伝型)も基本的には同じ23本の染色体上に3万から8万個ほどの遺伝子を乗せている。けれども実際には、一つひとつの遺伝子は母親のものと父親のものとでは微妙に違っている。それが青い目と茶色の目、縮れっ毛とストレート、器用な指先とフォークボールが得意な長い指、早口の言葉と押し黙りたい癖などをつくる。これがフェノタイプ(表現型)としてのさまざまな見た目の個性を用意する。

情報には必ずやミスプリントや取り違えがおこる。われわれの日々もそうした誤植と誤解の上に成り立っている。ゲノム情報でも同じことだ。ゲノムそのものは、もとをただせば四種類の塩基文字(A・C・G・T)で書かれているにすぎない記号群なのに、その記号のトリプレット(3つ揃え)のコドンがDNAという捩れた鎖の上に置いてあるため、これを複製して子に伝えようとしているうちに置き違えや誤植がおこるのだ。

アンティシペーション(anticipation)もおこる。音楽演奏用語でも、遅れが生きるシンコペーション(syncopation)に対して、先回りしていく奏法をアンティシペーションと言うように、DNAの文字、なかでもCAGやCVGやCTGのような「C*Gの並び」の繰り返しが何度もおこると、DNA上にヘアピンふうのループができて、それが意外な指示書になってハンチントン舞踏病を促すような遺伝子として機能発揮をしたりするのである。

こういうことはしょっちゅうおきてきた。ヒトゲノムのレチノプラストーマという遺伝子は、27個の短い意味をもつパラグラフのあいだに26個もの無関係なものが挟まっているのだが、こんな状態ではどんな「氏」と「育ち」の混乱がどこでおこってもおかしくない。まるでボルヘスの文学のようなのだ。こういうように、意外な遺伝子がいろいろ登場してくることになって、それらが遺伝子的人間像の描像に与しはじめたのである。

マット・リドレーが『ゲノムが語る23の物語』と『やわらかな遺伝子』でとりあげた特異な遺伝子も、実にさまざまだ。

たとえば喘息遺伝子の候補には、第5染色体の長腕にあるADRB2遺伝子があがっている。この遺伝子は気管支の拡張と狭窄を制御するベーター2アドレナリン受容体を合成するレシピになっているので、ここに異常がおこると喘息が誘発される。ADRB2遺伝子は1239文字から成るのだが、46番目の文字がAではなくGになっていたことが発見された。

こうした病気と遺伝子の関係は、最も研究が進んできた分野となった。ダウン症研究からは細胞接着をおこすDSCAM遺伝子が発見され、生殖腺の縮小をもたらすカルマン症候群の研究からは性的不全をもたらすKAL1遺伝子が突き止められた。

癌をめぐる遺伝子もしだいにわかってきた。最初は、コールタールやX線などの化学物質や放射線によって癌がおきやすくなるのは「DNAにダメージがあるからだろう」というブルース・エイムスの推理から始まったのだが、やがて腫瘍遺伝子探しになり、その後はSrc遺伝子をはじめとする癌遺伝子のリストがつくられていった。第18染色体には結腸癌の抑制遺伝子DDCがあることも確認されるようになった。P53タンパク質をつくるレシピをもったTP53という遺伝子だ。ある調査によると、両親から受け継いだ2つのTP53のうち、1つが変異をもてばほぼ90パーセントで癌が発生するという。

いささか意外なことも見えてきた。ヘンリー・ハリスらによって発見され推理されたことだったが、腫瘍遺伝子はスイッチがオンになると癌遺伝子となり、腫瘍抑制遺伝子はスイッチがオフになると癌遺伝子になるというのである。なんとも器用なリバースモードをもったスイッチ遺伝子が作動していたようなのだ。このあたりのこと、ぼくは自分が胃癌に罹って切除手術を受けることになったとき、こっそり仕入れた医療書で知ったことだった。

癌遺伝子は変異誘発遺伝子なのである。最近では乳癌の遺伝子BRCA1やBACA2なども見つかっている。

遺伝子はタンパク質に関する任務には忠実だが、ちょっとした具合で変わりやすく、移ろいやすい。無責任ではないけれど、つねに任務や責務をまっとうしているともいえない。かれらは物質であって情報であるからだ。

この移ろいやすい情報物質とその隙間を収容している総体が「ゲノム」(genome)なのである。ゲノムの全貌は摑まえにくいけれど、本に譬えるならゲノム情報は“生命発現情報全書”のようなもので、文字と空白とによって全体が埋まっている。読み方は1ページ目から読むわけではなく、染色体ごとの指示にしたがって読む。

全書の文字はDNAという情報遺伝記号でできていて、ACTGという4文字の組み合わせでコーディングされている。組み合わせは3文字ずつの“コドン単語”になり、それが120文字ずつ程度のパラグラフになっていて、たえずRNAのフィラメントにコピーされている。だからこの全書はすらすら読めるわけではない。行きつ戻りつするし、同じパラグラフが姿を変えて出てくることもある。つまりは読むにしたがって、パラグラフごとの意味が発現してくる本なのだ。

どこにこんな全書があるのかというと、それぞれの生物の細胞1個ずつがこのゲノム全書をもっている。ゲノム全書は細胞という“いのちの版元”が連続刊行している本なのである。そこにざっと30億の情報文字が使われてきた。

もっとも生物ごとに全書の巻数はちがっている。ヒトのゲノム全書は、常染色体22冊の本巻に性染色体(X・Y)2冊の別巻で構成されている。とはいえモンダイは、この全書を読めば「人間の本性」がわかってくるのかどうかということだ。このこと、いまのところは保証のかぎりではない。

今日、ゲノム全書のドラマトゥルギーをトータルに議論できている科学者や哲学者はまだいない。研究者や企業の研究室がとりくんでいるのは、遺伝子の文字やコドンの誤植や写し違いが、いったい何をもたらしているのかということだ。

だからマット・リドレーも2冊の本を染色体見立てにし、特徴のある遺伝子をゴシックにすることに徹したわけだった。リドレーは、ヒュームが投げかけた「人間の本性」の謎は従来の科学と哲学では発散しすぎたが、特異な遺伝子の記述だけでは細かくなりすぎることを十分に弁えて、この作業に徹したのだったろう。いつかはゲノム全書という括りで「本性」を議論しなければならないけれども、いまはまだ無理だということも承知したうえでのことだった。

解明に向けての可能性がないわけではない。遺伝子のゲノム全書には随所に破れ目があって、そこには遺伝子の細部の「柔らかな動向」が見え隠れしているからだ。ニューロンの結合数によって脳の大きさに関与しているのはASPM遺伝子で、神経の伝達速度にかかわっていそうなのはPLP遺伝子であるとか、ゲイ遺伝子の捜索も始まっていて、X染色体のXq28という位置にある遺伝子が“そいつ”ではないかというような、そういうことは見えてきたのである。

それでも、ゲノムが明示できたからといって、「人間の本性」に近づけたということはないだろう。そこには新たなゲノミック・ヒュームが必要なのだ。

おしまいに映画のことを話しておこう。アンドリュー・ニコルが監督した《ガタカ》(GATTACA)というSF映画があった。1997年の封切りで、主演はイーサン・ホーク、ユマ・サーマン、ジュード・ロウが共演した。

物語はオリジナルの脚本で、有能な遺伝子を選んで生殖ができるようになった近未来社会に、遺伝子操作ではなく“愛の絆”で生まれた主人公のヴィンセントが遭遇する意外な出来事を描いていくというもので、リドレーの本書をドラマチックな映像感覚にしたような出来だった。

遺伝子操作によって知力・体力にすぐれた「適正者」が優位に立つ社会では、両親の不注意から自然妊娠で生まれたヴィンセントは、「不適格者」として生きる宿命を負っていた。しかもヴィンセントの寿命は30年そこそこだった。それでも子供のころから宇宙飛行士になりたかったので、あるとき適正者のサンプルを用いて就職に有利なデータを詐称することにした。ドーピング検査を偽ったようなものだ。これでなんとか仕事のスタートにつけたヴィンセントは、職場で車椅子のジェロームに出会う。ジェロームはトップクラスの水泳選手であったのに半身不随になっていた。ジェロームは、自分のサンプルを提供するかわりに、自分の生活を保障してほしいと頼んできた。

こうしてガタカ宇宙局にジェロームとして入局できたヴィンセントは、念願のタイタン探査の乗組員になった。ところがあるとき、上司が何者かによって殺された。そして、そこで意外なことを実感することになっていく……。

映画の冒頭、GATTACAの文字が映し出されると、スペルの中のG・A・T・Cがエフェクトで強調される。二重螺旋も見えてくる。そうなのだ。GATTACAとはDNAの遺伝記号のG(グアニン)、A(アデニン)、T(チミン)、C(シトシン)のもじりなのである。これで見当がつくように、この映画は遺伝子の力とそれだけでは伝わらない人間感情の力とが、一緒にやってくるように演出されている。本書に関心が向くのなら、どこかで《ガタカ》もご覧になるといい。

ついでに白状しておくと、ぼくの名前・松岡正剛のSEIGOWには、WEとGOとISとが棲んでいる。

⊕ 『やわらかな遺伝子』⊕

∈ 著者:マット・リドレー

∈ 訳者:中村佳子・斉藤隆央

∈ 発行者:早川 博

∈ 発行所:早川書房

∈ 印刷:中央精版印刷株式会社

∈ 製本:株式会社明光社

⊂ 2014年 7月15日 初版発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ プロローグ 十二人のひげづら男

∈ 第1章 動物たちの鑑

∈ 第2章 幾多の本能

∈ 第3章 語呂のいい便利な言葉

∈ 第4章 狂気と原因

∈ 第5章 第四の次元の遺伝子

∈ 第6章 形成期

∈ 第7章 学習

∈ 第8章 文化の難題

∈ 第9章 「遺伝子」の七つの意味

∈ 第10章 逆説的な教訓

∈∈ エピローグ 麦わら人形

⊗ 編者・執筆者略歴 ⊗

マット・リドレー

サイエンス・ライター。1958年、英国ノーサンバーランド生まれ。オックスフォード大学モードリン・カレッジを首席で卒業後、同大で博士号(動物学)を取得。その後“エコノミスト”誌の科学記者を経て、英国国際生命センター所長、コールド・スプリング・ハーバー研究所客員教授を歴任。英国王立文芸協会フェロー、オックスフォード大学モードリン・カレッジ名誉フェロー。リチャード・ドーキンスらと並ぶ科学啓蒙家として世界的に著名で、その著作は30か国語に翻訳されている。『やわらかな遺伝子』により全米科学アカデミー図書賞を受賞 。