自己創出する生命

普遍と個の物語

ゲノムが語る生命

新しい知の創出

哲学書房 1993 2004

編集:(自)中野幹隆/(ゲ)鯉沼広行

編集協力/三好秀英(綜合社)

装幀:(自)神田昇和/(ゲ)原研哉

二十数年前の暑い夏のこと、「スーパーコンセプトとしての生命について考えたい」という書き出しで、中村桂子の『自己創出する生命』(哲学書房→ちくま学芸文庫)は始まっていた。生命をスーパーコンセプトにするのか。そうそう、これこれ、こうじゃなくちゃ。桂子さんやったねと思った。

一読、多田富雄さんの「スーパーシステムとしての免疫の意味」に呼応しているようにも、ヴァレラやマトゥラーナのオートポイエーシス型の意味創出仮説に向けて、ちょっと骨っぽい生命論的なルーツと科学が語る物語のパースペクティブを与えようとしているようにも思えた。たんなる生物学者の呟きではない。「ゲノムで考える」に徹しようとしていた。そのうえで生命論的世界観に向かいたいのだということが、ひしひし伝わってきた。

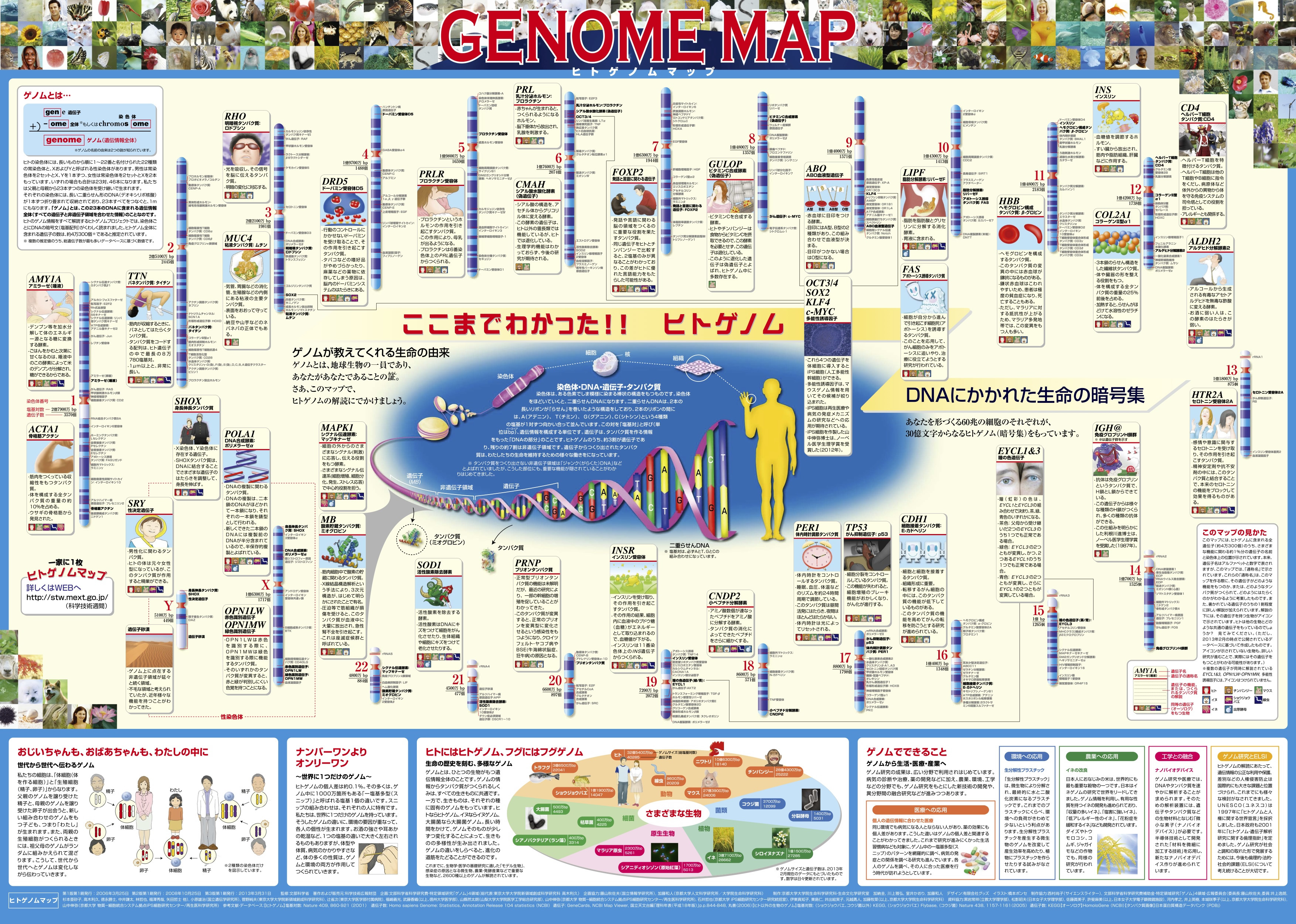

ゲノム(genome)というのは、その生物、酵母菌なら酵母菌が、マグロならマグロが、チンパンジーならチンパンジーが、ヒトならヒトが生きていくために必要な遺伝情報の全セットのことをいう。生命進化を支えてきた遺伝と変異にまつわって継承され変化していく生体情報のすべてがゲノムだ。

わが家にはナカグロという黒猫がいて、庭のサルスベリの枝に憧れている。この子はナカグロという猫ゲノムで、ナカグロが好きな百日紅はサルスベリという樹木ゲノムなのである。同様にわれわれ一人ひとりも、中村桂子というヒトゲノム、松岡正剛というヒトゲノムなのだ。

ゲノムにはDNAのような化学的な高分子物質のふるまいのことだけでなく、遺伝情報に間接的にかかわるしくみや調節のためのソフトウェアも、がらくたかとおぼしいジャンクDNAやイントロンなどの役割不明な部分も、含まれる。塩基配列だけではゲノムは語れない。言いかえればマグロもライオンもヒトも、ゲノム情報の何が欠けても白紙部分や余計部分が欠けても、マグロやライオンやヒトではなくなるということだ。

だから、ヒトゲノムという情報組成の上に成り立ってきた人間という生きものを哲学したり、社会学したり心理学したりするなら、つまりヒトという人間にまつわる情報のあれこれを本気で相手にしたいなら、まずはまるごと「ゲノムで考える」ということがどうしても必要なのである。

われわれはそういうゲノムの種的継承を軸に進化を遂げつつ、変異や絶滅をくりかえしつつヒトに達し、そこへ脳神経系による情報処理力や身ぶり情報や道具扱い能力や言語コミュニケーション能力を重ねてきた。その全貌をゲノムから考えていくには、どうすればいいのか。どうすればいいかわからずとも、ゼッタイにそう考えるべきなのだと桂子さんは決めた。しかし本書が登場した当時、そんなことを標榜するのはけっこう勇気のいることだった。

桂子さんは早くから頭角をあらわしていて、ぼくも筑波の科学万博(1985年開催)を組み立てていた下河辺淳さんから早々に紹介されていた。

下河辺さんは先だって92歳で亡くなった(2016年8月13日)。東大建築学科在学中に敗戦となり、すぐに戦災復興院に勤めたのちは国土事務次官や国土審議会会長として「全総」(全国総合開発計画)を推進して、角栄以降の日本列島改造などを支えたが、一貫して権力に阿ず、既存の学術に注文をつけ、新たな才能の出現に目を届けることを厭わなかった。日本の官僚としてはめずらしく大河のような器量の持ち主で、願わくは、晩年に就任したNIRA(総合研究開発機構)の理事長としては日本のシンクタンクの強化をもっと指導してほしかったけれど、そこはまにあわなかった。その下河辺さんが早くに目を細めて応援していたのが桂子さんだったのである。

桂子さんは小柄でふだんは控えめだが、いったん決断すると退路を断てる人で、それに加えて話しっぷりがたいへんチャーミングである。その言い分にはなんとも颯爽とした切れ味があった。その後、ぼくも幾つかの会で同席し、下河辺さんが団長となったアメリカ議会図書館でのシンポジウムなどに村上陽一郎さんらとともに一緒に出向いたりもした。

桂子さんはもともと生化学者・江上不二夫さんのお弟子さんである。

そのころ日本を代表していた生物学者には八杉龍一・木原均・大沢文夫・渡辺格・岡田節人・日高敏隆・木村資生などがいたと思うのだが、江上さんはなかでもその牽引者の一人で、日本で最初に「生命科学」(ライフサイエンス)にとりくんだ。晩年は三菱化成が生命科学研究所をつくったときに初代所長に招かれ、そこに桂子さんが“就職”したのだった。

ということは桂子さんは生命科学という枠組とその統合にとりくんだ江上さんの薫陶を受けて斯界に登場したということになるのだが、その後のライフサイエンスは予想していたものとはちがっていた。

ことごとくバイオテクノロジーの最前線と混じっていって、どこか納得がいかない。そのうち遺伝子操作やクローニングや遺伝子組換えが流行し、大量の資金投入とともに食品や医療や薬剤を変えはじめていった。桂子さんは合点がいかないだけではなく、あからさまに反旗を翻したくもなっていたようだ。

私がやりたいのは個別の遺伝子をいじるようなあれこれの科学技術の議論じゃない。その成果の競い合いでもない。そういうものではなく、生命論的世界観をあらわすような、「学」ではなく「誌」のような、いわば「生命誌」ともいうべきものであってほしい。それにはDNAや遺伝子をピンポイントで扱って生命の部分にこだわっていくのではなく、ゲノムまるごとを大前提にして、生命情報まるごとで考えたい。そう宣言をして、本書にとりかかったのである。

今夜はそういう桂子さんの2冊をとりあげる。

『自己創出する生命』は1993年の上梓だったから、世界が湾岸戦争によって第一次文明戦争を経験し複雑多様な社会に向かっていった時期、日本はバブル崩壊後の混迷に突入したままアメリカに制御された経済成長しか目に入らなくなってきた時期にあたる。生命科学の情況のほうでいくと、アメリカ主導のヒトゲノム解析計画が本格始動したのが1991年だから、その直後にあたる。桂子さんはこうした動向を早くからキャッチしながら、こんなことで生命の意味が摑めるのだろうかという疑問をもって『自己創出する生命』を書いたのだったろう。

しかしそんな疑問をよそに、ライフサイエンスの主流は遺伝子工学やバイテクのオンパレードだった。時代は生体いじりの方向へどんどん驀進していった。1994年にはアメリカで初の遺伝子組換えトマトが出現し、1996年にクローン哺乳類「羊のドリー」が誕生したと思ったら、2年後にはヒトのES細胞(胚性幹細胞)が実験室の片隅で生まれ、2000年にはアベンティス社の遺伝子組換えトウモロコシ「スターリンク」の技術プロセスが発覚して問題になった。

そして21世紀が幕をあけた2001年、ヒトゲノムの塩基配列の約30億にのぼるデータが各機関各企業のシークエンサー群によって突き止められ、決定されたのである。

ヒトの塩基配列がすべて確定的に拾えるということは画期的なことではあったし、それが号砲となってゲノムに対する関心が一斉開花して医療や薬学に新たなステージが拓けていくのはよろこばしいことでもあったが、桂子さんはやっぱり納得しきれなかったようだ。テクノロジーが先行しすぎてフィロソフィが追いついていないのだ。

桂子さんはまたまた一念発起して2004年に『ゲノムが語る生命』(集英社新書)を書いて、あらためてゲノムによる生命像のフィロソフィカル・イメージがいかに重要かを訴えた。『自己創出する生命』が文庫になるときも、細胞とゲノムを一蓮托生で考える重要性をやや長めの「補遺」に書いている。

いったい科学や科学者が何をめざしてきたかというと、総じては「真理」を求めてきた。真理を求めると、その真理は何でできているのかが気になった。そこで世界の現象を構成しているであろう「要素」を想定し、その要素間の「因果」を数学的に記述し、どんな現象や反応が可逆的であるかを突きとめてきた。しかし20世紀に入ってまもなく、現象のすべてを要素のふるまいで説明しようとしても、そこには確定不可能なこと、複雑すぎること、相補的なこと、観測矛盾になることなどがいくらでもあることが、見えてきた。

そこに加わってきたのが「情報」という、モノともコトともつかない現象の役割だった。とくに生命という現象にはことこまかに情報がかかわっている。生命情報は「真理」「要素」「因果」の3つを無矛盾に鼎立させようとしているとは、かぎらない。

科学はイカもスルメも研究対象にできる。生物体の構造を知るだけならスルメでもなんとかなる。けれども生命が「生きている」ということを知ろうとすると、スルメは答えてくれない。イカがどんなふうに「情報」を活かしているかを知る必要がある。

生物は代謝をしつつ、世代交代をする。外界と相互作用をおこして摂取と排泄をくりかえし、そのつどモノを複製したり変異させているが、その継続を保証しているのは情報がコーディングしているコトである。生物はまた同種間で交配をくりかえして次世代を生む。そこでは情報の持ち寄りがおこっていて、さまざまな化学反応をともなう情報編集のしくみが進行する。

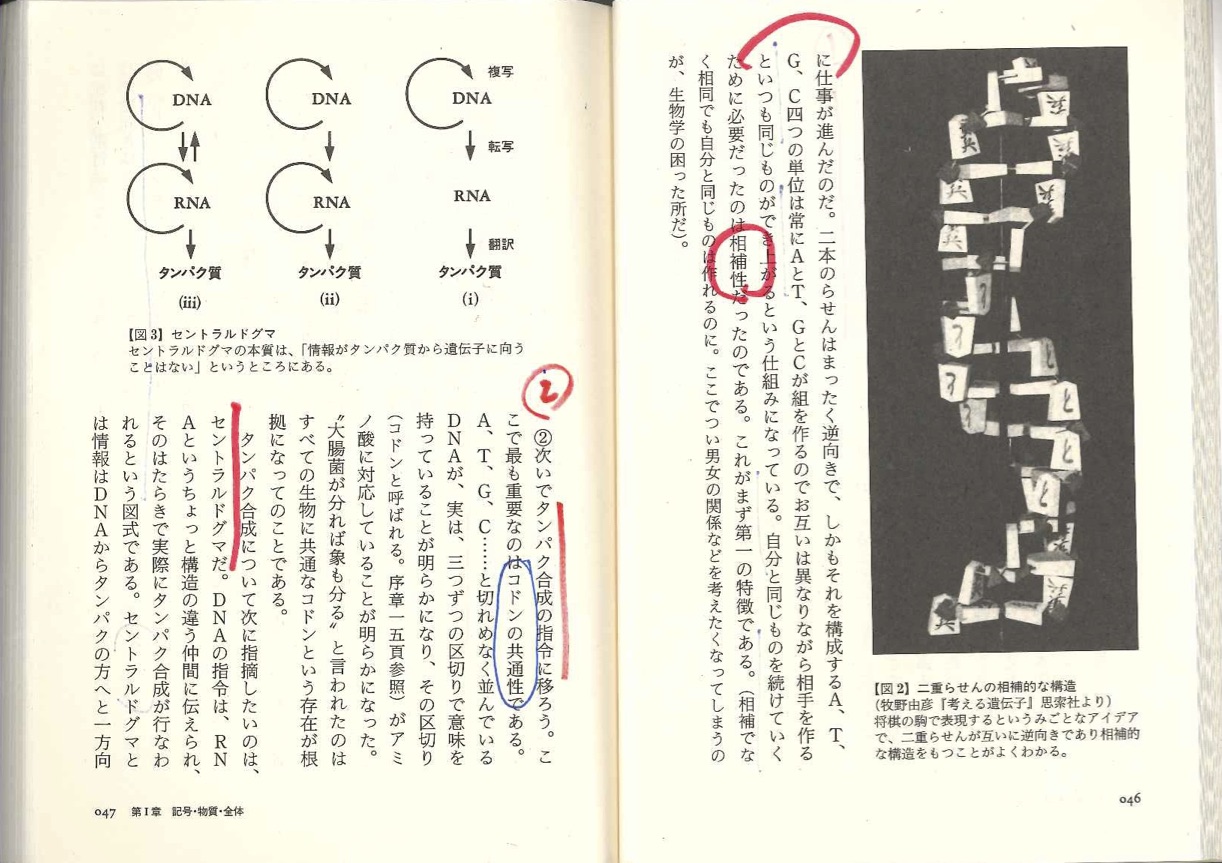

こうして、遺伝情報は38億年の生物史のごく初期にRNAを媒介にしたDNAの複写と転写によって「生きた情報」を継承するようになった。だったら、DNAが自分の親分や子供たちが「生きている」ことを知っているのかというと、そうではない。DNAは情報要素にすぎなかったのである。「ゲノムで考える」といっても、「DNAで説明できること」と「ゲノムを考えることで浮かび上がってくること」はいささか異なるということだ。

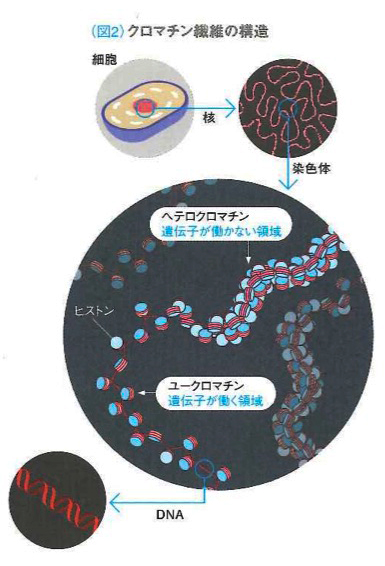

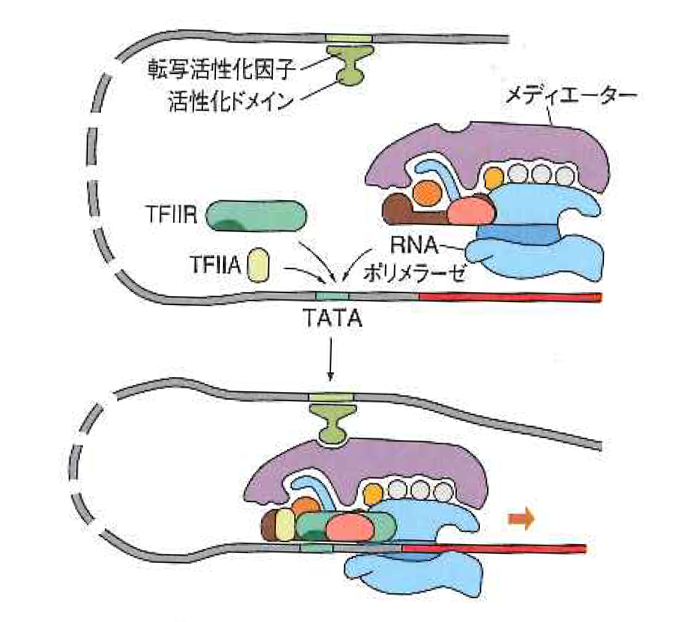

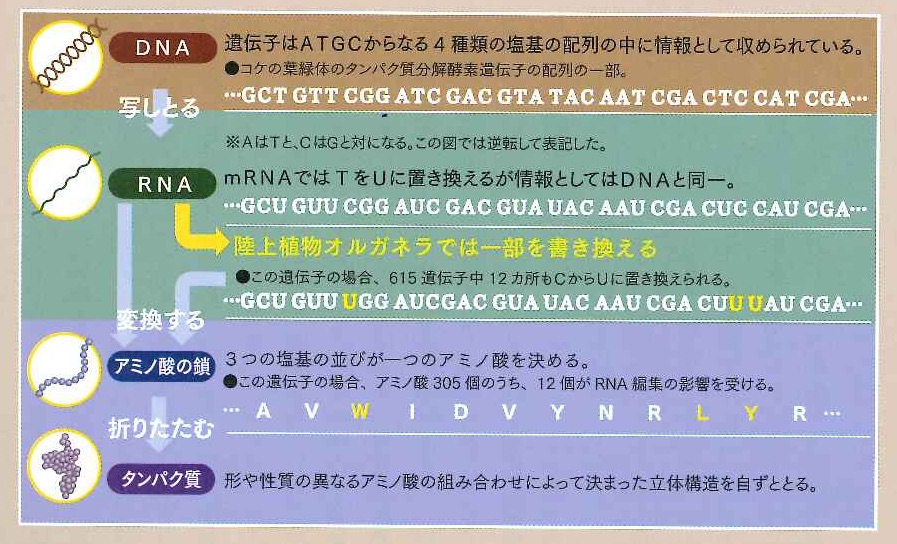

『細胞の分子生物学』という教科書に載っている転写の模式図。1984年版に比べ2002年版では多くのことが分かるようになった。(生命誌vol.45-48「観る」より)

ところがふつうはDNAが遺伝情報をあやつる遺伝子で、ゲノムはその全体像だという程度にしか思われてこなかった。桂子さんは、そういうふうに見るのはおかしい。DNAや遺伝子のレベルの解読や技術革新だけでは「生きている」ということが説明しきれないのではないかと言ったわけである。DNAや遺伝子だけでは、生命現象がことごとく要素に還元されすぎるのだ。

生命情報の多くの場面やしくみのすべてにかかわるものがゲノムであり、総ゲノム情報である。そんなふうにゲノムを見るために、ゲノミックス(genomics ゲノム学)という用語も使われている。

だからおおざっぱにいえば、「ゲノム≧遺伝子≧DNA」というふうになる。染色体の中のDNAはゲノムとしてセットされるのだ。もうちょっと詳しく不等式を書けば「生物≧真核生物≧個体≧細胞≧ゲノム≧染色体≧遺伝子≧DNA≧RNA≧化学的高分子≧元素的物質」などとなる。ゲノムはこの不等式の真ん中を担っている生体情報概念のハブだった。

それゆえ、ゲノムによって生命と情報のふるまいを語るには、うんとたくさんの関係を勘定に入れる必要がある。細胞の成り立ち、アミノ酸とタンパク質の関係、ときにはDNA以上に重要な役割を担っているとおぼしいRNAのはたらき、外から見るかぎりは遺伝情報にかかわっていないイントロンやジャンクDNAがなぜあるのかということの問い、転写や翻訳のときにおこる数々のミスマッチや誤植、そのほかさまざまな機能や場面などを勘定に入れるべきなのである。

桂子さんは、この、うんとたくさんの関係でゲノムを考えるのが好きなのだ。そのプロに徹しようとした人なのだ。

DNAから写し取られたRNAによって、一部が書き換えられ、アミノ酸の鎖に変換され、タンパク質が生成される。このような面倒で間違いを起こしやすい仕組みをあえて生命は生み出した。(生命誌vol.65-68「編む」より)

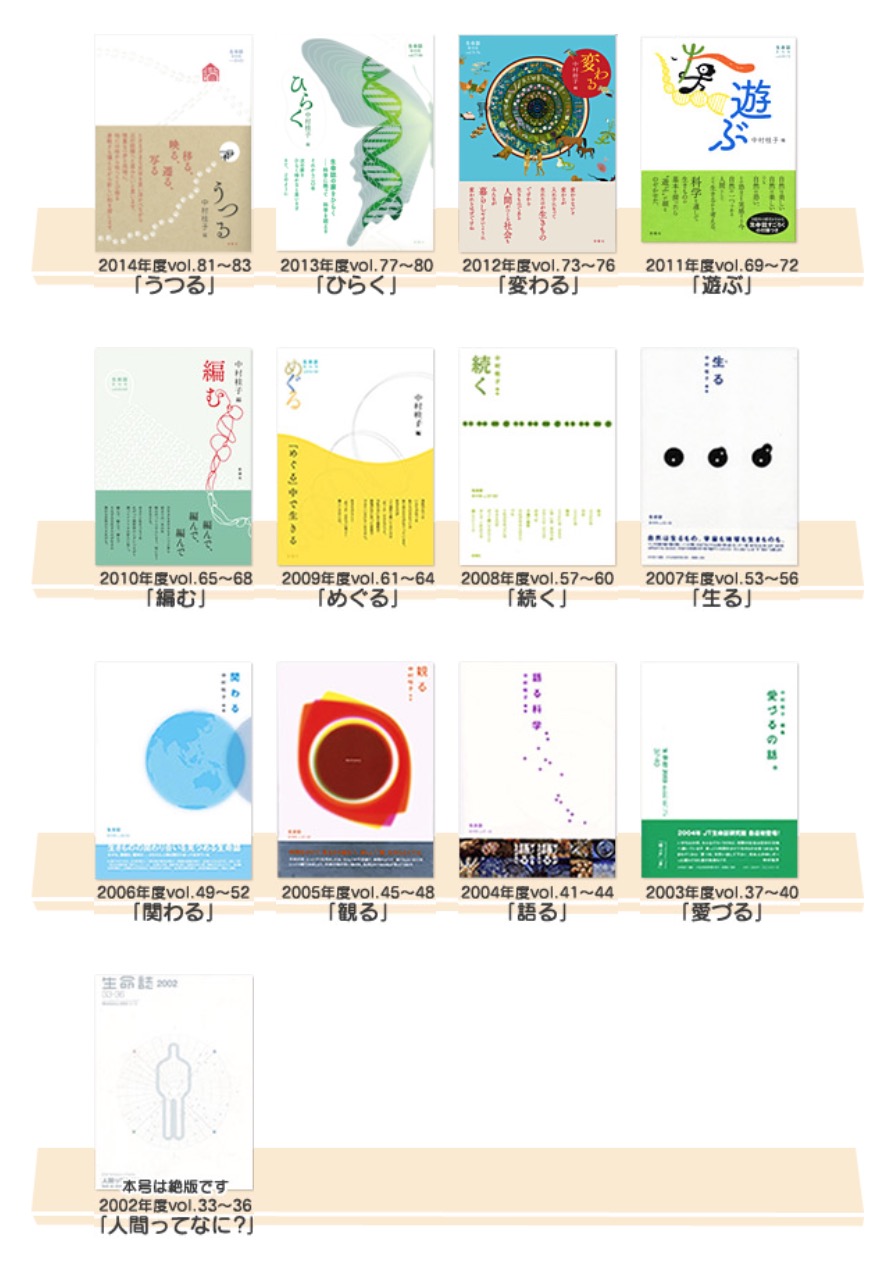

いま、桂子さんはJT生命誌研究館(BRH)というところの館長をしている。ずっとしてきた。この研究館は大阪の高槻に本拠があって、そこでも展示や体験などを提供しているのだが、その歴年の活動と刊行活動がべらぼうにすばらしい。

BRHは長らくカード型の「生命誌」を構成編集制作してきた。コンテンツとスタイルがお洒落で説得力がある。毎号よく出来ていた。ぼくも編集の仕事をしてきたからよくわかるのだが、たんに充実しているだけでなく、企画発案がサイエンティフィック・エレガントであること、各号の視点の変化がいいこと、そのプレゼンテーションにおもしろみがあること、図解や模式化にいつも工夫が施されていること、利用者の視線のカーソルの誘導の仕方、キャプションなどの妥当性、いずれも行き届いている。

だからほんとうはそのカード式それぞれを手に取って見てほしいけれど、今夜はそこは叶わないので、代わって紹介したいのはそれらをあらためてまとめ、研究館が編集して新曜社が刊行するかっこうにした季刊の「生命誌」という書籍型の冊子シリーズのほうだ。

以下にその一端を紹介しておきたい。BRHの多彩な活動についてはホームページなどを見られたい。

年間テーマを決め、対談や研究・研究者紹介など、研究者や思想者を通して考える季刊『生命誌』は、ホームページで閲覧する「生命誌ジャーナル」と、工夫した表現でのエッセンスを楽しむ「BRH カード」の組み合わせで季刊でまとめられている。

「生命誌ジャーナル」ではたくさんのレポートを見ることができる。

途中号から紹介するが、37~40号は「愛づるの話」がテーマになっていた。対話者は今道友信・岡田節人・佐々木丞平・金子邦彦で、この顔触れもみごとだが、「愛づる」で生命を語ろうというところが独特だ。

むろん堤中納言物語の「蟲愛づる姫君」が念頭にあるのだろうけれど、花鳥風月まるごとをゲノムするという意気込みもある。細胞の培養と分化の研究に長年精力を注いできた岡田節人にも「細胞を愛する」というスタンスが一貫していた。

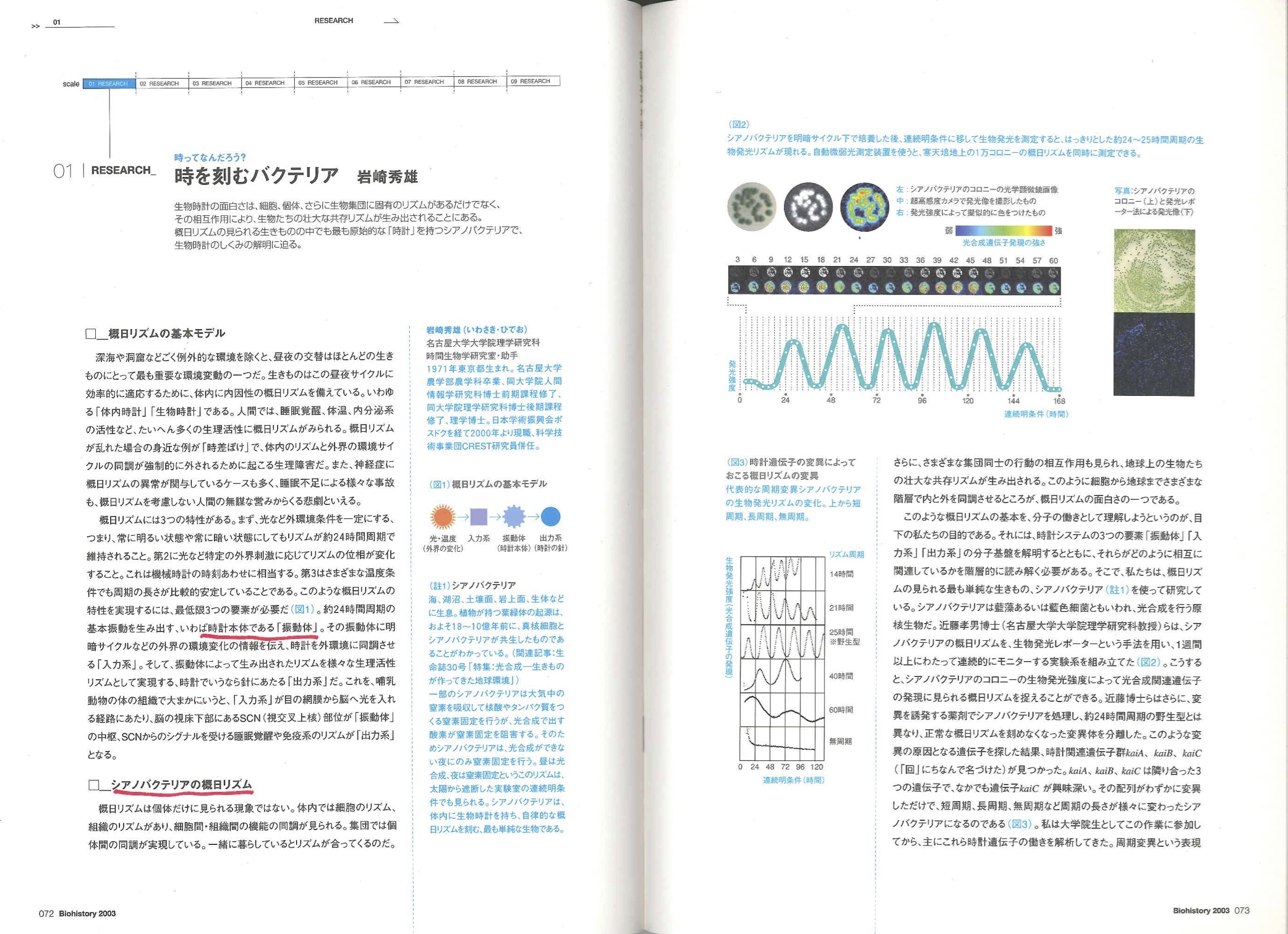

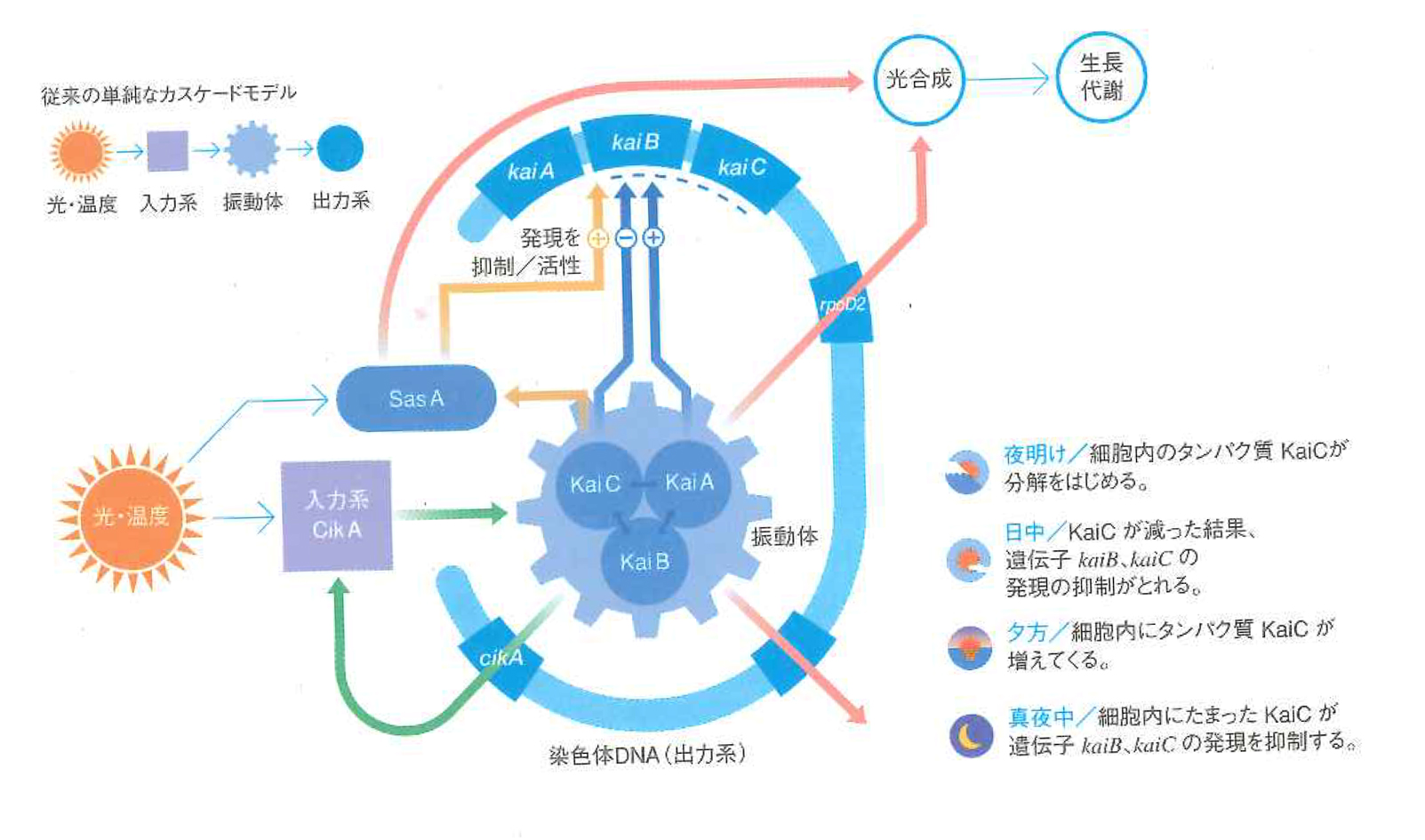

一冊のなかには対談、インタヴュー・レポート、桂子さんのコメント、ゲストの一言など、いろいろ取り交ぜてある。つるつるしているテキストもあり、引っ掛かってくるものもある。たとえば本庶佑の振り返りはジョーシキ的でつまらなかったが、発生工学の黒岩常祥や分子進化に執着してきた宮田隆の話は愉しかった。リサーチレポートでは、シアノバクテリアのサーカディアンリズム(岩崎秀雄)、反り返り裏返しボルボックスのモデル(西井一郎)、ゲノム・インプリンティングの制御の問題(石野史敏)が印象に残る。

「愛づる」については『ゲノムが語る生命』にも1章がふりあてられていて、「愛づる」はloveではなく、philosophyの“philo-”だろうという指摘がある。桂子さんの面目躍如であった。

JT生命誌開館は10周年の節目に3つの特別活動を実施した。第一は生命誌の展示、第二は舞台で「生きもの愛づる人々」を表現、第三には館内に46億年の地球の歴史を描いた。

振動体の生み出すリズムによって染色体DNA上の複数の遺伝子が発現したり、ダイナミックな構造変化が起こると考えられている。(『愛づるの話。』p74より)

41~44号は「語る科学」だ。科学にひそむナラティヴィティに焦点があたる。アフリカに幾つもの物語を発見してきた川田順造と横浜ボートシアターの遠藤啄郎が「語らなければ何も始まらない」ことを強調する。

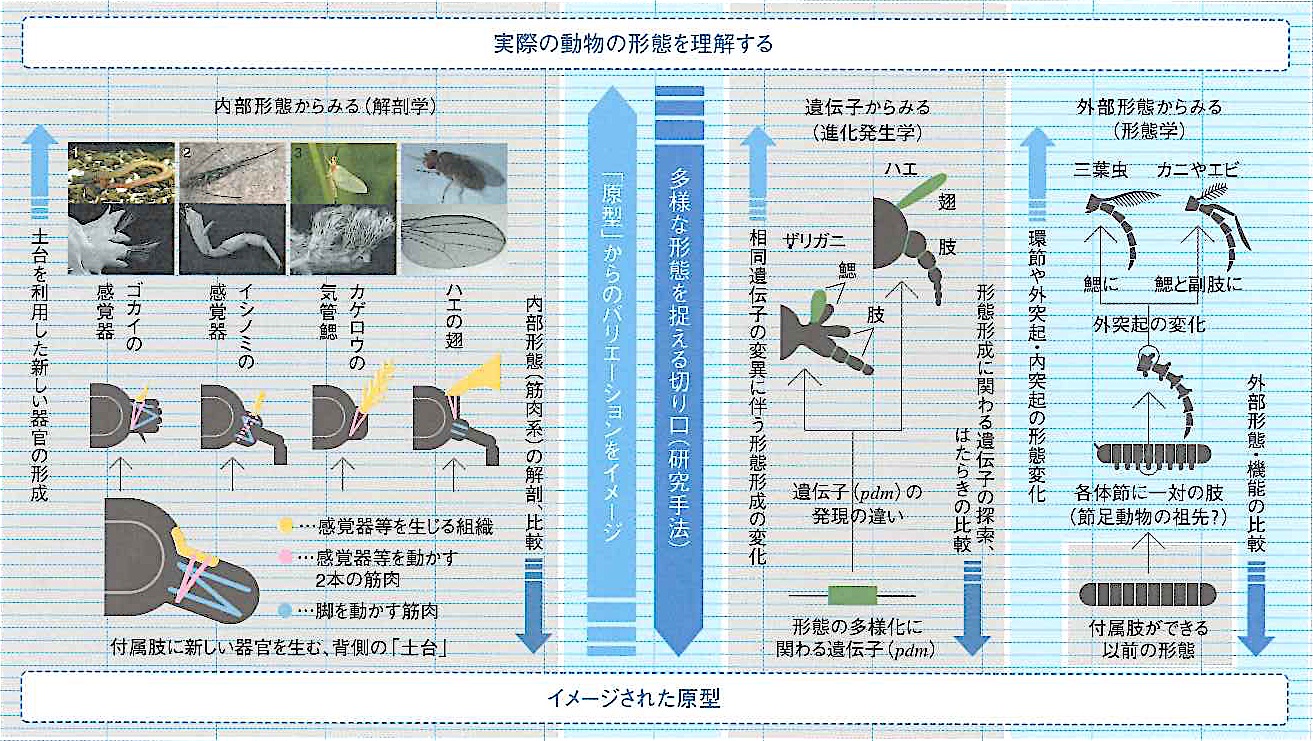

磯崎行雄のプレゼンテーションはおハコのもの、大村敬一のイヌイットの話や、いまではゲノムプロジェクトの成果としても脚光を浴びている日本のメダカの話、とりわけ形態形成シグナルを研究する丹羽尚の「付属肢」の土台さがしの話は、それぞれのエピソードがピリッとしていた。

45~48号の「観る」では、写真家の港千尋が「誌」には生命誌とともに人生誌があること、写真は再認行為でもあることにふれ、桂子さんがそこから「プリント」と「再」の重要性を言及するところ、神経細胞を研究してきた廣川信隆と軸索内の微小管の役割の話を通して、生命がみずからの幾つかの階層をまたぐことがなぜ得意なのかというふうに進むところ、あるいは植物学の塚谷裕一が葉っぱの話を通して「植物はなぜ形を守るのか」にこだわっていくところが、生命誌らしい。

が、「観る」で一番よく出来ていたのは、クロマチン(広瀬進)、細胞接着分子(小田広樹)、光合成タンパク質(栗栖源嗣)、オートファジー(水島昇)、アストロサイト(森田光洋)を並べてリサーチレポートにしている構成で、こういうあたりがもともとの「カード生命誌」の編集的自由力がモノを言っているところなのである。

「怖そうだけどアフリカの話を聴いてみたい」という中村桂子の思いから対談が実現した。「“言葉にとても厳しい方”であったものの、川田順造から大切なことをたくさん学んだ」(『語る科学』p28-29より)

49~52号は「関わる」だった。御大の大沢文夫さんが「いいかげん」の大事さをルースカップリングな見方による生命観で語っていた。中村義一のRNA研究に桂子さんが真っ正面から斬り掛かるところも読みどころだったが、ぼくにはノンコーディングRNAのほうが複雑になる理由がどうも見えてこなかった。ノンコーディングRNAには生命発現ドラマのもうひとつのシナリオがある。

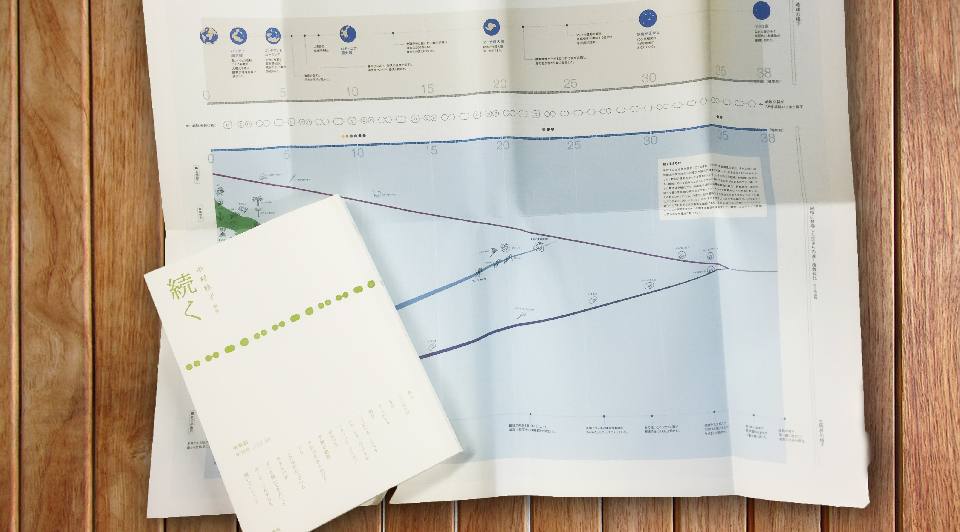

57~60号の「続く」はカバーを外して裏返すと、生物38億年の流れがダイアグラムになってあらわれる。フォーマットも横組から縦組に変わった。メディアのレイアウトというのは妙なもので、レイアウトの工夫ひとつで読みたくなったりうんざりしたりする。文字組の案配だけでも、外骨格の中から内骨格が待っていたかのように出てきた感じがしてくるものなのだ。

この号は、日本のオートポイエーシス理論を先導してきた河本英夫とのセッション、形態進化を研究してきた倉谷滋とのセッション、個体ごとに遺伝子を使い分ける「柔らかいゲノム」に注目する郷康広のレポートがおもしろい。巻頭に桂子さんは「生きものは続こうとしている」のではないことを強調していた。生命活動は目的論的なんかではないのだ。「続く」とは中心の実体がでんとしっかりしているから保持されているということではなく、たえず変化があるから、何かが続くということなのだ。

研究者の歴史を研究者のライフヒストリーの視点で編集する。「興味深い成果をあげた研究者が語ってくださるのだからわくわくする」と興奮を隠せない。(『関わる』p144-145)

61~64号は「めぐる」だった。話題の『凍った地球』(新潮選書)の田近英一が登場して、スノーボール仮説のあらましを語るのだが、ピーター・ウォードの酸素濃度説を紹介しているのが、うん、よしよしだった。ウォードの本はそのうち千夜千冊するつもりだ。

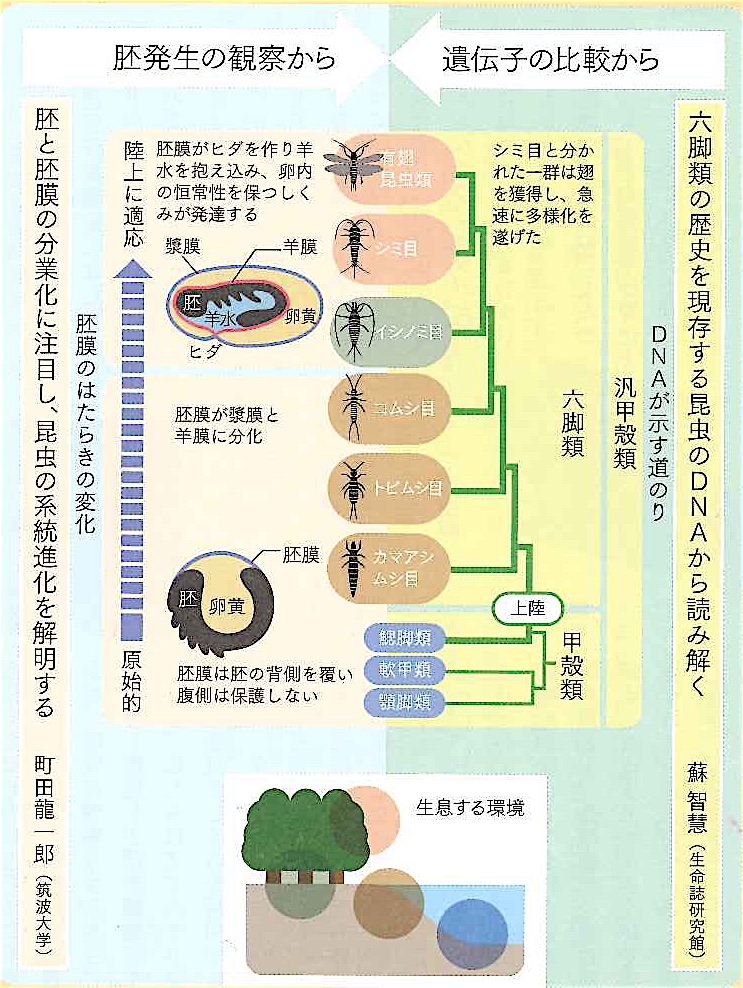

この号では石弘之さんがダントツの人である。朝日の科学記者だったが、環境問題に精通して東大大学院、北大、東京農大でも教鞭をとってきた。つねに問題意識が旺盛な人だ。日本ではこういう環境科学者はあまりいない。町田龍一郎と蘇智慧の昆虫をめぐる系統進化学と比較発生学のドッキングした見方は、今後に期待されるものだろう。

65~68号は「編む」。いよいよ津田一郎の登場である。もう何度も書いてきたことなのでまたまた繰り返しになるが、30年ほど前、ぼくは津田一郎ほどのジーニアスなアブダクション能力の持ち主は日本にはなかなかいないなと確信したものだった。桂子さんとの会話にも、津田君のちょっとした言い回しがものすごい深みを抉っていることが滲み出ていた。

この号はほかにも、由良敬の植物オルガネラに見るRNA編集仮説、藤島晧介の古細菌に見いだすtRNAのふるまいの話、澤井哲の粘菌の自己組織化の具合の話、あいかわらずではあるけれど吉田賢右さんのATP合成酵素をめぐる話などが入っている。

69~72号は「遊ぶ」で、冒頭にぼくが登場する。だからいささか羞しいのだけれど、この号では医学と俳諧を重ねてきた永田和宏さんの知的な遊び方、世界を書き割りとして見る錯覚美術館の杉原厚吉さんも「遊」の先駆者なのである。そのほか、「海のオタマジャクシ」の西野敦雄のレポート、ZPA(極性化活性帯)を追いかけている田村宏治のレポートにも好感をもった。

「白状すると(津田さんの著作について)本当にわかったと思ったことがないのです。思い切ってわからないままに話し合うことで何かを得たい」と思って中村桂子は対談を始める。(『編む』p.8-9より)

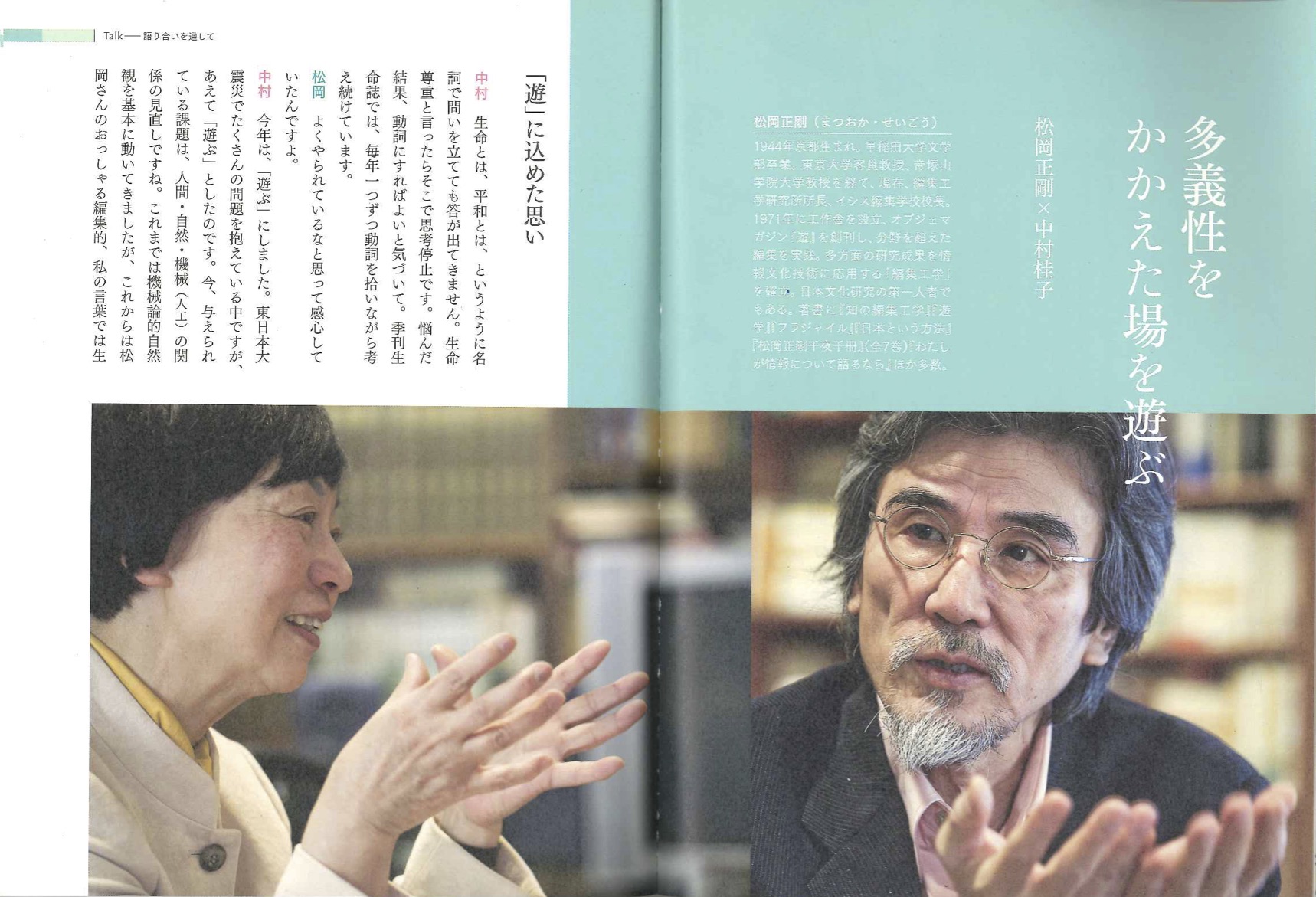

「昨年は『編む』でした。編む、遊ぶ、と来ましたので、少し敬して遠ざけていた松岡さんにここで伺わなければ」と思っての対談。「遊」の編集時代から話は始まる。対談の全文はこちら[外部リンク]

以上、ごくごく一端を紹介してみたけれど、こうした編集構成作業はもっともっと評価されていい。科学は狭い学問の部屋に閉じこもっていてはまずい。論文の引用回数を誇りあっていてばかりでは、いけない。桂子さんのような編集科学力にもっと包まれたほうがいい。

そもそも遺伝にはジェノタイプ(遺伝型)とフェノタイプ(表現型)がある。科学者も何かフェノタイプの解釈からの転換を試みるべきなのだ。桂子さんは『自己創出する生命』の補遺にこんなことを書いている。

……生命そのもの。実は今、私の中ではこの言葉に疑問符がついている。これは、もう少し広い問でもある。つまり名詞ではものが考えにくいという実感である。(中略)生命尊重。ここでこの言葉を出してみても空しい。ここ数年、名詞でなにかを表現しても、具体的活動につながらないもどかしさを感じてきた。(中略)確かに、幸福、福祉、平和などという言葉は、とても素晴らしいですねと反応するしかなく、実体は何なのか、どのようにしたらその状態になれるのかを考えることにつながらないことに気づいた。そこで、できるだけ日常的で平易な言葉で考えようと努めた結果、名詞よりも動詞、漢語よりやまとことばがよいと考えるようになった。

今夜、桂子さんの著書の案内にかこつけて「生命誌」を紹介したのは、こうした中村桂子館長とBRHの「努め」を伝えたかったからだ。

生命誌ページへ

⊕ 『自己創出する生命―普遍と個の物語』⊕

∈ 著者:中村桂子

∈ 発行者:菊池明郎

∈ 発行所:筑摩書房

∈ 印刷所:精興社

∈ 製本所:積信堂

⊂ 2006年 7月 10日 初版発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序章 発端の知―ゲノムから何が見えるか

∈ 第1章 記号・物質・全体―DNAとは何であったか

∈ 第2章 生命という自己創出系―発生は時間と空間を実現する

∈ 第3章 生命という「歴史的存在」

―唯一無二の「個」を生み出す

∈ 第4章 生命というスーパーコンセプト―来るべき知の神話素

∈∈ 補遺 “生命”から“生きている”と“生きる”へ―」

ヒトゲノム解析を経て見えてきたもの

⊕ 『ゲノムが語る生命―新しい知の創出』⊕

∈ 著者:中村桂子

∈ 発行所:集英社

⊂ 2004年 11月 初版発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに 「生きる」―生きものとしての人間

∈ 第1章 変わる―科学技術文明の見直し

∈ 第2章 重ねる―分ける方向からの転換

∈ 第3章 考える―第二のルネサンス

∈ 第4章 耐える―複雑さを複雑さのままに

∈ 第5章 愛づる―時間を見つめる

∈ 第6章 語る―生きものは究めるものではない

⊗ 著者略歴 ⊗

中村桂子(なかむら・けいこ)

東京都出身。1936年生。理学博士。東京大学理学部化学科卒。同大学院生物化学修了。国立予防衛生研究所・三菱化成生命科学研究所人間・自然研究部長、早稲田大学人間科学部教授、大阪大学連携大学院教授などを経て、現在JT生命誌研究館館長。『あなたのなかのDNA-必ずわかる遺伝子の話』(ハヤカワ文庫)、『生命誌の世界』(NHK出版)など著書多数。