父の先見

岩波新書 1998

編集:森光実 協力:粒良文洋 図版:渡辺志緒

あのころは類書があるようで、なかった。

だからいままでずいぶん多くの諸君に「この本はぜひ読むといい」と薦めてきた。ダイナミックな地球生命観をもつための門を蒙(ひら)くキーブックを選ぶなら、本書はまちがいなくそこに入る。

地球科学の本や生命化学の本はいくらもあるし、地球にどのように地質変化がおこってそこからどのように生物が誕生進化してきたかを述べている本は、少なくない。けれどもかなりの実証的な調査研究にもとづいて、しかもかなりの見方に独創が加わっているとなると、ましてそれを日本人の科学者がまとめたものとなると、あまりなかった。1998年の著書だった。

海洋研究開発機構の研究者に高井研という地球生物学者がいる。まだ40代だ。2011年に『生命はなぜ生まれたか』(幻冬舎新書)を書いた。なかなか痛快な本なのだが、この本のなかで高井は本書が自分にとっての先駆的で決定的な一冊になったと述べている。

丸山茂徳についても、一言ふれた。「強烈な反体制性」「独創的科学至上主義」「一般的社会協調性の欠如」などの風変わりな特徴をいくつかあげ、その科学的構想のスケールと構想を実証する情熱に関しては、「私が出会った研究者で最高級である」と絶賛した。

ぼくも著者の一人の丸山さんとは本書が上梓される以前から面識があって、会って数分、すぐに何かがピンときた。地球科学者として並々ならぬ見識をもっているだけでなく、反骨の息吹の奥からいろいろユニークな発想が湧いている。地球温暖化問題でも安易な議論を退けて独自の意見を主張する。

さっそくぼくと金子郁容(1125夜)がモデレートをしていたニフティサーブの舞台「ネットワーク・イン」などに出てもらったものだ。

丸山茂徳はもともと変成岩などを研究してきた地質学者だが、その名を有名にしたのは「全地球テクトニクス」計画にとりくんでからである。

とくに、厚さ100㎞のプレートの変動(テクトニクス)を説明したプレートテクトニクス理論のど真ン中に、深さ2900㎞に及ぶマントル全容の対流運動を仮説した「プルームテクトニクス」をぶちこんで、38億年前の始生代(太古代)からの全地球史の解明にニューウェーブをもたらした。そのときどんな狼煙を上げたかという経緯は、1993年の『46億年、地球は何をしてきたか?』(岩波書店)に赤裸々に綴られている。

丸山の構想と仮説と意気込みは当時の地球科学界にけっこうな衝撃を与えたようだった。ぼくが東工大に会いに行ったのはその裏話を聞くためだった。

共著者の磯崎行雄も地球科学者だが、プルームテクトニクス理論に依拠しつつ、これを生物史の不可解な断続性に適用するための調査研究を積み上げて、名古屋北方の犬山地質の微化石たちの声を聞き分けた。

本書『生命と地球の歴史』はこの二人が連携して仕上げた先駆的な一冊なのである。文章も二人一体になっている。新書にしてはそこそこ専門的な記述が多いと感じるかもしれないけれど、必ずやわかりやすく読める。だからお薦めなのだ。

最近では、本書より詳しい地球史のプロセスの全貌を案内したもので、入手しやすいものがふえてきた。次のものがある。

①『全地球史解読』(東京大学出版会)、②『地球と生命の進化学』『地球の変動と生物進化』(北海道大学出版会)、③ロバート・ヘイゼン『地球進化 46億年の物語』(講談社ブルーバックス)、④松井孝典『生命はどこから来たのか?』(文春新書)、⑤ピーター・ウォード&ジョゼフ・カーシュヴィンク『生物はなぜ誕生したのか』(河出書房新社)など。

①は熊澤峰夫・伊藤孝士・吉田茂生が編集構成したもので、丸山・磯崎も執筆している。地球解読の方法論に興味があるならこちらを紐解くのがよい。

②は北海道大学グループが組み立てた「新・自然史科学」と銘打たれたもので、大学院や学部生のためのテキストとしてバランスのよい構成と執筆になっている。

③は鉱物学者による地球生命史の総説で、ぼくの好みに近い仮説が横溢する。かつてのケアンズ・スミスを思い出した。その『遺伝的乗っとり』(岩波書店)や『生命の起源を解く七つの鍵』(岩波書店)は、鉱物がもつ結晶パターンが炭素系元素を含んだ粘土に移転して、そこに炭素系生命体が発現したという“テイクオーバー仮説”を披露していたのだ。

④は日本を代表する地球科学者の松井孝典が、1990年に書いた『地球=誕生と進化の謎』(講談社現代新書)を一新してアストロバイオロジーの観点から総合的に点検してみせたもので、説得力があり、わかりやすい。一読を薦めたい。

⑤は『恐竜はなぜ鳥に進化したか』(文春文庫)、『生命と非生命のあいだ』(青土社)など、唸るような名著の多いワシントン大学のピーター・ウォードがスノーボールアース仮説の提唱者カーシュヴィンクと組んだ最新著作で、そうとうに濃い。またもや唸らされた。読み物としての科学滋味もある。

では、ざっと概観をする。

ほんの表面だけを摘まみ食いするだけになるけれど(少し他著の視点も加えたが)、今夜はそれでいっぱいになるだろう。

宇宙や太陽系といった大きな話からすぐに原始地球と地球年代史のほうへ、さらに光合成生物の誕生から生物相の劇的な変転史に移る。そこには小天体の激突も超大陸の形成も、何度かの生物撃滅の危機もあった。酸欠や冷却もあった。いずれも地球環境や酸素環境のせいだった。

地球生命史はその難関を切り抜けてきた。このプロセスの大要はどうしても知っておく必要がある。

現在の宇宙年齢は137億±2億年である。ビッグバンで宇宙に出現した元素は水素からベリリウムまでの軽い元素だった。ビッグバン後に宇宙を満たしていた3Kの背景輻射の温度が急速に低下して、宇宙空間には水素の密度が周囲より高い低温領域ができた。「ゆらぎ」がおこったのである。

そのなかの大きなものは巨大分子雲として周辺の星間ガス(気体)やダスト(固体微粒子)を集め、さらにそこに微惑星が加わって原始的な星に向かう。「T-タウリ星」(原始星)と呼ばれる。太陽は巨大分子雲が発展したTタウリだ。

Tタウリは太陽ほどの大きさなら3000万年くらいでふつうの恒星に成長して、主系列星(main-sequence star)になる。そうした恒星の内部では核融合反応(熱核反応)によって重い元素ができていった。主系列星にはやがて公転面に周囲のガスやダストや岩石や金属の断片が集まって、みずから回転をしながらプラネット(惑星・遊星)に向かっていく。こうして太陽系に地球が誕生した。原始地球だ。

いまのところ発見されている地球最古の物質は、オーストラリアで確認された砂屑性のジルコン粒子である。絶対年代は44億年になる。

原始地球にはのべつ微惑星などが衝突し、強度の熔融や付加や変転をくりかえした。熱いマグマがうねり、それが「マグマオーシャン」(マグマの海)となり、何度かのジャイアント・インパクト(小天体の衝突)があって地球から月をひねり飛ばし、たえず全体が大揺動していた。

初期の原始地球はしばらくはかなりのスピードでくるくる自転していたが(1日が数時間)、しだいに安定した回転地球になっていった。これによってどろどろのマグマオーシャンが分離して原始地殻が形成され、中核と表層が分かれていったのである。表層近くでは「プルームテクトニクス」がおこっていた。プルーム(plume)とはマグマの熱柱流のことをいう。

原始地球は、ざっと内側から順にいうと「核・マントル・マグマオーシャン状態・プルームテクトニクス状態・プレート・地殻・地表層・原始大気層」という流動的構造をもっていた。いずれもきわめて動的だ。

このうちのマントルは深さ670kmを境に上部マントルと下部マントルが分かれ、60〜100kmの厚みのプレートを動かし、地殻と同じ動きをするリソスフェア(岩石圏)と、その下のアセノスフェア(岩流圏)をつくっていった。これらの関係はプレートが自重によってたえずマントルに沈み込むように、たえず揺動的なのである。

やがて初期のプルームテクトニクスとマグマオーシャンの揺動が収まると、基本的な成層構造の原型ができた。

約46億年前に原始地球が形成されたわけである。何もかもがここから始まり、このあとの10億年後の生命誕生に至った。

この気の遠くなるほどの地球史を、従来の地質学は46億年前から38億年前までの始源期にあたる「冥王代」(Hadean)を先行させて、そのあとを「始生代(太古代)」(Archean)、「原生代」(Proterozoic)、「顕生代」(Phanerozoic)に分けた。いささか古めかしい気もするが、いまもこの地質年代区分が踏襲されている。冥王代・始生代・原生代はまとめて「先カンブリア紀」の異名をもつ。

冥王代(46億年前)

始生代=太古代(38億年前)

原生代(25億年前)

顕生代(5億4200万年前)

このうち顕生代が「古生代」「中生代」「新生代」に分かれ、さらにそれぞれがカンブリア紀〜デボン紀〜ジュラ紀〜第四紀というふうに細分化された。年代概念は、累代(eon)、代(era)、紀(period)、世(epoch)、期(age)というふうに振り当てられたのである。以下に示した年数にはけっこうな誤差が含まれる。目星くらいのものと思われたい。

古生代 カンブリア紀(5億4000万年前~)

オルドビス紀(4億8000万年前~)

シルル紀(4億4000万年前~)

デボン紀(4億1000万年前~)

石炭紀(3億6000万年前~)

ペルム紀=二畳紀(2億9900万年前~)

中生代 三畳紀(2億5000万年前~)

ジュラ紀(1億9900万年前~)

白亜紀(1億4500万年前~)

新生代 古第三紀(6500万年前~)

新第三紀(2億3000万年前~)

第四紀(1億8000万年前~現在)

さて、原始地球に何がおこったのか。

まずは無数の微惑星が落下して、衝突のたびに揮発成分が蒸発し、水と二酸化炭素からなる「原始大気」が生まれた。この大気は宇宙から飛来してきたもの(一次大気)というより、ジャイアント・インパクト(火星級の小天体の衝突)によってマグマオーシャンが脈打っていた。原始地球の活動によって組成が決まった二次大気だ。

ヘリウム・ネオン・アルゴン・クリプトン・キセノンなどの構成比からもそのように推察できる。

そのうち地球温度が下がってくると、大気中の水蒸気が降雨となって「原始海洋」ができた。原始海洋にはまだ高温の海水「熱水」がぐらぐらとしていたが、そこに地殻付近の熔融岩石が接触して含水鉱物をつくった。

含水鉱物は二酸化珪素に富む酸性のマグマとなって地表に上昇して、やがて花崗岩群を形成した(地球に花崗岩が多いのはこのせいだ)。ちなみにマントルは主に橄欖(かんらん)岩によって、海岸地殻はほぼ花崗岩でできている。

海水が蒸発せずに表層の温度が下がってくるにしたがって、表層の岩石群は剛体化してプレートになっていく。そうすると、そこから「プレートテクトニクス」が始まる。テクトニクスとは変動という意味である。

原始海洋の誕生、プレートテクトニクスの開始、花崗岩の形成は別々ではない。3つが互いに連動した現象だ。

その後、海底ではマグマ噴出口の付近でメタンやアンモニアから硫化水素への還元がおこって、アミノ酸などの有機物が生成された。このアミノ酸が化学進化してコンティンジェントな「原始生命体」という活動体になった。これらが約38億年ほど前からおこっていたことだ。

原始生命体がどのように発生したかは正確にはわからない。

ハロルド・ユーリーとスタンレー・ミラーの有名な実験が暗示したように、おそらくは水素・メタン・アンモニア・水蒸気などの混合気体の案配の具合やそこに加わった隕石などの天体飛来物の衝撃、さらにはなんらかの電気的な衝撃などが相俟って、主要には硫化水素の還元などがおこり、初期の無機的アミノ酸が偶然に合成されたのであろう。

アミノ酸には対称的な分子構造をもつD型(右手型)とL型(左手型)とが半分ずつある。立体異性体が1対1になっているからだ(→鏡像性をもったホモキラリティをもつ)。ところが地球型の原始生命体はなぜかL型を選択した。対称性を破ることによって生命は最初の一歩を示したのだ。

このL型のアミノ酸が当時の海水(=原始スープ)にふえていったとき、なんらかのきっかけで生化学的な活性秩序をもったタンパク質になったにちがいない。まだDNAが形成されていない時期、このタンパク質が遺伝情報の伝達体を担ったはずである。

タンパク質はアミノ酸が長くつながった鎖状の分子だ。アミノ酸は炭素・水素・酸素・窒素・硫黄などの原子が何十と結合したものだが、タンパク質を構成するアミノ酸はたった20種類しかない。それにもかかわらずそこからつくられるタンパク質は無数になる。

ここに生命が代謝と複製をもった秘密が生まれた。

では、どこで生命誕生の仮舞台が用意されたのか。最初の地球生命の起源については、二つの候補が上がった。

ひとつはグリーンランドのイスア地方やアキリア島の或る地層に、38億年前の生物起源が見つかったことだ。BIFと略称される独特の縞状鉄鉱層(Banded Iron Formation)に、燐灰石(アパタイト)の微粒子中のグラファイト(石墨=炭素)が発見されたのである。

炭素の同位体比が無生物起源のものではなかったので、いっときこのグラファイトこそが最初期の生命体の名残りではないかと期待されたのだが、いまのところ真相は判明していない。

もうひとつは35億年前までに、フィラメント状のバクテリアが、中央海嶺の海底近くの熱水噴出領域に誕生したということだ。この熱水噴射孔をブラックスモーカーという。

こちらはあきらかに「原核生物」(原核細胞)の誕生であることを示した。独立栄養型の嫌気性の耐熱細菌だった。遺伝子の核はあるが、核膜はまだもっていなかった。しかし、ここからこそ酸素放出型の光合成生物が生まれていったのだ。

いまのところ、生物の全進化はこのフィラメント状の生命体がシート状の生命体になっていき、それがしだいに立体化し、複雑化していくというプロセスで語られる。

28億年ほど前に、海底噴出口あたりにシアノバクテリア(藍藻の原型)が出現して、いよいよ「光合成」が始まった。シアノバクテリアは酸素を放出していった。

この光合成のしくみは今日の生化学では「光化学系Ⅱ」と呼ばれ、太陽光エネルギーと無機還元物質を利用して二酸化炭素から炭水化物をつくりだした。

シアノバクテリアは岩石の表面に付着して葉緑体(クロロプラスト)をたくみに使って光合成をおこなっている。こうしたシアノバクテリアが岩石が層状になったものをストラトマイトというのだが、シアノバクテリアが酸素放出と炭水化物創出という仕事に長らく従事していたことは、今日なおオーストラリア海域のストロマトライト化石群によって確認できる。

ストロマトライトから海中に放出されていった遊離酸素は、やがて大気中に溜まって地球の周囲にオゾン層をつくる。これによってこのあとの地球生物の生態系は太陽からの有毒紫外線から守られることになる。地球生命体は「嫌気性から好気性へ」と転じていったのだ。

始生代(太古代)の27億年前に地球磁場の大変動がおこった。磁場が強くなり、地球ダイナモが急速に活発化した。

その結果、地球は強烈な磁場のバリアーに囲まれ、生命体にとって有害な荷電粒子(主に陽子や電子)をさえぎった。まだ紫外線はふりそそいでいたが、おそらくは海洋深部の原始生物たちはその磁気バリアーに守られて浅い海にまで浮上して、いっそうの光合成を促していったと想定できる。

地球ダイナモ(いわば磁場発生装置)の活発化の原因については、いくつかの仮説が提出されている。熊澤峰夫・吉田茂生らは「核の安定密度成層が地球と月の力学的共鳴によって崩壊して大規模な対流がおきた」と、カナダのヘイルらは「固体中心核が形成されたからだろう」と、丸山・井田茂は「マントル対流が2層から1層へと変化したからだ」と、それぞれ仮説した。

大陸形成の出来事を先に案内しておく。

プレートテクトニクスによって地球表層のプレートが付いたり離れたりすると、およそ27億年前から19億年前までの時期に、最も激しいマグマの火成活動がおこり、ここに今日とはまったく異なる大陸や超大陸ができていった。この動向にはマントルがダイナミックに入れ替わりをおこす「マントルオーバーターン」が大きくかかわったと推測される。

かくして約19億年前に巨大な「スーパーコールドプルーム」が生じ、軽い大陸を乗せたプレートが次々に内部に呑み込まれるようになった。このため大陸の80パーセント以上が1カ所に集まって、北米大陸とグリーンランドとスカンジナビアを足したほどの超大陸を形成した。この最初の超大陸を、名付けて「ローラシア大陸」という(ハーバード大学のホフマンは「ヌーナ超大陸」という名前を付けた)。

話を戻して、地球磁場の変転と光合成生物の海面上昇によって何がおこったかといえば、さきほども示したように、海洋と大気に酸素が増加していた。このことを地球体と生命体は、どんな帳尻で合わせたのか。

光合成は二酸化炭素と水を材料に光エネルギーを化学エネルギーに変えて有機物を合成する作用だから(光化学Ⅱ)、いくらでも酸素が大気中に放出される。生物たちが死んで有機物でできた体が大気中の酸素によって酸化されるのであれば、差し引き酸素が増加することはないのだが、酸化されずに堆積岩の中に固定されていくとなると、大気中の酸素は増加する。

これは危険な帳尻の状態だ。なぜなら酸素は本来は生物にとって猛毒なのだ。生物の体を酸化してしまう。それではまもなく生体は死滅する。

そこで原始生命体は、それまでの細胞の形態をアレンジして遺伝物質(DNA)が酸化されにくいように、核(karyon)を膜で包むようにした。「細胞膜」(生体膜)である。

リン脂質をたくみに二重層にして、そこに核を入れたのだ。いや、ひょっとしたら話はその逆で、そこに核の原型が育ったのかもしれない。核は遺伝情報分子としてのDNAをもち、これらを核膜で包んだ。

これらのプロセスが「真核細胞」(真核生物)の誕生を促した。約21億年前のことだ。21億年前の真核細胞の姿は北米スペリオル湖の鉱山で発見された「グリパニア」化石に確認できる。

今日の生物の全種を塩基配列からみると、生物界は大きく3つのドメインに分かれる。「真性細菌」(bacteria)、「古細菌」(archaea)、「真核生物」(eukaryote)の3つだ。真性細菌と古細菌をまとめて「原核生物」(prokaryote)という。

真性細菌はバクテリアのことで、大腸菌やスピロヘータや納豆菌などの発酵菌や多くの病原菌のことをいう。17世紀に濁った水を顕微鏡で初めて覗いたレーウェンフックは「アニマルキュール」(微小動物)と読んだ。古細菌はメタン菌・好塩菌・好酸菌などの、極限環境を好むものたちをいう。

今日の地球に繁栄する植物や動物たちはほとんどが「真核生物」である。地球生物は原核生物か、さもなくば真核生物なのだ。問題はこのいずれにも属さないかもしれないウィルスであるが、その厳密な定義は、まだ見えない。

原核生物ではDNAなどの遺伝物質やリボソームはむきだしになっている。今日発見されている多くの細菌(バクテリア)が原核生物だ。細菌は単細胞で原形質に核や葉緑体やミトコンドリアをもたない。シアノバクテリアも病原菌も酵母菌も納豆菌も原核生物である。

真核生物の細胞は核をもつ。その核を細胞膜に包み入れ込んだのだが、このときゴルジ体や小胞体やリボソームなどのさまざまな細胞小器官(オルガネラ)も入れ込み、それぞれを極小のコンパートメントで区分けした。ミトコンドリアが細胞の中に入り込んだか、もしくは取り込まれたのはこのときだった。リン・マーギュリス(414夜)の独創的な仮説以来、この現象を「細胞内共生」という。

ミトコンドリアはやがてATP(アデノシン三リン酸)という生体エネルギー分子をつくりだす創産機能と呼吸機能を担っていった(→1177夜・1499夜参照)。

こうして真核生物は原核生物よりはるかに大きい細胞をもち、その機能を複雑にさせていった。

生命の本質は、わかりやすくいえば、①外界との境界をもつ(内と外が分かれる)、②代謝する、③複雑さと組織をもつ、④自己複製する、⑤変化しつづける、⑥進化する・適応する・淘汰される、⑦自律性をもつ、⑧突然変異する、という作用を継続させることにある。

地球生命体が最初からこんなふうになっていたのではない。真核生物がそのすべての作用条件を満足させたのだ。

ついでこの驚くべき真核生物たちは、酸化反応は強力な反応エネルギーを生み出すことができるので、その酸素を活用しつつ「細胞の大型化」を試みた。そこから「多細胞生物」への転換が達成された。

10億年ほど前(原生代後期)、しばらく続いた単細胞生物を脱した「多細胞生物」(multicellilar organism)が出現してきた。菌類・植物・動物がそれぞれ多細胞体制への転換を試みたとおぼしい。

単細胞生物は1細胞が1個体で、細胞分裂がそのまま個体の増加になった。多細胞化するにあたっては、細胞どうしの組み合わせや細胞どうしの連絡や、細胞間の情報シグナルの伝達と共有が必要になる。

そこで多細胞生物は生殖と世代交代をうけもつ生殖細胞を自立させるとともに(有糸分裂と減数分裂のしくみを発達させ)、一方でさまざまな仕事をうけもつ体細胞をつくりだした。生命体は見るからに「体」をもつようになったのである。

7億5000万年前から酸素が急増していった。生物が爆発的にふえたカンブリア紀はその中にある。なぜ生物が急にふえたのか。いったん地球の冷却がおこり、そこから温暖化に向かったためだった。

地球の温度はつねに変動していた。寒冷期には氷河があらゆるところにできはじめ、そのたびに生物たちの生存を困難にさせた。とりわけ7億年前あたりのスターシアン氷河期とマリノアン氷河期のあいだで二酸化炭素濃度が下がり、地球全体が冷却して全地球が凍結したかのような状態がやってきたと推測される。そのように地球が凍結体になったと見ることを「スノーボールアース」仮説という。地球雪球的凍結仮説だ。

提唱者はカリフォルニア工科大学のジョー・カーシュビンクだったが、当初は突飛な仮説として軽視されていた。それをハーバード大学のポール・ホフマンがナミビアの地質調査を介して復活させ、世に問うた。

地球がスノーボールアースに近くなれば、それまでの生物たちはどうするか。全滅するか、次の温暖化を待ってどこかに避難するか、タイムカプセルのような容れ物をつくるか、選択肢はそんなにない。

本書によれば、大冷却の進行を救ったのは南太平洋におけるスーパープルームの誕生だった。プルーム(熱柱流)の上昇と下降によって超大陸ロディニアが静かに分裂を開始して、その狭い水路に沿って栄養に富んだ塩化ナトリウム(塩)が流れこみ、温暖な環境が出現した。

海水の塩分は堆積岩がふえていくにしたがってふえる。それが海水で細かく砕かれるうちに、地殻に含有されていたナトリウムイオンが溶けだし塩化ナトリウムになった。

このとき一方では、地球をとりまく酸素量がかなりの大気中のストックになって、しだいにオゾン層を形成しつつあった。オゾン層は宇宙からの紫外線をほどよくさえぎり、それまで水中から出ることがなかった生物たちを海面へ(冷却した海水を避け)、さらに陸上へと向かわせた。塩分をいかした体温をもつ陸上生物が用意できたのである。

超大陸の分裂から次の超大陸が形成されるまでには3~9億年がかかる。そのあいだに海水準の変動、氷河の発達、気温の変化、そして大量の生物の絶滅などがおこる。

典型的な模式例でいえば、こうなる。超大陸ができるにつれて、プレートの形成速度が小さくなると、中央海嶺から出てくる炭酸ガスが小さくなり、地球の表面温度を下げる。そうすると巨大氷河が発達する。これによって海水面が下がって、大陸棚が干上がってくる。

大陸棚が露出すると、その上にある生物群の死骸が蓄積して堆積物となり、それが大気中の酸素と反応して炭酸ガスに分解される。その結果、大気の炭酸ガス濃度がふえ、地球表面温度を上昇させるので、今度は氷河を溶かす作用がおこっていく。そうなると氷河が縮退して、ふたたび海水準が上昇する。

陸地のほうはどうか。

海水準の低下は陸地面積をふやし、今日の黄河・長江・ミシシッピ川などにあたる大きな河川を生み、この河川によって大量の堆積物が海に運ばれるようになると、海底には大量の堆積岩ができる。そうすると有機物は堆積岩の中に閉じこめらるので、急速に大気の酸素量がふえるのである。

これらの現象が酸素呼吸型の多細胞生物を育み、おそらくはまず藻類の一部が海から上陸をはたしたのであろう。藻類は菌類と共生し、地衣類として地表面を覆っていくうちに、そこにゼニゴケなどのコケ植物(苔類)が発達して、「緑の地球」の前哨戦を準備をしたのだろう。そんなふうに推測される。

脊椎をもった原始的な魚類が河川を上って陸地に達したのもこの時期だった。

ちなみにスノーボールアース仮説の是非については、本書はあまり扱っていない。ガブリエル・ウォーカーの『スノーボール・アース』(ハヤカワ文庫)、川上紳一(22夜)の『全地球凍結』(集英社新書)、田近英一の『凍った地球』(新潮選書)などが詳しい。田近は50代に入ったばかりの地球惑星システム科学者で、その発想と文体が小気味よい。

6億年前をすぎると(この時期に3度目のスノーボールアース状態を脱したらしい)、原生代がおわりに近づく。

これで地質年代は次の古生代のカンブリア紀に入るのだが、この途中に従来の地質年代のカレンダーには入っていない“エディアカラ紀”(Ediacaran)が1億年近く続く。

この名称は近年になって決まった。その地層からわずか数ミリほどの奇妙な形状の化石が次々に見つかったからだ。この生き物たちをまとめて「エディアカラ生物群」という。

エディアカラ生物群の化石は肉眼で見られる最古のものである。カナダの東海岸、ロッキー近辺、中国の澄江(チェンジャン)などで採取された。極小の甲殻類にも見えるので“歩脚類”という名が仮称されている。

そこには捕食生物の形跡はなかった。みんなが平穏にニッチに生きたと想定されていた。しかもこの生物群は大陸の生成分裂期で活発化した火山活動などによって、いったん絶滅したとも推測されてきた。そして地質年代はここから古生代のカンブリア紀に入ると考えられた。

けれども、実はエディアカラ生物群とカンブリアの生物群はつながっていたのだ。のみならず、のちにハルキゲニア、ミクロディクティオン、アノマロカリスなどと呼ばれることになったものたちは、どうやら捕食力をもっていたのである。

かくて地球の生物相は少休止をはさんで、今度は新たな環境に適用した生物群が爆発的に進化するフェーズに向かう。これがいわゆる「カンブリア大爆発」になる。

5億4500万年から5億年前までを、地質年代でカンブリア紀(Cambrian)という。せいぜい1500万年間ほどの短い時代なのだが、その前半期にすでにして海綿動物・鰓曳動物・節足動物・脊索動物などといった「後生動物」(matazoa)のほとんどが出現した。

そこには昆虫のような外骨格、長くとび出た眼、鋭い口、刀剣のような棘などの、すこぶる奇異な微少硬骨格をもった連中が登場してきた。

原型になったのはカイメンなどの多細胞生物だ。脊索や神経系もこの時期に次々に芽生えている。それまでわずか数十種にすぎなかった生物種が短期間で一挙に数万種にまで多様化したので、「カンブリア大爆発」という。

顕生代カンブリア紀でとくに目立ったのは歩脚類から発展したかのような異様きわまりない三葉虫だった。ものすごい形状分化をもたらした。リチャード・フォーティ(780夜)の『三葉虫の謎』のときにも紹介したが、ロッキー山脈の中腹で発見されたバージェス頁岩の化石が物語る形状はまことに妖しいほどに眩しい。

三葉虫は古い順にいうとオレネルス、パラドキシデス、シソテルスが登場し、ここに8つの胸節とほぼ完璧なファセットが用意された。続くイラエヌスは体を凸状にして頭鞍と胸節をくっつけた。さらにファコブスに至ってはついにカメラに匹敵する眼球装置を複眼のごとくに工夫してみせたのである。

カンブリア紀の生物多様性の爆発を促した背景については、まだすべての理由が解明されていない。

大量に出現した節足動物を研究すると、炭素循環による変動がおこったであろうこと、温室効果と関係があろうこと、細胞内の核に大量の遺伝子がプールできたこと、そこにホメオティック遺伝子などがはたらいたこと、捕食動物の出現が淘汰圧力を強めただろうこと、カーシュヴィンクや丸山茂徳らのようにプレートとメタンハイドレードの関係が起因したのだろうこと、そのほかさまざま要因が想定されたのだが、まだ決定打には至っていない。

通説では節足動物たちは、①すでにあるものを利用した、②旧機能に新たな機能をちょっと加えて修繕した、③構造や体制の一部を反復して活用した、④各部のモジュール(部品)が連動して動くようなスウィッチをつくった、という4つの“編集力”が組み合わさりながら、三葉虫とともにカンブリアの主人公になっていったというものだ。

しかし、こうした必然的な流れだけでは説明できないとも言えた。ぼくも何度かリチャード・ワーマン(1296夜)とともにTEDで一緒になった〝頑固な愛嬌〟のあるスティーブン・グールド(209夜)は、そうとうに主張力の強い「断続平衡論」を唱えて、これはダーウィン的な進化のメカニズムだけでは説明できない「大進化」なんだと言い張った。好著『ワンダフル・ライフ』(ハヤカワ文庫)に雄弁だ。ただし、この見方もまだ定説になってはいない。

というわけで「カンブリア爆発」についてはまだまだ謎が多いのだが、ぼくは関連する2冊の本を読んで、この謎の魅力からいまだ離れられないでいる。

1冊目は、もともとはウミホタルを研究していたオックスフォード大学のアンドリュー・パーカーが書いた『眼の誕生』(草思社)で、カンブリア紀の生物たちが光スウィッチの機構によって「眼」をつくりだしたという説を劇的に披露していた。

もう1冊は、もとは統計力学・カオス・量子力学を専門にした神奈川大学の宇佐見義之による『カンブリア爆発の謎』(技術評論社)で、そこにはなんとカンブリア紀最大のアノマロカリス(1メートルに達していた)がコンピュータの中で進化しつづけていた!

このあとの古世代の生物相の変転については、ざっと眺望するだけにする。

カンブリアに続くオルドビス紀(Ordovician)には、三葉虫はもうありふれた生物になっていた。そのかわりサンゴ、外肛動物、海面動物などが多様になった。ついでシルル紀(Silurian)に入った4億4000万年前になると、サソリの祖先にあたる節足動物などが登場した。

つづく4億1000万年前をすぎるデボン紀(Devonian)にはシダ植物が猛然たる勢いで陸上に繁茂し、維管束を発達させた植物群が1メートルを超えるようになり、他方では昆虫類と両生類を生んでいた。ただ3億7000万年前に「海洋無酸素事件」がおこり、多くの海洋生物が死滅した。

3億6000万年前の石炭紀(Carboniferous)になると、種子をつくる植物がめざましく、裸子植物がさかえ、森林の拡張が進んだ。動物群に頑丈な骨格と肺ができあがってきたのも、爬虫類が登場して巨大化をめざしていったのもデボン紀から石炭紀にかけてのことだ。

まとめていえば、4億年前は脊椎動物が基盤をつくり、3億年前にはシダ植物が繁茂して昆虫が一斉に進化して、3億年前に向かって森と爬虫類がわが世の春を謳ったのである。

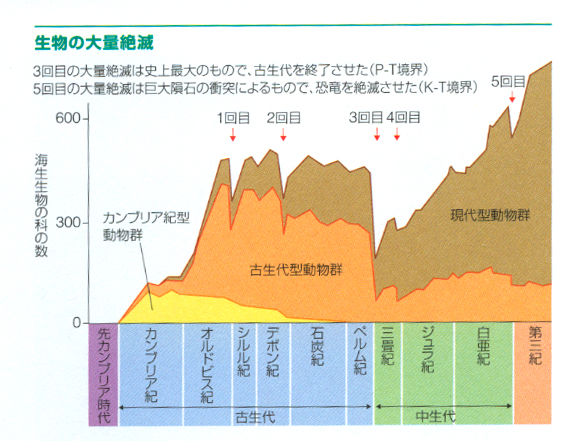

2億5000万年前のペルム紀(Permian)の末から次の三畳紀(Ttiassic)に移るころ、地球史上最大の生物絶滅事件がおきた。このときおそらく無脊椎動物たちの約96パーセントが絶滅した。まだユーラシア大陸はできていなかった。

この絶滅期のことをペルム紀(Permian)と三畳紀(Triassic)のイニシャルをとって「P/T境界」という。この境界で三葉虫・古生代サンゴ・古生代アンモナイト・フズリナ・コケムシなど、陸上生物の70パーセント、海洋生物の90パーセント近くが絶滅した。

その原因については長らく地質学や生物学の研究者たちのあいだで議論されてきた。スーパーホットプルーム(下部マントルと上部マントル間の対流)が地殻を突き破って噴火して、シベリアトラップ(シベリア洪水玄武岩)などの地球史上例のない大量の溶岩が噴出したというのが従来の推理だったが、丸山・磯崎は海洋におこった「スーパーアノキシア」(超酸素欠乏状態)が大きな原因ではなかったかと考えた。

P/T境界で著しい酸素欠乏がおこったことは、中世代の最初にあたる三畳紀の地球環境を平均気温23℃に、大気中酸素濃度を12~15パーセントにさせた。われわれヒトの場合に酸素濃度18パーセントを切ると酸欠状態になることを考えると、この時期の地球のスーパーアノキシア状態は生物たちにさまざまな設計変更を迫った。

どんな変更が迫られたのか。ボディプランの変更であり、骨格と外皮のデザインの変更だ。こうして勇躍登場してきたのが恐竜だったのである。

2億年前に地球は三畳紀からジュラ紀(Jurassic)に入っていた。超大陸パンゲアが亀裂して、北はローラシア大陸へ、南はゴンドワナ大陸へ分裂した。

地上は驚くべき光景を呈していた。針葉樹が発達して大森林が繁茂し、巨大昆虫が飛びまわり、各種の恐竜が次から次へと現れ、そのなかには始祖鳥などもいた。まさにジュラシック・パークである。

ぼくは恐竜フリークではなく“小さきものたち”のフェチなのだが、さすがに恐竜たちのスケールアウトぶりには目を見張る。プラキオサウルスやアパトザウルスの竜脚類は体長28メートルから21メートルに、体重80トンから30トンに及んだ。愛称Tレックスの名でマーク・ボランらのリードしたロック界にも人気が出たティラノサウルス(獣脚類)でも体長は13メートル、体重が7トンに達した。

恐竜の時代はその後、実に約1億5000万年にわたった。大型恐竜だけが繁栄したのではなく、オウムガイ類・アンモナイト類・鞘形類(しょうけいるい=イカ・タコの祖先)・サンゴ礁がふたたび栄え、また小型恐竜には二足歩行をし、羽や翼をつける恐竜もいた。

なぜこんなにも恐竜は活躍できたのか。おそらくはスーパーアノキシアの環境下、乏しい酸素でも活動できる隔壁式の気嚢システムを開発できたからであろう。これによって体温の恒温性を工夫し(トカゲは変温性で、走りながら呼吸できない)、基礎代謝率の効率を上げたにちがいない。

その後、恐竜は絶滅したが、爬虫類の隔壁式の気嚢システムは鳥類に継承されている。

中世代の1億4600万年前から6500万年前までは、白亜紀(Cretaceous)である。超大陸が大きく割れたうちのひとつ、西ゴンドワナ大陸はアフリカ大陸と南アメリカ大陸に分裂し、もうひとつの東ゴンドワナ大陸はインド亜大陸・マダカスカル島・南極大陸・オーストラリア大陸に分かれた。

生物相はジュラ紀に優勢だった針葉樹の多くが顕花植物に取って代わり、被子植物が急増したので、地球は「花と虫の惑星」の様相を呈した。ディズニー・ワールドだ。しかし他方で下等哺乳類が広がっていったのも白亜紀だった。

その白亜紀も6550万年前に恐竜の絶滅とともにおわり、いよいよ新生代に移る。この境界を白亜紀(ドイツ語のKreide)と新生代第三紀(Tertiary)のイニシャルをとって「K/T境界」という。

1億年以上にわたって陸上を支配した恐竜たちがK/T境界であっけなく絶滅したのは、隕石や彗星などの小天体が地球に激突したことが原因だという通説になっている。メキシコ・ユカタン半島に6500万年前の巨大クレーターが発見されたことが決定的な証拠になった。

そのあたりのことについては、ぼくもジェームズ・パイエルの名著『白亜紀に夜がくる』(616夜)の紹介のときに、あれこれ触れておいたけれど、実はそれだけが原因だったとはまだ納得していない。とくに丸山茂徳のダイナミックな話を読んだり聞いたりしていると、いろいろ未練が残るのだ。

本書の第9章には、次のような解説がある。要約しておく。

地球科学では古い時期の出来事ほど、正確な年代が決められないでいる。生命の発生(約40億年前)、原核生物の出現(38億年~35億年前)、真核生物の登場(21億年前)などについても、その時期の地球変動があきらかにされているわけではない。とくに化石記録の不完全さが原因になっていることも少なくない。

そもそも地球の変動では、研究者は次の状態を見極める必要がある。①核から地殻までのすべての領域に連動しておこる変動、②下部マントルよりも外側でおこる変動、③上部マントルより外側でおきる変動、④地殻から外側だけでおこる変動、この4つの状態だ。

巨大隕石の落下のような変動は、④のレベルの変動にすぎないはずである。表層環境や生物圏への影響はかなり小さいと見るほうがいい。したがってK/T境界における陸上動物・海生動物・プランクトンなどの種の変化は、地上や浅い海での影響は深海には及ばなかったと見るべきなのである。

一方、P/T境界の場合は、最下部マントルが起源となったスーパーホットプルームが地表に達しているだろうから、変動のレベルは②や①にあたるのだ。

丸山節はこういう調子なのだが、「マグマとともに思考する」ということに慣れていないわれわれは、この変更力の具合がなかなか思索に響かない。だとしたらわれわれはダーウィンではなく、チャールズ・ライエルまで戻るべきなのだ。

新生代は約6500万年前から人類の誕生にまで及ぶ。

地質学や地球科学では、これを古第三紀(暁新世・始新世・漸新世)、新第三紀(中新世・鮮新世)、第四紀(更新世・完新世)に分ける。更新世はかつて洪積世とも、完新世は沖積世とも言った。

これでわかるように「現代」とは、地質年代上は「新生代第四紀完新生」あるいは「新生代第四紀沖積世」、もしくは「新生代第4間氷期」なのである。

ついでに書いておくが、「われわれ」とか「人間」とは生物分類学上は、「真核生物界・脊椎動物門・哺乳類・霊長目・ヒト科・ヒト属・ヒト」というふうになる。ヒト属がhomo、ヒトがsapiensにあたる。

新生代(6500万年前~現在)

古第三紀 暁新世(6550万年前~)

始新世(5580万年前~)

漸新世(3390万年前~)

新第三紀 中新世(2303万年前~)

鮮新世(523万年前~)

第四紀 更新世(=洪積世 200万年前~)

ヒーバー氷期・間氷期(200万年前~)

ドナウ氷期・間氷期(100万年前~)

ギュンツ氷期(80万年前~)

間氷期・ミンテル氷期(50万年前~)

ミンデル-リス間氷期・リス間氷期(40万

年前~)

リス氷期(25万年~12万年前)

ヴェルム氷期=最終氷期(7万年前~)

リス-ヴェルム間氷期(~2万年)

完新世(=沖積世 2万年前~現在)

新生代に何がおこったかということは、もう省く。

おおざっぱには気候の温暖化にともなって被子植物と魚類と鳥類がいちじるしく進化し、ジュラ紀や白亜紀では小さな土ネズミであった哺乳動物がゆっくりと多様化を遂げていったのだ。

陸地がどのようにつながるか、河川がどのように蛇行したり変移するかということも、新生代には大きな変動要因になった。たとえば、約5000万年前には地球全体をめぐる赤道環流が動いて、その一部が南極大陸を温めていたのだし、高緯度地域では北米・グリーンランド・スカジナビアがランドブリッジを形成して、北大西洋の冷水塊の南下を防いでいた。

けれども漸新世の3000万年前をすぎると、大陸移動(プレートテクトニクス)によって赤道環流は分断され、それにともなってランドブリッジも失われ、そのかわりタスマニア海峡やドレーク海峡が開いて、南極周極流などが動くことになった。このことが南極に氷冠をつくり、その深層流が何度かの氷期を形成したわけだ。

第四紀とは、こうした環境相と生物相の変化を受けて、いよいよ類人猿の栄枯盛衰と、人類への歩みが何度となく組み合わせと適応性を変えて断続的に試みられてきた時代である。

そこにはあいかわらず気候変動や地軸の変位がおこっていて、地球各地にサバンナや熱帯雨林や砂漠を形成変化させ、河川蛇行や潮流循環や海底火山の爆発を促してきた。

約500万年前あたり、アフリカのリフトバレーの一隅でその名も“ルーシー”を始祖とする「人類」が誕生した。

その数はアフリカ大陸で15万人ほどまで達し、さらに100万年ほど前に道具などの使用を知った。それからしばらくすると、その一部がアフリカから移動を始めることになった。

人類が500万人ほどになった約12000年前に、小麦などの農耕が開始された。食糧が安定すると人口が一挙に5億人にまでふえた。それは40億年になんなんとする地質カレンダーからすれば、またたくまの出来事だった。

けれども、そのまたたくまの出来事のなかに、ヒトの脳にバイキャメラル・マインドのようなもの(1290夜参照)が生じ、神と意識と科学と技術と娯楽が世をとりまいていくと、人類は「生物体」から「文明体」に、「生態者」から「社会者」になり、戦争とコンクリートとポケモンGOが好きな「マンマシン・インターフェース体」になっていったのである。

⊕ 『地球と生命の歴史』⊕

∈ 著者:丸山茂徳/磯崎行雄

∈ 図版製作:渡辺志緒

∈ 発行者:大塚信一

∈ 発行所:株式会社 岩波書店

∈ 印刷:理想社

∈ 半七製本

∈ 製本:中永製本

⊂ 1998年 1月 20日 第1刷発行

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈∈ はじめに

∈ 1 地球史七大事件

∈ 2 地球の変動原理

∈ 3 初期生命の歴史

∈ 4 生命の発展

∈ 5 大量絶滅の功罪

∈ 6 大気・海洋・地殻の歴史

∈ 7 地球のテクトニクス

∈ 8 マントルと核の歴史

∈ 9 生命と地球の共進化

∈∈∈ あとがき

⊗ 著者略歴 ⊗

丸山茂徳(まるやま・しげのり)

1949年生まれ。徳島大学出身。東京工業大学地球生命研究所特命教授、岡山大学地球物質科学研究センター特任教授。プルームテクトニクスを提唱した日本の地質学者として知られる。

磯崎行雄(いそざき・ゆきお)

1955年生まれ。大阪市立大学出身。東京大学大学院総合文化研究科教授。専門は地球科学。生物大量絶滅事件の原因探究を中心に研究している。とくに史上最大規模の 絶滅がおきた古生代・中生代境界事件(約2億5千万年前)を集中的に研究中。