父の先見

マジカル・インストラクション

NTT出版 1993

Richard Saul Wurman

Instruction Anxiety 1993

[訳]松岡正剛/訳:杉本俊雄・前田啓子

世界の半分はインストラクションで成り立っている。これがワーマンの口癖だった。ということはコミュニケーションの半分はインストラクションで占められているということだ。ところが、世の中のどんな学校や企業や商品説明や学習プログラムでも、インストラクションそのものはあるのに、いろいろなインストラクションの種類の仕組みやその活用の仕方を教えてこなかった。

そうだとすると、情報がコミュニケーションされるにあたってどのように組織化され、編集されているのかということを、仕事をしている連中の半分以上が理解していないということになる。なぜなら理解とは、その重要な骨格がインストラクションで成り立っているからだ。そのインストラクションが見えないということは、そもそも「理解」とは何か、理解ってどういうふうに進むのかということがわかっていないということになる。

情報や知識というものはAの棚からBのファイルへ、Bの本からCのトポスへ移転しないかぎりは、何の力ももちえない。動かない情報や知識は、情報でも知識でもない。“死に体”(しにたい)だ。情報や知識は移転によってこそその力を発揮する。たとえば、何かを食べたくてレストランで何かを注文する。この誰もがおなじみの行為にすら、情報や知識の移転に関する基本的な手順が集約されている。

そのレストランにはまずもって、料理のアイテムがメニューに並んでいる必要がある。それにはシェフとマネージャーが料理を一品ずつ仕分けし、盛り付けなければならない。フライパンの上の料理は食べられないし、客はキッチンで食べるわけでもないからだ。また、その料理アイテムをなんらかのネーミングにし、分類し、価格をつけておかなくてはならない。さらにそのネーミングの一覧は印刷物か手作りかはどちらでもいいが、メニューに移転しておかなくてはいけない。客はそのメニューを見て、その品の名をウェイターに告げ、ウェイターはそれを番号やアイテム名で伝票に書きこんでキッチン・カウンターに運ぶ。

出来上がった料理は皿などのビークルに乗って、ふたたびウェイターによってテーブルに移転され、客はこれを食べたら、それを食べちらかしておいてよい。しかし最後は伝票をレジに持っていき、以上のすべての行為を金額で支払う行為で結論づける。

料理を注文して食べるという行為ですら、ここには情報と知識のレパートリーがあり、カウンターがあり、それを移転するためのパレットがいろいろ動くわけである。けれども、たったこれだけのことがすべてのコミュニケーションと理解の前提にもなっていることを、そしてそれが大小いくつものインストラクションによって構成されているということを、世の中では教えてこなかった。

インストラクションがコミュニケーションの鍵を握っている。「理解の秘密」をインストラクションが握っている。しかし、そのことを説明できる者なんて、なかなかいなかった。そこでワーマンが巨体をゆらして、そのインストラクションの秘密の解明のためのインストラクションに着手したわけだ。

リチャード・ワーマンとの縁は、日本実業出版社で『情報選択の時代』の監訳を頼まれたときから始まった。監訳なんて大それているし、その能力もないと断ったのだが、担当者の小倉進さんに「いや、この本は松岡正剛が必要なんです、日本語においてはワーマンと松岡正剛で一対なんです」と口説かれた。

本は評判になった。そのころ「情報と編集とデザイン」を同時に扱った本など、ぼくが書いた『情報と文化』(NTT出版)以外にほとんどなかったのだ。その後、ワーマンが主宰する第3回目の「TED」(Tecnology,Entertinment, Designの頭文字をとった4日間の有料会議)に招待されて、何か話してほしいということになり、モントレーのTEDで数日を送った。それが縁で、ワーマンのソーホーの自宅でぐだぐたするようになった。このころのぼくは海外には佐藤恵子を連れていくと決めていたので、彼女がつねに伴っていた。

TEDは刺激的だった。初めてスティーブン・グールド(209夜)やアラン・ケイやテッド・ネルソンやビル・アトキンソンに会った。いや、当時のアメリカを代表するITクリエイターの大半に会った。なかでもクインシー・ジョーンズは図抜けていた。その後のTEDでは、ゲストスピーカーにはリチャード・ドーキンス(1096夜)、ダニエル・デネット(969夜)、レイ・カーツワイル、ピーター・ガブリエル、アル・ゴアらも選ばれた。かれらはゲストではあるが4日間をともにする。TEDには毎回、600名近くが参加するのである。ちゃっかりしたことに、朝食にもディナーにも、IDカードにもガイドマップにも、すべてスポンサーがついていた。

やがてワーマンは「日本に行きたい」と言い出した。TEDを初めて海外で催すのは日本しかないというのだ。お手伝いすることになった。来日すると、ワーマンが会いたがった何人ものクリエイターや研究者に紹介したりするようになった。一番会いたがったのは伊丹十三(682夜)だった。

そのうちNTTがワーマンに関心を示して、ワーマンズ・パーティをNTTで開くことになり、そこで、この『理解の秘密』をNTT出版が刊行することになったのだ。ぼくはやむをえず監訳者にさせられた。ワーキング・スタッフには当時の編集工学研究所の主要メンバーが当たった。

その後、TEDが神戸で開かれることに決まると(電通が共催したがったのでそうなったのだが)、ぼくと佐藤恵子は大忙しになり、ついにワーマンの嵐が日本のクリエイティブ業界に吹きまくったのである。そこには高城剛(149夜)から中野良子までが入っていた。神戸に大震災がやってくる数カ月前のことだ。

ざっとそんな事情で本書はできあがったのだが、ぼくが監訳者でもあることもあって、これまで「千夜千冊」に紹介することを遠慮していた。それが先だってホンダのASIMO開発チームのリーダーたちと話をしているとき、ふと本書の話になり、ああ、この本こそいま読まれたほうがいいという気になった。

ワーマンは、仕事こそが表現であり芸術であり、生活であって技能であると考えている。かつ、どんな仕事の本質も「情報の転移」でできていると考えている。情報の転移によって何がおこるかといえば、そこで初めて「理解」のシャッフルがおこる。だからワーマンは、すべての仕事は「アンダースタンディング・ビジネス」となるべきだと口癖のように言っていた。

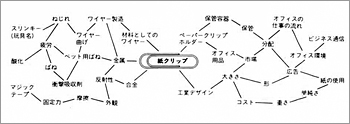

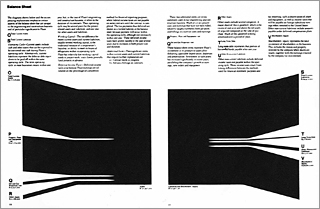

すでに『情報選択の時代』のころから強調していたことだが、ワーマンは情報は建築に似ていると考えていた。「情報建築」(Information Architecture)という概念をつくり、情報の分類の基本には100や500の区立てはいらないという仮説に到達していた。では、いくついるのか。情報の組織化に必要なのはたった5つで、それは「場所」(Location)、「アルファベット」(Alphabet)、「時間」(Time)、「分野」(Category)、「階層」(Hierarchy)だというのだ。略してLATCH(ラチ)という。

なぜワーマンが「情報建築」にとりくんだかというと、情報は不安定であるからだ。情報が不安定のままでいいのだろうか。IT時代、情報は建築物のように誰もが自在に活用できて、しかもクラッシュしないようになるべきではないか。そう考えたワーマンは、それゆえ情報の構造にも建築的な構成観を導入するべきだと見たわけだ。LATCHはそのための“構法”である。

この見方に共鳴したものは数多い。日本では早くに北海道大学の田中譲が知識研究にとりいれていたし、新しくは原研哉の『デザインのデザイン』(岩波書店)や水上慎士の『政治を変える情報戦略』(日本経済新聞社)にも応用されている。

しかし“構法”がわかっても、それだけでは情報デザイン力や情報編集力は身につかない。もっと“何か”が加わるべきだ。建築の部材の組み立てにあたる“何か”が必要だ。それが次の『理解の秘密』になったのである。

若いころからのいくつもの仕事を通して、ワーマンは、仕事をしている者たちが何かを習慣化(ルーチン化)していくと、当人たちの認識力が極端に落ちていくということをつぶさに観察してきたようだ。このビョーキは「習慣病」と名付けている。なぜ、そのようになってしまうのか。

気が付いたのは、習慣病にかかっているかれらにはインストラクションの能力がひどく低く、それとともに仕事人としての認識力や表現力が極端に落ちているということだった。それなら、インストラクション能力を上げることこそ新たな仕事力の回復になる。そこから“情報構法”の力も動き出す。そうすれば、それがその会社や仕事場の活力になる。それはきっとアンダースタンディング・ビジネスの底辺になる。そういう結論に達した。

もっとはっきりいえば、ワーマンはインストラクションができない者のアイディアにはろくなものがないとも結論付けたのだ。なぜならあとで説明するが、アイディアというのは、インストラクションの途中から生まれ、そのまま新たなインストラクションに向かっていくものであるからだ。アイディアとは新たな理解力をクリエートすることなのである。

それにしてもおもしろい男が登場してきたものだった。「自分の専門領域は好奇心である」と豪語して憚らないワーマンは、さまざまな才能の持ち主が大好きで、それを一堂に集めるために「TED」の主宰を思いついたところもあるのだが、(1984年にハリー・マークスと第1回TEDを始めた)それはさまざまな才能の持ち主に、専門的な内容を目の前でインストラクションさせたい、それを同時に見てみたい、みんなにも一緒に感じてもらいたいという動機によっていた。そして、それをすぐさま分野をまたいで交換させていくことこそ、新たなビジネスの芽になるとも確信していた。四生堂々を一人占めにしたいなどとはこれっぽっちも思っていないところが、ワーマンらしかった。

それではここらで、ワーマン・セオリーをセイゴオ流に要約しておこう。大前提になるのは、コミュニケーションの半分の本質はインストラクションにあり、インストラクションは理解を交換するためにあるという、このことだ。

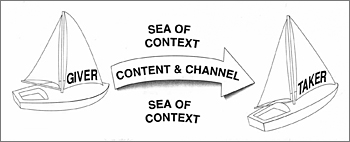

インストラクションの基本は次の5つ(5つだけ)で構成される。送り手(givers)、受け手(takers)、コンテンツ(content)、チャンネル(channel)、コンテクスト(context)だ。この5つがコミュニケーションやインストラクションにあるだろうことについてはとくに説明は不要だと思うが、それぞれをちゃんとパフォーマティブに身につけるには、やや高度な認識がいる。

まず、送り手と受け手は一人の人間のなかでは潜在的同時に成立している。だから、インストラクションがうまくなるには、自分のなかの送り手と受け手が重層的になる必要がある。自分で送り手と受け手を演じ分ける能力がいる。だだし、その自分の送り手と受け手は、互いに異質な関係になっている。それゆえ、自分の中に起居している該当知識をつねにノートの左側と右側とに書き分けていくような、そういう訓練が有効になる。

次にコンテンツだが、これを静止するコンテンツと見てはいけない。最近のコンテンツ重視時代ではよく勘違いされているのけれど、コンテンツは情報内容ということではない。情報のシンタックスから内容のセマンティクスを取り出して次のトポスのところへ、そのセマンティクスを巧みに移転することなのである。シャッフルし、編集し、リデザインすることなのだ。コンテンツを動かそうとしたときの、その動きを方を含めたものがコンテンツなのだ。じっとしているコンテンツはコンテンツではないのだ。

そのようにコンテンツを見ると、概略、コンテンツは3種類に分かれる。(A)過去のコンテンツ、(B)現在のコンテンツ、(C)未来のコンテンツ。その3種類を次々にインストラクションする。

(A)のコンテンツはおおむね過去にある。したがってそのコンテンツを動かすには過去に向けてのインストラクションが必要だ。わかりやすくいえば歴史編集だが、それだけではない。たとえば会社のリソースは過去の蓄積が多いだろうから、そのリソースの移動にはこの(A)的なインストラクションができなければいけない。そのため、ここにはきわめて総合編集的な「知識移動の構造」が準備される必要がある。それをつくりながら知識の移転をはかる。

この“過去理解”のことを勘定に入れているのはワーマン情報建築学のすぐれたところで、ふつうの情報整理術屋たちはインストラクションに「時間朔行」や「歴史」を持ち出せない。

(B)は現在の行為についてのコンテンツである。それをインストラクションする。現在の行為についてのインストラクションとは、自分や自分が属しているチームが何かを思考していたり試行しているときのインストラクションをさす。したがって、ここでは価値が決定していないことが多い。それゆえここにこそ、いわゆるアイディアの産出がおこる。先にのべたように、アイディアとはインストラクションの途中から生まれて新たな理解力をつくるためのものなのだ。ワーマンはアイディアが生まれ、それにあとからインストラクションがくっつくより、インストラクティブ・プロセスがアイディアを生んだ場合のほうが、ずっとその後のアイディア成長力がいいという結論にも到達している。だから(B)においては、まさにリアルタイムの自己編集と相互編集が起動するべきなのだ。

(C)は「次の行為」に属するコンテンツだ。その「次の行為」を促すためにインストラクションがある。

一般にはこれだけがインストラクションだと思われてきた。だからこのインストラクションはわかりやすくは「上司の指示」や「尋ねられた道を教える」といったことにあらわれるけれど、それだけではない。未来に属するインストラクションがすべてここにある。会社の方針をどう説明するか、経営者のヴィジョンをどう説明するか、社会の未来像をどう提示するか。これらは(C)のインストラクションなのである。

実はここには、自分が気がついていないインストラクションも含まれる。社会が暗黙のうちに、また偶然に与えているインストラクションも(C)なのだ。つまりこの(C)のインストラクションには、「社会の解読を促すインストラクション」がひそんでいるということになり、それを明日に向けて発信するのが仕事だとすれば、ここでは「他者の知恵」を取りこむことこそ、新たなインストラクションになりうるのである。

しかし、このインストラクションの“種”は、たいていの場合、戦争の予感や政治不信に出入りしていたり、書物の中にあったりテレビの中にあったり、ファッションや株価になったりしているので、また廃れた商店街や低迷する業界にあったりするので、そこにインストラクションがひそんでいるとはなかなか思えない。だから(C)のインストラクションを組み立てるのはきわめて高度にもなる。けれどもそこを組み立てるのが、最もラディカルで、最も未来的なインストラクション編集なのである。こうして、すべてのインストラクションの矢は世界の知恵と戦略に向かって放たれる。

次のチャンネルとは、該当メッセージを運ぶためにどんな乗り物(ビーグル)を選んだのかということである。ここまではジョーシキだ。しかし、それだけではない。そのためにどんな仕上げ方になるのかということまでが、ワーマンの言うチャンネルになる。径路だけがチャンネルなのではない。広くいえば、メディアとのかかわりとその表現モードまでがインストラクション・チャンネルなのだ。

これをぼくの編集工学の言葉でいえば、「乗り物と着物と持ち物を一緒に見る」ということになる。さらにいえば「ツールとロールとルール」を一緒にインストラクションできるようにするということになっていく。いまさら打ち明けるのもこそばゆいけれど、ぼくがこうした“三位一体”によって編集工学を説明するようになったのは、ワーマンとのディスカッションやワーマンの場にいたことが大きかった。ワーマンが気がつき、ぼくが編集する。そういう蜜月時代があったのだ。

さて、問題はコンテクストだ。ふつうは文脈一般のことがコンテクストだと思われているが、それは甘い。最近はとりわけ「コンテンツからコンテクストへ」などと喧伝されているので、コンテクストというとついついスクリプト的なものを想定してしまうだろうが、そうではないのである。

ワーマン=セイゴオ流のインストラクションにおけるコンテクストは、メッセージが交わされたり届けられたりする「場面」と「背景」をしっかり含んでいる。ここがキモなのだ。情報編集における「地」と「図」の地、あるいは発想編集におけるベースといっていい。それを含むことがコンテクストなのだ。

ワーマンはインストラクションというものは「けっこう複雑なシステムなんだ」と言っているのだが(そういうふうに見たほうがいいと言っているのだが)、まさに複雑だ。したがってコンテクストはインストラクション・システムのなかで最も大きな構成部分を占める。つまり、コンテクストがインストラクションできなければ、いくらチャンネルや受け手がいてもパーなのである。そのためには何をキモに銘ずるかというと、システムに「見方」と「見方の移動」を入れておくということになる。このことはすでにジェラルド・ワインバーグ(1230夜)が提起していたことだった。

が、きっとこの「見方の入ったシステム観」というのが難しいだろう。そこでワーマンはわかりやすく3つのレベルを想定した。

レベル1ではそのインストラクションを会議にするか、報告にするか、文書にするか、チラシにするか、CFを打つかを決めるのがコンテクスト選択である。ここではチャンネル≒コンテクストになる。この選択ができない者は、いつも同じインストラクションしかしていない。でも、まあ、ここまでは序の口だ。

レベル2ではその特定のインストラクションを広くしていくことを試みる。その広がりぶん、コンテクストも変わり、それによってプレゼンテーションの方法が変わる。この「広くしていく」が味噌で、これは中身を変えずに何かを変えることをいう。何を変えるかというと、中身に応じた編集デザインを変えるのだ。その根本は「言い換え能力」だ。そこにはさまざまな工夫と知恵がいる。これを存分に知ってもらうには、ただし、ここではムリだ。イシス編集学校に入ってもらうしかない(笑)。

レベル3はうんとダイナミックである。なぜならレベル3はそのコンテクストを経済社会や生活文化に向けて発信するときのインストラクションなので、ここにおいてはインストラクションそのものが戦略や思想そのものに匹敵する。

端的にいうのなら、レベル3では目の前の仕事の説明であっても、そこに社会や世界が入りこんでくる。逆からいえば、社会観や世界観を使ってインストラクションをする。シナリオ創造に近いといっていいだろう。

かつてワーマンはぼくに、「セイゴオは凄い。レベル3からレベル1へ、レベル1からレベル3に動く速度が抜群で、とくに途中に多様なレベル2を入れる才能に感心する」とおべんちゃらを言っていたが、それはともかく、レベル3ではレベル1とレベル2の相互作用をバネにしていくべきなのだ。いい本を読んだときも、たいていこの力を感じるものだ。

ところで、以上の5構成要素のいずれにも、必ずつきまとっている属性がある。使命(mission)・最終目的(destination)・手順(procedure)・時間(time)・予測(anticipation)・失敗(failure)だ。これらがともなっていることを付け加えておきたい。失敗というのは、どんなことにも失敗があるというのではなく、あらかじめインストラクションには失敗したときのことを入れておくべきだという意味である。

これで、おおざっぱなスコープが見えてきたと思う。なんとなく自分にあてはめながら感じただろうと思うけれど、インストラクションが苦手な者は、「仕事ができない私」ということなのである。

しかし一方、インストラクションなんて、本当の活動のためには必要がないと思っている連中が少なくないことも、困ったものなのだ。「営業力は体当たりだよ」、「成果は誠意によって生まれるんだ」、「なんだって話あえば解決するさ」、「デザインは言葉じゃないだよ」と言っている連中には、真の理解力も、情報編集能力も、つまりはインストラクションも、アンダースダンディング・ビジネスも生まれない。そこでワーマンは、次のような社員や上司にはよくよく気をつけなさいと忠告する。

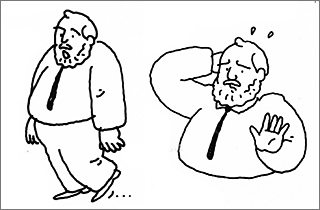

鈍感社員。自分を不器用だと言う社員。すぐに過剰対応する社員。インストラクションが必要なのにそれ以上のことばかり言いたがる社員。こき使われるのをいつも逃げる社員。資料ばかりあたる社員。こういうスタッフにはやめてもらうか、説明が必要のない仕事をしてもらいなさい。これがワーマンの処方箋だ。

上司にもいろいろ問題がある。一番問題なのは、説明している暇はないと言う上司と、社員の言うことをいつもニコニコ聞こうとする上司である。こういう上司はいつも同じ口調のインストラクションで日々を切り抜けている。次に、インストラクション・ミスを自分の責任だと言えない上司と、いつも自分の責任だよと言ってばかりいる上司。こういう上司はスタッフのインストラクションの能力にまったく学んでいない。したがって部下が育てられない。

ワーマンは、こういう社員や上司を一掃するには、オーダー(命令)にインストラクションを交ぜるようにするべきだと言う。次に、仕事の進行や評価基準に「言い換え能力」と「見せ方能力」を評価するしくみを導入すべきだと言う。これは、コンテクストはつねに編集デザインされるべきもので、それによってこそ仕事のイメージがマネージできるという意味だ。それには、オーダーやインストラクションがちゃんと動いているかどうかをいつも注意しなければいけないのだが、それを決定づけるのは、そのやりとり(コミュニケーション)のなかで伝える内容に、そのメッセージを成立させるべき「場所」や「背景」がくみこまれているかどうかにかかっているということなのである。ワーマンはこれを「大きな絵」(big picture)の必要性と言っている。

そこで、ぼくもひとこと加えておこう。こうしたインストラクション能力を磨くには、聞き方や尋ね方を変えてみるといいということだ。

ぼくの経験では、インストラクション能力や理解能力が低迷している場合、その90パーセントの原因は質問の仕方が悪いことにある。聞き方や尋ね方がめっぽうヘタなのだ。また、尋ねたことを相手がそれなりに答えているのに、その内容に集中ができてないことによる。ところが本人は自分で気づいていないながらもいつもそういう尋ね方をするので、自分ではいい回答がもらえていないと思いこむ。そのため、途中で腐ってしまう。自分の能力にも自信をなくす。そういうことが多い。

だからこういう場合は、自分で積極的に聞き方や尋ね方を大きく変えなければいけない。なんとしてでもその工夫をするべきなのだ。どうしても見当がつかないのなら、そのことをこそ、頼みとする上司や先輩に相談するといい。ぼくはこのことを湯川秀樹(828夜)から教えられた。

ワーマンはワーマンで、自分で次のことをチェックしなさいと勧めている。他人の前で気を散らすクセをやめなさい。ノートをとりすぎるのをやめなさい。気のない返事をするのをやめなさい。自分の喋り方に挑戦的なものがあることを注意しなさい、と。

仕事の指示に関する情報や知識には、たいてい2種類のものがまじっている。ひとつは「段階的構成要素の情報」で、もうひとつは「広がりを束ねる情報」である。これを、インストラクションの発信のときや受容のときに取り違えないようにする。

けれども、これらはたいていはネステッド(入れ子)になっている。そこで、ハイヤーインストラクションではこれを分離して、区分けできるようにする。異なるレイヤーに乗っている情報や知識と、フローをもって節目を次々に進んでいく情報や知識とを、分別するように自分を仕向けるわけだ。

ただし、ここで注意がいる。インストラクションには当人の喋り方や書き方が密接に反映しているから、その当人がフロー型の喋り方をしているクセの持ち主である場合は、ほとんどレイヤーの区別が相手に伝わらなくなっている。またその逆に、マッピングはうまいのに、仕事の流れや手順が相手にほとんど伝わっていないということもある。これらはどちらも、レイヤーとフローを分別できていないからなのだ。

悪いインストラクションのことを「ディストラクション」(破壊的インストラクション)という。その場やその仕事をオジャンにするような欠陥インストラクションだ。これはどう見ても、社内の“内部の敵”である。こういう欠陥インストラクションの原因はいろいろあるが、ワーマンによれば、その原因は次の10項目のどこかに必ずあてはまっているという。

①重要なことが欠落している、②場面と背景を説明していない、③関連情報がない、④引喩が適切でない、⑤適切な予告なしに慣例からはずれている、⑥実行させようとして途中に奨励の言葉をはさんでいる、⑦偽りをまぜている、⑧相手の能力を無視している、⑨ときどき脅している、⑩ほのめかしたり、笑いすぎている。

世の中では、ディストラクションがおこらないようにするために、すぐに自己変革プログラムや自己発見プログラムに走りがちである。とくに中堅企業に多い。これには、ワーマンは大反対だ。

問題は相互のコミュニケーションに関しているのであって、こういうときは、“自分探し”なんてことは放っておいて、むしろ相互に変換すべきエディティング・モデルが浮上するべきなのだ。つまりは「理解の秘密」に着目するべきなのだ。では、どうするか。

ここからはまたまたぼくからのヒントもまじるのだが、自分がいったんおぼえたことや感動したことを、その出来事や情報コンテキストの一部始終を思い出して、トレースしてみるのがいい。ここには必ず他者や状況が関与する。そこで、それごとトレースするわけだ。そうすると、これまでワーマンが指摘した条件がけっこう揃っていたからこそ、その出来事が思い出せるのだということがわかる。このトレースをしていれば、“自分さがし”なんて、そのうちケリがつく。このことは、白川静(987夜)に教わった。

もうひとつのヒントは、情報や知識を「地」と「図」の両方の関係で説明する訓練をすることである。ジャムはパンとともに、靴は足の話とともに、プラトン(799夜)はソクラテスに対する意識とともに話すのだ。

ついでに、さらにもうひとつ。どんな情報も知識もコンテキストをもつにはいくつもの選択肢ができるのは当然なのだが、この選択オプションをつねに用意しておくことが必要だ。しかし、これを説明するときにオプションを一挙に話そうとすると、わけがわからなくなる。そこで、話の流れにそってオプションが出てくる数をつねに3つくらいに限定していくことだ。たとえば説明がAまで進んだら、そこで3つの選択肢を提示し、またBまで進んだらそこで3つの選択肢をあげ、そしてCに行ったら2択で終わるというふうにするわけである。

まとめていえば、インストラクションにはABC3段階くらいがあって、そしてそのつど2~3のオプションを選択するように進めるということになる。

だいたいこんなところだが、これらをワーマン自身も次のようにまとめて、すぐれたインストラクションあるいはインストラクターの条件を9項目に提示した。情報編集術にもかなりあてはまる。

(1)インストラクションを包む大きな絵を示す。

(2)どんな分野の知識も、別の知識に応用できるようにパターンで示す。

(3)インストラクションによって信頼を広げてみる。

(4)適切な質問をして相手を喚起していく。

(5)アイディアを多様に表現してみる。

(6)その関心対象に熱意をもっていることを示す。

(7)誤りを想定し、失敗を先取りする。

(8)そこにリスクもあることをあらかじめ説明してみる。

(9)ときに方向転換をする勇気をもつ。

いずれも納得できる。いずれも重要だ。あえて加えるとすると、途中で障害物が出てくることを予想できる能力をもつことが、ぼくがさらに称えたい「編集インストラクション能力」でもある。

ところで、ぼくは本書の「監訳者あとがき」にワーマンの才能や人柄を紹介したうえで、今後の情報編集時代には「インストラクチャー」(インストラクション+ストラクチャー)が必要になるだろうと述べておいた。インストラクターではない。インストラクチャーだ。それがどういうものであるかは、あらかた見当がつくだろう。けれども、それが今日の日本社会では希薄になっている。会社はコンプライアンスによって、市場は賞味期限によって、社会はマスコミによってインストラクチャーを自己規定しすぎているからだ。今夜はあらためてそのことを感じた。