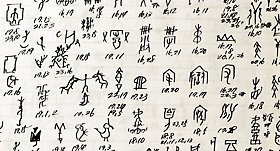

漢字の世界

平凡社東洋文庫 1976

若き日の白川さんは読書をして一生を送り切りたいと決断した人である。その読書も「猶ほ浅きを嫌ふ」という覚悟で臨んだ。そして、それを成し遂げた。

その白川さんについて、ナムジュン・パイク(白南準)は「日本の人は白川静を読まなくてはダメよ」とぼくに言っていた。当時、世界のビデオアートの先頭を切っていたパイクは、『遊』創刊号にいちはやくエールをおくってくれた人である。

そのころ日本のアーティストはおろか、知識人でも白川静を読んでいる者など、ほとんどいなかった。白川静をもちだして話に乗ってきてくれたのは、ぼくの周辺では武田泰淳・中野美代子・杉浦康平くらいだったろうか。いま、ぼくの手元には、その武田泰淳の赤坂書庫からせしめた『漢字』初版が残っている。赤鉛筆と青鉛筆の泰淳マーキングがついていて、懐かしい。

ナムジュン・パイクが白川静を読むべきだと言ったのが、さて、何年のことだったかは、はっきりしない。1976年に東洋文庫で『漢字の世界』1・2が刊行されたときのことだったのではないかと思うけれど、もしそうでないなら『遊』創刊直後のことで、『漢字』(岩波新書)と『金文の世界』(東洋文庫)がほぼ同時に刊行されたときだったろう。

だからこの前後に、白川静ブームはおきていてもよかったのだ。しかし、まったくそうはならなかった。いまでもよくおぼえているが、『遊』で白川さんへのインタヴュー取材と執筆をお願いしたときは、「編集者がくるのは何年ぶりかなあ」とぽつりと言っていた(下村寅太郎さんも沢田瑞穂さんも、同じことを言っていた)。

白川静は遅咲きだったといわれる。それがいまは、白川静なしで漢字文化を語ることなど考えられないものとなった。知の洞窟には遅咲きなんて、ないというべきなのである。その洞窟がいかに深く、その奥でいかに多様に分岐しているか、それだけが問われればいい。知は地脈と地層をこそつくられるべきなのだ。

それにしても『字統』が刊行されたときは熱いものが胸を走った。「ぼくの原稿はね、数万枚ほど、白鶴酒造にたまっているんだよ」と言っていた白川さんの言葉が、十数年ぶりに蘇ってきたからだ。

白川さんはかつて先輩の新村出に「辞書というものは間口が狭くて奥が深いものがいい」と言われ、それを心掛けてきた人だ。その新村出の『広辞苑』はその後に改編が加えられて、とっくに間口ばかりが広いものになっている。白川さんは「あれは、新村先生とちょうど逆の辞書になりましたね」と笑う。

自慢じゃないが、ぼくは父がもっていた第二版『広辞苑』を母に譲ってから、その後は一度も引いたことがない。

そんなことはともかく、白川静の「字書」(白川さんはこのようによぶ)の出現は、なんといっても平凡社の英断のおかげだった。『字統』どころか、続いて『字訓』『字通』と連打して、さらに『白川静著作集』(平凡社)の刊行にまで踏み切った。あっぱれというしかない。きっと経営事情は大変だろうに、版元魂とでもいうものを感じる。これについては岩波よりも、断然に平凡社に軍配を上げたい。

というわけで、ぼくがひそかに耽読していた白川静の漢字論はいまでは多くの日本人の共有財となっている(その、はずだ)。それをいまさら解説するのも野暮だろう。そこで今夜は、ちょっと別の角度から白川世界を案内することにする。

ちなみに、ごく最近になって、白川さんは石牟礼道子全集(第985夜)の推薦の言葉として「その詩魂は潮騒のようだ」を書いた。平成の露伴連環は、白川静まで届いて動き出していたのである。

文章にはさまざまなスタイルやテイストがある。どの味がいいというものはない。果実や魚貝類の味と同じだ。

白川さんの文章はまことに濃密で、一語一節がふつうの文章の数行あるいは数十行にあたる。一頁を読めばときに一冊の濃縮を髣髴とさせる。これは漢字の研究者なのだから当たり前だろうと見えるかもしれないが、そんなことはない。漢字研究者たちの文章はいくらも読んできたが、白川さんのような文章は皆無であって、独自に白川スタイルをつくりあげた。このスタイルがどこに起因するかといえば、漢字の分類学に起因するのではなく、白川さんの思想に出所する。

その稠密広辺な思想を圧縮するのは容易ではないが、とりあえず骨太の特色だけ5つをまとめると、ざっとこういうことだろう。

第1には、神の杖が文字以前の動向を祓って、これを漢字にするにあたっては一線一画の組み立てに意味の巫祝を装わせたと見ている。これがすばらしい。漢字はその一字ずつ、一画ずつが神の依代づくりのプロセスであって、憑坐(よりまし)なのだ。

神巫季成のプロセスのすべてが漢字のそこかしこにあらわれているということは、漢字文化の発生はつねに一文字に発端し、一文字に回帰できるはずだということになる。少なくとも甲骨文や金文に原型をもつものは――。

たとえば「文」の一字は人間が創造した秩序や価値そのものをあらわしている。しかもそのルーツは×印を肌に刻み入れる文身(入墨)にあって、加入と聖化の儀礼になっていた。

文身は東アジア全域の沿海部にみられる習俗である。しかし、白川さんは古代中国がその「文」を人文の極致にまで高めて、ついに理念にまでしたことを追う。それが孔子の「斯文」であって、そこから「文明」の総体さえ派生したと見た。やがて「産」「顔」「彦」などの文字がつくられ、「文」が意識内面の高徳をもあらわすようになると、いずれは真の教養を示すようになった。「文化」とは、それをいう。こんな文化論を、白川静以外の誰が提案できただろうか。

第2に、文字はつねに融即をくりかえしていて、そのたびにこれを使う者たちの観念を形象していたと見る思想がある。漢字に担い手を想定したことだ。

たとえば、農民は農耕を開始するときにその神庫をひらいてこれを成員に分かつのだが、その使用に先立って虫除けをする。そのとき鼓声を用い、その振動が邪気を払う。それが「嘉」であって、この礼を発端に多様な農耕儀礼が組み立てられていく。

このように、白川さんは文字と職能と祭祀を貫いて見た。それは、あたかも漢字そのものを土に刺し、漢字そのものを手にして空中で振り、漢字を紙に折って精霊たちに食わせているようなものだ。ときには漢字を武器にして人を殺害することもある。

まさにそのように、漢字を担い手の動作に連動させたのだ。こんな漢字学者はまったくいなかった。

第3には、白川さんの漢字論は、言霊と聖地をしっかり繋いで、これを切り離さないという思想をもっている。

文字はトポグラフィックであって、万古の風景の記憶ともいうべきものであり、しかもそこにはつねに唸るような声がともなっている。

たとえば「音」は、いくたびも人を襲う自然の災異に抗してあらわれる神威の来訪をあらわす文字であるのだが、その音の出現する原風景をどこかに引きずっている。だから、この音が意味をもつときは「言」となり、その言を聞きとるものがいれば、それが「聖」なのである。そして、こうした来訪の気配を読むことが「望」だった。

第4に、白川さんは古代中国と古代日本をつねに同時に見据えてきた。これは内藤湖南・狩野直喜・石田幹之助といった先賢にはごく当然のことであったけれど、のちに廃れてしまった視野である。

廃れたには理由がある。よほど漢籍に通暁していなければならないのと、そのうえで日本の古典を愛していなければならない。これで次々にギブアップしていった。あとは中国文芸派と日本古典研究に四分五裂に散っていった。こんなことはギリシア語やラテン語を知らないでフランス思想の表皮にかぶれるようなもので、日本はかつての「東洋学によって日本を知る」という方法を失ったのである。

けれども、白川さんはごく初期に『詩経』と『万葉集』を同時に読み通すという読書計画をたててこのかた、この両眼視野の深化を研鑽し、今日にいたるまでその探求を続行させた。

これが稀有なのだ。なぜそのような読書計画をたてたかはあとで紹介するが、おかげで、ぼくなどは古代日本文化の微妙な本質を白川さんの古代中国文化論を精読することによって学ぶという恩恵にあずかった。

とくに講談社学術文庫のために書きおろした『中国古代の文化』と『中国古代の民俗』の一対はものすごい。ぼくが何度となく読み耽った2冊で(若い仲間にあげたのを含めておそらく6組ほど入手した)、この2冊こそは東アジアに沈潜発露する観念技術の精髄をくまなく叙述構成しえているのではないかと思われた。

それどころか、これは中国文化論であって、それ以上に日本文化論なのだ。そのことに気づいているのはぼくばかりではないだろうが、ぼくの日本論が白川静の中国文化論にその骨法の肝腎を借りていることを知っている人は、少ないだろうとおもう。

第5に、白川さんは社会における豊饒と衰微を分けず、攻進と守勢を重ね、法律と芸能を分断しない。また、文字と身体を区別せず、脅威と安寧を別々に語らない。つまり文字文化や言語文化における生成と変節と死滅をつねにひとつながりに見る。

これは「正なるもの」と「負なるもの」を連続として見るという見方である。あるいは正と負の作用を鍵と鍵穴の関係として見る。この見方があの強靭で雄弁な思想を支えたのだった。たとえば、次のように――。

中国文化をおこしたのは六身の洪水神である。禹、台駘、女窩、共工、蚩尤、そして混淆神を数える。

それぞれ、龍門山の水勢を制御し(禹)、汾水の太原を治め(台駘)、折れた大地の柱を補って冀州の溢流を防ぎ(女窩)、長江南方の古族陸終氏の祖となって人面朱髪戴角の異形としてふるまい(共工)、内蒙古に黄帝と戦って雲霧をおこして(蚩尤)、神話伝説にのこった。

洪水は古代社会の魔物である。暗幽の神である。それゆえ水禍のたびに多様な神が出没し、消長してきた。しかしそのなかで、ごくわずかの洪水神だけが王となった。あとは水没したか、殺された。

そして残った王のもとに、法と文字と芸能が制度化されたのだ。しかしこの王にも「負」があった。

たとえば禹であるが、この洪水神は彩陶土器をつくっていた龍門地域において、多くの治水を試みた者と争って、ついに中国最初の王朝の夏を築いた。

しかし、その姿は「偏枯」であって、跛行の者だった。ぼくも『フラジャイル』にそのことを書いたけれど、足や脚力に欠陥をもつ者はアキレス腱の語源となったアキレウスのごとくに、古代英雄には少なくない。それは「負」をもって「正」をおこしたからである。

禹はそうした東西の古代伝説の最初にある者で、みずから白面魚身をもって洪水の渦中からあらわれた。これは魚文こそが彩陶の霊力であったからである。こうして禹の伝承は、その後の人々に「禹歩」というコズミック・ステップをさえのこす。

この一連の解釈には、洪水難禍の象徴が魚文となり、その姿をもつ者が偏枯を厭わずその災難を救い、その行為が集約されて古代中国舞踏の芸能を生んでいったというような、切れ目のない転換が読みこまれている。白川さんはこの一連の解釈のあとに、さらに墨子(第817夜)の考え方を述べて、そこに禹にひそむ「負」のプロフィールが結実しているとも見た。

けれども、こんなふうに中国古代の神話と芸能を組み立てて語れた人はいなかったのだ。

それでは、白川さんはどのようにしてこうした世界観をもつにいたり、どのように漢字文化の解明に携わっていったのか。

あまり知られていないかもしれないが、少々、白川さんの“出遊の足跡”を追っておきたい。

白川さんは明治最後の人である。明治43年に、福井市の貧しい商家に生まれ育った。

ここは橋本左内と橘曙覧(あけみ)の産土(うぶすな)である。白川さんも左内と曙覧に憧れ、近くの古道具屋の主人に逸話を聞き、そこから漢籍や古典の香りにふれるようになった。

大正12年に尋常小学校を出て、その秋に大阪の姉のところに寄ると、政治家の広瀬徳蔵のところに住みこんだ。それが白川さんの生涯の方向を決定した。

広瀬徳蔵が大きかったようだ。清瀬一郎と同じ選挙区から帝国議会に打って出たのだが、その読書量が多かった。『国訳漢文大成』80巻をはじめ、漢籍を多く読んでいた。若槻礼次郎から漢詩が届けられることも少なくなかったという。露伴や熊楠もそろっていた。

白川さんはここで演説会場の弁士の組み立ての手配などに走りまわりながら、修行する。とくに広瀬が賀状や手紙に書きこむ漢詩などが、相手に理解できないときにその説明をする役をおおせつかったのが勉強のきっかけになって、つねに蔵書を調べておくようになった。

たんに読んでおくだけではない。平仄を調べ、いちいち書写をした。書物など子供時代から一冊も買えなかった白川少年としては、書き写すことこそが蔵書だったのである(その後も、重要な箇所は必ず書き写してきたのが白川漢字学と白川文化論の礎石になっている)。

昭和2年、白川さんは決断をする。一生、読書をしつづけるという決断だ。最初の読書目標は『詩経』と『万葉集』を読み尽くすということにおいた。

読書で一生をすごすには、中学の教師になるのがいい。そう思った白川さんは、その資格を得るために夜間商業の京阪商業(のちの守口高校・現芦間高校)に通う。もうひとつ、白川さんが決意したことがあった。「東洋をひたすら憶う」ということだ。当時は岡倉天心の『東洋の理想』、前田利鎌の『宗教的人間』、久松真一の『東洋的無』に惹かれたという。

しかしながら、ぼくもこれらの書物には限界を感じるのだが、白川さんも、この3冊を凌駕したいと考えた。さらに中国-日本に共鳴するところだけを東洋とみないしたいという、やむにやまれぬ展望と希望をもった。むしろ東洋を、陶淵明の「迹(あと)を風雲に寄せ、茲(こ)の慍気を棄つ」や漱石の『草枕』の調律のように表現してみたい、そのために中国と日本の古典を読解したい、そう思うようになっていく。まさにグレン・グールドなのだ。

ついで教員免許を得るために、昭和8年に立命館の夜間に入った。2年後に水上勉も籍をおいた学校である。

昼間は広瀬徳蔵紹介の白畠正雄の事務所で仕事をし、夜に立命館に通い、手はじめに改造社が刊行したばかりの『短歌講座』全12巻を読破した。白川さんの奥にあるのは、漢籍と日本の古典と、そして、こうした短歌評釈の解釈力なのだ。このときは小泉苳三の大伴家持論に傾倒した。

やがて立命館の大学のほうに進むと、寺町の彙文堂にある漢籍に埋没していく。彙文堂は古書店の多い寺町通りでも、ひときわ異彩を放っている。そこに通いたくなった白川さんの気分がわかるような書肆なのだ。

そのころは、王念孫の『経義述聞』や段玉裁の『説文解字注』を書き写し、呉大澂の『字説』を読み耽った。

立命館が法文学部を開設すると、中学教師を兼任しながらその漢文学科を卒業、昭和18年に予科教授になった。林屋辰三郎や奈良本辰也が少壮の研究者として活躍を始めた時期である。しかし白川さんは大学での活動ではなく、白鶴美術館の中村純一さんが用意した大阪の研究会で話すことを好んだ。

これは古拓本の収集家の岡村蓉二郎の呼びかけに応じたもので、いつも十数人の同好の士が集まった。「樸社」と名付けられた。白川さんもこれに応えて集中講義をしつづけて、ほぼ四半世紀にわたった。

この白鶴講義録こそ、のちに『白鶴美術館誌』となり、白川さんの膨大な草稿となったものである。

ぼくも大阪では「上方伝法塾」で喋ってその後の成果に期待しながらも、それがいまのところは“欠番”になっているという苦い経験をしたけれど、民間に降りて話しつづけて、それをのちのち生かすというのはそうとうに大変なことなのである。誰もがしているように大学の

“しくみ” に乗って論文を書いているほうがよほど楽なのだ。しかし、白川さんはそうはしなかった。

他方、立命館でも「説林」という機関誌を刊行するようになり、白川さんはここにも発表の場を求めた。昭和29年、教授になった。

けれども学術論文としては、アカデミックな場に発表するのがますます困難であることを知らされた。白川さんの論文は甲骨文字や金文を扱うため、そんな活字も組版も受け入れられなかったからだ。

やむなく甲骨学会が結成され、謄写版(ガリ版)による機関誌をつくり、すでに準備してきた2万片におよぶ卜辞を駆使した論文を、その謄写版に写しこんでいった。原紙を切るのは白川さんだった。そのガリ版から白川学は生まれていったのだ。

その白川さんの熱意に果敢に応じた人もいた。樸社にかかわる灘の酒造家の小野楠雄さんである。樸社でも最初は白川講義を謄写版にしていたのだが、なんとしても活字にしようということになって、小野さんはこれに尽力した。文化とはこういう人の周辺に立ち上がる。

白川さんの漢字論が一般の目にふれるのは、冒頭に紹介した岩波新書『漢字』からである。しかし、新書であるため該当文字を卜辞で示すことが制限された。

これを思う存分に展開したのが、『甲骨文の世界』『金文の世界』につづく本書、『漢字の世界』であった。

新書の『漢字』に対しては、藤堂明保氏から非難が出た。無名の者を岩波新書に起用するとは何事かという非難だったようだ。よくある話だ。かつては、ぼくにもそういうことがよくおこっていた。一介の編集者になぜ著書を書かせる必要があるのかという邪魔である。

藤堂氏に対しては、ただちに白川さんは反論した。いま、その文章は『文字逍遥』(平凡社)に収録されている。胸のすく文章だ。この『文字逍遥』には、かつてぼくと高橋秀元が『遊』に連載してもらった「遊字論」と「道字論」も収録されている。

白川さんはいま90歳をこえた。その来し方を辿ってみると、そこには「東洋の神髄を文字で解明する」という一途があったばかりだと思われる。

では、そこまで一途に探求した白川さんが文字文化についてどんな結論をもっているかというと、文字は社会のコミュニケーションのために進化などしないという恐るべき結論なのである。

もし文字が社会の交信や理解の複雑化とともに進化するのなら、文字には多くの社会性が反映されてきたはずだ。けれどもエジプト古代文字も中国古代文字も、まったくそのような反映を見せなかった。見せなかったばかりか、文字は社会のごく一部の“聖所”か“王所”のようなところで考案されたのである。

これを白川さんは、神聖をあきらかにしようとした王のもと、文字は一挙に発生したというふうに説明する。

そこで、次のような問題がわれわれの前にあらためて投げ出されることになる。

それは、日本にはなぜ文字が生まれなかったのかということだ。この問題を解いた者はまだ誰もいなかった。しかし、一人、白川さんだけが解答を出したのだ。また、白川さんが解答を出したということも、おそらくほとんどの人は知るまいと思われる。ぼくが想像するには、宮城谷昌光さん(第391夜)くらいが気がついたのではないかとおもう。

白川さんの解答は、日本には「神聖をあきらかにしようとした王」がいなかったというものだ。統一王も、統一をめざした王もいなかったのである。まして、神聖者との応答を解読し、それを表記したいとも思わなかったのだ。

この解答を聞いて愕然とする者がいるなら、まだ日本は脈がある。しかし、これまで白川学を読んできた人々にさえ、このことは話題になっていなかった。すでに白川ブームすら漂白されつつあるのかとおもうと、そのことのほうに、愕然とする。