父の先見

岩波文庫 1927・1991

【香】いよいよ露伴ですね。待ってました。第247夜では露伴の面影だけでしたから、ついに本物登場。

【玄】うん、やっとね。千夜が終わらないうちに、お出ましいただいておかないとね(笑)。

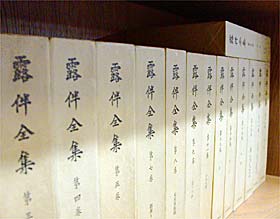

【香】松岡さんが青年時代に買った個人全集が、天心全集・湖南全集・熊楠全集、そして露伴全集ですよね。

【玄】それと折口信夫と寺田寅彦と三枝博音かな。

【香】今夜はいろいろの露伴を、ぜひともかいつまんでください。私は露伴が国事よりも家事を大きく見ているところが好きなんです。

【玄】その247夜に紹介した『蝸牛庵訪問記』は、のちに岩波の社長になった小林勇さんが書いたものだけれど、なかなか滋味溢れるというのか、露伴の滋味が洩れるというのか(笑)、そういうものがあったね。だいたい小林勇という人は中谷宇吉郎と絵画二人展をやったり、料理にうるさかったり、玩物喪志というけれど、そういう人だったんだろうね。文章もヘタクソ。

【香】出版人としては、ちょっと変わってますよね。

【玄】だからこそ露伴のような変人を書けた(笑)。だって露伴の昭和時代を20年間にわたって綴ったんだから。50代以降の露伴なんて、とても尋常じゃつきあえない。それは幸田文(第44夜)さんのものを読めば、すぐわかる。

【香】やっぱり変人? 家事にも異常にきびしかったんですよね。松岡さんは、晩年の露伴はカラスミとかタタミイワシみたいだと書いてましたね。

【玄】はっはは、コゴミの醤油漬とか白味噌のヌタあえとかね(笑)。ま、あんな家に育って、あんなに教養があれば、そうなりますよ。湯島の聖堂に通いづめだものね。

【香】あんな家というと? 奥様が冷たいとか、文さんが娘にいるとか。

【玄】その前から変(笑)。お父さんが幕臣でしょう。表お坊主だった。表お坊主というのは、式部職だね。そこに8人が生まれて、みんな変だった。上のお兄さんが海軍大尉の探検家で千島を調査していたし、弟は日本史狂いの東京商科大学教授(いまの一橋)、妹は有名な幸田延(のぶ)で、日本の最初のピアニストだよね。たしかケーベル先生に習っている。その下の妹の幸はヴァイオリニスト。みんな、当時でいえばハイカラの先頭を走っている。幸田一家のあとからハイカラがくっついてきたという感じだよね。

【香】そうか、ハイカラのほうだったんですね。

【玄】露伴だって、逓信省の電信修技士の学校だからね。ニッカウィスキーで有名な北海道余市に電信技師として赴任している。露伴の電気感覚は誰もふれないけれど、実は賢治を大きく先行しています。でも、露伴は少年のころから漢籍が大好きで、ほとんど毎晩にわたって埋没しているようなものだったから、その漢文ベースが厚い。あれほどに漢籍に通じていたのは、富岡鉄斎と幸田露伴くらいなものでしょう。その二人とも、目がおかしかったことに、ぼくは注目してるんだけどね。

【香】目ですか。

【玄】鉄斎は例のごときの斜視だし、露伴は5歳のころに片眼を悪くしているからね。隻眼の仙人のようなもの。こういった目の疾患や特徴は大事ですよ。ラフカディオ・ハーンだってそうでしょう。半分が見えていない。杉浦康平がひどい乱視であることは、杉浦さんの発想の原点になっているしね。だってお月さんが7つも9つも見えるんだものね。そうすると、かえって精緻なデザインになる。五体健康なんてろくなもんじゃない(笑)。露伴もどこかで、「瞑目枯座、心ひそかに瞽者を分とす」と書いていますね。

【香】露伴って慶応3年の生まれで、子規や漱石と同じ歳ですよね。明治大正昭和をそのまま時代順に見ていたことになりますね。

【玄】紅葉、熊楠、宮武外骨、斎藤緑雨とも同じだね。それから伊東忠太やフランク・ロイド・ライトとも同い歳。凄い時代だよ。坪内裕三さんに『慶応三年生まれ 七人の旋毛曲り』(マガジンハウス)という坪内流のおもしろい交差録がありますね。

【香】やっぱり関係ありますか。

【玄】そりゃ、あるよ。唐木順三さん(第85夜)がおもしろいことを言っていて、明治20年代生まれまでの日本人は本気の教養があったけれど、それ以降の世代はむりやり修養を必要としたというんだね。つまり、おベンキョーしないと何もわからなくなった。浄瑠璃も常磐津も女(むすめ)義太夫も、ロダンもセザンヌも進化論も。

【香】それって致命的なことですか。

【玄】文化が水や風で見えているのと、外まわりでベンキョーするのでは、だいぶん違う。漱石が漢詩を書けたのは、そういう水がまだ近所にも流れていたからです。

【香】だって、私たちから見ると、松岡さんも日本文化が水や肌でわかっている感じがするのに。

【玄】まったく比較になりません(笑)。それにしても、いまどき露伴を読んでいる人は少ないだろうね。孤絶無援かもしれない。どういうふうに薦めようかなあ。

【香】私は松岡さんに、露伴を読まなくて何が日本文学だと言われて読んだんですけれど、最初は読めなかった。

【玄】何、読んだんだっけ?

【香】『五重塔』。

【玄】えっ、あれが読めなかった?

【香】漢文的というのか、漢語的というのか。どういう読み方で納得していいかも、どういうスピードをつけるのかも、わからなかったですね。やっぱり水が読めなかった。

【玄】文章がねえ。

【香】文章も文体も。それがわからないと、なぜああいうことを書くかということも見えてこないんですね。それで2年くらいおいておいたら、今度は松岡さんが『天うつ浪』がいいよと言われたから、読んでみたところ、今度はすうっと入っていけた。

【玄】ふーん、そうか。ぼくは高校時代に『五重塔』を読んだけど、まったく抵抗がなかったねえ。何でだろう?

【香】だから、私たちと松岡さんとでも、時代はかなり違うんですよ。それに松岡さんの京都の家だって、花鳥風月や有職故実があったわけですから。

【玄】それって歳の話だよ(笑)。露伴は時代が前に進むことに関心がなかったし、当初のものは当初に屹立しているべきだと考えていたんだろうね。『五重塔』を映画にしたいと言われたとき、何度も断って、粋(すい)なこと言ってるんだね。あれは着物に仕立てたんだから、法被や襦袢にしてもらっちゃ困るというんだ。こういうことはナマ半可じゃ言えないね。

【香】ところが、われわれは『五重塔』の「のっそり十兵衛」は法被や半纏を着た職人に見えますよね。

【玄】そう、そこなんだね。露伴が凄いところと、最近の読者にわかりにくいのは。

【香】なぜ、露伴はあんなに職人世界を描いたんですか。

【玄】淡島寒月に薦められて西鶴を読んだのが、それまでの漢文世界と交じったんだろうね。それで、職人気質というより、筆や鑿(のみ)や歌が向かうところを書いたわけだ。そういうものが向かう境涯だね。その行方。

【香】西鶴と出会って何かがおこった。『好色五人女』の筆写までしていますよね。

【玄】おおざっぱにいうと、露伴には3回ほどにわたる変換と転位というか、重心をぐぐっとずらしたところが、あるんだね。その一つが西鶴との出会いですよ。これで何がおこったかというと、和漢の境界がなくなった。文体も完璧な和漢混淆体。それがしだいに磨きがかかっていくと、露伴も書くのがおもしろくてしょうがなかったんだろうね。それは『五重塔』より、西行について書いた『二日物語』に絶頂していますよ。それがまだ31歳くらいだからね。

【香】やっぱり文体を磨いたんですか。

【玄】磨いたなんてもんじゃないね。文章全部、一言一句が磨き粉みたいなもの(笑)。露伴はずっと「文章」と「言語」はちがうと見ていた人なんです。

【香】文章と言語?

【玄】露伴のいう言語というのは、生来の国語を愛しきって使えるかどうかということだね。母国語感覚。むろん、これは大切だ。でも、それで文章が書けるかというと、そうじゃない。まず「章」が見えてきて、それから「文」が前後に動いていかなくちゃいけない。

【香】前後に動く?

【玄】いわば骨法用筆。骨法が「章」、用筆が「文」。アヤの一族が動くということだよ。

【香】はあ?

【玄】漢文が骨法ならば、アヤは西鶴の和文性。それに露伴は気がついたんだろうねえ。

【香】どうして西鶴ですか。そのほかの、たとえば、えーと、近松とかじゃなくて?

【玄】うん。明治の人にとっての近松は舞台の上での語りだからね。近松を文章として読むようになったのは、戦後になってからじゃないのかな。西鶴は最初から読むしかないからね。まさに文章。

【香】そうすると、二つ目は?

【玄】『天うつ浪』を第一部で中絶して、そのまま小説をぷいっと捨てたことでしょう。グレン・グールドがピアノの演奏会を捨てたようにね。これはそうとうのことです。業界が認めた形式の温床を捨てるんだから。未練を切ったわけです。ぼくはこういうところが好きなんだね。業界が認めたものばかりやっていて、何がおもしろいんだろうね。

【香】松岡さんがいつも様式の誕生に賭けるほうが好きなのは、露伴からですか。

【玄】いや、世阿弥だって、武野紹鴎だって、近松だって、そうだからね。でも実際には、ぼくがそういうことを感じ始めたのは、『遊学』(中公文庫)を読んでもらうとわかるけど、最初は科学だね。科学って、実は様式破りであって、新たな、見たこともない様式の発生に立ち会おうとするかどうかということなんですよ。ということで、ぼくのばあいは科学から学んだ。

【香】ちょっと露伴の話から離れますが、たとえば、どういう科学者ですか。

【玄】ぼくが最初にびっくりして憧れたのは、ロバチェフスキーとガウスです。非ユークリッド幾何学ね。だってあれは平行線の公理公準を破っちゃうんだからね。だから、ぼくの公の文章デビューは高校生向けに書いた『十七歳のための幾何学』ですよ。

【香】それ、読んでみたい。

【玄】みっともないから、読まなくていい(笑)。

【香】では話を戻して、それで、そういう様式からの脱出が露伴にもあったということですか。

【玄】露伴だけじゃなくて、あの時期の人はそれをつねに考えただろうね。子規が俳句を始めるのは、25歳のときに露伴の『風流仏』に心酔して『月の都』という小説を書いて露伴に見せにいってからだよね。そのとき露伴の批評を聞いて、俳句に転身した。子規も小説への未練を切った。鴎外が歴史小説に転じたのも乃木大将の自決の直後ですからね。

【香】あの、第758夜の『阿部一族』は衝撃的でした。私の友達はあれで鴎外を読みはじめたと言っていた。

【玄】露伴も小説を捨てて、ぶらりと史伝的なるもののほうに行くんです。史伝って、ふつうは文学じゃないよね。稗史だからね。でも、露伴は平気の平坐で、じっくりと史伝や随筆を徘徊する。今夜とりあげた『連環記』は露伴の最後の作品だけれど、史伝随筆のようなものですよ。ところが、これが誰も真似できないものになっている。無比無類。これだよね、現代に欠けているのは。

【香】自分で様式をつくるということですか。

【玄】それが30年後とか、100年後にじわっとみんなに伝わっていくとかね。でも、どんなことも10年くらい集中すると、次の舞台様式の姿が見えてくるんだよ。モダリティがね。ところがみんな、その集中が3年も続かない。

【香】10年くらいやっている人で芽が出ないという人も多いんですけど‥‥(笑)。

【玄】それは、やったりやらなかったりしてるだけだよ。手を抜いている。完全に何かを捨てて3年はやらなくちゃ。そうしないと、ただのちゃらんぽらん。

【香】それで、露伴における3つ目の変換というか、転位というのは何ですか。

【玄】これはあきらかに『芭蕉七部集』の評釈にとりくんだということだろうね。大正9年の53歳のころからですが、それから80歳で亡くなるまで、ひたすらずっと七部集の評釈をしつづけた。

【香】まるで家事のように。

【玄】好きだねぇ、家事が(笑)。

【香】いえ、露伴の家事が・・・・。

【玄】ひょっとしたら、この仕事が露伴が歴史に残した最大の贈り物だったかもしれないね。けれども、そんなこと、文学史じゃまったく教えない。だから世間なんてろくなものじゃないですよ。まして人の評価は同時代では見抜けない。安東次男さんが七部集にあんなに傾注したのも、露伴のせいだろうね。

【香】そういうことをすればするほど、だんだん露伴という人物が巨大に見えてきますね。

【玄】斎藤茂吉だったかな、露伴は「国宝的な存在」だと言ってるよね。けれども、巨大というんじゃなくて、細部において無辺なんですね。そこが凄いんです。

【香】それは私も、すこしだけですが、文章でも感じられるようになりました。

【玄】おっ、そりゃ脈がある(笑)。最近、調子いいようだね。

【香】「千夜千冊」繙読会のおかげ。

【玄】仲間褒めしていて、どうする(笑)

【香】はあ。でも、実際にそのおかげなんです。

【玄】まあ、いいや。それはありがとう。ところで高木卓っていう人は知っている?

【香】いえ、知りませんが。

【玄】この人は東大でドイツ文学を教えていたんだけど、小説も書いて、すぐに『歌と門の盾』で芥川賞になるんだけど、きっぱり辞退した人でね、その後は露伴にどっぷり浸かっていったんだね。しかも露伴の俳諧に注目した。

【香】へえ、そういう人がいるんですか。

【玄】実は幸田幸がお母さんなんだ。例のヴァイオリニストになった露伴の末妹。その高木卓に『露伴の俳話』(講談者学術文庫)というのがあって、これがなかなかおもしろい。ぼくはこれを読んで、またまた芭蕉七部集を評釈するということの凄みが見えてきた。

【香】どういうものでしょう。

【玄】これは、露伴が実際に俳句を指導している場面を記録したもので、露伴のべらんめえも活かされていて、ともかくなんとも、たまらない。この、たまらないというように書けるというのが、たまらないんだね(笑)。

【香】あのー、それじゃわからないんですが。

【玄】露伴は俳句の話をしてるんだけど、それが根本的な文章論にもなっているんだね。たとえば、「調子」ってのがわからねえと何もわからないとか、「庶幾すべからざる言葉」は使っちゃいけねえとか、類想を知って着想を問い直せとか、そういうことを連発している。

【香】調子ですか。

【玄】「ききどころ」とも言っている。どこで「調子」や「ききどころ」が出てくるかというと、「異なったもののハーモニー」から出てくる。異質なるものとの適合です。異質なものが混じるから結晶があるんでしょう。そんなこと当然なんだけれど、みんな忘れている。ハーモニーは純粋なものから出てくると思っている。そんなバカなことはないよ。そういうことをその場で詠まれた句を添削しながら、次々に説明しているんだね。それがおもしろい。

【香】たとえば?

【玄】そうだね、たとえば、誰かが「爆音はかなたに消えぬ春霞」と詠んだらしい。このころは昭和16年で、もう戦争が始まっていたからね。で、露伴はこれはいかにもひどいと言って(笑)、だいたい「かなたに消える」じゃ飛行機がまだるっこくてかなわねえ(笑)。それで、あっというまに、「飛行機のあと一天のかすみかな」と推敲した。これで一気に速力が出るというんだね。

【香】すてきですね。読んでみたい。

【玄】ああ、あなたは角川春樹と句会をやっていたんだから、きっと参考になるよ。

【香】なんとなく「細部における無辺」という感じが伝わってきますね。

【玄】「細部における」じゃなくて、「細部においての」だね。そう言わないと動かない。

【香】露伴は俳諧によって「遊」をしているんですね。

【玄】「遊」にしか本質も本来もなく、「遊」になっていれば、そこには異質も入るということでしょうね。竹根が竹頭をつくるということですよ。あのね、『竹頭』という、いい文集もあるんです。

【香】老荘思想みたいですね。

【玄】そりゃ、そうだよ。鉄斎も天心も露伴もタオイストだよ。いずれも「和をもってタオとなす」。

【香】ところで、そういう露伴のなかで、今夜は『連環記』を選んだのはどうしてですか。

【玄】いや、露伴なら何でもよかったんだけれど、みんなが入手しやすい単行本がほとんど出回っていないんだね。これは驚いた。これは日本の失敗。日本は敗戦で失敗したんじゃなくて、敗戦後にみんなで露伴を読まなくなったから、失敗したんです。だって露伴の本がないんだもの。これじゃ、誰も露伴を読まなくなるよ。それで岩波文庫にしたということと、それから、これが露伴の最後の作品だということかな。それとぼくもいま、「連塾」をやっているしね。露伴は最後の最後で「連」を謳ったんですね。

【香】私、『連環記』が好きなんです。

【玄】あっ、そう。最後の作品が慶滋保胤(かものやすたね)の二十五三昧会の周辺を書いたものになったというのが、まずいい気分だよね。あれはカモの一族の奥の話だね。いま陰陽師がはやっているけれど、それより、やっぱりこれを読まなくちゃ。

【香】一種の往生伝ですよね。

【玄】そうなんだけど、往生に向かうにあたっての何をととのえるかという、その「ととのえ」が露伴の文脈が運ぶところでね。そこが大江匡房とはちがっている。心とか物とか、人とか。それをそれぞれ、ととのえている。そこに細部無辺が出入りする。大きい往生が小さい「ととのえ」で用意されている。露伴はそこを書くんですね。ぜひ、そういうところを読んでほしい。

【香】でも、ちょっとわからないところがありまして、『連環記』は好きなんですが、何が好きなのかわからない。あれは、やっぱり傑作ですか。

【玄】露伴に傑作も劣作もないよ。あのね、水墨山水については、中国では長らく「神品・妙品・能品」という評価があったんだね。ところが江南山水に全景を描かない辺角山水が次々に生まれてきた。これが、なかなかいい。けれども以前の評価軸では収まらない。そこで「逸品」というまったく新しい価値観がでてきたわけです。露伴の作品はすべてこの逸品です。

【香】逸品ってそういう意味だったんですか。

【玄】逸れているのに、本格の価値では測れないほど唸ってしまうということだね。こういうことは市場競争ばかりやっていては、絶対に見えてきません。ぼくが「千夜千冊」でとりあげてきた本の多くは、この逸品かどうかというところにかかっているんです。

【香】あっ、そうだったんですか。そういう選本ですか。

【玄】サン・テグジュペリを『夜間飛行』(16)にするとか、漱石は『草枕』(583)で、ロラン・バルトは『テクストの快楽』(714)とかね。

【香】うん、うん。

【玄】それを、デレク・ジャーマン(177)とか大槻ケンヂ(176)とか、シルヴィア・ビーチの『シェイクスピア・アンド・カンパニー』(212)と交ぜる。

【香】五味康祐の『柳生武芸帳』(352)もディックの『ヴァリス』(883)も入れる。

【玄】ひとつずつだけでなく、その並びもね。たとえば井伏鱒二『黒い雨』(238)、宮本常一『忘れられた日本人』(239)、堀正三『朝倉文夫の青春』(240)とかね。これはこう並べることでそれぞれが細大相互に逸れあいつつ、寄っていく。

【香】なるほど、そういうことですか。

【玄】あるいは、340夜からのアレン・ギンズバーグ、ハンナ・アレント、間章とか、417夜のフランセス・イエイツ、フレドリック・ブラウン、『枕草子』の並びとかね。

【香】そういう感覚では、私は『イーディ』、正岡子規『墨汁一滴』、そしてジャコメッティの『エクリ』という、あの500夜前夜で痺れました。

【玄】そうそう、それそれ。ぼくはそれを4年にわたって、いろいろアルス・コンビナトリアしてきたんですね。だから、いっぱいありすぎるんだけど、900夜前後のカイヨワ『斜線』、賢治『銀河鉄道の夜』ときて、それに土門拳の『死ぬことと生きること』を添えたところなんか、ぼく自身もけっこう好きですね。ごく最近のでは、966夜からの、マラルメの詩、『とはずがたり』、澁澤龍彦『うつろ舟』の3冊連畳なんて逸品の極上ですよ。

【香】なるほど、ちょっとわかってきました。それが露伴にもあるんですね。

【玄】露伴はそれをずっと一人でやってのけてるんだね。とくに古典に戻ってね。知の連句ですよ。

【香】そうすると、露伴につづく明日の夜の一冊が決まってくる。

【玄】はっはっは、そうやって引っかけようたって、ダメだ。露伴は露伴です。なにしろ国宝的存在なんだから(笑)、では、これで。

【香】えっ、これで終わりですか。

【玄】ま、やっぱり原作を読んでもらわなくちゃね。そうそう、露伴の全集は岩波で刊行されているんだけれど、単一の作品集では筑摩の「現代日本文学大系」が一番よくできています。さっきから出ている『風流仏』も『五重塔』も『二日物語』も、むろん『連環記』も入っている。とくに『評釈猿蓑』が収録されているのがいいね。あの一冊は、すばらしい編集です。

【香】もう一言。

【玄】そうだなあ、その筑摩のものにも入っているんだけど『骨董』とか『幻談』というのもおもしろいね。『骨董』では利休を錬金術師と見立てていたりして、これまたオツなものですよ。ま、露伴の前では青山二郎も小林秀雄も、それから益田鈍翁すら及ばないかな。だって、露伴はヨーロッパを必要としなかった最後の日本人だったからねえ。そういう人物がいないから、宮本常一さんや網野善彦さんが山や土や川や海に生きる"忘れられた日本人"を探したんですよ。

【香】あっ、すごい! 次夜は誰ですか?

【玄】ダメダメ。絶対にわかりっこない。