父の先見

思索社 1978

Roger Caillois

Obliques 1975

[訳]中原好文

邦訳には「方法としての対角線の科学」というサブタイトルが付いている。この方法は若くしてカイヨワが最も得意とした方法で、タテでもヨコでもなく、ナナメなのである。このナナメは事態や事物を観察している当初には見えない。ナナメはそこに想定されてきた規制のプロトコルに対して新たに発動された破線、補助線、あるいはインターフェースであって、一度かぎりのナナメではない。いくつかの対角線が交差して、そこからさらに浮上してくるナナメなのだ。

カイヨワのナナメは文科系と理科系を区別していない。そこを跨ぐためにナナメを発想したのでもない。カイヨワにあっては文科系と理科系はもとより一緒くたになっていて、その一緒くたの景観をよぎる視線そのものがナナメなのである。そのようなナナメの錬磨は、最初の著作から始まっていた。

カイヨワは二四歳のときにカマキリの研究をした。『神話と人間』(一九三八)という本になった。カマキリのメスが交尾中にオスを食べてしまう異常な習性を観察しながら、そこから「歯のはえた膣」や「毒をもつ処女」といった人間文化にのこる説話や神話に対角線をのばして、これらにひそむ類似性の考察をもって「対角線の科学」の最初の一歩を踏み出した。

つづいて『人間と聖なるもの』(一九三九 せりか書房)で、自分を破滅させることがあきらかであるようなコトやモノを「聖なるもの」としてつくりあげてしまう人間文化の奇怪な習性に着目し、これを生物の擬態や活動に照らしあわせ、そこには「遊び」としかよびようのない動向があるのではないかと見た。これはルドルフ・オットーの「聖なるもの」の発見に匹敵するものだったが、そこに「遊び」(jeux)を見いだしたのがナナメなところだった。

この独自の見方を発展させたのが有名な『遊びと人間』(一九五八 岩波書店・講談社学術文庫)である。「アゴーン」(競いの遊び)、「アレア」(賭けの遊び)、「ミミクリー」(真似の遊び)、「イリンクス」(目眩の遊び)という遊びの四分類は、カイヨワがこれらの底辺においたメタ遊戯概念としての「パイディアとルドゥス」の両極設定とともに、いまなおこの水準を飛び出るものがない成果になっている。パイディア(paidia)は自在で気まぐれな熱中を、ルドゥス(ludus)はやや縛りのある熱狂をさす。

カイヨワが当初から試みていたこのような「対角線の科学」に対して、そういう見方は動物や昆虫に人間化を迫り、人間文化に生物的現象をあてはめたにすぎないのではないかという批判が一部から浴びせられたことがあった。アントロポモルフィスム(擬人主義・神人同形同性説)に陥っているのではないかという批判だ。カイヨワは呆れた。

カイヨワはかえって奮起して、『メドゥーサと仲間たち』(一九六〇 思索社)を書いた。ここでカイヨワが挑戦したのは自然淘汰説と生存競争説という壁である。カイヨワはこれを崩しにかかった。

カイヨワの反撃は、こういうものである。生物がなんであれ生存競争しかしていないというのはおかしい。生物にはむしろ人間の目や社会的な思考では解けない到達点というものがあって、これにくらべれば人間はむしろ不自由きわまりないものになっているのではないか。人間の特性は自由の行使にあるというが、たとえば蝶々の文様のように何万年もかけて同じ文様を踏襲する法則のようなものをいまだにつくっていないではないか。文学におけるシュルレアリスムも、美術におけるアンフォルメルやアクションペインティングなども、鉱物や動物が自身の内外に造形したものにはとうてい及ばない。人間が今後も自由を選びたいというなら、その行為はもっとたどたどしく生きることを覚悟すべきではないか、そういう論旨だった。

そのうえでカイヨワは昆虫の「擬態」を持ち出し、擬態には自然淘汰説では説明できないものがあり、むしろ自然淘汰説こそ自然のなかの有用性にこだわった者たちのアントロポモルフィスム(人間中心的連想観)が押し付けられているものだと反論し、返す刀で、古代ギリシア以来のメドゥーサ神話のまったく新しい解釈を披露してみせたのである。ここには、世界中のいろいろの仮面論をとりあげつつも、それらとはおよそ異なる仮面と成人式の伝授をめぐる仮説がもりこまれていた。

このあたりで、もはやカイヨワに文句をつける者はほとんどいなくなったのだが、カイヨワの思索は止まらない。『自然と美学』(一九六二 法政大学出版局)や『幻想のさなかに』(一九六五 法政大学出版局)や『石が書く』(一九六六 新潮社)の連打では、ついに「美」や「美意識」の欺瞞を暴くというほうへ流出した。宇宙から鉱物までの自然物を総動員させて、人間が何を美として感じてきたのかという無意識領域にひそむ動向をつかみだしたのである。

いまでもよく憶えているが、ちょうど『自然と美学』を読みおえたらしい杉浦康平さんが、「いや、これでみんな言い切っているね。すごいよ、カイヨワは」と言っていたものだった。

発表当時、ほとんど反響のなかった『戦争論』(一九六三 法政大学出版局)も驚くべき考察を秘めていた。戦争がなぜ「気持ちのいいもの」になりうるのか、戦争において国家と国民が一体になってしまうのはなぜか、無秩序な市場の浪費よりも厳密で暴力的な戦争の経済のほうが絶大な効果をもつのはなぜかといった問題が、われわれにひそむ「内なるベローナ」として白日のもとに晒されるのである。ベローナとはローマ神話で軍神マルスに従う女神のことをいう。

あまりに隠れた社会本能を抉ってばかりいたせいか、こうした連打に伴走する者(とくに学界)が少なくなっていた。けれどもカイヨワはおかまいなく驀進しつづけた。

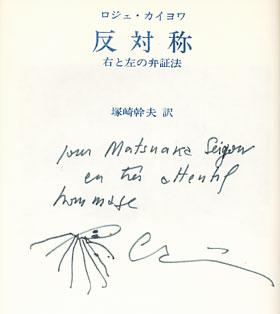

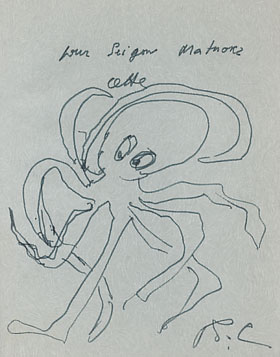

ぼくが感動したのはとりわけ『蛸』(一九七三 中央公論社)と『反対称』(一九七三 思索社)である。『蛸』は西洋の蛸と東洋の蛸をめぐる神話・説話・表現を列挙しながら、「想像の世界を支配する論理をさぐる」という目標で書かれていた。『反対称』は、自然界や生物界では着々と対称性の崩壊がおこっていて、ついには植物における蘭の花の反対称性の発現(ランはもはや対称的な花の形をとりえない)のように、その進行はしだいに地球上の細部、すなわち人間界にも及んでくるのではないかというもので、あっと目を洗われた。

塚崎幹夫さんが訳した『反対称』の日本語版には特別メッセージがついていて、「熱力学の法則と生物の進化の法則、カルノーとダーウィンのあいだには矛盾が存在する。この書物はこの矛盾を解こうとするものである。私は反対称を、物理学の法則から生物を解放し、複雑にし、多様にした基本的原理であると考えている。反対称と無対称をはっきり区別する必要がある。このような主張は、日本の文化において、特に強い共鳴をよびおこすことができるのではないかと、自分勝手な推測をしている」とあった。ぼくはこれを読んで、よし、いつかカイヨワに会いに行こうと決断したものだ。

ここで体験談をはさんでおくと、ぼくがパリのカイヨワに会いに行ったのは、「遊」第Ⅰ期を了えるにあたって、「相似律」という特集を組もうとしていたのだが、その作業が半ばすぎたときだった。この「相似律」を入稿する前に、その全コピーをカイヨワに見せようと決断したのである。初めての海外旅行だった。

相似律というのはぼくが勝手に名付けた法則のようなもので、太陽のX線写真と鉱物の表面が酷似していたり、コロラド川の航空写真と脳のニューロン・ネットワークと電気の放電パターンが似ていたりするような、いわば〝異種間相似関係〟とでもいう証拠を徹底的に並べていくと、そこに相似律としかいいようのない「あらわれ」が見えてくるというものである。木村久美子をアシスタントにして半年ほど来る日も来る日も図版を集め、それらを次々に似たものどうしに配列していくのは快感でもあった。こうして植物繊維の拡大写真と皮膚病写真とアンリ・ミショーのドローイングが見開きページに収まっていった。

ぼくは「相似律」全ページのコピーを旅行鞄につめこみ、勇躍、村田恵子とともにカイヨワの自宅を訪れた。カイヨワは開口一番、「日本の平家蟹は元気ですか」と笑った。カイヨワは『平家物語』も歌舞伎の『平家蟹』も、さらにはカニのしゃぶしゃぶについても研究済みだったのである。

それにしてもカイヨワが一日目も翌日も、アニメの怪獣のように酒気を帯びていたこと、それにもかかわらず明晰な推理を次々に繰り出してくることには、驚いた。誰かに似ていると思ったが、すぐにそれが稲垣足穂であることに気がついた。そしてその数日後、日本からの電話で稲垣足穂が亡くなったことを知らされたのである。

話を戻して「対角線の科学」のことになるが、カイヨワは『反対称』によってジャック・モノーに反撃を加えてもいた。モノーは『偶然と必然』(みすず書房)において、生物学の法則が熱力学の第二法則を侵害している証拠はまったくないと書いていた。

一見すると、高度情報分子が構造的に転写され、さらに増殖していくのは熱力学第二法則に矛盾しているように見えるのだが、それはタンパク質の立体特異性にむすびついた情報化学のせいであって、モノーはこの情報化学のプロセスでは第二法則にもとづく熱力学的対価を生物は何の狂いもなくちゃんと支払っているというのである。ただしモノーはそう言いながらも、タンパク質の情報プログラムを作るアミノ酸の配列順序の決定は偶然によるもので、その偶然が種の特性を決めているのであって、そこには量子レベルでは突然変異による変化があっても、それらは生物の全体の保存機構によって帳尻をあわせているので、生物全体においては自然淘汰は必然の不可逆過程にほかならないと説いた。

しかしカイヨワは、これに疑問をもった。どこかに重要な対角線やナナメが欠けていると見た。そしてカイヨワは「形成」ではなく「破壊や崩壊」に目をむける。すなわち、量子的な突然変異は必ずしも偶然の産物なのではなく、そこに対称性の破れという必然が関与しているのではないかと予想したのだった。これはシュレーディンガー以来の量子的生命観を継いでいた。また、南部陽一郎やデイヴィッド・ポリッツァーのヒッグス粒子仮説の一部を先取りしていた。

驚くべき仮説だった。そもそも「対称」とは均質性や等方性をもったシステムが安定を獲得したときにあらわれる属性であるが、ここに何かのきっかけでごくごく部分的な破壊がおこったときは、その破壊をうけたシステムは新たな特性を獲得して、そのシステムのべつの安定のレベルに達しようとする。これは無対称のシステムが安定を取り戻そうとする動向とは異なるもので、熱力学でいえばむしろ「負のエントロピー」に向かっている動向だと考えられるのだが、カイヨワはこのような見方に立って、生物と情報とシステムの新たな解読の方法を模索したのだった。

今日ならば、非平衡系の熱力学や複雑系の化学によって説明のつくことも、まだ創発性や相転移の科学がほとんど見えていなかった時期に、これだけの仮説を独自に雄弁に語れるということは稀有なことだった。しかし、カイヨワはカマキリや蛸の観察このかた、このような仮説こそが得意だったのだ。

こうして「対角線の科学」の到達点として、本書『斜線』(一九七五)が登場した。ナナメの乱舞だった。ただし、これは原著でいうと『イメージ・イメージ』の後半部分であって、前半部分は日本語訳の本では『イメージと人間』になっている。思索社が大冊を二冊に分離し、表題と訳者を変えて出版したためだった。

併せて読むとすぐわかるように、内容は変化に富みながらも一貫している。最初はファンタジー文学やSFから入って、そこに出てくる幽霊やデーモンや怪物のイメージの出所を尋ねる。そこから夢や幻覚に出没する奇形のイメージの問題を扱い、そのようなイメージの鋳型こそがあたかも「ピュロス王の瑪瑙」のように、多くの知識に幻想係数をあたえたのだろうという展望を出す。ここではプリニウスからアタナシウス・キルヒャーさえもが、いいかげんな想像力を行使している例として俎上に載せられていく。

後半では、美術館の神像や仏像をなぜ人々は拝まないのか、「月の石」など鉱物成分的にはどうということもないのに、なぜ人々はそこからあらぬ想像力をはたらかせるのか、地獄のイメージはなぜ民族をこえる同質性をもっているのかといった問いが次々に発せられていく。

ついでカイヨワはラマルクに焦点をあて、その生物学がめちゃくちゃなものに見えていながらも、実はそこには想像力の機能として意外に正しい方向が示唆されているのだという、ぼくがバンザイを叫びそうなことを言う(なぜラマルクをそのように論じることがバンザイを叫ぶほどの話なのかということは、第五四八夜および『遊学』(中公文庫)のラマルクの項目を読まれたい。ぼくは半分以上はダーウィン主義者だが、残りはラマルク主義による斑模様の体をしているのである)。

カイヨワが何を書いたかは、あきらかである。「想像力は対角線の上でこそ結ばれるべきだ」と書いたのだ。

千夜千冊の読者ならばお気づきのように、カイヨワが唱える「対角線の科学」はかなり編集工学の発想や方法と重なっている。ぼくが初の海外旅行をカイヨワ訪問においた理由もきっとわかってもらえるのではないかと思う。しかし、ぼくとちがってカイヨワは、こうした「対角線の科学」を築きあげるにあたっては、そうとうの準備期をもっていた。

最初は学生としてデュメジルやモースの講義に熱中していた。十九歳のときはシュルレアリスムの渦中に飛びこんで、すぐさまブルトンと論争した。ブルトン主流のシュルレアリスムと袂を分かつと、ついではジョルジュ・バタイユ、ミシェル・レリスとともに「社会学研究会」を結成して、もっぱら「社会的本能とは何か」という徹底討議をした。このときの蓄積は大きかった。次に「レットル・フランセーズ」の編集をとことん引き受け、戦時中にはロンドンの亡命政権の依頼で南米に飛びこんだ。ブエノスアイレスに「フランス文化会館」を創設する準備をし、ボルヘスらの南米文学の紹介を買って出たのはこの時期である。カイヨワはたえず聖と俗の鏡像関係に興味をもちつづけていたのである。

かくて、右に書いたようなカマキリの研究から始まるナナメな「対角線の科学」の思索と執筆がスタートしていったのだ。カイヨワはこのときから化石や鉱物や生物標本の収集、世界各地の伝承の調査、サン゠ジョン・ペルスの作品などを対象にした詩学研究、少数民族の昔話研究などにも着手する。ぼくはカイヨワが世界の知を糾合する雑誌「ディオゲネス」の編集長であったことにも関心をもっているのだが、これについてはインタビューするのを忘れ、いまもそのままになっている。どこかの研究者に詳細を教えてもらいたい。

カイヨワに会ってからというもの、ぼくはカイヨワのことを「偉大な遊学者」とか「オブリックな遊学者」とよぶようにしてきた。

オブリック(oblique)とはフランス語の斜線とかナナメという意味だ。何がナナメなのかといえば、文理(文系と理系)をまたいでナナメであり、幻想と現実をまたいでナナメ、また本能と社会をまたいでナナメなのである。しかし世間では、カイヨワの業績をひっくるめて「学際」(インターディシプリナリー)の発見者と言ってすましている。ほんとうは知を鉈切りにするところが凄いのに、ちょっとお上品にカイヨワ先生に肘掛け椅子に鎮座してもらおうという配慮なのだろう。

学際的なのは前提の前提だ。やはりはナナメ対角線の人というのが、カイヨワ先生の真骨頂である。それに肖って、ぼくも編集工学を説明するときはしばしば「対角線を結ぶ編集工学」とか「対角線にひそむ関係を発見する編集工学」と言ってきた。けれどももっとざっくばらんには、ナナメな夜は、ナナメな気分で、ナナメな編集術を、ナナメに走りたいということである。

一言、加えておきたいことがある。それはカイヨワ先生は少年時代から「星の配列」に胸ときめかせて夜空を見上げていたということだ。とくに南米在住期の長かったカイヨワは、つねづね「ぼくの目の奥には南の空から見る天体が半分入っている」と言っていた。月曜日は千夜千冊第九〇〇夜になる。ぼくもいささかオブリックな夢を語ることにする(後記:九〇〇夜は賢治の『銀河鉄道の夜』でした)。