父の先見

みすず書房 1990

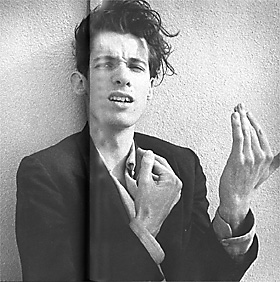

Glenn Gould

Glenn Gould Reader 1984

[訳]野水瑞穂

空虚を配分する。決して高まらないで、意識を存分に低迷させて分散させる。どんなスコアにも、もうひとつのスコアがありうると確信する。こんなことがグレン・グールドにできていたなんて、いまでも信じられないときがある。

さきほど久々にブラームスの『インテルメッツォ』を聴いた。ここは西麻布の外れた一郭の、木立の中の部屋。すっかり暮れなずんだ都心の空気の中を、朝からの五月雨が降りしきっていて、庭の木々の葉脈に沿って次から次へと流れ落ちている。グールドの「躊」「躇」と「序」「破」「急」をまん然と追いながら窓外のほうに耳をむけてみると、そこでは雨垂れの不確かなリズムがうっすら混じっている。

えっ、宮城道雄だっけ? 「さみだれのあまだればかり浮御堂」。ああ、これは阿波野青畝。おや、おや、例の胸騒ぎが始まった。

このままでは書けない。落ち着きすぎる。文章を書くとは、何かの欠如が必要なのだ。そこでやっぱりバッハの『ゴルドベルク変奏曲』を聴くことにした。小さなヘッドフォンをつけた。あれ、耳が痛い。すぐ取った。そのとたん、ゆっくりと雨の中にバッハが染まりながら広がっていった。

うーん、そこ、そこ、グールドの手が遊んでいる。聴きながら、著作集のページをめくる速度を速めていった。

ピアニストにとってピアノが道具や武器であるうちは、そのピアノはスコアの裡にある。けれどもスコアが見える演奏はピアノにはなってはいない。ピアノは身体そのものになっていてほしい。

グレン・グールドにとって、ピアノは身体機械あるいは知覚機構そのものだった。

身体機械? 知覚機構? いやいや、こんな現代思想めいた言葉でグールドをちょびっと書いていては、さきほどのバッハの演奏には遠かった。グールドにあってはピアノを身体のように扱っているのではなかったのだ。いいかえなければならない。

まず、「身体」なんて言葉がいやらしい(どうして現代思想たちは「身体」と言いたがるのだろうか)。これは、やめ、だ。身体ではない、体、カラダ、空だ、なのだ。グールドでは、その体そのものがピアノなのである。体というピアノ。ピアノになる体。ピアノを自由に操っているのではなくて、体のどこからがピアノになるかということ。それがグールドの演奏だった。

1955年6月、グールドはのちに最も有名になった『ゴルドベルク変奏曲』の最初の録音を、ニューヨークのCBSスタジオで収録した。

この年は、それまでカナダでしか知られていなかったグールドが、バッハ『パルティータ第5番』とベートーヴェン『ソナタ第30番』をもって、鮮烈なアメリカ・デビューをした年でもあった。

その1月の鮮烈な演奏を聴いて腰を抜かしたコロンビア・レコードのプロデューサーは、数日後に電撃契約を結ぶ。抜け駆けだった。ところがレコーディングの曲目を打ち合わせてみて、コロンビア側の全員が呆れた。なんと、グールドは、山場なんてひとつもない、ただややこしいだけの『ゴルトベルク変奏曲』をレコードにしたいと言い出したのだ。

ゴルトベルクなら、あの恐ろしいワンダ・ランドフスカが、彼女のもっと恐ろしいハープシコードによって弾いている。それが相場だとも決まっていた。それを何を好んでのゴルトベルクなのか。

しかしグールドは押し切った。いま聴けば、ゴルトベルクが魔法のように壮麗な曲であることは誰にでもわかるようになったのだけれど、その当時は誰も演奏すらしていなかった。会社は渋々応じることにした。これでは売上げも見えていた。けれども、驚くのは曲名だけではなかったのだ。

グールドは6月なのにオーバーを着込んでマフラーで首を覆い、帽子をかぶって手袋をしてスタジオにやってきた。さらに数枚のセーターが鞄につめてある。おまけに何枚ものタオルと大瓶のミネラルウォーター2本と錠剤入りの小瓶5本を持参した。

ピアノに向かう前にグールドがしたことはもっと異様だった。まず洗面所にこもって両手をお湯に20分にわたって浸けた。その手を何度もタオルで拭きしだく。それから何やら声を出す。

ピアノの前にはすでに、グールド持参の指定の椅子が用意されていた。あの有名な低すぎる椅子である。床上35.6センチ。父親がわが子のために作った椅子だ。グールドはそこに坐り、それから声を出し、そうかとおもうと歩きまわり、そのまま録音室から外に出ていって、スタッフがやきもきしているなかを、首を激しく振りながら戻ってきた。そしてまったく何の前触れも合図もなく、突然に体がピアノになっていったのだ。

録音室の全員が、グールドの手首が鍵盤より下にありながら、まるで飛魚のように鍵盤を動かしていくのを見て、茫然とした。

もはや誰もが何も信じられなくなったのだが、レコードは爆発的に売れた。ミネラルウォーターはグールドがニューヨークの水を信用していなかったせいだった。

2年後、レナード・バーンスタインがニューヨーク・フィルのベートーヴェン『ピアノ協奏曲第2番』にグールドをピアニストとして招いたときも、まったく同じことが再現された。

カーネギーホールにグールドが到着したのは、出番の2分前。やはり毛皮のコートの下に服を二重に着込んで、その下にセーターを着ていた。バーンスタインはさすがに驚いた。グールドはセーターのまま舞台に出るつもりだったので、バーンスタインはなんとかそれだけをやめさせた。

バーンスタインがもっと驚いたのは、グールドが体を斜めにしたまま第1楽章を弾きはじめたことだ。聴衆は誰もグールドの顔を確認できないまま息を呑んでいた。第2楽章、今度はグールドは口をいっぱいにあけ、目を天井に向けた。最終楽章ではついにふんぞりかえり、椅子から落ちそうになって弾きまくった。その恰好では絶対に鍵盤が見えるはずがない。

この演奏は、ニューヨーク・フィルのメンバー全員を絶賛させたが、聴衆にはピアニストがピアノになるにはどんなことも許されていいのかという疑問をもたらした。けれどもグールドは、このあともこの姿勢を一度も変更しなかった。

のちにバーンスタインが語っている。「グールドには、彼がピアノになるための環境をつくることが演奏の開始だったんです」。

グールドの演奏ぶりはフィルムとビデオに残っている。これが見られるのは、至福に近いものがある。ぼくも何度も何度もグールドのピアノ演奏のフィルムや白黒時代のドキュメンタリーを見てきた。

1966年にユーディ・メニューインと競演している映像はとくに忘れられないものとなった。そこではグールドは顎を使って自分の手や指に合図を出し、喉をたえず動かして唇を鼓舞し、空いたほうの手を空中に文字を綴るように動かしていた。

いや、ありとあらゆる体の部分が動いていたといったほうがいいのだろう。全身を動かしているのではない。体の個別の部位がそれぞれアーティキュレーションを担当して、演奏音楽そのものになっていくわけなのだ。

一方、ブリュノ・モンサンジョンによるグールドのフィルムには、バッハの『フーガの技法』の演奏が収録されている。

そのコントラプンクトゥス第1番の演奏部分を詳細に分析したフランソワ・ドゥラランドによると、グールドがあいた左手で「想像上のオーケストラ」を“指揮”しているのは、楽譜の線的な動きを追っているのではなく、シンコペーションを補っていることが多いのだという。そうだとすると、グールドは左手で楽譜を空中に解放し、それを右手で受けて弾いていることになる。

こういう演奏家を見たことがない。インプロヴィゼーションならばぜひともミルフォード・グレイヴスをあげたいが(パーカッションであるが)、楽譜に挑んでその楽譜を作曲家の発想にまで戻し、さらにその向こうの独自の「鳴りやまぬもの」にもちこむなんて、そんな演奏があるとは驚愕だ。グールドは、どこかに「向こう」を飼っているとしか思えない。

音楽ファンにはあまり知られていないことかもしれないが、グールドはラジオ・ドキュメンタリー番組を何本か手掛けている。かなり意欲的だった。

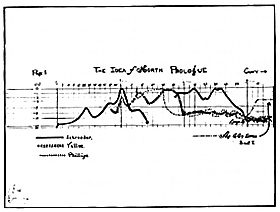

最初はシェーンベルクをめぐるドキュメンタリーだった。これはドキュメンタリー手法をマスターするためで、小手しらべ。ところが次の制作からは、ずっと「北」をのみ主題にするようになった。グールドには、緯度が北上するにしたがってそこに住む人間の思考や体験が特異なものになるのだという“妄想”があったようで、ドキュメンタリーではそうした北の住人を何人かとりあげて詳細なインタビューをし、これをもとに一種の音楽番組を作ろうという計画になっていた。トロントに生まれ育ったグールドならではの計画だ。

この一連の番組は「北の理念」とよばれ、のちに「孤独三部作」として知られるようになるのだが、それが実は音楽番組だったということは、グールド以外の誰も感じていない。けれどもよくよく聴いてみると、ここにはインタビューに答える者たちの声がざわめき、重なりあい、離れあって、また寄せては返すようになっていた。

この例に見られるように、グールドは「向こう」に何かを感じる性癖の持ち主だったのだ。そういうグールドが作曲家たちの「向こう」を演奏するのは、当然だったのである。この「グールドの北方憧憬」については、鈴木康央の『北の人 グレン・グールド』(鳥影社)が面白い。

グールドは言葉を尽くそうとしていた人でもある。著作集にはその証拠が随所に見えている。1956年に書いた『十二音主義のジレンマ』など、自分が書いたシェーンベルクについての過去の文章をスコアにして、それを別の演奏で綴っているようで、なかなか興味深いものがある。

その言葉はまた変わってもいたし、饒舌でもあった。音楽家でこんなに喋った男はいないのではあるまいか。書簡も多い。

死後に集積されたオタワの国立図書館にあるグレン・グールド・コレクションは2万点にのぼる。20世紀でこれほど言葉を費やした音楽家を見つけるとすれば、たぶんピエール・ブレーズかレナード・バーンスタインくらいだろうが、そのバーンスタインが「グレン・グールドの言葉は彼の弾く音符のように新鮮でまちがいがない」と言っているのだから、これは始末が悪い。

言葉が多いだけでなく、辛辣だった。とくにモーツァルト嫌いは有名だった。「モーツァルトの作品が嫌いだというのではない。もっと否定的だ。つまり許し難いのだ」「モーツァルトは早く死にすぎたというより、死ぬのが遅すぎた」とまで書いた。

35歳で夭折したモーツァルトになんてことを言うのかというほどの毒舌だが、グールドによれば、モーツァルトは長じるにつれ、気質のままに図に乗って二流の作曲家になってしまった。だから死ぬのが遅すぎたというのだ。

モーツァルトを弾かないでそう言っているのではない。ピアノソナタ全曲を録音しているし、モーツァルトで好きなのは「ハ長調のフーガ」K394だけという言明もくだしている。

グールドの言葉が多くて、辛辣だというだけであれば、これまでのようにグールドを奇人変人扱いにすればいい。

しかし、そんなふうにグールドを“奇矯に煌めく匣“にしまっておけないのは、グールドが芸術の価値や芸術家が対面している価値の判定に異常なほどに厳密で、その厳密が今日のすべての芸術がほとんど失いつつあるものであるからだ。これをヴンターキント(神童)に特有の鼻持ちならない性癖だなどと見ては、いけない。

たとえばグールドは、ベートーヴェンの『協奏曲第4』の冒頭を呆然とさせるほど美しく演奏してみせた。なぜなのか。この唐突な導入には、芸術作品をプレゼンテーションする者すべてが考えこんでいい問題がひそんでいる。

またグールドは、ハープシコードではピアノのようなソステヌートやレガートを作りだし、ピアノにおいてはハープシコードに特徴的なアタックを鮮明にし、オルガンではハープシコードやピアノに特有の軽さに挑んでみせた。なぜそんなことをしたのだろうか。

この、グールドが見せた個別のツール(ハードウェア)を扱うときに見せる「互い違い」は重大だ。

あるいはまたグールドは、これこそがグールド最大の謎とされていることであるけれど、31歳をかぎりに、いっさいの演奏会での演奏を拒否してしまった。わずか7年のコンサート活動だった。それも絶頂期でのリジェクトである。あとはすべて録音活動ばかり。なぜ人前での演奏をしなくなったのか。

誰もがこの謎に回答を試みているが、あまり満足な説明はない。グールドもとくに“正解”を言わずにおいた。

完璧な演奏を保証できないと判断したからではない。肩が痛くなったからでもない。会場の咳ばらいやカーテンコールが苦痛だったからでもない。ひとつには、演奏の自由をコンサート形式の聴衆などに聴かせたくなくなったということ、もうひとつにはナマでは「テイク2」ができないからだ。

グールドがやってみせたことは、ぼくが感じることでいえば、きっと次の3つのことだった。

ひとつ、様式は一挙に混淆する(そのほうがいい)。ひとつ、技術は内容を超えるときがある(技術が未熟ならば、かえって内容を殺すこともある)。ひとつ、構造は自由の邪魔をする(だからスコアの指示を読み替えなさい)。

ここには、何があるかといえば、「比類のない芸術精度は、よく練られた逸脱をもってしか表現できない」ということが提示されている。この「精度と逸脱の関係」のメトリック(韻律法)を感じることこそは、今日のアートシーンがこっそり引き継ぐべきことだ。とくに現代美術家と技術思想屋たちは(この二つが結託しているのが、今日の最大の不幸であるが)、このことを肝に銘ずるとよい。

では、グールドがどうしてこのような考え方をもっていたかといえば、それはグールドが天才だったから気がついたことではない。天才のほうが気がつきやすいかもしれないが、そうでなくたって、よくよく芸術と付き合えばすぐわかることである(たとえばジョン・ラスキンのように)。

この考え方が生まれたのは、そこに「美はおもいがけなく傷つくものである」という本来の告示が秘められていたからなのだ。

芸術家たちは美を表現するのではない。芸術家が引き受けるべきことは、美がおもいがけなく傷つくこと、そのこと自体をどう表現するかということなのだ。

以上、雨の西麻布でブラームスとバッハを聴きながら付け足した感想である。『著作集』からは次の一文を引用しておきたい。

「演奏者が編集者の役割を帯びることは、どんなときでも矛盾しないことである」。

さて、ここからが、ぼくが今夜のためにとっておいた話になる。それはグールドがどんな本を好んで読んでいたかということだ。

とはいえ、シェイクスピア、トーマス・マンの『魔の山』、ソローの『森の生活』、オースティンの『高慢と偏見』、ヘッセの小説、ストリンドベリの戯曲集、ゴンチャロフの『オブローモフ』(これはやや暗示的かもしれない)、ジッドの手法、イヴリン・ウォーのアメリカ、ニーチェの哲学(それはそうだろう)、それにユーディ・メニューインの『人と音楽』やアップダイクの『走れウサギ』などが愛読書だったからといって、とくに面白くはない。

それならむしろマクルーハンの著作のほとんどを読み(第70夜)、ロバート・ノージックの『アナーキー・国家・ユートピア』(第449夜)のペーパーバックを持ち歩いていたというほうが、ちょっと面白い。グールドには本質的にアナキストの資質があるからだ。

が、ぼくがここで持ち出したいのは、もっと痛快なことである。グールドが夏目漱石の『草枕』(第583夜)にぞっこんだったということだ。

グールドが『草枕』を読んでいたことは、日本のグールド・ファンはうすうす知っていたはずである。ライナーノーツや雑誌のグールド特集には(雑誌特集では今野裕一君がやった「WAVE」が出色だった)、そのことがいつも和菓子のように添えられてきたからだ。

しかし、グールドがどれくらい『草枕』に傾倒していたかは、横田庄一郎さんの研究エッセイが発表されるまでは、ほとんど知られてはいなかった。のみならず、ぼくは横田さんの『「草枕」変奏曲』(朔北社)を読んで、たいへんに気持ちがよかったのである。そうか、グールドをこういうふうに聴く手があったかと思ったのだ。グールドについての評伝や評論は数かぎりなくあるけれど、横田さんの「夏目漱石とグレン・グールド」をめぐった一冊が、いちばん、面白く、痛快なのだ。

では、以下は横田さんからの受け売りを書くけれど、その前に、ぼくとグールドが唯一、共通していることを誇らしげに示しておくことにする。

それは、グールドもぼくも、日常生活がひどく不健康で、ともかく夜更かしで、運動などまったくしないでいたいとするところ、食事は同じものが続いてもかまわず、べつだん一日一食でも平気だということだ。

それから、飛行機が大嫌いで、何かを孤立無援から始めることが好きで、人をすぐに怒らせてしまうこと、自分では連絡ひとつできないところも似ていなくもない。そしてなによりも『草枕』が好きなところが、似ているわけだ。

グレン・グールドが『草枕』に出会ったのは35歳のときだったようだ。1967年のことである。カナダ東部のノバスコシア地方を旅行したときに、列車のクラブカーのなかでウィリアム・フォーリーと知りあった。

フォーリーはフランシスコ・ザビエル大学で化学を教えていた教授で、カナダ人。このフォーリーが『草枕』の話をした。グールドはそれが気にいって自分の鞄からストコフスキーと共演したベートーヴェンの『ピアノ協奏曲第5番』のレコードを進呈した。その返礼に英訳『草枕』があとから送られてきた。

アラン・ターニーの翻訳で、“The Three-Cornered World”(三角の世界)というタイトルになっていた。例の、「四角な世界から常識と名のつく一角を摩滅して、三角のうちに住むのを芸術家と呼んでもよかろう」から採ったタイトルだ。

ターニーさんは清泉女子大学で比較文学を教えているイギリス人である。

フォーリーから送られてきた『草枕』にグールドは埋没してしまった。以降、グールドの漱石への徹底した傾倒が始まっていく。オタワのコレクションには『吾輩は猫である』『三四郎』『こころ』『それから』『道草』『行人』が残っている。けれどもやはり『草枕』が最も好きだった。『草枕』だけには書きこみもある。

グールドは一人っ子である。親しい従姉にジェシー・グレイグがいた。このジェシーに、グールドは『草枕』の全部を2晩にわたって朗読して聞かせた。これはよっぽどだ。ぼくはこれを知って、そうか、好きな誰かにぼくなりの『草枕』を読んであげるべきだったと思ったほどだ。

1981年のカナダ・ラジオでも、グールドは『草枕』第1章を朗読した。英訳そのままではなく、自分で要約編集までしていた。ギレーヌ・ゲルタンの『グレン・グールド 複数の肖像』(立風書房)に収録された論文によると、この朗読はよく練られたリズム感や推進感に富んでいて、自分の声と漱石の声をひとつにしているように聞こえたという。

また、そのときの解説では、マンの『魔の山』との共通性にふれ、「『草枕』はさまざまな要素を含んでいますが、とくに思索と行動、無関心と義理、西洋と東洋の価値観の対立、モダニズムの孕む危険を扱っています。これは二十世紀の小説の最高傑作のひとつだと、私は思います」と語ったという。

ともかく、ぞっこんである。何を気にいったのか。漱石が散りばめた東洋哲学や俳諧趣味なのか。それとも、そういうことをしてみせる漱石の思索そのものが気にいったのか。

おそらくは両方だろう。横田さんは、50年間のグールドの前半生は『魔の山』に擬せられ、後半生は『草枕』に擬せられるのではないかと書いている。これも当たっているかもしれない。

きっと漱石の文体(英訳ではあるが)も気にいったのだろうと思われる。それも芭蕉の俳句に代表されるアーティキュレーションと、そのパッセージが了解できたにちがいない。そして、そのモノクロームで、意味とリズムと表現が一瞬にして凝縮しながら提示できているその感覚に、敬意と共感をもったのだ。

もし、グールドが芭蕉の「あけぼのや白魚白きこと一寸」の俳句を日本語の意味と文字で知ったなら、これを作曲したくすらなったであろう。

グールドが日本の芸術作品に傾倒したもうひとつの例に、安部公房の『砂の女』がある。これは勅使河原宏さんによる映画のほうで、グールドはこの映画を100回以上も見たと語っている。

水増ししているだろうものの、100回以上というのは異常だ。なぜこんなにも『砂の女』に没入したのだろうか。グールドは言葉を残していない。しかし、この話はその後はいろいろ広まって、ドナルド・キーン、安部公房、勅使河原宏がグールドの音楽を語るきっかけになった。

ジョナサン・コットの『グレン・グールドとの対話』(晶文社)には、「カラー映画はモノクロ映画の強烈版ともいえるけれど、必ずしも色彩が必要とは思わない。白と黒のほうがいいものは、たくさんある。『砂の女』をカラーでは見たくない」と言っていたグールドの話が紹介されている。

説明はなくとも、グールドが『草枕』と『砂の女』を偏愛していたことは、これからのグールドを語るうえでは欠かせないものとなるだろう。その『砂の女』の音楽が武満徹で、その武満さんがグレン・グールド賞を受賞していたということを、べつにしても――。

ところで、これも横田さんの本で知ったのだが、1977年に打ち上げられたボイジャー1号・2号にはグールドの演奏曲が搭載されていた。何が搭載されていると思われるだろうか。バッハの『平均律クラヴィーア』第2巻、プレリュードとフーガ第1番だ。

ちなみに他のクラシックでは、バッハ『ブランデンブルク協奏曲第2番』(リヒター指揮)、バッハ『無伴奏バイオリン・パルティータ第3番』(グリュミオーのバイオリン)、モーツァルト『魔笛』(エッダ・モーザーのソプラノ)、ベートーヴェン『交響曲第5番』第1楽章(クレンペラー指揮)、ベートーヴェン『弦楽四重奏曲第13番』(ブタベスト弦楽四重奏団)、ストラヴィンスキー『春の祭典』(ストラヴィンスキー指揮)などとなっている。

中村明一さんが知っているかどうか、日本からは尺八古曲の『鶴の巣籠り』が選ばれて、宇宙に飛んでいった。

もうひとつ、書いておく。グールドはいずれ指揮者になるつもりもあったのだが、そのときの「夢のプログラム」として、こんな構成をノートに記していた。三つある。

プログラムA

ジークフリートの牧歌

シェーンベルクの室内交響曲

リヒャルト・シュトラウスの『メタモルフォーゼン』

プログラムB

シューベルトの『交響曲第5番』

リヒャルト・シュトラウスのオーボエ協奏曲

シェーンベルクの『浄夜』

プログラムC

バッハの『ブランデンブルク協奏曲第3番』

バッハの『ピアノ協奏曲ニ短調』

では、最後に、ぼくがずっと以前につくったアンケートにグールドがこっそり答えてくれたものをお目にかけておく。これはどの資料にも載っていないが、どの資料からも憶測がつくものになっている。

【どんな練習法ですか】つねにバッハを弾くだけです。それが稽古です。

【どうやって暗譜するのですか】扇風機や電気掃除機のようなノイズをそばに発生させることです。

【演奏中に何を考えているのですか】楽譜と自分に質問していることでしょう。それ以外に、みんなは何をしているのですか。

【好きなものは何ですか】録音室、軍艦色とミッドナイトブルー、囚人、地理的ギャップ。

【嫌いなものは何ですか】「大衆」という言葉、競争すること、芸術家の自慢、世代的ギャップ。

【あなたにとって対位法とは何ですか】和音すら分散して弾こうとすることです。

【好きな指揮者は】アイドルがアルトゥール・シュナーベルで、尊敬に値するのがウィルヘルム・フルトヴェングラー(第918夜)でしょうか。

【なぜあんなに文章を書いたのですか】ラジオとテレビをつけていると、文章を書かないではいられませんからね。みんなは何もしないで音楽やラジオを聴き、テレビを見ているのですか。