父の先見

思潮社 1970・1994

Giorgio de Chirico

Hebdomeros 1929

[訳]笹本孝

父親の目をした不滅の女神。

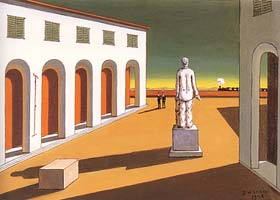

そんな父性的な女神の巨大なマネキン彫像が人っ子一人いない黄昏の都市の広場に立っていて、そこに遠くから蒸気機関車のバゥッ、バゥッというラッセル音のような驀進音が聞こえている。ジョルジョ・デ・キリコがひたすら描いたメタフィジック・アートは、そういう孤絶の彼方からの音信を思わせる。

メタフィジック・アート(形而上絵画)はキリコがほぼ単独に確立した絵画様式で、実際には見ることができない形而上的な現象や光景を独得にあらわした。1910年ごろに登場した。人影のない広場、左右にずれた遠近法、抽象化された体と顔をもつ彫像、長くて黒い影、画面を通過する蒸気機関車などが特徴になっている。たちまちアポリネール、ブルトン、ピカソ、タンギーらが目を見張った。

それにしても「父親の目をした不滅の女神」や「父性的な女神」とは、なんとも異様だ。キリコはなぜそんなイコンに関心を寄せたのか。いや、作りあげたのか。ふつうは女神はミューズのような処女神か母神たちである。それをキリコは「父なる女神」にした。キリコにとって「父」とは何なのだろうかと思った。

1917年の《子どもの脳》という絵がある。半開きのカーテンの向こうに上半身が裸の父親らしき人物がいて、机の上には一冊の柿色の書物が置いてある。表紙には文字はなく、書物からは赤い栞紐が出ている。立派な髭をたくわえた父親は俯きかげんに目を閉じていて、背景にはどこかの庁舎のような建物の一部が見える。

なぜ、この絵は《子どもの脳》なのか。これはきっと少年キリコの脳の中の父なのである。何かの役割を了えた「父なる女神」なのである。

ぼくがキリコを画集に見たのは中学生のときのことで、日本画家の叔父の画室でのことだった。人間が描かれずに街区とマネキンだけが置かれたその寂寞とした絵を覗きこんでいるぼくに、叔父は肩越しにこんなことを言った、「セイゴオちゃん、ここまで絵を描けるようになるのって、えらいことなんやで」。

叔父の言っている意味がまったくわからなかったぼくは、「この人、そんなに上手なんか?」と言った。叔父は答えるかわりに、こう訊いてきた、「セイゴオちゃんは描きたいものがあるとき、心の中に浮かんだものをその絵の中に入れられるやろか」。うん、と言ったか、わからへんと言ったかは忘れたが、当時、ぼくが尊敬しまくっていた叔父は、さらにこんなことを説明してくれた。

「目の前にあるものを描くのと、心の中のものを描くのは別なことやね。でも、それを一緒にしたってかまへんこともある。ゴッホの絵はそういうもんやろね。そやけど、心の中だけのイメージを描くとすると、どうしたらええやろね」。「いろいろいっぱい描きとうなるやろね」とぼくは答えた。ところが叔父は意外なことを言ったのだ、「そんなに仰山なもの、描けるか?」。

ぼくはきっと半分泣きそうになっていたのではないかと思うのだが、叔父は平気でこうつづけた。「この人はキリコというんやけど、その心の中のものを消して消していったんやな」。キリコという印象深い名前が響いた。そして叔父は、画集の中の絵を指して、ゆっくりこう付け加えた、「それで、これは残ったもんや。これ以上は消せへんもんやったんやね」。

キリコには『エブドメロス』という小説がある。一介の画家が手慰みに綴った小説だなどと侮ってはいけない。驚くべき小説だ。

キリコが『エブドメロス』を発表したのは1929年であるが、その3年前に『技師の息子』をエチュードとして書いていた。こういうところをみると、それなりに準備万端の小説なのだ。技師の息子とは、キリコ自身のことである。技師は鉄道線路の敷設工事をしてそのまま死んでいった父親エヴァリストのことで、このことを知れば、キリコがどうしてあんなに機関車を画面の隅に描きつづけたかは、およその見当がつく。機関車とは父のことだったのだ。

しかし、たんに父親と機関車が作用しあっている残響を描きたいだけではなかったのである。キリコにとっては、この父と子の緊張関係そのものが壮烈で、そのため『技師の息子』にも『エブドメロス』にもこの父性幻想が壮絶なナイトメアとして沸き立った。それは一枚のタブローにすれば機関車の漆黒のボディと白煙の蒸気となるようなものだった――。

ちょっとした事実関係のことを書いておくが、キリコの父親はキリコが17歳のときに死んだ。イタリア人である。

それまでキリコは1888年にギリシアのヴォロスに生まれて、アテネの理科工芸学校に行っていた。少年キリコに古代都市アテネが細部にいたるまでずうっと見えていただろうことは、キリコのその後の形象にとっては大きなプラスティック・フォースになっている。

一方、キリコは異常な予感力をもつ多感多情な少年として育っていたらしい。それだけでなく父の存在というものをそうとう過剰に感受していたらしく、厳格なピューリタニズムを周囲に放つこの父親の言動と生き方に、名状しがたい「緊張の浪漫」や「危機の到来」のようなものを感じていた。それゆえキリコにとっての父の死は、キリコの内にひそむ未発の事件を突発させた。

父の死がもたらした異常な高揚はそのまま雑多な形や心情として外に出ることなく、ひたすらそのイメージは想像力のなかに沈潜していったようなのだ。けれども、この手の沈潜はいつまでも続くはずはない。しだいに外気に放たれることになる。そう、それこそがキリコの絵がのちに極限的なメタフィジック・アートに達する要因になった機関車の蒸気だったのである。

父を失ったキリコは、どうしたか。直後にアテネを離れてミュンヘンの美術学校に行った。1907年のことである。パリやロンドンではない。ミュンヘンに行った。ここでドイツ浪漫派に出会い、とくにアーノルド・ベックリンやマックス・クリンガーの表現主義的な幻想絵画を見てハッとした。なんだ、ここに自分が表現の手段を探してきたヒントがあるじゃないか。

もうひとつ、キリコを揺さぶったものがミュンヘンには待っていた。それはほかならぬニーチェの哲学である。ニーチェの「ツァラトストラ」と「超人」と「悲劇」というものだった。こうしてキリコはニーチェを通して、生身の人間を捨てていく。アンドロイドな超人思考をもつようになる。

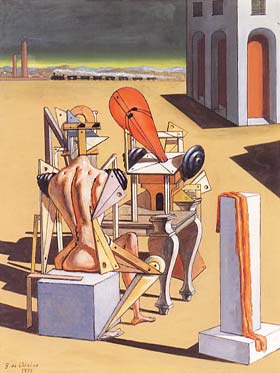

父とマネキンとビスケットと蒸気機関車。それだけ。それらが古代都市の一角に孤絶すること。それだけ。

1909年にイタリアに帰ったキリコが考え抜いたことは、このことだ。翌年、最初のメタフィジック・アートを描いた。《秋の午後の謎》《神託の謎》《時間の謎》《自画像》などだ。サンタ・クローチェ聖堂で啓示をうけたという。

タブローはかなり満足のいくものだったが、何かがまだ足りない。キリコはトリノに向かう。そこはかつてニーチェが発狂して、広場に昏倒した町だ。深く心を抉られた。それとともに当時のトリノにあった18キロにわたって続いていた列柱アーケードに魅せられた。「ポルティコ」である。

やがて自分の絵が評判になっているという噂が届いてきた。キリコはパリに出てどのように受け入れられるのか、あれこれの表象を晒してみた。すぐに詩人のアポリネールが絶賛した。大親分のブルトンも瞠目した。それで、わかった。シュルレアリスムとはそんなものなのか。

世界大戦が始まるなか、キリコはトリノの衝撃を《通りの神秘と憂鬱》に抽象化してみせた。例のポルティコの通りで少女が輪まわしをしている絵だ。右手の建物の奥からは父めいた彫像の影が落ちていた。

ここからのキリコはさらに独創的である。のちにイタリア未来派の旗手となるカルロ・カッラを友としてメタフィジック・アートの様式の総点検にかかると、すぐさまその仕上げを見届けて、ついでは予想に反してラファエロやルーベンスの「古典の規範」に戻っていった。

これには嫉妬深いブルトンが驚いて、すかさず非難を浴びせた。キリコには先刻承知のシュルレアリスムとの袂別である。が、ここからこそがキリコの本番だった。新作を制作することなどには目もくれず、しきりに旧作の手直しやその模倣や、ときには日付だけを書き替えることを始めたのだ。

周囲はこうしたキリコの変貌にとうてい理解が届かず(いまでも美術史はこのようなキリコをどう評価してよいかわからないままだ)、ただ呆然とするのだが(編集に向かっていったのは明らかだ)、キリコのほうは平然とこの晦にいそしんだ。キリコはすでに「面影という本質」の再生に着手しはじめていたわけなのだ。

キリコは「父なる女神」と「通りの憂鬱」と「子どもの脳」を、どのように組み合わせられたのだろうか。かなりの幾何学的縫合がおこっているように感じるが、ぼくにはその計画の細部はわからない。

しかし、試みたかったことは明白だ。叔父が言ったように「心の中のものを消して消していった」のである。消すために誰も見たことのない光景を描き残したのだ。その描き残したものが、「父」と「ぼく」と「憂鬱」だったのである。

こうしたキリコは美術史的に解読されるべきものではない。そもそもキリコ自身が解読を拒むかのような手を打ってきた。回想的自伝もあって、日本では『キリコ回想録』(立風書房)となっているのだが、おそらくいくら読み込んでも解読にはつながらないだろう。同時代人や知識人たちへの批判が目立つばかりなのである。

かくしてキリコに近づくには、タブロー群を飽かず眺め、『エブドメロス』を耽読するばかりなのだ。

「突然、こうした大気の有様が、その色彩と情感を失したのだった。大空の天井の梁と床板が真横から照らし出され、唐突に現出したのだ」。

キリコはこのように『エブドメロス』に書いたあと、背景の書き割りを変転させてカーテンを上げたのである。そこには壮麗で知的ではあるが、ひどい喧噪と淫乱に満ちた光景がくりひろげられて、そこへ遠方で輝く星座が落ちてきたかのような人工窓枠の登場があって、どんでん返しが待っていた。

傑作『エブドメロス』には、こういうアーティフィシャルできわどい場面転換が随所に出てくる。その外連には目を奪うものがある。それなのにエブドメロスは(むろんキリコ自身のことであるが)、たいてい次のようになっていく。「エブドメロスは結局この場にとどまる道を択び、壁の絵だとか芸術品に心を奪われているふうを装った。むろん際めて凡庸なものばかりだったが、子供のときから見てきて、エブドメロスのよくそらんじているものばかりだった」というふうに。

そして、どうなるか。石化してしまうのだ。エブドメロスは「見いだされた時間の記憶のゆりかご、夕暮れとか、夕べの霧にけむる庭、砲兵隊の営舎とか地震などの記憶に、わが身をまかせたのだ」。

いったいキリコはエブドメロスとなって何を書きたかったのだろうか。ひとつは父のことである。もうひとつは? もうひとつはすべてを「加速して、そして凍結していく面影」として、これらいっさいを凝縮することだ。加速する象徴は蒸気機関車である。では凍結していく面影はどうするか。光と影を凍結することだった。キリコはあらゆる絵画に汽車の前進と、そして光と影の停止を描きこんだ。絵ばかりではない。『エブドメロス』もそうした。

この奇想天外な小説は、次のような場面で終わっていく。ロケットが噴射され、すべてが石と化していくのだ。それがラストシーンなのである。

これを読めばジョルジョ・デ・キリコが何を書いたのか、ずうっと何をタブローに描いていたのか、すべてが忽然と了解されるにちがいない。ぼくもまた、叔父が何を教えてくれたのかを、いまではエブドメロスとともに知っている。こんなイメージだ。

ロケットが空に上がっていたが、音はなかった。すべての音が止んでいた。世界の最も非情な姿がことごとくそこにあった。大地の石、人間や動物たちの骨は永久に消え去ってしまった如くだし、豊かで抗しがたい大きな波が、無限の優しさでいっさいの事物を水の下に沈めていた。そして、この新しい大洋の真ん中には、エブドメロスの船が帆をいっぱいに張り、ひとところをじっと漂っていたのだ。

そのときである、ドアの把手が何者かの得体のしれぬものの手でゆっくりと回され、病弱の老人が冬の夜中に震えていた。エブドメロスはとたんに崩れた廃墟の石の上にあご肘をつき、もはや何も考えなくなった。そうしてそのまま暫時、すべての思考が神秘の未知の言葉となって、無垢の白さを誇っていた。