骰子一擲

思潮社 1991

Stéphane Mallarmé

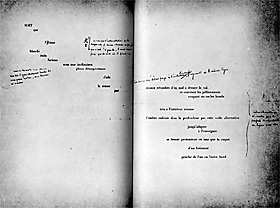

Un Coup dé des Jamais N'abolira le Hasard 1897

[訳]秋山澄夫

投―企。そして方法。

一擲が詩になる。詩が一擲になる。詩は何かを何かに貼り付けたときから生まれてくる。言葉だけでは生成しない。その何かが骰子である。マラルメにとって、詩は方法なのではなく、方法が詩であった。その方法がどこにあったかといえば、いくつもの紙片に付いていた。だからこその、骰子一擲だ。骰子一擲という編集方法だ。

類形同似、だって。

オクタビオ・パスは、「フランス語はそのリズムの貧しさにもかかわらず、マラルメのおかげでこの半世紀のあいだに、ドイツ・ロマン主義が実質的に内蔵してきた可能性を展開した」と書いた。マラルメのおかげで、というところ以外が当たっているのかどうかは、知らない。とくにフランス語のリズムが貧しいというニュアンスはぼくにはわからない。ドイツ・ロマン主義との関係も、たしかにマラルメはノヴァーリスには強く惹かれていたけれど、二人のあいだにとくに濃い線を引けない。

むしろマラルメがオクタビオ・パスに与えた影響が大きかった。そこだけを強調しておいたほうがいい。そのつながりにこそ濃い引き込み線があって、それは「イゾモルフィスム」(類質同形性)という引き込み線であるからだ。

キリンの音。麒麟の文字。

イゾモルフィスムは類似をつなぐ。類似は類似を呼ぶ。マラルメは、言葉が発するすべての類似の内側で、外なる類似をできるかぎりつなぐことを試みた。これはかつては象形文字使いたちがよくよく知っていたことで、ライプニッツが「モナド」と呼んでみたかったものでもある。マラルメのモナドは「文字の類似モナド」で綴られた。

象形モナド文字。マラルメが蹲る。

マラルメが発見したイゾモルフィスムは「類推の魔」と名付けられた。万象の諸関係を付き合わせる準備のために用意された方法である。ぼくもしょっちゅう使っている。これはレヴィ゠ストロースとジルベール・デュランがやっと辿りついた時期から数えると一世紀前に発見された編集方法で、意味作用の複数性もしくは複合性にこそ意味がある、ということを告げるためのものだった。ついでにいうなら、ソシュールなどとはおよそ関係なく、マラルメは構造言語学もどきの基礎を独力で打ち立てていた。

こんなことはマラルメにとってはお茶の子さいさい。ステファヌ・マラルメはさまざまな領域方法の発見者で、かつまた誰も試みなかったことばかりを試みた。アンドレ・ジッドはマラルメ晩年の結晶『骰子一擲』を「人間の精神がおこなった冒険の究極である」とまで絶賛したし、同時代の偉大な先輩だったテオフィル・ゴーティエはただ一言、「脱帽!」と言った。サルトルにいたっては、何も社会活動なんてしなかったマラルメの作品そのものに、わざわざ「アンガージュマン」(現実参加)の称号を贈った。

偶然の持続。マラルメの雑誌。

一八七四年八月、マラルメは雑誌の編集制作を手がける。文芸誌ではない。「最新流行」というファッション通信だ。服飾、料理、園芸をまぜて「流行」を浮き彫りにした。レイアウトも図版選びも、一人でやった。偶然を必然の持続のようにしてみせるには、しばしば自分を編集サイコロにする。

絶対書物。流行の奥。

いまぼくがマラルメから引き出したいことは「書物」と「流行」の密接な関係だ。マラルメはそれを「絶対書物」に求めた。なぜマラルメが『エロディアード』を綴るのに「地球の外の印象を感じとる」ための言葉を磨いたのか、なぜ『半獣神の午後』のような作品を書くために、イストワール(物語=歴史)の顛末を凝縮したいと思ったのか、その話を誰かにこっそり教えたい。ボードレールに始まった高踏派の動向は次の曲がり角に来ていたが、それが突然に『骰子一擲』になった。詩は唐突の書物であり、唐突の書物であろうとすることが詩であり、そのことすべてが「絶対書物」の編集だったのである。

天体の息子。マラルメの別称。

マラルメの詩は何かの交点を暗示する。その交点はプラトン立体のようでいて星体であり、多面体であって陥穴体だ。たいてい柔かい情報が貼り付けられていた。内側はさまざまに縫いとられていたが、人に見せるときは、そこからさっと糸を引き抜くようになっている。残ったものは言葉の量子格子とでもいえばいいだろうか。

耳で見るオトグラフ。目で開くヒエログリフ。

マラルメの筆跡はまことに細字。人生はすこぶる淡いかぎり。作品は? 作品は本人によれば「暗い災厄からこの世に落ちてきた静かな岩」だというのだから、あたかも夜の帳が下りたヒエログリフのようなもので、そんなこと、気がつかない者には音沙汰してくれない。それを知りたいなら、「帳」と題したエッチングをマックス・エルンストのようにしてみればよい。何本もの線条を刻めば、夜がどのように下りてくるのかが、すぐわかる。

勘定のあわない余白。そこからの歩み。

詩思考とは、余白を責める編集のことである。ところが、一行の文字は一行の余白を殺したぶん、一行をはるかに超える意表の余分をつくる。この勘定はあわない。マラルメがはみ出るか、それとも詩がマラルメをはみ出すか、あるいは行を殺すか、評判を離れるか。マラルメはそのすべてを格闘し、そのすべてを繊細した。そのすべてを調合し、そのすべてを減殺した。それを一言でいうなら、インタースコアだ。相互記譜だ。ただし、絶対書物という自立においての、そのための――。

マラルメは非―個人。

世の中には擦り減らす「対の関係」というものがある。このことを知っているのはマラルメか、世阿弥か、デヴィッド・リンチだ。そうでなければマンフレート・アイゲンかスティーヴン・ジェイ・グールドだ。

減らすのは対であるのだが、減数分裂をしてはならない。むろんタイスウ・ブンレツでもない。自分に何もふえないように一対の関係を消去すること。それである。では、そのようにしたことを誰が見いだしてくれるのか。そのときは、そう、そこをイタリック体にすればいい。それから、骰子のどこかの数字を一つだけ消しておけばいい。

マラルメは言語の魔術師なんかではなかったのだ。マラルメはついに個人であることを拒否しつづけた一対の六面骰子の書物なのである。

編集する書物。それは突発。

マラルメが計画していた書物は、編集書物の列柱にあたっている。これからぼくが計画するであろう編集書物の東向きの窓にあたっている。ポール・ヴェルレーヌはこう書いた。「マラルメはいま一冊の書物に取り組んでいるところだが、その書物の深さは万人を驚かせ、その壮麗な輝きも、盲人をのぞいて、同じく万人を幻惑するだろう。それにしても、友よ、いったいいつになるのか」。

パリの会所。違うものたちの夢。

一八八四年ごろ、マラルメのサロン「火曜会」に集まる者たちがいた。マネ、モネ、ルノワール、ドガ、ゴーギャンがいた。ヴェルレーヌ、オスカー・ワイルド、アンドレ・ジッドがいて、しばしばドビュッシーが顔を出した。

マラルメはかれらに書物の計画を洩らした。翌年、ヴェルレーヌに手紙を書いた――書物は突発ですと。そして書き添えた、「二十年以上も前から、私はいつも違うものを夢見て、試みを続けてきました。あたかも錬金術師のように、です。その〝違うもの〟とは何か。言いにくいのですが、数巻よりなる書物というか、建築的で、あらかじめ熟考された書物、もっと突っこんでいえば、究極的で、絶対的な書物だと申せばいいでしょうか……」。

そんなことはマラルメに言われなくともわかっていたのだが、それなのにマラルメが恋しいのは、恋しいのは――。

書物は、逆脱落。編集は、反充填。

中国ではページは頁である。その頁が丁になり、その丁が葉になり、その葉が冊になる。当初に冊から始まっている先行する書物たちとは何なのか。ピーター・グリーナウェイはそういう書物を許さずに、そこから零れる超越映像を食べてしまうオペラ計画をもっていた。ぼくもそんなことを八重洲ブックセンターの円柱棚で百冊の円環に封じ込めたことがある。 封印の内側に厖大な集積回路を用意して。けれども、それはマラルメの計画そっくりに実現しなかった。なぜかといえば、ぼくもマラルメのように神経細胞に頁をもってしまっていたからだ。清水徹の『マラルメの〈書物〉』(水声社)が読ませた。

冊知と冊傷。マラルメのインタースコア。

あらためて『骰子一擲』とは、投げられる前の骰子が書物でありうるということだ。マラルメの計画は、計画そのものを書物の骰子とすることだった。その神殿であるような想念。その配列だけになることだ。マラルメが絶対書物の計画に着手しつつあったのはあきらかだけれど、そこに一冊の書物が想定されてはならなかった。著述したい書物があるのではない。書物という絶対的なものだけが空中放散してほしいだけ。マラルメの決意が書物だったのだ。マラルメのインターテキストは再生されるべきなのだろう。

書物は冊知である…。書物は、挨冊…である。書…物は・冊戮…。書物は…観冊……。書物は診・冊……。書・物・は・冊傷………。書物は…冊害……。書…物は…暗冊…。……書…物……は………表冊?

マラルメ論は数かぎりない。一番古くてマラルメの星図のように輝いているのがアルベルト・ティボーデの『マラルメ論』(沖積舎)、一番新しくてマラルメの行数のように踊っているのがギィ・ミショーの『ステファヌ・マラルメ』(水声社)。