父の先見

青弓社 1989/講談社学術文庫 1996

編集:和田成太郎(青弓社)・池上陽一(講談社)協力:佐藤憲昭・安田ひろみ

装幀:蟹江征二(文庫)

70年代半ば、田中泯と週に一度ほどのペースでインプロヴィゼーションをしていたころ、そのつど集まってくる観客や参加者にしばしばトランス状態になる者がいた。とくにめずらしいこととは思わなかったのでうっちゃっておくのだが、なかにはパフォーマンス後に忽然と話しかけてきたり、意味不明なことを言ったり、まわりを擾乱しそうになったりする者もいて、周囲が困りはじめることがある。そういうときは二人のどちらかが相手した。まあ、ちょっとしたコツで覚ましてあげるのだ。二人ともそういうオペは得意だった。

こういうこと、すなわち「誰かがトランスっぽくなること」は、誰しも多募のちがいはあるだろうけれど、何度か見聞しているだろうと思う。ロックフェスやクラブでも見かけるし、朝カルのようなカルチャーセンターにもたいてい一人や二人いる。熱心な読者にもその手合いが出てくる。ぼくの読者にもいて、ときに怪訝な封書の手紙が届く。たしか30代のころの藤原新也(160夜)はそういうファンをストーカー扱いをしていたが、そうとはかぎらない。

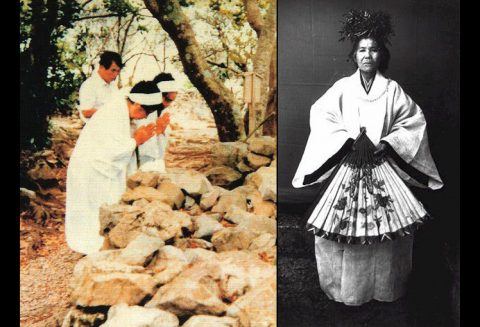

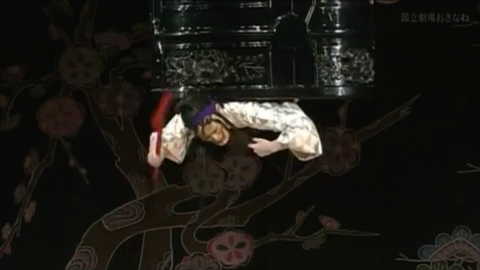

マタイ伝に「イエスはパプテスマを受けると、すぐに水から上がられた。すると天が開け、神の霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になった」とある。沖縄のユタの話には「神様に促されてウタキまで歩くと、天が開いたように光がさして、昔のお役人のような着物を召したおじいさんが降りてこられて、わが可愛いクァンマガ(子孫)よと話された」というような記録が頻繁にのこされている。

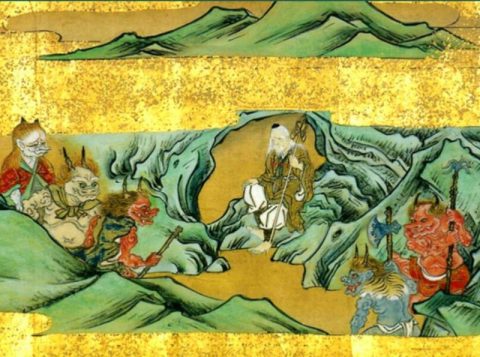

神降ろしである。神懸かりともいう。ユタたちはカミダーリィ(神がかり)と言っている。神が憑いたのだ。初めて神懸かったのではない。ある条件や状態が揃うと、ユタはカミダーリィになる。

この「憑く」とはいったい何なのか。なぜそんなことが常時おこせるのか。何がどこに「憑く」というのか。

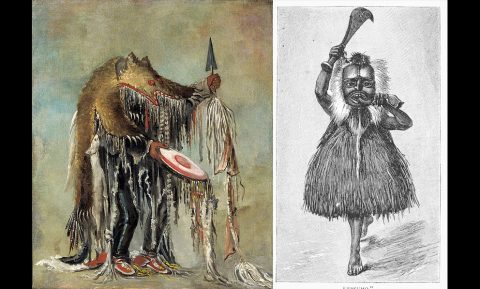

「憑きもの」「悪魔憑き」「キツネ憑き」などとも言う。英語ではしばしば spirit possession と言うので、日本語ではこれを戦後になって「憑依」(ひょうい)と訳した。宗教学用語のシャーマニズムにいう憑霊(トランス状態)に近い状態をさしているのだが、エリアーデ(1002夜)はシャーマンの場合はむしろ「脱魂」(ecstasy)のことだと解釈した。脱魂とは霊が憑くのではなく、その人物のspiritが体を離れることをいう。

そうだとすると、神が憑いたわけではない。神と人とのあいだのダイモーンのようなものがそこに介在したとみなされるのである。

わが国には源氏をはじめとする王朝物語に「もののけ」が綴られ、その摩訶不思議が何度も語られてきたのだが、原文をよく読んでみると、どうもその様子はすこぶる複合的だった。

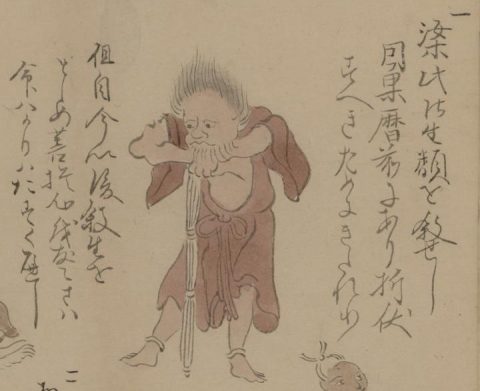

たとえば宇治拾遺物語には、藤原頼通が乗馬中に倒れて急病になったとき、有験(うげん)の高僧として知られる心誉(しんよ)という僧正に祈祷してもらおうと使いを出したら、僧正が到着しない前に護法童子(ごほうどうじ)がやってきて、頼通に憑依した悪霊を追い払ったという話がのっている。護法童子とは使役霊のことで、除霊は分業されたのだ。「もののけ」は一体や一匹の仕業ではなく、幾つかの役割を分担するらしい。ダイモーンは一体や一匹ではないわけだ。

日本では「憑坐」(よりまし)と言って、霊が乗る小さなヴィークル、あるいはメディアを想定する例も多く、またそれが子供の姿をとることも多く(それが護法童子)、ポゼッションやトランスがおこる状況は必ずしも単線的ではない。複合的なのだ。

かつてそんなことを不審に思って、せりか書房から著作集が出始めていたエリアーデを読み、折口(143夜)と柳田(1144夜)にとりくみ、プロテスタント神学者ルドルフ・オットーの『聖なるもの』(創元社→岩波文庫)を覗いたり、岩田慶治(757夜)の『カミの誕生:原始宗教』や『草木虫魚の人類学:アニミズムの世界』(いずれも淡交社→講談社学術文庫)などにぞっこんになって岩田さんの自宅を訪れたり(応接間にフクロウの置き物がいっぱい並んでいた)、トランスパーソナルなロバート・オーンスタインの『意識の心理』(産業能率短期大学出版部)などを読み耽ったことがあった。

ただ、当時は何を読んでも憑依の実態は見えてはこなかった。何か、釈然としないのだ。

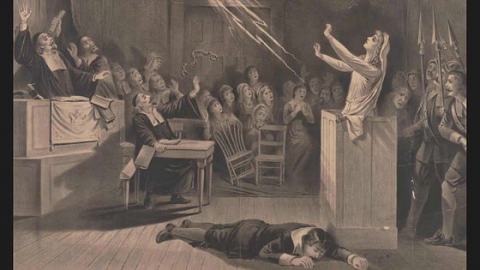

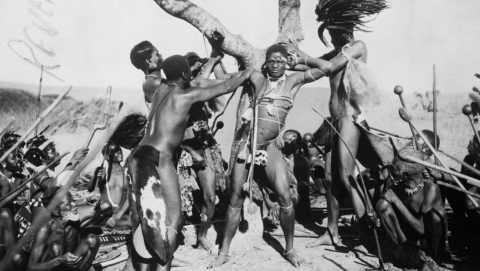

エクスタシー、怨霊、もののけ、イタコなどの神降ろし、多重人格の発生、霊界との通信、キツネ憑き、魔女裁判、ものぐるひ、神聖舞踏、悪魔祓い(エクソシストの歴史)、都市伝説、ドラッグ・トリップ、タントラ的セクシャリティ・・・・。これらは同義ではないけれど、おそらく混じったまま広がってきたものなのだろう。

そこで小松和彦(843夜)らと語りあってもみた。小松には『憑依信仰論』(伝統の現代社→ありな書房)の著書もあり、そのころは「憑依はフェティッシュに属するんじゃないか」と言っていた。けれども、アニミズムやシャーマニズムの研究が憑依の秘密を抉っていると思えるものは少なかったのである。

こんなことではオカルトなどとうてい議論できないし、逆に詰(なじ)りもできない。世界宗教と民間仰を行ったり来たりすることもできまい。非合理な解義が渦巻く神秘主義全般に、手を拱(こまね)くだけになる。

これはまずいのではないかと感じた。どうしたらいいのか。民族学と民俗学をどういうふうに跨ぐか。アニミズムとシャーマニズムとフェティシズムを編集的現在のなかで実感するには何に近づいていけばいいのか。これがいっときの課題だった。30代前半のことだ。

そんななか、アルタイ系の民間信仰を研究したウノ・ハルヴァの『シャーマニズム』(東洋文庫)、佐々木宏幹の『シャーマニズムの人類学』(弘文堂)がそこそこ手厚かった。本書はその佐々木による興味深いアンソロジーめく一冊で、いまは学術文庫に入ったので容易に読める。文庫にしては索引が充実している。佐々木は宗教人類学を専攻した。

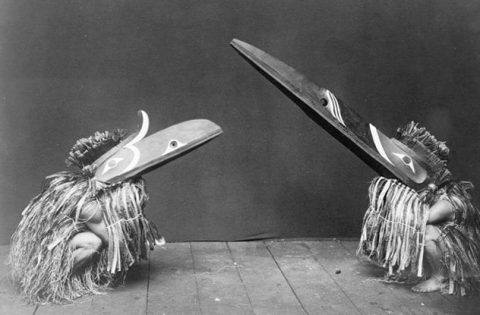

沖縄の「セヂ」を扱い、神や人だけではなく、モノの霊力に迫ろうとしているのが新鮮だった。憑依はそのモノの霊力を含めて、なんらかのサイバーパワーの持ち主が変容するおこないなのである。佐々木はそれを、①役小角(えんのおづね)のような精霊統御型、②シャーマン(巫女)のような霊媒型、③法力を暗示してみせる予言者型に分けていた。

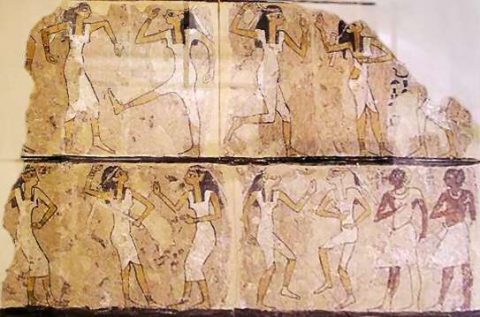

憑依やエクスタシーやトランスは「意識の例外状態」なのだろうと推察できる。ラプソディの原型でもあろう。中井久夫(1546夜)が証したように文明の初期から発生していた分裂病の一種でもあろう。つまりはアルタード・ステート(変成意識)なのだろう。精神医学ではこれを「解離」(dissociation)とみなす。

そうでもあろうとは思うのだが、このことを腑に落ちるように解明する科学や思想はほぼ登場していない。神秘主義やオカルトが学問のかたちをとれないと同様に、憑依現象はたいていは放置しっぱなしなのである。

それでも他方では、大半のマンガやアニメやモダンホラーものには憑依シーンは頻繁に描かれる。いまや憑依しないキャラクターがいないほどだ。そういう作品は水木しげるから『もののけ姫』まで、大当たりもしてきた。みんなヘンシン大好きなのだ。

平田篤胤や井上円了などの探求者もいた。幻想作家というふうに片付けられているが、泉鏡花(917夜)や半村良(989夜)や京極夏彦らの作家も数かぎりなく輩出しつづけている。

最近では、やっと日本の「もののけ」の歴史にも研究者たちが光をあてて、上野勝之『夢とモノノケの精神史』(京都大学学術出版会)、小山聡子の『もののけの日本史』や山田雄司『怨霊とは何か』(いずれも中公新書)、同じく山田の『怨霊・怪異・伊勢神宮』(思文閣出版)など、読ませるものが出てきた。かつては阿部正路の『日本の幽霊たち―怨念の系譜』(日貿出版社)や諏訪春雄の『日本の幽霊』(岩波新書)くらいにすがるしかなかったのだが――。

憑依の歴史は日本ではかなり重大な発端をもつ。だいたい卑弥呼が「鬼道」の遣い手のシャーマンだったけれど、卑弥呼以上にぼくがずっと気になっているのは、十代天皇の崇神(ミマキイリヒコ)こそが祭司っぽかったことである。例の経緯が興味深い。

例の経緯というのは、即位3年、崇神天皇は三輪山西麓の瑞籬宮(みずかきのみや)を拠点に治世をはじめるのだが、まもなく疫病が流行して多くの死者が出た。神意を問うと、神人同居に問題があるらしい。やむなくアマテラスとヤマトオオクニタマ(倭大国魂)を宮中の外で祀ることにして、トヨスキイリヒメ(豊鋤入姫)に託して大和の笠縫邑(かさぬいむら)に遷座させた。分業である。けれどもオオクニタマの遷座がうまくない。崇神はあらためて潔斎をして神浅芽原(かむあさじがはら)に神示を問うたところ、神が崇神の大叔母のヤマトトトモモソヒメに憑依した。一神は大物主神と名告り、オオタタネコ(大田田根子)を祭主として神々を祀れば天下は平らぐという。

またまた分担だ。崇神は大物主神を祀り、事態が収まった。これが三輪神(あるいは出雲神)のspiritだったのである。

この経緯はさまざまに解釈が可能なのだが、このあと崇神は四道将軍を派遣して国を治め、ハツクニシラス・スメラミコトと称される。神武天皇は後付けだろうから、おそらく崇神が日本(倭国)の初代天皇だったと思われる。シャーマン王である。当人が憑依を体験したわけではないだろうが、憑依の「しくみ」を会得した。

日本は祭神を重視するシャーマニズムと憑依のしくみを国が内包して、天皇史を起動させることになったわけである。しかし司祭王としての天皇は、後醍醐天皇あたりをピークに、あとは武家機構の中に組しだかれた。明治維新になって「王政復古」が謳われたものの、そんなことはおこらなかった。島崎藤村(196夜)の『夜明け前』がすべて明らかにしたことだ。いまマンガやアニメが憑依を乱発しているのは、日本全史の逆上を見たいからなのだろう。

TOPページデザイン:菊地慶矩

図版構成(センセン隊):寺平賢司・梅澤光由

大泉健太郎・中尾行宏・桑田惇平・齊藤彬人

南田桂吾・上杉公志・牧野越叢

⊕『聖と呪力の人類学』⊕

∈ 著者:佐々木宏幹

∈ 協力:佐藤憲昭・安田ひろみ

∈ 装幀:蟹江征二(文庫)

∈ 編集:和田成太郎(青弓社)・池上陽一(講談社)

∈ 発行者:野間佐和子

∈ 発行所:株式会社講談社

∈ 印刷:豊国印刷株式会社

∈ 製本:株式会社国宝堂

∈ 発行:1996年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 学術文庫版まえがき

∈∈ 序論

∈ I 霊魂(アニマ)と民俗信仰

∈∈ 民俗信仰とアニミズム文化

∈∈ 「死」の民俗

∈∈ 「葬祭=仏教」と霊魂観

∈ II 民俗宗教の諸相

∈∈ 沖縄・久高島のイザイホー

∈∈ 「カゼ」と「インネン」──長崎県・福江島の宗教文化

∈∈ 都市シャーマニズムの考現学

∈∈ 大都市シャーマニズムと新宗教

∈∈ 脱魂──憑霊論の周辺再考

∈ III 聖と呪力

∈∈ 僧の呪師化と王の祭司化

∈∈ 巫的文化の諸相──『宇治拾遺物語』の考察

∈∈ 憑入・憑着・憑感──憑霊の概念

∈∈ 聖なる狂気の意味

∈∈ 神秘主義と日本の宗教

∈∈ 原本あとがき

∈∈ 初出誌一覧

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

佐々木宏幹(ささき・こうかん)

1930年宮城県生まれ。東京都立大学大学院修了。駒沢大学教授。宗教人類学。著書に『人間と宗教のあいだ』(南斗書房、1979

)、『シャーマニズム』(中公新書、1980)、『憑霊とシャーマン』(東京大学出版会、1983)、『シャーマニズムの人類学』(弘文堂、1984)他。