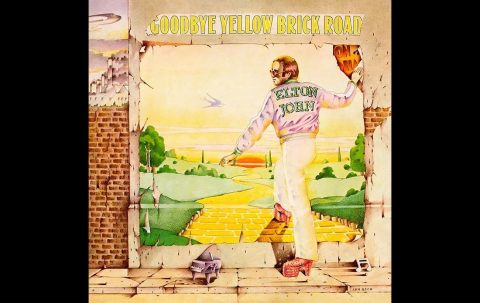

父の先見

新潮文庫 2012

Lyman Frank Baum

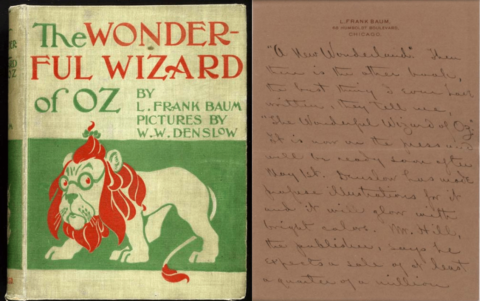

The Wonderful Wizard of OZ 1900

[訳]河野万里子

装幀:品川卓ー 装画:にしざかひろみ

千夜千冊をいつまで続けられるか、わからなくなってきた。書いておきたかった本はまだまだ残っているのに、ほったらかしだ。好きな地域を長旅していながら立ち寄るべきところをその都度の事情で次々にスキップしてしまったようで、まことに所在なく、なぜあの本を採り上げていないのかという問いに答えるべき弁解の所存もない。うーん、困ったことだ。

書いておきたい本はいくらでもある。たとえばモンゴル帝国やトルコ民族の歴史をめぐる本である。ボルツマンやバシュラールである。将門の乱や山崎閣斎の垂加神道の本である。ル・クレジオやル・グインの本である。また阿部和重・奥泉光や川上未映子・赤坂真理以降の日本の現代作家の作品、ミハイル・バクーニンからデヴィッド・グレーバーに及んだアナーキーな思索仮説である。

或る本を扱わないままできたために、その後続に挑んだ本を紹介しそこなう羽目に陥っていて、なんとも気分が悪くなっていることも少なくない。その或る本が仮にデリダだとすると(まさにデリダはそういう類いの一冊だが)、その後のカンタン・メイヤスーからグレアム・ハーマンまでの百冊近くが読みっぱなしになった状態で、そんな身勝手な放置を10年ほども続けていると、一連の流れが自分のなかで宙吊りになってしまうのだ。

なるほど思弁的実在論にはいろいろ文句があるけれど、とはいえ千夜千冊は文句をつけたくて始めたものではないから、むしろスティーヴン・シャヴィロや上野俊哉や森元斎の本を紹介してぼくの見方につなげようと思っていたのに、そうでなければホワイトヘッド(1267夜)に話を戻してでも、ぼくの見方を洩らしてもよかったのに、その界隈すらついつい書きあぐねたままになった。こんなことも、しょっちゅうなのである。

きっと考えすぎなのだろう。千夜執筆中におこる創発を課しすぎているのだろう。これではいっこうに嘖々(さくさく)しない。

対策がないわけではなかった。一つ、何食わぬ顔で突然に懸念の本を採り上げてもよかった。二つ、一冊ずつの感想をうんと短くして冊数をこなしてもよかった。三つ、ぼくに代わって先駆的に流れを追った先達たちの本を早めに案内する手があった。けれども、なぜかそういうふうにしたくなかったのだ。

最近になって妙に読書量がふえてきているのも、センセン(千夜千冊)の循環を悪くしている。体がすぐに疲れてしまうので仮眠をとるのだが、長年にわたって誘眠感覚のときにこそモルフェウスの神とともに本を読みながら何かを考えるというエクササイズをしてきたので(絶好調で本を読むことにずっと問題を感じてきたので)、このところ体重が45キロを下回ってすぐに疲れるようになっても、書斎のリクライニングチェアで仮眠をとろうとしながらも、その姿勢でついつい数冊を、あっというまに読み耽ってしまうのである。これがまた、なんともうとうとするような暇(いとま)なのである。ほんとうに困ったことだ。

そうした日々になってみると、ずっと昔に読んだ本が新たな本を読んでいる渦中に蘇ってくることも多くなってきて、それをどうしたものかとも悩んでいる。なかでも童話、メルヘン、ファンタジー作品である。

実は15、6年前にもそういう予感がして、少年期から読んできたファンタジーやメルヘンや童話や子ども向けを含む冒険ものやミステリーの類いを、ぼくなりの方法で千夜渉猟するプランを組み立てていて、片っ端から書くつもりになっていたのだが、着手しないままになった。

このときはまず『マザーグース』を真ん中において、それ以前とそれ以降に本がとびとびに連鎖するようにしておいて(たとえば、以前にドイツ浪漫派、以後に小川未明やSF)、そこからなんとしてでもトールキンの『指輪物語』に至ろうと考えていた。『指輪物語』こそ20世紀後半に始まるファンタジー爆裂の原点を組み立てた金字塔であったからだ。ところがマザーグースも指輪も採り上げられないまま、今日まできてしまったのである。あーあ、まったくもって、なんてことだ。

というわけで、今夜は突如として『オズの魔法使い』を採り上げる。1900年の作品だ。ポーを別にすれば、アメリカ最初のファンタジーである。ここから20世紀アメリカが始まった。

ヨーロッパの20世紀はフロイトの『夢判断』で、科学の20世紀はプランクの量子定数で、アメリカはOZで、日本の20世紀は与謝野晶子の『みだれ髪』で、幕が開いたのである。

ほったらかしにしてきたファンタジー作品群の中でなぜOZを選んだのかというと、さしあたって二つほど、理由がある。ひとつには千夜千冊の魂胆からすると、作者のライマン・ボームが早くからマザーグースの新たな構成編集にとりくんでいて、そこからオズの着想に及んだという経緯をもっているからだ。OZの成功はマザーグースが母型(マザー)になっているからだ。

もうひとつは、OZはその後にアメリカン・ポップカルチャーによってあまりにも勘案されすぎて、原作を語る文化が萎えてしまったということがある。それがディズニー・アニメや『スターウォーズ』やアタリに始まるゲーム世界に移植されて商業的には当ったのだけれど、それではOZは伝わらない。そこを訂正しておきたい。ぼくは、ミュージカルやハリウッド映画によるOZの大衆化には一度も感心しなかった。

原作が二次制作物になってひどくなった例はいくらでもある。『嵐が丘』『罪と罰』『レ・ミゼラブル』『不思議の国のアリス』『アレクサンドリア・カルテット』などが、そうだ、いずれも映画化されたものはつまらなかった。なかでもOZが一番卑俗になった。ボームがかなり工夫を凝らしているにもかかわらず、映画やミュージカルはボームの狙いを刈り取りすぎた。

何が刈り取られていったかは、以下にメモ含みで話の筋書きを紹介しておくので、察してほしい。

カンザス州を襲った竜巻で家が飛ぶ。エドガー・ポーの名作短編にもメエルストロムの渦があるが、ポーの場合は船を巻き込む大海の渦だ。カンザスの竜巻には少女ドロシーと子犬のトトが乗っていて、家ごと見知らぬところへ飛んでいった。「家ごと」というところが、いい。その後の多くの作品に影響をもたらした。チャップリンから宮崎駿まで。どんな物語も、モンダイは「家」なのだ。

落ちたところがすばらしい田園地帯で、マンチキンたちが住んでいる(→このすばやい転換もあざやかだ。子どもたちには「どこでもドア」が必要なのだ)。さっそく白いドレスの北の魔女が進み出て、ドロシーに礼を言う。「よくぞ、東の悪い魔女を懲らしめてくれました」。そう言っておでこにキスをした。その跡がまるく輝くしるしになった。この謎のしるしがのちのちモノを言う。

ここらあたりには東西南北に魔女が君臨しているらしい(→魔女の配置がワールドモデル)。そのうちの一人、東の悪い魔女がドロシーの家の下敷きになって潰れてしまったのである。けれどもまだ西の悪い魔女がいる。ドロシーはぺしゃんこになった東の魔女が履いていた銀色の靴をもらって、マンチキンの国をあとにする。

黄色いレンガの道がどこかに向かっている。行く先にはオズという国が待っている。オズにはエメラルドの都があって、そこに、どんな願いも叶えてくれる「オズの魔法使い」がいるという。こうして可憐でおチャッピーなドロシーの冒険が始まった。

ここまで、①アメリカ中部の竜巻を発端にした、②家ごと飛んだ、③着いたところをファンタジー・ドリブンの世界にした、④東西南北に対照的な魔女を配した、⑤OZという簡明でアルファベティカルなネーミングが実にいい、⑥北の魔女のキスが「しるし」になった、⑦適当に呪文を出入りさせた、このあたりが出色だ。

が、話はここからである。途中、ドロシーは藁づくめの案山子(かかし)とブリキの樵(きこり)ロボットと臆病なライオンに出会った。「不足の3者」である。

案山子のアタマは藁ばかりで「脳」がなく、ブリキのロボットには油が必要なだけで「心」がなく、臆病なライオンには「勇気」がない。この「不足」たちと連れ立つという設定がなんとも憎い。おそらく『オズ』最大の魅力はここにある。「不足」の連携こそがこの作品の真骨頂なのだ。

ボームは『アリス』からの影響もかなり大きかったと思われるのだが、アリスの話には「不足」がない。ルイス・キャロル(1598夜)はむしろ存在学的な混乱を扱った。「不足」の大事に気が付いたのはむしろグリム(1174夜)やアンデルセン(58夜)であろう。そのへんの案配をボームは受けとめた。

こんなところで自慢するのも何だけれど、『知の編集術』(講談社現代新書)の「はじめに」で、こう示しておいた。「1.編集は遊びから生まれる、2.編集は対話から生まれる、3.編集は不足から生まれる」。

三人の不足者とともにエメラルドの都をめざすドロシーとトトは、道中、さまざまな体験をする。川でかかしが流されたり、コウノトリに出会ったり、誘惑的なケシの花畑で眠りこけそうになったり、「トノ・デ・リ・デ・オー」の歌を聞いたり、野ネズミの女王にもまみえた。OZへの道中が孫悟空型でお伽話型、かつウィルヘルム・マイスター型のビルドゥング・ロマンス(遍歴修行)になっているわけだ。これは『ニルスの不思議な旅』などにも先行していた様相で、とくにめずらしくはない。

ともかくも黄色いレンガの道をなんとか進軍していくと、都の門に辿り着く(→アンデルセン、ダンセーニ、カフカ、漱石が熟知していたように、物語ではしばしば「門」がスレッシュホールドになる)。みんながエメラルドグリーンの服を着て、とんがり帽子をかぶっていた。

小さな背恰好の門番がいて、緑のメガネを掛けないと街がピカピカしているから目が眩むよと言われ、入城を許される。メガネには鍵がついていて、門番がその合鍵を首からぶらさげていた。

一人ひとり、三日にわたって別々に呼ばれた。ドロシーは大理石の王座の上の巨大な顔との面会である。この巨顔がオズの魔法使い本人らしい。この国では大王と呼ばれている。ドロシーがカンザスのおばさんのところに帰りたいという願いを言うと、大王はそのためには代価を払いなさい、ウィンキーの国を独裁する西の魔女を殺せば願いを叶えてあげようと言う。代価を持ち出したところが、いかにもアメリカ的だ。

かかしが案内されたのは美女のところ、きこりが案内されたのは巨大なゾウかサイのような5つの目と5本の腕の怪物、ライオンは大きな火の玉の前に連れていかれた。いずれも変身した大王のようだが、やっぱり西の魔女をやっつけてその証拠をもってこいと言う。

かくて、舞台は西の魔女のいるウィンキーの国に移っていく。このあと、代価を払うために「不足」たちがどう活躍するかが中盤の見所(みどころ)になる。

西の魔女は一つ目だった。ギリシア神話の単眼神キクロプスを想わせるが、魔女の単眼は便利な望遠鏡になる(→これまたドラえもん)。ドロシーの一行がウィンキーに近づくのも望遠一つ目でキャッチされていた。

西の魔女はさっそく凶暴なサルを放ち、ブリキ男が斧をもって打ち倒していった。ついでカラスが放たれ、一行の目を潰しにかかるが、かかし君がカラスたちの首を次々にへし折った。兵士が繰り出されると臆病ライオンが立ちはだかった。やむなく魔女は黄金の冠をつかって飛び猿を呼び集め、一行を捕縛して、ドロシーたちを召使いのように働かせる(→ここはシンデレラ)。来る日も来る日もそんなことが続く。

そのうち魔女はドロシーの銀の靴がほしくなり、何かと計略を練るのだが、そのたびにドロシーのおでこの「しるし」にたじたじとなる。ドロシーにとってのエンブレムは、西の魔女にはスティグマなのである。

それでも強引に片方の靴が脱がされたとき、ここで初めて可憐なドロシーが本気で怒る。ガラスの靴を失って茫然自失したシンデレラとは逆である。ぷんぷんになったドロシーが手元のバケツの水をざばっとかけると、なんと魔女は溶けはじめた。このドロシーの本気なぷんぷんであっけなく一巻の終わり。西の魔女が滅びた。少女はここが強い

ウィンキーたちは大喜びで、不足の3者を丁寧に修繕し、ブリキのロボットにこの国の王様になってほしいと頼む。ブリキはその気になるのだが、まずはドロシーたちをカンザスに返してあげなければいけない。一行はふたたびオズの大王に戦勝報告をするため、黄金の冠で飛び猿たちを集めて、運んでもらうことにした。飛び猿は古代インドのハヌマーン伝説や無数の分身の術をみせる孫悟空を彷彿とさせる。

すでに不足は贖(あがな)われつつあった。では物語はどう結ばれていくのか。ドロシーはどのように帰還できるのか。ここでライマン・ボームがあっと驚くどんでん返しを用意した。オズ大王の正体をずばりあかすのだ。大王(すなわちオズの魔法使い)は、本人が自分はただのありきたりのニンゲンで、嘘つきの詐欺師であると告白してしまうのである。

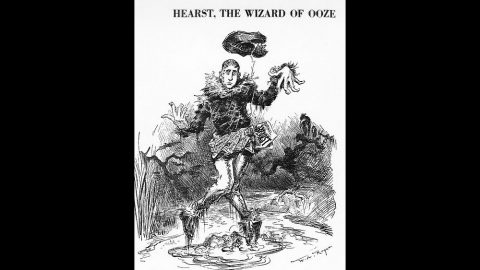

この場面、大王はまことに弱々しく、不思議なほど正直に自分が情けない者であることを縷々語りだす。正体も見せた。風采の上がらない小男だった。それならいままでの恐ろしい姿は何だったのかというと。「見せかけ」だったと説明する。すべてはべてんだったのだ。サーカスの魔術であり、腹話術による支配欲だったのだ。ボームはOZを通して「見せかけ」と「ほんもの」の区別がつきにくいことを、物語の底辺に織り込んだのである。

あとはおまけだ。みんなで気球をつくって帰ろうとするのだが、これは失敗。陶器の国に出向いてそこで策を練るも、なかなかうまくいかない。では、どうするか。一回分だけのこっていた冠の魔法をつかって、クァドリングの国の女王グリンダが救いの手をさしのべた。ドロシーは銀の靴のかかとを3回鳴らして、カンザスの故郷に舞い降りたとさ‥‥。

話はこんなふうで、かかしたちの「不足」と大王の「見せかけ」とドロシーの「純粋」が未曾有の逆転を導いていくという、意外な顚末になった。

よくぞボームはこんなファンタジーを書き切ったものだ。文体は単純で、メタファーもひどくプリミティブではあるけれど、作品を成立させている根本の考え方がおもしろい。ところが、このおもしろさは、存分には伝わらなかったようなのだ。

1900年に初版が刊行されて以来、『オズの魔法使い』はとてもよく売れたのだが、実はその後の児童文学史のなかではめったに推薦図書にはならなかった。①児童の発見や才能の開発に役立たない、②子どもたちを臆病にさせる、③リーダーをからかいすぎている、というのがその主な理由だった。キリスト教団体は「魔女に親切な魔女と悪い魔女がある」としたことを痛烈に批判した。これらはどれもとんでもない勘違いだ。こういうきわどいメルヘンこそがもっと充実していったほうがいいに決まっているのにねえ。

このへんのリクツについては、大正7年に鈴木三重吉や西條八十や野口雨情(700夜)によって始まった童謡運動が「弱さ」と「不足」と「寂しさ」を全面に押し出したことを強調しておいた『日本流』(朝日新聞社→ちくま学芸文庫)を、読んでもらいたい。

当時のアメリカの実情を反映しているという批評も出回った。「OZはアメリカだ」というものだ。そのことを根拠づける研究論文も少なくない。けれどもこの見方が一番くだらない。どんな国のどんな時代のファンタジーもその土地の伝承や特色を反映しているものだが、OZはそこに「負の装置」をもちこみ、「みかけ」が「ほんもの」を擬いてきたことを織りこんだのである。もしこの作品がイマイチだとすれば、ボームがこの意図をあまりに正直に描きすぎたという、そのことだけだ。そのせいで、多くの批評家はこの作品を「知のしくみ」に置き換えることができなかったにすぎない。

作者のライマン・フランク・ボームのことは、いろいろなことがわかっている。父親は石油業にかかわっていたが、同時代のロックフェラーの勢力にたじたじになっていた。少年時代に案山子に追い回される悪夢をよく見ていた、スクラップの部品でロボットめいたものをつくるのが好きだった、そのほか、あれこれ。

とくに詳しいことは紹介しないけれど、一言でいえば「まにあわせ」あるいは「ありあわせ」の表現人生だったと思われる。つまりはすこぶる編集的だったのだ。これはファンタジーの隠れた王道でもあろう。

ところで、今夜はとりあえず新潮文庫の新しい版にしてみたが、ぼくは『オズ』をいつごろ、どの本で読んだのか、おぼえていない。偕成社か福音館か、それとももっと幼い子のための絵本だったのか。手元に岩波少年文庫もあるけれど、これはずっとのちにあらためて入手した。

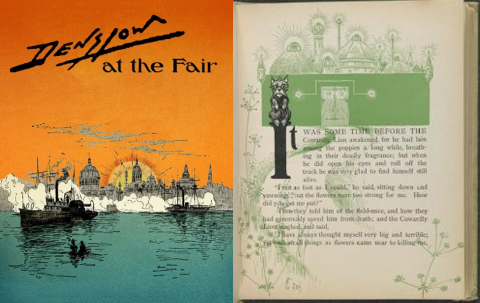

それでもすぐに感応したことは、挿絵が決め手だということだった。初版がすでにしてすばらしかった。ポームの友人のウィリアム・ウォレス・デンスロウが色鮮やかに描いた。デンスロウの挿絵がなかったら、読者はドロシー、きこり、ロボット、魔女、魔法使いのキャラクター・イメージが結ばなかったかもしれない。これは『アリス』にもあてはまる。挿絵というもの、ファンタジーには欠かせない。

しかし長じてOZを積極的に評価したくなったのは、やっと『フラジャイル』(ちくま学芸文庫)を書いてからのこと、とくに「不足」「不具」「欠陥」こそが編集的想像力の源泉のひとつであることに気がついてからのことだった。またそのことは「境界をまたぐ」ことによって、より鮮明になることに気づいてからのことだった。

このことはOZだけではなく、多くの童話やファンタジーに採用されてきた価値観であろうとは思うが、そういう価値観をかなり正直に物語として綴ったのは、ひょっとすると『オズの魔法使い』とサン=テグジュペリ(16夜)の『星の王子さま』が最初だったのではないかと思われる。ただ惜しむらくは、そのことを称賛するには、あまりにアメリカンなOZ解釈がはびこりすぎたということである。

では不幸にしてファンタジー文学群にうまく巡り会えなかった諸君のために、ドロシー・セイゴオからのおみやげをどうぞ。

ファンタジー作品の優れた水先案内を最初に見せたのは荒俣宏(982夜)の『別世界通信』(月刊ペン社→筑摩書房→イーストプレス)だった。ぜひ読むといい。これはそうとうの名著だ。一方、ファンタジーの意味を深めたのは井辻朱美の『ファンタジーの森から』(アトリエOCTA)と『ファンタジーの魔法空間』(岩波書店)、広くて目配りのいいガイダンスを買って出たのは小谷真理(783夜)の『ファンタジーの冒険』(ちくま新書)と石堂藍の『ファンタジー・ブックガイド』(国書刊行会)だった。

最近、これらに格別な一冊が加わった。渡辺京二の遺作ともいうべき『夢ひらく彼方へ――ファンタジーの周辺』上下(亜紀書房)だ。指輪、ナルニア、ゲドを読むにも強力な援軍をもたらしてくれるだろう。

ぜひとも読むべき作品も挙げておく。アプレイウス『黄金のろば』、アリオスト『狂えるオルランド』、マクドナルド『リリス』、リンゼイ『アルクトゥルスへの旅』、トールキン『指輪物語』、ルイス『ナルニア国ものがたり』、ル・グイン『ゲド戦記』、トーヴェ・ヤンソン『ムーミン』、カルヴィーノ『まっぷたつの子爵』などだ。

日本ではなんといっても稲垣足穂(879夜)と山尾悠子が欠かせない。ダントツだ。挿絵ではタルホと山尾悠子となかよしだったまりの・るうにいが、パステル画によってファンタジーの解法を擬いてみせた。念のため。

では諸君も、ときにはしばしOZしなさいね。

TOPページデザイン:菊地慶矩

図版構成(センセン隊):寺平賢司・梅澤光由

大泉健太郎・中尾行宏・桑田惇平・齊藤彬人

南田桂吾・上杉公志・牧野越叢

⊕『オズの魔法使い』⊕

∈ 著者:ライマン・フランク・ボーム

∈ 訳者:河野万里子

∈ 装幀・協力:品川卓ー

∈ 装画:にしざかひろみ

∈ 発行者:佐藤隆信

∈ 発行所:株式会社新潮社

∈ 印刷・製本:錦明印刷株式会社

∈ 発行:2012年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 1 たつまき

∈ 2 マンチキンとの話しあい

∈ 3 どうやってかかしを助けたか

∈ 4 森の道

∈ 5 ブリキのきこりを救う

∈ 6 臆病なライオン

∈ 7 オズ大王の都めざして

∈ 8 死に誘うケシの花畑

∈ 9 野ネズミの女王さま

∈ 10 エメラルドの都の門番

∈ 11 すばらしいエメラルドの都

∈ 12 悪い魔女を探して

∈ 13 救出大作戦

∈ 14 翼のはえたサル

∈ 15 オズ大王の正体

∈ 16 偉大なるぺてん師の魔術

∈ 17 飛びたった気球

∈ 18 南へ

∈ 19 闘う木の襲撃

∈ 20 繊細な陶器の国

∈ 21 ライオン、百獣の王になる

∈ 22 クァドリングの国

∈ 23 魔女グリンダ、ドロシーの願いをかなえる

∈ 24 なつかしいわか家

∈∈ 訳者あとがき

⊕ 編者略歴 ⊕

ライマン・フランク・ボーム(Lyman.F.Baum)

1856年、ニューヨーク州生れ。病弱ながらも、父親が石油業界の成功者であったため、裕福で恵まれた環境に育つ。新聞記者、演劇、セールスマン、業界誌編集者等を経て、40代で童話の創作を開始。1897年に発表の『散文のマザーグース』で注目され、1900年に発表した『オズの魔法使い』がベストセラーとなり大成功を収める。『オズ』の続編を20年間にわたり書き続け全14巻を執筆した他、少年少女のための作品を数多く残した。

河野万里子(こうの・まりこ)

上智大学外国語学部フランス語学科卒業。主な訳書にウィリアムズ『自閉症だったわたしへ』(新潮社、2000)、サン=テグジュペリ『星の王子さま』(新潮社、2006)、サガン『悲しみよ こんにちは』(新潮社、2008)、『打ちのめされた心は』(河出書房新社、2021)他。