父の先見

岩波書店 2001

執筆:高橋義人・島薗進・上山安敏・鶴岡賀雄・竹下政孝・津田真一・佐藤研・村本詔司・稲垣直樹・鈴木雅之・山脇直司・久米博・的場哲朗・大田俊寛・高橋原・小林康夫・出村みや子・深澤英隆・加藤幹郎

装幀:司修

世の中、二択が多すぎる。二択ばっかりだ。たとえば戦争か平和か、都会か里山か(高層ビルか自転車か)、シャネルかユニクロか、バラマキか減税か、軍人か僧侶か(赤か黒か)、ロックか民謡か、民主党か共和党か、自然か人工か(アリストテレスかワイルドか)・・・・。こんなダイコトミーによる二択で世の動静を語ってきたから、ダメなのである。

AかBか、ではあるまい。編集するなら「A、BorC」である。AとBの攻めぎあいの間隙からふいに出現しうる「orC」がAとBの関係を読み替えるはずなのだ。そうあってほしいと思ってきた。そして、この「orC」をさかのぼれば、そこにグノーシスが蟠居しているのだろうと、ずっとみなしてきた。

ちなみに「A、BorC」のことを、かつてのぼくは「2+1」(ツー・プラス・ワン)とも言ってきた。これは三浦梅園の「反観合一」に肖ってのことだった。

今夜の千夜千冊は1779夜に紹介した『グノーシス 陰の精神史』の姉妹版にした。ほぼ同じ監修者のもと、各自の得意分野を多くの執筆陣が分担するという雑居型の構成スタイルも踏襲されている。

姉はハンス・ヨナスの先駆的研究とナグ・ハマディ写本の詳細な分析に依拠して、もっぱら古代グノーシスのルーツと深層変化を探るものだったが、妹の本書のほうは、そのグノーシスが中世ユダヤ教やキリスト教やイスラームの中に入りこんで異端扱いされ、かぎりなく矮小化されたかのように見えたにもかかわらず、いつしか新たな神秘主義的な意匠をまとって、まるで山火事のあとにツンツン萌える草のように近現代の文学やアートや哲学に再生されていった変容ぶりを扱った。

ただ、この妹の仲間たちにはあたかも9姉妹のミューズよろしく、世を欺くような多様な美貌と柔らかい姿態と、独特のリテラシーとヴイジュアルを伴う表現力とがバッチリ備わっているので、彼女たちをその気にさせて籠絡するのはラクではない。まして、束ねてどこかに集めてパーティをするには、よほどの招待状が必要だった。

本書には、ノヴァーリスやブレイク、ヘッセやユゴー、ドストエフスキーやワーグナー、ハイデガーやユング、シャガールやシュタイナー、はてはシュルレアリスムの動向、ディックのSF的グノーシス、タルコフスキーの映画的グノーシスの濃度感覚、フェミニズムの変遷まで採り上げられているのだが、これらのモダーン・グノーシスの草萌ゆる色気を説明するには、よほどに入念で緻密な概念設計か、もしくはそうとうアクロバティックな補充編集が要求される。

それほど、この妹が連れてきたミューズたちは只者ではない。けれども、本書はミューズたちのパーティ会場を用意しきれなかったようだ。

あらためて申し上げておきたい。一言でいえば、グノーシスとは「原理的に欠損を抱えている思想に関する最深の見方」のことである。

古代ギリシアや古代中国に発した知の脈絡というもの、その大半がつねに普遍的な「世界」を大前提として指定してきたのだが、その世界はもともと欠損や欠陥を抱えてきたとみなすのが、グノーシスなのである。

1779夜にも書いたように、世界は何かの理由でいつしか出来そこないになったのではない。出来そこないをむりやり「世界」と名付けてしまったのが、その後の世界観のプロトモデルになってきたにすぎない。そのためこのプロトモデルは、出立に伴っていた欠陥を明示することを避け、そのかわりにポジのプロトモデルに抵触するであろうネガの世界像とその要素因を振り落とすか、隠してしまった。この振り落としの武器として使われたのが、AかBかのダイコトミー(二分法)による二択だったのである。

このやり口に待ったをかけたのがグノーシスだ。グノーシスは、もともと世界はできそこないなのだから、できそこないの神々もいたのだし、欠陥や欠損や欠如が世界(あるいは「世界たち」)を生成したことも、ありうるはずだと言いだした。ディオニューソスの矛盾を伴う生成力が、こうして蘇っていった。

世界生成の秘密を、こんなふうに一見パラドキシカルな言い方(ハンス・ヨナスはそれを「反宇宙的二元論」と名付けた)によって説明しはじめたグノーシス思潮は、それなら二択に勝ちのこる世界観を変更できただろうか。長らく、そうはいかなかった。強靭なプロトモデル派の力の前では、歯が立たなかったのだ。

けれども、歯は立たないものの、引き下がりもしなかった。性こりもなく流布された知の脈絡を、たえず深部で切り替えるように告示しつづけてきたのがグノーシスだったのだ。

グノーシスは世界が出来そこないで不完全なのだから、完全をめざそうとか原理的な欠損を保全しようなどとは、思わない。またプラトンや孔子のように理想や理念に完成系を想定したりはしない。グノーシスは欠陥を訂正しないまま、世界像の語り方の欠陥にひそむ「orC」の方法を採り込んでしまうのである。

おおむねグノーシスの根底にはこういう仕掛けが魂胆されているのだが、そういうグノーシスをどうミューズたちにあてはめて説明できるかというと、これがいまのところは本格的に組み立てられてないままなのである。

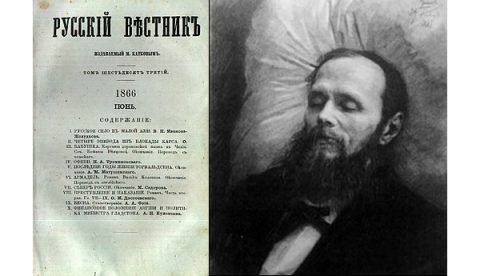

たとえばドストエフスキーはあきらかにグノーシス思想的弁証術を援用しているのだが、そのようにドストエフスキーを論じるのは、あまりに多くの既存のドストエフスキー論が膾炙されているなかでは、いっこうに変更されないままになっている。またたとえばシャガールやタルコフスキーやフランシス・ベーコンにグノーシスの介在を認めたとしても、そのことをどう説明するかがおぼつかない。

もっとわかりやすく身近かな日本に引きつけていえば、ぼくなどは唐十郎や椎名林檎のジャパニーズ・グノーシスに大いに関心をもってきたけれど、そのように唐や林檎を称揚してあげるための戦線が世の中に乏しすぎて、切歯扼腕をかこつしかないままなのだ。けれどもそこを突破しなければ土方巽も寺山修司も鈴木忠志もなく、また忌野清志郎も電気グルーヴもキングヌーもないはずなのである。

これはいったいどういうことか。このあとの議論をわかりやすくするためにあえて誤解を恐れず思い切っておけば、「衝撃的なサブカルはグノーシスである」ということだって、言っておいたほうがいいということだ。さらにぶっちゃけていえば、柳宗悦の民芸センスや北大路魯山人の陶芸と料理のあしらいや勅使河原蒼風の前衛的生け花はグノーシスの変形であり、ロックやお笑いや格闘技やゲームソフトはグノーシスっぽい様態の再生だった、あるいはサブカルにおけるアナロギア・ミメーシス・パロディアの主張だったと言うべきなのである。

とはいえ、言うまでもないだろうけれど、サブカルがグノーシスを追ってきたというのではない。ギリギリの感覚をロックや陶芸やゲームに見いだそうとした者が、ふいにグノーシスの恩恵に出会えたということだ。

むろん、それなりの準備のうえでグノーシスを表明した思想者やアーティストたちもいた。

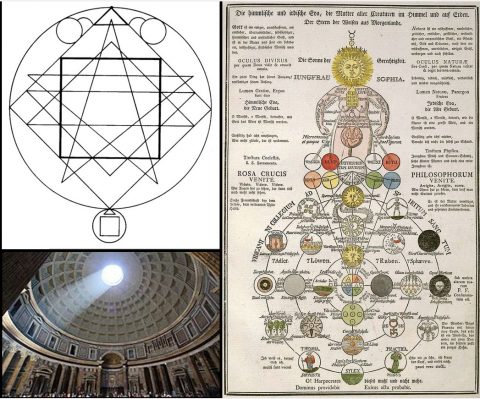

少し近世ドイツの例をあげておく。ドイツでグノーシスを再興させた一人にヤコブ・ベーメがいた。ベーメは錬金術やヘルメス思想やピエティズム(敬虔主義)に注目して、古代思想をいつでも自在に出入りさせる方法を獲得した。これは世の中では神秘主義(エゾテリズム)だと解釈されている。

ノヴァーリスは『夜の賛歌』でゲーテの『ウィルヘルム・マイスター』的な昼の世界観に対して、とことん「夜」を持ち出した。「夜」とは別世界のことだった。別世界ではあったが、精神は目を凝らさなければ何も見えてこない「夜」においてこそ、むしろ研ぎ澄まされていくとみなした。

そのノヴァーリスの「精神の夜」を引き継いだのがフリードリッヒの油彩画である。フリードリッヒは悲惨に遭遇する《希望号の難破》と救済を願望する《山上の十字架》を描いて、グノーシスな捩れを踏襲した。シューベルトの第9番《ザ・グレート》や弦楽五重奏曲ハ長調は、苦悩を背負った哀切と彼方への甘い憧憬との両方が組み合わさっていた。

しかし世の中の系譜では、これらはもっぱらドイツ・ロマン主義としてまとめられてしまったままなのである。これではこのあとのモダーン・グノーシスとしてのヘッセやシュタイナーは読み取れない。ヘッセは『デミアン』で新宗教を否定したわけでなく、シュタイナーは雑誌「ルツィファー・グノーシス」でルシファーの復活をめざしただけではなかったのである。

本書を読んでいると、以上のような誤解が解消されているとは思えなかった。もっと織り成せるのではないかと期待していただけに、モダーン・グノーシスはこんなにもバラバラなのかという落胆も禁じえなかった。

おそらく妹が連れ立つミューズたちの大胆で多様な表現力に惑わされすぎたのであろう。これではせっかく「表象文化史」という学問がありながら、あいかわらず異端を異端として扱っているままではないかと文句をつけたくなる。とくに科学思想界におけるグノーシス、生物進化や脳分化や情報科学をめぐってのグノーシス、またテクノロジーの特化に顕著なはずのグノーシスをまったく扱っていないのが不満だ。

そこで今夜は本書の構成項目をいちいち案内せずに、ぼくが重視したいグノーシス的なるものをなんとか浮上させるという気分で綴ってみることにしたわけである。

卓抜で独創的な隠喩学(メタフォロジー)の研究者だったハンス・ブルーメンベルクの『世界の読解可能性』(法政大学出版局) を千夜千冊したことがある(1519夜)。ブルーメンベルクは『近代の正統性』(法政大学出版局)のなかで、「ヨーロッパの精神史はグノーシス思想との葛藤をもってしか語れない」と述べた。

同じく千夜千冊でフリードリッヒ・ヘーアの『ヨーロッパ精神史』(二玄社)を採り上げたことがある(1705夜)。ヘーアはそこで「ヨーロッパ精神史はプラトンの注とオリゲネスの注から始まった」(二人への補充と注文)としたうえで、その作業にこそメシアを待望する「信仰」(ピスティス)を、世界解釈の変更を求める「認識」(グノーシス)のほうへ変換するしくみがひそんでいたと喝破した。

ピスティスからグノーシスへの変換とは、どういうことだろうか。

ヨーロッパだけのことではないが、世界の精神史というものは「大過去に優れた理想が実現していた」という仮想史を前提にして、それを追憶するかのように歴史をつくっていくというシナリオにもとづいて、記述されてきた。

つまり優れた理想が忘却されたのだから、新たにその理想を追求したいというふうに発展してきた。まさにキリスト教や儒教はそうなった。モンゴル帝国やオスマントルコもそうやって延命し、発展を企図してきた。

しかし実は、そこにはいったんピスティスによる忘却がおこったのである。グノーシスはその忘却を咎める。いや、忘却という認識の欠落を覚醒に切り替えていく。忘れたことを思い出しましょうというのではなく、忘却そのものの構造に覚醒の全契機がひそんでいるとみなすのだ。

ところが、そういうふうに歴史の正否を重ねるようにして入れ替えるグノーシスが異端扱いされて(オカルト扱いもされて)、そのうち希導になっていってしまうと、単調な歴史観や世界観ばかりが残るようになってしまったのだった。

そうなのである。グノーシスをわかりにくいものにさせてきたのは、ヨーロッパ精神史の気取った解釈の歴史だったのだ。ついでに言えば、またぞろ背中から太刀を浴びせるようで申し訳ないが、そういう精神史をデコンストラクション(脱構築)すればいいと思いすぎてきたポストモダンな思想的立脚に頼りすぎていたせいなのだ。グノーシスは、ヘーゲルやフッサールによっても、フーコーやデリダによっても辿れない。せめてフィヒテやドゥールズとともに掘り下げていくべきだった。

グノーシスを掴まえるのは、そんなにも難しいことなのだろうか。そんなことはない。

諸君はそうとは思わずにグノーシスに染まって、マイルス・デイヴィスやピンク・フロイドやボブ・マリーに痺れ、アントニオ猪木の異種格闘技やビートたけしのナンセンスや石野卓球のパフォーマンスをおもしろがったのである。これらは図らずもポップカルチャーが吸引したグノーシスにほかならない。

いやいや、かれらはグノーシスのグの字も知らなかったのではないか。それをグノーシスの影響だとか共感だと言い募るのは、贔屓の引き倒しだろうと言いたいだろうか。そういう反論をしたくなるのもわからないではないが、ぼくはそうは見ていない。かれらは自覚的ではなかったにせよ、ヨナスの反宇宙的二元論を好んだのである。

それならグノーシスを自覚すると、どうなるのか。こう言えばいいだろう。グノーシスを「別様の可能性」に転じていったのだ。

自覚した者たちは、もちろんいろいろいた。ドストエフスキーが向かったのは「罪」や「悪」である。『罪と罰』のラスコリニコフも『悪』のスタヴローギンも『カラマーゾフの兄弟』の父親も、罪と悪を背負うことによって、そこに立ち向かう正義と信仰や軟弱な認識と思索を挫いていった。その方法にはグノーシスが動いていた。

忘却と覚曜の逆対応を手玉にとる手法は、ヘッセの『シッダルタ』にもあらわれている。主人公のシッダルタ (青年ブッダ)は美しい娼婦カマーラに溺れ、商人カーマスワミーと取引をして富裕になるのだが、あるとき疲れ果てて寝入ってしまい、そこからの目覚めをきっかけに立ち直る。忘却を覚醒に入れ替えたのである。『デミアン』でグノーシスを使ったヘッセは、グノーシスを仏教にも持ち込んだのだ。

ワーグナーの《パルジファル》 では、忘却に代わって「無知」が覚醒の容器になった。無知で愚かなパルジファルは、アンフォルタス王に従う聖杯の騎士たちと交じることによって、いったん花咲ける乙女たちの誘惑を受けて忘却の淵をさまようのだが、そこから覚醒を遂げた。

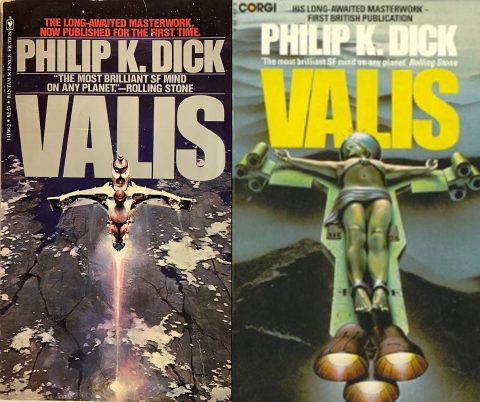

ちなみに、パルジファルの転換にグノーシスが動いていたと読み解いたのは、SFの魔王フィリップ・K・ディックであった。『ヴァリス』がグノーシス主義の全面開花のようなものだから当然だろう。ハマディ文書、プレ・ローマ界、ソフィア、世界霊、ヌース(叡知)、マニ数、カバラ、シモン・マグス、薔薇十字、ヤコブ・ベーメなど、『ヴァリス』にはグノーシスがごまんと詰まっている。

ディックはそれだけでなく、VALISという世界をグノーシス宇宙同様の三層構造に仕立てた(プレ・ローマ、中間世界、物資的世界)。このことは『パーマー・エルドリッチの三つの聖痕』にも如実に投影されている。

最後にもうひとつ、格別な例をあげておく。

本書にはアンドレイ・タルコフスキーの映画的グノーシスについて、高橋義人と加藤幹郎による論考が収録されていた。本書のなかでは白眉といえるものだったが、おそらく本書を手にとろうとした者なら、タルコフスキーの世界観が尋常ではないことには気づいていたはずだ。

きっと《ストーカー》や《サクリファイス》を観た者の誰しもがギョッとして、これはいったい何をあらわしている光景やストーリーなのかと思ったにちがいない。しかし「これは何だ?」と思わせること、映像の編集的組み合わせがそのことを暗示すること、それがタルコフスキーによるグノーシスの露出だったのである。

《ストーカー》では立入禁止帯「ゾーン」が登場する。隕石か宇宙船かが落下したせいで、一帯のすべてが破壊された荒涼たる区域になっている。案内人はストーカーと呼ばれているらしく、科学者と作家を秘密裏に案内する。

二人はゾーンに関心をもっていて、できれば科学的に調査したり、なんらかの作品として書いてみたいと思っているのだが、そこが何かはまったくわからない。ストーカーはゾーンが自分の魂と出会える特異な場(プレ・ローマ界)だろうと気づいているので、二人にもっと虚心坦懐になることを奨めるのだが、二人はいっこうに感知ができないでいる。

やむなくその場を去ったストーカーに代わって、身体障害をもつ娘がゾーンにやってきて、ゾーンの名状しがたい神秘に感応する。娘は欠陥によって覚醒に近づけたようなのだ。1979年の映画作品だった。

《サクリファイス》のほうは第三次世界大戦によって終末を迎えつつある日々が舞台になっている。アレクサンドルはこの世の終焉からの救済を志したくて、自身の犠性(サクリファイス)を神に誓っている。そこへ郵便配達夫のオットーから、召使のマリアが魔女であることを告げられる。アレクサンドルがマリアのもとを訪れて抱き合うと、二人は空中を浮遊しながら時計の逆回りにゆっくりと回転しはじめる。

このときの映像はダ・ヴィンチの《マギの礼拝》を入念になぞるものになる。幼子イエスと聖母マリアがアレクサンドルと召使マリアに多重化されるのだ。

タルコフスキー最晩年の1986年の映画だが、のちにインタヴューに答えて、アレクサンドルが信仰心がなく、物欲も薄く、ふらふらとシュタイナーの神智学に共鳴している男という設定にしてあると明かした。

タルコフスキーが文明の成果の大半に失望している監督であることは、よく知られていよう。生まれ育ったロシアの近現代史にも納得していない。また、そのことを《惑星ソラリス》がそうであったように、たえず「別様の可能性」に求めて映画作品を制作してきたことも知られている。ぼくはそれが傑作《ノスタルジア》に結実して、行先不明のファンタジーに昇華していったことに心底驚いたものだ。

それからである。一種の二律背反を通過した者や、その矛盾や葛藤の姿に注目した者が、すぐれた作品表現に達するのは、そこにグノーシスめいたものが出入りしたからだろうと思うようになったのだ。もう少し本気でいえば、グノーシスとの逢着はリテラルにもヴィジュアルにも編集制作性の極北に達する可能性が充ちるものになるだろうと確信するにいたったのだ。

別の言い方をすれば、世界は二択などによって一様につくられることなどありえず、必ずや「世界」(モデル)と「世界たち」(ヴァージョン)との複雑な関係ごと語られるしかないだろう、編集とはそのことを断固としてめざす方法なのだろうということになる。

一方、ここにはなんとも「やりきれないもの」が残っていく。グノーシスをお水取りにした者の作品は、わかりにくいものになっていることが多く、そのためそこからグノーシスを引っ張り出すことが、鑑賞者にも、また本人にすら、難産になってしまうのだ。これはなんとも、じれったい。タンタロスである。

ホドロフスキーや寺山修司やデヴィッド・リンチの演出がわかりにくくなるのは、迎合的な「わかりやすさ」よりもずっと有難いものだけれど、一般にはじれったく、多くの者をタンタロスにさせるのだ。

しかし、ここがAかBかの二択にらずに「orC」に向かえるかどうかの“際”なのである。さきほどフリードリッヒの絵の話をしたが、ターナーの絵も「orC」に向かい続けてみせた。かつてNHKの日曜美術館でターナーを特集したとき、ゲストに呼ばれたぼくは、そのターナーの危険への挑戦を強調したのだが、放映時にはカットされていた。

こんなことを思い出した。かつてパンク・ミュージシャンとして鳴らしていた町田町蔵が、芥川賞作家の町田康となってから、二人で織部もどきの陶芸を遊んだことがある。東京か美濃に出向き、陶芸家の教えを乞いながら、作陶に没頭し、また二人で帰ってくる。そのあいだずっと一緒にいて、その時間のすべてが細部の断片までグノーシスめいていくことを感じた。けれどもそれを掴まえて、ほれほれこれがグノーシスだよとは、言いたいとは思わなかった。町田町蔵には、そんなことはずっと併走していたことだったのだから―――。

できれば、古今のグノーシスを「編集グノーシス」としてその様相の要訣を提示してあげたいとも思うのだが、それには思想界や芸術界からタンタロスの絶叫が聞こえてきてからのほうが、いいのだろう。近頃はしみじみそう思うようになっている。

TOPページデザイン:美柑和俊

図版構成(センセン隊):寺平賢司・梅澤光由

大泉健太郎・中尾行宏・桑田惇平・齊藤彬人

南田桂吾・上杉公志・牧野越叢

⊕『グノーシス 異端と近代』⊕

∈ 編者:大貫隆・島薗進・高橋義人・村上陽一郎

∈ 執筆:執筆:高橋義人・島薗進・上山安敏・鶴岡賀雄・竹下政孝・津田真一・佐藤研・村本詔司・稲垣直樹・鈴木雅之・山脇直司・久米博・的場哲朗・大田俊寛・高橋原・小林康夫・出村みや子・深澤英隆・加藤幹郎

∈ 装幀:司修

∈ 発行者:大塚信一

∈ 発行所:株式会社岩波書店

∈ 印刷:法令印刷

∈ カバー:半七印刷

∈ 製本:三水舎

∈ 発行:2001年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 図版

∈∈ 諸文書略号表

∈∈ はじめに 哲学・文学・芸術の中のグノーシス

∈ Ⅰ 神秘主義とグノーシス

∈∈ ◆グノーシスは神秘思想か

∈∈ 1 ユダヤ教神秘主義とグノーシス主義

∈∈ 2 グノーシス主義とキリスト教神秘主義

∈∈ 3 イスラーム神秘主義とグノーシス主義

∈∈ 4 グノーシスと密教

∈∈ 5 禅とグノーシス主義

∈ Ⅱ 文学とグノーシス

∈∈ ◆グノーシス的象徴と芸術

∈∈ 1 ファウスト文学とグノーシス主義

∈∈ 2 ヘッセとグノーシス

∈∈ 3 ユゴーとグノーシス主義

∈∈ 4 ウィリアム・ブレイクとグノーシス主義

∈ Ⅲ グノーシスと近現代思想

∈∈ ◆グノーシスと近現代思想

∈∈ 1 ドイツ観念論とキリスト教的グノーシス

∈∈ 2 原罪と悪の象徴論

∈∈ 3 ハイデガーとグノーシス主義

∈∈ 4 鏡像段階論とグノーシス主義

∈∈ 5 ユング心理学とグノーシス主義

∈ Ⅳ グノーシスと現代

∈∈ ◆グノーシスと現代の物語

∈∈ 1 シュールレアリスムとグノーシス主義

∈∈ 2 フェミニスト神学とグノーシス主義

∈∈ 3 ルドルフ・シュタイナーとグノーシス主義

∈∈ 4 映画、歴史、不可知論―アンドレイ・タルコフスキー論の余白に

∈∈ 5 新霊性運動とグノーシス主義

∈∈ むすび グノーシス主義と精神史の現在

∈∈ 見出し目次

∈∈ 人名索引

⊕ 編者略歴 ⊕

大貫隆(おおぬき・たかし)

1945年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科西洋古典学専攻博士課程修了。ミュンヘン大学にて神学博士号取得。現在、東京大学名誉教授。主な著訳書に『福音書研究と文学社会学』(1991)、『ナグ・ハマディ文書』全4冊(共編訳、1997-98)、『岩波キリスト教辞典』(共編、2002)、『グノーシス「妬み」の政治学』(2008)、『聖書の読み方』(2010)(以上岩波書店)、『グノーシスの神話』(講談社、2014)、『ヒッポリュトス「全異端反駁」』(教文館、2018)、『終末論の系譜』(筑摩書房、2019)他。

島薗進(しまぞの・すすむ)

1948年生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得退学。専攻は宗教学、近代日本宗教史、死生学。現在、東京大学名誉教授、大正大学客員教授。著書に『国家神道と日本人』(岩波新書、2010)、『新宗教を問う――近代日本人と救いの信仰』(ちくま新書、2020)、『戦後日本と国家神道――天皇崇敬をめぐる宗教と政治』(岩波書店、2021)、『いまを生きるための宗教学』(共編著、丸善出版、2022)、『日本仏教の社会倫理――正法を生きる』(岩波現代文庫、2022)他。

高橋義人(たかはし・よしと)

1945年生まれ。専攻はゲーテを中心とした自然学、ドイツ文学・思想。平安女学院大学国際観光学部特任教授(国際観光学)、京都大学名誉教授。著書に『形態と象徴 ゲーテと「緑の自然科学」』(岩波書店、1988)、『魔女とヨーロッパ』(岩波書店、1995)、『グリム童話の世界 ヨーロッパ文化の深層へ』 (岩波新書、2006)、『悪魔の神話学』 (岩波書店、2018)他。

村上陽一郎(むらかみ・よういちろう)

1936年生まれ。東京大学名誉教授・国際基督教大学名誉教授。科学思想史・科学哲学専攻。著書に『ペスト大流行――ヨーロッパ中世の崩壊』(岩波新書、1983)、『科学史からキリスト教をみる』(創文社、2003)、『工学の歴史と技術の倫理』(岩波書店、2006)、『人間にとって科学とは何か』(新潮選書、2010)、『死ねない時代の哲学』(文春新書、2020)他。