父の先見

岩波書店 2001

編集:中川和夫ほか

装幀:司修

帯の惹句に次のようにある。「この世界は原理的に欠損を抱えている、というアイデアの系譜学」。グノーシス思想の特徴を端的に言いあらわしているフレーズだ。

まさに、そうだ。原理的に欠損をかかえこんでいるのは「世界」そのものなのである。世界に何かが欠けるのではなく、世界はそもそもそれ自体が欠損によって構成されてきたものなのである。世界はいつしか出来そこないになったのではなく、出来そこないなものを「世界」と名付けたのである。このパラドキシカルな生成の秘密を告示しつづけてきたのがグノーシスだった。

グノーシスは、世界が不完全なのだから完全な理念世界をめざそうとか、地上に神学大全をつくっていこうというプラトン的世界観やキリスト教的世界観に、大胆な注文をつけた。まるで反世界主義に見えるかもしれないが、必ずしもそうではない。

ぼくはかつて『フラジャイル』(筑摩書房→ちくま学芸文庫)の第5章「異例の伝説」に「欠けた王」「隠れた統率者」などの節を設けて、「欠ける、欠損性、なくしもの、弱小性、壊れやすさ、損傷、疾病者、差別されたもの、スティグマ、穢れ、軽視、喪失、境界をまたぐ、異界の者、跛行者」といった扱いや蔑視の観察をうけてきた神や伝承や出来事や人物には、いかに重大な思想様相が告げられているかを強調しておいた。

このときはカルロ・ギンズブルク(56夜)の『闇の歴史』(せりか書房)やハルトムート・ローテルムンドの民間信仰研究『疱瘡神』(岩波書店)、赤坂憲雄(1412夜)の『境界の発生』『結社と王権』(講談社学術文庫)などを紹介しながら、「世界に欠けているもの」や「遠ざけられているもの」こそが世界を語りうるという、ぼくなりの編集的世界観による信念を先駆的に述べたのだが、グノーシスにおいては「世界に欠けている」のではなく、「世界が欠けている」あるいは「世界を欠けさせたもの」が重大な特徴なのである。

『フラジャイル』は25年前の1995年の執筆で、ぼくの思想のかなり大事な視線を束ねて既存のまことしやかな普遍主義に反撃を試みたものであったけれど、神秘主義からのヒントは入れなかった。だから『フラジャイル』にはディオニュソスやデミウルゴスをめぐる矛盾の物語が登場していない。

けれどももっと根底から普遍主義に対して反撃するなら、ゾロアスター教や一部の仏教や、ヘルメス知やマニ教やカバラなどの、グノーシス知がいくらでも入ってきてよかったはずだった。そうしていたとしたら、ぼくは「フラジャイル・グノーシス」ともいうべき領域を開拓していたことになる。

ま、ここまでは今夜の枕だ。グノーシス域の手前で矯めつ眇めつゆらゆらしている邯鄲の枕が見た話だ。以下は、では、その欠損含みの世界とみなしたグノーシス域はおおむねどのようになっているのか、その輪郭を前後左右から測地してみようという本の紹介になる。

本書は2冊組の1冊である。岩波が荒井献・大貫隆の編集的監修で『ナグ・ハマディ文書』全4冊を刊行したことを背景に、グノーシス思想史ガイダンスとして刊行された。たいへんユニークな2冊だった。

このあとざっと紹介するように、上巻にあたる『グノーシス 陰の思想史』では、古代グノーシス主義の先駆例(ゾロアスター教、ユダヤ教神秘主義、キリスト教グノーシス、マニ教)からルネサンス・バロックあたりまでのグノーシス思潮(パラケルスス、ヤコブ・ベーメ、薔薇十字、フリーメイスンなど)を俯瞰している。

もう1冊の下巻は『グノーシス 異端と近代』となっていて、中世以降の神秘主義やイスラム・グノーシスなどとともに、芸術が引き取ったグノーシス(ゲーテ、ブレイク、ヘッセ、ユゴー)、哲学や心理学が言及したグノーシス(シェリング、バーダー、ハイデガー、ユング、ラカン)、および20世紀文化の中のグノーシス(シュルレアリスム、シュタイナー、シャガール、タルコフスキー、フェミニズム)を摘まんでいる。

それぞれ各分野の研究者数十人が分担執筆した。こういう本はこれまでまったくなかった。よほどの執筆陣を用意しないとキワモノになるか、学術専門書になりすぎる。この2冊組はそこをうまくこなした。海外でも類書がないのではないかと思う。グノーシス思想文化史を語るには必携の2冊になったかと思うのだが、そのわりには知られていない。

知られていないのは、日本の知識層にはグノーシスに関心をもつ者が少なすぎるからだ。

ざっと案内しよう。今夜は上巻だけにする。それでもとうていすべてには言及できないのでかなり手短かなものになるけれど、気になったところだけはメモふうに書いておく。執筆者の肩書は省いた。できれば下巻もいずれ紹介したい。

大貫隆「原グノーシスとグノーシス的なるもの」=ハロルド・ブルームが「グノーシス主義こそは最初の、しかも最も強力な脱構築である」と言ったことを引きながら、一方はナグ・ハマディ文書とメッシーナ提案にもとづくグノーシス思想の原型を、他方ではフロイト=ユングの深層心理学、ユゴー(962夜)、メルヴィル(300夜)、フォースター(1268夜)、トーマス・マン(316夜)らが参入した「グノーシス的なるもの」を案内する。

またI・P・クリアーノが『グノーシスの樹』(未訳)で指摘したこと、すなわちグノーシス神話にはいくつものトポスが機能するのだが、そのうちの「ソフィアの過失」と「無知蒙昧の造物主」というトポスでは頻繁な要素の入れ替えが可能になっていることに注意を促した。クリアーノはこのことからグノーシスには観念の生成をもたらす共時的なシステム(ideal system)が作用していて、物語をさまざまなロジカルゲームに変形可能にする形態動学(morphodynamics)があると見た。

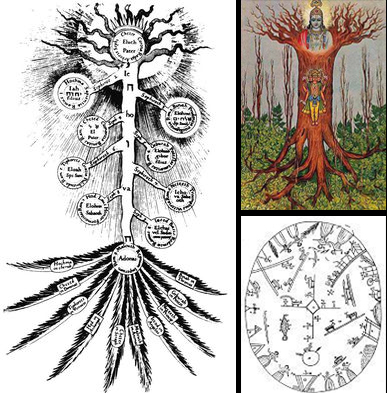

大貫隆「宇宙の超越と神」=各地の世界神話には「倒立した宇宙樹」が出てきてギョッとさせる。ぼくはダンテ(913夜)の『神曲』で初めてお目にかかったが、ヴェーダ神話にもイスラム神話にもカバラにも出てくる。根っこが天空に向かい、枝葉が地上に向いているということは、地上が不安定で不確かなことをあらわしていた。存在を確固たるものにするには、世界をひっくりかえして見なければならないのである。そのひっくりかえした世界が、グノーシス宇宙においてのプレーローマであった。

しかし、そのようにグノーシスを解釈できるようにするには、われわれも「倒立しながら思考できる発想力」を手にしなければならない。近代的な個人主義による発想は通じない。

筒井賢治「知られざる神:キリスト教グノーシスの否定神学」=広範囲にグノーシス宗教的な語りの差異を検証した古典学者ノルデンのモノグラフィ『知られざる神』(1913)に敬意を払って、キリスト教グノーシスのヴァレンティン派、バシレイデス、マルキオンらが否定神学的であったことを導き出す。初期キリスト教はこれらを媒介的に、かつ最大限に利用して、あの教義を確立した。

否定神学(apophatike theologia)とは、神はいっさいの述語を超えたものなのだから、神を説明するには「神は~ではない」という否定表現でしか語れないとするもので、古代ギリシアにすでに芽生えていたが、3世紀の新プラトン主義者プロティノスの『エネアデス』、4世紀のニュッサのグレゴリウスの『モーセの生涯』、6世紀の偽ディオニュソスの『神名論』『神秘神学』などに顕著にあらわれた。インド哲学のウバニシャッドやナーガルジュナ(龍樹)の中論にもあらわれる。哲学的には不可知論に属する。

松村一男「グノーシス神話」=グノーシス文書には、神やそれに準ずるアルコーンやアイオーンが登場して、それらによって世界の創造の様子が述べられる。それはギリシア神話一般がもつミュトス(神話がもつ筋書と文法)とは異なる仕組みによる言述ではあるが、やはり「もうひとつのミュトス」だった。

ところが、その「もうひとつのミュトス」は作話と虚偽を平然と内包させるミュトスであった。本稿では、アプレイウスの『黄金のロバ』(変身物語)におけるイシス信仰の介在についての指摘がおもしろい。

野町啓「流離と回帰:救済モデル」=ナグ・ハマディ文書「救済神話」にもとづきながら、キリスト教、新プラトン主義、グノーシス派のいずれもが救済宗教であったことが紹介されるのだが、それぞれの救済にそれぞれ独特の「ねじり」があることが興味深い。

①アレクサンドリアのクレメンス『絨毯』にヴァレンティノス派のテオドトスからの抜粋が集録されていて、そこに世界は「住むにふさわしからぬもの」(アノイケテオン)とみなす発言がある。野町はここにグノーシスの「反宇宙的態度」が端的にあらわれていると見る。グノーシス主義者は自分たち(人間たるもの)を異邦人(クセノス)とみなしたのである。

②多くの救済神話では、産出と生成は至高神にのみ属する権能になる。ところが最下位のアイオーンであるソフィアは至高神の承認なしに自分の影像を出現させたいという不遜な野望を抱き、異形の子ヤルダバオートを流出させ、その子を神的世界の外に投げ出した。ヤルダバオートは自分ではそれと気づかぬまま(それゆえ「無知の暗黒」と称された)、母ソフィアの神的力をもった。この「ねじり」がグノーシスにおける神的起源の自覚とそれへの回帰という救済観をつくりだす伏線となった。

大貫隆「グノーシス主義の衝撃:古代末期の宗教運動」=グノーシス思想の背景には、(A)ヘブライズム(ユダヤ教とキリスト教)、(B)ヘレニズム(プラトン哲学とストア哲学の改編)、(C)イラニズム(ゾロアスター教からの展開)という、3つのコンテキストが動いている。この大貫論文ではそれらを神論、宇宙論、人間論、救済論、終末論、礼典論、生活倫理、政治権力論、および言語と図像による表現論に分けて紹介する。

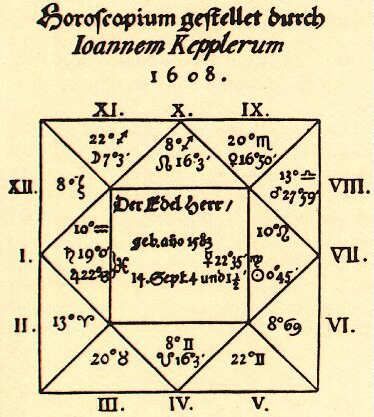

月本昭男「古代メソポタミアからみたグノーシス創成神話」=ナグ・ハマディ文書にのこされた『ヨハネのアポクリュフォン』(黙示録)では、ソフィアの過失によって生じた第一のアルコーンであるヤルダバオートが造物主として、12人の天使(黄道12宮)と7人の天の支配者(太陽・月・5惑星)を創成したことになっている。星座占いがここに発した。バビロニア占星術が変換されたのである。グノーシスの知恵がなければ占星術は出来(しゅったい)しなかった。

山本巌「プラトニズムとグノーシス主義」=プラトン(799夜)の別腹からグノーシスが生まれたのか。それともグノーシスがプラトンを異胎にしたのか。この不即不離のようなきわどい関係を正しく説明するのはけっこう難しいが、そのきわどい関係を引き取っているのがデミウルゴスをめぐる解釈だ。

プラトンは世界が無から創造されたのではなく、職人の王デミウルゴスがなんらかの素材をもとに組み立てたのだとしても、それは理性が創造の必然性を説得したからであると見なした。グノーシスはそのプラトンの見方そのものを世界創造のロジックから追い出した。どちらにも軍配は上がらない。

荻野弘之「ヘレニズム哲学とグノーシス主義:決定論的世界観の陰画」=初期ストア派は一方で自然宇宙の合理性からの既決として決定論を維持しながら、他方で人間を無為や怠惰や絶望に陥らせることなくその尊厳の根拠としての自由を擁護しようとした。しかしこの努力は、メガラ派、ペリパトス派、アカデメイア派、エピクロス派などのヘレニズム期の諸学派からすると、あまりにもあぶなっかしく、そのためエピクロスのように原子に自由意志を認めて「逸れる活動」をする性能を与えるような思索者もあらわれた。

とくに摂理(プロノイア)と宿命(ヘイマルメネー)をめぐっては、決定論こそが人間の自由を拘束し、展望を奪っているのではないかともくされて、摂理と宿命の調停は不可能だと考えられた。こうしてヘレニズム哲学は、新プラトン主義へ、ヘルメス主義へ、グノーシス主義へと転戦していった。それはしかし、オリゲネス(345夜)らの初期キリスト教の教父たちにとっては忌まわしい思想に映ったわけである。

大貫隆「ゾロアスター教とマニ教」=ヘレニズム期のグノーシスは教団や寺院をつくらなかったので、ゾロアスター教、マニ教、マンダ教、ズルヴァン教などとの関連からその隠れた可能性を議論することが多い。とくにマニ教は、もしグノーシスが教団活動をしていたらこうなったのかもしれないと思わせる特色を秘めて、ゾロアスター教の一部も採り入れていたので、グノーシス研究者のあいだでは親しく参照される。

マニは216年のパルティアの貴族の子としてバビロニアに生まれて、ユダヤ教やグノーシス主義の傾向の強い洗礼教団エルカサイ派で修行したのち、啓示を受けてめざめ、自身で教示活動を開始すると、その原始教団はササン朝ペルシア下の社会に少しずつ広まっていった。276年にマニが処刑されたのちも、幾多の弾圧を受けながらも後継者たちによるマニ教が地中海の全域に活動勢力をのこした。若い日々のアウグスティヌス(733夜)もマニ教徒であった(その後、三位一体を唱えてマニ教を批判した)。

マニ教の教理は救済神話にもとづいていて、天地の出現以前に善と悪の二つの世界(王国)が先行していると見た。光の国には「大いなる父」と「生命の母」がいて、そこから「原人」が出現して5人の息子(大気・風・光・水・火)とともに「闇の王」の軍勢と戦うのだが、原人は囚われた。それを助けるために「光の友」「大いなる建築士」「生ける霊」が呼び出され、あれこれの手だてを尽くしたうえで、闇の息子たちを殺してその体から8つの大地をつくり、太陽と月を創成した。「大いなる父」はこれらに応えて「第3の使者」を派遣し、この使者が黄道12宮をつくり、ここに「光の船」が回転するようになった‥‥云々。

こうしたマニ教の世界観はオリエント・ペルシア地域で先行していたゾロアスター教と密接な相互関係をもっていた。

ゾロアスター教は宗祖ゾロアスター(ザラスシュトラ=ツァラトゥストラ)が創唱した古代アーリア人の宗教で、光明神アフラ・マズダと悪神アングラ・マインユの劇的な対比によって世界を語る。信者のうちの義者(サオシュヤント)にはヴォフ・マナフが救いの手をさしのべてアフラ・マズダの王国に至らせるとした。ただゾロアスター教は聖典『アヴェスター』の編集的最終著述が6世紀までかかったので、それまでのあいだ、その信仰思想や考え方の断片的な知識が各地に散って、グノーシスやマニ教やズルヴァン教に採りこまれることになった。

ズルヴァン教は古代ペルシア社会の祭司マギ(Magi)たちから信仰された。ズルヴァンとはアヴェスター語の「無窮時空」のことで(ギリシア語のアイオーンにあたる)、光と闇、善と悪、男性と女性の両方を体現した。ズルヴァンはアフラ・マズダとアングラ・マインユを生んだとされた。

これらはさまざまな習合関係にあったので、なかなかその流れや特徴がつかみにくい。このあたりのこと、本書の執筆陣には入っていないが、青木健(1421夜)の『古代オリエントの宗教』(講談社現代新書)がグノーシスとの関係にまで言及してわかりやすい。青木の『ゾロアスター教』『マニ教』(講談社選書メチエ)とともに読まれるといいのではないか。

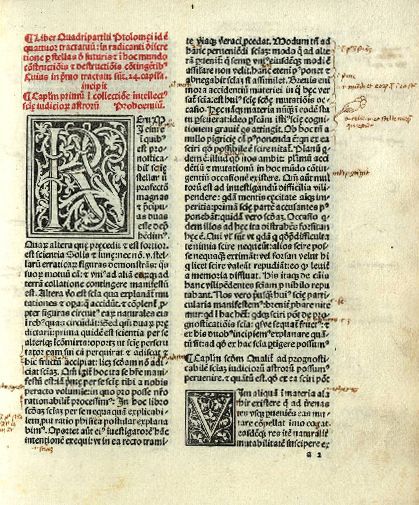

近藤均「古代宇宙論・占星術・生理学とグノーシス主義」=カルデア人の考案した占星術は古代ギリシアで開花し、アレクサンドリアのヘレニズム文化のもとで黄道12宮をめぐる精緻な推察システムとして成熟し、プトレマイオスの『テトラビブロス』やマニリウスの『アストロノミカ』などに結実した。

グノーシス派はこうした星辰界至上主義に文句をつけ、キリスト教は占星術そのものを非合理なものとして断罪したが、ネストリウス派がヘレニックな占星術をイスラム社会に伝えたので、それが12世紀にラテン語に訳されると、15世紀のルネサンスで返り咲いた。

手島勲矢「カバラー、メルカバー・ヘイハロット文学とグノーシス主義」=ゲルショム・ショーレムの名著『ユダヤ神秘主義』(法政大学出版局)によって初めて本格的に浮上した「カバラ」(本書では「カバラー」)をどう見るか。本論はそこに焦点をあてる。

ショーレム以前、中世プロヴァンス地方に立ち上がったカバラ(Kabbalah)については、一方では13世紀後半に登場した『ゾハール』(光輝の書)とともにユダヤ教神秘主義が深まったものとして、他方ではラビ・アキバやラビ・イシマエルを主人公とするメルカバー・ヘイハロット文学のテキストとして、理性的なユダヤ教解釈(とくにマイモニデスの解釈)に対する新プラトン主義的な批判や反発にもとづくものだと一括されていた。

しかしショーレムは、カバラの本来の意味である「伝承」(カバラはヘブライ語で「受け取る」の語根から派生した言葉)に戻って、中世カバラ思想はユダヤ教のもともとの伝承力の中にひそんでいたものの露出であるとみなし、カバラ的なるもののルーツの網目を広げた。

何が露出してきたのか。セフィロート(スフィロット=生命の樹)をめぐる思想がその魔法的な魅力を見せたのだ。世界は10個のセフィラ(世界の光点のようなもの→サファイアの語源)が順に流出して、これらがしかるべき位置につき、相互の関係力を発揮しあうことで完成系に向かうとした(エンソフ説)。ショーレムはこのセフィロートがグノーシス主義のプレーローマに、スフィラがアイオーンにそれぞれ相当するとみなして、古代中世を通じて「ユダヤ教グノーシス主義」ともいうべき思想が脈動していると見た。

北博「ユダヤ教黙示文学とグノーシス主義」=黙示文学とはヨハネ黙示録の影響がつくったテキスト群のことである。それまではアモス書・イザヤ書・エレミア書といった預言者による召命告白のテキストが先行していたのだが、紀元前2世紀以降はヨハネ黙示録に端を発したアポカリュプシスによる啓示が隠然と流行した。グノーシスがアポカリュプシスめいたテキストをのこしたのは(ナグ・ハマディ文書にのこる)、この流れがグノーシス的な地下水脈の平仄が合ったのだろうことを告げる。クラウス・コッホの『黙示文学の探求』(日本基督教団出版局)などが参考になる。

出村みや子「古代教父のグノーシス像」=ヘレニックなグノーシス思想を最初にとりあげたのは、これを批判しようとした初期キリスト教の教父たちだった。先頭を切ったのはリヨンのエイレナイオス(130~200?)の『異端反駁』で、つづいてこれに押されるようにしてテルトゥリアヌスの『ヴァレンティノス派論駁』、ヒッポリュトスの『全異端反駁』、エビファニオスの『パナリオン(薬籠)』、エウセビオスの『教会史』に及び、さらに教父オリゲネス(185~253=345夜)において「批判の構造としてのグノーシス」が明示されるに至った。

オリゲネスはなんとかして、「教会の教えを偽造せずに擁護することができ、偽りの知識(グノーシス)を支持する者たちを論破しうる者」を生み出そうとしたのだった。このへんのことについては、ルイ・ブイエの『キリスト教神秘思想史Ⅰ:教父と東方の霊性』(平凡社)が参考になる。

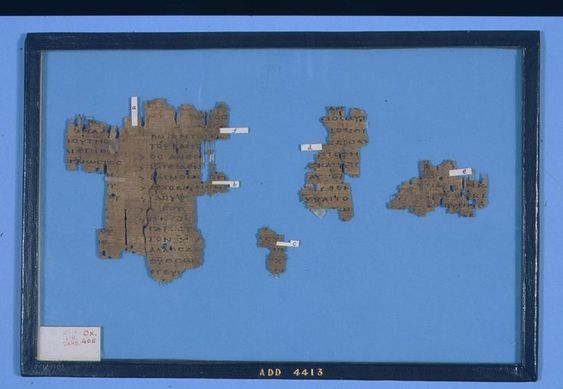

戸田聡「グノーシス主義と修道制」=グノーシスは教会や修道院をつくらなかった。しかし1945年にナグ・ハマディ文書がパピルスにコプト語で書かれたまま発見された場所は、かつてパコミウス(パホーム)の修道院があった地域であった。このことからグノーシスと修道院の確立のあいだには何かの共振関係があるのではないかと取り沙汰されてきた。

しかし、この共振関係はいまのところ定説にはいたっていない。ナグ・ハマディ文書の編集作業に修道者がかかわっていただろうことは認められるのだが、たとえばその後の修道院の倫理(たとえば禁欲主義)がグノーシスとどんな重なりを見せていたかは、まだ決定的なことを語るところまできていない。

高橋保行「ビザンチンの教会とグノーシス派」=4世紀初頭、コンスタンティヌス大帝がキリスト教を国教のように待遇すると、ここに東ローマ帝国(首府コンスタンティノープル)が確立してビザンチン文化が栄えた。その初期、325年のニカイア公会議から787年の公会議にいたる7回の会議で、アリウス派、ネストリウス派、単性主義、聖像反対論についての検討がなされ、正統と異端をめぐる見解が出揃った。すでにグノーシス派やマルキオン派は異端視されていたので、これらは議論する余地もなく看過された。

しかしながら、4世紀以降に勃興したメソポタミア発祥のメサリア派、その後裔とおぼしい13世紀のグレゴリー・パラマスによるヘジカシズム(静寂主義)、アンティオキアのサモサタのパウロが主唱した二元論主義のパウロ派、その発展系のアルメニア教会の教義、11世紀から13世紀にかけてバルカン半島で隆盛したボゴミール派(ブルガリアの神父ボゴミールの創始)の主張などは、中世グノーシスの色彩が濃いもので、ビザンチン文化とまじりあった。

13世紀の第4十字軍がコンスタンティノープルを攻略し、ビザンツ帝国が苦境に陥り、ここにイスラム勢力が浸透しはじめると、これらのグノーシスっぽい動きはイスラム活動に取り込まれるようになった。このことはのちにイスラム神秘主義の涵養にかかわっていく。

山内志朗「普遍論争とグノーシス主義」=普遍論争というのは普遍的なるものが実在するのかどうかをめぐる議論のことで、実在していないとするなら普遍概念は言葉上だけの唯名的なものだとする。イスラム哲学のアヴィセンナが13世紀に著した『論理学』と『形而上学』がラテン語に翻訳されて 急速にヨーロッパ思想のなかに浸透した。トマス・アクィナス、ガンのヘンリクス、ドゥンス・スコトゥスらが実在論を説き、オッカムらが唯名論を説いた。

普遍論争は神の実在を認めさせる神学や哲理には欠かせない。キリスト者にとって、神が概念上だけのものであっては困るし、神に似姿(imago)がないというのも困る。なんといっても「無」になってはまずい。そこで、普遍としての神を「類、種、種差、特有性、偶有性」などの検討を通して確証しようとしたわけである。

ところが、カタリ派(Cathares)がこのような普遍論争を一蹴するかのような考え方を打ち出した。カタリ派は10世紀半ばにフランス南部とイタリア北部にあらわれたキリスト教色の濃い民衆運動でありながら、「神」と「無」の両立を主張する二元論に依拠し、神の一元性、三位一体、幼児の洗礼、免罪符、階層的教会組織を否定したのである。

カタリ派は少数の完徳者(禁欲者)と比較的ゆるやかな信仰をもつ信徒による運動体だが、清浄なるものを重視して、現世から一挙に離脱して彼岸(天国)に到達しようとする「天使主義的飛躍」をめざした。これは普遍を語るすべとしては、意外な方法の提唱になった。そこにグノーシス主義が出入りした。

なお普遍論争と天使の介在については山内志朗の名著『普遍論争』(講談社学術文庫)、『天使の記号学』(岩波書店)が、カタリ派についてはルネ・ネッリの『異端カタリ派の哲学』(法政大学出版局)、フェネナン・ニール『異端カタリ派』(白水社)、ユーリー・ストヤノフ『ヨーロッパ異端の源流:カタリ派とボゴミール派』(平凡社)、渡邊昌美『異端カタリ派の研究』(岩波書店)、ミシェル・ロクベール『異端カタリ派の歴史』(講談社)、オットー・ラーン『聖杯十字軍:カタリ派の悲劇』(無頼出版)などが参考になる。

村上陽一郎「グノーシスと陰の精神史」=グノーシス主義はヨーロッパの陰の思想を担ってきた。輝く思想の中心になってきたのはスコラ哲学であり、正統キリスト教である。スコラ哲学が確立すると、ボゴミール派やカタリ派などは陰の異端として斥けられ、これを制圧するための十字軍(アルビジョワ十字軍)なども出動した。グノーシス主義は長らく陰にまわっていた。

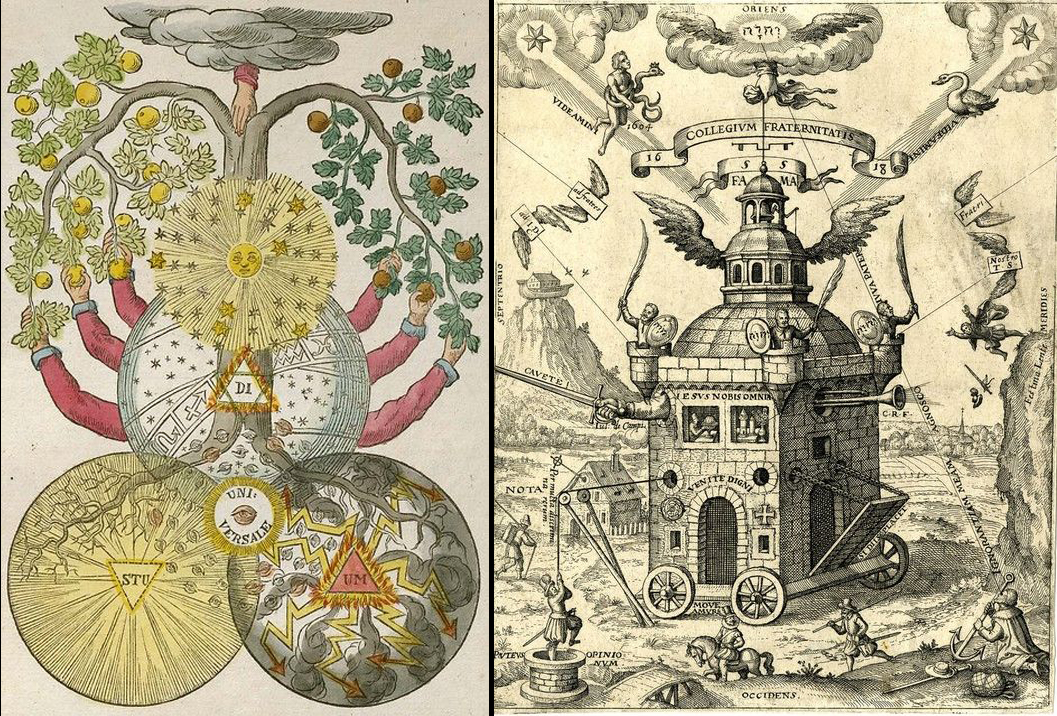

それがルネサンスを迎えて様相を変えた。反スコラ主義がアタマを擡げ、一方ではコペルニクスからガリレオに及ぶ観測知の科学が、他方ではグノーシス知、ヘルメス知、カバラ知が蘇ったのである。後者にはピコ・デッラ・ミランドラ、デッラ・ポルタ、マルシリオ・フィチーノ、ロバート・フラッドらがいた。とくにメディチ家の庇護をうけたフィチーノの「アカデミア・プラトニカ」はヘルメス全書の復活に挑み、ヘルメス主義やグノーシス主義がルネサンスの香りをもちうることを告げた。

桂芳樹「ルネサンスのヘルメス主義とグノーシス主義」=1430年代、バーゼル公会議がくずれて、コジモ・デ・メディチによるフィレンツェ共和国が政権を掌握し、ヴェネツィアが黒海・地中海・大西洋をまたぐ包摂的な交易圏が誕生すると、そこに多くの自然科学者と人文主義者が輩出した。1437年のフィレンツェ大聖堂の落成はルネサンス的世界観の象徴となった。ブルネッレスキ(229夜)ほか、多くの建築家がかかわった。

ルネサンスは文芸復興と訳されることがあるように、古代文化の復活を謳っている。たんにギリシア・ローマの様式を復活しようとしたのではない。1500年におよぶヨーロッパの歴史文化の底流を根こそぎ復活させたかった。

そこでユークリッドの幾何学、ウィトルウィウス(778夜)の建築書が訳され、トラヴェルサーリはディオゲネス・ラエルティオスの『哲学者列伝』をラテン語に訳した。こうして1439年のフィレンツェ公会議をきっかけに、ゾロアスター教、ピタゴラス主義、オルフエウス教、プラトン主義、ヘルメス思想、グノーシス主義、新プラトン主義がことごとく流入してきて、混淆していった。ルネサンスとはそうした魔術的思想の坩堝でもあった。

本稿では、ルネサンスを準備したニコラウス・クザーヌスの「諸世界間」という思想と、ルネサンスをヘルメス=グノーシス趣向に染め上げたマルシリオ・フィチーノのヘルメティックなグノーシス知の編集力が詳しく案内される。

村上陽一郎「パラケルススとグノーシス主義」=バーゼル大学の教授で、異色の医師であったパラケルスス(1493~1541)は、宗教改革のルター、地動説のコペルニクスと同時代人である。エラスムスとも昵懇だ。いずれもスコラ的な世界観を切り崩した。

パラケルススは宇宙を飾りものの天蓋のようには扱わなかった。マクロコスモスとしての宇宙の特色はミクロコスモスとしての人体になんらかのかたちで投影しているとみなし、人体を探求することがフィルマメント(蒼穹)の探求になると確信した。古代以来の四体液説では人体の神秘は解明できないと見たのだ。人体と宇宙をつなげるには、中世ヨーロッパの錬金術や占星術がもつ解読力をいかした人体宇宙観を確立したいと考えた。

パラケルススは、医師はスパギリスト(spagyrist 神秘に通暁する者)であるべきで、天体・地質・鉱物・薬草に詳しくなければならず、そのうえで人体にひそむ霊的な自然治癒力の可能性を追うべきだという生涯をおくった。著作などでグノーシスに言及しているわけではないが、村上はそういうパラケルススに知的アナーキズムの匂いを嗅ぎ付けている。

著書に『ウォルメン・パラミルム』(『奇蹟の医書』工作舎)、『パラグラヌム』(『奇蹟の医の糧』工作舎)、『アルキドクセン』(『錬金術による製薬術の原論』ホメオパシー出版)、『医師の迷宮』(ホメオパシー出版)があり、評伝やその思想紹介にアレクサンドル・コイレ『パラケルススとその周辺』(白馬書房)、種村季弘『パラケルススの世界』(青土社)、チャールズ・ウェブスター『パラケルススからニュートンへ』(平凡社)、菊地原洋平『パラケルススと魔術的ルネサンス』(勁草書房)がある。

ちなみにパラケルススは「毒の父」とも呼ばれているのだが、それは「すべてのものは毒である」という見方を貫いたからだった。薬か毒であるかどうかは、その物質を服用する量によるとみなしたのである。

横山安由美「聖杯伝説とグノーシス主義」=中世ラテン語のグラダリス(gradalis)がフランス語のグラアルになり、翻訳されて聖杯になった。フランス語がもとになっているのは、聖杯伝説がフランスの物語作家クレチアン・ド・トロワの『ペルスヴァル(パーシヴァル)または聖杯の伝説』で初めて聖杯が活躍したからだ。

言わずと知れたアーサー王伝説の英雄譚の中のヒーローの話だが、聖杯そのものはキリスト教とともに「カリス」(Chalice)として伝承されてきたもので、特定の聖杯では最後の晩餐でイエスがパンを咲いて「私の体である」と言い、ワインの杯をとって「私の血である」と言ったことに由来する。

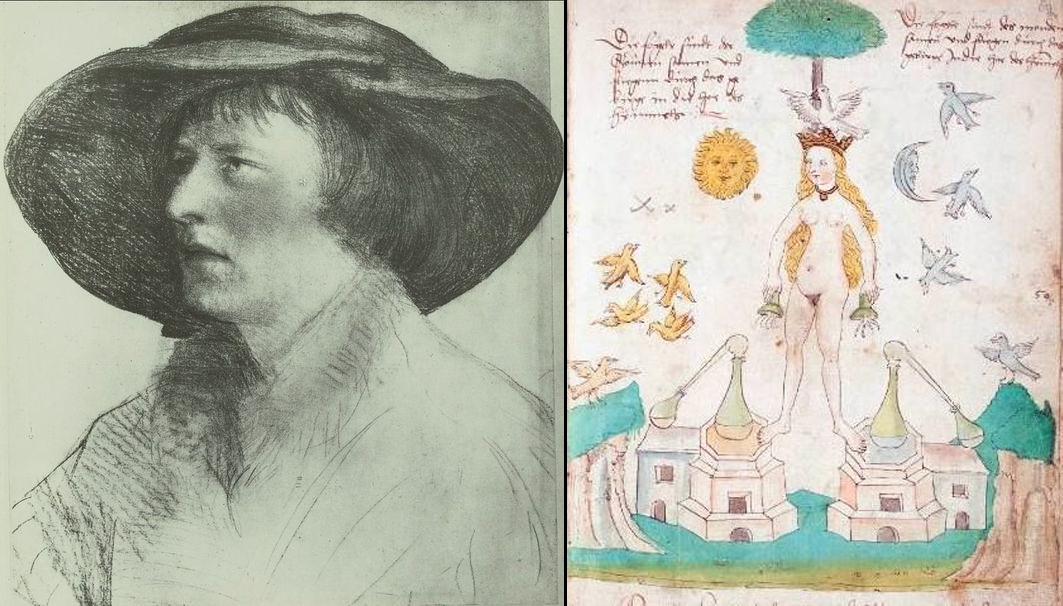

薗田坦「ヤーコプ・ベーメとグノーシス主義」=プロテスタント神学者パウルが、ヤーコプ(ヤコブ)・ベーメを「グノーシスの継承者」と名付けて以来、斯界ではベーメはグノーシス主義者として通るようになった。

ベーメは1575年に北ドイツに生まれ、靴職人をへてパラケルススの思想の影響をうけ、12年にわたる神秘体験に見舞われた。黒ずんだ容器に霊妙な光がさしこむという幻視にはじまる体験だった。1617年にこうした神秘体験にもとづいた主著『アウローラ』(創文社)を執筆すると、その内容がルター派キリスト教の教義を脅かすものとして攻撃された。

ベーメは、自身の体験が「格別の認識にもとづく知識」(グノーシス)に兆していると確信したのである。これはキリスト教にとっては勝手きわまるもので、本来の知識が個人の体験的認識にもとづいていては困る。そこで過激な非難が投げつけられたのだが、ベーメ自身はルター派キリスト教についてはとくに批判するつもりはなかったようで、それよりも自身の神秘体験が「無底」(Ungrund)であることに気が付くと、世界は無条件・無差別の霊感によって語りうる(感じうる)ことがありうることを、さらに確信するようになった。

本稿ではベーメが「天使の動向と素行」に独特の見方をしていたことに着目して、とくにルチフェル(ルシフェロ、ルシファー)のもつ「マイナスの力」の発揮について、ベーメが詳細に論じようとしたのは、グノーシス思想のデミウルゴス(ヤルダバオート)をめぐる解釈につながるものであろうと述べている。これについては大貫隆の『グノーシスの神話』(講談社学術文庫)が参考になる。

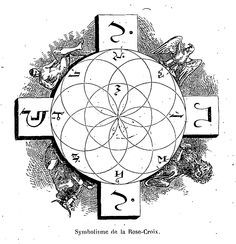

中井章子「薔薇十字団とグノーシス主義」=歴史上の薔薇十字団は17世紀の3つの文書にあらわれる。①『薔薇十字兄弟団の名声』(通称ファーマ)は、創設者クリスチャン・ローゼンクロイツの履歴について述べる。モロッコのフェズで魔術やカバラやヘルメス学を学んだローゼンクロイツが、その後はオリエントを遍歴して故郷のドイツに戻り、8名のメンバーとともに修道会に似た会盟を結んだという文書だ。魔術的な文字と魔術的言語を工夫したことになっている。兄弟団のことは100年にわたって秘密にするようにも記されていた。②『薔薇十字兄弟団の信条告白』(通称コンフェッシオ)は、ファーマの補足で、細則を記している。1615年に出版された。

③『クリスティアン・ローゼンクロイツの化学の婚礼』(通称「化学の結婚」)は、主人公のローゼンクロイツが錬金術をふんだんに駆使して、主人公が「黄金の石の騎士」になっていくという7日間の体験物語という体裁をとっているのだが、実はローゼンクロイツの名を騙ったヨハン・ヴァレンティン・アンドレーエが1616年に書いたものだった。

このように、薔薇十字団は少数者の宣言や偽書によって世に伝わっていたもので、必ずしも秘密結社としての活動をしていたわけではないのだが、その思想の特異性はデカルトをはじめさまざまな知識人の話題にのぼるとともに、カバラの重視、パラケルススの評価、象形文字(秘密文字)の使用など、その後の秘密結社の特色をユニークに先駆するものであったため、フランシス・イエイツ(417夜)やアントワーヌ・フェーブルによって、ヘルメス知やグノーシス知の代表的な読み替えとして注目されるようになった。

詳しくはフランセス・イエイツ『薔薇十字の覚醒:隠されたヨーロッパ精神史』(工作舎)、クリストファー・マッキントッシュの『薔薇十字団』(ちくま学芸文庫)などを参照されたい。

竹下節子「フリーメイスンとグノーシス主義」=記録にのこるフリーメイスン(石工組合)の記録は、1390年の聖堂建築同業組合の活動を伝えている。ゴシック建築にかかわる石工たちの紐帯だ。その石工メンバーシップがイニシエーション(入団儀式)を伴うようになったのは1637年あたり、そこにシンボルの解釈学が加わったのは1696年のことらしい。竹下はこれを「実践メイスンから思弁メイスンへの転換」と呼んでいて、そうなったのには薔薇十字団の文書の影響があったと言う。

いわゆるフリーメイスン憲章は1723年に起草され、5年後にフランス・ロッジが開設された。これはフリーメイスンの中ですべてのキリスト教を神秘主義的に和解させようという意図をもっていた。その後、マルティヌ・ド・パスカリが『存在の再統合論』を試み、メンバーの中のハイグレード派はそこにカバラの解釈力やヤコブ・ベーメの思想をとりこみ、カリオストロ伯爵がエジプト式のグランド・コプト典礼を提唱したときは、各地にさまざまなロッジが誕生した。

その一方で、ドイツ浪漫派やベルエポック・オカルティズムのように、感覚的にフリーメイスンとの融和をもつムーブメントなども立ちあらわれ、ついに20世紀のルネ・ゲノン(1886~1951)において新たなグノーシス知の宣揚がもたらされることになったのである。

ゲノンについてはあらためて千夜千冊しようと思っているのだが、1910年に「ラ・グノーズ(グノーシス)」という雑誌を創刊したことをここでは紹介しておく。ぼくはピエール・ド・マンディアルグの家を訪れたとき、マンディアルグが自分が最も信頼している思想家はルネ・ゲノンだと何度も言っていたのに驚いたものだ。

⊕『グノーシス 陰の精神史』⊕

∈ 編者:大貫隆・島薗進・高橋義人・村上陽一郎

∈ 発行者:大塚信一

∈ 発行所:岩波書店

∈ 装幀:司修

∈ 印刷:法令印刷

∈ カバー:半七印刷

∈ 製本:三水舎

∈ 発行:2001年

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 図版

∈∈ 諸文書略号表

∈ はじめに 原グノーシスとグノーシス的なもの(大貫隆)

∈ Ⅰ グノーシス主義の本質

∈∈ ◆宇宙の超越と神(大貫隆)

∈∈ 1 知られざる神――キリスト教グノーシスの否定神学――(筒井賢治)

∈∈ 2 グノーシス神話――自然神話と創作神話――(松村一男)

∈∈ 3 流離と回帰――救済モデル――(野村啓)

∈ Ⅱ 古代のグノーシス主義

∈∈ ◆グノーシス主義の衝撃――古代末期の宗教運動――(大貫隆)

∈∈ 1 古代メソポタミアの神話世界からみたグノーシス創成神話(月本昭男)

∈∈ 2 プラトニズムとグノーシス主義(山本巍)

∈∈ 3 ヘレニズム哲学とグノーシス主義――決定論的世界観の陰画――(荻野弘之)

∈∈ 4 ゾロアスター教とマニ教(大貫隆)

∈∈ 5 古代宇宙論・占星術・生理学とグノーシス主義(近藤均)

∈∈ 6 カバラー、メルカバー・ヘイハロット文学とグノーシス主義――ゲルショム・ショーレムとユダヤ神秘主義の「起源」問題――(手島勲矢)

∈∈ 7 ユダヤ教黙示文学とグノーシス主義(北博)

∈ Ⅲ 正統と異端

∈∈ ◆二元論と一神教(村上陽一郎)

∈∈ 1 古代教父のグノーシス像(出村みや子)

∈∈ 2 グノーシス主義と修道制(戸田聡)

∈∈ 3 ビザンチンの教会とグノーシス派(高橋保行)

∈∈ 4 普遍戦争とグノーシス主義(山内志朗)

∈ Ⅳ ルネサンスのグノーシス主義

∈∈ ◆グノーシスと陰の精神史(村上陽一郎)

∈∈ 1 ルネサンスのヘルメス主義とグノーシス主義(桂芳樹)

∈∈ 2 パラケルススとグノーシス主義(村上陽一郎)

∈∈ 3 聖杯伝説とグノーシス主義(横山安由美)

∈∈ 4 ヤーコプ・ベーメとグノーシス主義(薗田坦)

∈∈ 5 薔薇十字団とグノーシス主義(中井章子)

∈∈ 6 フリーメイスンとグノーシス主義(竹下節子)

∈ むすび 思想・精神運動としてのグノーシス主義(村上陽一郎)

∈∈ 見出し目次

∈∈ 用語解説(大貫隆)

∈∈ 人名索引

⊕ 編者略歴 ⊕

大貫隆(おおぬき・たかし)

1945年生まれ。東京大学名誉教授。主な著訳書に『福音書研究と文学社会学』(1991年)、『ナグ・ハマディ文書』全4冊(共編訳、1997-98年)、『岩波キリスト教辞典』(共編、2002年)、『グノーシス「妬み」の政治学』(2008年)(以上岩波書店)、『グノーシスの神話』(講談社、2014年)、『終末論の系譜』(筑摩書房、2019年)など。

⊕ 編者略歴 ⊕

島薗進(しまぞの・すすむ)

1948年生まれ。上智大学大学院実践宗教学研究科教授、グリーフケア研究所所長。著書に『宗教ってなんだろう?』(2017年、平凡社)、『宗教を物語でほどく』(2016年、NHK出版新書)、『宗教・いのち・国家』(2014年、平凡社)、共著に『近代天皇論』(2017年、集英社新書)、『愛国と信仰の構造』(2016年、集英社新書)など。

⊕ 編者略歴 ⊕

高橋義人(たかはし・よしと)

1945年生まれ。ドイツ文学者。平安女学院大学国際観光学部特任教授、立命館大学文学部客員教授、京都大学名誉教授。著書に『形態と象徴 ゲーテと「緑の自然科学」』(岩波書店、1988年)、『魔女とヨーロッパ』(岩波書店、1995年)、訳書にゲーテ『完訳版 色彩論』(全2巻別冊1、前田富士男共訳、工作舎、1999年)など。

⊕ 編者略歴 ⊕

村上陽一郎(むらかみ・よういちろう)

1936年生まれ。科学史家、科学哲学者。東京大学名誉教授、国際基督教大学名誉教授、東洋英和女学院大学学長。著書に『文化としての科学/技術』(岩波書店、2001年)、『人間にとって科学とは何か』(新潮選書、2010年)、訳書にファイヤ・アーベント『知とは何か――三つの対話』(新曜社、1993年)、スティーヴ・フラー『知識人として生きる』(青土社、2009年)など。

width="484"