視覚的無意識

月曜社 2019

Rosalind E. Krauss

The Optical Unconscious 1993

[訳]谷川渥・小西信之

編集:神林豊

装幀:中島浩

サッカーや野球やバスケットボールのメンバーを競技試合の途中から別のメンバーに代えることをサブスティテューション(substitution)という。訳せば代理、代用、交換、互換、取替、交代(交替)、置換などとなる。

サブスティテューションはスポーツ競技だけでおこっているわけではない。議会も役所も会社も、オーケストラも音楽バンドも劇団も、機械やシステムも、「サブスティテューション」をくりかえしてきた。金融業界では取引期間中に取引銘柄を差し替えることを「サブスチ」という。

ぼくは知識や哲学や思想も、さまざまなサブスティテューションを工夫してきたものだとみなしている。代理や代表などの「代」が工夫されてきたのだ。ただし興味深いサブスティテューション(代)が出現するには、必ずや先行するモデルに圧倒的な中身があるべきだった。この先行モデルがつまらないもののままでは、「サブ」も「代」もつまらないものばかりになる。

先行するモデルは一つとはかぎらない。古代世界ではシュメールもギリシアもユダヤ教も先行モデルであり、これらがヘレニズム期にさまざまな「代」を生んだ。それらはいったん神秘主義だとか異端だとかと思われたのだが、そうではない。そこにこそ本来の可能性が露出したのである。ルネサンス、バロック、ロマン主義、表現主義、シュルレアリスム、戦後アヴァンギャルド、ポップアートも同断だ。いずれも「代」の実験だった。

編集工学の実践も、このような多様なサブスティテューションの可能性を次々に拓いていくことにある。ぼくはそのことを「別様の可能性」(contingency)と名付けてきた。理科的あるいは哲学的には「偶有性」である。

ただし偶有性が別様の可能性や発見的なものになるには、先行モデルにできるだけ際立つほどに代表的なものをいくつか想定できていなければならない。そして、それらの複数の先行モデルのあいだの意外な相互関係を、そこそこ想定しておかなければならない。

ゾロアスター教のミスラ神の背(上・左)には、既に後光が射している。この意匠はキリスト教(上・中)にも仏教(上・右)にも伝わった。これが格好良いと誰もが思えたのは、光背が「救済」のサブスティテューションだったからだ。

ルネサンス期につくられたミケランジェロの《モーセ像》(下・左)に限らず、モーセは角の生えた姿で描かれる。これはヘブライ語の母音の解釈で、"角"と"光輝く"が同義であるためだとするものや、イクナートンのアートン教とカナンのバアル信仰(下・中)が混淆した痕跡だとするものなど、理由については諸説ある。しかしどのような理由にしても、このような表現が脈々と受け継がれてきたのは、モーセのユダヤ教やバアル信仰や他の有角神信仰(下・右)が「豊穣」のサブスティテューションであったからである。

27歳で父の借財をなんとか返して独自の雑誌を創刊しようと思ったとき、当初からルネサンス=バロックとコンセプチュアル=ポップ・アートを同時に扱える編集にしようと決めていた。

先行モデルをレオナルド、バッハ、デュシャンに求め、そこから数々の「代」を案内していこうと決めたのである。

実際の「遊」では、下村寅太郎によるレオナルド・ダ・ヴィンチ(25夜)を2・3号に、マルセル・デュシャン解析を2号からの連載企画に、バッハ(1523夜)を4号に特集するにとどまったのだけれど、この「レオナルド≒バッハ≒デュシャン」の相似式は、ぼくのその後の編集的格闘にとってはどうしても譲れない芸術史上の先行モデルの極め付けだった。

今夜はそのうちのデュシャン(57夜)とその周辺のアーティストが企んだ「代」の話をしてみたいと思う。

デュシャンはアートの領域に「レディメイド」というコロンブスの卵をもちこんだだけではない。現代思想にとっても編集工学にとっても、デュシャンは「境界にいつづけた神」であり、つねに普遍ルネサンスを覆すニューバロック的な「両界的方法の提案者」だった。ただ、そのようには扱われずに(ジョン・ラスキンを経済学が、マイルス・デイヴィスをアート学がいっこうに扱わないように)、美術界だけがデュシャンを引きずり鐘にしてきた。

これはなんとも貧しいことだった。デュシャンはもっともっと広範囲にわたる「代」の策略を練り上げていた。

わかりやすい話からすると、デュシャンには「公衆」とかかわりをもつにはどうしたらいいかという策略を、むっつり助平のように練りあげるダンディズムがあった。また、公衆をかどわかすに足るオブジェにこだわる独特のフェティシズムもあった。

策略がどうなっていたかというと、次のような下敷きから組み上げた。曰く、①日用雑貨(レディメイド)をアートギャラリーにもちこむ、②チェスに耽る、③性的な出来事を匂わせる、④モナ・リザで遊ぶ(クラシックをおちょくる)、⑤あえて難解な概念を提示する(観相学に近い)、⑥誰に対しても何食わぬ顔をする(道徳的な人生をおくる→マスメディアを回避する)、⑦作品に図解番号をつける(解読をミスリードさせる)、⑧油彩画からは遠のいて別の支持体を選ぶ(レディメイドを引き込む)、⑨友人をたいせつにする(それだけでアート業界とかかわる)、⑩数学を敬う(四次元時空幾何学に酔う)‥‥云々かんかん。

デュシャンはこうした人を食ったような方針を本気で実行にうつすべく綿密に計画し(少しデッサンして、いろいろメモも書いて)、そのどこかの切り口をアートにするための入念な制作プロセスを日々の生活の一部にとりこんだ。

作戦はうまくいった。美術界はひっかかった。あまりの人を欺くような作戦に、誰も作品の質など問いはしなかった。ほんとうはマチエールの細部にアートが収差していたのだが(ぼくはそこが好きだったのだが)、批評家たちはそれらがまったく新しい「アートの提示」であることばかりを指摘した。追随者がゴマンとあらわれた。コンセプチャル・アートやポップアートがサブスティテューションとしての市場を確立した。

それから半世紀近くがすぎるうちに、この策略はデュシャンだけが組み上げたものではないことがわかってきた。当時のデュシャンのまわりのいろいろな事情やエピソードも調べ尽くされた。こうして、デュシャンの前後事情入りの現代思想装置のしくみを解明したくなった連中が出てきた。

そういうなかにジャン=フランソワ・リオタール(159夜)や本書の著者であるロザリンド・クラウスがいた。

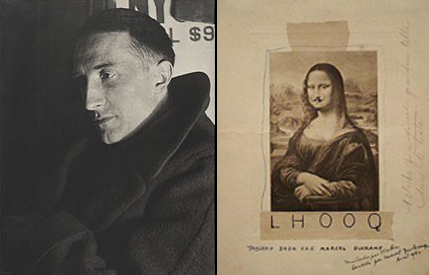

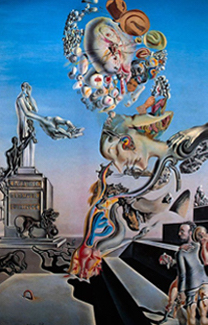

マルセル・デュシャン(左)は、芸術の速度を無限大にした。何をもって作品とするのかを世に問うた。既製品の男性用便器を横倒しにしただけの《泉》は、その水端となった。いったい何が「アート」なのか? そういった観念の額縁を、モデルの下着を脱がすように、そっと外してみせたのだ。

右の図はダヴィンチの《モナ・リザ》を扱った《L.H.O.O.Q》。フランス語で発音すると「Elle a chaud au cul」(エラショオキュ)と同じになる。意味は「彼女の尻は熱い」。

ジャン=フランソワ・リオタール(上・左)はフランスの哲学者。1984年に出版された『ポストモダンの条件』以後、ポストモダンという言葉が流行した。リオタールは、社会全体に作用する統一的な世界観の、信憑性が失なわれていると唱えた。これを「大きな物語の終焉」という。対して、自分たちが世界の断片にすぎないという立場から、絶対的な正解を求めない世界観を「小さな物語」と呼んだ。

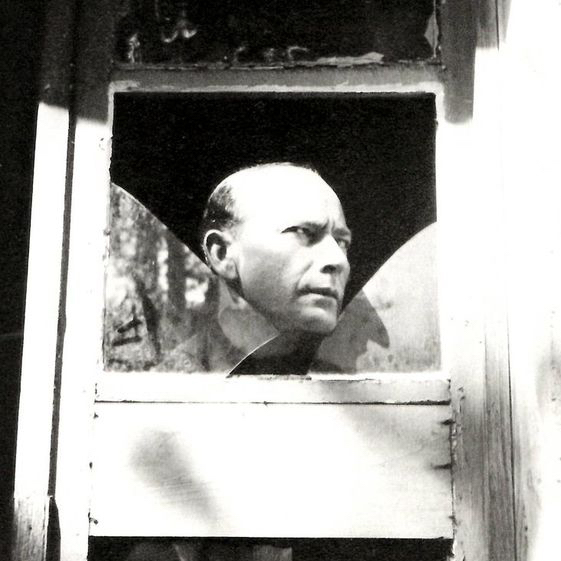

ロザリンド・クラウスは、本書『視覚的無意識』の著者(下・左)。原書の表紙はラウル・ユバックによる《鏡の中の肖像》(1938)である(下・右)。原題は『The Optical Unconscious』。

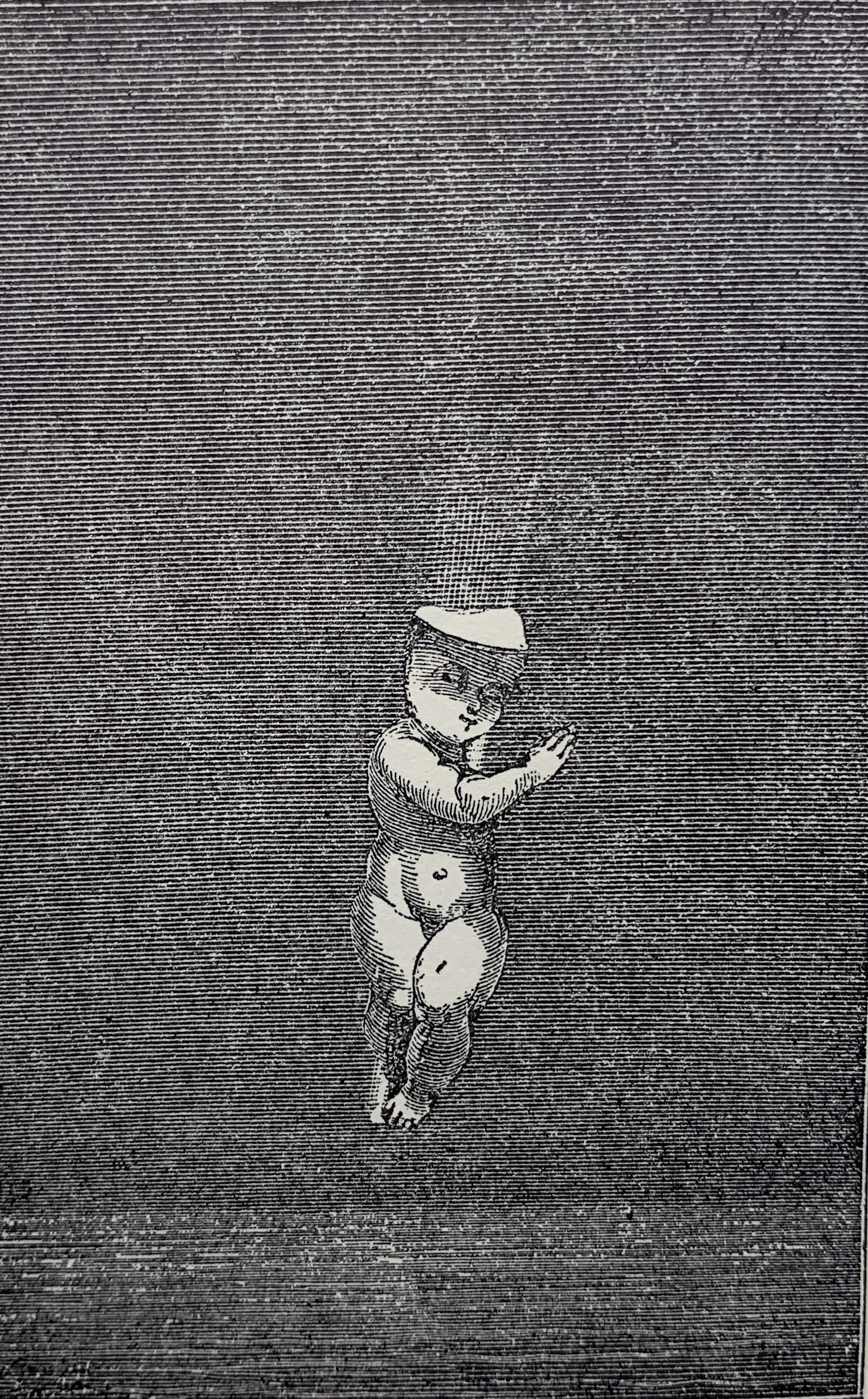

本書は、じっと海を眺める幼児のジョン・ラスキン(1045夜)の描写から始まる。これはうまかった。ラスキンには芸術がたんに「世界の観察」をしているのではなくて「世界からの観照的抽象」に向かっているという見方があるのだが、冒頭に仕込むことで、クラウスは本書の美術論をサブスティテューショナルに扱えるようにした。

タイトルの『視覚的無意識』は何あろう、ヴァルター・ベンヤミン(908夜)からの転用である。

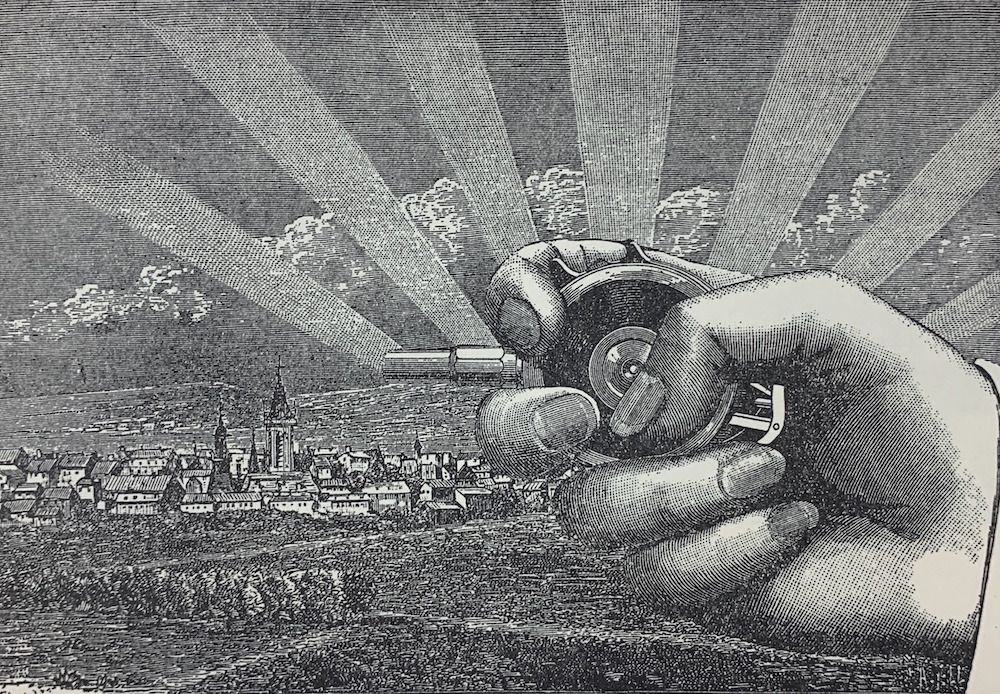

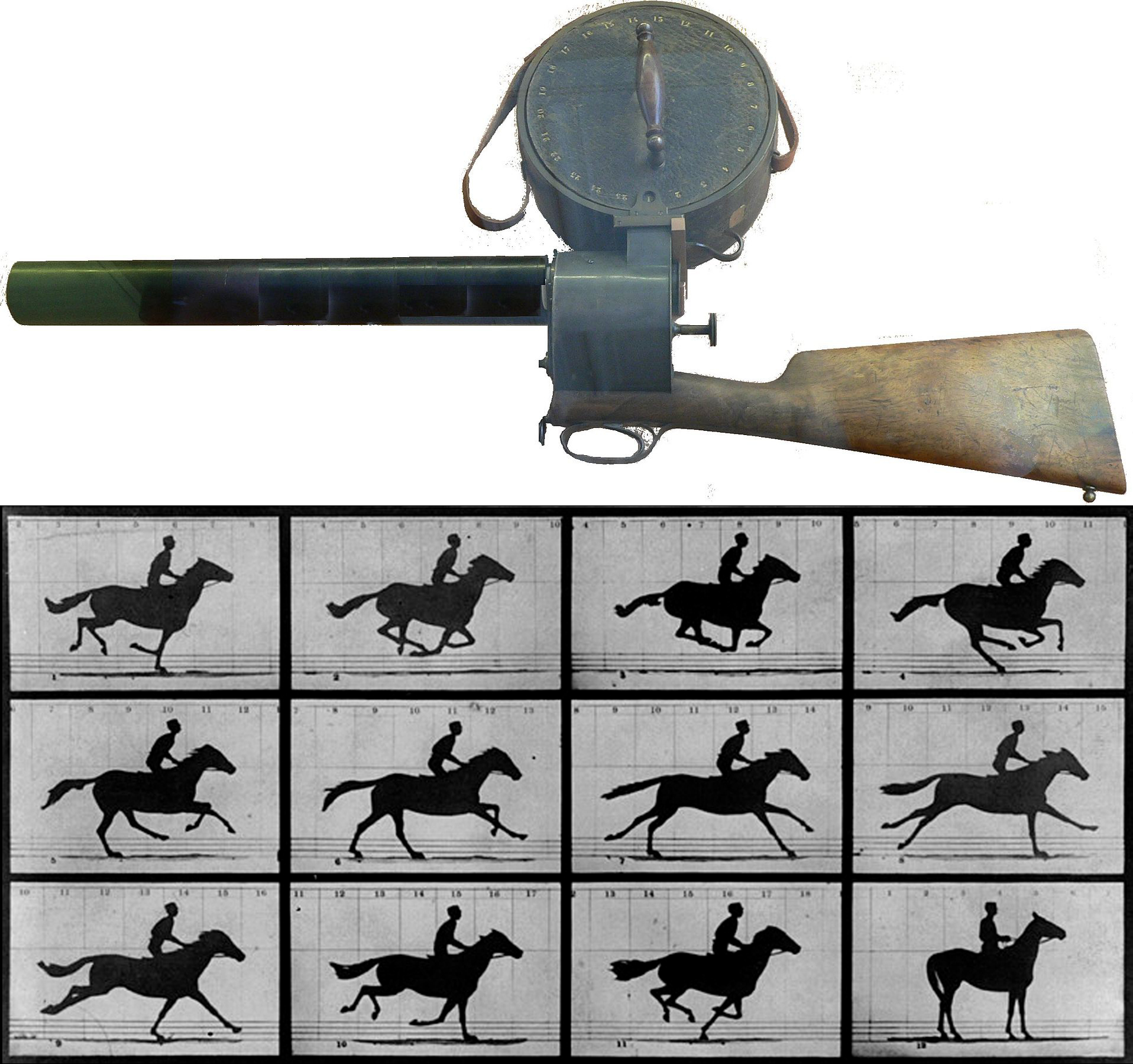

ベンヤミンはこの用語を『写真小史』(ちくま学芸文庫)でエドワード・マイブリッジやエティエンヌ=ジュール・マレーの連続写真群を前にしながら使っている。この二人は特殊なリヴォルヴァー・カメラ(写真銃)を工夫して、走る馬や人体を連続的に断続させる写真帖を発表した。これでクールベの馬がまちがった脚の上げ方をしていたことがバレたのだが、ベンヤミンにはそんなことはどうでもよくて、この連続写真が視覚的無意識をもたらすことに気がついた。

ふつうには無意識は脳の中にひそんでいるものだとみなされているが、無意識はもっと出たり入ったりしているものだ。たとえば何かをずっと見ていると無意識状態っぽくなるときがある。海を見ている幼児のラスキンだけではなく、われわれもぼうっと窓外を見ていたり、ずうっと車窓を見ていると、そんなふうになる。何かに集中したあとにも、そうなる。茫然自失とはこのことだ。

ベンヤミンはそこを逃さない。瞑想だけが無意識をつくるのではない。「目の身体」がもたらしたカーナルな無意識が視像や写像や映像とともにおこることを指摘した。これは歩行者や移動者のパサージュ体験がもたらした無意識でもあった。ついでながら付け加えておくと、ベンヤミンは複製力をもつカメラの役割に注目し、それが個人にひそむ「目の身体」を拡張する「義肢」であるとも指摘した。

クラウスは、それならアートを見ていても視覚的無意識がおこるし、アーティストもすでにそういう視覚的無意識をもつようになっていると想定した。美術史はそのくらい「窓外の光景」になっていたのだ。この見方はとくに斬新な切り口ではないが、本書をおもしろくさせた。

19世紀を代表する美術評論家のジョン・ラスキン。幼少期は学校へ行かず、言葉の分からないヨーロッパを家族でしばしば旅行した。その経験が、主観を交えず直観的に世界を観察する装置へと自身を変貌させた。上の絵はジェームス・ノースコートが描いた幼いころのラスキン(上)。

下の写真は、ベンヤミンの『写真少史』で触れられているリヴォルヴァー・カメラと、それによって撮影されたマイブリッジの連続写真(下)。拡張された身体が新たな世界と意識を生み出した。

クラウスはハーバード大学で美術史にとりくみ、コロンビア大学で現代美術を教えた。早くから『オリジナリティと反復』(リブロポート)、『ピカソ論』(青土社)、イヴ=アラン・ボワ(711夜)との共著『アンフォルム:無形なものの事典』(月曜社)、『独身者たち』(平凡社)というふうに次々に著書を出して、ハーバード時代の師クレメント・グリーンバーグのモダニズム美術論(フォーマリズム論)から離れて、ポストモダン派アート論の旗手ともくされるようになった。

現代美術に親しんでいる者にとっては言うまでもないだろうが、グリーンバーグ(1909~1994)は『アヴァンギャルドとキッチュ』(1939)を書いて、20世紀芸術がアヴァンギャルドとキッチュに分化したのは、消費社会によって引きおこされた「文化のダミング・ダウン(duming down)」に抵抗しようとしたからだと説き、それがモダニスムの宿命だと解釈したアメリカきっての美術批評家である。

またポロック、デ・クーニング、ハンス・ホフマン、バーネット・ニューマンらの抽象表現主義を積極的にとりあげ、これからの美術は平面性(flatness)に向かうだろうと予想した。けれどもこの予想は一部をのぞいて当たらなかった。その後のシミュレーショニズムめいたポストモダンな展開には批判的で、そのためモダニストからもポストモダニストからも顰蹙を買った。

クラウスはそういうグリーンバーグを克服したかったわけである。ポストモダンをアート議論にとりこみたかったのだ。そこまではいいのだが、そのため著書がデビュー作のリキからするとだんだんポストモダニズムの言説に巻きこまれすぎることにもなって、退屈になっていた。サブスチが効かなくなったのだ。それが本書ではリキを取り戻して、彼女の趣味のよい知的本領を発揮した。

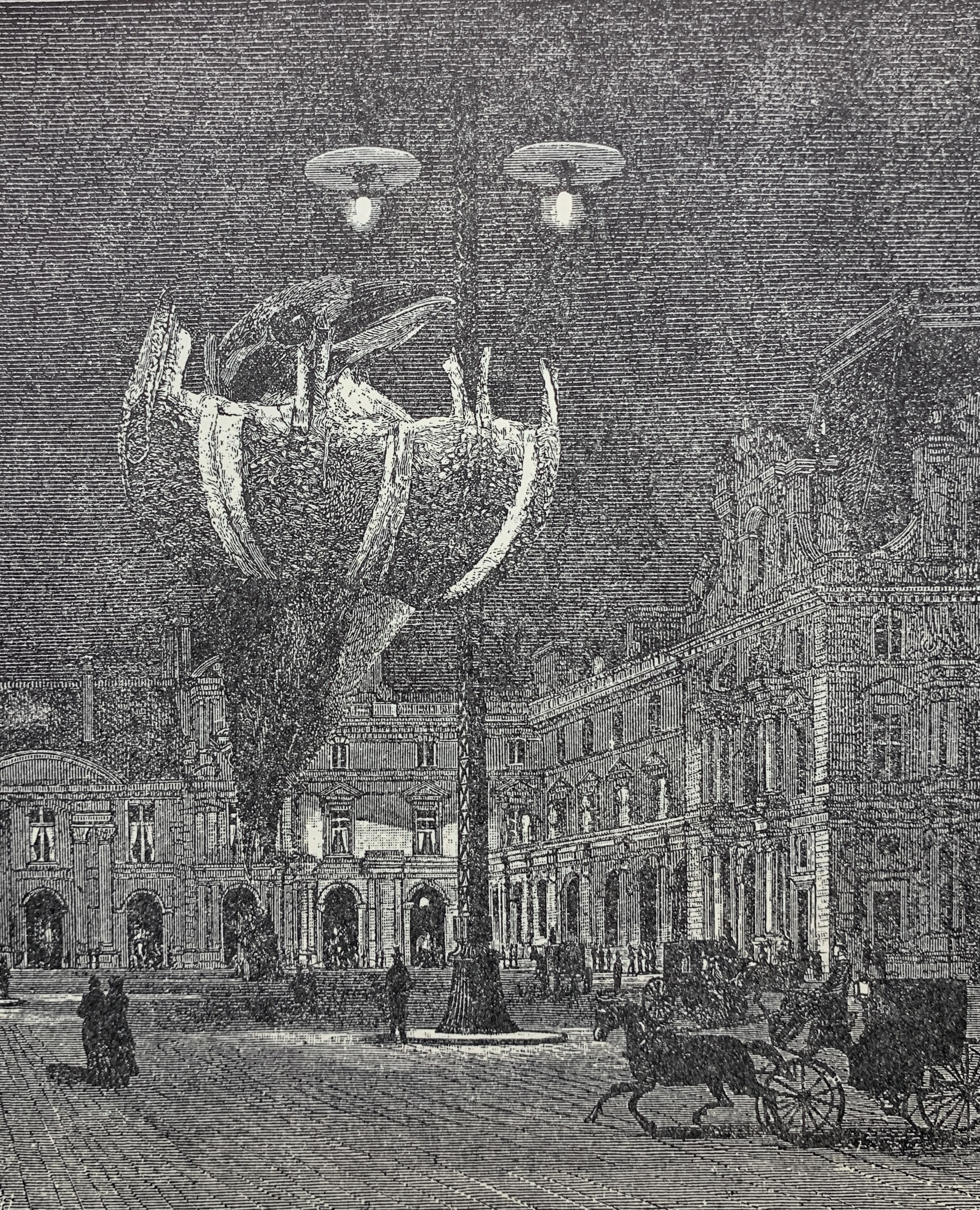

第2章がおもしろい。マックス・エルンスト(1246夜)のコラージュ作品『百頭女』(河出文庫)を材料にして、ダダやキュビズムやシュルレアリスムとの絡みのなかでツァラ(851夜)、エルンスト、ブルトン(634夜)、エリュアール、ブラックらの見方の重なりと違いが浮き出てくるようにした。

クラウスはそれをいったんテオドール・アドルノ(1257夜)の『百頭女』についての解釈を通してスケッチすると、ついではエルンストのコラージュのアイディアには、もともとアポリネールが「カタログのもたらすインスピレーション」に着目したところに始まり、ブルトンがその行為は「レディメイド」(既成品)の活用なんだよと言っていたことなどを紹介しながら、話がリバースしていくように仕向けた。

エルンストがコラージュを「オーバーペインティング」と呼んでいたことも紹介される。当時のアーティストたちは既存のカタログやチラシやポスターや看板を引き出してきて、そこに何かをオーバーペインティング(上塗り)するおもしろさを遊んでいたのだった。

上塗りはたんなる遊びだったのか。そんなことはあるまい。それがやがて《エナメルで塗られたアポリネール》を持ち出すまでもなく、デュシャンとウォーホル(1122夜)によって現代美術の大潮流になるのだから、遊びだけではなかった。そこにはリクツで説明できるアートの仕組みがあるはずだと、クラウスは考えたようだ。

ただ、ここでよせばいいのにジャック・ラカン(911夜)の鏡像過程論を援用した。これはもったいない勇み足だった。

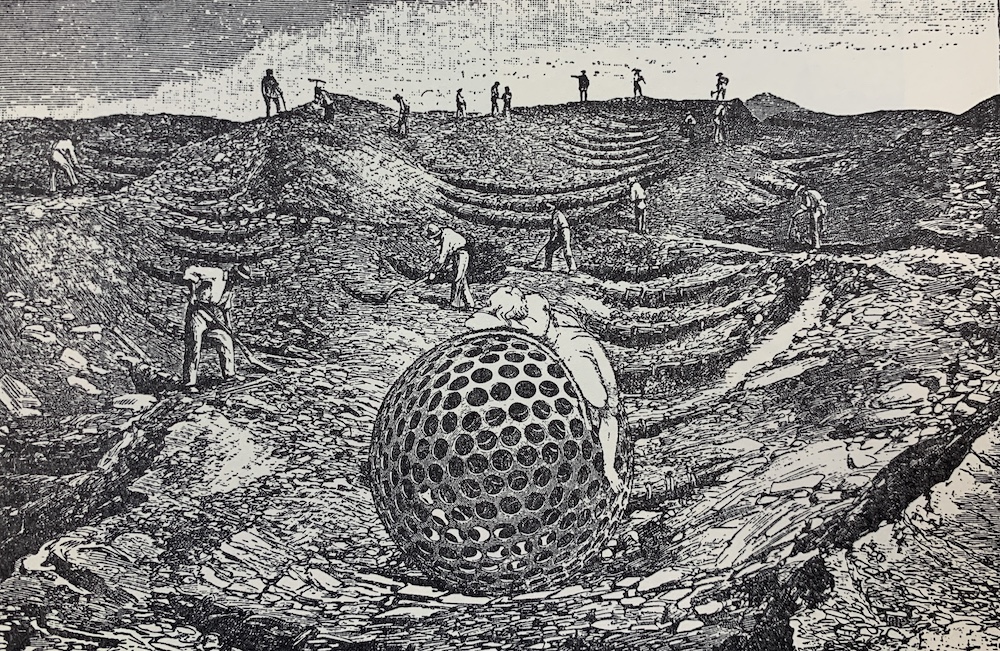

マックス・エルンスト(左)のコラージュは、19世紀の科学雑誌『LA NATURE』(右)からの切り貼りが多かった。科学黎明期ともいえる時代の図版は奇妙なものが多く、代表作である『百頭女』も、それらからコラージュされている。エルンストはそれらに対角線を引き、『百頭女』に登場する巨人のイメージのような、予期せぬ世界を作り出した。1919年に「無関係のイメージが結合した」ことが発端だったと本人が記している。《エナメルで塗られたアポリネール》(下)はデュシャンの作品とされるもので、ペンキの広告のパロディア。元々の文字は「SAPOLIN ENAMEL」。コラージュのコラも、キュビストによるパピエ・コレのコレも、フランス語の「糊」を意味する「Colle」であり、「糊」によって再構成されたものが新しい世界を作っていった。

第3章はデュシャンをどうするかというところだ。クラウスはちょっとした挿話から攻略する。

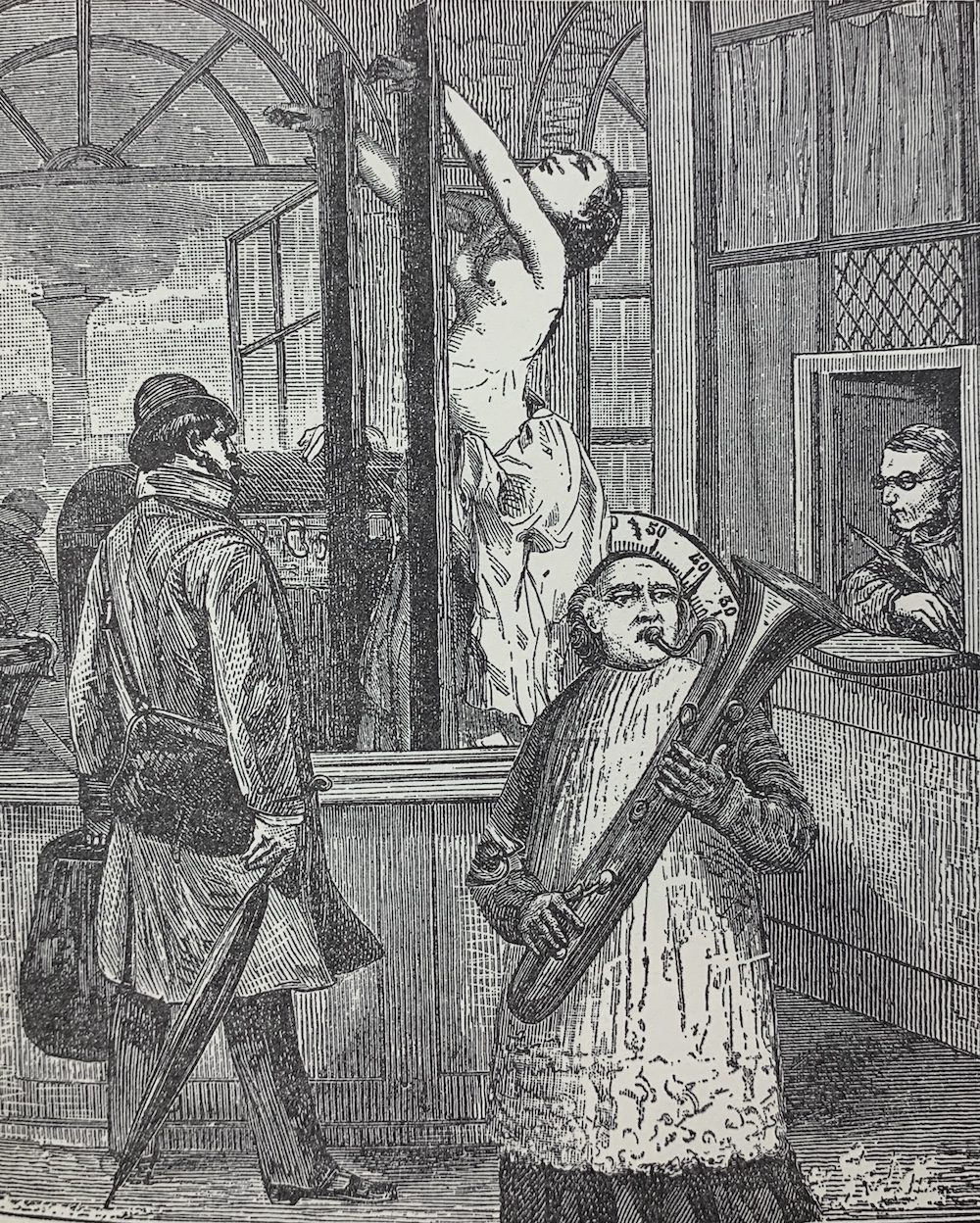

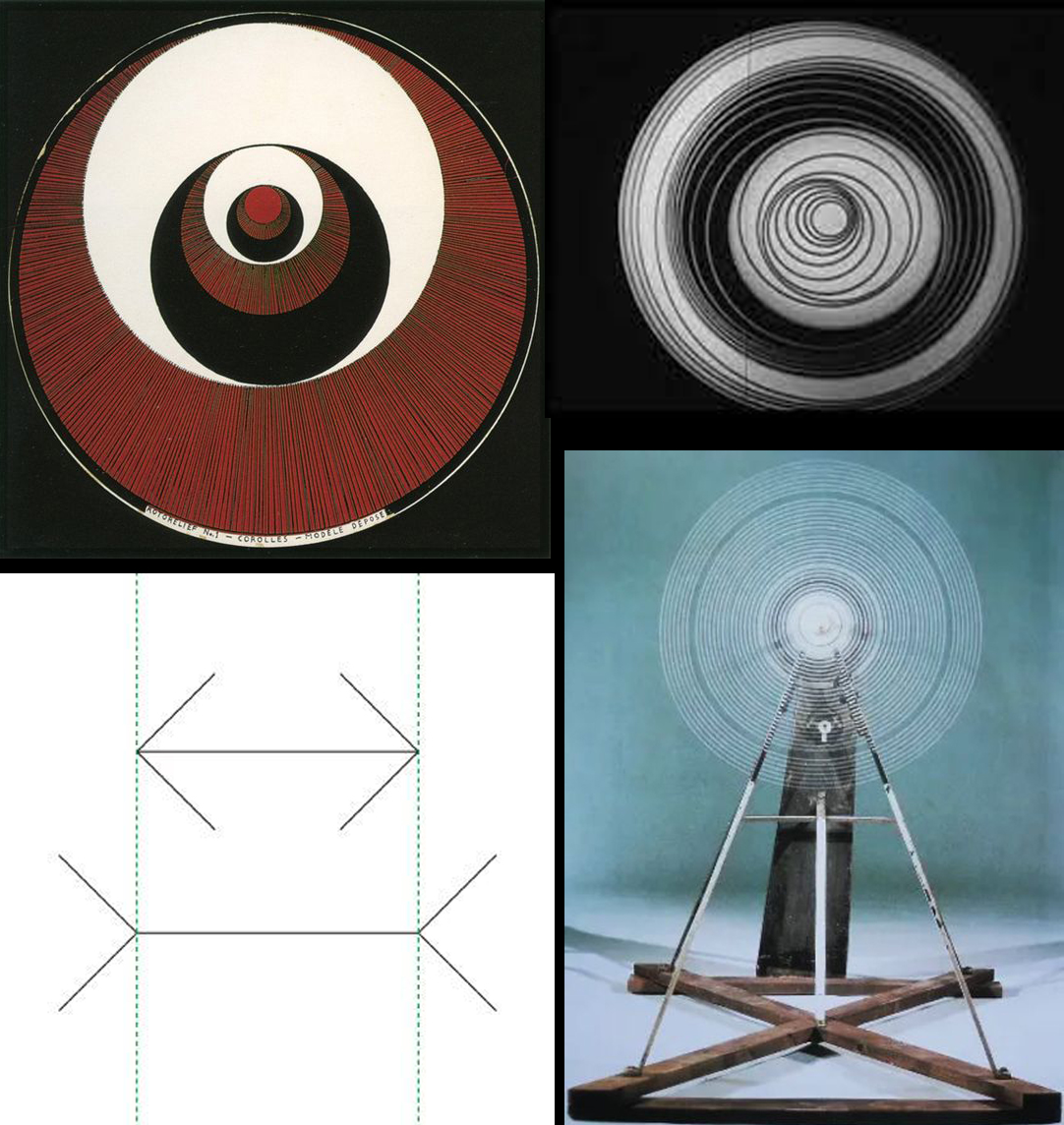

デュシャンは1920年代のはじめから「精密検眼士」という名刺を持ち歩いていて(このへんがデュシャンのフェチ・ダンディズム)、ときどきその名刺で開けるブースでヴィジュアル・レコードを売っていた。噂ではなく、実際にそうしていたらしい。ヴィジュアル・レコードというのは、レコード盤の表面にぐるぐる目のまわるようなロトレリーフを施したものだ。

クラウスは、これは錯視をおもしろがるためではなく、視覚的無意識を合法化するためのマシーナリーな装置というものに、デュシャンが執着していたせいだろうと考える。

これについては、リオタールによる大ガラス作品や遺作の分析でも、デュシャンにはニューロ=オプティカルな(神経-光学的な)関心が異様に蟠っているという指摘があった。ぼくはそれがオブセッションやフェチでもあろうとみなしているが、それはともかく、デュシャンは20世紀のアートはタブロー主義から脱出して、新たな視覚装置になったほうがいいとの決意をかためていたのだろうと思う。

有名なミュラー・リヤー錯視(下・左)を例に挙げるまでもなく、視覚からの人の認識はとても危うい。デュシャンはこの危うさに介入し、アートをオプティカルな装置にしようとした。ロトレリーフは回転させて観賞することが前提になっている。

デュシャンは写真家のマン・レイとともに、ロトレリーフを利用した《アネミック・シネマ》という7分の映画も作っている。それぞれの円盤は、種類や回転する速度によって、眼や、乳首や、未来へのトンネルなど、見え方がさまざまに変化する。デュシャンは、視覚をキャンバスから解放しようとしていたのである。

かつて、印象派の描法は「網膜主義」であろうというふうにみなされていた。かれらは絵の具をパレットの上で混ぜて目的の色をつくるのではなく、それぞれの絵の具を筆につけ、それを次から次へと外光の中のカンバスに色覚検査表のようにくっつけて描いた。

黄色の絵筆の点、橙色の絵筆の点、白濁色の絵筆の点は、パレットの上ではなく、それらの点が混在したカンバスを見る画家と鑑賞者の網膜の上で混ざるのだ。あまりいい説明ではないが、近代美術史はこれを網膜主義とか筆触分割とか色彩分割とか名付けた。

これは生理学者ヘルムホルツのアソシエーショニズム(知覚連合主義)、サルトル(860夜)の無意識的想像力理論、リチャード・ローティ(1350夜)の「認識はカメラ・オブスクラのように対象とのあいだで拡張される」という見方などともつながるところで、そのまま現代アート思想にも受け継がれる可能性がある。実際にもジョナサン・クレーリー『観察者の系譜』(以文社)では、そうした解釈の可能性を跡付けた。

では、パレットも絵筆もカンバスも捨てたデュシャンはどうしたか。カンバスにも頼らないし、網膜にも頼らない。仮に知覚連合主義を踏襲したとしても、視覚的な出来事が独自の表示装置でおこるようにしたのではないかと、リオタールは見た。この表示装置はリオタールが考えるデュシャン独特の「芸術的感光面」だった。

この仮説は「ロトレリーフ」や「大ガラス作品」を説明するにはまあまあ悪くなかったが、しかしクラウスは納得しきれない。リオタールも満足していなそうだ。なぜなら二人にとってはとくに気になることがあった。デュシャンには、その表示装置がこれを見る者の網膜でも脳内でもなく、もっとリビドーに向かって、いわば膣や男根や肛門にはたらきかけるようにしたいと思っていたふしがあったからだ。

こうしてクラウスは、第4章では一転してルロワ=グーラン(381夜)やジョルジュ・バタイユ(145夜)やロジェ・カイヨワ(899夜)を持ち出してくる。デュシャンの試みは、バタイユの言うエテロモルフ(異質混淆性)に向けて発射されていて、それがルロワ=グーランの言う「洞窟の中での輪郭の発現」のように作動し、カイヨワの言う「擬態のように変容をおこすもの」であるように思えたのである。

ジョルジュ・スーラの《グランド・ジャット島の日曜日の午後》(上・左)とモネの《ラ・グルヌイエール》(下・左)は、筆触分割の技法を示す代表的な作品。できるだけ色を混ぜないように仕組んだ。光は異なる波長が重なる程、明度が上がり、最終的には白になる(上・右)。

ところが絵具は、太陽光の一部を吸収し、吸収できなかった波長を反射させているため、重ねるほどに黒くなっていく(下・右)。そのために作家たちは、絵具の生の色を網膜に取り込まさせて、光の輝きを表現しようとした。

アートの歴史は偶然も必然も、判然も当然も追ってきた。アートはその営みの当初からサブスティテューション含みの「全然アート」なのである。

光、天体、暗闇、線描、洞窟、壁、タブロー、トロンプ・ルイユ、水墨、油彩、肖像性、分身、風景、自然、地形、建物、形態、デッサン、彫塑、カメラ・オブスクラ、カンバス、地図、劇場、照明、衣裳、写真、幻燈機、絵巻、影、図形、幾何学、遠近法、オークション、展覧会、神仏、モデル、祈り、祭壇、ミソグラム(神話記号)、アニマ、イメージ、フェティッシュ、疾病、エロス‥‥。これらはみんながみんな「全然アート」の仲間たちである。

しかし、これらの組み合わせがなんらかの美術作品になっていくとき、そこには何らかの「別様の仕立て」がはたらいてきた。それはサブスティテューションなのである。頻繁な代理形成がおこってきたはずなのだ。キリスト像はキリストそのものではなく、ゴッホのひまわりはひまわりではなく、北斎の富士は富士山ではなく、ピカソの《ゲルニカ》は戦争ではない。それらはサブスティテューションだった。

サブスティテューション(代理形成力)こそが表象力であると思想的に気が付いたのは、最も早期にはジョン・ラスキンであったろう。20世紀ではルロワ=グーランやバタイユやカイヨワが気が付き、少し遅れてロラン・バルト(714夜)やジャック・デリダがその説明に腐心した。けれども実作者なら、レオナルドもターナー(1221夜)も、ドラクロワもピカソ(1650夜)もジャコメッティ(500夜)も、アート表現がすべからくサブスティテューションであると、もちろん気が付いていた。

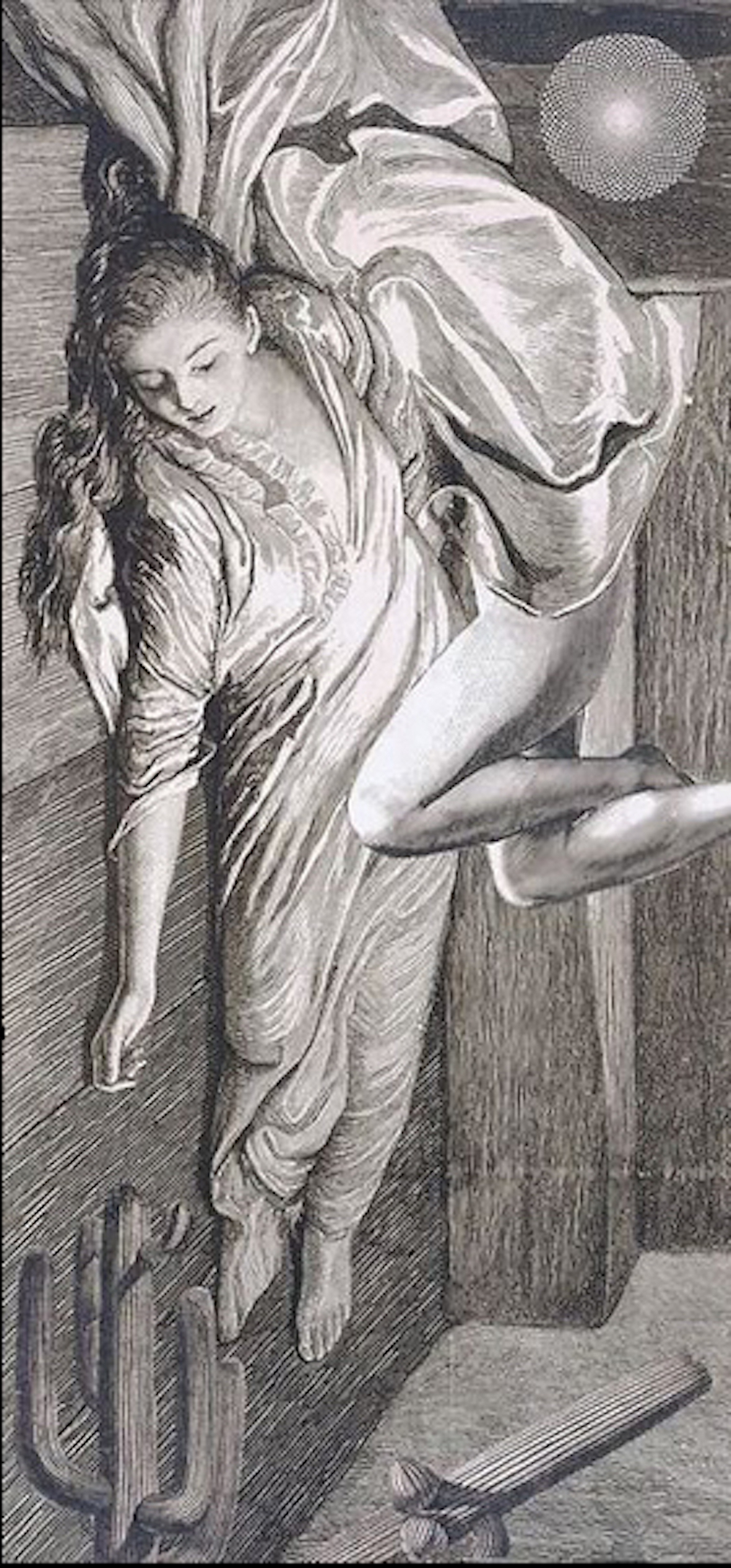

そうした一人としてクラウスが第4章で特筆したのがハンス・ベルメールだった。

アルベルト・ジャコメッティが批評上で最初に評価されたのは、アンドレ・ブルトンが編集に深くかかわった雑誌『ドキュマン』であった。セクシャルなメタファーを孕んだ《吊るされた球》を、ブルトンは激賞した。

マン・レイは、1929年に女性の顎と首を男根に見立てた《解剖学》(上・左)を制作し、1933年に女性の性器を想起させる男性用の帽子《無題》(上・右)を撮影した。これは、サルバトール・ダリの1929年の作品《陰鬱な遊戯》 (下)に由来する。この時代、シュールレアリストたちはフロイト的な見方を果敢に援用した。

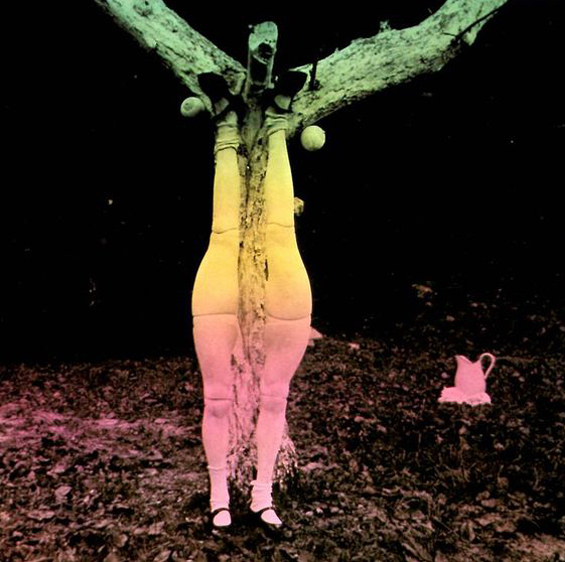

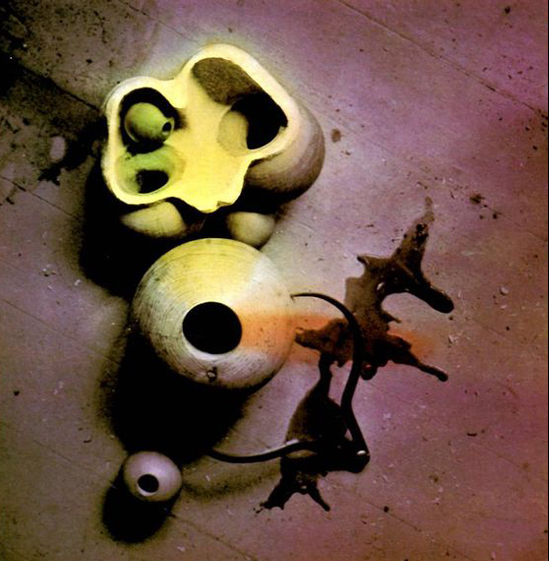

本書では1937年の《恩寵の状態にある女性砲手機械》を筆頭に、数々のベルメールの《人形》の図版とその意図が紹介されている。

ベルメールのそれらの作品はバタイユやカイヨワが代理形成力としてこだわった「写しと分身」の象徴ともいうべきもので、あらためてアートの本質としてのサブスティテューションが全容として引き込まれて組み上がっていることを訴えてくる。

クラウスは、ベルメールの作品が引き起こす「プレイ/ミスプレイ」という二重の作用が、従来のアート作品に勝る「写しと分身」を訴求していることに驚嘆する。「プレイ/ミスプレイ」とはバルトがバタイユの例の「足の指」思索から読み取ったダブルスイッチのことで、われわれが何をするときでもお世話になっている二重思考のことである。

この「プレイ/ミスプレイ」のダブルスイッチをもともと保有してきたのが、アートであり、そのアートが「全然アート」であったゆえんなのである。このへんの指摘と言及は本書の白眉であった。

ハンス・ベルメール(上)は、1930年代初頭に、オペラ『ホフマン物語』の、人形への愛に狂っていく主人公を見て、自分自身も人形と人間を同一視していることに気がつくと、その経験からヒントを得た《人形》シリーズを開始する。

ベルメールはまた分解可能な人形を、寄せ集めて再び組み合わせたモチーフを撮影する。さらに女性器に男根的な役割を担わせ、切断された身体とエロティックな肢体が同居した作品を作り上げた。

《人形》シリーズ以外でもベルメールは、アンフォルムなものからの力を信じていた。写真の《恩寵の状態にある女性砲手機械》について、ロジェ・カイヨワは「生命の機械的な分身、生物のアンドロイド的なシミュレーション」と評した。さらに、この作品のモチーフの一つとされたカマキリの不気味な特質の一つを、捕食者に対して死んだふり(死を演じる プレイする)をすることだと述べた。

ベルメールは晩年、愛人ウニカ・チェルンと作品を作った。左の写真《相互手淫の十字架》(1946)には《人形》シリーズ(右)でも似たもの(1938)がある。ナチスが奨励した「健全で優勢なアーリア民族」に対するアンチテーゼとしてのサブスティテューションに見える。

第5章は主にピカソと友人のエレーヌ・パルムランが扱われるところだけれど、とくに説明することはない。エルンスト~デュシャン~ベルメールのサブスティテューションがみんなごちゃまぜになって「ピカソ化」していることが確認できるだけだ。

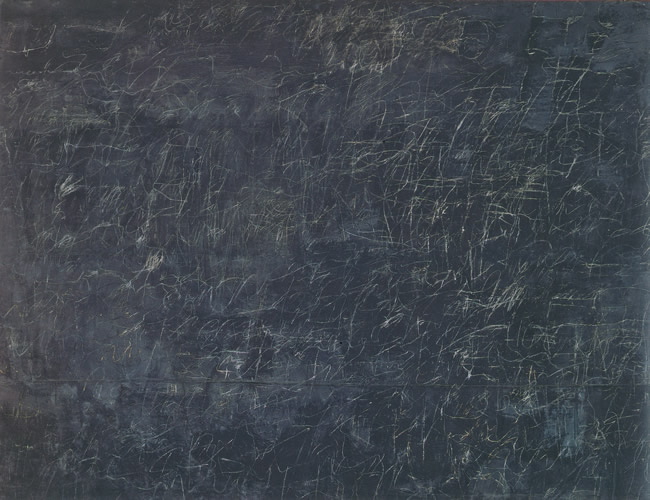

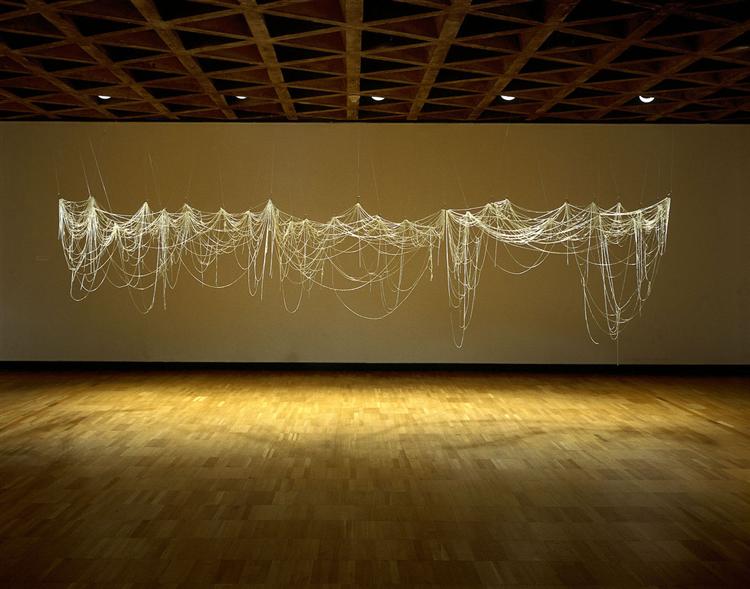

こうして最終第6章では、ジャクソン・ポロックの革命的なドリップアート群を通して、クラウスが最も大事にしてきたチャールズ・パース(1182夜)の「アブダクション」の考え方が適用されて、視覚的無意識にはアブダクションがはたらいていて、そう見ることが、サイ・トゥオンブリーの《パノラマ》や《イタリア人》を、エヴァ・ヘスの《すぐあとに》の作品意図を、存分に納得させることになるのだと結ばれる。

グリーンバーグのポロック論がまったく言及できなかったことだった。

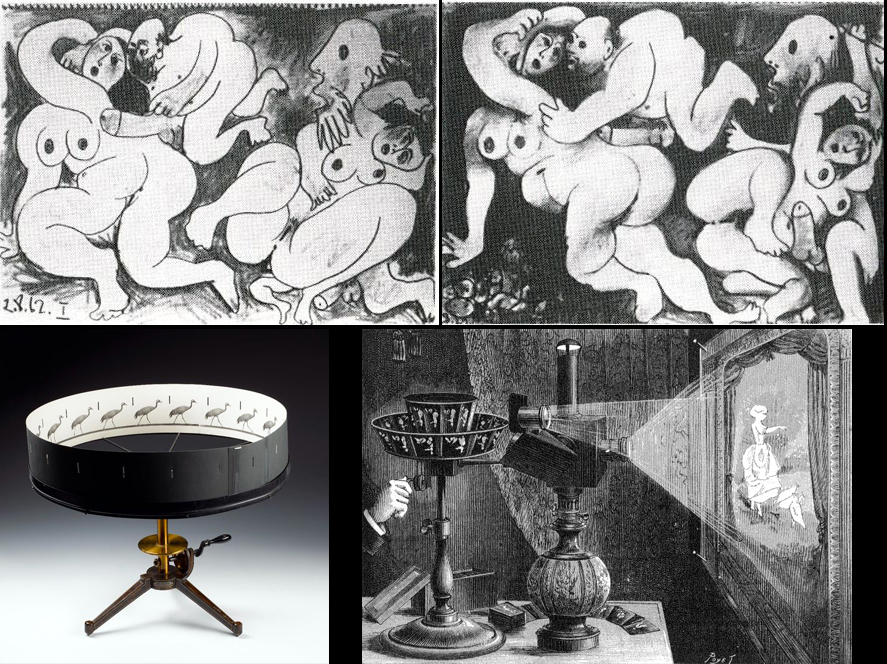

クラウスは、ゾエトロープ=回転覗き絵(下)の鼓動は、絵画の不動性というモダニズムの法則に従おうとしない芸術的実践のための源泉となったと見た。パブロ・ピカソは、マネの《草上の昼食》を何枚もスケッチし、28枚もの新しい構図を生み出した(上)。柔らかなスケッチブックの紙の上から硬い鉛筆で描くことで、その痕跡が輪郭として次の紙に残ることを利用した一種の「パラパラ漫画」的手法が使われたことを指摘する。ゾエトロープと同様の機械的な繰り返しの中から、ピカソは時を切り取るようにマネの連作を制作したのだった。

形象の破壊者であるジャクソン・ポロック(左)は、描画行為の軌跡そのものを作品とした。初期の作品《雌狼》(上・右)は、全面を絵具で覆ったランダムなパターンから動物のイメージを輪郭化させている。この頃はまだ、形象性を打破できてはいない。

《秋のリズム Number 30》(下・右)は1950年、ポロック絶頂期の作品。四方から描かれた作品は、上下すら定かでなく、床に置かれて制作されたキャンバスの上では、絵具が重力に引きずられることもない。刹那を描いた無意識が形象を破壊したのだ。

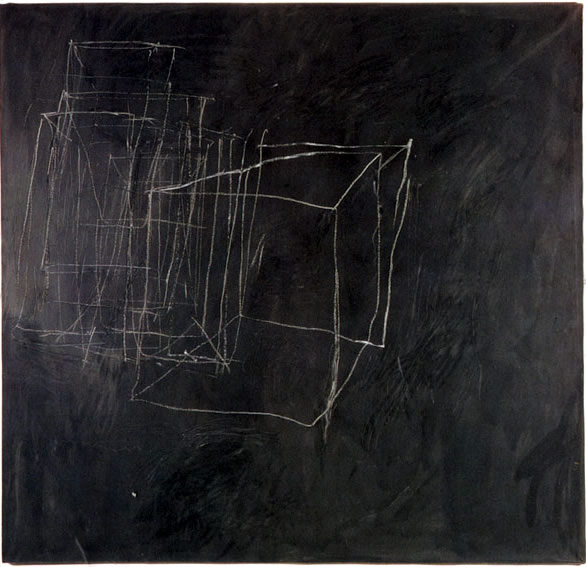

サイ・トゥオンブリー(上)は、尖った鉛筆で滑らかな漆喰を傷つける毀損者のモデルとして、自身の作品の中にポロックの存在を認めた。《Panorama》(2枚目)や《Night watch》(3枚目)のような、削り取られた痕跡は、他への境界に侵入した過去である。しかし、観る者にとって、その不在の集積は現在である。

エヴァ・ヘス(上)は《Ringaround Arosie》(2枚目)で、デュシャンのオマージュ的な作品を作っている、2つの突起は胸と陰茎を表している。《Right After》(3枚目)は《すぐあとに》と訳されるが、この作品も乳房とペニスの”形態”から構成されている。絵画と呼ばれる平面性と垂直性の慣習の関係から、有機化されない像を生むのである。

本書は読みやすい本ではない。いわゆる美術評論にもあてはまらない。よくよく配慮されて書かれているし、最初にも述べたように久々にリキも入っているのだが、先行モデルとしてのラスキンとエルンストとデュシャンを相手にしての大立ち回りなので、そのリキが火花のようにスパークしすぎて、次の文脈とつながらないところも多々あった。また、いまだポストモダン派の旗手としてのリクツにこだわるところも気になった。

それでも、本書はぜひとも読まれたほうがいい。ラスキン、カイヨワ、パース、ハンス・ベルメール、ルロワ=グーラン、ベンヤミンが並び立つ美術論は、あまりない。とくに「近代」というものに犯されたわれわれの思想感覚やアート感覚に「皴」を入れるにはうってつけの侠気が充ちていた。そう、本書は思想と美術の本質がサブスティテューションにあるとまでは暴けなかったものの、とてもお侠(キャン)でスマートな現代アート批評なのである。

⊕『視覚的無意識』⊕

∈ 著者:ロザリンド・E・クラウス

∈ 訳者:谷川渥・小西信之

∈ 発行所:月曜社

∈ 装幀:中島浩

∈ 発行:2019年

⊕ 目次情報 ⊕

∈ one

∈ two

∈ twoマイナスone

∈ two再び

∈ three

∈ four

∈ five

∈ six

∈ six再び

∈∈ 訳者あとがき(谷川渥)

∈∈ 訳者あとがき+(小西信之)

∈∈ 図版一覧

∈∈ 参考文献一覧

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

ロザリンド・E・クラウス(Rosalind E. Krauss)

1940年生まれ。コロンビア大学教授。美術史・美術批評。著作に1985年『オリジナリティと反復』(リブロポート、1994年)、1993年『視覚的無意識』(本書)、1997年『アンフォルム――無形なるものの事典』(イヴ=アラン・ボワとの共著、月曜社、2011年)、1998年『ピカソ論』(青土社、2000年)、1999年『独身者たち』(平凡社、2018年)など。

⊕ 訳者略歴 ⊕

谷川渥(たにがわ・あつし)

1948年生まれ。美学者。東京大学大学院博士課程修了。文学博士。著書に、『鏡と皮膚――芸術のミュトロギア』(ちくま学芸文庫、2001年)、『シュルレアリスムのアメリカ』(みすず書房、2009年)、『新編 芸術をめぐる言葉』(美術出版社、2012年)、『肉体の迷宮』(ちくま学芸文庫、2013年)、『芸術表層論』(論創社、2017年)など。

図版構成:大泉健太郎・寺平賢司・上杉公志

キーエディット:吉村堅樹

校正:八田英子・井田昌彦