父の先見

青土社 1992

Jacques Lacan

Television 1974

[訳]藤田博史・片山文保

今宵はクリスマスだ。キリスト教がオシリスとイシスの伝説とミトラス教の教義にヒントを得て、そこに冬至伝説と「油をそそがれた者」のイコンを加え、イエスの誕生日をつくりあげたクリスマス。けれども、独学のクリスマスもあっていい。今宵はそんな気分になっている。

一九七三年のクリスマス前後、ジャック・ラカンはフランス放送協会の要望に渋々応えて、テレビでの質疑応答に出演した。いつもの通りの晦渋な受け答え。インタビュアーはジャック゠アラン・ミレール。テレビだということもあって、視聴者を意識して質問を絞りこんでいる。本書はそのテクストの再現だ。ルビの多い翻訳もなかなか工夫されている。

ぼくはかねてからラカンの紹介にあたっては、いったい何をどのように料理しようかと何度となく迷ってきた。料理が決まったとして、味付けはどうするか。皿はどうするか。なぜかラカンをラカンの流儀で紹介したくなかったのだ。

そんなことで、最初は『エクリ』全三巻(弘文堂)を持ち出そうとしてごった煮になりそうになり、ついではセミネールの何かの一巻、たとえば『自我』や『精神病』(岩波書店)などをとも思ったのだが(ラカンは長期にわたるセミネール=ゼミ様式の討議によってその思想を深化させていった)、これは学校の講義になるような気がして、“超学校”が大好きなぼくとしては躊躇した。

そのうちに、ふと『テレヴィジオン』こそおもしろいと考えなおした。そのきっかけが何だったかは忘れたが、きっとカトリーヌ・クレマン(ラカンの伝記著者)の娘がラカンの雑誌特集について何かを言っていたのを読んだとき、はっとしたのだとおもう。その雑誌の表紙の服装の模様をクレマンの娘が“すごい!”と言っていたのである。

これで何かがふっ切れた。一年半ほど前のことだった。これなら皿も思いつく。本書の翻訳をしている藤田博史がラカン直系の精神医学者で、かつフランス語の和訳に長けているという好条件も揃っている。これならラカン得意の流儀ではなく、かえってラカンをファッショナブルに伝えることができるかもしれない。

そこで以下、『テレヴィジオン』での発言を切り出しつつ、ぼくの解説ならぬ感想を交えることにした。ぼくの読者へのクリスマス・プレゼントには、このくらいがふさわしいだろう。ジャック・ラカンがまさしくそうだったのだが、独学者こそ真のクリスマス・プレゼントを受けるにふさわしい。

ラカンは、世界のあれこれの情報の渦中から“最も大事な類比関係”だけを摂取しつづけた編集的独学者だった。それでは、この一夜だけのジャック・ラカンを独学のクリスマスを送るすべての者に捧げたいと思う。ちょっとばかしハードコアなクリスマスになる、かな。

わたしのディスクールは、人は何を知りうるかという問いを認めません。

精神科医ラカンは患者に何をどのように伝えればいいかということを、よく知っていた。その方法は意外だろうけれど、なんと「中断」である。

知る人ぞ知る、ラカンの患者セッションではしばしば突然の中断によってセッションがぷっつり終わっている(これを短時間セッションともよんだ)。この投げやりとも見える大胆な方法が意味するのは、ラカンには「中断された活動は完結した活動よりも連想的な素材を生み出す」という考えがあったということだ。ちなみにダンサーの土方巽から言われたことがある。「松岡さん、中断はすばらしいですよ」。僕が「遊」を中断して休刊宣言をしたときのことだ。

ぼくも確信しているのだが、中断のみならず、未完成な部分を残すこと、あるいは負の部分をあえて提示することは、かえって全体の輪郭と内容を深く暗示することが多い。とくに触発的連想を引き出していく。ともかくもラカンとはこういうことを意図的に実験しつづけた異才だった。

人間は、ランガージュの構造が身体を切り分けることによって思考しているのです。

ラカンを有名にしたのは、「無意識はひとつのランガージュとして構造化されている」という乱暴なテーゼである。ランガージュとはもともとは言語活動一般をさすが、ラカンがいうランガージュはもう少し厳密で、独創的だった。

ここでいうランガージュは、誰かが何かを言語を用いて「話す」ことではなくて、任意の寄る辺なき誰か(主体)のことが、他者たちによって「話される」という言語活動なのである。そして、それが当人の無意識をあらわす根源的なランガージュそのものにあたっているということを暗示的に意味していた。

ラカンのいう無意識は少しわかりにくいかもしれないが、「他者の語らい」としての無意識である。自分の中だけにある無意識ではなくて、他者たちとともにある無意識だ。無意識が他者と連動するだなんて、これはラカンを知らない者には意外なことだろうが、けれどもラカンは、そう考えた。では、無意識が「他者の語らい」のなかにあるとすると、どういうことになるのか。ここからは、ちょっとややこしい。

そもそも自己としての誰かは、いつも自分で自分のことを語っているつもりになっている。しかしながら自分のことを語ろうとすればするほど、そのランガージュはいつのまにか他者を語っていることが多い。なぜなら自己というものは、もともと他者との比較においてしか芽生えない。

一方、他者は他者で勝手なことを語っているようなのだ。けれども、その「他者の語らい」は、ラカンによれば、自分のことを語っているらしいという他動的なランガージュの印象になる。これをいいかえれば、「語られている他者としての自己」にこそ無意識があるということになる(らしい)。そうすると、どうなるか。自己と他者の“切り分け”の具合にのみランガージュとしての無意識があるということになる。これがラカンによると「人間は、ランガージュの構造が身体を切り分けることによって思考しているのです」という意味になる。

思考というものは魂に対して不調和なのです。

誰だって自分を知りたい。自分の「心」を覗きたい。しかし、いまのべたように、自己への接近が他者とのあいだの無意識によって介在されているとなると、たんなる思考が自己に近づくなどということは、とうていムリだということになる。むしろ「他者の欲望」に接近することこそが自己に接近する近道だ。

この「他者の欲望」とは何なのか。たとえば性欲や憎悪なのか。たとえば親近感や所有欲なのか。まあ、いろいろだ。いろいろあるけれど、なかで大事なことは、それらもたいていは言語意識によって表明されているということだ。何かがほしければ、何かを言うか、その欲望にもとづいた行動をおこさなければならない。友人に「ごはんを食べにいこう」と言わなければならず、ティファニーで「二〇万円ほどのネックレスがほしい」とカラカラの喉で表明しなければならない。表明や行動をしなくとも、これらはアタマのなかでの言語意識になっている。

これは、ネックレスをもっていない自己が「ネックレスをもっている他者」に近づいたということだ。すなわち、ラカンにおいては「自己に近づくには他者になる」ということなのである。そうだとすると、この「自己接近」と「他者欲望」とのあいだには何らかの意味のつながりがありそうだ。

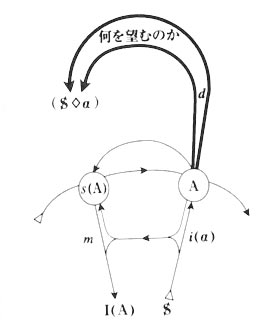

ラカンにはかなり初期から、これまた面倒な言いっぷりなのだが、「シニフィアン連鎖」という見方があった。意味するものと意味されるものの連鎖だ。ラカンは患者の言葉にひそむそうした意味の連関をずっと探査しつづけていた。またそれを「グラフ」(欲望のグラフ)にあらわそうとしていた。心や魂というものが、どんな見取り図からもはみ出しているだろうことをラカンが見抜いたためだった。

ラカンが「グラフ」を思いついたのは、フロイトの『機知―その無意識との関係』の文章に注目してからだった。機知というものは、自分の意識の見取り図をはみ出して他者に向かっている。ジョークや軽口を思えばいいだろう。あれは、あきらかに他者のためにあるもので、しかも、自己と他者をつなぐためにある。その機知のありかたをヒントに、ラカンは自己と他者のあいだにつながるシニフィアンの連鎖を辿ろうとした。そして、自己は「他者の欲望」を媒介にしてやっとこさっとこ自立するのだということに気がついた。まあ、そう言われればそういう気もする。「思考というものは魂に対して不調和だ」というのは、以上のような意味をもつ。

欲望が姿をあらわすときに要求している反復性にこそ、無意識があるのです。

文章としてはわかりにくいかもしれないが、これはそれほど説明することもないだろう。誰かの意識のなかで欲望がかたちをあらわすときに、その欲望に向かう要求が何度もくりかえされ、その反復の周辺こそが他者とつながっている無意識のゾーンだというのである。

ただしここでは、反復性というところがミソだ。人間の言動というもの、気がつかずに反復していることのほうが断然多い。その反復性こそが諸君の「自我の輪郭をもった本体っぽいもの」なのだ。

無意識? 語る存在にしか無意識はありません。

ラカンは師のガエタン・クレランボーの「精神自動症」(automatisme mental)という考え方から出発した。思考奪取、思考吹入、させられ体験、幻聴、妄想などのことをいう。この見方でいけば狂気の大半を「外から押し付けられたもの」というふうに解釈できるからだ。

これは、精神科医フロイトが神経症を出発点にしたのに対して、ラカンがもともと狂気を出発点にしたこと、とくにパラノイア(偏執的な妄想にとらわれる疾患症状)の分析を出発点にしたことを強調しているもので、このことがのちのちまでラカンの思想に濃厚な色彩を与えた。パラノイアとは理想主義の墜落の現象のことで、そこにつねに「自罰」がともなう症例のことだったのである。

魂は、身体に対する無意識の機能の総計による仮説なんです。

ここでラカンの「鏡像段階」をめぐる仮説をごくかんたんに紹介しておく。鏡像段階という見方は、一九三六年に自己(自我=私)の機能を構成するものとして“発見”されたもので、生後一年前後の乳幼児が「鏡」ととりむすぶ関係から推察された。《去年マリエンバードで》というアラン・レネのモノクロ映画があったものだが、そのマリエンバードの学会での研究発表のときだった。こういうものだ。

乳幼児はまだ神経系が十全に発達していない。身体感覚が全身に届いていないので、自己受容知覚も統合されていない。そのため乳幼児は、いわば「寸断された身体」の状態にある(ぼくは必ずしもそう見ていない。むしろハイパーボディ状態にあると見ているが、まあ、それはさておいておく)。で、乳幼児は全身感覚が未発達なのにくらべて視覚がけっこう発達しているため、鏡に映った自分の映像と対面した乳幼児は、ラカンの言い方によれば「彼自身の映像と世界の映像の光学的な関係による諸知覚を処理して、彼自身の像を世界の中での特権的な地位を占めるものとして認知する」(難解な言い方だねえ)。こうして視覚が先取りした映像の上に、あとから自己の能動性の中心が仮託され、そこに「私」という自己中心が発生してしまう。

これが有名な「鏡像段階」仮説だ。この仮説をラカン自身は次のように意味づけた。三つに絞っておこう。

第一には、われわれは幼児期のみならず、つねに身体的な未統合状態にいるということだ。これは誰しも心当たりがあるだろう。六八四夜のデイヴィッド・ホロビン『天才と分裂病の進化論』(新潮社)で、しきりに「統合」が話題になっていたことを思い出してほしい。

とくに幼児期の知覚のアンバランスから生じた自己映像性の漠然とした確立は、その後の自己形成のモデルとして大きく作用して、よくいえば、自分の欠陥やアンバランスを克服して理想的な自己像を求めるという意識を発達させるというふうになる。けれどもこれは実際の自己像とのあいだに亀裂があることを確認することにもなるので、そうとうな緊張を強いられる。この緊張を維持しながらも亀裂を突破していければよいけれど、それで何度も挫折しているうちに、かえって自己像そのものを喪失しかねない。これも誰もが心当たりがあることだ。

ここで、「鏡」とは実はひとつの例示であって、実際には母親の体との相対的な比較や、両親兄弟親戚の言葉による自己映像の予想なども次々に加わって(つまりいろいろな鏡像が加わって)、自己鏡像はますます虚の次元に確立されていく。

第二にラカンは、このような鏡像段階があるということは、結局のところ、自己(自我)というものは最初から社会関係にくみこまれているものだとみなした。つまり、無垢の自己なんてものは最初からありはしないとみなしたのだ。もっとはっきりいえば、そのような社会的関係によって疎外されるということが自我をつくるのだと考えた。このことはラカンに言われなくとも、みんな知っている。

第三に、以上のことは他者との関係が自己像の本質だということを説明していることになる。ラカンが、そうみなしたのだ。が、そうなってくると、その一方、人間というものは他者に見えているだろう自分自身の像を否定したくなって、「実は、私は……」と言いたくなる自分がしばしば浮上してくる。いわば“真実の自己”の復権要求とでもいうものだ。

むろん、「実は、私は……」というような本来的な自己なんていうものは、めったにありえない。だから、この復権にはムリがある。自己像はそもそもにして他者との関係の中以外にはない。それゆえ自己像の過度の復権要求は、その当人にパラノイア的な苦悩をつきつけることになっていく。しかもそれが幼児期このかたの鏡像段階をスタートにしているがゆえに、ついつい虚像として出てしまうのだ。本人にとってはまことに苦しいことである。

けれどもラカンは、その「虚像としての自己」の出現にこそ注目したわけだった。以上、詳しくは『エクリ』Ⅰの「〈わたし〉の機能を形成するものとしての鏡像段階」を読むとよい。

意味というものは、多義か、隠喩か、あるいは換喩なのです。その連合なのです。

隠喩や換喩。ラカンはこういうイメージの表現変化の中にこそ意味の本質を見いだした。もっとも隠喩や換喩にもいろいろある。おなじみ編集工学の六四編集技法でも示しておいたが、省略・冗語・転置・兼用・逆行・反復・同格などはシンタックスの移動によって、隠喩・濫喩・換喩・諷喩・換称・提喩などはセマンティックな圧縮によっておこる。

ラカンはこういうメタファーをつかって精神分析学にアプローチしていった。だからラカンを読むことは、精神分析学を活用してみたいというような思いだけでは、あまりおもしろくない。正直いって、ぼくはラカンの精神分析学はそんなに凄いとは思っていないのだが、しかしながら、ラカンがそのような思想を表示するために駆使してきたメタファーに対する努力と工夫には、しばしば舌を巻く。学問などというものは、そっちのほうが重要なのだ。

これも有名なことだが、ラカンは象徴界と想像界を区別した。ユングのように一緒くたにしなかった。そのうえで、独特の「スタイル」を作り出した。引用と暗示を華麗なほどに駆使するというスタイルだ。『エクリ』にはこう書いている。「スタイルとは人間そのものである。もっぱらこの定式を拡張して、ここでいう人間とは言葉をさしむけられる人間であるという定式に賛同しようではないか」。

言葉を心底考えようとする人間にこそスタイルが生まれるというこのラディカルな定式は、ラカンの思想の全域で徹底して表示されていった。そしてそこからは、これも『エクリ』のなかでの言いぶんなのだが、次のようなメッセージが生まれてきた。「言語においては、メッセージは他者からやってくる。これを徹底的につきつめれば、言語は逆転した形でやってくるということになる」。こんなこと、たんなる思いつきなどでは言いえない。

大事なことは、暗号化されるものがあるということではなくて、暗号を解かれるものがあるんだということです。

ラカンが精神科医として出発をしていたころ、精神分析はとっくに危機的状況に陥っていた。ラカンはそこでフロイトに戻れと言うのだが、フロイト解釈のありかたにも疑問をもっていて、とんでもないことを考えた。精神分析から「情動」をはずしてしまうという、モーセの脱出に似た計画だ。

ぼく自身はフロイトにも責任があると思っているけれど、ラカンはフロイトではなくてフロイト解釈者たちが誤読しすぎているとみた。フロイト主義というもの、ついつい暗号になったもののほうばかりを気にしすぎる。ラカンはそうではなくて、暗号が解かれる方向に何かの本来の問題があると直観した。リリースされる方向に本質を嗅ぎとったのだ。これは当たっている。まさに、その通りだ。たしかに意識も無意識も、エンコードよりデコードをするときのリリースの方向がずっと重要なのである。

つまり、情動は置き換えられている、ということです。

ラカンは「言い換え」こそが意識と無意識の橋掛かりであることが十分にわかっていた。そのうえで、フロイト主義者がこだわった「情動」をそこで固定せず、自在に言い換えた。

このあたり、ラカンはうまい。編集工学的でもある。ラカンの文章や理論はまことにわかりにくいのだが、またそういう評判ばかりが目立つのであるけれど、ここはラカンの読み方を知ればとくに難しいわけではない。その読み方というのはラカンの読み換えのスピードに自分を合わせることである。考えてみれば、スポーツだってそうだ。サッカーやラグビーやテニスを見るのに、そのスピードでそのゲームを見ないかぎりはおもしろくもないし、だいいち、何もわからない。文章だってそういうものだ。とくにラカンにおいては、ラカンの置き換えのスピードに乗って読むことだ。

わたしは、科学のディスクールとヒステリーのディスクールは、ほとんど同じ構造をもっていると結論します。

これはラカンに指摘されて初めて納得したことだった。なるほどと合点した。だからといって、ここから、科学者はたいていヒステリー患者なんだと短絡する必要はない。まあ、そうだけれども……。それよりもここで重要なのは、合理というもの、理屈というものを整合させるということには、それをそうさせている科学者や理屈屋が、放っておけば自身がそうなりかねないヒステリーをその合理の手前で消化させているせいだという、そのことだ。

かなりの科学批判だが、科学そのものに文句をつけているのではない。科学的な言説の出方はヒステリックになりがちだと、そう言ったのだ。

抑制を生じさせているものが抑圧であるということから、問題を立ち返らせねばなりません。

この言いまわしもまた、絶妙だ。それとともに、ここには抑圧も無意識も、主体を構成しようとする作用の痕跡が生んだものにすぎないという言明が隠れ見えている。この主張はロジェ・カイヨワにおいても雄弁に語られた。人間というものは“イメージの虜”になるものだということを説明しているのである。ここまではだいたい理解できることだろう。が、ここからちょっと飛躍する。言葉そのものも抑圧なのだという主張に飛んでいく。

言葉が抑圧だとは、どういうことなのか。ある言葉を選べば他の言葉を抑圧したことになることを意味している。言葉はアタマのなかではつねに多数の並列状態になっている。そのオプションの群れから何かを選んで発話するということは、それ以外の言葉を抑圧しているわけである。

言葉は、アタマのなかでたえず意識化されているわけではない。大半はどこかに貯まってストックされている。そこでは言葉の多くが休んでいるか、死んでいる。そのうちのいくつかは夢で喚起されたり、精神病で暴発したりするものの、だいたいは無意識に近いところに貯められている。ということはつまりは、ランガージュそのものが無意識としての構造をもっているということをあらわしている。すでに何度も説明したことであるけれど、無意識は言語のように構造をもっているわけなのである。

この主張をもうすこし思いきって発展させると、精神医学者としてはフロイトとラカンだけが喝破した“あること”につながっていく。それは「負の存在」に対する感覚の作用こそが存在の証明をなしとげるであろうという予測だ。ぼくはこのようなラカンには、今夜も脱帽する。

では、ジャック・ラカンが最もジャック・ラカンらしくなっていくクリスマス・ツリーの頂点の章句を最後に掲げておくことにする。

解釈は、貸借を満たすために、快速でなければなりません。

そうなのだ。解釈とは貸借なのだ。貸したり借りたりするときの、つまりはいろいろ精神の出し入れがおこるときの、その加速装置のことなのだ。つまりは「心」とはそういう「抜き差し」があるときに見えてくるものなのだ。それにしてもラカンはよくぞこういう芸当を欠かさずに、精神分析という退屈な分野を突き抜けたものだった。ジャック・ラカン、からんからん、言っていいかしらん、メリーからん・独学からん・クリスマスからん!