父の先見

講談社 1984

Jack Lindsay

J.M.W.Turner 1966

[訳]高儀進

今夜、久々に向きあうことになったウィリアム・ターナーは、ゴシック・リバイバルと水彩画革命期とナポレオン時代とイギリス・ロマン主義の時代にいた。

1045夜でジョン・ラスキンを書いたからといって、また1199夜で『金枝篇』を扱ったからといって、ターナーを放っておくわけにはいかないと思っていた。ターナーはもともと、ぼくが20代で惚れた画家ベスト5の一人だった。ターナー、鉄斎、モネ、ボッチョーニ、デルヴォーだ。そこで今夜は、その長きにわたった欠礼と放置を埋めることにする。

とりあげる本は画集でも展覧会図録でも何でもよかったのだが、ずいぶん以前に読んだジャック・リンゼーのものにした。最近、戸田ツトム君の造本設計による「知の再発見」シリーズ(創元社)で、オリヴィエ・メスレーの『ターナー』も翻訳されて、こちらのほうが入手しやすいだろうからそれでもよかったが、リンゼーのもののほうが詳しく、よく時代の周辺が綴られている。もっともメスレー(ルーブル美術館の学芸員)の本は、めずらしくもフランス人がとりくんだターナー論なので(フランス人はイギリス美術に一種の距離をおいている)、なかなか機知に富んでいる。ときどき援用させてもらうことにする。

が、どんな絵もそうではあるが、とくにターナーについてはぼくの言葉などに惑わされないで、ちゃんと絵を見ることである。今夜は、文中と欄外にふんだんに絵を掲示しておいたので、これを見ながら、気楽にウェブ・ギャラリーを覗いたつもりで読んでくれるといい。ただし、ぼくが書くことはいささかジョーシキはずれのターナーリアン・トポグラフィになる(『遊学Ⅰ』中公文庫・303ページ参照)。絵の評価についても、美術史の通り相場ではない。

さっそくだが、たとえば『ベッドに横たわった裸体』(1840)を見てもらいたい。

ターナー・ファンもあまり知らない作品かもしれないが、注目すべき傑作だ(テート・ブリテンに飾られている)。官能がある。傑作だというだけでなく、このような絵を今日描ける画家が、フランシスコ・ベーコン以来というもの、ほとんどいないことがむしろ衝撃なのである。だからターナーを“語り見る”ということは、現代アートをときに根底から覆すことでもあるはずなのだ。あまり知られていないことだけれど、ターナーはノヴァーリス(132夜)に似て、実はいつも性欲を抑制できない画家だったのだ。

だからターナーといえば、何がなんでも『雨・蒸気・速度』(1844)だというふうに思ってはいけない。この作品が聞きしにまさる画期的な作品で、その後の絵画史を根底からゆさぶった逸品であったことはその通りだし、ターナーを擁護絶賛しつづけて『近代画家論』を書きつづけたラスキンにとっても、また「常軌を逸した才能ある狂人」が描いたと感想をのべたテオフィル・ゴーティエにとっても、ここで腰が抜けるほど驚愕したのであったろうけれど、これはターナー76歳の人生のうちの最晩年の69歳のときの絵であって、たしかにここに多くのターナーが集約されているにせよ、実際のターナーの画業はもっと広く、もっと多様で、もっと深かった。

それだけではない。技法的にも、思想的にも、ターナーはかなり計画的で、すこぶる編集絵画的だったと見たほうがいい。

だいたいラスキンが、ターナーを後世の歴史にのこすために選んだ一枚は『死者と瀕死の人間を船外に捨てる奴隷商人たち』(1840)なのだが、これはターナーのごく一部の才能を伝えるにすぎないとぼくには思える。ラスキンですら急ぎすぎていたのだ。

というわけなのだが、では、どこから書こうか。やはりナポレオン時代のターナーからだろうか、それともゴシック・リバイバルの中のターナーだろうか。それらも“あり”なのだが、今夜はこれまでの「千夜千冊」の書きっぷりの定型を破って、まずは、あらかじめぼくが綴るターナーのために使いたいキーワードを、ずらっと20ほどあげておくことにする。

①ピクチャレスク、②トポグラフィカル・アート、③海景、④ゴシック・リバイバル、⑤クロード・ロランとゲインズバラ、⑥崇高性、⑦イギリス関係ない、⑧スケッチの旅、⑨アルプス越え、⑩空気がいっぱい、⑪蝋、⑫バイロン卿、⑬ヴェネチアの水、⑭火事と光、⑮カドミウム・イエローは金色か、⑯日月は似ている、⑰ヴァーニッシング、⑱自作の詩、⑲モネが見た、⑳死後はこうしてほしい‥‥。

これだけを見て、ぼくがこれから書くことに見当がつくようなら、かなりのターナー狂だろう。ただし今夜はこれらのすべてを説明する気はない。以下、気まぐれに書く。

ジョセフ・マロード・ウィリアム・ターナーは、安永4年(1775)にロンドンのコヴェント・ガーデンの理髪師の息子として生まれた。すぐ近くにドルリー・レーン劇場などが立ち並んでいた。エラリー・クイーンの『Yの悲劇』(106夜)のあのドルリー・レーンだ。日本では江戸で鈴木春信が錦絵を始め、大坂で蕪村と大雅が二人で組んで南画を遊んでいる。

母親は狂って精神病院に入れられ、そして死んだ。ターナーはこのことについてほとんどふれていないけれど、当然、青年ターナーの気性を彫塑した。

アーティストとしての青年ターナーは最初は建築画に、ついでは風景画に興味をもった。建築画から入ったことに、その後のターナーを読み解く「鍵」がちらつく。これには理由がある。学校へ行く前の14歳で、建築家トマス・ハードウィックのところで働いたからだ。そこで、建築描写がうまくて風景画家でもあったトマス・モールトンを知り、そのモールトンの絵筆の教えをうけるようになった。

だから寛政1年(1789)にロイヤルアカデミーの美術学校生になったときは、すでにちょっとした技をもっていた。バスチーユが襲撃されたフランス革命の年だ。ウィリアム・ブレイクが『無垢の歌』を上梓していた(742夜)。

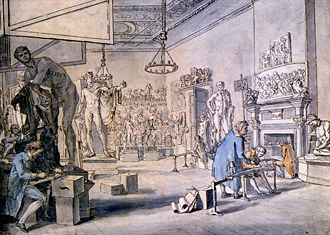

アカデミーでは、古代美術品の模写の授業にひどく熱中したようだ。これも、けっこう重要なターナーの嗜好をあらわしている。模写が嫌いではなかったのである。それどころか、模写に耽けるタイプだった。ターナーは「ミメーシスの人」なのだ。これもターナーを解く「鍵」のひとつである。

これらの前提のうえ、ターナーの最初の方向を大きく決定づけたのは、ひとつはトマス・モンローで、もうひとつは水彩画の画材改良だっだ。のちにターナーのコレクターにもなる精神科医のモンローは、自分の水彩画のコレクションをターナーに模写させた。とくにジョン・ロバート・カズンズの模写をさせた。ターナーはこれが気にいった。

こうして、キーワード①の「ピクチャレスク」がターナーの目の前に展開することになった。ターナーはアレクサンダー・カズンズ(J・R・カズンズの父)の『独創的風景構図・図案の新手法』にも心を奪われ、いよいよ流行しはじめていた「ピクチャレスク・ツアー」(絵のような風景を求めて旅行する=つまりはいまなお継承されている観光旅行の起源)に関心をもつ。

当時、水彩画の絵の具が大幅に改良されつつあったことも大きい。イギリスに水彩画協会が設立されたのは文化1年(1804)のことで、今日の水彩画の様式はこの時期に確立したものなのだ。ターナーはその趨勢に早々と乗った。

ここまでの青年ターナーは、建築画や風景構図をへて水彩模写にいたるというふうに進んでいった。これはようするに、②「トポグラフィカル・アート」の洗礼を受けたということになる。トポスを描く絵の洗礼だ。

そのうちターナーは筆づかいによって絵の具を「染み」のように扱うと、キャンバスに岩石の表面のような効果があらわれることを知った。これはのちにラスキンを狂喜させた技法で、「プロット・ペインティング」(染み画法)という。

このこともまたターナーの技の底辺をつくる資質となった。こののち世界美術は印象派や点描画やアクション・ペインティングをもつことになるけれど、それらのルーツはカズンズとターナーの岩石描写に始まったというべきなのである。「鍵」がどんどんふえていく。

ちなみに、ぼくは以前からひそかに“鉱物派”を自任していて、いつかは“シュルミネラリズム”ともいうべきものを文章か書画によって形にしたいと思ってきたのだが、またそのためにこそスウェーデンボルグやラスキンやシュティフター(604夜)やユゴー(962夜)の岩石趣味に関心を寄せてきたのだが、それは若きターナーにも芽生えていたのだった。

ターナーが「トポグラフィカル・アート」の洗礼を受けたということは、これがキーワード④「ゴシック・リバイバル」になるのだが、若きターナーは人知れずゴシックに惹かれていたということだ。ゴシック建築のことではない。「ゴス」でも「ゴスロリ」でもない(笑)。

当時のゴシック感覚とは「鉱物っぽい、岩石っぽい、石窟っぽい」という趣向をあらわしていた。つまり「真のグロテスク」とほぼ同義だった。

明和1年(1764)に発表されたホレス・ウォルポールの『オトラント城奇譚』を嚆矢として、18世紀イギリスに時ならぬゴシック・ロマン熱(ゴシック小説)が高まり、それが天明6年(1786)のウィリアム・ベックフォードの奇書『ヴァテック』にいたってついにグロテスクの極みに達した風潮があったことは、SF史やファンタジー史に詳しい者にはある程度は知られていよう。一言でいえば「グロテスク・ゴシック」の隆起というもので、つまりはこれがイギリスのゴシック・リバイバルだった。

バイロン(⑫)やポオ(972夜)を襲ったのも、このグロテスク・ゴシックなのである。このあたりのことについては、いずれ気が乗ればベックフォードかバイロンかキーツかをとりあげるときに、詳しく書くつもりだが、ここではベックフォードがグロテスク・ゴシックの小説を書いただけでなく、ターナーの絵の初期のパトロンにさえなったことを強調しておく(グロテスク・ゴシックの趣味の持ち主は、日本の「ゴス」もそうであるけれど、しばしばコレクターに走るのである)。

ベックフォードがターナーの絵を購入しているのは、いいかえれば、ターナーの当時の絵にはかなり“ミネラルっぽい味”があったということになる。が、ターナーはいつまでもゴシック遊びばかりはしなかった。「岩」から「水」への転身をはかっていった。ぼくはターナーが意外に計画的で編集絵画的だったと言ったが、なかでも「岩」から「水」への一挙的な計画的転身は、なかなか憎い。

ターナーは自分の独創(オリジナリティ)なんぞを焦って誇るような画家ではない。他人から「一貫性がない」と謗られることに、まったく怖じけづかなかったし、自分で反論する気もなかった(だからのちにラスキンが反論を買って出たわけだ)。

反論する気がないのは、ターナーにとっては当然でもあった。ターナーは「一貫性がない」のではなく、みずから一貫性を全否定していたからだ。かなりじっくりと周辺の主題と技法を吸収しつづけるのが絵画の本来だと思っていた。他者をふんだんにとりいれる。視覚編集をしつづける。それがターナーなのである。いわば編集的独創派なのだ。それゆえ、ターナーにはいくつもの手本や見本があった。

新たな手本は、⑤クロード・ロランとトマス・ゲインズバラである。両方とも、ぼくにはさっぱりおもしろくない絵だけれど、それでも当時のロランとゲインズバラの風景画は、どんな手も抜かないような精度の高い本格的なものだった。もしもコンスタブルが風景画を確立したというのなら、この二人が先駆者なのだ。ターナーはこの技法も採り入れたかった。

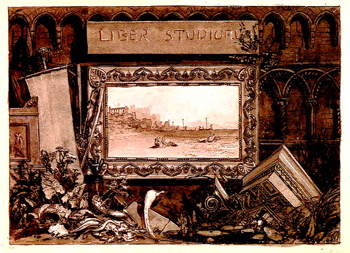

ターナーのロランとゲインズバラに寄せる尊敬は、ターナーが自作した『研鑽の書』の口絵にもあらわれている。とくにロランに傾倒した。わかりにくい図版だが、よく見てほしい。一種の風景版画の自作カタログで、ロランの『真実の書』に刺激をうけて反応したものなのだが、これは、すごくいい。「モーラの神」が降りている。

こういうふうにターナーは、いつも複数の手本や見本を吸収していった。その吸収が高速で、それが自作の『研鑽の書』にもあらわれたのだが、ただし、あいかわらず関心はいつまでも同じところにとどまらない。ロランとゲインズバラの技法をあらかたマスターすると、次に行く。ついでは海洋画や海景画に関心をもった。

これも当時のイギリスに流行しつつあった画題と画風のことで、寛政11年(1799)、「ネイヴァル・クロニクル」という海洋雑誌が創刊されると、ターナーはそれらの動向に興味を示し、しだいに「水」の感覚を絵筆にとりいれていった。キーワード③にあげた「海景」はこのことを暗示する。

とりわけオランダの海景画家ウィレム・ファン・デ・フェルデの緑色がかったメゾチントにぞっこんとなった。「この版画がぼくを画家にしてくれた」とターナーは書いている。「岩」から「水」への転身はこのとき決定的になる。

水のイメージは、他の興味にくらべて断然に、その後のターナーにしだいに溢れるものになった。やっと「鍵穴」のひとつに巡り会えたのである。そして、この「鍵穴」にこれまでの「鍵」のすべてを差し込んでいったのだ。よほど気にいったのだろう。その水も、最初は海や湖や港の光景であったものが、やがては洪水や雲気となって、ついには「水蒸気」にまで進捗していった。

次の順にくらべるといい。『海上の漁師』(1796)、『フォントヒル・湖水の倒木』(1799〜1800)、『テムズ川河口を行く船』(1806〜7)、『吹雪』(1812)、『アオスタ峡谷-吹雪・雪崩・雷雨』(1836〜7)、『水のある風景』(1840〜45頃)というふうに。これがやがては『雨・蒸気・速度』にいたるのだ。

ところで、ターナーは必ずしも名誉を無視した画家ではなかった。名誉をほしがったわけではないが、ラスキンの擁護と弁明から推すと、長らく過小評価されていたと思われがちだが、そんなことはない(はっきりさせておくが、ラスキンがターナーに出会うのはターナーが65歳のときで、ラスキンがターナー擁護の『近代画家論』の第1巻を刊行したのはターナーが死ぬ8年前のことなのだ)。

実はターナーは、ラスキンの心配とはべつに、若いころからけっこう名誉と評価に取り巻かれてきた。精神のポジションはともかくも、社会的には孤立などしていない。たとえばロイヤルアカデミーの正会員に選ばれたのは享和2年(1802)の27歳のときだったのだし(最年少会員だった)、そのロイヤルアカデミーの遠近法教授になったのも、文化4年(1804)の32歳のときだった。たいそうな栄誉が早くから近づいてきていた。

こうしたことがターナーの気分を擽(くすぐ)らなかったわけはないが、これに増長したわけでもなかった。ターナーがほしかったのは名誉や栄光よりも「崇高」あるいは「至高性」(⑥)というものだった。いや、ほしがったのではなく、それをこそめざしたかった。これは技法やイメージのことではなく、絵画にあらわれるべき「崇高」と「至高性」である。むろんエドマンド・バークが提唱した、あの極北のコンセプトの「崇高」(サブライム)のことである。

18世紀のイギリスとドイツにおいて、バークの「崇高」と「美」と「危険」をめぐる独特の哲学の影響力は、すごかった。

これについてはまたいずれ「千夜千冊」にぞんぶんにとりあげたいので、残念ながらここでは説明を省くけれど(ぜひ期待していてほしい)、ごくごく簡単にいうなら。宝暦7年(1757)に発表された『崇高と美の観念の起源に関する哲学的研究』がもたらした考え方は、そのころフランスを席巻しつつあったルソー(663夜)やヴォルテール(251夜)らの啓蒙主義にまっこうから対峙するものとして、近代のモダリティについての最もラディカルな旗印になったものだった。アダム・スミスの『道徳感情論』はこの旗印のもとに派生したといってよく、それがドイツに飛び火して「これこそが史上初の本物の美の思想」ともくされ、カントの美学論にもつながっていった。

それだけではなく、その『自然社会の擁護』や『フランス革命についての考察』といった論文は、ヨーロッパ中がフランス革命の美酒に酔うなかで、ひとりその限界を抉るように指摘して、「自由・平等・博愛」の薄っぺらな欺瞞性を引っ剥がした言説となり、ノヴァーリス(132夜)をして「革命に反対する唯一の革命的書物」と絶賛させたものだった(実際にも、フランス革命はすぐにジャコバンの恐怖政治となり、そのあとはナポレオンがヨーロッパ中を戦争にまきこんだ。『世界と日本のまちがい』にたっぷり書いておいたことだ)。

ターナーはそのバークの「崇高の美」に身を焦がしたのである。このことはリンゼーの本書にも、多くのターナー論にもたいてい見落とされていることだけれど、これはいただけない。

ターナーはバークの思想をこそ体現した最初の画家だったのだ。それは、ターナーが「危険」にひそむ「美」に敏感で、しきりに「難破」や「吹雪」や「火事」を描いたことにもあらわれている。たとえば『難破船』(1805)、『ミノタウロス号の難破』(1810頃)、『雪崩で潰れた農家』(1810)、『海上の火災』(1835頃)、そして『国会議事堂の火災』(1834〜5)などを見てほしい。

最近の美術界は、やたらと環境危機などを訴えるようになったけれど、その表現には「迫真の危険」というものがほとんど取り除かれている。たいていはコンセプチュアル・アートに堕しているか、実は安全きわまりないものになっている。しかしターナーの絵を見ていると、ターナーの「危険と隣り合わせの美」こそが、今日の美術界に再生されるべきだと痛感させられる。

言いたいことは、まだまだあるが、このくらいにしておこう。

ターナーが黄色に執着していたこと(それが⑮「カドミウム・イエローは金色か」というキーワードになる)、つねにスケッチの旅をしていたこと(⑧)、そのため水都ヴェネチアにはどうしても行かねばならなかったこと(⑬)、さらには「アルプス越え」をひとつの目標にしていて、それが多くのヴェネチア連作と、あの傑作『アルプスを越えるハンニバル軍』(1812)になったこと(⑨)、ゲーテの色彩論と光学論におおいに傾倒してその視覚効果をなんとか「蝋」(⑪)による表面加工によって表現しようとしていたことなどは、今夜は省く。

ここで、ひとつだけ付け加えておきたいのは、⑰「ヴァーニッシング」ということだ。これはターナーが自作の完成をしばしば展示会場に絵の具と絵筆をもちこんで仕上げていたという驚くべきことで、このことを知らなかった者にはギョッとさせられる。

なぜにターナーが展示後に絵画の仕上げをしたのか(これを「ヴァーニッシング」というのだが)という謎は、まだ解けてはいない。ぼくの知り合いではときどき横尾忠則さんがそういうことをしているが、一度、横尾さんにも聞いてみたいと思っている。

しかし、この気持ち、なんとなくよくわかる。“エディティング・ペインティングは会場に飾るまで続いている”ということなのだ。いや、絵画というもの、そこを訪れたすべての人士と空気にも響きつづけたいということなのである。もっと言うのなら、ターナーは絵画だけが絵画をあらわしているとさえ、思っていなかったかもしれないということだ。このことに関連して、ターナーがある時期から「自作の詩」(⑱)を会場に添付したり、画集には必ず気にいった詩(自分の詩と他人の詩)を入れていたということも、思い合わされてくる。

以上、大急ぎではあったけれど、ぼくが大好きになったウィリアム・ターナーに対して、まことにふつつかながら、とりあえずの欠礼を埋めたということにしておきたい。

このほか、ターナーを見たからこそモネはモネになりえたということ(⑲)とか、ラスキンがなぜターナー擁護に血道をあげたのかということとか、ターナーには「死後はこうしてほしい」(⑳)という理想の展示プランがあったということなど、いずれどこかべつのところで書きこみたい。

肝心の『雨・蒸気・速度』については、何もふれなかったが、こんな大傑作ともなると、とても言葉は追いつけない。少なくとも今夜は、この孤高の作品については、ただ掲げておくだけにする。そのかわり、ゲーテに触発されて描いた『光と色彩――洪水のあとの朝』(1843)と『影と闇――洪水の日の夕べ』(1843)をとくと見ていただいたうえで、次のことを謎解きしてもらうことにする。ここには「正の色」で『光と色彩』を描いたターナーが、一転して「負の色」で『影と闇』を描いた作品が比較されるのである。

ターナーが描きたかったこと、それは正と負にまたがる「光の泡」や「空気の泡」なのだ。ただし、それを泡の外から描くか、内から描くか、ターナーは生涯にわたって実験しつづけたのだ。