父の先見

中央公論美術出版 1993

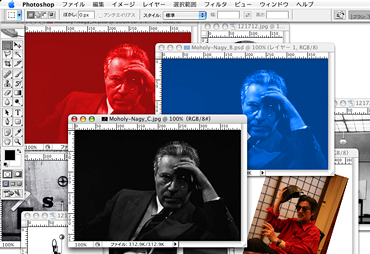

László Moholy-Nagy

Malerel, Photografie, Film 1924

[訳]利光功

モホリ=ナギの「ニューヴィジョン」を教えてくれたのは写真家の大辻清司さんだった。「遊」の創刊直後のころで、ぼくは桑沢デザイン研究所写真科の講師をしていた。大辻さんはその学科長で、写真の技術など何も知らないぼくに写真科の生徒を教えろというのである。

とんでもないとお断りしたのだが、「いや、イメージとは何かを教えてやってほしいのです」と言われる。「写真界やデザイン界に松岡さんのような人がいなかった」というのがクドキ文句、「いま、イメージを科学と芸術の両方で語れる人がいない」というのがコロシ文句だった。写真技法や写真論じゃなくていいんですかと聞くと、むしろそのほうがいいんですと言われる。それならばと引き受けた。

こうして、ぼくは初めて人前で何かを教えることになった。二八歳のときのことだったが、初挑戦なのでちょっと張り切った。このときの生徒が田辺澄江で、のちにぼくの最初のアシスタントになった。この前後に工作舎に出入りするようになったのが、桑沢のグラフィックデザイン科にいた木村久美子や戸田ツトムや工藤強勝だった。

小さな所帯だったけれど、写真科は愉快だった。大辻さんとともに北代省三さんがいたことも、大きかった。大辻さんと北代さんは、瀧口修造の実験工房のころからの仲間で、日本のシュルレアリスムやフォトグラフィズムの先頭を切ってきた人だった。

写真科で何を教えたかということは機会をあらためて書くことにして(けっこう工夫をした)、ぼく自身も写真の歴史や写真の現在に没頭することになった。

ひとつは「印刷から写真へ」という光学と化学の出会いに、ひとつはニエプスからマイブリッジをへてジュール・マレイに及んだ驚くべき写像実験の数々に、ひとつはアッジェやラルティーグやアンセル・アダムスやエドワード・ウェストンらの初期の名人写真に、ひとつはマン・レイやモホリ=ナギのフォトグラフィズムに、心が奪われた。

写真の現在も徹底して見た。当時流行の森山大道や高梨豊らの「コンポラ」(コンテンポラリー・フォト)も、のちに会うことになるリチャード・アベドンを筆頭としたファッション写真も(この延長で横須賀功光や操上和美の仕事にふれることになる)、ちょうど脚光を浴びはじめたロバート・フランクらの都市の切り取り感覚も、木村伊兵衛も土門拳も濱谷浩も篠山紀信も、みんな見た。だいたいは見たといっていいとおもう。

松本俊夫や重森弘淹らの映像論や写真論も読んでみたが、まだ日本の映像についてのニューウェーブな議論は出ていないと感じた。そしてそのうち、むしろ今後のイメージ・グラフィズムを革新していくには、マン・レイやモホリ=ナギやケヴィン・リンチにいったん戻ったほうがいいのではないかと感じたのだ。それほど「ニューヴィジョン」は衝撃的だった。ケヴィン・リンチの「ニューランドスケープ」の計画と仕事とともに、そのころのぼくの視覚的発想に大きな影響を与えた。『ザ・ニューヴィジョン』はダヴィッド社で手に入る。

いまふりかえると、この思いこみがその後のぼくのヴィジュアル・シンキングの基礎体力になっていたのではないかと感じる。むさぼるように眺めまわしたモホリ=ナギやケヴィン・リンチの仕事と、すでに何度か「千夜千冊」に紹介してきたフォン・ユクスキュルの『生物から見た世界』やダーシー・トムソンの『生物のかたち』を読み耽ったことが、いろいろアドバイスをしてくれた杉浦康平の存在とともに、ぼくのヴィジュアル・ワークに対する自信を深めていったのである。

つまりは大辻さんと杉浦さんがいなかったら、ぼくのヴィジュアル・シンキングに火はつかなかったのだ。その後、ぼくは田村シゲル、杉本博司、内藤正敏、奈良原一高、田原桂一、藤原新也、小暮徹、十文字美信、そして横須賀功光らの写真家と親しく仕事をするのだが、その出発点は桑沢の写真科にあったのである。

モホリ=ナギがワイマールのバウハウスに来たのは1923年である。それ以前、ブダペスト大学を出て第一次世界大戦に徴兵されながら、ロシアの前線でクレヨンや水彩でデッサンや絵にめざめて画家になろうとしていた。前衛集団Maと交わり、カンディンスキーやリシツキーやクルト・シュヴィッタースに出会ってコラージュやタイポグラフィに才能を開花させていたのは、バウハウス以前のことだった。

その後、「Ma」「デ・ステイル」「カイエ・ダール」などに寄稿したり、フォトグラムの実験にとりくんでいたところをヴァルター・グロピウスが目をつけ、バウハウスに引っ張ったのだった。バウハウスを辞めた1928年以降も、注目すべき仕事を次々に発表した。ベルリンではむしろ舞台装置家として知られていて、《ホフマン物語》《フィガロの結婚》《マダム・バタフライ》に腕をふるい、さらに見本市の展示デザインを先駆したあとは、ポスター、パンフレット、インテリアデザインも手掛けた。記録写真や映画に手を染めたのもこのあとのことだった。

こういうモホリ=ナギを何と称ぶか、いまなお適切な名称をだれも思いつかないままにいる。デザイナーであり、写真家であり、タイポグラファーであり、そしてたいそう有能なエディターでもあった。ここまでは当然だろう。しかし、時代はモホリ=ナギを教育者として迎え入れたかったのだ。1937年にはシカゴの「ニュー・バウハウス」で校長を引き受けた。これが財政難で破綻すると、今度はたった18人の生徒のためにさらにラディカルなデザイン学校をつくった。「塾」に向かったのだ。

ただしモホリ=ナギの運命には2つの不幸が絡まっていた。ユダヤ人としてハンガリーに生まれたということ、これからさらに活躍が期待されるというときに白血病で50歳でなくなってしまったということだが、そのことは今夜は書かない。それでもいまは、ハンガリーに国立モホリ=ナギ芸術大学がある。

今夜とりあげた『絵画・写真・映画』は、『材料から建築へ』(中央公論美術出版)とともに、モホリ=ナギの代表的な著書として知られる教材である。作品集ではない。

冒頭、「本書で私は、今日の視覚造形にかかわる諸問題を解明するべく努める」と宣言している。そのため、まずは絵画と写真の関係をあきらかにするところからとりくみ、そこに構成・色彩・運動などの視点で検討できる問題をくみこんでいく。ケレン味のないスタートだ。そのあと写真の技術の可能性と限界を紹介する段になると、突如として「カメラを用いない写真」に視点を移し、ここにモホリ=ナギ得意のフォトグラムの新たなイメージ学が展開されることになる。まるで20世紀のカメラ・オブスキュラの可能性を一人で切り開いていくという勢いだ。

とくに引用と再生を活用するフォトモンタージュ、物体と写真をダイレクトに融合させるフォトプラスティック、物体の運動を投影記録するキネグラム、グーテンベルクの夢を刷新するフォトタイポグラフィの紹介になると、これはまったくの独壇場で、他の追随を許さない。とりわけ言葉に代わるメディアとしての「フォトテクスト」や、映像でも文字でもない「映画新聞」などの提案には目を見張る。

かつてベンヤミンは「カメラに語りかける自然は、目に語りかける自然とは異なっている」と言った。モホリ=ナギはそういうベンヤミンの思索が気がついた大半の視覚文化の見方を、ほとんど現実のものにしてしまったヴィジュアライザーだった。

このことは著書『材料から建築へ』で、さらに説得力を増していった。この本もバウハウスの教材になったものなので作品集ではないが、しかしそのぶん、意外なほど鮮明にモホリ=ナギのイメージ学の根幹が伝わってくる。なかでもその教育方法は、すべてのイメージの端緒を触覚器官が接触した材料から始めるのがいいと断言して憚らない。イメージやデザインや創造性は「目」ではなく「手」が感じた素材の可能性から派生すると言うのだ。

それゆえ学生たちは、まずはさまざまな触覚感覚の異なるものを集めることから始めなければならなかった。圧覚、刺覚、振動感覚、温度感覚のちがうものを集めてくるのだ。できればそれぞれが指先につまめる程度の大きさがいい。そうでなければ、そのサイズにちぎるか分割をする。ついで、それらを適当に選別してモホリ=ナギのいうところの「触覚板」の上に置いてみる。そしてそれらの触覚事物を一定の幅にしてみたり、2列にしたり、間隔を変えたりしてみる。こうしてみると、手が感じた触覚事物が目の対象に置き換わって並ぶことになる。これを発端にして触覚板を円状にしたり、手作りのハンドル付きの立体回転物にしたりする。

やがて、そこにはだれもが見たことのない「提示」が出現する。これは「作品」なのではない。自然と人工のあいだにいる人間が、これらを触覚的にアッサンブラージュし、それを新たなオーダーによって置換させた「提示」なのである(今日の現代美術では、この程度のものがすべて「作品」になっている)。

こういう教育方法も考案している。こちらは、さまざまな物体の内部に入るか、あるいは自然物の未知の外貌を撮影して、そのテクスチャーやコンストラクションを眺めるところから始まる。

どういうふうにするかというと、接写や顕微鏡写真を使う。あるいは航空写真やフォトグラムを使う。すると学生たちは、金属の風景や山肌の褶曲の意外な光景に出会う。次に、この光景を克明なスコアやダイヤグラムに転換する。これによって起伏や曲性や疎密は独自のグラフィックスコアに変位する。ついでこの変換されたテクスチャーやコンストラクションの感覚をさらに別のグラフィズムに置き換えていく。たとえば人物の横顔写真に、山肌から得たグラフィックスコアにもとづく変容を加工する。これで一種の“彫刻写真”とでもいうべきものが見えてくる。まさにヴィジュアル・インタースコアのお手本である。

こういうグラフィック・カリキュラムをへて、後半のカリキュラムでは、すべての材料の集合がしだいに建築物に向かって大きくもなっていく。『材料から建築へ』のタイトル通り、「建築へ」向かうのだ。かくてモホリ=ナギの言葉でいえば、すべての芸術は「聳え立つ」に至る。

モホリ=ナギの方法が端的に示していることは、才能はその人間に内蔵されているとはかぎらないということだ。むしろ材料や素材と深く出会うこと、それを丹念に持ち出して再構成していくこと、その再構成が見せたヴィジョンをさらにニューヴィジョンにしたいと意うこと、それがすべてだということだ。才能とはこの作業のプロセスに潜伏している“何か”ということなのである。

いったい何が“何か”なのか。いまはあえてそれを一言に集約すると、おそらくは「ストラクチャー」と「テクスチャー」に「ファクチャー」を融合させたということにあったのではないかとおもう。ファクチャーとは「表面処理」といった意味だけれど、モホリ=ナギにおいては、それがストラクチャーやテクスチャーと区別がつかないものにまで進むのだ。

モホリ=ナギの考え方や教育方法は、コンピュータ時代の現在にこそ注目されるべきだろう。いまやパソコンの前に坐っている諸君は、画面上に見えていることのすべてをことごとく一様化して見ている。これではダメである。知覚からも技能からもハネられる。デジタルカメラで何かを写してそれをパソコン上で動かしていても、そもそもカメラが何をどのように撮ったのかはわからないし、そのうちの何がパソコンによってデータ処理されているかも、わからない。これでは「うぶ」がない。

しかしかつてカメラで何かを撮るには、シャッター速度も露光時間も絞りも自分で決めなければならなかった。だから手持ちのブレさえ写真だったのである。ましてそれを印画するには、ぼくも何度もやっていたことだが、暗室の中に入り印画紙を現像液に浸して、その画像があらわれてくるプロセスを息を吞んで眺め、そのどこかでサッと切り上げてこなければならなかった。暗室にちょっとでも外光が入ったら失敗だ。けれども、それが「うぶ」だった。

それなら、あえてその外光を少し入れ込んで現像のプロセスに融合したらどうなるのか。失敗を活かしたらどうなるのか。マン・レイやモホリ=ナギはそれを試みた。こうして写真は超写真に向かっていったのだ。

あらためて集約してみると、モホリ=ナギが最も重視していたのは「感覚経験」だった。それも一番原始的だとおもわれる触感経験をスタートにおいた。ここが疎かになっては、構造感覚もテクスチャー感覚もファクチャー感覚も通りいっぺんをなぞるだけだと見たのである。

ついでは、こうした感覚経験が何に投射されていったかということを重視した。わかりやすいのは写真撮影による該当触知物の投射であるが、もちろんこれはドローイングやデザインでもいい。ただしモホリ=ナギはその投射ではヴォリューム(量感)そのものは得られないのだから、ここからは構築や建築の試みと同様の作業を課すべきだと考えた。アーキテクチャへの投企が、デザインワークやアートワークの深部をもたらすとみなしたのだ。

これはいいかえれば、最初に試みた感覚経験としての写真投射によって、クリエーターは視覚的基礎言語としての「フォトテクスト」を入手しておきなさい、そうすればそれがプロダクト・デザインに向かうときもファッション・デザインに向かうときも、必ずや空間的量感を獲得できるだろう、そういうことでもあった。

このような手順と方向を勧めるモホリ=ナギには、アートワークやデザインワークは「全人性」に向かっているという確信があった。ぼくはこの全人教育型のアート思考やデザイン思想をそのまま肯んじないし、むしろ逸脱や偏極にもかなりの価値を認めるほうなのだが、モホリ=ナギはそれを許さなかった。当時の日々においてはファシズムの強行にすでに歪曲が露出し、逸脱が激しく見られると感じられたからだろう。詳しくは井口壽乃監修の『モホイ=ナジ』(国書刊行会)を読まれるとよい。

このあたりのこと、比類ないデザイン教育に身を投じたモホリ=ナギを、さあ、どう称ぶかという迷いを生じさせるところにつながっていく。しかしそれでも、モホリ=ナギの「フォトテクスト」に匹敵するアートパタン・ランゲージは、クリストファ・アレグザンダーの試みによっても、なお出現していないとおもわれる。