父の先見

西村伊作と文化学院

朝日選書 1990

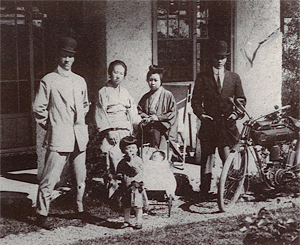

白洲次郎が大ハヤリである。結構なことだ。日本人はもっと白洲次郎を知ったほうがいい。あるとき、さる教育関係の婦人が「あんなにいい男はいないわね。第一、ハンサムよ」と言った。たしかに、そうだ。白洲次郎はハンサムだ。大人のイケメンだ(写真1)。

今月の「文藝春秋」にも「昭和の美男」という特集がしてあって、長谷川一夫・上原謙・石原裕次郎・市川雷蔵・加山雄三についで白洲次郎がランクインしていた。この奇妙なベストテンは読者投票によるものらしく、ほとんど文人が入選していない。三島由紀夫の22位、黒澤明の29位、吉行淳之介の47位があるばかりで、どうもいただけない。なかで関川夏央だけが志賀直哉を推薦していたけれど、ベスト50には入らなかった。ま、仕方ないだろう。

で、その御婦人の白洲熱の話に戻るが、そのときぼくは、ふと「白洲次郎よりもさらに前になるけれど、西村伊作もかなりハンサムですよ。教育方針もかなりおもしろい」と、いささか誑(たぶら)かしてみたのである。その御婦人は西村伊作についてはとんと御存知ないようなので、あらましを説明した。御婦人は「へえーっ、そういう方がいらっしゃるの」と関心を示した。お茶の水の文化学院や与謝野晶子(20夜)との関係にもいたく興味をもたれたようだった。なんとなく白洲次郎と重ねて人物像を想像したのであろうが、それは当たらない。

もっとも今夜、西村伊作をとりあげるのはハンサムだからということではない(笑)。この男を抜いては大正文化が語れないから(「昭和の美男」にも入るだろうが)、とりあげる。また、異色の建築設計者としても、住宅感覚派としても、自由奔放な児童教育を発想してそのまま実行に移した男としても、とりあげる。

以下、ざっと説明するけれど、その前に、どのくらいハンサムかということを、この写真で拝んでおいていただきたい(写真2)。

では、このハンサムの正体を本書にそって少しずつあかしていくことにするが(あとでもふれるが、本書はとてもよく書けている)、まずは西村伊作が「伊作」という名であることから話しておきたい。伊作とはどんな宿命をもった名であったのか。

西村伊作は明治17年(1884)に新宮に生まれ、新宮で育った。この「新宮に生まれ育った」というところに、いっさいの発端があると思ってもらうといい。中上健次(755)にとってはケダモノが渦巻く異様な背景と荒涼たる枯木灘であったけれど、時計を100年ほど戻した当時の新宮の町中(まちなか)は「ハイカラの輸入先」のようなところがあった。

新宮は陸路では陸の孤島のような町なのだが、そのぶん木材の発着と海運が発達していて、東京・大阪とはつねに船が行き交い、東京に向かう船もアメリカに行く船も大浜から出ていたのである。ようするに太平洋の向こう側や“未来”と直結していたのだ。そこへもってきて父親の大石余平がキリスト教にかぶれていた(苗字が異なる理由はあとでわかる)。「私の性格や趣味や考え方は、その大部分は父親から来た」と、西村はのちに『我に益あり』に書いている。

この父親は御一新によって日本が根底から価値観を変えたということを肌で感じたようで、ただし自分が変容するのはもはやおぼつかないだろうから、妹や弟に「新時代」の空気を吸わせようとした。妹の睦世を梅花女学校に入れ、弟の誠之助を同志社英学校に入れた。この誠之助が誰かはあとで説明する。社会主義やアナキズムの歴史に詳しい者なら大石誠之助と聞いてピンとくるかもしれないが、このときはまだ新宮で初めてアメリカに行く青年の姿だ。

やがて父親余平はキリスト教に本格的に入信した。入信してみると、これは自分の価値観を新たにしていくのにぴったりのものだと実感できた。そこで、この実感を何かのかたちにしたかった。キリスト者に希望と確信を抱いた父親は、新宮に独力で教会を建てたのだ。30歳のときである。

その3カ月後、長男が生まれた。父親はためらわず伊作と名付けた。なぜ伊作なのか。この名前は旧約聖書の「イサク」なのである。イサクがどういう神話上の人物かということは、265夜にも、『虎の巻』にも『世界と日本のまちがい』にも書いておいた。ユダヤ・キリスト教の父祖アバラハムの子であった(双子の一人)。余平は自分を“新宮のアブラハム”に見立てたのであろう。

名前がイサクになったというだけでは、西村の感覚はまだ説明できない。明治18年に新宮のキリスト教徒があっというまに20人にもなったことでも説明がつかない。

父親が新宮で最初に洋服を着つづけた男であったこと、子供たちにも洋服を着させたということ、とくに伊作は半ズボンで長い靴下と編み上げ靴を履せられていたこと、一家揃ってパンを焼いて食べていたということなどを加えなければならない。

しかし、これだけでもやはりまだ何の説明にもならないだろう。思いもかけない事故が到来したのである。

明治24年に濃尾大地震がおこって、教会が一瞬にのちに倒壊して、両親がその場で亡くなってしまったのだ。これは伊作の人生にとって決定的だった。両親を失った伊作は、祖母の門に引き取られ、母方の西村家を継ぐことになる。

伊作はたった8歳で西村家第12代の当主になった。門は1000ヘクタールに近い「吉野第一の山林地主」を守ってきた女丈夫で、その底力で伊作に伝統文化を仕込んだ。しかし伊作は、父がつくりあげたハイカラきわまりないコロニーをもがれてしまっていた。それはもはやセピア色に思い出すしかなくなった光景となった。幼年期の洋風生活は劇的な結晶像のごとくに、生涯にわたってピンナップされることになったのだ。

さて、そんなところへ誠之助(伊作の叔父にあたる)が5年におよんだアメリカ遊学をおえて戻ってきた。オレゴン州立大学で医学を、モントリオール大学で外科学を修得した誠之助は、新宮で最初のアメリカ仕込みのドクトル(医学博士)だった。すぐに開業医としての日々をおくりはじめた。

伊作はこの誠之助のところに入りびたるようになり、薬の調合やら医療の知識やらを教わった。父親の「西洋」は大地震とともに取り戻すべくもないセピア色の結晶像のままではあったけれど、それでもこうして伊作に新たな「実用の西洋」が入ってきた。

伊作20歳のときが明治37年である。日本は日露戦争に突入しつつあって、与謝野晶子の「君死にたまふこと勿れ」が話題になっていた。日清戦争のときには「萬朝報」で戦意高揚を旗印にした堺利彦も、日露では一転し、内村鑑三(250夜)・幸徳秋水らとともに非戦論を唱えて平民社を創設し、「平民新聞」とともに「家庭雑誌」の創刊に向かっていた。

大石誠之助がこの「家庭雑誌」にかかわった。大石は日本の家庭の革新を唱えたかったのである。アメリカ仕込みの大石は家庭料理からハウスキーピングまで関心をもって、新たなハウスウォルクこそが日本を変えると信じていた。

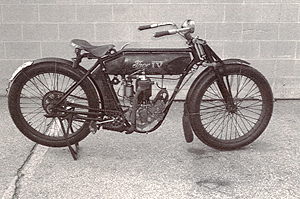

こうして大石は日本の社会主義やアナキズムに接することになっていく。接することにはなったけれど、主義主張にどっぷり浸かったわけではなかった。むしろ“気分は社会主義”というところだったろう。伊作はこの気分に感化されていく。大石が幸徳秋水の資金調達に協力して献金するようになると、自分も新宮の町を自転車で走りまわって本を売ったりするようになった。

しかし、このころの大石はまだ、あくまで自律的だった。中央における過激な社会改革運動とはべつに、新宮での日々の改革に熱心だった。そのひとつが「太平洋食堂」に結実した。洋食屋であるが、「家屋の構造、フオルニチユーアの選擇、内部の装飾等々、一々西洋風簡易生活法の研究を目安として意匠を凝らし、中に新聞雑誌縦覧処、簡易鳴る楽器、室内遊戯の器具等を置き、青年の為の清潔なる娯楽と飲食を提供」するものだった。

伊作は気合を入れて「太平洋食堂」の看板を描いた。「ザ・パシフィック・リフレッシュメント・ルーム」という英名もつけた。新宮に生まれ育っていた佐藤春夫(20夜)はこれを見て(このころはまだ中学生)、「一種清新の気」を感じたと書いている。期日を決めて貧民を接待することもしたようだ。その噂に荒畑寒村(528夜)もたずねてきている。

もっとも「太平洋食堂」は、そのあまりに斬新な気風に町民の腰が引けてしまったようで(よくあることだ)、1年足らずで閉店せざるをえなくなっている。しかし「紀州に太平洋食堂あり」という噂は、「紀州に南方熊楠あり」というほどのニュースとなったのである。

日露戦争とともに、日本は好戦と非戦の声の渦巻く列島になっていった。伊作には「徴兵」も待っていた。けれども伊作は戦争に参加することだけは、どうしても納得ができない。明治38年、伊作は病気を口実にシンガポールに脱出することにした。これを手伝ってくれたのはキリスト者たちではなく、社会主義者たちだった。

その背景には大石の思想的転回があった。ハウスウォルクなどでは日本人の生活信条に革新がおこらないことを知った大石は、ここで一気に社会主義やアナキズムの「力」に期待を寄せるようになったのだ。

一方、伊作はシンガポールから戻ると、津越光恵と結婚し、政治的活動や社会的活動から離れた生活者に向かうようになっていた。

これでおよその見当がついた諸君もいるだろう。伊作の憧れの“ぼくの叔父さん”であった大石誠之助は、このあと急速にアナキズム運動に関与して、幸徳秋水とも個人的な親交を深めるなか、ついには大逆事件にかかわった「紀州グループ」の首謀者としてみなされて逮捕され、明治44年1月24日に死刑に処せられてしまったのである。この深刻きわまりない事件については、あまり伊作側の資料はないのだが、伊作の生涯に深い影響を与えたことは、想像するにあまりある。

8歳で両親を失い、いままた“ぼくの叔父さん”を失った伊作は、このあとどうなっていったのか。生活者としての日々の革新に向かうことにした。大逆事件にかかわった人物に少しでも縁がある者に、このあと十年にわたって尾行がついたというのっぴきならない事情も影を落とした。文芸活動さえ憚られたのだ。佐藤春夫が「新宮の町は恐懼せり」と書いた通りだった。

こうして伊作はがらりと交友関係を転換していった。新宮に文人を招いたのだ。トップバッターは画家の石井柏亭や陶芸家の富本憲吉である。それぞれ大正2年あたりから一カ月あまりを新宮に滞在した。祖母から山林遺産を受け継いだ伊作には、新たな友人や知人たちに存分な厚遇を提供できるだけの余裕があった。

つづいて与謝野鉄幹が、晶子が訪れた。そこへ佐藤春夫が交じり、有島武郎(650夜)や巌谷小波や生田長江が加わった。伊作もこれらのとびきりの文人たちを歓待するのに、自作の洋館を入念に設計し、建築し(大正4年に完成)、多くのゲストを招くことにした。

この建物はいまは西村記念館になっている。ぼくもずっと前に訪れたことがあるが、小ぶりではあるが、なんとも瀟洒だった。それだけではなく、人が集うための工夫が随所に施されていた。そのくせ簡素なのである(伊作はこれを「簡明」とか「簡易」と言っていた。あとでもふれるが、これは日本のミニマル・デザインやミニマリズムの端緒だったのではないかと思う)。

ともかくこうして、東京の文化を引きつけるだけの魅力をもった“西村伊作サロン”が新宮に形成されたのだ。

伊作はここにおいて、生活者としての日々を芸術生活者としての日々に切り替えていく。自身もいろいろ芸術に手を出した。すでにシンガポール時代に絵画に遊んでいたが、このころは富本憲吉の影響もあって独学で陶芸にもとりくんだ。また、大石誠之助譲りの料理にも熱中した。

とくに住宅建築には力を注いだ。そこには伊作なりの理念や理想があった。工業社会に抵抗して、芸術的生活社会を作りあげたいという理想である。そのため、農家と近代住宅の合いの子のような家を考えた。それを「コテージ」とも言っている。富本憲吉が連れてきたバナード・リーチらからウィリアム・モリスの活動を教えられたことも大きかった。

『楽しき住家』という本も書いた。内田魯庵の「コッテージ風の家屋」に呼応するものだ。さらにイギリスの田園都市構想をくみこんだ『田園小住家』、無用な装飾を排する『装飾の遠慮』、設計図集『明星の家』なども著した。

本書は、著者の加藤百合が修士論文(東大比較文化研究室に提出)を敷延したものである。なぜ加藤が西村伊作に注目したかというと(そのころ、ほとんど注目する研究者はいなかった)、もともと加藤は佐藤春夫の『田園の憂鬱』を調べていたらしい。

本書の第3章にものべられているのだが、佐藤春夫は大正3年の『薔薇』以来、5年の『西班牙犬の家』、8年の『田園の憂鬱』『青白い熱情』『美しい町』『海辺の望楼にて』というふうに、主要作品の多くに「家」をとりあげている。とりわけ「洋館」を登場させている。加藤は、佐藤春夫がどうしてこれほど洋館にこだわっているかということを調べていくうちに、同郷の西村伊作の存在に出会った。どうやら佐藤の作品に建築の知識を提供していたのが西村であったろうことが見えてきたのだ。

佐藤春夫の文学が主人公や登場人物の「内面」をほとんど描いていないということは、有名だ。中村光夫の『佐藤春夫論』の指摘もそこにある。佐藤は内面を描かずにどうしたかというと、建物の細部を描くことによって、心情が描きうると考えていた。これは佐藤のみならず、同時代の宇野浩二の『夢みる部屋』や阿部次郎の『三太郎の日記』にも共通する。佐藤に師事した稲垣足穂(879夜)が内面描写を捨てたことも有名だ。

かくて加藤は、こういう佐藤を通して西村伊作とはどんな人物だったのかということに惹かれていった。

本書はいまから18年ほど前に刊行されたものであるが、ぼくは店頭でこれを見てさっそく買い求め、あっというまに貪り読んだ。初めて西村伊作を知り、しかし、こういう人物をネグレクトしているようでは世の大正文化論というものも、とうてい本格的なものになっていないなと感じたものだった。

それとともに、ここには「大正のミニマリズム」の発端があるとも感じた。伊作のいう「簡素」や「簡易」とは今日の言葉でいえばミニマリズムということなのである。またモリスの「レッサー・アーツ」とのちがいも感じた。さらにいえば、西村の真骨頂は建物や焼き物では頂点を迎えられなかったのだろうとも感じた。西村の芸術生活主義は、教育的サロンやサロン的教育にこそ開花したと思われたのである。

大正9年(1920)、伊作は軽井沢千ケ滝の与謝野鉄幹の山荘に石井柏亭らと遊んで、そこで「学校をつくったらどうか」と勧められた。

そう言われてみると、伊作には大いに得心できるものがある。資金はふんだんに自分がもっている。山林をちょっとずつ売ればいい。建物のイメージならお手のものだ。すぐに校舎設計の理想のイメージがアタマを走る。あとはどんなカリキュラムで、どんな教師を揃えればいいかいいかということだ。

鉄幹も晶子も協力するという。石井柏亭は美術科はまかせろという。100万円を用意すると、さっそく土地さがしと設計に夢を託すようになった。これが「文化学院」の青写真だった。お茶の水に手頃な土地があった。実はホテルをつくろうと思って買っておいた土地である。これを流用した。

カリキュラムについては晶子と柏亭が熱心だった。有島武郎からフランス料理の「めぞん鴻之巣」の主人にいたるまで、次々に呼びかけた。山田耕筰や小山内薫も参加することになった。

実はすでに伊作には壮大な構想があったのである。いささか夢想のたぐいに見えるけれど、本気だったようだ。その本気の構想の一角が、まず「文化学院」になったのだった。そういう伊作の当時の夢のような構想を知るうえで便利なものがある。読売新聞の次の記事だ。ちょっと長いけれど、伊作の構想を知るうえでは欠かせない。

紀州新宮町の百万分限西村伊作氏は社会主義者として当局から睨まれ、また文芸家の間にも令弟七分氏戸と共に知られる新人であるが、さきに著した『楽しき住家』の継続として今後衣食住の新研究に没頭する決意を固め、まづ与謝野寛氏及び晶子婦人、堺利彦氏並に沖野岩三郎氏を顧問に「西村芸術生活所」なるものを新設し芸術的生活の宣伝雑誌を発刊すると共に、実際的事業の数々を創始する。

第一は東京駿河台浜田病院に隣接する旧浜田院長の宅地を数日前十二万円で購入する契約を結んだ事で、此処へ約十五万円を投じて利益を度外視したすこぶる平民的な日本人向けの一大ホテルを築造する計画で、第二は相州小田原駅近傍に二千坪を買ひ入れ、これを小規模の田園都市に拵へあげて主に芸術家を住まはせるやうな氏の所謂「世界人の家」を十軒も建て、此処を根拠としてかの英人バアナド・リーチ氏などの発表した家具類のやうな物や更に一般的に実用向きで高尚名か愚日用品器具なども製作したいとの計画ださうである。

駿河台にホテルをつくってそこに文化サロンを創成させることと、小田原に「世界人の家」をつくること、これが伊作の当初のドリームプランだったのである。両方ともアーティスト・レジデントじみているのが特色で、背景にはあきらかにハワードの田園都市構想や武者小路実篤らの「新しい村」がある。

そこへ学校創立が持ち上がったのだった。伊作はこちらに乗った。ちょうど長女のアヤの教育を理想的にしたいと思っていた矢先でもあった。すでに東京には、京大総長を辞した澤柳政太郎の成城小学校という嚆矢があったが、伊作の文化学院はほぼ同時期に創立された自由学園、明星学園、玉川学園とも並ぶものだった。

募集生徒には晶子のたっての希望もあって、とびきりの少女たちが選ばれた。入学試験はなし。応募者全員を晶子が面接し、入学許可された者には晶子の直筆の手紙が届いた。「この後は家庭の延長として本校を御考へ下され、お親しく願上げます」という下りが入っていた。ただし授業料は当時最高といわれた慶応義塾大学よりも高く、年額120円。玉川学園の小原國芳は『日本の新學校』(昭和5年)で文化学院に言及して、「一人一人紹介するのがヤボなほど日本の第一線に建つ一流人が揃っていて、やはり西村氏の人格がしからしめたのでしょう」と書いている。

文化学院はいわゆる各種学校である。が、そのぶん、学校方針もカリキュラムも人材も自由であった。

その自由な校風をこそ買って、多くの文化人たちが自身の子女を文化学院に預けた。谷崎潤一郎(60夜)、新居格、山川柳子、竹久夢二(292夜)、森田たま、石井漠(舞踊家)、式場隆三郎、小島政二郎(787夜)、萩原朔太郎(665夜)、寺田寅彦(660夜)、竹内好(919夜)などだ。いかに当時の小学校に良質なものがなかったかということだ。

とくに晶子の教育はめざましい。古典と作歌と現代国語を担当したのだが、現代国語などは自分で教科書を編んだ。そこに選ばれたものを見ると、その後の小学校や中学校の国語の教科書に採用されたものが少なくない。たとえば芥川龍之介『蜘蛛の糸』、菊地寛『まどつく先生』、夏目漱石『文鳥』、有島武郎『生まれ出づる悩み』、与謝野晶子『室内の花』、志賀直哉『清兵衛と瓢箪』などだ。ぼくもこれらのテキスト一部が入った教科書で育った口だった。

文化学院の創設の志は、さまざまなことにあらわれている。ひとつは伊作が設計にヨリをかけ、大正12年に木造4階建の校舎を落成させたことである。

ところがこれが3カ月後の関東大震災で無惨にも倒壊し、焼亡した。さすがに伊作は落胆したが、すぐに立ち直り、新たな校舎の再生にとりくんだ。それゆえ、今日、お茶の水に残っている校舎は昭和13年の鉄筋コンクリートのものなのだが、そこには木造時代の面影が生かされた。それを含めて一から十までが伊作の理想的設計思想にもとづいていた。

初期校舎の外観はあくまでコテージ風で、小さな2階屋には大きな破風とフレンチウィンドーを付けた。教室にはファイアープレースが取り付けられ、そこから煙突が出ていた。机はウィンザーチェアの様式で、背が曲げ木になっていて、机はすべて指物師によって角が曲線に仕立てられた。伊作が寝泊まりする部屋もあった。食堂は太平洋食堂以来の理想にもとづいて、むろんサロン風にした。

また、ひとつは講師たちが本気な授業を工夫したことである。山田耕筰は「舞踊詩」を教えようとした。高浜虚子は俳句を通して「写生」を教えた。法学者の末広巌太郎は自転車に乗ってやってきて「大岡裁判の意味」を教えた。昭和5年からは菊地寛を文学部長に迎えると、川端康成(53夜)、横光利一、中河與一、小林秀雄(992夜)、阿部知二らが講師陣に加わった。川端は講義のかわりに生徒を浅草見物に連れ出し、小林は20分も遅れて顔を出すと、まず煙草を一服してみせた(ここだけはぼくと同じだ)。

そういう法外な授業があったことも手伝ってのことか、ここからは飯沢匡・長岡輝子・亀井文夫・青地晨・三宅艶子らが次々に巣立っていった。

文化学院の志はそれだけでなかった。式典には本格的なピアニストによる演奏がおこなわれ、ハウスマザーには大石誠之助の未亡人が当たり、修学旅行(第1回は箱根)では歌会が催され、習字の手本は文化学院独自のものになっていた。軽井沢での夏期講座もあった。岸田國士や川端康成が自在な話をしてみせた。

こんな自由な学校があったのかと思うほどだ。ここまでくるとハンサムなだけではつくれない。9人の子供に恵まれたことも手伝っているだろう。新宮の新風に育ち、豊かな資金に恵まれたことも手伝っているだろう。

しかし他方では、両親を早くに亡くし、祖母に育てられたこと、“ぼくの叔父さん”を亡くしたことこそ、伊作に「自由の一徹」をもたらしていた。

絵画や陶芸の作品を見るかぎり、伊作の才能は図抜けているわけではない。建築技法も設計思想も大胆というぼとではないし、技巧に富んでいるというほどでもない。しかし、伊作のやってのけたことは、誰にも真似ができないことだった。

文化学院が西村伊作のすべてであったことは、疑いない。だから伊作はさまざまな設計や著作にも手を出しながらも、結局は文化学院の内側に入りこんで、そこにコロニー文化の創出を希うほうに勢力を傾けた。それでも昭和16年に校長の座を長女のアヤに譲ると、伊作は校舎の一部を寝起きに使ったり、陶芸製作に使ったりするほかは、しだいに実務から遠ざかっていく。

晩年(昭和38年2月に78歳で亡くなった)は、まるで静かな仙人のようであったという。

以上が、ごくおおざっぱな西村伊作のアウトラインである。本書はもっと詳しいことをいろいろ書いているけれど、今夜は割愛した。関心のある諸君はじっくり読んでもらいたい。

ところで、1997年のことだったと思うのだが、神奈川県立近代美術館で「自然の美・生活の美」と銘打った『ジョン・ラスキンと近代日本』展が開かれた。ラスキン(1045夜)にめっぽう目のないぼくはさっそく出掛けていったのだが、そこに西村伊作がとりあげられていたのに驚いた。加藤百合の本書にはラスキンの影響はふれられていなかったからだ。翌年、この美術館は『モボ・モガ1910-1935』展を開いて、またまた西村伊作を組みこんだ。端倪すべからざる知見であった。

が、この美術館の伊作へのアプローチはここで終わったのではなかった。2002年の4月からは、ついに『西村伊作の世界』がクローズアップされたのだ。伊作の設計物のすべて、絵画と陶芸を含めた制作物のすべて、さらには書物や刊行物を含むおびただしい資料が展示されていた。これだけの伊作展は二度とないだろうという集約だった。

ぼくは、清島利典が監督して『ISAKU』というドキュメンタリー映画を製作していたことも、初めて知った。2001年の作品だったようだ。挿入歌には与謝野晶子作詞・山田耕筰作曲の校歌『賀頌』が使われていた。伊作の孫にあたる建築家の坂倉竹之助も登場していた。伊作のデザインワークを見るには、まことにふさわしい映画であった。

いま、その展覧会のことを思い出しながら、これを綴っている。かつて編集工学研究所にいた伊藤愛子がこの展覧会に行って、息をはずませて図録を持ち帰ったことも思い出した。与謝野晶子が好きだった伊藤愛子には、西村伊作との出会いはかけがえのないものになったにちがいない。

それにしても、いまだISAKUはほとんど知られてはいない日本人なのである。白洲次郎に興味をもつのなら、ときに西村伊作にも目を向けられたい。