父の先見

ちくま新書 2004

自分では何もわかっていないくせに、自分だけはそれについては言いたいことがあるといって、相手にちょっとだけ難癖をつけ、そのくせ自分ではこっそり安全な場所にいる連中が多い。こういう連中が「みんな、1円領収書をつけろ」とか「その発言は差別だ、民衆の心を無視している」とかと言いだしたりして、たいていのことに正義づらをする。進歩主義者や日常主義者や「おたく」に多い。

これに対して、最初っから「自分はまっ黒い」という立場を表明するとか、正義の大半は「からくり」でできていることを前提にしていると見切るとか、大杉栄のように「僕が一番好きなのは人間の盲目的行為だ」とうそぶく者たちもいる。これがアナーキストである。

アナーキズムはよほど過激なものだと思われている。だいたい「無政府主義」などと訳されているのだから、どんな管理にも文句をつける、はなはだ危険な分子だと見られる。

セックス・ピストルズのジョニー・ロットンが「アナーキー・イン・ザ・UK」で、「俺は反キリスト論者、俺はアナーキスト、ほしいものなんてないが、手にいれる方法だけは心得ている」(三宅和浩訳)と絶叫するように唄いはじめたとき、さすがのロック・ファンのなかにもついていけない連中が出てきた。

ましてその後、同じセックス・ピストルズのスーパースターだったシド・ヴィシャスが、ガールフレンド刺殺容疑で逮捕されたり、さらにヘロインの過度な服用で死んでしまったのを聞いて、アナーキズムをいまわしく思った連中もいたことだろう。

しかし、アナーキズムとは、もともと「何事にも支配されない自由」というものを標榜することなのだから、セックス・ピストルズはパンクロッカーとしてのアナーキズムを貫いたのである。だからといって、過激であるとはかぎらない。

それがわかりにくいというなら、ジョン・レノンの「イマジン」を思い出せばいい。「イマジン」は1番で「想像してごらん、天国なんて存在しないと」、2番で「国境なんて存在しないと」、3番で「所有なんて存在しないと」と歌って、まさにアナーキズムの本質の、宗教による支配の否定、国家による支配の否定、所有による所有の否定をメッセージしたわけだった。ジョン・レノンや小野洋子もアナーキストだったのである。でも、そうは思われていない。

本書の著者の浅羽通明君については、彼が早稲田の学生(ひょっとして卒業生?)だったころから知っている。

ぼくが工作舎で「遊会」や「遊撃展」というものを各地に開いていたとき、そのどこかに来たのが最初だったと想う。早稲田で田中泯さんと一緒にやったときかもしれない。「遊会」の共催者のグループの一員だったかもしれない。浅羽君のほうから声をかけてきた。

その後は、2、3度、顔をあわせた程度だったが(一度、インタビューをうけた)、浅羽君のほうはしだいに著者能力を発揮して、気がつくと『ニセ学生マニュアル』3部作で大ヒットをとばしていた。全国の大学での教授陣の講義をテンプラ学生して、それらをなべて批評しようとしたもので、その狙いも評価の視点も、なかなかのものだった。その後も『教養論ノート』や『野望としての教養』などを著し、一貫して、現在の若者や大人がいいかげんに扱っている「知」のしくみについて、忌憚のないメスをふるってきたようだ。

が、今夜、とりあげることにした『アナーキズム』と、これと同時に発売された『ナショナリズム』が、なんといっても出来がいい。ぼくとしては、とくに『アナーキズム』を推す。上に書いたロットンとレノンの歌の比較も、浅羽君の視点に負っている。

では、この2冊はどんな本かというと、『アナーキズム』も『ナショナリズム』も、実はサブタイトルは同じものになっている。「名著でたどる日本思想入門」というものだ。十数冊の“名著”をとりあげ、それを通してアナーキズムやナショナリズムの日本的正体をあきらかにしていこうというもの、うまい手を考えついた。

本書『アナーキズム』が扱った本についてはこのあと、ざざっと紹介するが、『ナショナリズム』のばあいは、志賀重昂『日本風景論』、三宅雪嶺と芳賀矢一の『日本人論』、石光真清『城下の人』、金田一春彦らの『日本の唱歌』、橋川文三『ナショナリズム』、司馬遼太郎『坂の上の雲』、村上泰亮らの『文明としてのイエ社会』、本宮ひろ志『男一匹ガキ大将』、小沢一郎『日本改造計画』、小熊英二『民主と愛国』などを扱っている。

この選びっぷりがいい。丸山真男が入っていないのに、小沢一郎が入っている。しかも、とりあげているのはこの十数冊だけではなく、類書をいろいろ扱って(「読書ノート」というコラムも挿入している)、日本的ナショナリズムのいくつかのストリームを浮かび上がらせようと試みた。

浅羽君の書きかたは、忌憚はないが、必ずしも辛口なのではない。むろん甘口ではない。よく含味して、扱いにくい主題をたくみに編集したという手際の仕上がりだ。編集能力が抜群なのだ。これは『ニセ学生マニュアル』のときより、数段、磨きがかかっていた。

ということで、『アナーキズム』を紹介しておきたいと思う。なお、アナーキズムは「アナキズム」と表記するのも多いのだが(ぼくはそちらを採ってきたが)、本書は「アナーキズム」を採用したようなので、今夜はそれで統一することにする。

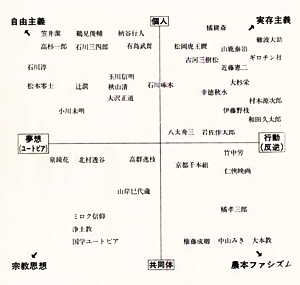

冒頭、アナーキズムには、おおざっぱに「行動アナーキズム」と「啓蒙アナーキズム」があることを断って、そうしたなかに社会主義的アナーキズム、リバータリアニズム(自由至上主義)、アナルコ・キャピタリズム(無政府資本主義)、個人主義的アナーキズム、農本主義的アナーキズムなどが入ることを俯瞰する。

そして、なぜ多くの思想家や主義主張者が、「アナーキズムなんて無節操なものは歯牙にかけない」と言うわりには、どこかアナーキズムにアタマがあがらなくなっているのはなぜかという、本書を串刺したモチーフがちょっと語られる(このモチーフを深めると、本書はもっとすごいものになっていただろう)。

最初にとりあげるのは、「日本の名著」の「大杉栄」。大杉の単行本が出回っていないので、これを選んだのだろう。西郷隆盛に憧れ、語学の達人で、「生の充足」と「生の自由」をまっとうし、伊藤野枝とともに惨殺された大杉栄。この男を語らずして、日本のアナーキズムは幕をあけない。もっとも「千夜千冊」でも、736夜に大杉栄を、528夜に荒畑寒村をとりあげたので、とくに紹介することはないだろう。本書では大杉のエッセイ「泥棒と町奴」に注目しているところが、いい。

第2弾は、竹中労とマンガ家かわぐちかいじが、若き日々を費やして組み上げた大冊『黒旗水滸伝』。これはぼくも「千夜千冊」に入れたいものだったのだが、竹中労のものを別に書いてしまったので(388夜)、ほったらかしになっていた(「千夜千冊」のルールは一著者一書物)。が、これはたしかに“名著”に入る。マンガ4分、文章6分の、硬派の傑作だ。「黒旗」とはもちろんアナーキズムを象徴する旗の色をいう。

大杉栄が虐殺されて、日本のアナーキズムは方向をいったん失ったリーダー不在が続いた。のちに松田道雄は、そこを、大杉が「白紙主義」という無の理論で進み、しかも集団の組み方をリーダーの気質に応じるというものにしたため、大杉亡きあとの混乱がおこったと見た。

実際にも大杉のあと、アナーキストの活動は大杉の片腕だった和田久太郎・村木源次郎らの復讐テロと、「ギロチン社」や「千本組」による反社会活動だけの継続となった。いずれも行動としては失敗もしくは未発で、これは難波大助が摂政宮裕仁(後の昭和天皇)をステッキ銃で暗殺しようとした計画の失敗とともに、その後のアナーキズムに暗澹たる影を落とした。これらの群像を追ったのが『黒旗水滸伝』である。かつて「現代の眼」というユニークな雑誌に連載されていた。

では、はたしてかれらはアナーキズムに暗澹たる影だけを落としたのか。竹中労は、「その玻璃の器にも似た脆さ、透明さ」に、むしろ日本の革命家の真情を感じると書いた。竹中は、大正のアナーキストやテロリストが、ボルシェヴィズム(マルクス・レーニン主義)を奉じる革命運動よりもずっと真剣だったことを訴え、そこに一抹のフラジリティを感得したのである。

ちなみに、上にのべた「千本組」は日本の映画界の黎明期に深くかかわった動向で、京都の千本三条で沖仲仕や建築労務者を仕切っていた大親分・笹井三左衛門の息子の笹井末三郎をとりまいた御一党のことをいう。マキノ雅裕や永田雅一が早くからかかわっていた。柏木隆法の『千本組始末記』という傑作ドキュメントを読まれるといい。

なお『黒旗水滸伝』の時代については、「千夜千冊」954夜の『南天堂』にとりあげた松岡虎王麿をめぐる群像なども参照されたい。

3冊目は鈴木貞美が構成著作した『大正生命主義と現代』である。この一冊も「千夜千冊」の予定に入っている本なので、ここで紹介するのをいささか憚るのだが、とりあげそびれるかもしれないので(そういうこともよくある)、一言だけ紹介しておく。

大正生命主義というのは、大杉栄の「生の充実」を基台に、そこへさらに、三宅雪嶺の真善美主義による宇宙観、クロポトキンの相互扶助論、ベルクソンの「生命の飛躍」(エラン・ヴィタル)にもとづく創造的進化論、平塚雷鳥や岡本かの子の生命主義っぽいフェミニズム、さらには岩野泡鳴の神秘的半獣主義や白樺派の思想などなどをまぜこぜにして、資本主義的な「利害追求の自由」を求める傾向に対して、断乎として反論したいという、やむにやまれぬ生命観にもとづいて噴出してきた思想動向のことをいう。ただし、全体としての理論的なまとまりはまったくなく、中心的人物もいない。

しかし、大正期がこうした「生命主義」や、本書にも『ナショナリズム』にもとりあげられていないが、田中智学や北一輝や石原莞爾に噴出した「日蓮主義」などによって、かなり激越なものを沸騰させていたことは事実で、そこに汎アナーキズムともいうべき風潮との連動があったことは否めない。

生命主義は、どこかで田園や稲作にも結びつく。また農村共同体の自治主義にも結びつく。こうして浅羽君が選んだ4冊目は、滝沢誠の『権藤成卿』になる。どういう人物かは「千夜千冊」93夜に詳しく書いたのでここでは説明を省くけれど、なかなか複雑な人物だ。本書でも「社稷(しゃしょく)あるいは自治のアナーキズム」として扱う一方、橘孝三郎の農本主義や樽井藤吉・橘樸(たちばな・しらき)のアジア主義的合邦論と関係づけている。

「社稷あるいは自治のアナーキズム」はまた、伊藤野枝が提案していた「十数件ごとの組合、六つの組合からなる聯合」という発想にも、また石川三四郎の「土民生活」とも関連する。

このような農本的で土民的なアナーキズムは、もとをさかのぼっていくと、朝鮮半島の花郎による弥勒信仰や、日本では桃山時代から流行した弥勒下生による「ミロクの世」を待望した、一種の弥勒浄土現実論とも結びつく。6冊目として選ばれた宮田登の『ミロク信仰の研究』は、そうした“日本の千年王国運動”がどこまでアナーキズムっぽいのかを検討した。

すでにのべたように、日本のアナーキズムはつねに左翼ボルシェヴィズムを批判しながら育ってきた。とくに日本共産党とソ連社会主義に対しては一貫した批判を貫いた。

この趨勢は戦後も変わらない。とくにスターリニズムをどう乗り越えるかということは、世界のニューレフト型の左翼戦線にとっても大きな課題になってきた。第5冊目の埴谷雄高作品集「政治論文集」からは、この課題を最初に見抜き、そこからさらに「永久革命者の悲哀」を深々と読みとっていった埴谷その人の無政府思想をとりあげる。

埴谷についても932夜で『不合理ゆえに吾信ず』をとりあげたので、詳しくはそれも読まれたいが、そこにはアナーキストすら目が曇る「国家の死滅」という理念が白光のように反射しつづけている。

本書では、その埴谷が、吉本隆明と比較されているところが読みごたえがある。吉本はついに高度資本主義社会によるユートピア志向を容認し、その大衆的高揚の肩をもったのであるが、埴谷はそれを決して許さなかったのだ。

埴谷と吉本と並べて、いつも較べられるのは鶴見俊輔である。ぼくも919夜でルローレンス・オルソンの『アンビヴァレント・モダーンズ』を借りて、竹内好、吉本、鶴見、江藤淳を比較しておいた。

鶴見はアナーキストではない。しかし、鶴見の著作集の第9巻が「方法としてのアナーキズム」と題されたように、鶴見には日本のリベラル思想を突っ込んでいくとアナーキズムになるという見方が横溢していた。鶴見が石川三四郎の進化論や山鹿泰治のエスペラント運動に好意を寄せていたのも、自由が方法として“試作”されていたからだったろう。

もっとも浅羽君としては、ここではほんの少しとりあげた金子光晴にもっと注目しておけば、この章がさらに深いものになったろう。金子については165夜の『絶望の精神史』と『日本という方法』(NHKブックス)を覗いてもらいたい。

9冊目に松本零士の『宇宙海賊キャプテンハーロック』が選ばれたのは、意外だった。ぼくは松本マンガはまったく読んでこなかったし、実はアニメ『宇宙戦艦ヤマト』も一度として一回分の放映すら見なかったので、いったいどうして松本マンガがアナーキズムの“名著”に入るのか、さっぱり見当がつかないのだ。

浅羽君によれば、『宇宙戦艦ヤマト』というのは、人類を破滅から救うための決死の任務を担う戦士らの使命感を、大日本帝国のナショナリズムと重ねて描いたものだという。そこには「公」への献身と自己犠牲の賛美があって、それが戦後教育の「個のおすすめ」に対する反論だったらしい。もっとも、アニメがそうなったのはプロデューサー西崎義展の意図で、松本の原作にはそこまで描かれていなかったとも言う。

それが『宇宙海賊キャプテンハーロック』では、松本と監督りんたろうと脚本家上原正三によって、無気力な地球人を見放してでも、あえて決戦で散っていくキャプテンや副長の精神と行動が描かれていくことになったらしい。そしてそれは、かつて福田善之が『真田風雲録』で、60年安保の全学連の闘士たちの姿を、豊臣の滅亡をものともせずに散っていった、かの真田十勇士の姿に重ねたものと匹敵するというのである。

ぼくも福田の『真田風雲録』や『袴垂れはどこだ』は、当時衝撃をおぼえた舞台だったので、浅羽君が言いたいことの半分はわかるのだが、なにしろ松本アニメを知らないので、これ以上のことは判定がつかない。ましてアナーキズムとの関連も、よく見えない。

けれども、『真田風雲録』と『宇宙海賊キャプテンハーロック』とのあいだの15年間で、日本が徹頭徹尾に「プチ個人主義」に向かってしまったことの理由を問おうとすると、そしてそれがあるとき『キャプテンハーロック』や大友克洋・矢作俊作の『気分はもう戦争』になったことを説明しようとすると、このアニメの意味を浮上させるしかないらしい。

その15年間で何が日本におこったかといえば、70年代にはオイルショックとチープシックと「シラケ世代」が、80年代にはポストモダン思想とジャパンバッシングと「新人類」が、90年代はレーガノミックスとMBAの君臨と「おたく」と「引きこもり」がおこった。そしてバブルが崩壊した。

そんななか、もし21世紀のアナーキズムがあるとすれば、その方向は『AKIRA』や『新世紀エヴァンゲリオン』のほうにはみ出していたのではないか。短絡すれば、そういうことなのである。

まあ、これも半分はわからないではないが、いったい「おたくアナーキズム」なんてものがあるのか、どうか。

本書はかくして、最後の“名著”の笠井潔の『国家民営化論』に突入していく。かなり破天荒な本だが、そもそもはアナルコ・キャピタリズム(無政府資本主義)を下敷きとして、それを笠井がさらにラディカルに仕上げた仮説である。

ぼくがこれを読んだのは10年ほど前だったが、その年のベスト10としてどこかで推薦しようと思っていた。類書を圧する“毒”があったからだ。

アナーキズムが「無政府」を標榜している以上、国家が管理しているすべての管轄業務やプロジェクトが「民営化」されるべきだというところまでは、新自由主義もサッチャリズムも小泉改革もアナーキズムも、変わりない。しかし、軍隊や裁判や教育まで民営化すべきかどうかというところから、方針は割れていく。

問題は何をどうすれば、「個人の自由」がどこで、どのように保証されるのかということだ(と、思われている)。

かつて「千夜千冊」に案内したロバート・ノージックは「最小国家」が必要だとのべた(449夜)。フリードリッヒ・ハイエクやミルトン・フリードマンは「自由市場が個人の自由をつくる」と結論づけた。これに乗ったのはアメリカの金融機関とヘッジファンド屋とMBAだった。いや、サッチャーもレーガンも小泉も乗った。

では、もっとこの考え方を進めると、どうなるか。国家が保証する資格もすべてなくなっていく。弁護士も医者もともかく自由競争して、サービスがいいものだけが残れば、それでいいということになる。むろん売春も許される。

笠井はこうした方針を最後まで徹底しないかぎり、現代資本主義社会の矛盾はいっさいなくならないという仮説をたてたのである。「ぶっちぎりアナーキズム」といっていいだろう。かなりの“毒”もある。

浅羽君は、この仮説を「自業自得のアナーキズム」としては評価した。そこまで無政府を徹底すれば、かえって新しい倫理や、逆に自業自得にめざめる者もいるだろうというわけだ。しかし、笠井がそのような民営社会型アナーキズムを実践する個人モデルとして、「独立生産者」や「自立商人」をあげたことには疑問を呈した。それは社会の全員に、かえってストイックなサムライ戦士を要請することになるのではないかというのだ。なお、笠井とは異なるが、やはりアナルコ・キャピタリズムの可能性を説く論者に、経済学者の竹内靖雄がいる。

いったい国家を、どう見るか。また個人主義をどこまで徹底すれば気がすむのか。実は論点はこちらのほうにかかっていく。諸君はどう思うだろうか。まあ、このあたりは、本書や原典を読んで諸君自身が判断したほうがいいだろう。

浅羽君はこうして、いくつかの検討をへて、本書を閉じるにあたっては「メタ・アナーキズム」のようなものを模索したほうがいいのではないかという発想を暗示する。詳しい説明はない。

あえて、そこで勇み足をすることを避けたのだろう。けれども、もう一冊の『ナショナリズム』とあわせて読めば、多少のヒントがつかめるようになっている。この手の主題を選択したこと自体がそうとうの冒険だったのだから、ぼくはこの態度を理解してあげたい。

ちなみに、ぼくはどうかといえば、ぼく自身がもともと社会の「ずれ」や「境界」にしかいないし、それ以外ではありたくないと思っているから、「全体としての社会」の理想システムに加担する気は、いっさいもたないという立場にいる。だから、資本主義であれ、アナーキズムであれ、それが「全体」に関与していこうとすることにはかなり否定的である。「部分の亀裂がおこすアナーキズム」をのみ香ばしく思ってきた。

あえていうなら「革命自由」や「編集自由」だけに関心があるということだ。いわば「超部分のアナーキズム」を一服のお茶のように呑んでいるだけなのだ。それゆえ「国家の民営化」という大事業そのものに関心がないのである。

ついでに付け加えておくと、このような問題の「本来」と「将来」について、『17歳のための世界と日本の見方』(春秋社)の続編をさきごろ仕上げたばかりなのだが(まだゲラも出ていないし、タイトルも決めていないけれど)、そこでは、以上のような話をぼくなりに別のシナリオで俯瞰するという試みをしておいた。そのうち出版されるだろうから、そのときに、ほうお、そういうことなのかと思ってほしい。