AKIRA

講談社 1984~1993

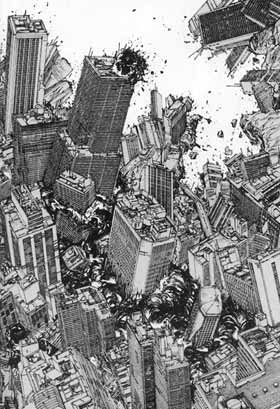

すでに東京は殲滅してしまったのである。1982年12月6日、関東に新型爆弾が投下され、火の海になった。関東大震災、B29東京大空襲に続く、3度目の殲滅だ。

が、今度はそれが引き金になって第三次世界大戦となり、世界中がやっと東京と同じ宿命を体験した。それから38年がたった。東京はネオ・トーキョーとなり、すべてはサイバーパンクな高速錆色のなかの出来事となる。物語はそのネオ・トーキョーの2019年を舞台にして壮絶に始まっていく。

ここまでの設定で、すでに大友克洋が無視したことがある。新型爆弾を使用した国名、第三次世界大戦で地球がどうなったかということ、日本の政治体制と経済状態、登場人物たちの所属している組織の実情、これらがまったく無視されている。のみならず、そのようなことは『AKIRA』の進行のなかでは一度も言及されないままになる。

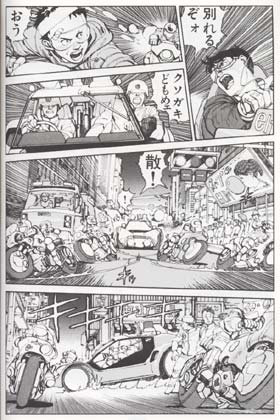

物語は、金田と島鉄雄と山形たちの暴走族が、クラウンという別派の暴走族と道路上の戦闘を真剣きわまりない“たけくらべ”を繰り広げていること、そこにはたえずポール・ヴィリリオの事故がおこって、そのたびに得体の知れない革命ゲリラ組織やエスパーたちが関与してくること、どこかにすべてのシナリオを動かそうとする“装置”があるらしいこと、これだけの条件の描写で、事態が激越に加速するだけなのだ。

しかし、この3つの条件を成立させているいっさいの社会的な理由や解説は、なされない。

これが大友克洋なのだ。大友の世界は、このように社会を脱色しきっているか、社会を錆びさせている。そこが特徴である。けれども、この「部分」の起爆と特化の描写こそが、世間が寄って集(たか)ってつくりあげた「全体」を凌駕する。

もうひとつ、あらかじめ指摘しておきたい、ちょっとした符合がある。『AKIRA』は1982年の12月16日号の「ヤングマガジン」から連載が始まったのであるが、すでに東京はその10日前に光学爆弾によって殲滅していたということだ。少なくとも大友克洋の東京は、連載時にはなくなっていた――。

東京が殲滅して3年後の1985年に、筑波で科学博があった。1970年の大阪万博以来のスケールではあったが、未来の科学技術の先取りだけではもともと万博がもっているハコの中にすっぽり入ってしまったようで、全体としては尖った印象があまりに薄かった。

なかでテクノコスモス館があって、これが唯一のベンチャーパビリオンである。京セラ・ローランド・文化シャッター・フジキン・泉陽工業などの共同出展で、なぜか、その総合演出をぼくが頼まれた。プロデューサーは難波佑介である。

沈思してコンセプトを『超と極』と名付けた。当時は京セラの現役社長で、このパビリオンのまとめ役の稲盛和夫が、「ふーん、超と極でっか。これはたのしみですな。金セラ・銀セラでピラミッドをつくってくれはりますか。瞑想空間ですわ。中でクレサンベールが会期中に成長しつづけるというの、どうですか」と言った。逸脱をしたかったのだが、その趣旨は勘違いされたようだ。逸脱といえば、このパビリオンのコンパニオンを、ぼくはすべて美少年美青年にしたいと提案したのだが、これはにべもなく却下された。

あからさまな逸脱が無理だとわかったぼくは、ともかくも情報と装置が交わって噴出するような多様な展示にした。

目玉のひとつは25台マルチスクリーンの「1/f劇場」で、「熱学のゆらぎ」をテーマのかなり風変わりな映像を制作した。これは各国のミュージアム・ディレクターから絶賛を浴びたもので、ラストの水墨画の画面の上部から本物の人工雪がちらちら降ってくる(その装置の作動条件をそろえることが大変だった)。コンピュータ・システムはロスアンゼルスのジム・サンドレアに、音楽はツトム・ヤマシタに頼んだ。

もうひとつの目玉は、語りかけると異様な声で応答してくれる高さ8メートルほどの巨大な「風神・雷神」で、そのキャラクターデザインを大友克洋に頼んだ。

準備を始めたのがオープンの3年前だったから、おそらく1982年の暮れか83年のアタマには依頼したのだとおもう。連載が始まっていたかもしれないが、依頼時はまだ『AKIRA』は知らなかった。難波佑介が「大友克洋ですか。横尾さんと大友かあ。松岡さんらしいな」と言った。

横尾さんというのは、このパビリオンには85メートルの大観覧車も出現するのだが、ぼくはそのホイールに横尾忠則に頼んで85体のリサ・ライオンの裸体をデザインしてもらったのだ。リサはそのために来日し、真っ裸で85のポーズの写真に収まってくれた。

一方、大友へのぼくからの注文は、「浮世絵のようでダースベイダーのような風神と雷神。誰も見たことがないキャラクター」というもの。それだけを伝えた。

2、3カ月してラフスケッチが何枚か提案されたのを見て、驚いた。ぼくの想像力のすべてを見抜いたかのような異容がそこに出現していた。が、これを工場の連中がうまく作ってくれるのか。二人でFRPの製作現場に行っていろいろ注文を出し、なんとかそこそこの巨大な「風神・雷神」に仕上がった。

万博会場ではこの前で声をかけると、ボイスチェンジャーで変換された声によって風神と雷神が応答するというふうになっている。子供たちの大半が身を後ずさりをして怖がった。同伴のお母さん方が、なんで子供が怖がるようなものをつくるんですかと言って、目を吊り上げていた。なるほど、ここらあたりに大友克洋があったかと思った。

そのころはすでに『AKIRA』連載を読んでいたぼくが、「これなら、風神雷神にアキラとかテツオって名前をつけてもよかったかな」と笑ったら、大友が「そんなことをしたら、この万博会場が吹っ飛びますよ」と笑いもせずに答えた。

というわけで、ぼくにとっては科学万博の施設が出来上がっていく光景と(これはこれでなかなか異様なものだ。そもそも筑波の空洞のような場所が3年をかけて擬似未来を壮大に装っていくのだから)、のちに世界中のニッポン劇画ファン(映画化されたのでニッポンアニメ・ファンも)を唸らせた『AKIRA』連載とが、いわば同時進行するという奇妙で至福な体験をしたのである。

また、その作者と近しいところにもいたということにもなるのだが、さて、それで『AKIRA』の読み方が変わったかというと、おそらくそういうことはない。

プロットを紹介するつもりはないが、『AKIRA』は金田と鉄雄が仲たがいをして別れ、鉄雄がエスパー集団に取り込まれて怪物化していくプロセスで、ネオ・トーキョーの地下にひそむ“装置”がアキラとして顕現し、鉄雄とアキラのあいだにさまざまなドッペルゲルガーふうの重畳現象が次々に出現してくるのを、国家と金田がどのように阻止するのかというのが大筋になっている。この「国家と金田が」というところがミソである。

まとめていえば、まさにこの異常な顕現の問題、すなわちエリアーデのいうエピファニーが、錆色メガロポリスのなかでどのように解体と再生を繰り返すのかが、読みどころなのである。

しかし『AKIRA』の魅力と、そこにひそむ意外ともいうべきプラトン的問題(ふっふっふ)を議論するには、もう少し別な視点を持ち出さなければならない。

第1には、なんといっても圧巻なのは、大友克洋の克明きわまりない絵の力であるということだ。細部が一本の線の密集から逆上してくるような絵の力。これは物語や思想を云々する以前に大前提にしなければならない。

この絵の力は、『気分はもう戦争』でも『童夢』でも同じなのだが、とりわけ『AKIRA』では決定的な役割をもった。それは、抑制しがたく暴走し、無情に変容しつづけるあらゆる部分の連結感覚そのものの主張であって、それこそ「超と極」の噴出をすべての場面のそこかしこに漲らせる力なのである。

とくに随所に登場する正体を名指しえぬものを次々にあらわすには、どうしても必要な、哀しいほどに鮮明であるべき描出的告示力だった。

そこで第2に、『AKIRA』の魅力は、この正体を名指しえぬものを描こうとしたところに出所しているというべきだ。

物語の上では「名指しえない正体」をもっているもの、それこそはAKIRAというハイパーシステムそのものであるが、同時に鉄雄も「名指しえない正体」に変じていくし、年齢不詳のタカシに始まってマサル、キヨコというふうに次々に登場する不気味なエスパー集団も、むろん「名指しえぬ正体」そのもののシンボルになっている。

しかし『AKIRA』では、金田やケイたち一部の日常冒険派の登場人物を除いて、実はすべての実在が名指しえない正体そのものなのである。新興宗教のミヤコ婆さんはむろん(このキャラは『千と千尋』の黒柳徹子に踏襲されている)、大佐も(どの軍部のどの大佐かまったくわからない)、ネオ・トーキョー自体も、日本という国家も、第5巻になってやっと鳩首をつきあわせることになるアメリカやソ連による国際ボードも、すべての正体がとうてい説明できないものになっている。

これはひょっとしてプラトンが「イデア」と呼んだあの「負の正体」そのものの一群ではあるまいか。いやまあ、そう結論を急ぐのはやめておこう。もう少し『AKIRA』の特色をいろいろ並べ立てておく。

第3に、ここでは静慮(じょうりょ)と破壊とが、増殖と縮退とが、暴力と連帯とが、必ず一緒にあらわれる。中間的なプロセスにあたるもの、ただただ上意下達している者など、まったく出てこない。そこが同じ暴力を描いても、永井豪や由起賢二とは、また深作欣二やビートたけしとはまったく異なるところなのである。

さきほどもちょっと書いたが、アキラ的なる異様な増殖と破壊の力に対抗するのは、結局は「国家と金田」なのである。これは本来ならまったくおかしなことで、これだけ終末めいた緊急事態がおこっているのに、それに対処しようとしているのが抽象的な国家と、そしてあまりに具体的な金田だというのは、まるで説得力がない。ふつうならば、そのあいだにいろいろな組織と制度と民衆とがいるはずだ。そのほうが物語としても説得力が出ると思いたくなろうし、ハリウッド映画だってたいていはそこに裏切りや齟齬がおこることを描いてきたものだ。

しかし、大友は逆なのだ。そんなヒエラルキーは描かない。スパン・オブ・コントロールは捨象する。齟齬をもって心理に代えるというようなチャチは演出しないのだ。それなのに、『AKIRA』を読んだ者はおそらくその全員が、そこにアキラ的なるもの以外には、国家と金田しかいないことが納得できたはずなのだ。大佐やケイやミヤコ婆さんたちは残念ながら添えものだ。そんなことはすぐに納得できたことだろう。

なぜ、このように納得せざるをえないのか。これは、ある意味では国家と個人というものの本質的な関係が逆照射されているということなのである。

たとえば北朝鮮の拉致事件。蓮池さんたちにとって、この事件の本質は国家と個人のあいだには何もなく、二つは実に水道管や本体マシンと端末インターフェースの関係のように、直結しているということだったのである。『AKIRA』が描いている社会も、そういう「途中経過が説明できない社会」というものだ。いや、そもそも社会なんて、いざとなったら中途半端な導線スパゲッティ現象にすぎないということなのである。

第4に、『AKIRA』では不気味なことと無邪気であることはまったく同じだということが一貫している。これはエスパー集団の描写に存分にあらわれているが、もっと劇的にはAKIRAというハイパーシステムそのものが不気味の頂点であって、かつ無邪気な底辺の装置存在になっている。

このことは、すでに『2001年宇宙の旅』のHALにも表現されていたことで、大友克洋の発明なんぞではないけれど、やはりのこと『AKIRA』の中心メッセージになっていると言わなくてはならない。それはもっとわかりやすくは団地やマンションの悪夢を描いた『童夢』に体現されている。そこでは能の「翁」に似て、そして第80夜にも書いたJ・G・バラードの観察に似て、「最も初源的なるものが最も老いたもの」なのである。

一方、第5に、これは大友克洋が永遠に抱えているテーマだろうと思うのだが、『AKIRA』には「遊び場」とはどこかということがたえず追跡されている。

物語はいよいよ終盤になって、巨魁エスパー化した化物のような鉄雄とキャラクタリゼーションをおこしたフィギュアとしてのアキラとが、SOLとよばれるレーザー爆弾の効果とともに地球外での空前絶後の葛藤を演じるのだが、それは物語の冒頭で金田や鉄雄たちがオートバイを駆って高速道路に遊んでいることと、なんら変わりのない様相の本質をもっている。つまり、ここにはいろいろの「遊び場」が描かれたのだ。

すでにイサム・ノグチが「遊び山」(プレイ・マウンテン)を生涯のテーマにして出発していたことを第786夜に述べておいたけれど、われわれはどこかで本気で遊びたいという“決議”を秘めている者なのだ。

それがディズニーランドや六本木ヒルズで満足ならば、それはそれでいい。しかし紫煙渦巻く春木屋や新しいセッションばかりが繰り広げられるピットインでなくては遊べない者や、オートバイが雲霞のごとく蝟集し、そこに「第六禅天魔」という幟(のぼり)がはためかないと遊んだ気にならない者もいるのであって、そういう無政府的遊戯をことごとく排除して、毒気のないスキー場や順番待ちのよさこいソーランを用意したりしていたのでは、これは必ず押井守や大友克洋や庵野秀明の反撃を浴びることになる。アーシュラ・K・ル・グィンのゲド戦記は楽しめない。

それゆえ第6に、『AKIRA』は劇画やアニメの活劇系や癒し系の全体に対する過激なアンチテーゼでもあって、アニメでいうなら押井の機動警察や庵野のエヴァンゲリオンとともに、日本の商業アニメ世界とも対決している作品だということにもなる。

実際にも、いま大友が準備しつつあるアニメ作品『スチームボーイ』は商業社会の条件にあわなくて、かれこれ8年近い頓挫を余儀なくされた(この秋にやっとリリースされるはずだったが、今朝の「日刊スポーツ」に来春まで延びると報道されていた)。これは押井守の『GARUM』も同じこと、ぼくはそのプロトタイプ版を六本木のライブハウス「ヴェルファーレ」で発表してもらったのだが、やはり商業状況から突き落とされて、以来8年近くの中断になっている。まあ、このことはここではこの程度にしておくが、押井や大友の表現世界をどのように評価し、これを享受できるかということは、実際には社会と産業の仕組みの対決とともにあるわけなのだ。

とくに、大友の作品にはどこか劇画やアニメの主流のいっさいに背中を向けているようなところがあって、ぼくはその哀歓こそが好きなのだ。

その哀歓が流れ出すところを、たとえば頽廃都市性や未来廃墟性に求めることも可能であるが、ぼくが大友自身に接したときの感じでいうと(彼はあまり喋らないのだが)、大友はいまなお「少年期に想起したこと」から絶対に撤退しないという覚悟があって、そこからすべてがエン・ソフしているように思われる。

そろそろ第7に、この「千夜千冊」800冊目の夜に『AKIRA』をあえて選んだということが、実は前夜のプラトン『国家』の続きにあたるということをバラさなければならない。

その前に、まずは『AKIRA』が根こそぎ「穿たれた世界」によって成立していることは、あえて説明するまでもないと思うのだが、どうだろうか。

なにしろ東京の解体ののちにいっさいの話が始まっていること、いわばアキラ・システムの誤作動からすべての出来事がおこっているということ、また、実質の主人公である鉄雄は「過剰」になることによって、人々の「空洞」を教唆しつづけていることなどからして、この「穿たれた本質」について説明するのは野暮だろう。ようするにネオ・トーキョーそのものが「負の国家」のモデルなのだった。

そこで次には、さきほど指摘した「名指しえない正体」の問題になる。大友は『AKIRA』では、単に「アーミー」とか「新興宗教」というような、それだけでは何の説明にもならない呼び名ばかりで、この物語を描ききった。ぼくは連載当時から、そのことが気になっていた。

そもそも「名指しえない正体」の歴史は神々の登場に始まっている。

モーセが出会った神はのちにヤハウェとは呼ばれたが、本来は文字の綴りさえ明確にはできない神で、仮に綴れたとしてもそれを発音することができなかった。葛城の一言主の神だって、それを呼ぼうとすれば当方の名が問われ、それを告白すれば向こうがその同じ名を言い出すという変な神である。

しかし神々はやがて支配政権によって管理され、その位置付けを配当されて、順位さえ付けられた。これが「国家」というものの力であった。そのうち、国家は民衆の「多数の幸福」を保証するために、二つのことを成し遂げる。ひとつは不埒な神々の不在を宣告することと、もうひとつは国家が用意した社会に不適合なものを排除もしくは監禁することだ。

これはいいかえれば、これらは「名指しえない正体」だということなのである。ときにかれらはバロバロイ・異族・土蜘蛛・鴃舌・化外の民などとよばれ、不適任者や犯罪者の扱いをされていく。かつては賤民も不治の病いの病人もユダヤ人も、そうした扱いをうけてきた。そして、そのような埒外の者が溢れないように、国家は監視の精度化に邁進することになる。

監視装置が国家の代名詞であったこと、これが今日に至った国家の本質である。

しかし監視を逃れたい者もいる。チンピラならば金田や鉄雄や山形である。宗教団体なら新興宗教のミヤコ婆さんである。そもそも実在さえ疑わしいエスパーたちは監視そのものの埒外に蠢いている。このほかにたとえば、悪徳弁護士、脱税者、それに本当の正義を発揮したい者たちも監視の対象になる。本当の正義など、あるかどうかはわからないが、少なくともそのように主張されるばあいは、必ず国家や社会とぶつかることになる。

国家や社会はこれらの存在を、正確な正体を示す名では決して呼ばないようになっている。ごくごくささやかな体験をさしはさむけれど、ぼくは中学校のときに丸山明宏(美輪明宏)のことを近所の風呂屋の親父が「シスターボーイ」と呼び、それに裸のおっさんたちが同調している脱衣場で実に妙な気分になったものだった。

ようするに、その者の「意味のある正体」を名指しできないようにすることが、つまりは「名指しえない正体」をつくりだすことこそが、実のところは国家や社会というものなのだ。これに、いまではマスメディアも同調することになっている。

意味のある名指しを避けたいのだから、そのためにはいくつものニセの名前をつけることが(ようするにレッテルをすばやく貼ることが)、必要になる。それができないばあいには女性教師とか犯罪者とか少年Aと名付けておきたい。かつては社会主義者たちすべてが「アカ」というレッテルを付けられた。ヤクザも広域暴力団というふうになっている。これが、国家と社会とマスメディアの善良な対策なのである。

では、世間がそう呼びたいというのなら、その通りに「少年A」を名のってやろうじゃないかというのがAKIRAであった。

さて他方、プラトンが構想した「国家」とは、一言でいえばこのような不埒をつくりださないための理想国家のことで、そのために「哲人王」を想定してみせた。

また、その国家はアテナイあるいはギリシアの民衆のすべてを含むものではなくて、いまの言葉でいえば一握りの「愛知」(フィロソフィア)の持ち主だけが構成するアーサー王の円卓会議の延長のようなものだった。

しかし、どう考えてみてもそんな哲人王がいるはずはなく、そんな限定国家などありえるはずはなかったのだ。プラトン自身がその実在などありえないことを知っていた。のちにシャルル・フーリエがその“重力の愛知”ともいうべき不可思議な理論によって「ファランステール」という3000人国家などを構想するのだが、それものちの歴史が証しているように、空想社会主義者の戯言だと片付けられた。

そうだとすると、プラトンの国家にひそむ哲人王は、どこにいるということになるのか。仮にプラトンの「哲学」が正しいものだとして、その「哲学」を実践する場としての「国家」は不在のものだというのなら、つまり「哲学」はあって「国家」はないというのなら、国家の理念は人々の想念や妄想の中にのみ“投影”されているだけということになる。そして、その投影されたプロジェクションとしての哲学国家がイデアの正体だということになる。

ということは、われわれの「名指しえない正体」の起源は、まさにプラトンの『国家』に始まっていたというべきなのである。

では、日本ではどうなのか。日本では「名指しえない正体」はどこから始まったのか。

日本にはプラトンの『国家』はなかったが、そのかわりに『古事記』から『花伝書』までが、『神皇正統記』から『日本外史』までが、『平家物語』から『雨月物語』までが、『五重塔』から『倫敦塔』までが、プラトンの国家の断片だったのである。それらが暗示してきたものがプラトニック・ステーツだったのだ。なんならこれに『奥の細道』や『茶の本』を加えたっていい。

そして、これらに共通して等しく暗示されていたことは、日本にはどこかでマイナスに穿たれた尊いものがあったはずだということだった。これは折口信夫がそう呼んだ「妣が国」であり、山本健吉や丸山真男が指摘した「稜威」(イツ)であり、鈴木大拙が名付けた「日本的霊性」であり、また、なんとなく呼ばれてきた常世や補陀落やニライカナイ、あるいは悪所やアリンス国や事事無礙法界というものだ。

なんだか『AKIRA』の話をしているのか、プラトンの国家の話をしているのか、日本という不在の国の話をしているのかわからなくなったが(ふっふっふ)、これがぼくが第800夜に刻印しておきたかったAKIRAなのだ。

つまり、こうである。『AKIRA』ではアキラと書いてあるところは「国家」とか「世間」とかと読み、テツオと書いてあるところは「正体」とか「イツ」とか「常世」とか「悪所」と読むべきなのだ。

われわれは少年少女の頃からアキラを知っているはずなのである。しかしながら長じるにしたがって、アキラが投影されたテツオを知っているか知らないかを、つねに問われていて、その回答を保留している者なのだ。少年期にすでにそんなことを感知していた大友克洋は、じれったくなってその回答をめぐるドラマを作ったのである。『AKIRA』とはきっとそういう作品だったのではあるまいか。

では、大友克洋からのもう一言を。「あのね、未来ってみんなツルツルに書くでしょ。ぼくはああいうのは嫌いなんです。もっとザラついて錆びていて、油もギトギトしている。だから世界はそこにしかないというか、どこにもないっていうか」。

ぼくも加えておこう。テツオは機械状無意識だったのである。そこで、その後に姿を変えて塚本晋也の映画『鉄男』になった。アキラはどうしたかというと、いまだに諸君のケータイとパソコンの中に漂流しつづけているはずだ。

では、明日もこの続きを書こうかな。今度は「国家」から逸れていく者たちの話かなんかを――。