父の先見

新潮社 1977

小林秀雄を書きたいのか、本居宣長を書きたいのかといえば、今夜は宣長をめぐりたいのである。

それなら宣長の『古事記伝』や『排蘆小船』(あしわけのおぶね)や『玉くしげ』などをとりあげればいいだろうに、そうしないのは、ひとつには、まだ宣長を書くにはとうてい読みきれていない個所が多すぎるということがあり(たとえば宣長には72年間におよぶ日記がある)、もうひとつには、今日の時代に宣長を問うには現在者を少なくとも一人は介在させたいからである。

その一人には小林秀雄こそがふさわしかった。いや、津田左右吉や保田與重郎(203夜)に、あるいは石川淳(831夜)や丸山真男(564夜)に伴走してもらいながらでもよいのだが、そういうことはこれまでにもある程度やってきたことなので、今夜は是非にも小林秀雄なのだ。

それに、なんといっても小林にあっては、ランボオ、モーツァルト、ゴッホ、ドストエフスキー、ベルグソンなどを回遊し、その長きにわたった批評の変遷のあげくをへて、最後に辿りついたのが宣長だった。

小林は昭和40年(1965)に「新潮」6月号に『本居宣長』の連載を始めて、実に11年にわたってこれを書き継いだ。そのときですでに74歳であったが、さらに3年後にも『本居宣長補記』の連載をして78歳まで書き、その3年後に青山二郎(262夜)や河上徹太郎を追うように亡くなった。

小林が最後に辿りついたのが宣長だったといえば、小林のそれまでの「批評という思想」の総決算が宣長に向かったと思われそうだが、必ずしもそうではない。

小林が総決算をしたかったとすれば、それは日本人としての自分の考え方を総決算したかったのであって、それには宣長に向かうことがふさわしかったのだろう。けれども、小林は何かの総決算をしたくて『本居宣長』を書いたのでもなかった。小林にはそういう清算主義はない。

それに、小林には「民族」という視点が欠けている。いや、そういう視点を注意深くあえて欠かせてきた。「日本人」という言葉もめったに使わない。

小林には民族とか日本人というよりも、「自己」という言葉のほうが広かった。自己の精神は国家や民族を超えるばあいのほうが多いと考えてきた。小林には自己のほうが国家より大きかったのである。

だから、つねに「自己」を問うてきた。それは小林がすべての批評を通じて最も大切にしてきた節操。それゆえ、小林は自己という思想の一番深いところを最後の最後になって、十数年をかけて宣長に向かいながら考えようとした。そう、見たほうがあたっている。

ところが、である。ところが宣長にとっては、「自己」は「日本」や「日本の古意」であり、まさに「日本という自己」を解明することが、その思想のすべてだったのだ。それ以外の個々の自己など、どうでもよかったのである。

ここにおいて、小林から見た宣長を、さらに宣長をもって批評するという見方が、俄然、おもしろいものとなって浮上する。今夜は少々そこを交ぜてみたいのだ。

小林の思想は最初から「無私」に向かっていた。ドストエフスキー論やゴッホ論はその最初の表明である。小林は無私をもつ者こそを真の自己とみなしたかったのだ。

無私をもつ者が自己であるだなんて、まったく言葉の矛盾ではないかと思える者がいるとしたら、それは小林をちゃんと読んだことがないか、あるいは小林のみならず、秀れた哲学や芸術をちゃんと見てこなかったせいである。本物の思想や芸術には、よく見れば必ずそこに「無私」が露出する。そんなことは、道元(988夜)からイサム・ノグチ(786夜)まで、荘子(726)からシオラン(23夜)まで、持ち出すのも億劫なほどに歴然としているはずだ。

無私とは、小林が何度も説いてきたように、「得ようと思って得るもの」であり、「そうしないかぎりは自己も出てこないもの」なのである。小林が『本居宣長』で、伊藤仁斎や荻生徂徠をめぐって、「自己を過去に投入する悦びが、期せずして、自己を形成し直す所以となつてゐた」と書いたのも、そのことだ。

ところが、宣長においてはたとえそのような「無私としての自己」があるとしても、それは日本そのものの本来であって、宣長その人の自己となどというものではなく、その無私はつぶさに「神」や「惟神(かんながら)」に直結するものだったのである。

かつて宣長の『うひ山ぶみ』を現代語に移した石川淳は、そういう宣長を「人格脱出した男」とか「無意識の名優である」とさえ言ったものだった。

さあ、どうするか。小林にとっては人格はともかくも、無意識そのものを相手にする気など、ない。石川とちがって、小林は宣長が「無意識の名優」だとも見たくない。

しかし、宣長は自己には毫もこだわらない。自己が一気に日本大ないしは日本小になっていて、そこにしか「まごころ」がないと言っている。しかも宣長は、そういう見方だけが学問や思想をひらく唯一の方法だと考えた。

一方、小林は正直に告白しているのだが、他の思想家にくらべても、宣長の学問的方法にはそうとうの、いや抜群卓抜な説得力があると感じている。けれども、それがすべて日本の思想の根幹であると言われると、困る。

こうして小林が格闘することになったのだ。自問し、自答することになったのである。

小林の『本居宣長』は、小林が自己に問うて自己に答えようとするその自問自答が、つねに宣長を介在させながら進むところが、興味深い。

本居宣長が32年をかけた『古事記伝』には(岩波文庫で全4冊)、巻一の末尾に『直毘霊』(なおびのたま)という序がついている。

「道といふことの諭(あげつら)ひなり」という副題がつく。これは一言でいえば儒学批判にあたる。

この儒学批判は、のちに宣長が「漢意」(からごころ)を離れて「古意」(いにしえごころ)に投企していく最大の契機となったのものであるのだが、まだこのときはそこまで徹底していない。それで平気だった。なぜなら、宣長は漢語漢文による思考を離れれば、それで古道に入れると決断するまでに、歌の本質や物語の本質についての用意周到な思索を練り上げて、それからこの投企を実現するほうに向かったからである。

たとえば、である。物語には「儒仏にいう善悪にあづからぬもの」があるというような洞察は、当時も今も、びっくりするほどにすごい洞察である。宣長はこういう周到な前提を積み重ねて、『古事記伝』を不朽の記述にまで高めるだろうことを、予知していたにちがいない。

そういう宣長を相手に小林はどうしたかというと、このように宣長が、執筆著作のたびに確実にステップを踏んで、儒から和へ、そこから和の歌へ、その和の歌の自己から歌の無私へ、また、歌の無私から歌の本来へ、さらに歌の本来からふたたび儒から和へ、そのうちすべてを日本の本来へと、まったく率直に深化していく姿に、ほとんど目を見張る思いをもちつつも、その手順というのか、テンポというのか、絶対に見誤らない古道へのアプローチの強みというのか、そういうものをまるで小林流に再生するかのように、『本居宣長』を綴っていったのである。

しかしながら、それだけ記述の目を慎重にしていた小林も、結論からいえば、宣長の本当の思想のごく一部をしか書きあらわせなかった。

これは、小林の責任ではない。宣長の途方もない深さに出会っては、小林も石川も、丸山も津田も、少なくともぼくが齧った宣長論者のすべてが、その本質を言葉で書ききることなど、不可能なことだったようにおもわれる。

仮にそうだとすれば、小林はそのことも計算に入れて、あえて宣長には近接しにくいということを書きつづけたのかと、言いたくもなってくる。

きっと小林は思索者ではなかったのである。失敗も成功もあったろうが、おそらくは「思索そのもの」であろうとした人だったのである。

こうして小林の『本居宣長』は、縮めていえば、宣長の「古道の思想」をあえて感覚的にのみ徘徊できるように、宣長の源氏論にひそむ「もののあはれ」をところどころ突っ込むことによって、一個の宣長像を六曲数双屏風の絵のように一扇一扇に描いたのだ。

ぼくには、この書き方は好ましい。小林のすべてが見えるような書き方になっているとおもわれる。

ところが本書は発売しばらくして10万部も売れたにもかかわらず、実のところはあまり評判がよくなくて、ぼくの知るかぎりはろくな評判記も書かれてこなかった。その理由は、小林は宣長をちゃんと書いていないのではないかという漠然とした感想が、読者や評者のがわにあるからだろうとおもう。

それはないものねだりなのである。なぜなら小林は宣長を書いたのではなく、宣長の目による思索をしたかったからだ。それは小林がたとえば、「言霊といふ古語は生活の中に織り込まれた言葉だつたが、言霊信仰といふ現代語は、机上のものだ」とか、もっと本書をめぐってのポイントでいえば、「宣長の述作から、私は宣長の思想の形体、或は構造を抽き出さうとは思はない。実際に存在したのは、自分はこのやうに考へるといふ、宣長の肉声だけである」とかと綴っている文章にも、うかがえる。

小林は宣長を書いたのではなく、宣長の目になろうとして、自問自答したのだった。

そこに気づいたのは山本七平(796夜)の『小林秀雄の流儀』(新潮文庫)や細谷博の『小林秀雄論』(おうふう)あたりかもしれないが、やはりそれだけは不満だ。

いまの日本はこういう本をこそじっくり書評すべきであって、それが小林秀雄が日本にもたらした莫大な文化遺産に返礼する唯一の方法だとおもうのだ。

ところで、小林は『本居宣長補記』のなかで、格別に痛快な比較を引用だけですませていた。それは『石上私淑言』(いそのかみのささめごと)が引いた新古今の一首と『アンナ・カレーニナ』(580夜)の冒頭とを比べてみせた箇所である。こういうものだ。

歌は、「うれしくば忘るることも有なまし つらきぞ長かたみなりける」というものである。『アンナ・カレーニナ』のほうは、「幸福な家庭というものは、どれもこれも互いに似たようなものだが、不幸な家庭の不幸は、それぞれ趣きを異にしている」というものだ。

これが小林の「もののあはれ」についての提出の仕方なのである。ぼくはこの扇子にさらさらと書きしるしたような二つの引用の、軽重いずれも譲らない様子が示されたのを見て、ああ、これで小林の宣長はいいんだと得心できたものである。

さて、ここからは宣長にディペンドした書き方に変成(へんじょう)したいので、ひとまず、国学の流れがどのように宣長に至ったかということを、見ておくことにする。そのほうがいいだろう。

小林の見方も、多少は交ぜていくが、ただし、かなり急ぎ足で眺めるにとどめたい。それでもなかなか複雑だ。

一言でいうのなら、国学も宣長の原点も、どこから始まっているかといえば、契沖に始まった。

契沖の評価が定まったのは宣長によっている。宣長は師の堀景山に示唆されて契沖の『万葉代匠記』を読み、ここで最初のパラダイム・チェンジをおこしたのだった。宣長がいなければ契沖を深く読むことはできなかったし、契沖がいなければ国学はおこっていなかった。

契沖は武家の出身で、出家して空海を慕う真言の求道僧となった。そのため高野山で修行して、大坂生玉の曼陀羅院の住持になった。ただし、ありきたりな寺院生活に不満をおぼえて出奔すると、室生山で死のうとしたり、山村に隠棲したりした。けれどもそのあいだ、つねに古典研究をしつづけた。

契沖の探求領域はすこぶる広く、和歌・歌論・源氏の研究から、悉曇学・五十音図・発音論におよんでいる(五十音図については544夜を参照してほしい)。

それでいてつねに斬新を極めて、因習的な和歌の見方や国語の見方には決して与しなかった。この契沖の研究の態度に、のちの国学者のすべてが国学アーキタイプを発見していったのである。

国学者のアーキタイプも契沖にあった。たとえば、徳川光圀に請われて万葉注釈をしていた下河辺長流が病気になったので、頼まれてそのバトンタッチを引き受けたのが代表作の『万葉代匠記』であるのだが(だから「代匠」と表題した)、光圀が出仕をもちだすと、契沖はこれを固辞して、生涯を孤高におくった。

契沖は「俗中の真」を求めた秋霜烈日の人、まさに「無我」「無私」の人でもあったのである。

小林秀雄もそのことにはよく気がついていて、契沖の無私の精神に惹かれ、それが宣長に本気に入る最初の動機になっていたとおもわれる。

もうひとつ、あらかじめ注意を促しておきたいことがある。長流や契沖が武士の出身であったことが(契沖の家は加藤清正の遺臣だった)、国学ムーブメントの大きな背景になっているということだ。

この時期の武士は宮本武蔵や由井正雪や丸橋忠弥がそうであったように、たとえ「武の魂」を求めても、それをもはや戦場に生かすことができなくなっていた。そこで、それを内乱か、それとも内面かに求めるようになる。

この「武の魂」が一途に「歌」や「文」に向かって昇華していったのが、歌学の長流や契沖の国学化だったのである。ついでにいえば、前夜にふれた談林をおこして芭蕉に影響をもたらした大坂の西山宗因も、やはり武家出身だった(いうまでもなく芭蕉も武家の出身である)。

江戸初期、これらの魂の発揮は、封じられ、転じて、磨かれて、江戸の歌学や俳文の骨髄となったのだ。

ふたたび話を国学の流れに戻すことにするが、すでに契沖には「本朝は神国なり」とか「上古は神の治め給ふ国」という皇道的思想の萌芽があらわれていた。

それを「神道」として歌学の中央に浮上させた研究者がいた。荷田春満である。

春満は伏見稲荷の祀官家の出身で、当然のことながら、神祇をもって歌学にあたり、古語をもって精神教化にあたろうとした。その熱情にはただならぬものがあり、一種の“国学の学校”を起草した『創国学校啓』には、「神皇之教」「国家之学」という言葉がしばしばつかわれている。この学校は幕府に願い出て許可もされ、京都東山の一隅に卜(ぼく)したまで計画が進んだのだが、あと一歩のところで病没のため実現しなかった。

春満の学は、甥で養子ともなった荷田在満に受け継がれる。その在満に声をかけたパトロンがいた。徳川吉宗の子の田安宗武である(このとき国学運動はついに幕閣の頂点にまで届いたのだ)。宗武は古典を好み、有職故実に明るく、和学を復興させたかった。そこで在満に和学御用を務めるように命じた。

在満は自分は有職故実は専門にしたけれど、歌のことはよく存じませんと遠慮したのだが、宗武の切望に押され、それで書いたのが『国歌八論』であった。

それが波紋を呼んだのである。国学はここで新たなステージに突入する。

詳しいことは省いて結論をいうと、在満の『国歌八論』は田安宗武には気にいらなかった。

在満は歌源・翫歌・択詞・避詞・正過・官家・古学・準則の8項目をたて、それぞれで歌の役割を論じたのであるが、その主張は、歌というものは六芸(礼・楽・射・御・書・数)とはちがって、天下の政務にはなんらあずからないもので、日用常行の助けにもならない。むしろ詞華言葉の翫びをこそ美とするので、それには上古の質朴な古語にこだわらずに、古今以降の優美な雅語によって風姿幽麗な風体を深かめればいいとした。

この主張は宗武を憤らせ、宗武に『国歌八論余言』を書かせるにいたった。しかも宗武はこれを賀茂真淵に提示して、その意見を求めたのである。これが前期国学運動史における最も大きな“事件”となった。

が、そのことを理解するには、真淵がどのように国学運動に登場してきたかという話をかいつまんでおかなくてはならない。

荷田春満の門に、遠州の諏訪神社神官の杉浦国頭と五社神社の森暉昌がいた。この二人に、同じく遠州浜松の賀茂真淵が出会ったのである。

とくに国頭(くにあきら)は浜松の国学サロンの中心になっていて、春満の教えにしたがって、「真心もて思をのみ述べる歌風」を育てていた。真淵がそこに没入していった。遠州国学の芳醇がここに発した。

真淵が育った岡部家は、賀茂新宮の禰宜の家だった。真淵が「賀茂県主」とよばれたのはそのせいである。このあたり、国学が神官ネットワークによって広がり、支えられていたことが見てとれる。ここではふれないが、その後に真淵を継承した内山真龍が遠州国学にもたらした人脈こそ、驚くべきものがあった。

それはともかく、この真淵に田安宗武が『国歌八論余言』を示したのである。真淵はそれを読んで、『国歌八論余言拾遺』という所見を書いた(真淵は在満の後任として和学御用を担当し、田安家に15年にわたって出仕した)。

真淵の所見はどういうものだったかというと、和歌の政教的意義についても、古歌や古語を重視することにおいても、おおむね宗武の見解を認めるものではあったのだが、ひとつ決定的なちがいがあった。

宗武では朱子学的な「理」がなお強く残響していたのに対して、真淵では「理」(ことわり)では解けないものがあるとしていたことだ。

真淵の学は「わりなきねがい」に出発していた。歌は「ことわり」ではなく「わりなきねがい」として生まれたもので、そこには治めようとしても、治めきれない人の心があるとした。

「わりなき」とは「割りなき」で、「ことわり」が「言・割り」であることを前提にした見方になっている。

この「割らない」という真淵の見方こそ、のちに宣長に継承される。

もともと真淵は、新古今よりも古今を、七五調の古今よりも五七調の万葉を偏愛していた。その真淵が契沖の『万葉代匠記』に接したのは41歳前後のときである。強い衝撃をうけて、『冠辞考』『万葉解』『万葉新採百首解』を、そして『万葉考』を著した。

そこに追求されたのは、集約すれば、「まごころ」「まこと」「ますらをぶり」である。「ますらを」とは大丈夫と綴る。われわれはいまも「大丈夫ですか」「大丈夫だよ」と言いあっているけれど、その大丈夫の心底を真淵は考えた。それは万葉に戻れという叫びでもあった。

こうして真淵が到達した心境は、『にひまなび』と『国意考』にあらわれる。

そこには、「おのがじし得たるまにまになるものの、つらぬくに高く直きこころもてす」という直覚が貫かれ、その「高く直きこころ」には「ひたぶるに、なほくなむありける」という心情が傾倒された。

その“新しい学び”の到達点で見極められたのが、「安波礼」(あはれ)の詠嘆である。

しかし、万葉に学んだ「直き心」が安波礼に達するには、どうしても対決すべき邪魔があった。それは「からごころ」というものである(387夜)中国的思考というものだ。真淵は古言(ふること)を求め、その奥に「直き心」を認めたのであるから、異国の儒仏による言葉は排除されるべきものだったのだ。『国意考』はその「からごころ」と対決するために、文意、歌意、語意、書意の上位に国意がかぶる著作となっている。

真淵は「あはれ」を感じるには、「からごころ」に惑わされない国意が必要だと考えたのである。しかし国意とは何なのか。日本のナショナル・インタレストのことなのか、日本語の特徴ということなのか。

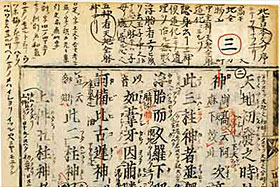

宣長が27歳の時に購入したもの。おびただしい書き込みがある。

真淵が「からごころ」に対決したのには、むろん儒学・朱子学に対する警戒心がはたらいている。

しかし、ここできわめて大事なことを言っておかなければならないのだが、実は真淵の国学も宣長の国学も、儒学がこの時期にめざしたものに大いに引っぱられていたということである。このことは小林もつねに念頭からはずさずにいた。そこにはむろん“中国” がいた。

この儒学の先頭を切っていた思想には、いくつかの波頭がある。

いまその全貌を案内することはできないが、あえて大きく二つの潮流として切り出しておけば、ひとつには伊藤仁斎と荻生徂徠に達した「古学派」あるいは「古文辞学」の波頭と、もうひとつには中江藤樹、熊沢蕃山、山崎闇斎、山鹿素行らの「日本聖学派」とも「経世済民派」ともいうべき波頭があった。

これらはいずれも中国を模倣しようとした幕府の朱子学イデオロギーに反発し、そこから鬼っ子のように出生した日本儒学の精髄である。ここにいう幕府の朱子学とは林羅山らの林家がおこしたもので、明徳をもって「上下定分の理」や「名分」をあきらかにし、「修身斉家治国平天下」のイデオロギーを確立しようとしたものをさす。

このほか、貝原益軒らの本草学、野中兼山(741夜)の倫理、水戸の修史学や新井白石(162夜)の独自の歴史観、さらには士道や武士道につらなるものなど(823夜)、日本儒学思想はいろいろ多様だが、ここでは省く。

便宜上、後者の波頭からかいつまむと、中江藤樹は“近江聖人”の名があるように、「聖」を求め「孝」を説いて、福善禍淫や応報妙理を謳った。陽明学にひそむ「心法の学」をめざし、『孝経』中にある「生民」の概念をほりさげようともした。

いま、藤樹を読む者などほとんどいないと思われるけれど、内村鑑三が『代表的日本人』(250夜)の5人のなかに藤樹を入れたことは忘れないほうがいいだろう。

意外にも小林は、『本居宣長』の前半で契沖を追ったあと、藤樹にたっぷりな思索をめぐらしている。いや、意外ではない。小林はまっすぐに藤樹を綴っている。

「藤樹の学問の種が落ちたあの荒涼たる土地柄を心に描いてもらひたい」「藤樹の独走は、在来の学問の修正も改良も全く断念して了つたところに、学問のは一たん死ねば、生き返らないと見極めたところにある」というふうに。

この藤樹の門に、岡山藩で池田光政に仕えながら花畠教場をおこした熊沢蕃山が出た。友誼に厚く、かつ、ごつい思想の持ち主だった。陽明学流儀の「講学」をリードして集団的学習の可能性を説き、「朋友」による政教社会の実現がありうることを仮説した。しかし、これらにはまだまだ

“中国” がいる。

のちに崎門とよばれる一派の祖となった山崎闇斎は、敬愛と道統を重視した「道学」をおこす。

闇斎はこの敬愛を「無名ノ敬」に求め、そこに秘められた心法ともいうべきものがあると主張した。「敬」を「無名」のトポスに持っていったところが、闇斎にしかできなかったところなのである。それが吉川惟足の神道論に接して深まり、ついに「垂加神道」に及んだ。これはいよいよ“中国離れ” をおこしている。

山鹿素行についてはその『中朝事実』の主張について第796夜に若干のことを示しておいたので、それであらかたの見当がつくだろうが、素行は「日本こそが中華になればいい」と結論づけたのだ。

他方、今夜の文脈で強調しておかねばならないのは、主著『聖教要録』をはじめとするその聖学思想には、伊藤仁斎に通じる「古学」の探求の主張があったということだ。今夜はそのほうの指摘にどとめる。

それで、仁斎であるが、この人は京都堀川の商家に育った。境遇だけは、ぼくにも通じる。

しかし、旧来の朱子学をまっこうから批判しようとしたという意味で、この人ほどラディカルな立ちあげをした人はいなかった。その『論語古義』『孟子古義』『語孟字義』『童子問』などに掲げられた方法とは、ひたすらに「古」に遡及することで、そこで『論語』にのみこだわった。

それゆえ仁斎に始まった学問を古義学というのだが、ただ仁斎はその古義こそは人倫日用に流出するべきもので、それを古色蒼然たる形而上に鎮座させておくことを嫌ったのである。

こうして、仁斎の古義学から荻生徂徠が躍り出る。徂徠は柳沢吉保に仕えて、5代綱吉の学問御用にも8代吉宗の下問に対する上表にも応えた儒者であるが、その「古学」のアームの深さがついに宣長を動かした。

徂徠については、小林も何度も何度もふれている。もっと宣長ばかりを言及していればいいのにとおもうような箇所でも、ついつい徂徠を引き合いに出している。

もちろん、その気分、まことに手にとるようにわかる。徂徠が仁斎の「孔子の道」に対して、さらにそれより深い「先王の道」を理想としたということがひとつ、『論語』より六経の言辞に依拠したことがひとつ、さらに小林を感動させたことがもうひとつあった。

それは、漢文訓読を排して口語による解読や華音直読を提案し、究極の「読み」とは反復してその奥に脈動する意表をそのまま呑みこむことだという徂徠の方法の提示が、小林に、自分も日本人も、それをやってきたのだという思いを喚起させ、あまつさえ、いま自分はそのように宣長を読んでいるのだという実感に浸らせたということだ。

一言でいうのなら、たしかに徂徠の方法とは、人間が理想をもって原初に描いた「場」に立ち返り、そこに立ち上がったであろう最古層の「文」によって思考できないものなのか、という提案なのである。

これなら中国も日本もない。そして、それが徂徠の「古学」というものだった。(ちなみに「古学」という名称は、明治になって井上哲次郎が素行・仁斎・徂徠・益軒に対してつけた)。

この方法はものすごい。ものすごいのだが、はたしてそんなことが可能なのだろうか。

徂徠のものを読んでいくと、必ずしもこの方法が実践されているとはいいがたい。それは、徂徠が和訓読みをしながらも、ついに漢語漢文を離れなかったからである。

むしろ徂徠の思想は、井上哲次郎に先立って明治初期の西周や加藤弘之が“発見”したように、ホッブズの『リヴァイアサン』(944夜)に東おいて匹敵して、礼楽による倫理国家を想定したことのほうで、評価されていった。徂徠が天の道と政事とを峻厳に分けたことが明六社(592夜)の思想家たちに評価されたのである。

しかし、こういう徂徠には小林の関心はない。むろんのこと、宣長にあってはなおさらに――。

それゆえ宣長は、その「古層の場」には漢語漢文を捨て、思索のいっさいから漢意(からごころ)を外して、ひたすら古意(いにしえごころ)と古言(ふること)だけで、あとは素手で臨んだのであり、その宣長を小林は追いながら、自問自答したかったのだった。

だいぶんはしょったが、こうして宣長は、一方では真淵の歌学に出自したけれど、他方では徂徠の古学からも出自していたのである。

では、話を戻す。真淵から宣長へは、もう一歩が、あいている。断絶もある。

真淵の門流は実に300人を超えた。『万葉考』を手伝った加藤宇万伎、その子の加藤千蔭(師とは異なって古今の調べを称揚した)、万葉学を推進した荒木田久老、江戸十八大通の一人ともなった遊芸派の村田春海ら、いずれも真淵の流れを汲んだ。

真淵自身はどうなっていったかというと、当初の「ますらをぶり」に安住することができなくなっていた。何かが足りないと思うようになっていた。しかし、そこから先には真淵は進めない。真淵の寿命が尽きる。

宣長は、その真淵に宝暦13年(1763)5月25日、伊勢松阪日野の旅館「新上屋」で出会い、すでにその託宣ともいうべきメッセージを確固として掌中にしていた。それは「からごころを清く離れよ」というものだった。

ここから宣長は、たった一人の冒険探索に出向いていく。宣長34歳、真淵は67歳。いよいよ「日本」が始まった。

この宝暦13年は、宣長が真淵とまみえたというだけで記憶されるべきではなく、その1カ月後に『紫文要領』と『石上私淑言』を書き上げたことでも、また翌明和元年の2月には『源氏物語和歌抄』を、さらにはついに『古事記伝』の起稿に突入したことでも、特筆されるべきである。

ひるがえって宣長が松阪に戻って医を開業したのは、真淵の『冠辞考』を読んだ宝暦7年のこと、27歳のときである。すでに堀景山に入門して契沖を教えられ、和歌も学びはじめていたが、真淵の一書を手にするまでは素人同然だった(言い忘れたが、堀景山は荻生徂徠とはかなり深い親交をむすんでいた)。

それが真淵を読んだ翌年からは、源氏を、古今を、伊勢を、土佐日記を、百人一首を講じはじめている。真淵がすべては源氏ですよと言ったからでもある。それが宣長の起爆となったのだ。

実は、小林もこの「源氏ですよ」に参ってしまったのである。『本居宣長』は、冒頭にその話がおかれていて、そこから始まっているのだ。ただし、「源氏ですよ」と小林に言ったのは、むろん真淵ではなくて、折口信夫だった。

戦時中のこと、小林は大森の折口宅を訪れたことがあるらしい。何かのはずみに話が『古事記伝』におよんだところ、折口は橘守部の批判的宣長評を話してくれた。

宣長に詳しくなかった小林は、それでもちょっとした読みかじりの印象から、「宣長の仕事は、批評や非難を承知のうえのものだつたのではないでせうか」と言ってしまった。

「折口氏は、黙つて答へられなかつた。私は恥かしかつた。帰途、氏は駅まで私を送つて来られた。道々、取止めもない雑談を交して来たのだが、お別れしようとした時、不意に」と書いて、小林はそのときの折口の言葉を書きとめている。「小林さん、本居さんはね、やはり源氏ですよ、では、さようなら」。

このエピソードは、小林の本書の印象を決定づけている。もはや詳しいことは書かないが、この折口の言葉によって、小林は宣長の源氏論の「もののあはれ」から古道を“謁見”することにしたのであったろう。

では、ここからはぼくの感想を書く番だ。2週間ほど前に伊勢松阪へ行ってきた。『伊勢人』の堀口裕世さんに仲介を頼んで、本居宣長記念館の吉田悦之さんに案内を乞い、あれこれ見せてもらった。

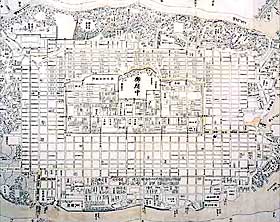

そのとき、愕然としてしばし凝視した絵図があった。宣長が19歳のときに描いた“理想の王国”としての架空の城下町である。異様に精密な街区構想がびっしり隙間なく描きこんである。架空の住人の系図まで用意されている。

そこには宣長がそのあと50年近くにわたって取り組むべきマスタープランがどのような精緻なものでなければならないのかが、予知されていた。

19才の宣長が創造した架空の町。住人の系図まであった。

その架空絵図ともつながるのだが、宣長は青春期には「私有自楽」をモットーとしていた。自分の王国をつくること、宣長が好きなのは、このことだったのだ。

それが契沖を読んで「自然の神道」に惹かれ、和歌を道徳的道義的に見るのが誤りだと直感できた。まずこのことが重要だ。

契沖は『勢語臆断』で伊勢物語を解きながら、たとえば細川幽斎の「伊勢は好色を綴ったのではなく、男女の情に託して政道の本を描いている」といった解釈を斥けたのである。契沖はむしろ男女の情愛こそ自然の神道なのであって、それを読まなくては伊勢など読んだことにならないと喝破したのだった。

これで宣長に「和歌と人間の本来的関係」ともいうべき問題を考える火がついた。そう思って、いいだろう。

宣長は驚いた。空想の王国をつくらずとも、ありのまま、そのままの社会がそこに歌われていけば、それが王国なのだと知ったのである。そこで宣長が京都遊学中に書いたのが『排蘆小船』である。

「歌の本体、政治をたすくるためにもあらず、身をおさむる為にもあらず、ただ心に思ふことをいふより外なし」と書いている。

では、その「心に思ふこと」はどこから生まれてきたのだろうか。その「心に思ふこと」の本体をどう評価すればいいのだろうか。

ここから「もののあはれ」を論ずるには、宣長はたいして苦労をしていない。

真淵のものを読んでいたせいもあるが、ともかくもこのことだけは見極めたいという思いで、記述しているからだ。それが『石上私淑言』だった。

「すべて何事にても、殊にふれて心のうごく事也」「阿波礼といふは、深く心に感ずる事也」が、宣長の「もののあはれ」のとりあえずの橋頭堡なのである。

ただし、このとき宣長は「わきまへしる」ということをメモしている。この「わきまへしる」が「もののあはれ」と決して分断されないで、一緒に動きまわってくれるかどうかということが、このあとの宣長の命懸けになっていく。

宣長は、和歌の本質には神代の世界が内在していると考えていた。

記紀神話については、「神書といふすぢの物、ふるき近き、これやかれやと読みつるを、はたちばかりのほどより、わきて心ざしありしかど」(玉勝間)と書いていた。

宣長は伊勢神宮とは地続きの松阪に生まれ育っている。おまけに両親が、宣長のことを吉野水分神社の申し子だと言い聞かせて育ててきた。神は少年宣長の体の中にあったといっていいだろう。

そういう宣長が『古事記』にとりくんだのである。これは心からやりたかったことであって、かつ、どんなに壮絶な作業となっても宣長の全身を泡立たせるにふさわしい夢中な作業だった。ついに最後まで論争の相手に終わった上田秋成は、そういう宣長をからかって“古事記伝兵衛”と名付けたが、宣長はそれをこそしたかったのだ。

宣長にとっての最大の関心事は、原初、神々の出来事がどのような言葉で語られたのかということと、その神々の出来事が皇租とどのようにつながっているのかということである。

宣長はそこには、「おのずからしからしむるみち」というものだけがインターフェースになるべきだと考えた。

こうして宣長の古事記読解が始まっていく。その方法にはいくつもの脱帽したくなるような工夫があるのだが、その根幹にあったのは、「言」は「事」であるという信念と、断固として漢語を用いないで読み切ってみせるという信念だけだったかとおもわれる。しかし、それが壮絶なのである。

全44巻にわたる溜息がでるような解読の、その、たった一カ所だけをここに援用するにとどめるが、たとえば「神代一之巻」の冒頭、「天地初発之時、於高天原成神名‥」である。

宣長は最初の2文字から考え抜いていく。

いったい「天地」はアメツチで、「阿米都知」であるはずなのに、なぜ天地と漢字のままで綴ってあるのだろうか。宣長は『古事記』の第1行第1文字から問題にした。

それは文字をもたなかった日本が漢字を借りたからしかたないとして、しかし、それはあくまで借りただけなのである。稗田阿礼はアメツチと誦んだはずだった。それなら「天」は阿米であって、それを漢字の「天」にしたのでは、本来の意味など見えてはこない。

そこで宣長はアメは「そらの上にありて、あまつかみたちの坐(まし)ます御国なり」と読むことにした。では、「地」はどうか。これはツチである。ツチは「ひじ」(泥土)がかたまって「くに」になった状態ではないか。そう、宣長は解釈して、なぜそのように解釈できるのかの例証を万葉・祝詞そのほかの資料に引いていく。

たった2文字だけでもこれだけの“考証”と“推理”をするのだから、これは壮絶だ。

こうして虫が地球を歩むような思索歩行によって、やっと次の「於高天原成神名」にたどりつく。宣長はここで「成」(なりませる)に注目をした。

宣長は、この「なる」には3つの意味があるとみた。第1には、なかったものが生まれ出るという意味、第2は、何かのものが変わって別のものになるという意味、第3は、「なすことがなしおわった」という意味である。

それぞれ、人が生まれること、一体の神が別の神になること、神が国を生んだこと、などにあてはまる。宣長はそうだとすれば、日本本来の「なる」とはこれらのどれにもなりうることを意味する「なる」の意味をもっていたと仮説した。いや、そう決めた。すでに、第483夜の山本健吉と第564夜の丸山真男にもふれたことである。

ついで、「成神名」の「神」そのものが問題になる。宣長はこのカミは「迦微」ということで、意味はまだわからないが、ともかくいろいろな社に鎮座する「みたま」(御霊)であろうと推測する。

それはきっと「かしこきもの」と言われてきたもので、尊いものや優れたものだけをあらわしているのではなく、悪しきものや奇しきものもふくんでいるだろうとみた。ようするに「すぐれてあやしきもの」、それがすべてカミなのだとみなしたのである。

結局、宣長はこうした解読作業を全文にわたってやりぬいたのである。なんとも恐ろしい探求である。

それでは、今夜の最後に言っておきたいことで締めくくろう。二つある。

ひとつは、『玉勝間』のことで、これは、19世紀の冒頭の享和元年(1801)に宣長が死ぬ直前に、その14巻目の版下浄書をおえたばかりの著作物だった。「勝間」とは籠の網目がびっしり詰まっていることをいう。そんな表題で何を暗示したかったかというと、言葉や文章はメディアになるということだった。

ということは、『玉勝間』はエンサイクロメディアなのである。まちがってもらっては困る。エンサイクロペディアではなく、エンサイクロメディアだ。

全14巻には、「初若菜」「桜の落葉」「たちばな」「ふぢなみ」「山菅」「つらつら椿」といった項目がずらりと並んでいる。巻一の冒頭には、「言草(ことぐさ)のすずろにたまる玉がつま つみてこころを野べのすさびに」という一首が添えられている。そのほかの巻にもやはり一首ずつが載っている。その1巻ずつに特色があって、行事習慣をほどいたり、漢文でひっかかることが説明してあったり、文物の解説になったりしている。

一口でいえば『玉勝間』は「言草の辞典」なのである。どこからでも、どのようにでも読める。しかもそれが、宣長の最後の著書であるというのが、傑作なのだ。ぼくの感想で言うのなら、宣長はここで少年に戻ったのである。あの架空の町の絵図に戻ったのだ。

エンサイクロメディアであるというのは、ここには自在な書きこみの作用だけが作用しているからである。まずは、それを告げておきたかた。

もうひとつのことは、ちょっと重大な指摘になる。「千夜千冊」のなかでも十指に入る指摘であろう。

話は「もののあはれ」につながるのだが、いまは切り離して見てもらえばよい。

宣長には、情というものについて、「はかなく児女子のやうなるもの」が本来のものだという確信があった。この確信が画期的だった。『排蘆小船』や『石上私淑言』での独得の言いっぷりをさす。

たとえば、「ただしくきつとしたるもの」は人情の本質をあらわさないというのだ。キッと虚勢をはるのは本質的ではないという。それは世間の風に倣ったもので、宣長には無縁だというのだ。そうではなく、「しごくまつすぐに、はかなく、つたなく、しどけなきもの」こそが人間の本来の本質だというのである。

これは驚くべき思想である。「はかなく、つたなく、しどけない」なんて、まさにフラジリティの根本に迫っている。

残念ながら、小林秀雄はついにこのことに気がつかないで終わっている。言葉を弄ぶことをできるだけ避けて、一歩一歩の思索を自問自答することは叶えているが、そこにフラジャイルな本質を嗅ぎわけはしなかった。

こういうことをさっと気がつくのは、どちらかといえば蓮田善明や吉川幸次郎や中島誠だった。とくに吉川は岩波の「日本思想大系」の宣長の巻の解説や筑摩の『本居宣長』で、そういう話を出している。そして、こう書いた。

「日本思想史の素人である私は、かく〈めめしさ〉を価値として、〈ををしさ〉を反価値とする主張が、宣長のほかにどれだけ江戸の世にあるかを知らない。ただ彼が『紫文要領』を書きあげたのと、ほぼ時を同じくしてその門人となった賀茂真淵に、正反対の主張があるののみを知る」。また、「しかし、武断を少なくとも立て前の価値とする武士支配の時代にあって、宣長が〈めめしさ〉の価値を大胆に主張したのに対して、私は大きな敬意を表する」。

吉川は、これを「文弱の価値」というヘッドラインにしているが、なにも文弱だけではあるまい。宣長のフラジリティは最も勇気のいるラディカルなフラジリティなのだ。

では、蛇足である。

最後にどうしても言っておきたいことがある。それは本居宣長は生涯、タバコを手放さなかったということだ。ほっほっほ。

あれっ、さんざん書いてきて、こんな終わり方ではまずかっただろうか。では、もう一言。前夜の芭蕉に続いて今夜が宣長では、もはや心もくたくた、体もぼろぼろ、頭もへなへなである。次夜は一応は某人某書を想定しているのだが、はたして、そう思惑通りにいくのだろうか。よろしゅう、おなぐさみに。