父の先見

法蔵館 2003

John Ruskin

Modern Painters

[訳]内藤史朗

ラスキンの1862〜3年の著作に『ムネラ・プルウェリス』がある。新たな経済学思想を提示したものとして注目される43歳のころの著作だが、そこにラスキンが32歳のころに体験した話がのべられている。

そのころラスキンはヴェニス様式の建築についての観察を続けていたのだが、聖ロッコ講堂で世にも悲惨なものを見た。ティントレットの天井画のうち3枚がぼろほろに割れて木舞(こまい)や漆喰といっしょくたになって、オーストリア軍の砲弾3発が命中してできた裂孔のまわりにぶらさがっていたのである。雨が降るとそこいらじゅうに雨水がたまり、絵にも浸みこみつつあった。

ラスキンにとってティントレットは「ヨーロッパにおける最も貴重な価値」だった。本書『近代画家論』にもティントレットの『幼児虐殺』が暗澹たる主題を描いているにもかかわらず、眩しいほどの崇高な精神が貫かれていることを、縷々説明している。そのティントレットがいまにも死にそうになっていた。

ラスキンは意気消沈して、芸術の価値と時間について思いをめぐらし、ヴェニスに来る前にパリで見た光景を思い出す。リヴォリ街の諸商店に流行の歓楽歌舞を描いた石版画がところせましと並んでいて、それらがよく売れていたことだ。ラスキンは思う。もし労働価値説によるのなら、もしまた市場価値説によるのなら、パリの石版画の総数はヴェニスの一枚の絵をはるかに上回る価値をもっていると言えるだろう。しかも石版画は今後も複製可能な商品だ。そうした安価な複製画によって名画が普及することもありうることだろう。しかし、自分はいまこそヴェニスの色あせた天井の一枚の絵のために、いっさいの経済の知識と社会の価値をめぐる思想に全力を傾注しなければならないのではあるまいか‥‥。

そういうくだりだ。ラスキンの芸術に賭ける気概を示してあまりある一節だった。

いまはもうないのだが、東銀座を歌舞伎座をこえてしばらくすると左側に昔ながらのモルタル2階建のレトロな建物があって、そこに小さく「東京ラスキン協会」の看板が掛かっていた。御木本隆三がおこした協会で、ぼくはここでラスキンの金文字の原書にずらりと出会った。ときどき研究会が開かれ「ラスキン思考」という通信も出ていたのだが、いつのまにか消えた。

その東京ラスキン協会の、名前を失念したある初老の紳士がぼくの最初のラスキン案内人だったのである。その紳士は、こう言った。

ワーズワースもプルーストも、トルストイもガンジーも、みんなラスキンに学んで「透徹した精神をもつ」ということを学んだんです。「社会をよくする」という思想を教わったのです。いま、いったい誰が社会のために価値を作り出しているのでしょう? 経済と倫理を同じ作用のものとして見るには、ラスキンの思想がどうしても必要ですよ。それも日本にこそ必要です‥‥。

昭和45年くらいのことだったろうか。まだ東銀座から築地にかけて、往時の東京が残っていたころだ。しかしラスキンは復活しなかった。

もっともラスキンを忘れたのは日本だけのことではないらしい。ケネス・クラークが『ラスキン・トゥディ』(1964)で書いていたのだが、イギリスにとってのラスキンは、1843年の『近代画家論』から約20年後の『胡麻と百合』まではリアルタイムな時代の寵児として、その後の50年間はテニスンの歌集とともに洗練されたイギリス紳士が座右に備える著作を書いた知識人として、いっときも忘れられることはなかったという。それがその後、急に忘却されていったというのだ。

クラークは、そういうふうになったのは、皮肉にも編集も装丁も完璧だったライブラリー版ラスキン全集が整ってからではないかと書いていた。ぼくが東京ラスキン協会で見た全集だ。むろん、これは皮肉な言いっぷりであって、実際にラスキンが流行しなくなった理由ではないだろう。第一、ラスキンの思想を流行させようというのがおかしいし、ラスキンは大受けをせがむような、そんな男ではなかったはずである。それにラスキンには、その思想が忘れられてよいようなものは、何もない。

では、いったい何がラスキンを凋落させたのか。ラスキンの倫理が古くなったのか。そうではない。ラスキンの趣味が使いものにならなくなったのか。ラスキンの教育論が時代に合わなくなったのか。そうではない。イギリス人も日本人も資本主義市場の過熱に屈しただけなのである。われわれのまわりに三人のプルーストも一人のガンジーもいなくなっただけなのだ。

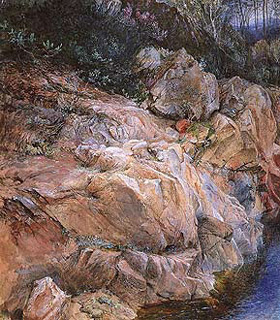

ジョン・ラスキンがロンドンに生まれたのは文政2年(1819)である。早くから聖書と詩にめざめていたが、少年ラスキンをとりこにしたのは鉱物だった。天保2年の12歳のころ、鉱物に熱中して一人で鉱物事典を自作している。この趣味はその後もずっと持続されて、地質学会の会員としての活動となり、あのラスキン独得のストイックな岩石絵画になっていく。

聖書と詩と鉱物とともに、青年ラスキンを夢中にしたものがあった。ひとつはヴェニス、ひとつはウィリアム・ターナーだ。天保6年(1835)、ラスキンは肋膜炎にかかって家族とヴェニスに静養旅行に行き、この石造りの街が秘める歴史と造作と価値とに出会う。以来、ラスキンはヴェニスを称賛しつづけた。のちに『ヴェニスの石』(1851〜53)という傑作を書く。そのケルムスコット版には年下の友人だったウィリアム・モリスが熱い序文を寄せた。「私の心にとって最も重要なひとつである云々」というふうに。

ターナーの絵はもともと好きだったようだが、次の出来事がラスキンのターナー熱にいっそうの火をつけた。ヴェニスに行った翌年、ラスキンはオックスフォード大学に入る準備のためクライスト・チャーチに入寮するのだが、そこで「ブラックウッズ・マガジン」がターナーの絵を攻撃していることに驚いたのである。ラスキンはこういう無理解者が絶対に許せない。すぐさま反論を書く。それが17歳のときである。それからというもの、ラスキンはターナーにひそむ意志と技法と美意識を、すべての芸術領域にまで拡張していった。

ラスキンが『近代画家論』第1巻を書くのは、ターナー批判に対する反論を書いてから7年後のこと、天保14年のわずか24歳のときである。それから41歳の万延元年(1860)まで、この著作は第5巻まで書き続けられた。

天保8年にヴィクトリア女王が即位した。日本では大塩平八郎が決起した年にあたる。その直後の天保10年(1840)、イギリスは世界史上で最初の資本主義戦争をアジアに仕掛けた。アヘン戦争である。

ラスキンはこういうイギリスに名状しがたいほどの腹を立てていた。ヴィクトリア朝の社会文化がつまらなかったわけではない。むしろ「ヴィクトリアン・インベンション」の名が残るように、ありとあらゆる開発・発明・工夫が試みられ、賑やかなほどに商品が街に出始めた時期なのである。ナンセンス・マシーンのたぐいもひっきりなしだったことが、さまざまな図版に残って見えてくる。しかし、ラスキンから見ればその大半は市場の欲望のために作られたものであり、産業高揚のためのものばかりだった。それでは何も時代を超えるものは出てこない。ヴィクトリア朝特有のアッパーミドルの出現も気にいらない。そんな社会や産業はつまらない。ラスキンはそう感じたのである。

なぜラスキンは同時代を嫌ったのか。このことにピンとくるには、マルクスとラスキンが1歳ちがいだったことに気がつくといい。二人はまったく同時期に、同じ産業社会の矛盾を見ていたのだ。大英図書館で新しい経済思想づくりにとりくんだマルクスが、産業社会の爛熟を予測してその大否定に臨んだように、ラスキンもまた産業社会の未来を憂慮するに、徹底した覚悟で臨んだのだ。

けれどもそのことが、まずは美術論と結びつき、次に教育論と結びつき、そのあとから経済論に向かっていったというふうになったところが、ラスキンがとったコースの独得なところだった。

結局、問題は「価値」とは何かということだったのである。そこはマルクスも同じだったように、ラスキンもまた「価値」の源泉の発見に努めたかったのだ。それがマルクスでは「労働」と「資本」であったのが、ラスキンにおいては断乎として「芸術」や「創作」だったのである。

ただし、勝手がちがうところもある。マルクスが「現在の社会」に労働と労働力と労働者の価値の源泉を見いだせたのに対して、ラスキンの「現在の芸術」には価値が少なすぎた。見当たりにくかった。なかでターナーこそは「現在の社会」に数少ない価値を創り出していたにもかかわらず、世評はこれに気づいていない。気づいていないどころか、酷評するばかりだった。このあとラスキンはダンテ・ガブリエル・ロセッティらのラファエロ前派との交流を深めるのだが、そのロセッティもミレーもバーンジョーンズも、まったく評価はされていなかった。

こうしてラスキンが価値の源泉を発見するには、ルネサンスやゴシックにまで戻らなければならなかったのである。ぼくはそう、推理する。

ラスキンがルネサンスへ、ゴシックへと降りていった目には凄いものがある。

ぼくが最初に読んだラスキンは春秋社版世界大思想全集の古い古い『ヴェニスの石』で、その次がこれまた古い古い岩波文庫の昭和5年版『建築の七燈』であるのだが、そのいずれもがゴシック論としても、その奥に眠る石質感覚を究めるグロテスク論としても、詳細にすぎるほどの比類のない記述を展開していて、こちらの読む胸がばくばくするほどだった。

おそらく後にも先にも、こんな建築論や様式論や素材論は出ていないとおもう。だいたいこの二著を読んでいる日本人すら少ないのではないか、読んだのは東京ラスキン協会のメンバーくらいのものではないか、そんな気がするほどの灼熱の詳述、前途を顧みない没入、価値の絶対評価、言葉を尽くしての美の採掘なのだ。

それでも『建築の七燈』のほうは建築家だったら少しくらいは読んでいるだろうと思っていたのだが、かつて『建築の世紀末』でラスキンをとりあげた鈴木博之に聞いた話では、「えっ、日本の建築家? 誰もラスキンなんて読んでないよ」ということだった。もし建築史の学生が卒論や博士論文のテーマに選んでいれば、それが日本でラスキンの建築論を読んでいる唯一の数になるという、そういうお寒い事情であるらしい。

こんなことではラスキンが駅の雨傘のごとくに忘れられるのも仕方がないが、美術論・芸術論・建築論については、多少はラスキンにも責任がある。

芸術に真実を求めすぎたこと、その建築や絵画の様式と思想と技術と主題を重ねすぎたこと、著作の構成がジグザグしすぎていることである。これらは何年にもわたって書き継いだせいでもあるが、そのことをべつにしても、また、あの稠密な文章に酔わせられることの快感を棚上げするとしても、たしかにあまりに芸術作品に価値の細部を求めすぎていた。

あまりいい比喩ではないだろうが、ラスキンを読んだことがない読者のためにわかりやすく言ってみると、屋久島の一本の杉だけを相手に、様式も経済価値も表現価値も、その人間に与える感動のすべてをも、えんえん3年も5年もにわたって書き尽くしているようなものなのである。これは好きな者にはたまらないけれど、それを持ち出して使いたいと思う者には、あまりにも扱いが重すぎた。

きっとラスキンもこのことに気がついたにちがいない。17年の長期にわたった『近代画家論』にそろそろ終止符を打とうとしていた1861年、ラスキンはついに経済論や倫理学を本格的に着手しはじめる。それが、かの『この最後の者にも』や『胡麻と百合』や、ぼくがぞっこんだった『塵の倫理』になっていく。この後半生の著作では、今度は正義や倫理や生命という、とてつもなく抽象力に富んだ理念の実現化のための思索が試みられていく。途中、『黄金の川の王さま』のような童話も試みた。

というようなことを書いてきて、さて、ぼく自身はラスキンを今日に伝える方途をもっているのだろうかという気がしてきた。鉱物のラスキンや岩石画のラスキンなら自信があるし、ターナー論のラスキンやゴシック論のラスキンなら、いくらでも喧伝できる。

しかし、トルストイやプルーストやガンジーが学んだラスキンを、いったいどのように今日の社会にふりまけばいいのだろうか。ラスキンが正しすぎるほど正しかったということを、どういうふうに石造建築やティントレットを使わないで説明できるだろうか。そんな気にもなってきた。

今夜、そろそろラスキンを書かなくてはと思って手を染めてみたのだが、どうやらぼくもケネス・クラーク以上の用意をもてなかったのだろうか。それともラスキンが同時代に背を向けてしまったように、ラスキンを現在の社会に向けるということが、非ラスキン的なことだと、お節介なことだと、そういうことだったのだろうか。

『塵の倫理』にはこうあったものだ、みなさん、塵には地球と生命と社会のすべての結末が飛沫となってひそんでいるのです、その塵からこそ、新たな倫理を取り出さないで、何が政治なのですか、何が経済なのですか、何が教育なんですか――。