父の先見

岩波書店 1975

青木画廊のギャラリストをへて「かんらん舎」というユニークなギャラリーを創設した大谷芳久さんは、しばらくハミッシュ・フルトン、トニー・クラッグ、ダニエル・ビュランといった海外アーティストを精力的に紹介していたのだが、1993年に画廊活動をやめてしまった。日本の美術業界の体質にうんざりしたようだ。以来、鉱物を集めるほうに転じた。きっかけは黄鉄鉱と出会ったことにあるそうで、現代美術の作品を上回る造形美に惹かれたのだという。寿司と同じで「光りもの」から入ったらしい。

その大谷さんがときどき買い付けに行く凡地学研究社(かつて千駄木、その後に大塚)は、大正10年創業の鉱物屋の老舗で、菊地司さんが仕切っている。学校教材の鉱物標本を長らく作っていたのだが(ぼくも3種類ほど標本箱を持っている)、いま700種くらいの鉱物を扱っている。

そういう菊地さんにとっても鉱物の種類を数えるのは至難のワザである。通例、いちばん少ない数え方でも4000種になるが、これはたとえば水晶・アメジスト・瑪瑙・碧玉をすべて石英一種類と数えたばあいで、実際には数万種を超えている。

たくさんの鉱物に出会うには、鉱物屋やミネラルショーを訪れるのがてっとりばやいのだが、やはり圧倒されるのは博物館で、東京の国立科学博物館は3万点ほどだが、パリの自然史博物館は24万点、ワシントンDCのスミソニアン博物館は鉱物だけで35万点、岩石で18万点、宝石やその原石でも1万点がある。1週間をかけて見るほどだ。ぼくは三度に分けて鉱物部門長のホワイトさんの説明に耽らせてもらった。

鉱物に魅せられた人々は数かぎりなくいる。けれども鉱物に足をとめ、そこにじっと蹲り、そのまま鉱物との日々を主食としているというと、そんなに多くはない。『水晶物語』のある稲垣足穂は「鉱物はじっとしているところがエロティックなんやけど、地味やさかいなあ」と言っていたが、こういう感想がすでにして高尚で、その地味でエロティックな鉱物に没入するとなると、なかなか覚悟がいる。

鉱物に向きあうといっても、鉱物屋やミネラルショーがなかった昔の時代は容易ではなかった。ヨーロッパには中世から「鉱山幻想」というものがあって、地中に眠る幾多の幻想に作家や詩人たちの想像力をかきたてていた。まだ見ぬ鉱物への憧れが募るのだ。アマデウス・ホフマンの『ファールンの鉱山』もノヴァーリスの『青い花』もルートヴィヒ・ティークの『ルーネンベルク』も、そうした鉱山幻想の産物である。

この幻想系譜はやがてアーダルベルト・シュティフターの『石さまざま』(松籟社)やフリードリヒの絵画にもなるのだが、一方、ヨーロッパには古くからグロッタ(洞窟感覚)にもとづいたグロテスク趣味が連綿と続いていて(グロテスクとは石っぽいという意味)、有名なジョン・ラスキンの『ヴェネツィアの石』(法藏館)をはじめとする岩石思想を確固として築き上げてきた。これが20世紀まで続いて、ピエール・ガスカールの「鍾乳石」を含む『箱舟』(国書刊行会)、ブルトンの『石の言語』(国書刊行会)、カイヨワの『石が書く』(新潮社)、マンディアルグの『大理石』(人文書院)などに“結晶”した。カイヨワは石にはエクリチュールがあることを説き、マンディアルグは大理石で仕上がった謎の館の装飾を物語にしてみせた。

こういうことがあったので、鉱物岩石趣味の根幹をつくる学問といえば、なんといってもヨーロッパの地質学から派生した鉱物学がずっと主流なのである。この伝統は今日までゆるがない。

日本の鉱物学はヨーロッパの鉱山幻想を省いて、学問の骨子だけを踏襲したように思う。見よう見まねといえばそれまでだが、それでも本書は10年がかりでできあがった一冊である。当時の日本鉱物学界の成果が集大成された。いまではいささか古錆びた知識や研究方法になってしまったものも数少なくないが、当時はこれ一冊が万事の頼りだったのである。

鉱物学は19世紀のヨーロッパで「結晶学」を起点に組み立てられていった。そのときすでに物理的鉱物学・化学的鉱物学・記載鉱物学といった区分けが芽生えていた。その後、20世紀になってX線結晶学が登場して(寺田寅彦がとりくんだ)、結晶化学の領域が拡張していったこと、工業社会がさまざまな技術革新をもたらして鉱物の人工的生成についての知識が加わったため合成鉱物学というニュージャンルが勢いを増したこと、さらに熱力学や分光学や電磁気学の発達によって鉱物の微小変化にずいぶん注目が集まってきたことなどが加わって、たえず再編成を余儀なくされてきた。それが鉱物学の経緯というものだ。

ようするに、岩石や鉱物を産出してきた地球の内部の“芸風”に目をむけるというのが鉱物学の大命題なのだ。“芸当”なのだ。鉱物だからといって、あまり硬く考えないほうがいい。

ちなみに鉱物学では鉱物と岩石とをはっきり区別する。岩石(rock)とは、鉱物(mineral)たちの混合物のことをいう。たとえば花崗岩は白い粒と黒い粒が交じっている岩石だけれど、黒い粒が黒雲母、白い粒が長石、灰色のところは石英になっている。このような鉱物の粒によって構成されているものが岩石になる。石灰岩は岩石だが、その主要組成は方解石である。

したがって、こうした石英や方解石をいくらルーペや顕微鏡で覗いても、粒は見えてこない。この粒が見えないところが鉱物の特徴になる。鉱物の中を拡大しつづけて見えてくるのは、実は原子やイオンばかりなのである。

いま地表で目視できる鉱物の大半は、地球の中に400キロほど降りていっても変わらない組成をもっている。だから地表近くの鉱物に夢中になることは、いまなお「地中の告白」と出会っていることを意味する。空間的にはそういうことなのだが、一方、時間的には鉱物との出会いは、驚くほどの太古と向きあうことを示している。100万年のオーダーではない。1億年、5億年、10億年のオーダーだ。鉱物時計はひょっとすると宇宙年齢の半分に近いのだ。

だから鉱物学に入った者のうち、一部はたいてい地球の奥の歴史の解明に関心をもっていく。地球の歴史というのは惑星の歴史で、太陽系の歴史でもあるから、ここから惑星科学にも目が届く。いまは「地球科学」が花盛りなので、鉱物学プロパーに向かう者よりずっとこちらの研究のほうに学生が集まる。

それでもなんとか鉱物や岩石の実在感に興味をもちつづけると、ここに異常なほどのシュールミネラリストたちが誕生する。世の鉱物ファンの大半はここに属する。

鉱物ファンの大半は少年少女期のどこかで鉱物に魅せられている。大人になってからの鉱物ファンもいるだろうが、大谷さんがそうだったように、ここには聞いてはいけない事情のようなものが、きっとある。

ただし、このファンたちはたいてい鉱物学には関心がない。鉱物・化石・岩石というブツが好きなのだ。だいたい鉱物学の本なんて、本書もそうであるけれどおもしろそうには書いていないから、めったにページを開かない。ごく最近になって、日本でも鉱物科学研究所の堀秀道さんの『楽しい鉱物学』シリーズ(草思社)などが出て、なるほど鉱物採集や鉱物コレクションは鉱物学に踏み込むものだという感覚がやや広まってきたようではあるけれど、それでも鉱物学を求めて大学に入る学生がふえてきたというニュースや噂は聞いたことがない。堀さんにして北里大学の化学の助手だった。

自分で取り組むべきなのだ。鉱物の性質を見分けるのは、それほど面倒ではない。黙って慣れれば、すぐにおもしろくなる。

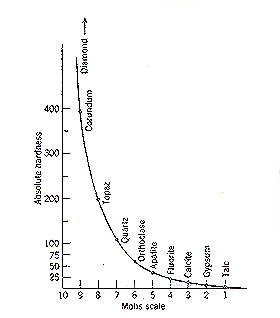

まず、硬度がある。滑石を硬度1、ダイヤモンドを硬度10として、あいだの硬度をモースが作った硬度計で測る。宝石の例をもちだすとわかりやすいだろうから言うけれど、翡翠は輝石の一種だが硬度6を超え、コランダム(ルビーやサファイアの鉱物名)は硬度9になる。10円硬貨が硬度3、窓ガラスが硬度5にあたる。

硬度の次に重さがある。これは比重であらわす。水と比べるわけで、水を1としてそこから比較する。硼砂は1・7、オパールは2くらい、硫黄は2・07、石英2・65、方解石2・71というふうになる。比重が大きいものには自然銅9、自然銀10、自然金15などがある。

鉱物はいくら硬くてもいずれは割れていく。最終的には粒になる。そこに割れ方という特徴があらわれる。割れ方といってもハンマーで叩いてどう割れるかという見方だけでは足りない。ラジオラリア・チャートなど割るとおもしろい割れ方をするけれど、そもそも割れない鉱物がある。

たとえば自然水銀は液滴にはなるが、いくら叩いてもそれ以上にはならないし、自然金・自然銀・自然銅もハンマーで叩くと潰れるか延びるかするだけで、割れはしない。これは鉱物の「展性」というもので、鉱物のもつしなやかな属性を代表する。

一般的には、鉱物は地球の造山運動や火山活動や地震などとともに割れていった。このとき決まった方向に割れた面に見られる性質を「劈開」といい、割れた面を「劈開面」という。鉱物の特徴検出では、この劈開を肉眼で見て分類されたものが数多い。それほどわかりやすい特徴なのだ。

とくに結晶があるばあいは、その方向で分類できる。トパーズの柱状結晶では結晶の伸びている方向に対して垂直の劈開が見られ、藍晶石の柱状結晶では結晶の伸びていく方向に平行する劈開がある。

もっとわかりやすい特徴は「色」にあらわれる。外観色と条痕色で分ける。肉眼でわかる色粒が外観色で、粉末にしたときの色が条痕色になる。アメジストは外観色は紫であるが、粉末にするとかなり白い条痕色になる。

日本画の顔料(岩絵具)がそうであるように、鉱物を絵の具として利用する方法は古代から発達していた。クレオパトラのアイシャドウはキプロス産の孔雀石を粉末にした緑によっていた。鉱物学ではマラカイト・グリーンと言っている。そのクレオパトラの孔雀石は外観色と条痕色が変わらない。こういう色を「自色」といい、条痕色が変わる鉱物の色を「他色」という。モース硬度7以上の鉱物は条痕色がたいていは白く、大半が他色鉱物になる。

色を見分けるのにくらべると微妙だが、しかし慣れてくると色よりもかえって判定がしやすい特徴が「輝き」だ。ぼくの少年時代の鉱物フェチは、ひとつには雲母や黄鉄鉱のキラキラとした輝きに惹かれたせいだった。つまりは「光りもの」。ぼくも大谷さんと同じ症状だったのだ。

輝きは金属光沢と非金属光沢に分かれる。金属光沢は金・銀・真鍮や黄鉄鉱のような鉱物の輝きで、光をまったく通さない。非金属光沢は水晶・石英・長石・コランダムなどの光を通すもので、これがまたいくつかに分かれる。

①ガラス光沢はやや温かい輝きのもので、水晶・石英・長石・蛍石など、②樹脂光沢は琥珀・硫黄・滑石など、③脂肪光沢はやや鈍く妖しい光を放つもので、蛇紋岩・玉髄・霞石など、④ダイヤモンド光沢はギラリと光る錫石・閃亜鉛鉱・ルチルなど(ダイヤモンドは原石は光らないのでここには入れない)、⑤真珠光沢は劈開面の方向から見るとボーッと光る白雲母・輝沸石・魚眼石など、⑥絹糸光沢は繊維状の光が見えるもので、繊維石膏・石綿などをいう。

光学的性質もある。屈折率や反射率やレンズ性に着目する。ぼくも何度もたのしんだが、方解石や水晶は、下においた文字が二重に見える複屈折という特性をもつ。こうした、鉱物の光学的複雑性はけっこう多く、これにはまると鉱物学というより写像光学のほうに進みたくなる。

含有成分から鉱物を見るというのは、肉眼やルーペによる観察だけではやや把握しがたい。とくに元素化合から鉱物を見るには、多少の知識がいる。

成分から見た鉱物には、化合結合していない元素鉱物と化合元素鉱物がある。元素鉱物は金やダイヤモンドだが、そんなに数はない。化合鉱物は、主として、硫化鉱物(黄鉄鉱・黄銅鉱・方鉛鉱などの硫黄との結合)、ハロゲン化鉱(フッ素や塩素などのハロゲン元素と化合したもので岩塩や蛍石などが代表)、酸化鉱物(二酸化珪素としての石英をはじめ数多い)、炭酸塩鉱物(炭酸カルシウムとしての方解石が代表)、さらに硼酸塩鉱物、硫酸塩鉱物(石膏・重晶石など)、粦酸塩鉱物(粦灰石など)、砒酸塩鉱物(スコロド石など)、モリブデン酸塩鉱物、タングステン酸塩鉱物、そして地球上で最も種類が多い珪酸を主体とした珪酸塩鉱物などがある。が、まあ、こういうことは必要に応じて調べれば、それですむ。

これらのこと以外で重要なのは、結晶の性質や結晶の幾何学なのだが、これも予想したほど上出来なものではなく、ぼくとしてはここから鉱物学に入るのは勧めない(実際の鉱物学科の授業は結晶構造論が入口になっていることが多いのだが、それで退屈してしまう連中のほうが多い)。

では、どうしたら鉱物学にもなじめるようになるかというと、おそらく地質学から入ったほうがいい。これはアリステトレスから始まっていて、さきほどのべた中世の鉱山幻想なども通過する。なによりもストラボンとエラトステネスの対立からビュフォンの時代の水成説と火成説の論争にいたるまで、地質学というもの、議論が激しい分野なのである。それを眺めていくだけでもおもしろい。ガブリエル・ゴオーの『地質学の歴史』(みすず書房)などで概略を見るだけでも、地質学の魅力は伝わるにちがいない。何といったって進化論だって地質学から派生したものなのだ。

鉱物も岩石も化石も、そもそもは地球の咆哮であって、巨大エネルギーのドキュメントなのである。そのドキュメンタル・シナリオには洋の東西をまたぐ物語もある。中国の石室幻想から孫悟空まで、北欧の石楼から南欧のグロッタ(奇石感覚)幻想まで、いろいろだ。そういう物語は二十世紀にも姿を変えてSFにもなって、J・G・バラードの『結晶世界』(創元SF文庫)から山尾悠子の『夢の遠近法』(ちくま文庫)になってきた。鉱物幻想は地球があるかぎり続くのである。