父の先見

岩波書店・風間書房ほか

[訳]

今夜はぼくの64歳の誕生日である。しきりに心敬のことを考えている。「遠山を墨絵に庭の枯木かな」「梅おくる風は匂ひのあるじかな」。これが心敬だ。ついで「氷ばかり艶なるはなし」と言ってのけた。氷ほど美しく、氷ほど艷やかで、余情のあるものはない。そう、言い切ったのである。そして、このことを「冷え寂び」と呼んだ。冷え寂びることがどうして艶なのか。そのことをしきりに考えるのだ。

約30年前のことだった。唐木順三の筑摩叢書の名著『無常』で、初めて心敬に出会った。読みすすむうちに名状しがたい衝撃をうけた。唐木はこの本の前半を「はかなし」の分析にあて、後半を「無常」の解明にあてていた。その後半は、法然の発心から恵心・親鸞の浄土観、一遍の彼岸死の往生観、ついで『徒然草』の無常論ときて、最後に「飛花落葉」の心性を宗祇と芭蕉まで追うにあたって、心敬をその出発にした。

なぜ唐木が心敬を出発にしたかといえば、心敬にあっては飛花落葉は草木の露のように「此世の夢まぼろしの心」のよすがだったからである。心敬はそのよすがのために、あえて「ふるまひをやさしく、幽玄を心にとめよ」と言った。唐木はそこに注目した。思い返せば、その唐木の注目がぼくの心敬との最初の出会いとなった。

これは僥倖だった。たとえばのちに篠田一士の『心敬』(筑摩書房)を読んだけれど、これなどはまったくつまらぬもので、あの篠田にしてなんたるていたらくかと思った。もしこんなものを読んだのが心敬との最初の出会いになっていたら、ぼくの心敬は10年か20年か遅れていたことになったろう。

日本の文芸は、紫式部の前後から「艶」に注目していた。優美であって数寄なるもの、それがそもそもの艶だった。だから心敬は、『源氏物語』に綴られているものたちの「ふるまい」が艶だとみなした。そして、感情、面影、余情を旨として、「幽玄」と「あはれ」を心していけば、それが「いみじき至極の艶」になると見た。

とくに面影だ。あとでも言うが、心敬が最も尊いものと思っていたのは面影なのである。面影が艶をつくる正体なのである。

ここまででも、充分、どぎまぎするほどの指摘だが、心敬はその先にさらにきわどい身を投じた。それは、なんと「心の艶」は「寒くやせたる」のがいいというものだ。これにはさすがに驚いた。「寒くやせたる」とは何事か。寒い? 痩せている? 艶を寒くしろというのだろうか? これでは引き算を一気にしてしまっているではないか。感情、幽玄、あはれ、面影、余情と追ってきて、最後の最後になって艶は「寒くやせたる」になるのか。

唐木は『無常』を書いた段階では心敬の「寒くやせたる」には突っ込んではいなかった。それ以上のことを言及していなかった。しかし唐木は放置したのではなかった。この人はそういう人ではない。必ず起点に戻ってくる。

1976年か、翌年のことだったろうか、『日本人の心の歴史』上下巻(筑摩叢書)では、心敬の『ささめごと』を引いてついに「冷え寂び」に分け入った。唐木が引いた『ささめごと』の次の一節は、いまや知らぬ者がない箇所になっている。

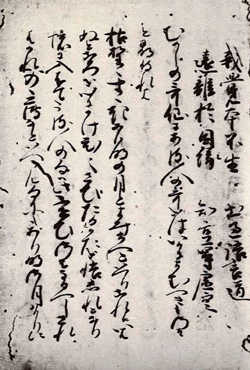

昔の歌仙のある人の、歌をばいかやうに詠むべきものぞと尋ね侍れば、枯野のすすき、有明の月と答へ侍り。これは云はぬ所に心をかけ、冷え寂びたるかたを悟り知れとなり。さかひに入りはてたる人の句は、此の風情のみなるべし。

有名になりすぎた一節だが、その意図を汲みきるのは必ずしも容易ではない。心敬は「これは云はぬ所に心をかけ、冷え寂びたるかたを悟り知れとなり」と言うのである。「冷え寂びたるかた」を心せよと言うのだ。それが「さかひに入りはてたる人」の風情というものだと言うのだ。ここまで言っていいのかというリミナルな幽境である。

さらにはこのあと、「水精の物に瑠璃をもりたるやうにと云へり。これは寒く清かれとなり」とも言っている。寒いけれど、清い。それもガラスのコップに一杯の水が入っているだけの、そこに光が当たっているというだけの、ただそれだけの清冽だ。それ以上の何があるかという問いなのだ。

唐木はさらに、『ひとりごと』から次の一節を引いていた。事態はついに、水から氷にまですすんでいく。

氷ばかり艶なるはなし。苅田の原などの朝のうすこほり。ふりたるひはだの軒のつらら。枯野の草木など、露霜のとぢたる風情、おもしろく、艶にも侍らずや。

少々ながら、当時の読書時のことをふりかえって解説をしておこう。唐木は『日本人の心の歴史』を、まず(1)「見れど飽かぬ」で始めたのだった。

ついで、(2)万葉の「思ふ」が(3)古今の「見る」になって心で見るになっていったこと、そのため(4)「春秋がいづれまさる」を競い合わせ、(5)季節の呼び寄せが明示化され、(6)四季の彩りの配列と、(7)その部立化が進捗したと説明して、そこでいったんは定家の「見渡せば」などの牽引によって(8)「秋の夕暮」への傾斜が深まったのだが、そこから一気に転じて、(9)「冬の美」の発見に向かったのだ、と説いたのである(数字は『日本人の心の歴史』の章立て)。

ぼくはそのあたりでぜいぜい喘いでいたのだと思う。「氷ばかり艶なるはなし」の面影がついに近くなってきたという、ぜいぜいだ。

唐木はここで明恵、道元、世阿弥と連打した。明恵は「雲を出でて我にともなふ冬の月 風や身にしむ雪やつめたき」、道元は「冬草も見えぬ雪野のしらさぎは おのがすがたに身をかくしけり」だった。

二首ともに、なんだか凄いものを詠んでいる。明恵は「風や身にしむ雪やつめたき」と言っているのに(これは当たり前だ)、それは「我にともなふ冬の月」の心だというふうにした。道元は雪野の白鷺をまるでマレーヴィッチのシュプレマティスムか、あるいは北園克衛の「白の中の白」のように見るのだが(これも当たり前だ、でもしかし)、それは我でもあって、それゆえの「おのがすがたに身をかくしけり」というのだ。そうなのだ、ここでは「すがた」が「身」を隠してしまっている!

さあ、とんでもないところへ来たぞと思うまもなく、唐木は第九章を「冬の美」とタイトリングして、世阿弥から話を一気に心敬に飛ばしていったものだった。

世阿弥の話は、むろん幽玄や「時分の花」などのことである。その当時のぼくにとってもおなじみのものであるが、とはいえ唐木はそういう話をしながら、突然に『花鏡』の次の一節を提示した。こういう介入は、当時のぼくにはまだ新鮮だった。

心より出でくる能とは、無上の上手の、申楽に物数ののち、二曲も物まねも儀理(=筋のこと)もさしてなき能の、さびさびとしたる中に、何とやらん感心のある所なり。是を、冷たる曲と申す也。

心なる能の無上の上手とは、「冷えたる曲」というものである。「さびさびとしたる」で、「冷えたる」ということが世阿弥の幽玄だったのである。

そのころは『花伝書』(風姿花伝)だけで、まだ『花鏡』をちゃんと読んでいなかったぼくは、このあたりでかなり浮足立っていたのではないかと憶う。しかしすぐに、ぜいぜいはどぎまぎに変じていった。世阿弥はつづいて「凍み氷りて、静かに美しく出でくるままに能をすれば、番数重なるとき、能の気色沈む相あり」と加えていたからだ。おお、おお。これはまさしく「花」から「氷」への転換だ。花に氷などではない。花がなくなって、氷だけがある。そういう花から氷への転換である。

このときぼくは、この「花から氷への転換」をのちのち誰かに説明するのは控えようと思った(たとえば中川幸夫や川瀬敏郎には話したかったけれど)。こういうことはめずらしい。ぼくはめったに入手したトピックのありかを隠さない。なのに、この世阿弥と心敬については保留した。

それにしても唐木が心敬からの出発を説くにあたって、明恵・道元・世阿弥と連打したのは痛烈だった。当時のぼくは、「さびさび」「凍み氷る」「冷えたる」「沈みたる」にひたすら右往左往するばかりだった。しかしながら唐木は平然と、これをさしずめ「寂寥相」というべきかなどと書いていた。

あれから30年。ようやくぼくのなかにも、いよいよ心敬の本来が登場したのである。「艶」はまっしぐらに「冷え寂び」になっていったのだ。

さて、ここからは心敬の『ささめごと』や『ひとりごと』などの著作のなかの彷徨と、和歌や連歌の心敬風雅のたゆたいに入りたいのだが、その前に心敬の生い立ちをかんたんに紹介して、連歌師としての作風をスケッチしておくことにする。年譜は主として金子金治郎の『心敬の生活と作品』(桜楓社)を参考にした。

心敬の70年ほどの生涯には仏道と歌道の両面が交差していた。それは西行とほぼ同じだ。ただし、連歌師心敬を知る者にはその仏道があまり見えてはこないのだけれど、心敬自身には仏道に励んで、むしろ歌道に精進しきれなかったという晩年の回顧があった。最晩年の『老のくりごと』には「むねの内、さながら、かたみに入る水のごとく、一の露もとどまらず」とあって、仏道のために多くの時を費やしていたことをふりかえっている。

心敬が生まれたのは応永13年(1406)の紀州名草の田井庄である。

3歳で都に上ってからの詳細はないが、15歳で清水坂の南にあった十住心院に預けられ、そこから比叡山の横川に入って仏道修行をした。この時代は後小松天皇時代、足利義持の四代将軍時代にあたる。応永は35年間も続くのだが、政情はなんとか安定していた。

十住心院はしばらく心敬のステーションになった。横川の修行がおわるとここに落ち着いた。そこは管領畠山家の氏寺でもあった。そのため応仁の乱では心敬の立場は微妙なものとなるのだが、そのような政治とのかかわりばかりでなく、のちのち長きにわたって師と仰いだ正徹が初めて訪れてくれたのも、この十住心院だった。それが24歳ころのことだ。以来というもの、心敬は「清岩和尚(正徹)に三十年師事」(『ひとりごと』)という立場を貫いた。

永享3年(1431)、心敬26歳のとき、将軍義教が十住心院に渡御して毘沙門講をひらいた。それから2年後、北野社の社頭で将軍主催の一日一万句の連歌会が催され、心敬も召し抱えられている。将軍義教と管領細川持之のもと、会衆には一条兼良や九条教満や二条持基が並び、連歌師にも北野連歌会所奉行の承祐を筆頭に、忍誓・能阿・宗砌・親当らの当代一流が加わった。

お歴々が揃っているが、心敬は連海法師の名で日野中納言裏松義資の席に連なって、第三を勤めた。連海は法名であろう。お題は「梅」だったようで、山何百韻の第三までの記録がのこっている。

万代をしらゆふかけよ八重ざくら(日野中納言)

みどり春めく神の御さかき(藤原宗有)

朝日寺てらす宮井は長閑にて(連海法師=心敬)

寺と照らすを掛けたり、固有名詞を入れこんだりの、やや技巧に走ったもので、のちの技巧を捨てた心敬の詠みとはずいぶんちがっている。しかしこれをきっかけに心敬は十住心院の住持として、いわゆる歌僧時代の20年をおくることになった。

歌僧心敬を指導しつづけたのは正徹である。今川了俊の筋にいた。ぼくはいっとき正徹にも目がなかったのだが(とくに『正徹物語』)、ここではその歌業については省く。

その正徹が何を心敬にもたらしたかは、あきらかだ。ひたすら無常を伝えた。正徹自身が無常をかこっていた。心敬が30歳になったころの歌に、「三十よりこの世の夢は破れけり松吹くかぜやよその夕暮」(百首和歌)があるのだが、これは、正徹の歌が最後の勅撰和歌集となった『新続古今和歌集』(飛鳥井雅世の撰)に一首しか採用されなかったことを含めて、そのころの正徹に「はかなさ」や「無常」が忍び寄りつつあったことを継承していた。心敬は同じころ次のような歌ものこしていた。

はかなくもこのよの夢に入ひとの玉のを(緒)とめぬみじかよの空

こうして「はかなさ」を内に入れるようになった心敬は、しだいにその面影を寂しいものにしていった。それが40代から50代にかけてのことである。百韻連歌のいくつかから、その展開の妙をとりだしてならべてみれば、その心敬の職能力も伝わってくる。心敬の変化も見える。

うちしほれわくる裳裾に鴫ぞ立つ

山田のはらの霧のゆふ暮(心敬)

人もなき苅田のはらに立つ鴫や

をのがあはれを寝にもなくらん(師阿)

時雨ゆく遠山もとのははそ原

くれなゐまではえやは染ぬる(毗親)

染めのこす峯のもみぢ葉ひさかたの

山より北の色なしぐれそ(心敬)

泊瀬女が秋の手染のかた糸を

こよひあはせにむすぶ露かな(心敬)

かけうへし井垣のみしめ末終に

契りありてやなびきあふらん(青阿)

正徹は79歳で往生した。長禄3年(1459)、心敬が五四歳のときである。「ことの葉はつゐに色なきわが身かな むかしはまま子いまはみなし子」というドキッとするような歌を送っている。

何という歌だろう! ぼくは「昔は継子、今は孤し児」などとは、とうてい歌えない。あえていうのなら、かつて『日本流』(ちくま学芸文庫)や『日本という方法』(NHKブックス)で内村鑑三と野口雨情とを“棄民論”でつなげたときに、やっとのこと、この凍てついた意味を指先でたどれた程度であった。だから、ぼくにとってはここからが本気の心敬なのである。ぼくは居住まいをただして、そう思った。

実際の心敬がどういうふうになっていったかといえば、一方で『ささめごと』を綴って連歌をゆさぶり、『ひとりごと』を綴って正徹門下を動かし、そして自身は発句に冷えていったのだ。その跡のよすがを知る『心玉集』に、こんなふうにある。

毗親が「霜の色そふかみのあはれさ」と詠むと、心敬は「櫛の歯に風も音する冬の空」とやったのだ。正頼が「露もりあかす草のかり庵」とつなげたら、心敬は「いにしへを忘れぬ山の夜の雨」と切ったのだ。いや、有名な『芝草』では、それを自分一人でやってもみせた。その一方で『ささめごと』や『ひとりごと』にどんなことを綴っていたのかは、あとでふれる。

寛正4年(1463)、心敬は故郷の紀州に帰った。帰って氏神である田井庄のお宮に参籠し、法楽の『百首和謌』を詠進した。なぜ故郷に帰ったかといえば、都が吹き荒れたからである。応仁の乱の激突まではあと3、4年のことである。

ところが戻ってみた紀州にも、畠山の家督争いが及んでいて、心敬は「紀州十余年のみだれ」に身を乱される。「月のみぞ形見にうかぶ紀の川やしづみし人のあとのしらなみ」。ここにおいて述作することになったのが『ささめごと』だった。まさに無常の極点において綴ったのであろう。そして綴りおわると、都に帰京した。五九歳になっていた。

しばらく都をあけた心敬は、細川勝元の重臣の安富盛長が張行した「熊野千句」の宗匠として迎えられた。つづいて、践祚した後土御門天皇の連歌会にも招かれた。一日二座の観桜連歌もあった。心敬はしだいに多忙をきわめるのだが、そうなればなるほどその風韻は冴えわたっていった。

このころの発句に、ぼくが好きな「梅おくる風は匂ひのあるじかな」があった。時代のほうはついに応仁文明の大乱に突入していくのである。連歌史上からいうと、このときこそ世間が心敬の凍えるような感覚の軍門にくだるのだ。「心あらば今をながめよ冬の山」。この山を面影とみなした歌はまさに道元に匹敵していよう。

64歳がやってきた。今夜のぼくの年齢だ。

心敬は『ひとりごと』を述作し、『心玉集』を精選し、「雲はなほさだめある世の時雨かな」と詠んだ。そして、どうしたか。伊勢に向かい、大神宮に参籠すると、そのまま東国に下っていった。ここから先、心敬はただ旅ばかりの歌詠みになっていく。伊豆にも富士にも品川にも、川越にも日光にも会津にも、ついには白河の関にまで脚を伸ばした。それはもはや芭蕉の一歩手前なのである。

かくて文明七年(1475)、心敬は太田道灌に請われて「法華二十八品和歌」と「武州江戸歌合」の判者を務めると、そのまま一人で相模大山に入り、そこで静かに示寂してしまうのだ。70歳だった。そのときまで、ぼくにはもう少しあるようだ。

さて、『ささめごと』『ひとりごと』である、そして連歌や発句の心敬のことである。さまようのはいくらでも果てなくなりそうなので、今夜は何かのレンズをつけて焦点を動かすことにする。

まず、以前から気になっていたのだが、心敬には「打ち消し」が効いているということが目立つ。こういうぐあいに。

古寺は松の戸たたく人もなし

散る花にあすはうらみむ風もなし

朝霧に萩の葉ぬれて風もなし

日をいたむ一葉はおとす風もなし

あさ鳥の霞になきて花もなし

世は春とかすめばおもふ花もなし

朝ぼらけ霞やちらす花もなし

散るを見てこぬ人かこつ花もなし

夏の日は草葉を夜の露もなし

神な月山里ならぬ宿もなし

雪はれて鏡をかけぬ山もなし

心敬ばかりがこういう打ち消しを詠んでいるのではないが、心敬にはこの意図がいっそう強い。ぼくはイシス編集学校の「お題」をつくるときに、「そこにないものをあげなさい」という独特のエクササイズを冒頭に組みこんでみたのだが、このように何かを歌い出したり、何かに向かうにあたって、当初に「ないもの」から始めるというのは、たいそう好きな方法の端緒なのである。最後にあげた「雪はれて鏡をかけぬ山もなし」には特段にそのことを感じる。

はたして初期の心敬にそういう意図があったかどうかは知らない。あったとすればブレヒトの“異化”に匹敵する方法だ。そこはどうなっていたかは予想がつかないけれど、これがいずれ「こほり」や「寒さ」や「枯れ木」の独壇場になっていくのを知ってみると、存外、このころから心敬には「欠如や欠損をめぐる美意識」が芽生えていたかとも思われる。

これはつまり「負の芽生え」の肯定というものだ。「負をもって面影をのこす」という方法だ。結局、ぼくが心敬に惚れるのは「面影を負をもって詠む」という方法に惹かれてのことだったのであるが、それはいろいろ見ていくと、けっこう早期の心敬にも萌芽していた。

その「負」や「打ち消し」にも多少つながるのは、心敬がしきりに「青し」や「にほひ」を通して、色があるのかないのかわからない境い目のようなところに歌を投じていっていることだろう。敷島の道においては、「にほひ」や「色」は匂ひ立つものであり、立ち上がってくるものである。ところが心敬の歌は、そうではない。消え残るのだ。これらは「負の手前」のものなのだ。

水青し消えていくかの春の雪

風おろす山松あおし雪の庭

露青き草葉はかうへに枯れやらで

月に見ぬおぼろは花のにほひかな

みる人を色なる月のひかりかな

これで見当がつくように、心敬の「にほひ」は「水青し消えていくかの春の雪」や「月に見ぬおぼろは花のにほひかな」をへて、「みる人を色なる月のひかりかな」のほうへ至るのだ。そして、こうなる。

松の葉に冬野の色は残りけり

ぼくには小学校4年生くらいに「木の箱にいちごの色の残しけり」と、中学生になったばかりに「赤い水のこして泳ぐ金魚かな」と詠んだ句があったものだが、これはたんに色めいただけのこと、「冬野に色」というふうにはならなかった。

心敬においては、松の葉と冬野は僅少きわまりない色だけで響きあっている。それを理解するには、「みる人を色なる月のひかりかな」の感覚のまま、「松の葉に冬野の色は残りけり」に入っていくといいのだろう。心敬はこのように、2つに離れた現象内感覚を最小の共鳴で結ぶのが得意なのである。それは引き算による残部僅少というものだった。

そこで、ようやく連歌独吟ということになる。引き算がきわどい一人連歌だ。「山何百韻」や「何路百韻」から少々あげておく。

心あらば今を眺め世冬の山

紅葉もすこし散りのこる枝

木枯のときしもあらく吹きいでて

こほるばかりの水ぞすみぬる

打ちしほれ朝川わたる旅の袖

棹のしづくもかかる舟みち

世の中や風の上なる野辺の露

迷ひうかるる雲きりの山

啼く鳥の梢うしなふ日は暮れて

月にも恥ぢずのこる老が身

吹く風の音はつれなき秋の空

むかへばやがて消ゆる浮き霧

これらはまさしく「うしなふものの寸前」を詠んでいる。その寸前だけを詠みたくて詠んでいる。あるいは「消へるものの直前」の、それでもなお消え残って残響している「にほひ」や「ひかり」を詠んでいる。

ナッシングなのではない。ナッシング・ビーイングなのである。それが「むかへばやがて消ゆる浮き霧」なのだ。が、ここまではまだしも古今・新古今の和歌の風雅や余情の延長でも語れるものがあった。まだ余人を許さないというほどではない。それがこのあとの心敬においてはさらに冷えてくる。痩せてくる。枯れてくる。

こうなると、もはや心敬を誰かと比較することすら不可能だ。唐木順三はそこをよくも心敬以外の者と比較しながら分け入ったものだった。

それでは、『ささめごと』とその後における冷え寂びていく口調を、ぼくなりの順でつかまえておく。こんなふうなら、どうか。

まずは、この一節。「心詞すくなく痩せたる句のうちに秀逸はあるべし」からである。これは草稿なのだが、それがのちの決定稿では「心詞すくなく冷えたる句のうちに秀逸はあるべしとなり」というふうになる。なんと「痩せたる」が「冷えたる」に移っていくのだ。

ついでは、このことを言い換えて、「有心躰とて心こもりたる躰、たけたかき躰とてさむくやせたる方をまなび」とのべて、「たけたかき躰」と「やせさむき躰」とを重ねてみせていく。こうなると、まったく余人には手が出ない。「たけたかき」(長高き)と「やせさむき」(痩寒き)は重ならない。のみならず、『老のくりごと』では「たけたかく、ひえほこり侍る」というふうに出していく。これらの微妙な変化さえ、集約すれば、すべからく「冷え」なのだというふうに断言していくのだった。

痩せるも有心、冷えるも有心。寒きも有心なのである。無心ではない。有心なのである。それにしても心敬は「冷える」ということをどんな意味でつかまえたかったのだろうか。次の歌を知らなくてはならない。

秋きては氷をむすぶ清水かな

山深し心に落つる秋の水

日やうつる木下水のむらこほり

日を寒み水も衣きる氷かな

とちそひて月は入るまの氷かな

下葉行くささ水寒き岩ねかな

氷りけり瀬々を千鳥のはしり水

この絶品の連打は、まさに凍てつく艶である。零下の歌謡というものだ。あえて写生的にとらえれば、これらはだいたいは「薄氷」の表象だろうということになるかもしれないが(そう主張する研究者も多い)、ぼくは必ずしもそのように限定しなくともいいと思っている。

そのように限定しないほうがいいと思える証拠の端的な一節が、やはり『ささめごと』にあった。「道に心さし深くしみこほりたる人は、玉のなかに光をたづね、花のほかに匂ひをもとむるまことの道なるべし」というものだ。「深くしみこほりたる人」というのは「凍み氷る人」ということだが、心敬はそれこそが「道心」をもつ人だというのだ。

ついに人倫さえ冷え寂びたのである。それはまた、光といえば「玉」を、匂いといえば「花」を詠むようなクリシェな連中からは生まれまいとも言っている。このことについては『芝草』の自注において、さらに決定的になっていく。

しかし、さすがにそろそろこのへんが絶巓である。あまりに冷えきっている。あしたは雪かと思うばかりだ。『芝草』の自句自注ではこのように絞りあげている。「木枯らしはさしもさえこほり侍れば、わが哥道のあたたかなる方をさそひうしなひ侍れかしと也」。こう綴ることによって、自分の温かなところもいっさい払拭してみようと決断をしているのだ。

勘違いをしてもらっては困るのだが、これは非情を決断したというのではない。今夜は解説しなかったけれど、心敬は横川に学び、歌道よりも仏道に時を費やした歌僧なのである。さまざまに仏教の蘊蓄も傾けている。とくに三諦止観を中核にすえた天台教学への深まりには尋常でないものがある。仏道が慈悲に支えられていることなど、よくよく弁えていた。それでも心敬は、自身の温もりを断とうとした。生活の日々でそうしたいというのではなく、歌において断ち切ったのだ。こんなこと、ぼくにはとうていできそうもない。

こんな歌がある。とんでもない歌だと見ていいだろう。こういう歌を中世に他の歌人や連歌師は詠んでいたのだろうか。ぼくには思い当たらない。「心を殺す春」という歌だ。「春は遠くからけぶって来る」と書いた朔太郎も、とうてい及ばない。

人の世は花もつるぎのうゑ木にて人の心をころす春かな

ああ、今夜も喘々してきた。もう、やめよう。誕生日はやっぱり不吉だったのだ。誰かと一緒に無常をしようとおもっていたけれど、その時間さえなくなってきた。冷え寂びの面影は、やはり格別すぎている。