父の先見

丸善ブックス 1995

本書には24人のアーティストがとりあげられている。読売新聞文化部で美術を担当していた菅原教夫が1993年から2年ほど「美術手帖」に連載した『持続する現在』をもとにしたもので、連載中の2年間に展覧会や個展をしたアーティストを毎月一人ずつ取材した。菅原らしい当時のリアルサイズの状況と個性が手際よくレポートされている。

今夜はその24人の顔ぶれを2、3行ずつだけ紹介したいとおもうのだが、その前に、本書には書きおろし部分が前半についていて、いささか興味深いことが指摘されているので、そのことを先に書いておく。

ベトナム戦争が過激になりつつあった1965年から2年にわたって「日本の新しい絵画と彫刻」という展覧会が全米を巡回した。菅井汲・猪熊弦一郎・山口長男・斎藤義重・吉原治良・富岡惣一郎・元永定正・白髪一雄・岡本信治郎・田中敦子・平賀敬・菊畑茂久馬・宇佐美圭司・山口勝弘・中西夏之・三木富雄・流政之・荒川修作・八木一夫・篠田守男ら、合計47人の作品が一堂に会した。

抽象派、抽象表現主義、ポップアート、具体、もの派、ハイレッド・センター、反芸術主義、廃品芸術、ハプナー、前衛陶芸‥‥等々、戦後の日本を代表する現代美術アーティストがおおむね顔を揃えた。この人選は異論をはさむ余地はあるものの、とくに偏見があるとは思えない。企画はMOMAの版画部長だったウィリアム・リーバーマンである。

ところがこの展覧会を「ニューヨーク・タイムズ」がこっぴどく酷評した。「いますぐにでもできることは、この意味のない展覧会を解散させることだ。そのときに、日本人はいつも模倣性が強すぎるという注意書きをつけてやることだ」というふうに。

名うての前衛嫌いで鳴るジョン・キャナディの記事だからあまり気にすることはないのだが、そこには外国人が見る日本の現代美術に対する典型的な賛否両論があらわれていた。

リーバーマンは図録に次のようなことを書いていた。「日本の最もすぐれた絵画は伝統的なスタイルとその用材においてあらわれる。その特徴はヨーロッパの影響によって汚染されないものをもっているということにある。これらの絵画は何世紀にもわたる修練によって作りだされた表現様式である。自然に対する直観的な観察とデザインの装飾的な均衡、および細部の省略がうまく統合されている」。

褒めているようでいて、日本の現代美術の特徴にはふれてはない。のみならず、どう見ても現代美術にすら日本画の特徴を見いだそうとしている。こういう見方には無理がある。オリエンタリズムでしかないとも言える。これではキャナディが噛みついてもしかたない。たとえそうでなくとも、ぼくのように現状の日本画にも現代美術にもかなりの不満をもっている者から見ても、リーバーマンのように言われて納得できるものは少ない。

なぜ現代美術と日本画的なものがくっついてしまったのか、そのことと海外の目が日本の現代美術をどう見るかということは、どのように裏表の関係になったのか、菅原は昭和30年代初期までに定着した前衛書道の影響が大きいのではないかということを書いている。

ここで前衛書道といっているのは、森田子龍や井上有一らの墨人会の活動のことで、主要には漢字を一字大書する手法が脚光を浴びたことをさす。かれらのカリグラフィック・アートは当時のアンフォルメルやアクションペインティングに大きな影響を与えた。そのことはよく知られているのだが、著者はそのときのちょっとしたエピソードに注目した。

第223夜にも書いておいたように、久松真一に鼓舞されて墨人会が旗揚げしたのは1952年である。その3年後の1955年、ベルギーの画家ピエール・アレシンスキーがかれらの書のパフォーマンスを記録映画にするために来日した。被写体に墨人会の周辺にいた江口草玄も選ばれた。そのときのエピソードである。江口はカメラが回りはじめたとき、咄嗟に漢字を書いたのだ。フィルムを見てみると、江口は京都の筆屋での物色の場面のあとで、自室で制作に臨む。煙草をゆっくりふかして熟考したのち、やおら筆をとって漢字2字で「刻野」と書いた。

この場面について江口はこう言ったのだ。「外人に書を見せてやるんだと思ったときに、自然に漢字を書いてしまった。それまでぼくは非文字の制作をしていたが、これが漢字に帰るきっかけになった」。

あきらかに海外の目が漢字を書かせたというのだ。似たようなことは「具体」の創設者でもある吉原治良が、西宮の海清寺の襖に書かれていた南天棒の書を見て、「この墨の飛沫につつまれた雄大な書にあっと驚き、しめたという気になったのです。一つの造形、一つの絵画として我々が求めているもの、非常に苦しんで求めているものが、そこにあった。アクションペインティングの原型がそこにあった」と言ったことにもつながっている。

日本にはいまなお、和食と洋食、和風旅館とホテル、映画における邦画と洋画、和室と洋室といった奇妙な区別が歴然と進行していることは疑うべくもない。和装と洋装、和式トイレと洋式トイレ、和船と洋船、和菓子と洋菓子、そして日本画と洋画‥‥。

これらの言いかたに「日本的なるもの」がこめられていることも否定できない。和魂洋才という言葉がまだ生きているのかとさえ思わせる。しかし、この和洋の区別の感覚が現代美術にも浸透していて、それを嗅ぎ分けることが日本美術の理解のカギだというふうになってくると、いささかおかしくなってくる。たしかに日本画は顔料から筆にいたるまで、用具用材が油絵とは異なっている。しかし、彫刻はどうか。木工や金工はどうか。東も西も変わらない。インスタレーションはどうか。メディアアートはどうか。そこにもなお和洋を峻別できるのか。

もっと端的には他のアジア諸国のアートをどう見るかということを考えてみればいい。その国の現代美術に民族的な芸術性ばかりを見ていくのなら、どうやってベトナムや韓国の現代美術を理解できるというのか、わからなくなろう。

それでもどうしてもこうした此彼の問題をちゃんと議論したいというなら、それこそ岡倉天心がなぜ「日本画」という領域の確立に壮絶な闘いを挑んだのかというところまで戻って考える必要がある(ぼくはそのことを追って『山水思想』を書いた)。フェロノサと天心が列強に伍して日本の美術が"需要"をもつことを計画したその理由に、立ち戻る必要がある。それをしないのなら、現代美術に日本画の特質や前衛書道の影響をいつまでも追わないほうがよい。また逆に、そうした日本画や前衛書道に見るべきものがいちじるしく少なくなっていることをこそ指摘するべきである。

ぼくはそう見るのだが、いまなおリーバーマンやキャナディの見方は罷り通ったままなのだ。また、そうした見方を日本側が許容している傾向も続いている。

いったい日本の現代美術に何を見ればいいのか。このことはいっこうに確立していない議論のようであるが、ぼくが知るかぎりはそんな全貌を括れるような特徴はないようにも思われる。そこには現代美術という同時代の動向があるばかりなのである。

それでもあえてどういうところに今日の日本現代美術の特徴があるかというと、そのあまりの即自的な多様性と馬鹿馬鹿しいほど単調な表現力とには、しばしば気が滅入ることがあるのだが、ときに冴えわたった作品に出会ってその静かな主張力に共通して感じるのは、たいていは「反芸術性」というものである。

この言葉は1960年の読売アンデパンダン展に出品された工藤哲巳の作品に対して東野芳明が与えた言葉であるが、その後のすぐれた日本現代美術におおむね共通してきた特色でもあった。日本人は、デュシャンやポップアートやコンセプチュアルアートに反応して、どうも反芸術の姿勢をとりたがる。

ところがこういう見方にすら、ちょっとした問題がある。まとめていうと、二つあるのだ。

ひとつは、マルセル・デュシャンが便器をさかさまにして『泉』と名付け、ロバート・ラウシェンバーグが絵画の歴史を否定するために白い絵を提示して「反芸術」を標榜したときは、ヨーロッパやアメリカに流れてきた「芸術」の滔々たる歴史的実質に対して反逆する意味があった。その反逆の様子だけを日本のアーティストが踏襲しても、はたしてそれで反芸術なのかという問題だ。日本は江戸末期まで「ひとつの芸術の歴史」をもってきたわけではなかったのである。いや「芸術」という観念の持続すらなかったといったほうがいい。

もうひとつは、仮に「反芸術」があっても、では「反哲学」はあったのかどうかということだ。管見するかぎりでは、日本の現代美術家たちがカジミール・マーレヴィッチやエミール・シオランの「反哲学」に匹敵する思想を世に問うてきたようには思えない。むしろ多くのアーティストたちは今日の社会問題、たとえば商品洪水や環境汚染や自我喪失に反応して表現しているほうが圧倒的に多かった。

だいたい「反芸術」あるいは「反哲学」というのなら、西欧の歴史芸術哲学にクサビを打ちこむか、さもなくば日本の思想芸術史と正面きって対決していかなければならないのだが、そういう姿勢はまことに希薄なのである。心敬や長次郎や宣長や梅園と対決した現代美術にはとんとお目にかからない。

だから、わが現代美術はそういう「反芸術・反哲学」のよそおいだけはもっているものの、それよりずっと関心を向けているのは「社会における現代芸術一般のありかた」や「身体にひそむ社会的な腐食の提示」のようなものなのではないかと思われる。

むろん例外はいる。たとえば菅木志雄や李禹煥や黒田アキはその一人であろう。けれども、ぼくが知るかぎりはそのような例外はあまり多くない。多くはその発言も文章も(日本のアーティストはめったに文章を書かないけれど)、思想のレベルでみればたいしたことはメッセージしていない。どちらかというと、日本のアーティストは「生きる」とか「実感する」とか、あるいは「社会とのかかわり」とか「自然との対話」といった、とくにアーティストでなくとも感じていることを重視する。

1965年の全米展から30年たった1994年から翌年にかけて、「戦後日本の美術展」がグッゲンハイム美術館でひらかれた。このときもやはり「ニューヨーク・タイムズ」が展覧会評を書いた。

今度の書き手はホランダ・コッターである。一読、30年前とはずいぶんちがっているように読める。たとえば、「抽象表現主義やミニマリズムといった動向に対する日本の適応は、高度な選択眼によってなされているばかりではない。モデルとなったものに新しい意味を与える非西洋的な原理にもとづいている」という文章では、日本が欧米の美術と似たような作品を制作しているように見えても、そこには独自のフィルターやリプリゼンテーションがあるということを指摘した。

一方、「日本の現代美術を純粋に西洋の概念で読みとることはよくない、よく言われてきたように、かりに日本の美術が同化の美術だとしても、それにはあきらかにそれ自身の哲学的な立場にもとづく変容をおこしている」という文章からは、リーバーマンが言うような日本画的な自己主張ではない自己主張が戦後の日本でそれなりにおこってきたことを指摘していると読みとれる。

コッターの指摘はたいしたものではないけれど、日本の現代美術に独自性を見いだすべきだと言っていることは伝わってくる。そこに「哲学」があるとも指摘した(反哲学ではなくて)。しかしよく読めばわかるように、日本が欧米の美術とほとんど同じ土俵にいることをはからずも"解説"もしている。日本がグローバリズムにいながら、よく日本人として頑張っているとしか言っていないようにも読める。

つまりこれは、日本経済についての欧米の評価の仕方と変わらないものなのだ。

ということは、問題は日本にあるのではない。問題はむしろその欧米の現代美術そのものがおもしろいのか、何を歴史的にはたそうとしているのかということであって、それを問わないで日本美術を問題にしてもしかたがないということなのである。

ざっと以上のようなことを著者は前半で話題にしてみせていた。それなりにおもしろかった。ぼくの見解も多少まじえたが、それほどの食いちがいはない。ちがいがあるとしたら、著者には現代美術に対する連綿たる愛情があって、ぼくにはそれがかなり希薄になっているということだろう。

では、今夜の趣旨に戻って、本書がその1994年前後の美術展や個展で見せたアーティストたちにどんな見方をしたのか、ごく少々ながら紹介しておきたい。

最初にも書いておいたように24人いる。当時、展覧会がひらかれた作家だけになっていることも最初に書いたとおりだ。以下、あえて著者の言葉を少なめにカットアップするだけにとどめた。掲載順である。作品名は当時の展示作品のみにする。本書の写真を添えておく。これが日本の現代美術の現状の一端なのである――。

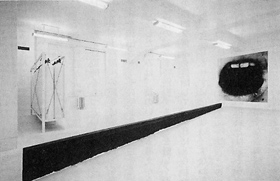

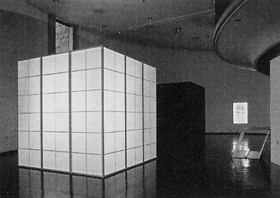

倉重光則「白光のリアリティ」――蛍光灯をよく使う。あるとき新聞紙の上に蛍光灯を置いたときに管のそばの文字が光のなかに消えることから思いついた。ダン・フレイヴィンも蛍光管作品がある。『不確定性正方形』。

小清水漸「彫刻のエッセンス」――机・櫃・笈・長持といった家具が作品によくあらわれる。『水の長持』では味のある長持に水の入ったバケツが2杯。

原口典之「測定されるディスタンス」――1970年にリチャード・セラの制作を手伝ってミニマリズムにめざめ、77年のドクメンタ6で鏡面のように油を満杯にした油槽を展示して話題をとった。その後、欧米の旅で感じた虚脱感を脱出する努力が続いたが、脱却した。アキラ・イケダ・ギャラリーが応援しつづけている。『Water Disk』。

山田正亮「充填されるモダニズム」――藤枝晃雄が売り出した。グリッドやクロスを多用したミニマル・ペインティングを発表してきたが、『白の場合』ではその有機的組織性を自身で凌駕しようとしている。

村岡三郎「質への視点」――鉄をバーナーで切ることを『熔断』と名付けている。鉄と進退の「あいだ」を表現する。その「あいだ」をたとえば空洞と見たり、意識と見たり、文明と見たり。

李禹煥「出会いを求めて」――点と線を描いていた当初から「碁を打つように描く」と言っていた。そういう雰囲気はその後も一貫しているし、東洋を主張して憚らないことも一貫している。『照応』シリーズではそこに他者との出会いが想定されている。

片瀬和夫「東西を超える祈り」――1976年以来ドイツ。ヤン・フートが注目した。個展『なげるかげ』では3メートルの立体構造物が2個提示され、一方を覗くと電球の光が落とす円形の影が黒と黄のパウダーでしるされる。「仏教はキリスト教社会のなかでこそ際立つ」と言う。

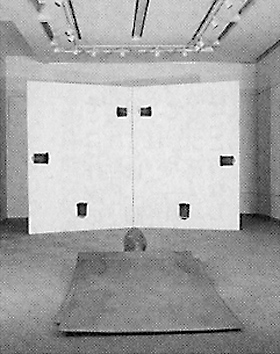

遠藤利克「カオスへの衝動」――『エピタフ』(五柳書院)という著作がある。『Two Walls』では炭化した二つのの壁が向きあって、人間が歩んだ文化以前の時間を出現させている。美術の前にすでにカオスがあったというのである。

辰野登恵子「絵画の豊かさについて」――ティトレットやルーベンスが好きな辰野はずっとペテンタリーな触感にこだわってきた。そのタブローはしだいに地と図の境目を際立たせている。『Work89-P-13』はそういう揺れをつくっている。アーク・フェルドスタインの写真も好きだと言っているのがおもしろい。

舟越桂「一番遠い自分」――自己主張には禁欲的でありたいという舟越の彫刻は、しかし眼差しを発射する。上半身像が多いなか、『長い休止符』は全身像。

堀浩哉「絵画の上部構造」――典型的なミニマル・ペインティングだが、線を多用するようになってからは、そこに東洋性を指摘する批評が多かった。作家自身は「日本回帰する日本などない」と言い切る。「よるべなさ」のほうが重要だという。『水脈』。

長澤英俊「イデアの発現」――1年半の自転車によるユーラシア旅行が作家の起源になっている。1993年の水戸芸術館での回顧展が話題だった。『オフィールの金』『牧人の杖』『ヤーヴェ』『李白の家』など、タイトルが羅針盤を強く動かす。

黒田アキ「言語の交差」――リテラシーに富んでいる。『世界7』ではパスカル・キャニールの詩句が対角線で分割された画面に重なる。パリで創刊した雑誌「NOISE」にはヴィム・ベンダースやジャック・デリダが寄稿した。

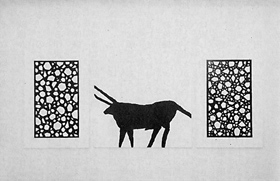

戸谷成雄「構造としての森」――愛媛の久万美術館で個展をひらいた。「私は森である」とまで言い切りたい作品で埋めた。その方法は表面性や反復性といったセリアル・モードによるモダニズムの自信によっている。

榎倉康二「物質と身体」――芸大で山口薫に学び、1970年の「人間と物質」展で「もの」を表現してこのかた、榎倉は「名称をはぎとられた世界」を提示してきた。妙に現代思想との鏡像関係を感じさせる。『干渉』。

河口龍夫「関係の創造」――金槌や爪切を封じた作品で遮蔽や隠蔽がおこす出来事を表現した。『関係』では作家の夫人が子供のころから弾いてきたアップライトのピアノの鍵盤の一部を鉛で覆い、そこに植物のコスモスの種子を埋めた。

彦坂尚嘉「形の生まれ出るところ」――菅原はこの作家を「戦略家=リアリスト」と呼ぶ。その戦略はミニマルアートの零度から逆に原初をめくることにある。『絵画都市』にはその原初の図形のようなものがあらわれた。

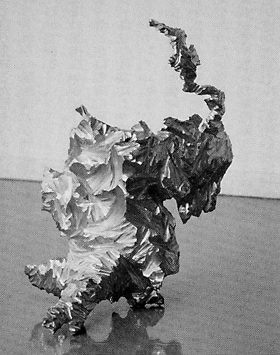

黒川弘毅「彫刻の触覚性」――カーヴィング(彫る)とキャスティング(鋳る)の紐帯をどのように自由にさせるか。そこには「痛み」すらともなう。『スパルトイ』シリーズがそれを実現する。

鷲見和紀郎「関係と自立と」――三木富雄や李禹煥のアシスタント時代からすでに「手」を知っていた。問題はその「手」の痕跡による作品を空間とどういう関係にするかである。『ヴェール』連作では壁を意識した。

菅木志雄「芸術のプラティック」――黒磯板室温泉のホテル大黒屋に『天の点景』『間の相景』を設置した。インド思想が好きな菅らしく、「空」めいたあっけらかんがある。

中西夏之「絵画の起源へ」――1989年に西武美術館で絵画回顧展を開いてから、中西は新しい。だから再制作も厭わない。『選択バサミは撹拌行動をおこす』はそのひとつ。プラトンの「洞窟の比喩」が好きらしい。

中村功「絵画が絵画である理由」――絵描きは絵の具のマチエールから離れにくい。中村はその確執を紙をちぎリ貼りをして超えようとする。絵の具の「滴り」がちぎり紙と交じり、たとえば『地勢』のように、抑制される。

土谷武「形なき世界へ」――京都のやきもの屋に生まれたが、薄い鉄板を使うことが多い。道元ではないが、山のような巨きな存在に向き合うパワーに打たれてきた。労働することに惹かれつづけるアーティストである。『緑の滝』。

川俣正「風景の同化」――90年代から土木建築用の工業規格のパーツを使うようになった。東京都現代美術館の『キャットウォーク』では庭にS字状の回廊が展開した。まるで美術館がまだ工事を終えていないような眺めに遡及をおこしたかのようなのである。かつてアメリカの批評家は「そこには不況へのおびえ」が表現されているとした。