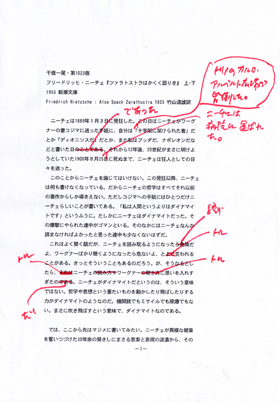

ツァラトストラかく語りき

新潮文庫 1953

Friedrich Nietzsche

Also Sprach Zarathustra 1885

[訳]竹山道雄

ニーチェは一八八九年一月三日に錯乱した。トリノの広場で昏倒した。この日はニーチェがワーグナーの妻コジマに送った手紙に、自分は十字架に架けられた者だとかディオニソスだとか、また私はブッダだ、ナポレオンだなどと書いた日であった。ニーチェは病院に運ばれた。それから十二年後、二十世紀がまさに明けようとしていた一九〇〇年八月二五日に死ぬまで、茫洋たる日々を送った。

錯乱以降、ニーチェは何も書けなくなった。だからニーチェの哲学はすべてそれ以前の著作からしか導きえない。ただしコジマへの手紙にはひとつだけニーチェらしいことが書いてある。「私は人間というよりはダイナマイトです」というものだ。ニーチェはダイナマイトだった。その爆撃にやられた連中がゴマンといる。なかにはニーチェなんか読まなければよかったと思った連中も少なくないはずだ。

これはよく聞く話だが、ニーチェを読み耽るようになったら一巻の終わりだよ、ワーグナーばかり聴くようになったら危ないよ、と言われることがある。そういうこともあるのだろうが(ぼくの周辺にも何人かいた)、そうなるとしたら、それはニーチェやワーグナーに思いを入れすぎたのだ。

ニーチェがダイナマイトだというのは、そういう意味ではない。哲学や思想という重たいものを動かしたり飛ばしたりする力がダイナマイトのようなのだ。機関銃やミサイルや原爆ではない。まさに吹き飛ばすという意味で、ダイナマイトなのである。

では、ここから先はマジメに書いてみたい。ニーチェが異様な健筆を揮いつづけた三十年余の聞きしにまさる思索と表現の波濤から、その波濤の一沫をある種の順に抜き出してみたいと思う。マジメにというのはリキまないで、ということだ。

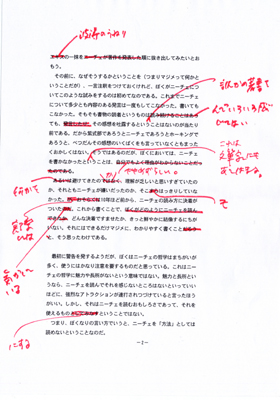

さっそく結論のひとつを言っておくが、ニーチェの哲学は使うにはかなり注意を要する。これはニーチェの哲学に魅力や長所がないという意味ではない。魅力と長所というなら、ニーチェを読んでそれを感じないところはないといっていいほどに、強烈なアトラクションが連打されつづけている。しかし、それはあくまでニーチェを読むおもしろさであって、それを使えるものにするということではない。

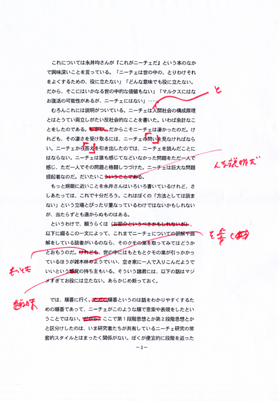

そこには使用説明書がない。取説がない。ぼくなりの言い方でいうと、ニーチェを「方法」として読みすぎないほうがいいということだ。これについては永井均さんが『これがニーチェだ』(講談社現代新書)という本のなかで興味深いことを言っている。「ニーチェは世の中の、とりわけそれをよくするための、役に立たない」「どんな意味でも役に立たない。だから、そこにはいかなる世の中的な価値もない」「マルクスにはなお復活の可能性があるが、ニーチェには、ない」……と。

説明がついている。ニーチェは人間社会の構成原理とはとうてい両立しがたい反社会的なことを書いた。いわば余計なことをしたのである。だからこそニーチェは凄かった。ダイナマイトだった。けれどもその凄さを受け取るには、ニーチェの「問い」を見なければならない。そうだとすれば、ニーチェから「答え」を引き出したのでは、ニーチェを読んだことにはならないということだ。ニーチェは誰も感じてなどいなかった問題をただ一人で感じ、ただ一人でその問題と格闘しつづけた。ニーチェはそういう、一方的で巨大な問題提起者なのである。

もっと炯眼に近いことを永井さんはいろいろ書いているけれど、さしあたってはこれで十分だろう。これはぼくの「方法としては読まない」という立場とぴったり重なっているわけではないが、当たらずとも遠からぬものがある。

というわけで、願うらくは以下に綴るこの一文によって、これまでニーチェについての誤解や曲解をしている読者がいるのなら、そのクモの巣を取ってみてはどうか。もっとも、世の中にはクモの巣がかかっているほうが雑木林を歩くようでいい、空き家に一人で入りこんだようでいいという趣味の持ち主もいる。そういう諸君には、以下の話はマジメすぎてお役には立てない。あらかじめ断っておく。

では、順番に行く。

順番というのは話をわかりやすくするための順番であって、ニーチェがこのような順で著作をしたということではない。だから、ここで第一思想段階とか第二思想段階とかと区分けしたのは、いま研究者たちが共有しているニーチェ研究の常套的スタイルとはまったく関係がない。ぼくが便宜的に段階を追ったのである。

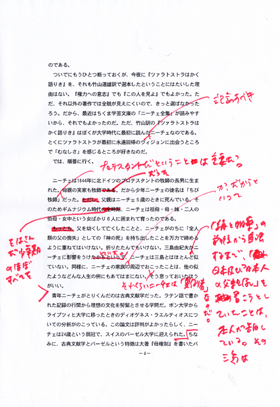

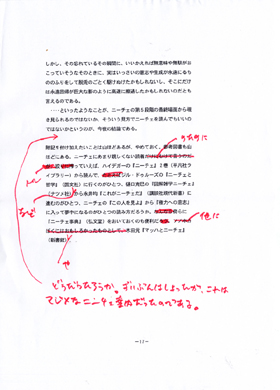

ついでにもうひとつ断っておくが、今夜に『ツァラトストラかく語りき』を、それも竹山道雄訳で選本したということにはたいした理由はない。『権力への意志』でも『この人を見よ』でもよかった。ただ、それ以外の著作では全貌が見えにくいので、きっと選ばなかったろう。最近はちくま学芸文庫の『ニーチェ全集』が読みやすいから、それでもよかった。ただ、竹山訳の『ツァラトストラかく語りき』は、ぼくが大学時代に最初に読んだ記念すべきニーチェなのである。ツァラトストラが最初に永遠回帰のヴィジョンに出会うところで「むなしさ」を感じるところが好きなのだ。念のために言っておくが、ツァラトストラとは、ヨーロッパ人にとって最も恐るべき未知の宗祖であったゾロアスター(ザラスシュトラ)のことをいう。

ニーチェは一八四四年にザクセン州のレッケンのプロテスタントの牧師の長男に生まれた。母親の実家も牧師の家で、だから少年の綽名は「ちび牧師」だった。プロテスタントの渦中にいたということは重要だ。のちにニーチェはプロテスタンティズムのキリスト教と対決することになる。

父親はニーチェ四歳のときに死んでいる。そのためギムナジウム時代をはさんだ少年期、「ちび牧師」は祖母・母・妹・二人の伯母・家政婦という女ばかり六人に囲まれて育った。父を幼くして亡くしたことや女ばかりに育てられたことと、のちにニーチェが「全人類の父の喪失」としての「神の死」を持ち出したことを万力で締めるように重ねすぎてはいけない。巧妙に折りたたんでもいけない。誰かの例と似ていると見すぎてもいけない。

たとえば、三島由紀夫が『絹と明察』前後から自決するまで、「日本及び日本人の父親像」を書こうとし、それを自分の身に引き受けたからといって、またその三島が若いときからニーチェに影響をうけていたようだからといって、ニーチェを三島に似ているなどと想定するのは、まったく的外れなのだ。二人はほとんど似ていない。三島のみならず、ニーチェの思想を他のどんな人生の似たような例にあてはめようとしても、無理がある。それくらいニーチェは「異例者」だった。そう思っておいたほうがいい。

青年ニーチェがとりくんだのは古典文献学である。ラテン語で書かれた記録の行間から理想の文化を髣髴とさせる学問だ。この下地は大きい。このあとのニーチェのテキスト性・言語感覚・概念分析力・歴史展望を支えた。

ボン大学からライプツィヒ大学に移ったときのディオゲネス・ラエルティオスについての分析がのこっている。この論文は評判がよかったらしく、ニーチェは二四歳という弱冠で、スイスのバーゼル大学に迎えられた。

バーゼルで古典文献学にとりくんだ大先輩には、『母権論』(みすず書房)を書いたヨハン・バハオーフェンがいた。『母権論』については第一〇二六夜にあらましを書いておいたので、それを読んでいただくとして、ニーチェはそのバハオーフェンから影響をうけた。とくにディオニソス(バッカス)のイメージに揺さぶられている。ただ、バハオーフェンが太母神的世界像に関心を示したのに対して、ニーチェはそういった大地型のグレートマザー追求ではなく、眩しすぎるほどに太陽的な神々に心を惹かれていた。それにバハオーフェンは最後まで敬虔なプロテスタントだったが、ニーチェは途中から「プロテスタントの神を殺したい」と考えた。二人の交友はあるところでプツリと切れた。

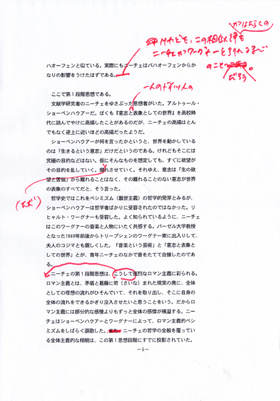

ここで第一思想段階である。まだ学究的だった文献学の研究者ニーチェを横殴りした一人のドイツ人の思想者がいた。アルトゥール・ショーペンハウアーだ。ぼくも『意志と表象としての世界』(白水社)を学生時代に読んでやけに高揚したことがあるのだが、ニーチェの高揚はとんでもなく逆上に近いほどの高揚だったようだ。

ショーペンハウアーが何を言ったかというと、世界を動かしているのは「生きるという意志」(der Wille zum Leben)だけだというのである。けれどもそこには究極の目的などはない。仮にそんなものを想定しても、すぐに欲望がその目的を乱していく。爛れさせていく。それゆえ、意志は「生の欲望と苦悩」から離れることはなく、その離れることのない意志が世界の表象のすべてだと、そう言った。意志と表象とを、根源なるものと仮象なるものとを、対比させたのだ。

哲学史ではこれを「ペシミズム」(厭世主義)の哲学的発芽と見る。オプティミズム(楽観主義)と対極にある。ふつうは楽観は悲観よりおもしろがれるのだが、ショーペンハウアーはその逆を突いた。そして「ミットライト・ペシミズム」を掲げた。ミットライトとは「共苦」のことである。ニーチェはこれをうけて、悲観の凄さに気がついた。ソクラテスやプラトンを「理論的オプティミズム」と批判して、それより「実践的ペシミズム」のほうが上等だと考えた。

同じくショーペンハウアーに驚いた者にリヒャルト・ワーグナーがいた。ワーグナーは「ショーペンハウアーこそ音楽の本質を認識した唯一の哲学者」と褒めそやした。よく知られているように、ニーチェはこのワーグナーの音楽思想にものすごく共感する。とくにバーゼル大学員外教授となった一八六九年前後からはトリープシェンのワーグナー家にしばしば出入りして、夫人のコジマとも親しくした。「音楽という芸術」と「意志と表象としての世界」とが、青年ニーチェのなかで音をたてて接合したのだ。

ニーチェの第一思想段階は強烈なロマン主義に彩られていった。ロマン主義とは、矛盾と葛藤にさいなまれた現実の奥に、全体としての理想の流れがひそんでいて、それを取り出し、そこに自身のヴィジョンをできるかぎり没入させたいと思うことをいう。だからロマン主義には部分的な感情よりもずっと全体の感情が横溢する。ニーチェはショーペンハウアーとワーグナーによって、ロマン主義的ペシミズムをしばらく謳歌する。ニーチェの哲学の全般を覆っている全体主義的な相貌は、この第一思想段階にすでに投影されていた。

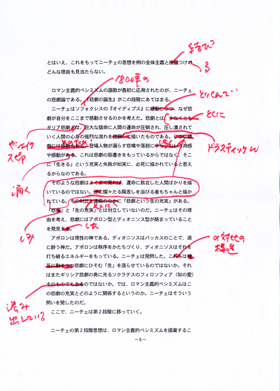

ロマン主義的ペシミズムの謳歌が最初に応用されたのが、悲劇をめぐる考察である。著作でいえば『悲劇の誕生』(一八七二)がこの段階にあてはまる。

ニーチェはソポクレスの『オイディプス王』にとりくんで、なぜ悲劇が自分をここまで感動させるのかを考えた。悲劇とは(とくにギリシア悲劇やシェイクスピアやラシーヌは)、巨大な宿命に人間の運命が圧倒され、押し潰されていく心身の痛みや悲しみを如実に描いた演劇的文芸である。しかし悲劇だからといって内容が「悲」だと見てはいけない。悲劇は運命に敗北した人間ばかりを描いているのではない。燦々たる陽差しを浴びる者もちゃんと描いてある。この対比力があるため、悲劇には感動がある(と、ニーチェは考えた)。だから登場人物がもらす悲嘆や落胆にすら共感がおこる。これは物語が悲劇的な筋書きをもっているからではなく、そこに「生きる」という充実と失敗が如実に、必死に描かれているからなのである。

こうしてニーチェは人間の世界には「悲劇という生の充実」があると見るようになっていった。「悲しみ」と「生の充実」とは対立していないと知ったのだ。ニーチェはその理由を考え、悲劇にはアポロン型とディオニソス型が絡まっていることを発見する。

アポロンは理性の神である。推理をする予告力がある。ディオニソスはバッカスのことで、酒に酔う情念の神だ。呪術によって解放する力をもっている。アポロンは秩序をかたちづくり、ディオニソスはそれを打ち破るエネルギーである。

ニーチェは発問した。この対比の構造は悲劇にひそむ「生」を漲らせている。それはどこから出てくるのか。ギリシア悲劇の奥に光るソクラテス以前の原型的な知的エネルギーが湧き出てきているのではないか。ニーチェはそういう問いを発したのだ。

ニーチェの第二思想段階は、ロマン主義的ペシミズムを揚棄することに始まる。揚棄とか止揚とかいうのは弁証法の用語だからぴったりはしないのだが、ここは大目に見てもらう。まあ、いまふうにいえばペシミズムを〝脱構築〟すると言ってもいいが、こういう言い方をしていると、ニーチェの問いに注目せずに自分の解釈ばかり説明したくなるから、やめる。

話を戻すと、この第二段階はディオニソス的なるものの強調によっておこっている。なぜディオニソスを強調すると次の思想の段階が始まるのだろうか。

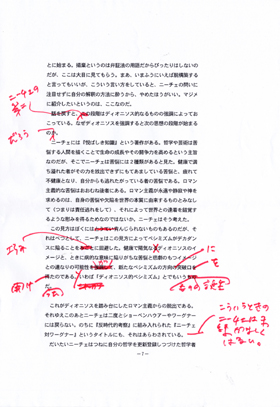

ニーチェには『悦ばしき知識』(一八八二~一八八七)という著作がある。哲学や芸術は苦悩する人間を描くことで生命の成長やその闘争力を高めるという主旨なのだが、そこでニーチェは苦悩にはきっと二種類があると見た。健康で満ち溢れた者がその力を放出できずにもてあましている苦悩と、疲れて不健康となり、自分からも逃れたがっている者の苦悩である。ロマン主義的な苦悩はおおむね後者にある。

ニーチェはこのことから、ロマン主義者が永遠や静寂や神を求めるのは、自身の苦悩や欠陥を世界の本質に由来するものとみなして(つまりは責任逃れをして)、それによって世界との逢着を錯覚するような慰みをほしがっているせいなのではないかと考えた。

この見方はぼくには肯んじられないものもあるのだが、それはべつとして、ニーチェはこの見方によってペシミズムがデカダンスに陥ることを巧みに回避した。この見方によって、健康で陽気なディオニソスのイメージと、ときに病的な意図に陥りがちな苦悩と悲劇のもつイメージとの連なりの可能性が、ペシミズムに新たな突破口を与えたのである。これがソクラテスともバハオーフェンとも異なる「ディオニソス的ペシミズム」というものだ。

ニーチェはディオニソスを踏み台にしてロマン主義から脱出した。それゆえこのあとニーチェは二度とショーペンハウアーやワーグナーには戻らない。のちに『反時代的考察』(一八七三~一八七六)に組み入れられた『ニーチェ対ワーグナー』というタイトルの付け方にも、それはあらわされている。こういうときのニーチェは未練がましいところがない。ニーチェとワーグナーに溺れると危ないという噂は、このあたりのことがわかっていない。

ニーチェは自分の哲学を更新登録しつづけた哲学者だった。よくいえば、自分の哲学を螺旋的に上昇発展させていった。あからさまにいえば昨日の思索の矛盾などものともせず、明日や明後日の方向のなかで強引に消化していった。そのたびに強烈な「問い」を発した。この「問い」はのちのちにもニーチェにとりつくものになる。

また、たとえ呻吟する思索がいまだ矛盾や欠点をかかえたままであっても、そうした途中の思索を後方に蹴って、前方に飛び出すのもうまかった。とくに自分自身の「生」をたっぷり含む認識論をつかって次のステージに飛び移るのがうまかった。

しかし、これは方法ではない。ニーチェにしかできないような、いやニーチェだけが好きにやってのけてしまった飛び移りというもので、それを方法としてジェネラルに取り出すことはできない。だから読者がニーチェの思想を方法としてなんとか自分の行動にあてはめようとおもっても、できない。気にいった映画スターの真似をしようったって、絶対にできないことと同じだ。そんな映画のようなことは現実にはめったにおこらないし、そんな場面の連続は映画以外のどこにもない。だからニーチェを真似して行動をおこすのはやめなさい。

では、どう思えばよいのか。ニーチェはそういう特別の哲学映画をつくったわけである。そう、思えばいい。その映画をおもしろがって見ればいい。ただ、それはカメラによる映画ではなく、言葉の映画だったのだ。

さて第三思想段階は、ディオニソス性を内包した「悦ばしき知識」をもって、何をするかということになる。ふつうに考えると、そんな悦びに満ちた知識が会得されているのなら、真理を探究したくなる。その真理を手にしてみんなに自慢したくなる。

が、ニーチェはこのことに疑問を呈した。結論から先にいえば、「真理は誤謬だ」と言ったのだ。この言い草はまるでパラドックスを言っているようなので(まさに半分以上はパラドックスでもあるのだが)、ちょっと説明がいる。

ヨーロッパ、とりわけキリスト教社会においては、真理とは「神の真理」のことをさしている。はなはだ理性的で理神的だ。一方、ニーチェの哲学の基本は出発点からして「生の哲学」である。「生成」(Werden)というものが大前提になっている。何が生成するかというと、世界が生成する。世界をいきいきととらえて自成しつつあるもの、それが生成だ。ニーチェにとっての真理があるとしたら、それは生成そのものなのである。生成だけなのだ。

生成はヘラクレイトスが早くに喝破したように、止まらない。流れている。成長や変化もある。人間でいえば赤児や子どもは生成そのもので、その後に変化し、分別をもつ。しかし、赤児は誕生して世界を「生」として小さな両手と輝く双眸で感じるものの、そこで真理をつかまえたわけではない。なんとなく感知するだけだ。大半は取りちがえる。それをお母さんが訂正する。社会が待ったをかける。

そうだとすると、生成の原点にはもともとは「誤謬」しかないということになる。赤児には真理はない(真理を知らない)。だから少なくとも原初にひそむ生成の真理を、人間は取り出すことはできない。それゆえニーチェは『権力への意志』に、こう書いていた、「諸物の流動という究極の真理は、血肉化が不能なものだ。われわれの器官は誤謬を掴むようにできている」。そして、この誤謬を「根本誤謬」とよんだ。

これはどういうことだろうか。世界は生成であって、それをもって真理としたいというのに、その真理を生成の発端において捉えられないというのは、奇妙である。奇妙であるが、ニーチェはそう考えるしかないではないかと言った。人間がこれと感じて掴むのは大小軽重のちがいはあっても誤謬でしかなく、しかもそれを生成の中に捉えるとすれば、それは「根本誤謬」の発動になってしまうのだ。それにもかかわらず、こうした生成の現象でおこっていることを無視して、別途に「神の真理」を主張できると思いこむのは、それこそおかしいではないか。そう言うのだ。

いったいニーチェは何を言っているのだろうか。真理を誤謬と見たほうが、すべてにあからさまに接することができるのではないか、そう、言ったのだ。これらのことについては『生成の無垢』(死後の編集)を読むとよい。このタイトルがあらわしているように、生成と無垢はニーチェにとっては同義語なのである。

こうして第四思想段階になる。真理は誤謬からしか始まらなかった。それなら「神の真理」への道はもともと誤謬から始まっていたということになる。だとしたら神は根本誤謬の発端なのである。かくてニーチェは傲然と「神は死んだ!」と言い放つ。『ツァラトストラかく語りき』の最も中心的な主張になっているところだ。

十年間、山中の孤独で叡知を鍛えたツァラトストラは、その叡知を人間に分け与えるために下山した。この下山はツァラトストラが現世に戻って、あえて「没落してみせる」という覚悟をしたことを暗示する。故意の自己没落によって何かを察知したかったのだ。ところが下山の途中、麓の森で老賢者と出会ったので問答をしてみると、賢者が「神の死」を知らないことに驚いてしまう。高い知識をもっているはずの賢者すら、いまだ古い道徳に囚われていることに呆れる。ツァラトストラの〝実験〟はここに始まっていく。これは哲学史では「道徳批判」とされている問題をニーチェふうに提出しているところにあたる。

ここでいう道徳とは、主にユダヤ・キリスト教社会が築きあげてきた「神の真理への道」のことをさす。また、それを居丈高に叫ぶプロテスタントの道徳観をいう。森の賢者はそのシンボルだった。ニーチェはそのシンボルに向かって「神の死」をぶっつけたのだ。道徳の系譜に疑問を投げかけたのだ。その詳細は『道徳の系譜』(一八八七)にまとまっている。道徳解剖学の書ともいうべきもので、もっぱらキリスト教僧侶の道徳を嗜虐に富んだ言葉で突き刺した。

しかし道徳を批判したところで、何も事態は好転しない。すでにニーチェは「神の死」を宣告しているのである。社会には神がいなくなったのだ。神がいない社会は何もないわけではない。神以外のすべてのものがある。矛盾も犯罪も渇望もある。混乱もある。そういう社会では、どんな道徳をもてばいいのか。ニーチェは新たな提案をせざるをえなくなる。神に代わる視点を導入しなければならなくなる。それは善悪の判断をくだす拠点をどこかに設けるということだ。

けれども、生の快感が溢れるディオニソス的なことが好きなニーチェは、そういう拠点はできるだけつくりたくない。もっと流れのようなもので覆いたい。そこでニーチェは身をひるがえす。善悪両方を彼岸から見るという立場のほうへ移るのだ。善悪の価値基準を超えるという立場だ。

ニーチェはこういう立場を「超人」(Übermensch)とよんだ。また、その立場がどのように生成されるかということを、『善悪の彼岸』(一八八六)に書いた。

ここで、新たな問題が残った。神が死んだあとに人生や世界がむなしくなる人々がいるということだ。ここをどうするか。第五思想段階は、この問題に挑むこと、すなわちニヒリズムをどう考えるかというステージになる。

ニヒリズム(Nihilismus)とは何か。虚無感にさいなまれることだと決めつけてはいけない。ツルゲーネフが定義しているのだが、「権威に屈せず、どんな原理にも屈しない信条」というのも立派なニヒリズムなのだ。こういうニヒリズムはバクーニンやドストエフスキーに継承されている。

一方、ニーチェは早くにペシミズムをわがものにしていた。そして、それをショーペンハウアーからディオニソスのほうへ転換させていた。ただし、そのときはまだ神は生きていた。だからペシミズムは現世を厭世するだけでよかった。それなら、「神の死」のあとにやってくる極度のペシミズム、すなわちどんな原理にも屈しないニヒリズムを、どう見たらいいのだろうか。

ニーチェにおけるニヒリズムは、一言でいえば「神なき生を察知した者の根底の態度」のことである。何事にもゆるがない。その態度から見ると、神の消失や不在に不平をいい、不満をのべ、なんだかんだと言い連ねて、それをもって社会に勝手な原理をもちこんでいる者たちに腹が立つ。これは「神の死」を隠蔽するものである。そこでニーチェは何事にもゆるがないニヒリズムを動かそうと考える。能動的なニヒリズムをつくったのだ。

能動的ニヒリズムはいっさいの権威と対決することになり、いっさいの欺瞞と対決することになる。そのとおりなら、まことにすばらしい。

しかしながらよく話の順番を考えてみると、ニーチェはこのことを「超人」の目で見ているわけだ。その超人はすでに「神の死」を超えてしまっている。超人は神の真理を求める道徳に決別し、善悪の彼岸に立つことを見通したのだから、現世的なニヒリズムを当初において超えてしまったのだ。そんな超人がニヒリズムの能動を叫んでも、誰もそこにはついてはいけない。超人とは現世からの脱出を終えた姿なのである。しかし大半の人間は現世のほうにいる。

ニーチェは「超人」をつかって先に進みすぎたのだ。そこでニヒリズムを明るくさせたのだ。けれども、現世の穢土にいる者にはニヒリズムを能動させることはできそうもない。現世こそ現世ニヒルの巣窟なのだ。かくてニーチェは、もう一度、「神の死」のあとの現世に戻っていかなくてはならなくなった。まさにツァラトストラの下山とは、その残された世界をどう見るかという問題だった。

これで見当がついたとおもうのだが、第五思想段階は、ニーチェがニヒリズムの本質に分け入るという、やや逆戻り的なステージになっていく。ここでのニーチェは下山したツァラトストラ同様に、神の不在に文句をつけ、神の助言がないことを不平とするものの歴史にメスを入れていくことになる……。

ニーチェの逆戻りは格闘だった。そのあげく、ニーチェはそこに怨恨と復讐の気持ちがわだかまっていることを発見した。ニヒリズムを卑しいものにしているのは(ニヒリズムを現世に押しとどめているものは)、復讐をのぞむ気持ちだったのである。

ニーチェはこれを摘まみ出すしかないと考える。『ツァラトストラ』ではこう書いた、「人間が復讐から解放されること、これが私にとって最高の希望への橋であり、長かった悪天候ののちにかかる虹である」。こうしてニーチェは、いわゆる「ルサンチマンの哲学」を披瀝する。

ルサンチマン(Ressentiment)は「怨恨」と訳されることが多いのだが、一筋縄ではいかない。モンテーニュの『エセー』に使われていて、ドイツ語にはフランス語から転用された。「不満」「憎悪」の意味も含むし、「傷つきやすさ」のニュアンスもある。ニーチェが使うルサンチマンには、正義感も入っている。実際にもニーチェは、正義感はそのどこかに復讐心を秘めているというのだ。

それゆえニーチェの「下山したニヒリズムの哲学」は現世における数々のルサンチマンを暴いて、現世に広がるいっぱしの正義感を次々に叩きつぶしてしまうのである。ニーチェのダイナマイトは、ここにおいて神を、道徳を、正義を次々に打倒して、ニヒリズムの奥に隠れていたものを晒していく。

これがニーチェの本来の意図だったかどうかは、ぼくには疑問である。ニーチェは「神の死」の前に進んでいたのだから、わざわざ現世に戻って怨恨する者に斧をふるわなくともよかったはずである。それをニーチェはやってのけた。たしかにその打撃力は凄まじい。爆発力は凄まじい。しかしこれで迷惑したのは、こうしたニーチェに奮いたってしまった者たちだったろう。ニーチェを読んでその思想を真似た者たちは、まるで世の迷妄を払うニーチェの斧として、自分を正当化できてしまったからである。

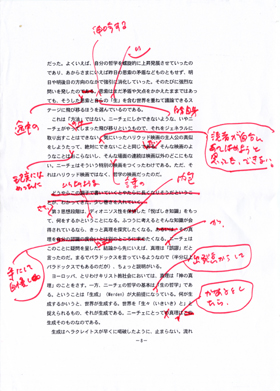

そこでいよいよ第六思想段階になっていく。ちょっと事情が入り組んでいる。ここの特色は『権力への意志』の問題を問うことにある。

ニーチェの生前、『権力への意志』(一九〇一)は著作物になってはいなかった。ノートを取っているうちに錯乱したからだ。『権力への意志』は妹のエリーザベトらがニーチェのプランにそってのちに編集したものだ。そういう事情だったにもかかわらず、『権力への意志』は圧倒的に示唆に富む。理由ははっきりしている。すでに何度も指摘しておいたが、ニーチェの思想には飛びがある。矛盾を抱えたまま飛び上がり、次のステージに移っていく。そのうち矛盾が消化され、昇華されることもある。そうでないまま、ニーチェ自身が自分が用意した二律背反や行き過ぎに引っ張られていくこともある。そのため長い論文をベタの文章で読んでいると、わかりにくいところが多く、かなり苛々させられる。

それが『権力への意志』にはない。すべてがアフォリズムとして編集されているからだ。ニーチェはこの本の素材をノートに短文のかたまりでしか残せなかったのであるけれど、それがよかった。このことからニーチェの思想の特色はそもそもがアフォリズム的なものなのではないかと推察することもできる。ニーチェはベーコンやヘーゲルのような体系的な思想家ではなかったのだ。

それなのに、ニーチェは強引にも長文をつくってきた。そのためニーチェの追随者はそこから思想原理や行動原理を抜き出すようになった。しかしひょっとすると、ニーチェはそうした原理をつくろうとしたのではなかったのである。

それで、『権力への意志』であるが、この権力とはどういう意味かを弁えておく必要がある。ニーチェにとっての権力とは自己保存力のことなのである。ラテン語では「コナトゥス」(conatus)という。スコトゥスやスピノザやホッブズがよく使った。だから権力というより社会と人間が関与するすべての「力」とみたほうがわかりやすい。

ニーチェはこの「力」を、「力を求める衝動」と、これを抑制する教育本能や育成本能との関係でつかまえようとした。これで見当がつくように、力はその根源で爆発(解放)できないことのほうが多い。それならそこにダイナマイトを仕掛けてみたい。下山したニーチェはまだ斧をふるっているわけだ。

ダイナマイトは大きなビルの爆破に似て、いくつも各所に仕掛けなければならなかった。なぜなら、自己保存力は成長した自己を保存したいということなのだが、近代に向かうにつれどこの国でも教育や育成は充実してくるのだから、その規模や質量はかなりがっしりしたものになっている。

しかも、近現代の人間は個人主義や自我が大好きである。そのためその奥にひそむ「力」を引き出すのがむずかしい。それを爆破するのはなみたいていじゃない。仮に、爆破ができるとすれば、その奥からどうしたら「力の本来」を引き出せるだろうか。いや、そういう本来の力は引き出せないと、ニーチェは推理した。

このことを理解するには、資本主義市場を考えてみるとよい。ニーチェの時代のドイツはビスマルクの時代である。ニーチェが著作に耽っていたときのドイツはビスマルク体制化にあったが、ビスマルクの失脚とともにドイツの資本主義は帝国主義に向かっていった。ニーチェはそこにいたるまでのドイツの資本主義をよく観察していた。

資本主義市場とは、全員が成長した自己保存力を競いあう場のことである。力の市場のことである。力のある者は商品も売りたいし、労働力もほしい。資金もたくさん調達したいし、できれば名誉や名声も手に入れたい。広告をし、プロ野球球団を買ってでも名前を売りたいときもある。ようするにパワーが勝負なのだ。しかしながら、こうした市場で何がおこるかは、アダム・スミスが洞察したように、ひとつとしてシナリオで決定できるものはない。どんなことも予想がつきにくい。「見えざる手」がそこに無数にかかわって、次々に結果が出てくるだけだ。

パワー(コナトゥス)の本質はついに顔を見せないのである。すなわちこのパワーは本質的には無目的なのだ。資本主義市場という場の作用が、何かをおこしているだけなのだ。

ニーチェもだいたいはこのような推理によって、権力の意志というものが特定のイデオロギーなどで構成されているわけではなかったことを暴くのである。いや、そのことに気がついたのだ。これは同時期に資本主義市場を観察していたマルクスとはまったくべつの見方であった。

ニーチェはこう考えた。重力や電磁気力といった自然がもつ力のように、社会の力があるわけではない。それなのに人々が政治力や資本力や教育力などの「力」に巻きこまれていくのは、それらをめぐる「解釈」が進行し、その説得に負けているからなのである。たとえば〝お金〟はたしかに力をもっているようだが、その実体である貨幣の力は交換力でしかない。貨幣はAの欲望とBの欲望をつなげるための解釈の基準でしかない。貨幣そのものに力があったのではなかったのである。

そのように見抜いたニーチェは、あらためて「力」や「権力」というものは、解釈のレベルで掴まえられたものでしかないと実感したのだった。

けれども、そうなると、これまで「意志」だろうと見ていたものは何だったのかということになる。おそらくは、都合のよい解釈をほどこした人々の「欲望」にすぎなかったということになる。いや、本来の意志はもともと「生」の発現としてあるのだが、それはとっくに原初の姿を離れて、さまざまな欲望解釈にまみれたものになっている。しかもその欲望と力とのあいだには、何が原因で何が結果であるというような因果関係はない。「空腹」と「牛肉」は最初から因果関係をもっていたのではなく、しだいに欲望と交換と解釈によってつながっただけなのだ(実際にも日本人に空腹と牛肉が結びついたのは明治になってからのことだった)。

またまた比喩的な例でいうが、ドルと円にも因果関係はない。アメリカ大陸と日本列島に住む人々が欲望と交換を重ねたうえでドルと円が別途にできあがってきただけで、それがいつしか出会ってからかなりの時間をへて、二つの関係に新たな解釈が加わっただけなのだ。それが国際通貨社会になり、スミソニアン合意などをへてからは、またまた別途の交換レートによる解釈が加わっただけなのだ。他のもろもろの商品だって同じことである。それらを市場の出来事として見れば、そこにはまさに「見えざる手」が動いただけなのである。

つまりは、これまでの歴史社会で見えている「力」の諸相は、結局は「生」に端緒したさまざまな欲望の諸関係を、時代や民族や政府や企業が次々に解釈を加えてかたちにしてきた痕跡の数々なのである。そう言うしか、ない。それゆえ、本来の「力」にめぐりあうには、爆破をつづけたってダメなのだ。やっぱり「生」に戻ってそこを無垢にするしかない。

こう、考えきったニーチェは、自分の組み立てた推理や論理に満足しただろうか。そうではなかったのだ。まだまだ何かがおかしかったのだ。

何がおかしかったのか。ニーチェはこのように考えること自体の虚構性や仮想性に自分がさしかかっていることに、突如として気がついたのである。ここは凄い。

道徳の変遷は解釈の変遷でしかないと自分で言いながら、その反面で、歴史や社会や道徳の因果を記述してしまっていることに気がついたのだ。力と欲望とのあいだに因果関係はないと言いながら、その本来の姿を見るには「生の無垢」に戻るしかないというふうに差し戻したにすぎなかったのだ。

ニーチェは愕然とする。こんなことを自分がしたかったのかと、落胆もした。けれども、あきらめるわけにはいかない。ここにおいてまた、ニーチェは自分の思索の全プロセスを問うたのだ。ニーチェは強引にふりかえる。自分で自分に「この人を見よ」と言って聞かせる。

「この人を見る」とは、自分の思索の道筋をふりかえるということだ。ふりかえってみて、ちょっとギョッとした。これはひょっとすると堂々めぐりではないか。ひたすら何かの問答をくりかえし、ある回路を指し示してきただけではなかったのか。自分はつねに太始をめざすための回帰を伝えようとしているだけだったのではないか。そう、見えてきた。

これはまことに奇怪な自己撞着だ。あまりにも回路や回帰というようなことばかりを強調している。まさに堂々めぐりのようなことに入っている。しかしニーチェには、このくりかえしとしての堂々めぐりこそ、これまで求めてきた思考が最後に向かうべき様式のように見えてきたのだった。こうしてニーチェは、いよいよ第七思想段階の「永遠回帰の思想」というものにすべてを向かわせていくことになる。

話は最後の頂点にさしかかる。この仕上げの段階は、これまでのすべてのニーチェの考え方を、一挙に並べなおしてあえて堂々めぐりさせてしまうことをいう。それは、一八八一年の八月中旬、スイスの山村シルス・マリアでの滞在中、ニーチェが散歩の途中に岩のかたわらで霊感のごとく感得した永遠回帰のヴィジョンに始まった。

それにしても、なぜ堂々めぐりが「永遠回帰」(die ewige Wiederkunft des Gleichen)といったような高尚な概念で語られる必要があるのだろうか。この問いは、論理的にはニーチェの最後の問いになる。しかしながら、この問いには答えはなかった。ここにおいてニーチェは、「問い」を発することにも終止符を打ったからである。そして永遠回帰こそ最後の思考であり、最後の思考回路の様式だとみなしたのだ。『この人を見よ』では、こう書いている、「永遠回帰はおよそ到達しうる最高の肯定の様式である」。

このことを『ツァラトストラかく語りき』の物語から暗示してみたい。ここに、ニーチェのいっさいの意図が隠されている。

さきほど書いておいたように、この物語の冒頭は叡知を身につけたツァラトストラが下山してくるところから始まる。「神の死」に気づかない人間に呆れながら、ツァラトストラは最初に着いた町で群衆に説法を始める。まず「超人」について、ついで「おしまいの人間」について語った。が、群衆は大笑いするばかりだった。無意味な話に聞こえたのである。

ツァラトストラは真理を聞きうる群衆に出会うためには、聞き手を成育しなければならないと感じた。そこで「まだら牛」という名の町では弟子をとって、二二にのぼる説法を組み立てた。そして「生」や「大地」の意味を教えた。しかし弟子たちはまだ成長していなかった。失望したツァラトストラはいったん山に帰ることにする。ここまでが第一部にあたる。

第二部では、ツァラトストラは弟子たちがはやくも邪教に侵蝕されていることを知り、ふたたび下山を決意する。「至福の島」に渡って、以前に倍する布教に専念した。とくに「同情」が美徳であるんだとか、「真理」が純粋なんだといった妄想から人々を解放しようと努めた。ところが、それをしているときに、声なき声が聞こえてきて、ツァラトストラに「究極の真理を語りなさい」と言った。ツァラトストラはそれには答えられなかった。

第三部、ツァラトストラは船の中で船乗りを相手に語り始めた。かれらは総じて「大胆に求める人」や「あえて試みる人」だった。ツァラトストラはくりかえし同じ話をしてみた。静かな納得が広まっていったように見えた。また、船員たちは無気力になっているようにも見えた。ツァラトストラはただくりかえしただけだったのが、人々を奮いたたせていないことに気づき、自分がしていることが無駄のようにも見えた。むしろ語るのではなくて歌うべきだったかと思う。

最後の第四部では、ツァラトストラが山中に戻っているところへ、噂を聞いた者たちが教えを求めてやってくる。かれらは並外れた者たちで、何かを試しにやってきたのだった。案の定、驢馬を神々に仕立てて遊興したり、祭りをしたりして騒ぐ。ツァラトストラは困りはてるのだが、気をとりなおし、思いをこめて「夜にさすらうものの歌」を唄った。けれども、それはかれらの誘惑だったのである。ツァラトストラは三たび、山を下りることにする。没落に向かうことを三たび選ぶのである。今度こそは、自信をもってただくりかえすことをめざせばいいと確信して――。

ニーチェはツァラトストラに半身を託して、永遠回帰の思想を語りの様式そのものとしたわけである。ここでは「無意味」や「無気力」や「無駄」といった、すれすれの問題が滑空する。たとえば、ツァラトストラがくりかえしを見せたとき、船員たちが感じた無気力とはニヒリズムのことである。これについてはすでに説明しておいたので省く。ツァラトストラの話が無意味に聞こえたというのは、そこに「無垢」があったからである。

では、無駄とは何か。「無駄」のドイツ語は“umsonst〟である。“um〟は「遠回り」とか「回避する」といった意味をもつ。「ここには何かがない」という状態の暗示だ。無意味のことだとおもえばいい。“sonst〟は「これ以外」とか「ほかの時」といった意味をもつ。ニーチェはこの“umsonst〟という言葉を使って「無」(Nichts)に近づいたのである。

絶対の無ではない。相対の無でもない。くりかえされる無の導入なのだ。もっとわかりやすくいえば、「そこ」に近づくと無が、またべつの「そこ」に近づくと無が出てくるような、そういうとびとびの無がくりかえされるということなのだ。これこそまさにニーチェが「究極のニヒリズム」とよんだフォーマットでもあるのだが、ぼくからすると、「べつ」や「ほか」を作用させた思想に見える。

ちょっと、ぼくの話をさしはさみたい。いまは中公文庫に入っている『花鳥風月の科学』(初版・淡交社)は、ぼくが二五年前に朝日カルチャーセンターで一〇回にわたって話したことを再生して加筆したものである。

その最終回近く、「べつ」と「ほか」の感覚について語った。月という得体の知れない存在に寄せた人間の想像力について説明した。月は地球上の人間にとってはくりかえしあらわれる。しかもまったく正体がわからない。そこへ行った者もない。月は、われわれとは「べつのもの」「ほかのもの」なのだ。それでいて地球とつながった運動をしつづけている。

こういう前段を話したうえで、われわれにはどうしても「べつ」とか「ほか」が必要になるときがあるのではないか、のみならず、「べつ」や「ほか」に出入りしようとする瞬間だけにパッとわかることがあるのではないか。そういうことを話してみた。四十代に入って『空海の夢』(春秋社)を書きおろしたときにも、われわれはよく「代わるがわる」と言うけれど、その「代わる」と「がわる」のあいだにすべてが見えるときがあるのではないかと書いた(その後、ぼくはこれらのことを「コンティンジェンシー=別様の可能性」と言うようになる)。

ニーチェは、ぼくが感覚的に言ったことを、とっくに気がついていたのだ。瞬間的に解釈の転換をおこすことが、解釈でもなく瞬間でもないことを告知することがありうるということをよくよく知って、その転換がどこでおこるかをツァラトストラに託して語ったのだ。

これは、「意志」や「生成」の消息を暗示する最も重要な語り方だったろう。われわれはいつもは「意志」や「生成」のことなど忘れているものだが、しかし、その忘れているその瞬間に、いいかえれば無意味や無駄がおこっていそうなそのときに、実はいっさいの意志や生成が永遠なるもののふりをして脱兎のごとく駆けぬけていたかもしれないし、そこにだけは永遠回帰が巨大な影のように高速に擦過したかもしれないのだ。

ツァラトストラがくりかえしを完了した瞬間に見たものとは、そんな消息だった。ニーチェの第七思想段階の最終場面から高速にやってくるのも、この消息なのだ。さらにいえば、われわれがニーチェの全哲学をへて覗き見られるのはこういう消息の光景なのである。

そして、この光景を覗き見るためになら、そういう見方でニーチェを読んでもいいのではないかというのが、ぼくの今夜のマジメな結論である。

ニーチェには精神に関する有名な比喩がある。「最初は駱駝のごとくあり、次に獅子となり、最後に童子とならん」というものだ。『ツァラトストラかく語りき』にある。「われら汝らに精神の三態を説く。精神が駱駝となり、駱駝が獅子となり、かくて最後に獅子が童子となる」という箇所だ。

その一節の最後で、ニーチェはさらにこう書いた。これがおそらくニーチェの全貌のなかの最も過不足ない思想を物語っていると思われる一文だ。ぼくが今夜に案内したこともすべて入っている。

童子は無垢であり、忘却である。新しい発端である、遊びである。みずから回りいづる車輪である。第一の運動である、聖なる肯定である。そうではないか、わが同胞よ。創造の遊びには聖なる肯定を必要とする。かくして精神は、いま、みずからの意志を意志するようになる。世界を喪失していた者は、いま、みずからの世界を獲得する。