父の先見

五月書房 1972

Osward Spengler

Der Untergang des Abendlandes 1918~ 1922

[訳]村松正俊

並べてみても叩いてみても、問題作である。ゲバラの愛読書だった。だが、いまだに評価が落ち着かない。シュペングラーは文明論的な比較形態学の試みとしてこれを世に問うたのだが、この著作の成果を歴史学界がうけいれたことはない。

この大著に発見がないかといえば、もちろんいくつもの発見と指摘と暗示がある。とりわけ「歴史の運命」が書いてある。ただ、それが理論的な組み立てからはずれていること、著者の独断が強すぎること、およびその主張とのちのナチズムの主張との類似性が指摘されたため、いまなお問題作にとどまっている。

それでも、シュペングラーの方法と成果は、10年をへてトインビーやソローキンやクローバーらに継承された。もっともそれがトインビー学派の総集編的な継承でもあったため、シュペングラーの独自性が見えにくいきらいもあった。

目をそらしてみても縮めてみても、大作である。本訳書では二段組400ページが二巻にわたる。第一巻「形態と現実と」は世界史を「アポロン的なるもの」と「ファウスト的なるもの」でとらえて、その比較と鳥瞰のなかにインド文化、ギリシア・ローマ文化、アラビア文化、ヨーロッパ文化などを並進させて特色を炙り出した。第二巻の「世界史的展望」ではそれを、起源・土地・科学・国家・貨幣・機械というふうに発展史的にたどりつつ、とくにヨーロッパに比するアラビア文化の充実を説いた。

1950年代になってから、あまりの大作だというのでヘルムート・ヴェルナーらが原文をくずさないでつなげた縮約版を刊行した。これはトインビーらものちに真似た手法だった。

刊行時期からしても表題からしても、話題作である。ベストセラーであって、ロングセラーでもある。表題がセンセーショナルで、ヨーロッパ中を疲弊させた第一次世界大戦がやっと終了した1918年刊行のせいもあって、爆発的に売れた。これは全部が刊行されたのではなく、初期の草稿にあたるものの刊行だった(第一巻)。けれども「西洋の没落」というフレーズは、その後のヨーロッパの現代と未来を語るうえでの常套語になった(いまでもこの言葉は殺し文句になっている)。日本語版もよく売れたが、戦後は五月書房が版権を独占し、改訳をしていないため、最近では一般にはあまり読まれなくなったままにある。翻訳もよくない。

最初に問題作である理由について説明しておく。大きく絞れば、2つある。

ひとつには、本書は「あらゆる文化は予定された歴史的運命によって発展し、変貌し、ついに円環をなす」というふうに読めるため、当時ちょうど台頭しつつあったナチズムを勇気づけ、鼓舞してしまった。そこが問題にされた。周知のようにナチズムはアーリア民族の現代的未来的神話の捏造によって第三帝国を予言的に実現しようとしたのだから、本書が歴史的運命は円環となって永遠になると主張しているのなら、これはもってこいの歴史書だったのだ。はたしてシュペングラーがそのように歴史を描きえたかどうかは、しばらく措くとする。

ともかくもナチからのシュペングラー賛歌がいっとき連打されたのは事実だった。だから、のちにシュペングラーの歴史家としての立場と見識が問われた。そればかりか戦後には“思想戦犯”の扱いもうける。ただし経緯の詳細は知らないが、シュペングラー自身はナチに入党していない。ナチからの誘いも断っている。ちなみに日本ではGHQの出版統制リストに本書があがっていて、戦後しばらくは翻訳刊行が禁止されていた。やはりナチズムやファシズムの系列に入るとみなされたせいだった。

もうひとつのことは、少々説明が面倒になる。本書は一部の歴史研究者から反歴史学ではないか、そうでなければ歴史記述にあるまじき態度とみなされた。そのため問題作とされてきた。

実際にもこの大作の第一行目は、こう書かれていた。「歴史を前もって定めようという試みがなされたのは、本書がはじめてである」。大胆な文句で、だいそれた自信だ。しかし、こんな規定が歴史にあてはまるとは歴史学者たちは考えない。

歴史にも予定調和がありうるというようなことくらいなら、すでにライプニッツの時代から何度も暗示されてきた。けれども、そのことを実証して歴史を解読しなおすという試みは、ふつうは手をつけない。経済学におけるコンドラチェフの周期や回帰予想のように、統計学による推定ならありうる。シュペングラーはそうではなく、「意味」における歴史実証を試みたのだ。誰も思わないことで誰も手をつけなかったことを仕出かしたのである。

当然に学界はそっぽを向き、一般読者はよろこんだ。たしかに反歴史学めいているが、それはまだ聞こえがいいほうで、ようするにこんな歴史書はありえないという痛罵が投げつけられた。

シュペングラーはなぜにまた、そんなさかしまな理念と手法をおもいつき、これを世界史の文化形態に実証的にあてはめようとしたのか。第一次世界大戦を目の当たりに体験して、ここにヨーロッパが混乱し没落しつつあると実感したからだった。

このことはトーマス・マンをはじめ当時の多くの知識人の実感と一致する。ほとんどの知識人は世界大戦がヨーロッパでおこったことに半ば絶望的なものを感じていた。そこでせめてヨーロッパがなぜこうなってしまったのかという「自己文明の限界」を解明したい。これはそこそこの哲学者や歴史家なら必ず考えることである。作家ならその根拠を何かに取材して描きたい。トーマス・マンはそうした。

シュペングラーもそうだった。今後のヨーロッパの運命を見定めるには、世界の歴史がどのように変遷してきたかという「歴史論理」を見いだし、その「歴史論理」によってヨーロッパの将来を予見する以外にないと考えた。しかし、ここからがちょっと変だったのだ。「歴史論理」があるとして、それを過去にあてはめるならともかくも、未来にあてはめようとしてしまった。これは逆倒ではないかと非難された。

ところが、である。ところが、ここからがいささか理解しにくい意外な展開になるのだが、本書においてはそんな逆倒のあてはめなど、どこにも書いてはいないのだ。幸か不幸か、本書は反歴史学にはならなかったのである。シュペングラーは過去の歴史に「歴史論理」を見いだすことに熱中し、たしかに自分の試みが「歴史を前もって定める」とは言っていたのだが、まったくそんなふうにはならなかったのだ。

まとめれば、シュペングラーは反歴史学に失敗し、むしろ歴史の見方を新たに樹立しようとしたのである。

オスヴァルト・シュペングラーはハルツ地方はブランケンブルク生まれのドイツの数学者だった。専門の歴史家ではない。ノヴァーリス同様、父親は鉱山技師である。ハレ大学、ミュンヘン大学、ベルリン大学で自然科学と数学と芸術を専攻した。卒業論文はヘラクレイトス研究だ。

その後、ミュンヘンに移っているときに第二次モロッコ事件がおこり、ひょっとすると世界大戦がおこるかもしれないという危惧をおぼえた。予定していた「保守主義と自由主義」をめぐる政治理論の執筆計画を捨て、歴史の解明のための研究にとりかかる決意をした。第一次世界大戦が勃発したときは30代になっていた。

それ以前、シュペングラーは形態学の研究に入っていた。とくにゲーテの形態学に没入した。そこであらかたこんなふうな着想をもった。「死んだ形態を認識する方法には数学は有効だが、生きた形態を理解するには類推こそが有効だ」。

シュペングラーはしばらく生命的形態の分化や進化や遡及に関心をもち、それを歴史に適用してみることをおもいついたのである。「形態の原理と法則の原理とが世界を形成する根本因子なのではないか」という見方だ。ゲーテは死んだ自然が生きた自然と対立共存していることに注目し、法則が形態に対立していると見るのはまちがっていると考えていた植物形態学者だった(同じことをヘルマン・ワイルも考え、またそれを自然哲学にして研究した)。こういうゲーテに感応したシュペングラーは、それならばなんとか「生きながら発展していく歴史というものを印象づけられないか」と考えた。

シュペングラーが歴史的現在に向けて大胆な踏み出しを決意したのは、ゲーテとともにニーチェによるところが大きい。ニーチェの哲学は歴史を永遠回帰させる意志が満ちていた。ニーチェは、生きた意志の発展を「アポロン的なるもの」と「ディオニソス的なるもの」の交代と連絡によって記述した。

シュペングラーはそのディオニソス的なるものに、ゲーテから学んだ「ファウスト的なるもの」を代入することを思いつく。アポロン的なるものとは、ディオニソスのようには酔いしれない全知全能の意志表出に向かおうとする趨勢のことである。

シュペングラーによると、おおむねこういった構図に1911年ごろにはたどりついたのだという。ただこれだけならば、ゲーテ=ニーチェ型の自然哲学か生命哲学か、あるいは本書においてもピタゴラスからアインシュタインまでを記述しているのだが、そうした得意な科学発展史を加えての科学哲学のようなものがめざされていたにすぎなかっただろう。

そこに始まったのが大国間の獰猛な連携と背反による世界大戦だ。予想していたとはいえシュペングラーはその規模と非人間性に動顚してしまう。これがヨーロッパの現実なのか。これがヨーロッパ文明の歴史的帰結なのか。第一次世界大戦のその後の展開や結末は想像を絶するものだった。ましてドイツが敗北し、未曾有の経済負債を背負わされ、あっというまにマルクが暴落していったことにも呆然とした。

シュペングラーは戦禍が広がるなか、ゲーテ=ニーチェ的意志による歴史適用を急ぐようになっていった。アポロン的魂とディオニソス的魂は「生きている自然認識」のための武器から、ヨーロッパの混乱と没落を救う「生きている歴史認識」のための武器に変更された。こうしてとりくんだのが大著『西洋の没落』だったのである。

冒頭の第一章を「数の意味について」とした。「数学というものはない。あるのは多くの数学だけである」と書いてみた。「数それ自体というものは存在しない。多くの数世界はある。インドの型、アラビアの型、ギリシア・ローマの型、西洋の型がある」と書いた。なぜシュペングラーはこんなふうに書き出したのか。おそらく2つの意図が動いたのだ。

ひとつには、歴史の変化は数学の変化にあらわれているとみなしたかったのである。実際にも随所に民族と時代と数学との関連を指摘している。しかし、この意図は貫徹できていない。もうひとつは、数学的思考は建築や音楽や技術に転化しているのだから、歴史に出入りした文化の型を克明に見ていけば、歴史の失敗も今後の展望も見えてくるだろうと見た。この2つの意図をもって、高度に成熟した歴史文化はどういう特徴をもっているのかという分析に入っていった。右にも書いたように、反歴史学といった見方はない。

シュペングラーは比較類推の手法によって、まずギリシア・ローマ文化と西洋文化の比較をおこない、そこで見いだされた特徴(これも歴史論理というほどのものではないかわりに、それよりずっと直観的な歴史イコノロジーに富んでいる)をもって、これをパターン(形態)に分け、それをエジプト文化・バビロニア文化・アラビア文化・インド文化・中国文化・メキシコ文化の6つの歴史領域にあてはめていった(のちにロシア文化が加わった)。とくにアラビア文化やその数学観に費やされた執筆量はべらぼうに多く、この一点だけでもまったく類書を寄せつけなかった。

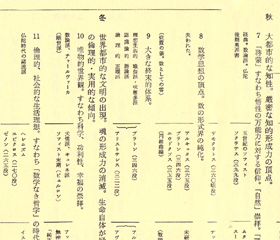

ついでシュペングラーがとりくんだのは、6つの歴史領域にひそむパターン(形態)が、共通してどのように変遷していったかということだった。ここでは「春・夏秋・冬」ともいうべき三段階をへて、どんな文化形態にも成長期・後半期・没落期がおこっていることを“立証”しようとした。

とくに工夫を凝らしたのは、各段階の現象や表象は地域と年代をこえて「同時代的」になっているとみなしたことである。ここにはニーチェの少なからぬ影響が投影する。とくにヨーロッパの歴史がギリシア・ローマの繰り返しになっていることに注目した。たとえば、春ではトロイ戦争とが十字軍が、ホメーロスと『ニーベルンゲンの歌』が、建築におけるドーリス様式とゴシック様式とが時代をまたいで同時代的なのである。夏秋では、ディオニソスとルネサンスの人文主義、ピタゴラスとピューリタニズム、ソフィストと啓蒙思想が並ぶとみなした。しかし冬になるとすべての文化は爛熟と退嬰に入って、これを回復するのは絶対に不可能であると論じたのだ。

本書は、ヨーロッパの現状がすでに「秋」に入ってしまっていると断じた。それなら「冬」はどうなるか。今後のヨーロッパ社会は国家や家族が分散して新たなつながりを求めざるをえなくなるだろうこと、「母性の力」がそうとうに後退して「性と資本」とが近づいて「欲望と商品」が直結していくだろうこと、そこを縫うように泳ぐのはデラシネ的なコスモポリタンたちばかりになるだろうと予想した。

かくてシュペングラーは、この段階に入ったからにはもはや後戻りはありえず、それゆえ文明をせめて新たなニーチェ的円環(永遠回帰)にしなければならないのだが、それには宗教の腐敗と都市の爛熟がこれを阻むだろうから、結局はヨーロッパ文明はしだいに有機体のような完全開花をめざして没落していくだろうと結んだのである。これが『西洋の没落』という標題通りの結論だ。つまり、ヨーロッパ文明は生命有機体に似て、もはや新たな創造力を失って、全身をフル稼働させながら老境に向かって衰退していくしかあるまいと見たわけだった。

ずいぶん冷徹な見方のようにおもわれようが、読んでいると必ずしもそのようには感じない。むしろ熱情的な潔さのようなものがやってくる。きっとそれが歴史学ではないと批判されてきたところと裏腹なのだろう。

ぼくは『西洋の没落』を五月書房から刊行されたころに読んだ。緒言や第一部の冒頭で数学論と観相学の方法とゲーテとニーチェの方法を交ぜているところに興味を惹かれ、これが歴史書として綴られていることなどそっちのけで、むしろこれまでの歴史学が指摘してこなかったことばかりに目を奪われて、いわば遊学的に愉しんで読んだ。

乱暴な読み方だったろうけれど、いまではそんなふうにシュペングラーを読んだことが(その後はほとんど通読していないのだが)、かえって多くの読み手が“シュペングラーの罠”にとらわれたという苦情を呈して本を閉じたことにくらべ、そのような陥穽から偶然ながら自在になれたという気がする。

と、ここまで書いてきて、かねていささか感じていたいくつかのことを吐き出しておきたくなってきたので、ごく簡潔にしるしておきたい。

まず、次のことを指摘してみたい。シュペングラーの「知の扱い方」はその螺旋性からしてたしかにニーチェに似ているのだが、その学習の蓄積プロセスの特徴からすると、むしろヴィーコに似ているということだ。だれかそのことに気がついて研究しているのなら教えてほしい。

また、シュペングラーの記述には、どこか「歴史のイコノロジー」といった特色があるように感じるのだが、どうか。シュペングラー自身は「観相学」を援用したような口ぶりであるが、ぼくにはアレクサンダー・フォン・フンボルトのような観相学はむしろ乏しく、歴史におけるパノフスキーあるいは科学におけるフランセス・イエイツの趣きを感じてしまうのである。

次に、シュペングラーがフリードリヒ・ウィルヘルム一世の軍事的官僚主義の道徳と規律にいちじるしい創造性を感じていて、そのぶんワイマールの議会制民主主義や20世紀の大衆民主主義を強く批判していることについてだが、これに関しては本書のふれるところは少なく、『プロイセン主義と社会主義』などに書いてあるらしいものの、これは入手ができず、それで気になっているということがある。何かの分析がほしいところだ。

ナチズム批判もよく伝わってこない。いくつかの紹介では、シュペングラーは1931年以降の『決断の時』でナチズムを批判して、18世紀の貴族主義への憧憬を綴ったというけれど、それはどんなものだったのか。いずれにしても、シュペングラーの政治感覚はあまり磨かれてはいなかったと言うしかない。今後はカール・シュミットなどとリンクさせる必要があるような気がする。

もうひとつ、訊いておきたいことがある。いったい欧米の知識人たちはシュペングラー評価をどのように落着させるつもりなのか。最初のうちはヨーロッパの自己批判のためにシュペングラーは肯定的に利用された。そのうち第二次大戦中のヨーロッパが自己限界をヒトラーのナチズムに押しつけられることがわかってくると、今度はまるで『西洋の没落』が反民主主義を促したように非難された。しかし大戦が終わって20世紀後半がアメリカの世紀になりつつあることが見えてくると、今度はまたヨーロッパの復権のためにシュペングラーが活用されるようになった。

これではあまりに風見鶏っぽい。そのうちシュペングラーを目盛りにすること自体が放棄されたのだ。

きっと欧米の知識人は何かに困っているのである。歴史批評家や文明論者や文化論者の多くは、シュペングラーに代わる文明批評をつくれなかったのだ。あらためて再検討してみるといいとは言わないが、このままではシュペングラー離れもままならないように、おもわれる。

東洋からの反論や援軍もあまり出ていない。シュペングラーがゲーテやニーチェをテコにしたように、そろそろ東洋文明の盛衰を東洋思想から強靭なテコを見いだして組み立ててみることがあってもよさそうだが、そういう風潮はほとんどない。日本文明の歴史と展望とも交差しきれていない。慈円や白石や福澤諭吉を、西田や和辻や、丸山や網野善彦や山本七平を、自在に組み合わせた「没落と変遷と再生」の試みがあってもよさそうだ。シュペングラーを捨てるのはまだ早すぎるし、21世紀の文明が「冬」になるのもまだ早い。