父の先見

法蔵館 2002

「吾人の世に在るや、必ず一の完全なる立脚地なかるべからず。もしこれなくして、世に処し、事をなさんとするは、あたかも浮雲の上に立ちて技芸を演ぜんとするものの如く、その転覆を免るる能わざること言を待たざるなり」(清沢満之)。

明治仏教は突如とした神仏分離令と廃仏毀釈(1185夜)に襲われて始まった。語るに辛い。興福寺の塔が二束三文で売りに出され、廃業やむなき寺院が続出し、キリスト教解禁の嵐も押し寄せた。

信州馬篭にいた島崎藤村(196夜)の父親は「王政復古なんて嘘だった」「或るおおもとが失われたのだ」と言って、日本はまだ「夜明け前」でしかないと嘆じたけれど(『夜明け前』の主人公では青山半蔵)、仏教界はその幕末維新を浮き立たせた黎明の動きすらなく、僧侶たちはかなり暗澹たる気持ちになっていた。案の定、富国強兵・殖産興業の政策は寺院削減論につながったのである。佐渡には明治元年の時点で500余寺あったのだが、わずか1〜2年で80ヵ寺に合寺され、50の浄土真宗の寺院があっというまに14にへった。明治仏教は法難に見舞われた。

明治の宗教政策が国家神道に向かっていったうねりは巨大なもので、半端ではなかった。これに対抗できる仏教界の力など風前の灯の状態だった。それならばと仏教のもつ合理性を訴えようとしても、まだその近代学術的基盤は何もなく、説得力も用意されてない。明治仏教は暗黒の淵に立たされた。とはいえ、この明治仏教の現実とそれを乗りこえようとした苦労がないかぎり、その後の日本仏教はなかった。近代仏教はここからしか始まらない。

この本が出版された2002年は清沢満之没後100年にあたっていた。清沢は文久3年(1863)に生まれて、明治36年(1903)に39歳で亡くなった。この年は日露戦争の予兆が見えはじめて日本中が開戦熱にうかれ、内村鑑三(250夜)・幸徳秋水・堺利彦が非戦を唱えて「萬朝報」を退社した年である。露伴(983夜)が『天うつ浪』を発表し、有島武郎(650夜)が渡米して、岡倉天心(75夜)が『東洋の理想』を英文で出版した。

それから100年たった。ならば天心や有島を語るように、清沢についても語られるべきだ。清沢が死んだ年は近代音楽の夜明けを告げた瀧廉太郎が死んだ年でもあった。ならば、その瀧の音楽が今日に継承されているように、清沢の精神も今日に受け継がれるべきだ。本書は清沢没後100年を記念して、その早逝、その人生、その思想を15人が惜しんだ。すなわち、藤田正勝、脇本平也、加藤智見、田代俊孝、今村仁司、長谷正當、マーク・ブラム、阿満利麿、竹内整一、大竹鑑、竹本英代、寺川俊昭、神戸和麿、安冨信哉、福島栄寿。

清沢をめぐる語り方はいろいろあるのだろうと思う。天心や内村や有島をそうしてきたように、うんとラディカルに語られていってほしい。早くに英語の才能を発揮し、早くに妻子を亡くし、早くに結核に蝕まれた清沢個人のことがある。東大の学生のころに「哲学会」をつくりあった井上円了のこと、共に「浩々洞」を立ち上げた暁烏敏や曽我量深との日々のことがある。

今日、親鸞の『歎異抄』(397夜)が読まれるようになったのは清沢の着目によるのだが、そのことをどう語るかということもある。当然、西田哲学への影響やその後の日本の哲学思想との関係も語られるべきだ。ぼくは「ミニマム・ポシブル」や「二項同体」に意を注ぎたいと思っている。急にこんなことを挟むのもなんだと思われるかもしれないが、たとえば吉本隆明(89夜)が『最後の親鸞』でこのへんのことをまったく触れていなかったのは、おおきに不満だった。

とはいえ、清沢を語るには、清沢が立ち会わざるをえなかった明治近代の状況、またそこで古代このかた近世まで及んできた日本仏教が一挙に堰を切らざるをえなかった事情も、そこに盛り込んでいかなければならないのである。

明治初頭、仏教界がどのように立ち上がろうとしたのかについてはやっと調査研究も整ってきて、その全貌があらかた見えるようになった。

廃仏毀釈のなかの仏教界は、最初は大混乱である。ついで当時の原坦山らが主導した諸宗同徳会盟がつかった用語でいうのなら、「王仏不離」(王法と仏法を一致させて護国思想のために仏教界が動く)でいくか、「防邪一体」(キリスト教の嵐に対して一体となって当たる)でいくか、「三道鼎立」(仏教・神道・儒教が連携して国民教化を引き受ける)でいくかといった議論が始まっていた。けれどもこれらは旧来の考え方をなんとか再確立しようという程度のもので、こんな議論で仏教界が活性化するわけはなかった。

そこで、西本願寺の島地黙雷や大洲鉄然は政府の仏教政策を転換させないかぎり新たな展望は見えないとして、民部省に寺院寮を設置させ、寺院廃合の動きにブレーキをかけるようにした。これで神祇省が教部省に代わった。教部省のトップの大教正に東西本願寺の大谷光勝と大谷光尊が就いた。

大教院もつくられた。国民教化運動のひとつであるが、仏教側の期待に反してまたしても神道中心のものになり、黙雷や石川舜台はここからの分離をはたすべきだと見て、真宗自立の運動をおこした。これをきっかけに、真宗各派はやがて仏教界の指導的役割を見せることになる。

そのなかから鮮烈な思想と一途なスタイルをもって立ち上がったのが「禁欲」と「精神主義」を訴えた清沢満之、親鸞の近代性と「求道」を力説した近角常観、若き河上肇も加わった「無我愛」運動の伊藤証信たちだったのである。

明治仏教の紆余曲折を語るには、宗教学が日本に上陸したことにも注目しておかなくてはならない。ヨーロッパではちょうどイギリスのマックス・ミュラー、ドイツのエルンスト・ロイマン、フランスのシルヴァン・レヴィが仏教研究で活躍していた時期で、南条文雄・高楠順次郎・渡辺海旭・荻原雲来らが海外に雄飛して日本に宗教学の礎をもたらした。

これに呼応したのが明治の近代仏教学の確立であり、アジア諸地域への伝導活動であり、西域などの仏教美術遺跡の学術探検であり、そして仏教近代化への総合的なとりくみだった。明治仏教は明治20年代になって、やっと離陸する。

一言でいえば仏教近代化の歩みが始まったのだ。最初は曹洞宗の原坦山による医療と仏教をつなげる試みや、真宗大谷派の井上円了の哲学的研究『仏教活論』などが先行した。次が村上専精の『仏教統一論』『大乗仏説論批判』、姉崎正治の『根本仏教』などによる仏教史研究で、いわゆる「大乗非仏論」の提唱につながった。そこへ在家仏教者たちの独自の活動が加わっていく。山岡鉄舟(385夜)・鳥尾得庵・大内青巒らがその先兵だが、青巒の「共存同衆」のコンセプト、楽善会による築地養育院での身障者教育、尊皇奉仏大同団の結成などは、こうした活動の特徴をよくあらわしている。

田中智学や高山樗牛(1689夜)が先導した法華主義や日蓮主義の高揚強化も動き出した。こうした流れをうけて、いよいよ清沢満之が立ち上がる。

清沢は尾張藩士の家に生まれた。愛知英語学校に入って語学力を上げ、学校の先生の通訳をした。浄土真宗名古屋別院の医学校に通ってドイツ語もおぼえたようだ。14歳で真宗大谷派の僧籍に入り、東本願寺の育英教校に学んだ。岡倉天心同様、東京大学ではアーネスト・フェノロサの薫陶をうけてヘーゲル哲学やスペンサー進化論に共鳴し、井上円了の哲学会創設にも参画する。そのうち「自己」と「無限」の関係を真剣に考えるようになっていた。

大学院に進んで宗教哲学を専攻すると、その才能を高く評価した教授たちから将来を嘱望されたのだが、明治21年、京都府が真宗に運営をまかせる京都府立尋常中学校を創立するとき校長に招かれることになり、ここでアカデミシャンの道を断った。仲間たちはその決断に驚いたようだ。やがて校長を辞した後は、思うところあってきわめて厳格な禁欲生活に入り、妻子を遠ざけて各地の高僧を訪ねる行脚に出た。黒衣に徹することにもした。このときの清沢のことを、ぼくはかつて『遊学』(いま中公文庫)に「フロックコートを脱いだ浄土」とタイトリングした。

清沢の信仰生活の態度を一言でいえば「ミニマム・ポシブル」である。最小限の可能性で最大限の努力をしようとした。禁欲を守り食事を制限して玄米・一菜にしぼり、戒律をみずからに課した。しかしその度が過ぎて健康を害することになり、結核に冒される。明治27年からの1年間は兵庫県垂水で療養を余儀なくされた。

ここで清沢はおそらく2つのことを実感する。「他力による自己統一」と「結核による死の覚悟」だ。とくに他力に応じることを優先することにした。だから宗門から応援に来てほしいと頼まれると、決然とそのミッションを果たしに京都に戻ってきた。

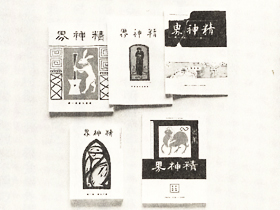

ここからの清沢の断固とした宗門改革活動はよく知られている。白川党の改革革新運動である(京都白川村に活動拠点をもったため、この名がある)。また少しのちのことになるが、みずから立ち上げた「精神界」誌を母体として主張したラディカルな「精神主義」の標榜である。

これらは「自己精神の充足」とも「万物同体原理」とも「純正哲学の確立の試み」とも「内観思想」ともいえるもので、清沢独特の思索の航跡をあらわしている。とくにぼくが共感したのは「二項同体」という方法的概念の提案である。ヨーロッパ思想なら二項対立を常識として、これを止揚していくのが弁証法であり、またその哲学の試みの中身になるのだが、清沢はそこをずばり「二項同体」というふうにして、対立そのものを発祥させない方法から精神をかたちづくろうとした。

この方法は西田幾多郎(1086夜)の「絶対矛盾の自己同一」に先駆ける方法的な凱歌であり、また仏教哲学の近代的先駆性にあたる方法論そのものの提起だった。清沢は根本撞着や矛盾や葛藤をまったく怖れなかったのだ。根本撞着ではなく、いわば「根本の撞着」を発動させた。すばらしい方法的自覚だ。

もうひとつ、あえて標榜してみせたことがあった。「消極主義」である。清沢、おまえの考えって消極的だよなと言われると、すかさず「そうだよ、私はそこから闘っている」と言った。

清沢の宗教観は「有限と無限との関係を覚了する」ということにある。これを仏教に分け入り、親鸞を身に貫いて、新たな近代の人間の生命観に伝えることが清沢がみずから投じた役割だった。このため約していうなら「処世の実行」「内観」「満足の現前」「他力の確信」を主張して、精神主義を唱えた。

このとき清沢は無責任と全責任の関係を説いた。「全責任主義」とも表明した。全責任とは自分の過去に責任をとることである。何かがうまくいかなかった、あのせいで失敗した、どうせ世の中は邪魔ばかりなどとは言わない。こんなことを言い出したら、自己など確立できるわけがない。逃げてはいけない。これが全責任という立場である。しかし一方、「どうせ私のせいです」、「自分の責任です」と言うばかりでは、むしろ無責任になる。清沢は「奮起を促すこと」を信条としていたから、こうした無責任に転化する責任主義は許さない。

では、責任と無責任をどうとらえれば奮起できるのか。全責任を負いつつも、如来に任せる無責任を感じるべきだというのである。「なんであれ私の責任です」などというのは、清沢によれば「如来の責任まで盗んでいる」ということになる。「なんであれ」とは如来において初めてありうることなのである。これを裏返していえば、自己責任をとれないことは赤裸々に表白されるべきだということだ。そして、その表白を通して「絶対他力」を知るべきだった。この他力にかかわる表白ができるようになることが、清沢のいう「精神主義」だった。すなわち、責任と無責任の対立の奥に仏性の広さと深さを覚知していることが精神主義なのである。

ところが、このような説明は生ぬるい、消極的すぎるという批判が出た。当時の社会は日清・日露の2戦争を背景に、何でも進め主義だった。消極的な態度はどこにおいても非難された。清沢は敢然と反論に出た。むしろ「消極主義に徹することこそ真の精神主義なのだ」と反論をぶちまけた。

清沢の精神主義は、仮にこの世が崩壊しつつあるときも、そこにおいて生きることを可能にするような精神を各人が自己の根端につかむことをいう。つまり精神主義の背景には、何かが壊れやすいものだという認識がある。この世は「一切皆苦」で「諸行無常」であり、根源的にフラジャイルなのである。その壊れやすさを知る消極性こそ、積極主義に勝る方法である、そう、清沢は論陣を張った。

これは、当時の名誉追求欲や立身出世欲や金銭獲得欲を痛烈に批判するところともなった。清沢は富国強兵・殖産興業の積極主義に真っ向から挑んだのである。そしてむしろ、いたずらに積極主義をごり押しすることに重大な禍根がのこることを指摘して、ラディカルな消極主義を思想とした。

ぼくはこの清沢の消極主義思想こそ、近代日本の「弱さの哲学」の最初の着床だったと思っている。このことについてはこれまでほとんど議論がされていないような気がするが、もっともっと注目されてよい。

明治33年、東京の真宗大学の学監(初代学長)心得を引き受けていた清沢の本郷森川町の借家のもとに、ラディカルをもって鳴る門下生たちが集うようになった。「浩々洞」のはじまりだ。借家は近角常観が欧州視察で留守にしたあいだを借りうけたもので、近角が帰国して求道学舎を開いてからは本郷東片町に移った。

中心となったのは暁烏敏、佐々木月樵、多田鼎の3人で、そこへ月見覚了・原子広宣・曾我量深・金子大栄・近藤純悟たちが次々に加わってきた。全員が学生か学生あがりだが、暁烏は「あの折のことを今思ひ出しても涙の出るやうな嬉しい気がする」と、多田は「この家は我等の此世に於ける浄土なりき」と回想した。よほどの共感共同体だったのだろう。内村鑑三の日曜学校にしばしば較べられるゆえんだ。この「浩々洞」のメンバーが「精神界」を発行した。企画をたてたのは暁烏敏で、表紙の絵を中村不折が担当した。

創刊号に清沢は満を持して『精神主義』の一文を執筆する。今夜の冒頭にも掲げたけれど、声を出して読むとよい。すばらしい一文だ。「吾人の世に在るや、必ず一の完全なる立脚地なかるべからず。もしこれなくして、世に処し、事をなさんとするは、あたかも浮雲の上に立ちて技芸を演ぜんとするものの如く、その転覆を免るる能わざること言を待たざるなり。しからば、吾人はいかにして処世の完全なる立脚地を獲得すべきや。蓋し絶対無限者によるの外ある能わざるべし」。

精神の骸骨が声をしぼり出したようなマニフェストだった。が、体はすっかり蝕まれていた。2年後の明治36年(1903)、志半ばで39歳で没した。