父の先見

春秋社 1963

しばらく前は「人間4人集まれば1人はインド人である」と言われた。「インドは巨大にして複雑な文化圏である」と中村元は書いた。そのインドの古代もまた複雑で巨大である。だいたいインドとは呼んでいなかった。インドという呼称はギリシア人による。アリアネスやメガトステネスがそういう呼称を使っている。インダス河をあらわすサンスクリット語の"Sindhu"に由来する呼称だった。それを古代中国では音写して「身毒」とか「信度」と綴った。

古代インド人は自分たちの住む国のことを「バーラタ」とか「バーラタヴァルシャ」と言っていた。「プラーナ」では9つの地域世界があって、その第9がバーラタである。第9番目であっても、パキスタンやバングラディッシュ分離以前のインドの全域にあたっている。途方もなく広い。その王がバラタである。『リグ・ヴェーダ』ではバラタ王はアーリア人の一族だということが、はやくも謳われている。母がシャクンタラーだった。そのバラタ王の統治する世界が、すなわちバラモン教発祥の地となった。ということは、この国は政治領域として確立されたのではなく、宗教領域として形成されていったのだということをあらわす。

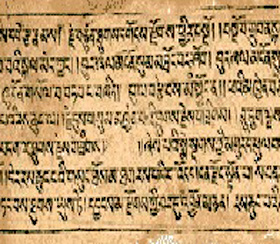

実際の古代インドがどこから始まるかといえば、むろんハラッパーやモヘンジョダロなどの都市文化を擁したインダス文明を発端にしている。すこぶる高度な文明である。潅漑施設も水道施設も暑さをしのぐ住宅施設も、そうとうに発達していた。文字があったし(まだ解読されていない)、十進法と六十進法を併用した計算処理もこなしている。けれども帝王崇拝の痕跡はない。そのかわりいくつかの進化した信仰が重なるように発展していた。

そうした信仰をかたちづくっていた原住民はムンダ人やドラヴィダ人である。母系制の社会だった。父よりも母を重んじた。プーナの陶工たちのあいだでは最も大きな陶器は女によって作られるが、これは古代からの伝統らしい。このことは古代インド史を見るにあたって重要な視点を提供するもので、のちの古ウパニシャッドやジャイナ教や『マヌの法典』にも、この母系制が残響した。

紀元前2000年ころ、そのインダス文明の地域にアーリア人がくりかえし侵入して、しだいに切り崩していった。侵入は500年くらいにわたり、アーリア人はパンジャーブ地方に定着する。ヴェーダ神話にはインドラ神が金剛杵をふるって悪魔が造った障壁を破壊して河水を流したという話が出てくるのだが、これはインダス都市のダムをアーリア人が破壊したことを暗示する。それとともにヒッタイトから学んだ鉄器を使っていたことが暗示される。金剛杵とはヒッタイト譲りの鉄器なのである。

紀元前18世紀になると、アーリア人はガンジス河流域にまで進出して、ここで定着した。森林に入ったのだ。ここで編集されたのが古代インド最古の文献の『リグ・ヴェーダ』を嚆矢としたヴェーダ集であり、ヴェーダ神話である。これが厖大にある。『リグ・ヴェーダ』だけで『源氏物語』くらいの量だ。そのヴェーダ神話の中心には猛威をふるったインドラ神が坐った。それとともにしだいに階級社会いわゆる「カースト社会」を形成していって、多数の都市国家を次々に群雄割拠させていった。かくて紀元前600年前後、ガンジス支流を拠点にした北インドに「十六大国」が出現し、なかでマガタ国・コーサラ国・ヴァツァ国、アヴァンティ国の四国が強大になっていく。

中村元の古代インド史を読んだのは26歳くらいだったと憶う。たいへん分厚いものだったが、古代インドの密林に初めて分け入っていく興奮が高まって、詳細な記述が前後する書きっぷりもものかは、熱にうなされるように読んだ。

よくぞ読んだとおもう。すでに『東洋人の思惟方法』4巻と『原始仏教の思想』4巻をざっと読んだあとのことで、そこに登場する中国人・日本人・インド人・その他のアジア人のなかで妙にインド人に惹かれ、原始仏教をおこした古代インドの背景と事情をもうすこし知りたかったからだった。実際にはあまりに詳しすぎて、いまひとつ特徴を掴めきれなかったようにおもう。

ぼくにとって仏教は京都の少年の日々の光と闇の襞のなかにまじっていて、最初から仏教感覚のようなものには異和感はない。お寺も好きだったし、お経も好きだった。宗派は浄土真宗である。歌祭文のように読誦する父の『正信偈』を聞いて育った。しかし仏教とはどういうものかなんてことは、まったくわからない。仏教という堅い言葉にも馴染めない。お寺さん、お経、坊(ぼん)さん、ぶったん(仏壇)、お墓、お彼岸なら、馴染めた。

やっと仏教に関心をもったのは高校時代に鎌倉の禅寺をめぐったり座禅をするようになってからであるが、それでも仏教史はまったく皆目見当がつかなかったし、それが古代インドに発して中国でどうなったのか、日本に来た仏教がアジアのなかでどんな意味をもつのかということは、無知に等しかった。

それよりなにより「お釈迦さん」がわからない。ブッダのことを何も知らなかったのだ。いまおもえば、どうして坊さんたちはもっと早くにブッダのことを教えてくれなかったのか。「お釈迦さんはえらい人やった」ではわからない。せめてゴータマ・ブッダが歴(れっき)とした実在の人物で、キリストよりだいたい500年以上も前のカピラ国の王城の王子であって、そこから青年時代に脱出して激越な森林修行したことくらいは、子供のころに植えつけてほしかった。京都は教会の一千倍もお寺さんがあったのである。僧侶は宣教師ではないものの、もっとブッダのことを知らせる情熱が滾(たぎ)るべきである。

ぼくがどこでブッダの生涯や思想を、またそれをとりまくヒンドゥイズムのことを知っていったのかということは、いまとなっては順序がつけがたい。中村元さんの著作をはじめ、次から次へと片っ端から仏教関連の書を通過していったというほかはない。

それでも全貌があらかたあきらかになったのが『アジア仏教史』全20巻を入手してからだった。手間どった。しかしほんとうに手間どるのはそれからで、たとえばヒンドゥ=ブッディズムを世界思想のなかで把握しなおすこと、日本仏教というきわめて特異なムーブメントに親しむこと、その背景にあった中国仏教、とりわけ浄土教と密教と禅の交差に分け入ること、インド仏教が廃れていった原因に立ち会うことというような問題は、それからずいぶん時間がかかったのである。さらに、こうしたことが多少とも身についたのは中村元さんや鎌田茂雄さんと親しく話すようになってからだった。

しかし正直なことをいうと、中村さんや鎌田さんの著作だけでは仏教もヒンドゥイズムも、またインド哲学の全般も鎌倉仏教も槍衾(やりぶすま)のように突き刺さってはこない。中村さんや鎌田さんから教わったのは、アジア宗教に接する呼吸と覚悟のようなものだったのだ。

さて、話を戻すことにするが、十六大国が栄えていた時代、カースト社会の上層部たちが信仰していたのがバラモン教である。最初期のヒンドゥイズムにあたる。ヴェーダ文献を根本聖典としたバラモン層(ブラーフマナ)は貴族を中心に、一方ではきわめて汎神論的な思索に耽り、他方ではきわめて呪術的な解脱術に傾倒していた。

こうした動向のなか、しだいに確立されてきたのが宇宙原理ブラフマンと個人原理アートマンを統合しようとする「梵我一如」の思想である。不変原理と固体原理をつなげようとしたものだ。数々のウパニシャッド書がこの思想を書きのこしている。この思想はすこぶる高遠であり深甚でもあったのだが(ぼくはけっこう好きだが)、どんな思想や哲学にもそういう時期がくるように、「梵我一如」をめざした修行や苦行や祭式を連打しても、必ずしも解脱は得られないのではないかという疑問が広がる時期がやってくる。そういう疑問を多くの修行者がもったのだ。

なかでこれらを説いて先駆したのが、バラモン階層からは「六師外道」と蔑称されたジャイナ教のマハーヴィーラたちだった(埴谷雄高に示唆されて、ぼくはいっときジャイナ教にはまっていたものだ)。6人だけが先駆したのではなく、きっと大勢いたのだろう。ブッダはこの「外道」のなかから登場してきた。

ビンビサーラ王が王舎城をもって治めるマガタ連邦のひとつにコーサラ王国があり、そのコーサラに藩属していたカピラ国の王子シッダールタが、のちのゴータマ・ブッダこと釈迦である。だいたいの年代しかわからないが、紀元前650年前後か紀元前450年前後に生まれた。クシャトリヤというヴァルナ出身のゴートラ(同姓不婚の血縁集団)「シャーキヤ」の一族の王子である。「釈迦」の呼称はこのシャーキヤから採られている。

バラモンたちが苦行ばかりしているなか、青年シッダールタは問うた。仮に「梵我一如」をめざすとしても、そもそもその「我」や「自己」にあたるアートマンとは何なのか。われわれにはもともと身体や感覚や知覚がそなわっているが、それは何なのか。

身体や感覚や知覚はおそらく五蘊(ごうん)のようなものでできている。色・受・想・行・識である。それぞれ、物質的なるもの・感性的なるもの・観念的なるもの・心理的なるもの・認識的なるものをあらわしている。では、これらのどこかにアートマンがあるのか。物質はアートマンなのか。そうではあるまい。感性や観念がアートマンなのか。そうでもあるまい。これらを足し算すれば、それがアートマンなのか。きっとそんなことはないだろう。足し算しているうちにブラフマンが入りこんでこないとも言い切れない。

シッダールタはこうして問いを重ねていって、結局はブラフマンとアートマンを分離してから統合しようとしていたバラモンの教義がまちがっているのではないかと気がついた。そもそもアートマン(自己)があると思って突きつめていくことがおかしいと気がついた。むしろアートマンなんてないと思ったほうがいいのではないか(諸法無我)。かえって、これらの個々にとらわれずにこれを消し去ってみて、そのうえですべてが相互に関係しあいながら動いていると見たほうがいいのではないかという考えに到達する。

この「関係しあいながら動いている」という考えかたを「縁起」というのだが、この縁起を発見したことこそが、菩提樹の下であったかどうかはべつとして、青年シッダールタが苦悩のすえについに大いに目覚めた者ブッダ(覚醒者)になったことを証す"悟り"だったのである。以降、この覚醒者はブッダと尊称される。

ここでブッダの生涯や思想を安易にのべることはやめておく。あえて一言でいうのなら、世界を「一切皆苦」とみなして自己を世界に向かって突き放し、そこにそれぞれの「縁起」という関係の哲学を発見したということだ。もう一言加えれば、「四諦」(苦・集・滅・道)と「十二縁起」を説いて行動方針としての「八正道」を示唆し、無明に対するに明(ヴィドヤー)を対置した。

説明すればキリないし、ブッダをとりまく事情もかなり研究されているが、本格的な中村元『ゴータマ・ブッダ』から大作マンガの手塚治虫『ブッダ』までいろいろの案内があるので、それを読まれたい。増谷文雄の『この人を見よ』や早島鏡正の『ゴータマ・ブッダ』がわかりやすいだろう。ぼくなりの要約は『花鳥風月の科学』や『情報の歴史を読む』にある。いずれもっと痛快なものを書きたい。

ブッダの活動は思索・黙想をべつとすれば、ほとんど説法である。おそらくそれ以上のことはしていない。文字による著作も書きのこしていない。

けれどもその説法に応じて生前にすでにいくつかの小さな教団をもつ信者(サンガ=僧伽)ができていった。のちに十大弟子となるミドルリーダーもあらわれた。やがてブッダは弟子に見取られて惜しまれつつも死ぬ。いわゆる真の涅槃寂静だ。そこでミドルリーダーたちは原始仏教教団を形成しながら各地に精舎(しょうじゃ)を建設し、手がつけられるところからブッダの言葉と考え方を編集しはじめた、これが第1回仏典結集である。

ついでアレクサンダー軍の西北侵入後の、紀元前4世紀のマウリヤ朝のチャンドラ・グプタの時代にブッダの教えをさまざまな角度で議論する風潮がさかんになって、その議論の成果を「アビダルマ」(阿毘達磨)とよぶようになった。アビは「~に関して」を、ダルマは「法」を意味する。そこで第2回仏典結集がなされたのだが、ここで宗教活動にはよくあること、教団が保守的な上座部と進歩的な大衆部に分裂し、これが部派仏教を生んだ。

部派仏教はアビダルマ仏教とも小乗仏教ともいう。このアビダルマの議論の上座部から有力な勢力をつくったのが説一切有部だった。

紀元前3世紀のアショーカ王の時代になると、王が仏教に帰依したため、全国に仏教の教えが広がった。サーンチーの大塔はこのとき建立されている。大々的なブッダ研究も始まって、さしもの部派仏教の分裂もしだいにおさまってくる。それが紀元前1世紀ごろで、ここに一挙に興ってきたのが大乗仏教のムーブメントだった。

そもそも原始仏教は出家することから始まっていた。生まれ育った家を出ることだ。出家者には僧院に住持して修行する「声聞」(しょうもん)と、一人で山野に修行する「縁覚」(えんがく=独覚)とがあるのだが、ともに阿羅漢という聖者になることを最高の理想としていた。

ところが大乗仏教を唱えた者たちは、あえてブッダの心身と一体となることを理想として、自身を菩薩としての悟りを待つ「有情」とよびはじめ、その悟りのくるあいだは、衆生(大衆)を救済することのほうが大切だと言いはじめたのである。その立場からすれば、部派仏教は個人の救済を求める小乗(小さなヴィークル)だというのだ。のみならず大乗仏教徒は、アビダルマではブッダ(覚醒者)の再来は没後から遠い未来の弥勒菩薩が成仏するまではありえないと考えられていたのを、現在ただいまでも十方の世界に無数のブッダが存在しうると説いた。

こうして大乗仏教のムーブメントが大きなうねりをおこす。それが紀元前後に集中しておこなわれた大乗仏教経典の編集、すなわち「仏典」の編集成果になった。『般若経』関係を筆頭に、『維摩経』『華厳経』『法華経』および浄土経典の大半はこのときにほぼ結実している。それがパウロらによる「新約聖書」の編集時期とはからずも一致していることが興味深い。

紀元後1世紀ころはバラモン派の哲学と思索も再興した時期だった。そこに立ち上がっていったのがインド六派哲学である。ヴェーダーンタ学派、サーンキヤ学派、ヨーガ学派、ミーマンサー学派、ニヤーヤ学派、ヴァイシェーシカ学派の六派をさす。

仏教側のアビダルマ教義にもあったのだが、六派哲学は、ひとつには世界構造とは何かということを、もうひとつには「事態のなかに原因と結果はどのように含まれるか」という議論を徹底した。とくに4世紀、チャンドラグプタ1世によってグプタ朝が成立するとその支配権が南北インドに拡大し、そこへもってきてサムドラグプタがサンスクリット語を公用語とし、バラモン教に帰依したため、六派哲学は大いに栄えた。

ヒンドゥ哲学はこの時期が頂点である。ぼくは1970年代の半ばは、もっぱら六派哲学に夢中になっていた。

これに刺激されて大乗仏教側も理論活動を多様に深めていく。3世紀のナーガールジュナ(竜樹)の大胆な「空観」と「中観」の哲学の披露、その直後の『如来蔵経』、『大般涅槃経』、『勝鬘経』、『解深密経』などの成果をもたらした第2期大乗仏典の編集、5世紀のヴァスバンドゥ(世親)の『倶舎論』やそのあとの『大乗起信論』などの展開は、その代表である。

しかし、このあたりが古代インド思想の頂上だった。すでにグプタ朝のころに西域に仏教は流れ出し、4世紀末には中国に慧遠が登場して廬山東林寺に入って浄土教をおこしたし、5世紀初頭にはクマーラジーヴァ(鳩摩羅什)が長安に来ている。インド仏教はしだいに中国仏教に移行しつつあったのである。また、7世紀になるとマホメットのイスラム教がインドに押し寄せてヒンドゥイズムを凌駕した。

それでもまだ古代インドは最後の華ともいうべき密教を発芽させるのであるが、これがタントリズムとしてエロスとタナトスに走るようになると、これまた中国密教に移っていった。禅はその当初からボーディ・ダルマが中国に来てから覚醒したものだ。

古代インドの思想史や哲学史や宗教史には、汲めども尽きないものがある。根本には「縁起」が「空」がある。こんな思想は古代ギリシアにも中世神秘思想にもまったく見当たらない。

インドにはヴェーダ以来の須弥山宇宙観があるのだが、このような世界構造論はキリスト教には見当たらない。拮抗しうるのはわずかにダンテの『神曲』であろうけれど、天国も地獄も異なっている。円形や円球の西に対し、インドは方形でも円でも球でもあって、なお対数的であり級数的な宇宙なのである。

カースト社会についても、深く見ていくといろいろな啓発がある。カーストは「族内婚・職業世襲・食卓共用」という3つのルールがあるのだが、たとえば食卓共用はカーストをこえて食事を一緒にしてはならないという禁止をしているとともに、同一カースト内では下の者が上から市で食物や物品をもらうことを許していた。だからこそ、この社会から布施や托鉢という行為が派生したのである。ブッダがカーストの2番目にあたるクシャトリヤの出身であったことにも意味がある。

古代インドをめぐる研究もぼくが初対面したころにくらべると、まことに広がりも深みも増している。かつて金倉圓照さんの『インド哲学史』や『インドの自然哲学』をそれこそ鉛筆なめなめ読み拾っていたことが、その後は高速で理解できるようにもなった。しかし、古代インドはいつまでたっても「わかった!」とは言えないものがいっぱいつまっている。いや個々の仏教論やアビダルマならなんとかなる。全体が鷲づかみにできないのだ。

いつぞやら、中村元さんがこんな話をしてくれたことがあった。「松岡さん、サンスクリット語をやらないとインドはわかりませんよ。だって『流れる』という動詞がないんですからね。静止・動向・流路・介入・流出それぞれを自分でつなげるんです。それだけでもヘラクレイトスとはちがうんです」。