父の先見

集英社 1990

おとといの2月12日、神田の学士会館で「連塾」の第7講を話した。啄木の「誰そ我にピストルにても撃てよかし伊藤のごとく死にてみせなむ」をタイトルに明治大正昭和を駆け抜けてみた。

学士会館は、自治学会の権藤成卿や紅い夕陽の満州の話をするにふさわしい"時代の色"に満ちていた。真っ先にやって来たのは鈴木清順さんで、「次の映画のネタをさがしに来ましたわ」と笑って、「松岡さんを主人公にしてね」と付け加えた。続いて、金子郁容・内田繁・内藤廣・谷村新司・田中優子・小堀宗実・鳩山由紀夫、岡本敏子・野田一夫・十文字美信・真行寺君枝・‥‥。なんだかみんなが九段の軍人会館あたりで開かれた辛い儀式から次々に抜け出して、ちょっとしたタイムスリップのための昭和の面影を着飾っているようだった。

翌日の夜、ぼくは武田好史に誘われて新宿2丁目のおかまバーにいた。パンクロックとマツケンサンバが混って流れるなか、雨あられのようなゲイトークを呆然と聞いていた。これで時間がカンペキに狂った。それで、思い出したことがある。

「池袋から長崎町にかけては、芸術家と称される種族が住んでゐる。それと並行的にダンサー、キネマ俳優など消費的な生活者に、無頼漢、カトリック僧侶など異色人物を配し‥‥東京の精神的機構を語るにふさわしい。恰も巴里の芸術街モンパルナスを彷彿させる」。

こんなことを昭和十三年の「サンデー毎日」に書いた詩人がいたのである。小熊英雄だった。千早町のぼろアパートでボロ切れのように39歳で喀血して死んだ。その近所に、池袋モンパルナスの名物男で小熊の詩集を装丁した寺田政明(その息子が俳優の寺田農になる)や、若くしてすでに仙人の風情があった貧乏画家の熊谷守一がいた。

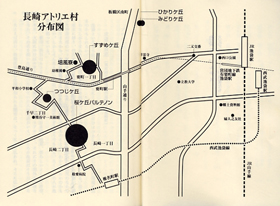

千早町から500メートルほどのところには、通称「桜ヶ丘パルテノン」とよばれたアトリエ村があった。ある富豪が石炭殻を敷きつめて貸アトリエをつくったのがきっかけで、昭和十年代に「原爆の図」で有名になった丸木位里夫妻、のちにセツ・モードセミナーを設立する長沢節、洒落た文章で遊んだ野見山暁治、いずれ日本を代表する洋画家となる麻生三郎らが、着たきり雀で交錯するように住みこんだ。そこをもうすこし進むと、いまの立教通りと常盤通りのあいだあたりに飲み屋・ミルクホール・喫茶店がしだいにひしめいていて、「喫茶横町」の異名をとった一郭があった。セルパン、コティ、サボイヤ、トリコロール、ロジヌ、キノ、ザザ、すみれ、あららぎ、錦、三勝、アルネリア、処女林は、みんなここにあった。

そこからちょっと池袋駅に近づくと「すずめが丘」とよばれた貸アトリエ村となり、画家の松本竣介、靉光や、詩人の花岡謙二がころがりあうように貧乏きわまりない制作活動をはじめていた。練馬のほうに向かって豊島通りに入っていけば、そこが「すずめが丘」アトリエ村である‥‥。

大正12年(1923)の関東大震災で、全東京がすっかり倒壊して焼け野原になったことはだれでも知っている。けれども、そのあとにどのように東京が社会復興して、文化逆転をおこしていったかは、いまはまったく語られていない。原爆投下後の敗戦直後の焼け跡闇市についてはずいぶん語られてきたが、関東大震災のあとの東京はすっかり忘れられている。

そこにおこったことは、阪神大震災のあとのきれいな神戸のようではなかったのである。どこが異なっていたかというと、たとえば池袋モンパルナスのような"過激な復活"がおこっていたのだ。日本プロレタリア文芸連盟ができたのも、中原中也と長谷川泰子が上京したのも、大川周明と安岡正篤らが「行地会」を結成したのも、震災直後のことだった。

本書は、こうした大正末期から昭和初期にかけての池袋モンパルナスの動向と人物を再生させてあまりある。

池袋モンパルナスの前兆をつくったのは佐藤英男だった。大正2年ごろ小学生として池袋に住みはじめて、父親が梅原組と斎藤工業という建築土木請負をしていたのをうけ、やがてこの区域に文化の根をはやした。

いまの東京人にはまったく見当すらつかないだろうけれど、明治末期から大正年間にかけては巣鴨・田端をはさんで上野と池袋は、まさに"つながって"いた。地下鉄・高速などの交通機関が今日のようではなかった当時は、このあたりは地形上の「台地」としてもひとつながりだった。わざとらしくいえば、上野から池袋は"見えて"いた。その中間の田端界隈に芥川龍之介・菊池寛・滝井孝作・小杉未醒・平塚雷鳥らが住んで、威勢のいい活動をしていた。それが大震災後になると池袋や目白の復興のほうがめざましくなっていったのである。

これを牽引したのは地元の梅原組や斎藤工業を傘下におさめた鹿島隆蔵で、いまの鹿島建設(当時は鹿島組)をおこした鹿島一族の総大将にあたる。佐藤英男はこうした時代背景と家業の事情から池袋を根城にするのだが、いくつかの刺激があった。

ひとつは森田久の貸洋館である。森田は昭和2年の宝塚少女歌劇の大ヒット作『モン・パリ』の舞台美術を手がけた美術家で、そのあとは稼いだ資金で池袋にハイカラな貸家を次々に建て、それが立教の校舎群のハイカラ、「婦人之友」の羽仁もと子が建てた自由学園の校舎のハイカラなどと並びはじめた。森田の貸家にも独立美術協会の斎藤求らが入ってきた。

もうひとつには、里見勝蔵の活動が目立った。フランスから帰って大正15年に日本フォーヴィズムをおこすべく「一九三〇年協会」をおこし、昭和5年には二科会を割って「独立美術協会」を創設した気鋭の画家で、その里見が池袋に一軒家を借りたのである。そこに童画家の武井武雄や、内村鑑三門下の前田寛治、さらにはまだ青年だった岡鹿之助や佐伯裕三らが通いはじめ、近くに安井曾太郎がひょっこり越してきた。日本の洋画家の大物がみんな池袋に集まったようなものである。佐藤はこの里見の周辺のアーティストたちの目をみはる活動に刺激された。こうして池袋モンパルナスの準備は整った。

本書が掬いあげた池袋モンパルナスの動向は詳細におよんでいる。登場人物もかるく100人をこえているだろう。だからその概要を紹介するのはとうていままならない。だからここでは消長の最後のところをつまむにとどめるが、時計の針を一挙に進めてしまっていえば、こうしたさしもの池袋モンパルナスも昭和軍部の軍靴の響きとともに退嬰していったのだ。池袋は満州事変とともに、2・26事件とともに、退嬰せざるをえなかった。

本書はプロローグ、第1部「花莟」、第2部「繚乱」、第3部「落下」、エピローグという鮮やかな5章仕立てになっている。その「落下」のところをちょっとつまみたい。

昭和16年といえば日米開戦の年である。その花冷えの4月のある日、福沢一郎が逮捕された。日本にシュルレアリスムの思想と画法をもちこみ、前衛集団「美術文化協会」のボスである。

丸木位里や麻生三郎が「アカでもないのにどうして福沢が逮捕されたのか」と訝っていたところへ、滝口修造夫人がとびこんできて「うちの主人が逮捕された」と狼狽した。仲間たちはこれでやっとシュルレアリスムさえ逮捕の理由になったことを知る。3週間後に予定されていた美術文化協会の展覧会は中止になった。翌年は自由学園寄りに住んでいた村山知義が逮捕された。『忍びの者』の村山ではなく、まだ前衛美術家としてのみ知られていた村山だ。

福沢グループはのちに「シュール長崎派」と呼称されることになる一派なのだが、こうした打撃はそうとうに意外だったらしく、グループ全体に動揺が走った。岡田三郎助の弟子で"日本のダリ"の異名をとった古沢岩美など、この事態に怖じけづき、美術文化協会の声明書を起草して、「皇国の道に則りて臣道実践の誠を致すべき我等もとより深く自覚する所であり、その赤誠の一端を第二回展に披露して従前の誤解を一掃し‥云々」といった詫びを入れる始末だった。古沢は翌年、「主婦之友」に頼まれて「靖国神社の歌」の挿絵も描いた。

なぜこんなに動揺が走ったかということは、おそらくいまの日本人には想像がつきにくい。

直接的な理由は、聞きしに勝る官憲の暴力がところかまわず猛威を奮っていたことだったろうが、他方で日本の真珠湾攻撃の成功に日本中が挙って沸いていたことがある。いまは軍部の台頭や太平洋戦争をあしざまに言うのが"常識"になっているが、この快挙を否定できる芸術家なんて、当時の日本にはわずかしかいなかったのである。真珠湾攻撃は池袋の芸術家たちだけではなく、たいていの作家や芸術家の目を曇らせたのだ。いや、曇ったなどとも思えなかった。愛国の感情が内側からほとばしってくることは、ゲーテやベートーベンやロマン・ロランをあげるまでもなく、いやいや、ジッドやマンや孫文・毛沢東をあげるまでもなく、むしろ新たな芸術家の感動ですらあった。

滝口修造すら「みずゑ」にこう書いた。「大政翼賛会の根本精神や国際時局に直面した国防国家精神については、国民として、もはや疑ふところがないはずである。また芸術家にとっても、新たに政治性が創作生活の中に意識されなければならぬといふうことも、一応の常識にさへなってゐることは事実である」と。

釈放後の福沢一郎も、大きく変わる。『狂乱のエグゼター』という大作は真珠湾・マレー沖海戦につぐジャワ沖海戦に"取材"した油彩画で、イギリス巡洋艦エグゼターの咆哮をあげでの沈没を描いたものだった。

かくして池袋モンパルナスは軍国ロマンティシズムとともに消えていったのである。

むろん、例外はいた。ぼくには戦後にファッション・イラストレーションで鳴らした長沢節が、なかでも一番の例外者であったと見えている。

「すずめケ丘」の住人であった長沢は、まわりが国民服やゲートルを着ていたとき、一人、肘が抜けた真紅のセーターにハンチングをかぶり、世のダンスホールがことごとく閉鎖されてもアトリエの床をピカピカに磨いてダンスパーティを開いていた。そこでかける音楽もセントルイス・ブルースやアロハオエなどの"敵性音楽"ばかりだったという。メキシコ帰りの北川民次が民族衣裳を着て、麻生三郎はべろべろに酔っ払って、そこに参加した。林芙美子が見かねて大根おろしや即製のカレーをふるまった。

しかし、事態はそこまでだ。あとは日本全体がおかしくなって、池袋も上野も銀座もなくなっていく。長沢節以外では、こうした火の消えた繁華街の風情をおもしろがったのは永井荷風くらいのものだったろう。やがて東京全土が再度の焦土となってしまった。

このところやっと、こうした池袋モンパルナスをめぐる再認識がおこっている。ぼくの記憶では1985年に西武百貨店が「池袋モンパルナス展」をやったのが"復興"の兆しだったかとおもうのだが、斯界ではもっと前から注目されていたのかもしれない。

しかし、多くの関心は美術史の一端にとどまっていて、トポスとしての「区域」の変貌についてはあまり注目されてはこなかったようにもおもう。とくに震災後のトポスが変貌していったという文脈では、ほとんど語られてこなかった。けれども、それはよくない。日本が壊れやすき災害列島だとすれば、文化も、そうした災害や震災や犯罪や誤認とともに語られなければならないはずなのだ。

こういうことは美術史の連中よりも、映画やマンガをつくる人々のほうがずっと鋭い。なぜなら、かれらはその時代のドラマを演出するにあたって、その当時のトポスをときによっては細部にいたるまで再現しなければならないからである。かれらは背景づくりにも賭けている。そのとき、その時代の真の意味が蘇る。いま、神戸震災を描いた映画やマンガがあるかどうかは知らないが、仮にあったとしても、そこにはたしてどのような生き方や復興後の都市が描かれるのだろうか? 士郎正宗の『攻殻機動隊』や大友克洋の『AKIRA』のようには、描けまい、描かれまい。復興された神戸はあまりに震災の傷痕を消しすぎているし、焼け跡からタケノコのにように芽生えるものを待つには、救済の手は大まかすぎた。

ところで、池袋はぼくにとってもいっときメモリアルな街だったことを付け加えておこう。「遊」を創刊するために作った工作舎の最初のスペースが池袋東口だったのだ。

そこは「ろば」という喫茶店の2階にあった木造事務所で、隣りは女体めいた胴体を目白押しに天井からぶらさげていたギター屋、その隣りが百円てんぷら屋だった。おやじが汗だらけに油に天ぷら粉をつけたネタを入れながら、いつも「ワサビもつけてよおーっ」と唸っていた。ワサビで天ぷらを食べさせていたのだ。事務所の窓の下の空き地では、毎日夕方になるとキャバレー「ハリウッド」の従業員とホステスが勢揃いして号令をかけあっていた。それが終わると楽団を先頭に近所を一周するのである。派手なキャバレー衣裳の彼女たちは軍人のようにいつも真剣そのものだった。

まだ、池袋東口にもそんな風景が毎日くりひろげていた1970年の暮のことである。1カ月前、三島由紀夫が市ケ谷で割腹自殺した。

ぼくはその木造事務所に「工作舎」という木の看板を掛け、高橋秀元・定森義雄・上杉義隆の3人で「遊」の準備を始めた。すぐに十川治江と松本淑子が手伝いに来てくれたが、みんな無給だった。けれどもみんな燃えていた。やりたいことをやるのに、お金のことなど問題にはならない日々だったのだ。関東大震災直後の日々とはくらべものにはならないが、それでもどこからでも、何かが芽生える力はありうることが確信できていた。「連塾」をおえて、おかまバーを出てきてから話してみたくなったことは、これだけのことである。