ハルビン学院と満洲国

新潮選書 1999

岡本喜八の《独立愚連隊》と増村保造の《兵隊やくざ》。こういう映画は日本列島や日本人の家庭を舞台にしては生まれなかった。大陸の地の日本人に眼を注ぐことで生まれた。似たような視点で著者はハルビン学院に焦点をおいてあの時代の満州を書いた。

あの時代というのは、ソ連がウラジオストックから満州を狙い、満州事変がおこり、日本が満州に擬似帝国を作動させ、愛新覚羅溥儀がラストエンペラーとして動き出した、あの時代のことだ。しかしあの時代には、それなりの前史と細部もあった。本書はそこを描いた。

著者はフンボルト大学に留学しているときにちょうどベルリンの壁の崩壊を間近に目撃し、『ぼくたちは「革命」のなかにいた』(朝日新聞社)や『壁は必要だった』(新潮社)を書いて、独得の視点を披露していたロシア東欧経済研究所(現在はロシアNIS経済研究所)の研究員である。そのうちいろいろなところで顔を出すだろう。歴史のツボを描くのにあたって衒いがなく、それでいてジャーナリスティックでもない。

本書が扱っている時代と舞台は、第四三〇夜の『虹色のトロツキー』(安彦良和)、第三七八夜の『化城の昭和史』(寺内大吉)、第七〇八夜の『亜細亜新幹線』(前間孝則)などと重なっている。だいたい昭和の満州を書けば、みんな重なってくる。

ただ、ここではハルビン学院を舞台にそこに織りなす石原莞爾・甘粕正彦・板垣征四郎・溥儀、さらには学生たちを描出しながら、今日の日本になおひそむ「潜在的なグローバリズムの胎動」を問うことが主眼になっていて、とくに擬似帝国満州の陰謀と激動を描くことは狙ってはいない。それでも本書がおもしろかったのは、ハルビンという世界史上でもめずらしい満蒙多民族人工都市が抱えるバロックな表情と王道楽土の幻影の歴史がみごとに交錯していることが記述できていたからである。

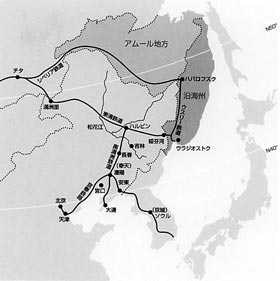

ハルビン(哈爾浜)は黒竜江に注ぐ松花江の河畔に位置する大都市である(注:二〇一五年で人口五九〇万人)。一八九八年にロシアが満州を横断する東清鉄道を開設すると、交通の要衝として発展した。清朝も対外交易拠点とし、日本は満州国の建国にあわせてハルビン特別市をつくった。

日本にとってはハルビンはどんな町だったのか。ハルビン学院在学中に中村秀輔が作った「ハルビン小唄」という歌がある。

楡のハルビン緑の都 国際列車が今日も出る

花の東京とパリーの空へ 虹のかけ橋 中どころ

ハルビンはパリと東京を結ぶ中間点だとみなされたのである。いやモスクワと東京を結ぶ中間点でもあった。少なくとも日本人にとってはハルビンこそ最も近いヨーロッパ都市であり、ロシア都市だった。しかし、そこにはフェイクの真骨頂が渦巻いた。民族の交差が逆巻いていた。明治四二(一九〇九)年、伊藤博文が安重根の銃弾で撃ち抜かれたのは、ここハルビンの駅頭である。

そのハルビンに大正九(一九二〇)年にロシア語専門学校ができた。後藤新平の肝入りで、最初は日露協会学校という名称だったが(初代校長・井田孝平)、満州国が成立してからは満州国立大学ハルビン学院となった。「ハルビン小唄」の中村はその七期生である。

ハルビン学院はソ連から見ればロシア語堪能者を輩出するスパイ養成学校であり、日本軍部や日本政府の守旧派から見れば親ソ派の温床と見えた。満鉄の初代総裁をつとめた後藤は、世間からは“大風呂敷”とよばれ、ときにはアカだと見られたこともある不可解だが単純な人物であるが、日本がロシア革命以降のソ連の研究を本気でやるべきだという確信だけはもっていた。後藤は、たった五十万程度のボルシェビキが一億四〇〇〇万人のスラブをぶんまわせた理由が知りたかったのだ。

そもそもロシアにはネッセリローデの次のような言葉がずっと生きている、「対アジア政策はロシアの内政なのである」。

ウラジオストックは東洋征服の象徴であり、シベリア鉄道がどこまでアジアに突き刺さるかが、長らくロシアの命題になっていた。とくにシベリア鉄道をウラジオストックに延ばすにはアムール川に沿って線路を迂回させざるをえないため、ロシアは東シベリアのチタから満州を貫通してウラジオストックに直通するルートを確保する課題を頑固にもっていた。それが東清鉄道の敷設という計画で、そのチタとウラジオストックのちょうど真ん中にハルビンがあった。日本が満州を押さえるにはハルビンにおいてこそロシアと対決する必要があった。

もうひとつ後藤がハルビンでの拠点を急ぐ理由があった。日本軍がちょうどシベリア出兵をあきらめたばかりだったのだ。大正十一年のことだ。ハルビン学院はその二年後にできた。

本書で初めて知ったのだが、最近とみに有名になった杉原千畝はハルビン学院一期生だった。大正九(一九二〇)年の入学になっている。

ハルビンはそのころすでに中国人・ロシア人・満州人・蒙古人・日本人・ヨーロッパ人が入り乱れ、ロシア正教の寺院も立ち並ぶ五〇万人を擁する過密都市だったのだが、一万人以上のユダヤ人も住んでいて、シナゴーグもできていた。杉原はロシア正教に入信してセルゲイ・パブロヴィチという洗礼名をもち、ハルビン特務機関に勤務した。その杉原がやがてどのようにユダヤ人の救済に乗り出したかは、いまやよく知られた美談になっている。

ユダヤ人救済については、もう一人、『虹色のトロツキー』(潮出版社)にもよく出てきていた安江仙弘が絡んでいた。ぼくはまだその歴史的意味を充分に咀嚼してはいないのだが、一九三八年にハルビンで開かれた第一回極東ユダヤ人会議ではかなり重要な役割をもっていたとおぼしい。安江はその活動に参画し、「五族協和」にユダヤ人を加えて「六族協和」を謳おうとした。

こういう経緯がしだいに見えてくると、いったい満州とは何だったのか、少なくとも満州に託した「思い」とは何だったのか、さらにさらに複雑な気分になる。そのうち、その「思い」をぼくなりに解剖してみたいとも思う。

では、もう一言。本書とは離れるが、「彷書月刊」というユニークな雑誌があって、その二〇〇〇年八月号に「満州の異色学校」という特集が組まれた。内村剛介がハルビン学院について書いているほか、『虹色のトロツキー』の舞台になった建国大学、民族協和を掲げた井上忠也院長による大同学院、満鉄がつくった満州教育専門学校(教専)、ハルビンに清水三三がつくったロシア人大学の北満学院などがとりあげられた。

いずれも今日ではまったく忘れられた満州学校群である。コロニアル・スクール群である。その目的は壮大で、かつ複雑きわまりない。しかしながらぼくが知るかぎり、このような満州学校群をまとめて研究したものは皆無なのではないかと思う。

もうひとつ気になるのはやはり東亜同文会と同文書院の動向だ。これについてはごく最近になって翟新という中国人の『東亜同文会と中国』(慶応義塾大学出版会)という一冊がまとめられたが、日本にとっての東亜同文会の意味もほとんど研究されていないといってよい。この方面にも光があたってほしい。