父の先見

イーストプレス 2002・2003

かつて若い写真家たちと車で各地を移動していたことがある。車の行く手に、取り残された列車格納庫や廃屋となった鉱山事務所や石灰化したかとおぼしい石窟工場があると、「あっ、松岡さん、あそこ」と言って、かれらははたいてい車を降りて写真を撮った。工作舎時代のこと、1976、7年のことだ。

女優の范文雀に写真集をつくってほしいと頼まれて各地でロケをしていたときも、小学校の廃校や使われなくなった古びたビルがあると、ついついそこに降りて佇み、写真を撮った。

これまで廃墟が嫌いな写真家に出会ったことがないといっていい。写真家たちはどうして「現在を失った現在」を写真にしたいと思うのだろうか。廃墟や廃校が懐かしいからなのか。たんに珍しいものだからなのか。それとも名状しがたい寓意のようなものを表象しているからなのか。

本書は日本中の廃墟を探訪したという栗原亨とその仲間たちが、いまも解体されずに残っている炭鉱・鉱山・造船所・病院・ホテル・旅館・レジャー施設・ドライブイン・劇場・民家・工場・研究施設などのさまざまな廃墟を訪れて、あたかも心霊スポットのガイドのように案内したドキュメントである。第1巻が「探索篇」、第2巻が「潜入篇」となっているが、どちらも似たような構成になっている。

なかには六甲の摩耶観光ホテル、横浜の根岸競馬場、水戸のクィーンシャトー、和歌山の宇宙回転温泉などの、ぼくも知っている廃墟も交じっているが、大半は見たこともない。廃墟になった病院が多いのには驚いた。

いま、この手の本は書店のサブカル・コーナーにいろいろ溢れている。ミリオン社が「GON!」という不思議な雑誌を出していて、そこにはいつも廃墟案内や倒産物件案内が連載されてもいた。その連載はその後、中田薫の『廃墟探訪』というカラー・ガイドになった。それらをゆっくり見ていると、ああ、ここにはどうしても行ってみたいとおもう廃墟に胸を突き動かされることが少なくない。

実際にそういう場所に出会ってどう思うかではない。写真になった廃墟には、どうも惹かれてしまうのだ。

思い返してみると、ぼくにもいろいろ廃墟感覚をめぐるちょっと複雑な記憶がある。本物の廃墟に惹かれたばかりではないのである。少年時代の空き地のドカン探検や怖いもの見たさの近所の空き家遊びをべつにすると、ダヴィット・フリードリッヒの幻想的な廃墟の絵――たとえば『樫の森の修道院』や『エルデナの廃墟』に、何かの深奥を感じてこのかた、キリコの形而上絵画にもデルヴォーの夜景都市にも、“抽象的廃墟性”とでもいうべき異様なカタルシスを感じるようになったのだ。

キリコやデルヴォーは廃墟を描いたわけではない。詳しく調べたわけではないけれど、廃墟など一度も描いてないだろう。キリコはどちらかといえば未来都市の静寂に光と影だけを浮き上がらせているのだし、デルヴォーはそれに比していえば終末都市の終着駅に電気の永劫を告げていただけなのである。それなのにそこには廃墟性がある。それは必ずしも少年期の空き地や空き家への憧れとは同一のものではない。もっと他の感覚も混じっていた。

いったいこういう廃墟感覚とは、何なのだろうか。われわれは何をもって“そこ”や“それ”を廃墟と感じるのだろうか。

たとえば、ジークフリート・クラッパーに無人のベルリン駅を描いた『駅』という名作があるのだが、これは実在のベルリン駅を無人にして、比類ない虚無を訴えはしているけれど、廃墟を描いたわけではなかった。それなのにそこには「痛哭の無常」というほどの廃墟感覚が支配していた。

人影がいない建物の絵画などいくらでもある。誰も写っていない建物の写真もゴマンとある。が、そこに廃墟を感じることは多くない。それにもかかわらず、ある種の絵画や写真には廃墟を感じさせるものがある。そこに廃墟が描かれていないときでさえ――。

どうしてこんなことを感じられるのだろうかと思っているうちに、そうなのだ、アンドレイ・タルコフスキーの映像に出会ったのだ。

タルコフスキーは『ぼくの村は戦場だった』でも『ストーカー』でも、水びたしの廃墟の名残りを辺景に沈みこませていた。タルコフスキーほど廃墟を廃墟のままに現在世界から引き算していった映像作家はあるまいと思われた。とりわけ『ノスタルジア』を見ているとき、ぼくがフリードリッヒの『樫の森の修道院』や『エルデナの廃墟』や『フッテンの墓』に惹かれていた理由がはっきり理解できた。廃墟とは「時間の永遠」をあらわすためのメタフォリカルな“実在の代名詞”のことだったのである。

しかし、タルコフスキーに教えられたのは、タルコフスキーにはすべての映像を廃墟に見せる感覚技法があるということでもあった。誰もがタルコフスキーのように廃墟感覚の映像を撮れるわけではなかった。問題はこの感覚技法にあるらしい。しかもこの感覚技法は文芸作家によっても映像作家によっても異なっていた。ぼくが見るに、ヴィム・ベンダースとティム・バートンはすぐれた廃墟感覚の持ち主ではあるが、そこにはタルコフスキーの映像語感とは異なる技法が波打っている。また大友克洋と押井守はいずれ劣らぬ廃墟感覚の持ち主であるが、その技法は異なっている。

そのうち、ぼくは18世紀のジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージの数冊の画集に魅せられるようになっていた。ピラネージが好きなのはぼくだけではない。澁澤龍彦も種村季弘も中野美代子も高山宏も谷川渥も、マリオ・プラーツもバーバラ・スタフォードも、知の境界をまたいだ者の大半がピラネージには魅せられてきた。それだけではない。同時代にピラネージの画集を見た者こそ、ピラネージの画集に魅せられていた。いや驚愕していた。

ピラネージは建築家であって、23歳で『建築と遠近図法』を著したほどに古代建築の技法を近代社会に蘇えらせようとした情熱家である。遺跡や廃墟にノスタルジーを偲ぼうとした建築家ではない。しかし、そのピラネージが1750年代の10年間にたてつづけに刊行した3冊の稠密な版画集『ローマの古代遺跡』『古代ローマの壮麗と建築』『古代ローマのカンポ・マルツィオ』は、当時のローマの都市景観を克明に再現させたみごとな建築画集であったにもかかわらず、人々はそこに「華麗な廃墟」を感じてしまったのだった。

とくに人々が驚いたのはフォロ・ロマーノの一郭であった。そこは、ルネサンス期にしてすでに“カンポ・ヴァッチーノ”(雄牛の野ッ原)とよばれていたように、見渡すかぎりが遺跡の群と化していた。カンピドリオ広場の正面のゼウス神殿(実際にはアポロ・ソシアヌス神殿)やコンコルディア神殿(実際にははサトゥルヌス神殿)を中心に、そこには「もはや再生不可能となった詠嘆」が1500年の時をへて風化したままに屹立していたのである。ピラネージの版画はその光景をあますところなく浮き彫りにした。

こうした遺跡は、いまやどこにも見ることができる。アテネのアクロポリス跡もペルセポリスの神殿跡も、むろんピラミッドも敦煌の洞窟院も、いわば「世界遺産」に認定されているような名所の半分近くが正真正銘の廃墟なのである。けれども、そうした“遺跡の名所”には廃墟感覚をおぼえるときと、そうではないときとがある。むしろ廃墟を感じないときのほうが多い。“そこ”や“それ”が廃墟に見えるには、何かがそこに加わっていなければならないのだ。ピラネージの画集にはその「何か」があった。

そうなのだ、そこには「ピクチャレスク」というものが加わる必要があったのである。

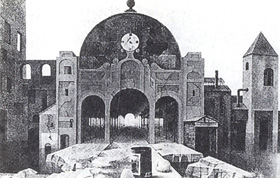

ジョセフ・マイケル・ガンディという画家がいた。のちに“イギリスのピラネージ”とよばれたこの画家は、ジョン・ソーンに雇われた助手である。ジョン・ソーンは18世紀の新古典主義の建築家で、イングランド銀行の設計建設にかかわった。ガンディはこのイングランド銀行の真新しい鳥瞰図を描いた。『1830年のイングランド銀行』という克明なものだ。

ところが、この鳥瞰図はほぼ完成したばかりの銀行図であるにもかかわらず、廃墟感覚を横溢させている。それはまさしくピラネージであって、フリードリッヒなのである。キリコであってデルヴォーなのである。もっと劇的な比較をすると、18世紀末にユベール・ロベールが『廃墟になったルーブル宮グランドギャラリーの想像図』というものを描いているのだが(ディドロが好きだった画家である)、それにそっくりなのだ。

かたや廃墟の想像図、かたや完成間近の銀行図。それがまったく同じ廃墟感覚の図になっている。まことに不思議なことと言わなければならない。これについては谷川渥も『廃墟大全』のなかの「廃墟趣味と断片の美学」で同じことを指摘していた。

“そこ”や“それ”が廃墟に見えるには、“そこ”や“それ”をピクチャレスクにすることなのである。

その後、ぼくは多くの廃墟写真や廃墟的絵画に出会うことになる。たとえば小林伸一郎である。本書にも小林の「軍艦島」や「摩耶観光ホテル」のカラー写真が入っているのだが、小林は『廃墟遊戯』や『廃墟源流』という先駆的な写真集を発表した格別の廃墟写真家なのである。それらはいずれも人っこ一人いない写真ばかりなのだが、雄弁な物語のようなのだ。叙事詩なのである。

一方、建築の解体現場を撮りつづけてきた宮本隆司の写真集『建築の黙示録』や、長崎の軍艦島を4×5で撮りあげた雑賀雄二の『軍艦島』を見ていると、いつまでも惹きこまれてやまない哀切があったものだ。宮本は『アンコール』ではカンボジアのアンコール・ワットの解体工事現場を息を呑むほど美しい写真にしてみせもした。これらは物語ではなくて、どちらかといえば短歌や南画なのである。見ているうちに、20世紀の佗数寄を感じてしまうのだ。

このように、廃墟が写真家によっては物語にも短歌にもなるということは、廃墟がかかえている情報が、とてつもなく多彩であることを示唆している。廃墟を示すということは、ひよとすると廃墟になる以前のすべての可能性を引き出せるということなのである。

さらにいうのなら、きっと、こういうことなのではあるまいか。芸術が自然を模倣しているのでもなく、自然が芸術を模倣しているのでもなくて、自然と芸術の両方が廃墟を模倣し、廃墟が自然と芸術を模倣しているにちがいない――。