父の先見

東京創元社 1996

Villiers de l'lsle-Adam

L'Eve Future

[訳]斎藤磯雄

孤高断乎にして赤貧ダンディズムの悠々たる蕩尽者。

高貴な告知と暗澹たる道化の二つながらの完遂者。

模倣と冷笑を怖れぬフェティッシュな機械共生主義者。

スピリチュアリズムの孤塁を守る戦士。

いっさいの低劣に満腔の憤怒を送り続ける高踏派。

ボードレールの衣鉢を継ぐ知的アリストクラシーの最終走者。

最初にして究極の人間人形義体時代の高らかな宣告者。

稠密な理想を図書室に求める構成派。

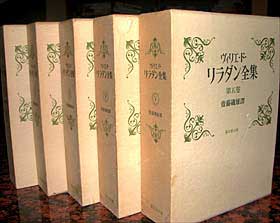

これらは、三十年ほど前に、ぼくがリラダン伯爵につけたキャッチフレーズのいくつかだ。今夜、少し手を入れた(中公文庫『遊学』参照)。そのいくぶんかは東京創元社の『ヴィリエ・ド・リラダン全集』をたった一人で翻訳した齋藤磯雄の鏤骨の言葉に負っている。徹底して彫琢された齋藤磯雄の日本語名人芸がなければ、ぼくはここまでリラダンに肩入れしなかったかもしれない。

ジャン゠マリ゠マティヤス゠フィリップ゠オーギュスト・ド・ヴィリエ・ド・リラダン。これがフルネームだ。他人からリラダン伯爵と言われるのを無類に好んでこんな長ったらしい姓名をもったのは、リラダンの困ったほどの華族趣味にほかならず、できればギリシアはロードス島の大勲士の子孫として王位に就くつもりも、どこに実在するやら南米アロニカ王国の建国君子となる気もあったような、たんに階位冠位がやたらに好きなせいだった。

実際にも、もともとのリラダン家はブルターニュの名門貴族だったようだ。しかしリラダンの生涯に待っていたのは、悲況である。残酷なのである。

祖父は大革命で国王のために家財を投げ出し、父は憑かれる産業技術計画者ともいうべき進取の野心家ではあったけれど、リラダンが一八三八年に生まれるころには、すでに家運がとことん尽きていた。少年リラダンには夢想と挫折、嘲笑と極貧だけが待っていた。学校は六回にわたって転校し、そのたびに問題児扱いされた。それでもブルターニュを出てパリに入ってしばらくの青年リラダンは、天をも攫う英気と人をも欺く才知とが全身にほとばしっていて、それが後半生ではことごとく誤解されたのに、このときばかりはパリ中を沸かせた。

これはひとえに、素性の知れない青年の才能などめったに褒めたことがなかったボードレールが、なぜかリラダンだけには称賛を惜しまなかったからだ。

リラダンがモンマルトルのカフェで才気煥発して周囲を瞠目させたのは一八五七年のこと、まだ紅顔直情の十九歳のときである。

この前後は十九世紀文化がひとつの頂点をなした時期で、パリで万国博覧会が初めて開催され、ファラデーがクリスマスに『ロウソクの科学』(角川文庫・岩波文庫)を講演し、フローベールの『ボヴァリー夫人』(新潮文庫)が発表されて風俗紊乱で取り締まりを受けた。またボードレールの『悪の華』(新潮文庫・岩波文庫)の刊行とワーグナーの《トリスタンとイゾルテ》発表が目立っているが、ロンドンにはウィリアム・モリスの意匠工房がつくられてレッサーアート(小さな芸術性)が注目され、リヴィングストンの暗黒のアフリカ大陸を初めてあからさまにした探検記が耳目を驚かせてもいた。

リラダンは知人からボードレールを紹介されると、すぐさまこの例外的に高踏的な批評力をもつ詩人にぞっこん傾倒したようで、とりわけ彼の地の異才エドガア・アラン・ポオのことを教えられて、すこぶる感嘆しきっていた。ボードレールとポオを同時に知ったことは、その後のリラダンにとっては決定的だった。

ポオを夢中で読んだリラダンは二二歳か二三歳のときにほぼ一年を費やして一つの物語を集中して書きこんだ。未完の傑作『イシス』(Isis)である。どのようにであれリラダンを語るには、まずもってこの『イシス』(東京創元社「リラダン全集」5)を知らなければならない。チュリヤ・ファブリヤナ伯爵夫人の、物語ともプロフィールともつかない肖像画のような作品だ。『イシス』がいまなお精彩を放つのは、チュリヤ・ファブリヤナというイタリア女性をひたすら描写しているだけで一巻すべてが終始していることにある。他には誰一人として登場人物はない。

リラダンが試みたことは、女神イシスのこの世の再来者としてのチュリヤ・ファブリヤナを、その完璧な容貌と大理石のような肢体と、その玲瓏明晰な知性と人を憚る慎み深さと、その深い瞑想と世を絶する孤高の日々と、その存在自体が古代法典であるような優美な振る舞いとによって、ただただ創写したことだった。そんな肖像画のような作品なのに、どんな出来事のひとつもおこっていないのに、われわれはそこにチュリヤ・ファブリヤナをめぐるあらゆる超越的な出来事を、いくらでも好きに想像することができる。

こういう作品はかつて文学史上に、なかった。そのころ発表されたジェラール・ド・ネルヴァルの『オーレリア』(思潮社)が唯一匹敵するが、出来事や心理の描写を挿入していたものだ。それをリラダンはいっさいの日常描写を禁欲的に排除して、この世のイシスの動静を、まるでオリゲネスの神学のように、まるでヴィーコの知学のように、またまるでヘーゲルの自然哲学のように、綴った。

とくにぼくを歓喜させたのは、第七章「未知の図書室」と第十一章「騎士の冒険」である。のちにボルヘスやマンディアルグやエーコがそういう冒険をしたとはいえ、この時代の文学作品にこれほど壮麗で神秘に満ちた図書室を描いた者はいなかった(ぼくは図書館の描写をした作品に手もなく惹かれてしまうのだ)。

なかでも女主人公チュリヤが一〇〇ページも進んだあたりでやっと夜陰に外出する段になると、身にぴったり張りついた中世騎士の甲冑による装束で、そこへ総レースの薄物衣裳を着て黒いマントを翻すというのは、とうてい想像することすらできなかった異様な場面だった。

これらの場面のことごとくが、装飾反復の激しい迷宮のごとき城館にあっても、複雑な円形の天球のごとき閲覧室にあっても、ひたすらチュリヤの正確無比な記憶の検証のためであったという顛末を知らされるにおよんでは、さすがのボードレールもこの二三歳の青年作家がやがて到達する至極の文芸とはいったいどういう魂胆なのか、末恐ろしくなるばかりであったろう。

記憶の検証のためにしか生きない女という発想は抜群だった。けれどもリラダンはこのアイディアに安易には溺れない。このイシスの化身としての女主人公を人類の理想に仕立てたい。そういう無理難題なヴィジョンに駆られていた。そうなのだ。このチュリヤ・ファブリヤナこそは、すなわち十九世紀のイシスこそは、のちのちに「未来のイヴ」になる前身だったのである。

リラダンは、ボードレールが「闘牛の額をもつ愚劣」と名付けた近代の人間たちの欲望に満ちた馬鹿げた胎動から、もはや失われて回復しようがないとおぼしい精神の聖地の奪回をもくろんでいた。

またポオが「近代の邪説」に抵抗して、フンボルトの宇宙論に加担しつつ本来の人知の究極にひそむ推理を取り出そうとしていたのに共鳴して、何事も語ろうとしない彫像や装置や書物の陳列から、夥しい知性を再生させたかった。リラダンにこうした気概がつねに満ちていたことは、その後のどの作品や随筆を読んでも伝わってくる。

しかし、このようなあまりに反時代的な試みが、たんに俗物をめざしたいブルジョワ社会に受け入れられるはずがなかった。当時、リラダンを理解できたのは、僅かにボードレールとシャルル・クロスとユイスマンスとマラルメと、そしてレオン・ブロワくらいにすぎなかった。

そのうちリラダンはだんだん赤貧洗う日々をおくるようになっていく。極貧のあまりボクシング・ジムで毎週二四回も顔を殴られる仕事についたのは晩年の四七歳になってからであるけれど(リラダンは五十歳でマラルメら数人のみに看取られて死んだ)、だいたいは似たような日々ばかりをおくったと考えてよい。それでもリラダンは胸をはってリラダン伯爵として、古代未来の精神をつねに一歩も外すことなく、理想の極致を描きつづけようとした。

そんなリラダンにある日届いたのがメンロパークの魔術師トマス・エジソンの電気装置発明のニュースである。リラダンにはもともと父譲りの比類ない機械趣味があった。その機械というのは、未来を予知させる機械か、さもなくば人間人形か、あるいは精巧きわまりない玩具玩物だった。

ぼくが何度も目を通してきた『残酷物語』(筑摩叢書)は、あとで知ったのだが、石川淳がいっときも座右から手放さなかった一冊だったらしい。一種の短編集であるが、一作ずつが職人の手作り工芸の精華のようで、また未来のためのシニカルな象徴芸術論のようで、どこから読んでも、何度読んでも倦きさせない。ユイスマンスがひそかにこの作品集を耽読していたこともよくよく納得できる。

たとえば、「闇の花」では日常の細部に宿る神秘を放蕩者と娼婦の戯れに透けるように書いた。「告知者」は宿命が主題になりながら、神秘壮大きわまりないソロモン王の神殿に忍び寄る天地異変を交響曲にした。「前兆」はすべての事件が恐るべき終局をめざして、そこに高潔な憂鬱を描き出したもの、「見知らぬ女」は恋慕を寄せて語りあった美しい女が実は聾者であったという苦い哀切を綴ったもの、というふうに。

『残酷物語』には、何作かにわたってのリラダンのフェティッシュな機械趣味があらわれている。印刷技術がもたらす詐術に深長な意味を見いだしているのは『二人の占師』である。『天空広告』は大空の広がりを活用した未曾有の幻燈広告を予告したもので、まさにフレドリック・ブラウンのSFショートショートを一〇〇年ほど先取りしているのであるが、その一方で、その活用を通していまだ実現すらしていない普通選挙の根本欠陥を突いてみせるというのも、その予知能力はいったいどこまでお見通しなのかという、そういう小篇だ。

当時は劇場に拍手係という役目がいたものだが、それを揶揄して大衆心理の本質をはやくも見抜いた『栄光製造機』は、拍手を大規模に組織化した機械を登場させて、民衆文化の笑止千万とは何かということを早々に抉っている。大道商人の長々とした売り文句を喋ってみせる玩具機械のありさまを書いたのは、その題名も異常な「断末魔の吐息の化学的分析機」という作品だった。

このようにリラダンは、だれよりも先駆して機械がもたらす未知の社会機能を次々に文学に採用していったのであるが、そのリラダンに決定的な衝撃を与えたのがエジソンの発明だったのである。

エジソンの発明は、電気冷蔵庫があっても極小テレビができても、電気掃除機がいかに高性能になっても月面着陸機を見ても驚かない世代が、パソコンやCGやインターネットの出現ではたちまち「おたく」をめざしたという事情を持ち出しても、なお不釣り合いと思われるほどに、リラダンが嗅ぎとった未来技術の革命だった。

それだけではなかった。リラダンは電気技術が人類にもたらすべきが、通信の進歩や都市の照明や家庭の革新などの「便利」と「便宜」ではなくて、電気的人造人間の文明への登壇であるべきだと考えた。

ここに、一人のヴィーナスのごとき完全無欠な輝く肢体をもったアリシヤ・クラリーという歌姫がいたと思われたい。鳶色の髪、銀色の白柳のような体は申し分なく、その歌声や話し声も男たちをぞくぞくさせた。このミス・アリシヤにエワルド卿は心底参っている。

世の大半の女性とは異なって、アリシヤはその肉体を惜し気もなくエワルド卿に捧げ、ありとあらゆる快楽をもたらしてくれた。ところが、アリシヤには根本的に欠けていたものがある。日々の感覚はあまりに凡俗で、知性があまりに乏しかったのだ。そればかりかアリシヤの日常はちょっとした贅沢品をほしがるだけで、男の精神になんらの感動も与えない。

そこでエワルド卿は友人のトマス・エジソン博士に相談をする。いや、エジソンが友人のエワルドの心中に宿る悩みを察知したのかもしれない。エワルドも悩みを打ち明ける。「美しい愚劣きはまりない女なのです。造物主が何かのはづみで手違ひをしたとしか思へません」。

ここまでならよくある話だ。そんな女は諦めろとか、体がいいなら目をつぶれとか、それですむ。けれども一部始終を聞いたエジソン博士は、ここで前代未聞の“開発”に乗り出した。ミス・アリシヤ・クラリーそっくりの電気人形を造ってみせようというのだった。エワルドはそんなことをしてくれたところで、何の渇望も癒せないことを知っていた。

ともかくも花咲き乱れ菫香る約束の日、エワルドはエジソン博士のメンロパークの実験室に招かれる。その一角に光が差し込み、そこに黒い布に覆われて登場したのは「未知といふ印象の存在」である。やがてエジソンがいくつかの追加実験を加えると、そこにはミス・アリシヤ・クラリーと寸分変わらない容貌と肢体をもった「女」が出現していた。エジソンが言った、「さあ、ミス・ハダリー、愈々生きる時がやつてきた!」。エワルドは狂喜した。

リラダンがここからエジソンとエワルドに交わさせた会話は、おそらく人間人形思想をめぐる「義体文明の可能性」に関する最も高邁精緻なプレゼンテーションである。ミス・ハダリーは二人が交わす会話のたびに、人造人間としての技能を、生ける人形としての言葉を、未来のイヴとしての精神を、次々に心身に帯びていく。リラダンは書いた、「或る超人間的な存在が、この新しい芸術作品の中に呼び醒まされてゐて、これまで想像もつかなかつたやうな或る神秘が決定的にその中心を占めてゐる」と。

これは、義体文明にこそ新たな宇宙思想や地球精神が胚胎するであろう可能性についての、それこそ全き確信ともいうべきものだった。エワルド卿はこの信じがたい奇蹟に最初はたじろぐのだが、すぐにミス・ハダリーに「愛」を感じ、それがハダリーにもひそむ愛の萌芽と交信しつつあることを知る。それはかつて感得したこともない「霊妙」であり、かつ、かつてここまでの哀切はありえないと思われるほどの「無常」であった。

こうしてリラダンは文学史上初めての「はかなさ」としての機械人間の哲学を滔々とのべつつ、アンドロイドやレプリカントが地上に君臨しうる極上の可能性を開き、物語の最後をエワルドとハダリーの人ならぬ愛の進展に寄せていく。が、そこでリラダンが最後の最後に用意したのは、意外な結末だった。

エワルドとアンドロイド・ハダリーが大西洋上に二人して蜜月の航海を始めてまもなく、この豪華客船が暗礁に乗り上げ、爆発炎上の後に沈没したというのである。物語はそのニュースがエジソン博士に届いたというところで終わる。その後のすべてのアンドロイド・ストーリーも、すべてのレプリカント映画も、さらにはハリウッド映画《タイタニック》も、一〇〇年前に予告されていたものだったのである。

さて、以上の、この一文のすべてを、さきごろ完成したばかりのフルCGアニメーション・フィルム《イノセンス》を世に贈った押井守監督に捧げたい。

この映画はすでにご覧になった諸姉諸兄はもちろん感づいたであろうけれど、全篇が《GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊》で姿を消した草薙素子のイメージの行方をめぐる物語になっていて(したがって草薙素子のパートナーだったバトーが主人公である)、しかも『未来のイヴ』の数百年後の物語にもなっている。

押井監督のリラダンへの敬意はかなり本物で、映画にはロクス・ソルス社のガイノイド2052「ハダリ」がその名のままにずらりと登場する。冒頭にも、リラダンの次の言葉がエピグラフとして掲げられた。「われわれの神々もわれわれの希望も、もはやただ科学的なものでしかないとすれば、われわれの愛もまた科学的であっていけないいわれがありましょうか」。

ミス・ハダリーが複数ガイノイド化したハダリを製作するロクス・ソルス社は、レーモン・ルーセルの同名の原作からとっている。怪作『ロクス・ソルス』(平凡社ライブラリー)は、パリ郊外モンモランシーに住む奇っ怪な科学者マルシャル・カントレルが作り上げた発明品の数々を、一群の人々が邸内で数時間見てまわるというだけの驚くべき作品である。もっとも《イノセンス》のみならず、押井守はもともと青年期からのただならない人間人形感覚の持ち主で、とくにハンス・ベルメールの人形描写にはずっとぞっこんだった。

もう一言、リラダン伯爵に免じてもらって押井監督を褒めておきたい。《イノセンス》の映像はほとんど「想像力の濡れ場」のような場面を連続させていた。傑作などという言葉はつかいたくない。筋書きも棚上げしたい。こうあってほしいと想う映像場面を電子で濡らしながら超構造化し、細部にいたるまで超トポグラフィックに仕立てていた。これは作品を設定した段階での世界定めが並々ならぬ計算で仕上がっていたということで、つねに部分と全体がネステッド(入れ子状)な「意味の形態学」によって相依相存するように作られていたということだろう。

それでいて、どんな場面にも空気の密度をもたらしていた。おそらくかつてのどんなアニメーションより濡れた空気感に富んでいた。表情を殺した人間人形を動画とするのはきわめて困難だろうに、その“異業”も徹底して成し遂げている。《イノセンス》は二一世紀の押井リラダンが掲げた映像音響版『未来のイヴ』なのである。