父の先見

18~20世紀における文学・美術の変貌

河出書房新社 1988

Wylie Sypher

Rococo to Cubism in Art and Literature 1960

[訳]河村錠一郎

編集:内藤憲吾 協力:加糖光也・占部敏子

装幀:渋川育由

ゴシック建築、土佐派、ナナハンに乗りたい、アルゼンチン・タンゴ、ゴスロリ、複式夢幻能、へたうま、フランス料理、ワイシャツが似合う、ボヘミアン、ケインズ主義、織部、ふしだらな日々、レッサーアーツ、家系ラーメン、ロココ風、ブレイクダンス、IFRS(国際会計基準)……。

キュビスム、私小説風、アルペジオ、桃山障壁画、お嬢さま、グレコ・ローマン、お役所文書、渋カジ、アールヌーボー、頑固、ネオリベ、アナルコ・サンジカリズム、阪神が好き、ルーズソックス、印象派、先物取引主義……。

ボンデージ・ファッション、ファストフード、陪審制度、ピクチャレスク、デカダン、神秘主義、クールジャズ、国学、ニューハーフ、火焔土器、ロードムービー、社民的、ネイルアートする、ニューウェーブ……。

これらはすべてスタイルである。スタイルの定番訳は「様式」「風儀」「形式」などとなるけれど、堅い様式的なるものだけがスタイルではない。モードも傾向もファッションも、好みも趣向も流行もスタイルだ。ただスタイルという今日の用語が瑞々しい響きを失った。

日本では昔から、◇◇風(和風・洋風・王朝風・広島風お好み焼)、××流(観世流・花柳流・新陰流・琴古流・小笠原流・オレ流)、☆☆式(延喜式・和式トイレ・仏式)、○○様(和様・唐様・新様・定朝様・定家様・天竺様)、□□調(格調・哀調・元禄調)、△△体(有心体・幽玄体・四六駢儷体・明朝体)といった言葉をつかってきた。思うに、この「風、様、流、調、体」がスタイルなのである。こちらのほうが風味や風趣、様子や様態、流儀や流行、調子や調合、体裁や風体をたくみに出入りさせる日本語になっている。

スタイルは体制や思想や計算結果よりも、ずっと重要な社会・文化・表現をめぐる様相なのである。

スタイル(style)という言葉は、古代ローマで使われていた尖った筆記用具をあらわすラテン語の“stilus”から出てきた。文字や線描を生み出す道具の妙が、スタイルの出現だった。だから最初は「文体」や「描写」がスタイルの代表だった。修辞法はスタイルの生みの親である。

モード(mode)もラテン語の“modus”に由来する。やはり動向がつくる形式・様式・調子・形態をあらわした。さまざまなコードが組み合わさって、いろいろなモードがつくられた。

音楽における旋法やリズム、岩石の組成分布、服飾のスタイル、統計上の最頻値、日々の気分や調子のこと、コンピュータのインターフェースも、モードである。

その後、スタイルはヨーロッパでは建築や美術の様式の呼称になり、ヨハン・ヴィンケルマンやマイヤー・シャビロやエルンスト・ゴンブリッジが様式論に言及するようになって、様式といえば芸術様式や文化様式を示すことになった。いまではゴシックが「ゴート人っぽい」という見方から発展したもので、ロココはポンパドゥール時代の流行を揶揄した言葉から発したものだとわかっている。

スタイルを時代を追って建築や美術や音楽に求めた説明にするのは、わかりやすい方法だった。

しかし、それらが見た目の違いや油彩画の手法の違いを説明できたとしても、そこに何らかのコンベンション(習慣)が出入りしていたことを見落とすこともある。また迸(ほとばし)る才能が関与したことを特筆できないこともおこる。

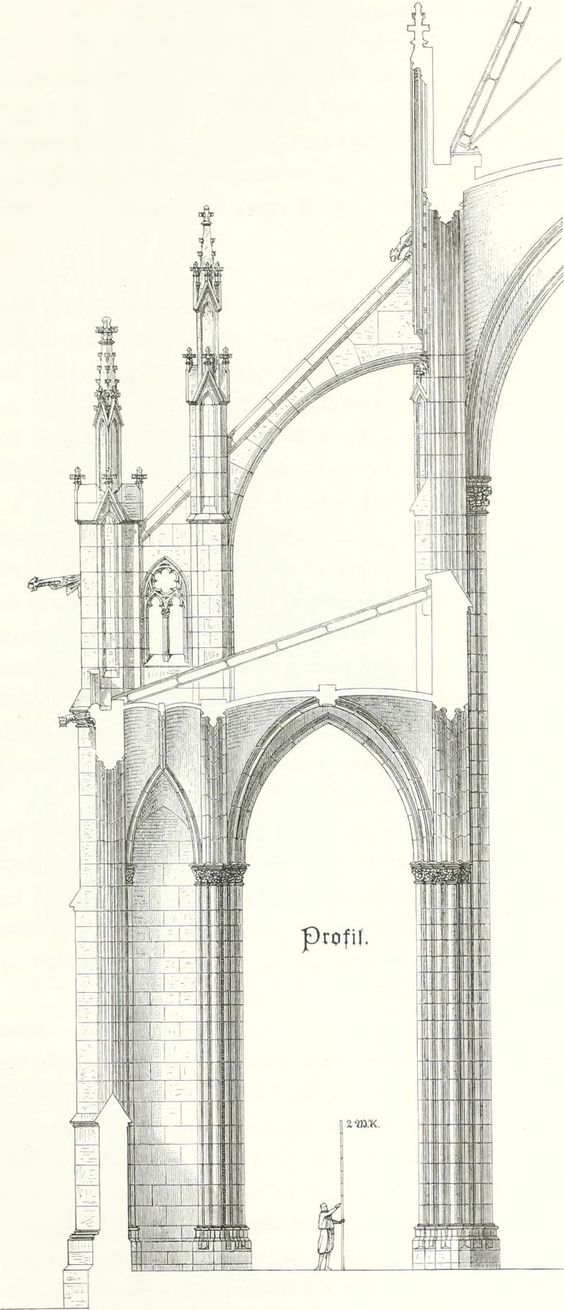

ゴシックはフライング・バットレスの技法を、英国ロマン主義はダンテ・ガブリエル・ロセッティの表現力を、ビーダーマイヤー様式はドイツの家庭生活の特徴を、ヒップホップはアフリカ・バンバータのパフオーマンスを、それぞれ話題にしなければ伝わらない。

興味深いスタイルというもの、社会や文化や技術をまたぐさまざまな特質に注目していかないと、そのおもしろさはとうてい語れない。それには新たな語り部の登場も必要なのである。ワイリー・サイファーはその先行者だった。「歴史社会はスタイリングされている」ということを、豊富な実例の重なりと比較をもって説明できる語り部だった。

ワイリー・サイファーの名を文学界と美術界をまたいで轟かせた3部作は、順に『ルネサンス様式の四段階』『ロココからキュビスムへ』『現代文学と美術における自我の喪失』である。いずれも河村錠一郎(572夜)の訳出で河出書房新社から刊行された。

ほかに野島秀勝訳の『文学とテクノロジー』(研究社)があった。こちらはのちに高山宏セレクション「異貌の人文学」(白水社)になった。

アナロジー(類比)という見方がスタイルを見抜くための「かけがえのない武器」であることを、文芸・美術・思想領域で詳細な作品例をもって実演してみせたのがサイファーだった。ルネサンスが4転しながらどのように当時の世界理念と魔術思想と組み討ちしてきたかということも、20世紀のテクノロジーがアートとどう切り結んだかということも、サイファーの導きはなかなか有効だった。

サイファーはルネサンスにグノーシス・新プラトン主義・ヘルメス知という補助線を入れ、20世紀アートにはオフセット印刷やパッケージ技術の関与や相対性理論や量子力学の影響があったことを指摘した。こういう指摘はありそうで、なかった。とくに美術史家には欠けていた。ぼくは杉浦康平がシルク印刷でカバーをデザインしてみせた『自我の喪失』からサイファーに入ったのだが、どの本もおおいに参考になった。

なかでも、サイファーが文化芸術論のど真ん中にホワイトヘッド(995夜)の「アクチュアル・エンティティの見方」と「具体者とりちがえの問題」をもちこんだことは、ぼくのアートの議論、とりわけスタイルの生成と変更をめぐる議論にピリ辛の勇気を与えてくれた。

本書は、まずはロココの華が開いた18世紀をピクチャレスク、ロマン主義、象徴主義と追い、ついで印象派・ラファエル前派・ナビ派・アールヌーヴォーをネオ・マニエリスムと捉えてまとめなおし(アールヌーヴォーはネオ・ロココとも捉えて)、そこから20世紀のキュビスムに至った各種アートの相関関係を追ったものである。

この流れを追うことはめずらしくはないが、その変移と変相をピクチャレスクからキュビスムにまで「スタイルの踵(きびす)」を詰めるように叙述できたのは、サイファーだけだった。美術史と文学史と社会史に時代ごとのテクノロジー(技法の特色)を加えながら、それぞれをスタイルの変遷としてほぼ同格に織り合わせた語り部は、サイファー以前にはいなかったのである。もっとも今夜は文学の事例は省いて、アート&テクノロジーとしての「ロココからキュビスムヘ」を紹介する。あしからず。

中世のプトレマイオス宇宙観がコペルニクスのルネサンス宇宙観に変わった。それで何がおこったのか。空間概念が、ゆっくりとしながらもぐるりと大きく転回したわけである。

その新たな空間概念がアートに染み出したのは、レオン・バッティスタ・アルベルティの『絵画論』(中央公論美術出版)が「消点」と「オーソゴナル」(水平線と直角をつくる線)による遠近法(パースペクティブ)という視覚的表現図法を示し、そのパースをもって絵画が描かれるようになったときだった。レオナルドの《最後の晩餐》やラファエロの《アテナイの学堂》が一点透視の遠近法空間を絵画的に完成させた。

しかしルネサンス宇宙はあいかわらず円球のままだった。手前の地球(=人間の目)は少し動くようになったものの、向こうの宇宙は円球そのままだ。キリスト教が示した偉大な場面を鮮やかに描いてはいても、それはステンドグラスの切り抜き絵のように静止していた。これを不満とみなしたマニエリスムとバロックが空間の「拡張と収縮」を可能にした。

マクロコスモスを見ようとする意図(ガリレオの望遠鏡)とミクロコスモスに分け入りたいという意図(フックの顕微鏡)が二つながら動き出し、絵画もこれを採り入れて、ルーベンスやブリューゲルがドームの天井画ではなく一枚のタブロー平面の中に、そういう二つの宇宙を同時に描いた。

拡張したり、収縮したりさせたのではない。拡張と収縮を同一形式のなかで同時にあらわしたのだ。バロックが「進行しつある物語」を描きえたのは、この「空間の複合的な転換」による。後期バロックの音楽ではバッハ(1523夜)が二つの宇宙を追想するフーガ様式を生み出した。これは音楽空間の複合化をもたらした。

バロックはすばらしいスタイルを出現させた。ベルニーニ(1034夜)なんて完璧だ。だったらそれで万々歳じゃないか、両界宇宙が手に入ったのだからそれでいいじゃないかと思いたくなるが、18世紀前半に登場してきたロココ様式はそれらの踏襲ではなかった。ロココ主義は空間概念がなんと「室内」にあると主張しはじめたのだ。宇宙はミドルサイズにも適用されたのだ。

ロココにはバロックのような理論が派生しなかったが(詩人もアレクサンダー・ポープをただ一人代表させられる程度だが)、そのかわりにルネサンスやバロックのように世界を虚構(神の視点)ごと堂々と描くということから退去して、あえて室内の装飾空間に世界の描出のスタイルを転成させようとした。

1717年に《シテール島の巡礼》でフランス・アカデミーに入会した画家アントワーヌ・ヴァトーには、『アラベスク模様、武具飾り(トロフィー)、およびその他の装飾文様集』という版画集がある。

室内飾り付けの素材と見本が並んでいるようなものだけれど、ロココにあってはこれがピエール・ルポートルやジル・マリ・オプノールといった設計家によって建築の中に移動していくと、そこはカルトゥーシュ(内巻き文様)によるバロック空間とはまったく異なるものとなって、優美で植物的でギャラントな建物空間を出現させたのである。ヴァトーは「フェート・ギャラント」(雅な宴)の画家と親しまれた。

ロココは「過去からの断絶」を愉しんでみせたのである。ギリシア・ローマ・ルネサンスの縛りをミドルサイズに解いたのだ。サイファーは「ロココは、ニュートン的世界の新しい個人主義をともなった、過渡期にあたる社会状況を示す記号となった」と説明する。

ロココは様式としての流行力を失う直前、風変わりな局面を演出していた。「ジャンル・ピトレスク」である。

ピトレスク(pittoresque)は絵のように美しいという意味で、1730年のニコラス・ピノーの作品を嚆矢とした「新しい趣味」をさす。「奇想の断片」(モルソー・ド・カプリス)という趣味だ。

絵のように美しいのであって、美しい絵をめざしたのではない。貝殻(コキャージュ)をセメントでかためたロカイユ、空間のくぼみにもぐりこむような小部屋、鏡台を飾りこむ数々の装飾の出入り、予想のつかない水の様子を見せる噴水‥‥。こういうものがジャンル・ピトレスクになった。不統一、不均斉、拡張の失効をものともしなかった。

ジャンル・ピトレスクは、その後の1750年から1900年にかけての長きにわたる「ロマン主義」を用意した。ボードレールが『1846年のサロン』という時代を画するクリティックのなかで「ロマン主義はただ内部にのみ見いだされる」と書いた、あのロマン主義だ。そこにピクチャレスクや印象派や象徴主義が次々に胚胎していった。

ロマン主義の眼目は主題の選択や真実の訴求をしないことにある。そのかわりに感情がおもむくところにスタイルを求めた。感情が写生や写実に向かうなら、日本の俳句の多くが写生俳句であるように、その写実主義のスタイルもまたロマン主義なのである。だからフリードリッヒもドラクロアもクールベも、マネもドガもジェリコーもロマン主義者だった。

これは美術様式というよりも、意識と表現がかぎりなく近づいていったリプリゼント・スタイルというべきだ。ヘーゲルは自身の美学論において、そういうロマン主義がもたらす内面性(インジッヒザイン)を「絶対の芸術価値」と称揚した。

本書はピクチャレスクに言及してサイファーの勇名を斯界で馳せさせた一冊なのだが、それほどピクチャレスクのおもしろさについては、美術史や文化史が掴みそこねていたものだった。美術批評史ではながらくジョン・ラスキンを除いてピクチャレスクの見た目の不安定性と危険な香りと、それにもかかわらずそこに秘められた崇高な気分とを言い当てられる者がいなかったのだ。

一言でいえばピクチャレスクは「暗示の技法」だったのである。スタイルの一部にアナロジーが用いられたのではなく、アナロジーそのものがスタイルの核心となったのだ。

暗示といってもメタファーを用いるのではない。浮世絵のように見立てや組み合わせを工夫するのでもない。描法そのものに暗示性が富んでいくこと、そのため空の模様も海の光景も雪山の構造も、クロード・ロランやターナー(1221夜)がそれをこそ見せてくれたのだが、次の一瞬には大きく変化しそうに見えるのである。

こういう絵を描いてみせること、それがピクチャレスクだ。必然を見定めつつも、その直後におこるかもしれない偶然(アザール)を描く。ドガの踊り子やゴッホの糸杉に、この技法が飛び火した。絵画における印象派も文学における象徴主義も、ピクチャレスクが生み出した。このことを指摘できたのはサイファーだけだった。

1863年にマネが《草上の昼食》を発表し、1874年にモネ、ドガ、ルノワール、ピサロらが官展(アカデミーのサロン)に対抗した展覧会を開いた。会場は写真家ナダールの店だった。みんな主題を軽視して、ドガ以外の全員が光がまぶしく雨も降る戸外で制作し、思い思いの印象を描きまくった。

印象(impression)とは「感じたこと」ではない。感じたように描けること、その描いたものが見る者をインプレスすること、それがイン・プレスとしてのインプレッションだ。

ただし、このことを一番大事にすると、印象派の画家たちはさまざまな欠陥をあらわにするしかなかった。マネは首尾一貫性を欠き、モネは構図を失い、ルノワールはダンディズムをこぼし、ゴッホは安心から見放された。しかし、それこそが印象主義の矜持だったのである。

ただ、ゴーギャンだけが苦々しい感想を吐き捨てた。印象主義は「表現を束縛するものを温存しすぎている」のではないか、というふうに。おそらく印象派が好きな日本人のファンも、あのような作品群が知的な高揚やアートの衝撃をもたらすものとは思わないだろう。ルノワールの少女やモネの睡蓮は絵画をその描景にとどまらせるものでもあったのだ。

印象は印象を閉じこめなかった。ドガの思いもよらない視覚がロートレックの絵柄を生み、モネの大気描写がスーラの点描主義やセガンティーニらのディヴィジョニズム(分割主義)を生んでいた。

サイファーは、ゴーギャンの不満はナザレ派、リヨン派、ナビ派、ラファエル前派、アールヌーヴォーに転じていったとみなしている(これも卓見だった)。たとえばナビ派のモーリス・ドニやピエール・ボナールの予言的平面主義、ラファエル前派のホルマン・ハント、ダンテ・ガブリエル・ロセッティ、ジョン・エヴァレット・ミレーらのやや魔術的とも見える幻想的な超時空性、さらにはオスカー・ワイルド(40夜)の反自然主義とともに開花したアールヌーヴォーのビアズレーのイラストレーションやウィリアム・モリスやバーン=ジョーンズのどこにでも貼れるようなデザイン的装飾性、エミール・ガレの目を奪うガラス彫刻細工や建築家エクトール・ギマールのうねるような鉄の門扉やファサードなどは、これらを見る者たちを「画家が束縛した印象」からの解放をもたらしたのである。

アーティストの勇気と表現力に甘いぼくなどは、以上のようなベルニーニのバロックの玲瓏な爆発、ターナーとピクチャレスクの実験性、ロココのフェミニズム、ロセッティのダンディズムには存分な軍配を上げたくなるけれども、ところが、ところがだ、スタイルの転換はこんなところでピークを迎えたのではなかったのである。ここまでの数々の様式の実験は20世紀を告げるものとはならなかったのである。

19世紀の美術には、ピエール・フランカステルが『絵画と社会』(岩崎美術社)で「ブロカージュ」(据置・凍結)と名付けたような文化的遅延がある。そのためどこか歴史的なプリミティビズムをかかえこんだままなのだ。

これにいたたまれなくなって、ルネサンスこのかた19世紀末尾にいたるブロカージュを一気に壊したのが、キュビスムだった。キュビスムは一つの視点から始まって絵画および美術全般の中に構成されてきた三次元空間を破壊した。ブラックが着手し、ピカソがそのやり口を拡げた。

これに似たことを先行してやってのけたのは、ミンコフスキーの時空連続体幾何学とマックス・プランクの量子定数とシュレディガーの波動関数とアインシュタインの相対性理論である。科学哲学的にはこれらの思考回路を、ホワイトヘッドの有機体哲学とウォディントンの分化の理論が用意した。

ブラックやピカソ(1650夜)はそのような科学思想にもとづいて20世紀アート革命にとりくんだのではない。キュビストたちは、スタイルの始発力をアフリカ美術やアルタミラの洞窟絵画にまでさかのぼるプリミティブとフェティッシュにさかのぼることによって、かれらはブロカージュの破壊にとりくんだ。

キュビスムとはべつに狼煙を上げたアート活動がある。ドイツの表現主義、カンディンスキーの構成主義、ダダと未来派、シュルレアリスム、そして写真術と映画技法だ。

本書はこのへんのことにはふれてはいないけれど、言外にキュビスムのブロカージュ潰しが20世紀前半のアート活動の全般に及んでいったことに拍手を送ろうとしている。こんな一節がある。

映画の複雑な総合性は、ピカソの1926年の作品

《婦人帽子屋の仕事場》で名人芸的な使われ方をし

た。アールヌーヴォーの二重螺旋輪郭線技法(鏡のよ

うな水面を生む技法)をジャズのシンコペーションに

適合させた動く複合性が、白黒でスクリーンに映写さ

れたような絵画なのである。

この絵はエイゼンシュタインが定義をくだした映画

的遠近法の完全な例証になっている。描写をわれわれ

の上に引き付け、輪郭を平板にしてデフォルメするク

ローズアップの効果さえもっている。

これらの複雑に絡まりあいゆれ動くシルエットは、

ビアズリーのグラフィックアートに新しい次元を与え

たものであり、一方、マティスのフォーヴィズム空間

の表現主義的な短縮遠近法を使っている。またジョア

ン・ミロのバイオモーフィック(生形態学的)な形と

密接に関係している。

すでに述べたように、サイファーは美術史と文化史を、一方では必ず文学的表意術の変遷を織りまぜ、他方では必ず科学技術史のパラダイム・チェンジを挟むことによって、ダイナミックに浮上させた。

アートと文学の関係を追いたいなら『自我の喪失』で追撃されているベケット(1067夜)やイヨネスコとフォンタナやジャクソン・ポロックとの関係を、テクノロジーが芸術に及ぼした影響については、『文学とテクノロジー』を読まれるといい。後者の改訂版では高山宏(442夜)の唸るような解説も読める。

⊕『ロココからキュビスムへ――18~20世紀における文学・美術の変貌』⊕

∈ 著者:ワイリー・サイファー

∈ 訳者:河村錠一郎

∈ 発行所:河出書房新社

∈ 発行者:清水勝

∈ 印刷:三松印刷

∈ 製本:大口製本

∈ 装幀:渋川育由

∈ 発行:1988年8月30日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 翻訳について

∈∈ 序文

∈ 第一部 ロココ――秩序の観念

∈∈ 第一章 ポープとロココの状況

∈∈ 第二章 啓蒙主義における虚構

∈∈ 第三章 様式としてのロココ

∈∈ 第四章 詩におけるアラベスク模様

∈∈ 第五章 ジャンル・ピトレスク

∈ 第二部 ピクチャレスク、ロマン主義、象徴主義

∈∈ 第一章 様式の喪失

∈∈ 第二章 視聴的ピクチャレスク――想像力の喜び

∈∈ 第三章 心理的ピクチャレスク――観念連合と夢想

∈∈ 第四章 リューミニズム

∈∈ 第五章 万物照応

∈ 第三部 ネオ・マニエリスム

∈∈ 第一章 様式・様式化・ブロカージュ

∈∈ 第二章 ネオ・マニエリスム的状況

∈∈ 第三章 印象派の実験

∈∈ 第四章 ナザレ派、リヨン派、そしてラファエル前派

∈∈ 第五章 ナビ派とアール・ヌーヴォー

∈ 第四部 キュビスム遠近法

∈∈ 第一章 新しい相関的世界――写真と映画

∈∈ 第二章 キュビスム演劇

∈∈ 第三章 キュビスム小説

∈∈ 第四章 物体なき世界――新造形主義と詩

∈ 原註

∈ 脚註

∈ 訳者あとがき

∈ 参考文献

∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

ワイリー・サイファー(Wylie Sypher)

アメリカの英文学者・文化史家。1905年、ニューヨーク州マウント・キスコ生まれ。アマースト・カレッジ卒業後、ハーヴァード大学で博士号取得。元シモンズ・カレッジ教授。主に文学と美術に拠ってルネサンス期から二十世紀に至る西欧精神史、文化史研究を壮大なスケールで展開した。

⊕ 訳者略歴 ⊕

河村錠一郎(カワムラ ジョウイチロウ)

1936年生まれ。専攻はイギリス美術史、特にラファエル前派。一橋大学名誉教授。2015年瑞宝中綬章受勲。

図版構成:梅澤光由・寺平賢司・上杉公志

キーエディット:吉村堅樹

校正:八田英子・井田昌彦