父の先見

古代末期の一宗教の本質と歴史

岩波書店 2001

Kurt Rudolph

Die Gnosis 1977・1990

[訳]大貫隆・入江良平・筒井賢治

編集:中川和夫

装幀:司修

光があれば影がある。善があれば悪があり、正なるものがあれば負なるものがある。光と影は対比され、正と負とは別々の方を向く。ときに華厳思想や陰陽道のように陽なるものと陰なるものが相反しながら絡んでいるばあいもあるが、世界はたいていポジティブとネガティブとに、進歩と退嬰とに、勝ちと負けとに分別されている。

これを破ってきたのは長らく各地各民族の説話や文芸やメルヘンくらいのものだった。それでも砂男(ホフマン)やマッチ売りの少女(アンデルセン)が主人公になるには近代まで待たなくてはならなかった。

世界の歴史の大半は正から邪を眺め、正統が異端を戒めるというふうに進んできた。いや、そのように後付けされ、そのように叙述されてきた。とくに法においては、正邪の峻別が根幹になった。「影」や「負」や「邪」が主語になることは、めったにありえない。「紛いもの」や「偽物」が中心にくることもない。それでは世界が堕落する。仮にそんなインチキがいっとき蔓延(はびこ)ったことがあったとしても、そのうち「影」や「負」や「邪」や「偽」は失墜させられ、批判や否定の対象なった。

しかしながらそのようになったのは、きわどい歴史のぎざぎざの価値観のなかからあれこれの紆余曲折をへてようやく「善」や「正」が派生して、そのうち主語の座をぶん取ったものだったにちがいなく、何をもって正統とするかは、はなはだ微妙だったはずである。微妙どころか、歴史の栄枯盛衰では「正」「正統」「正義」は圧殺・暴力・蜂起・クーデター・奸計・収賄によって確立した例の方が多く、あとは勝てば官軍の権利として奪取されてきたものでもあった。

やがて勝ち組がその獲ち得た「正」をまことしやかに語るにあたっては、正邪や正負のルーツもちだすことにした。そのためには「そもそも」の物語が必要である。「そもそも」のためには「そもそも世の始めにおいては」と語れる「そもそもの正邪」をもちだした。こうして溯行したルーツの、そのまたルーツには神々が居並んだ。神々の物語がつくられた。古代においては正邪の由来にリクツをつけるには、そういう神々をどう正邪化するかが分かれ目になった。

ところがその神々の「行い」や「性」(さが)にしてからが、当初は正邪入り乱れ、アヤメ・カキツバタは分かちがたいものだった。「そもそも」もあやしかったのである。

ギリシアの神々には「おかしい連中」はざらにいた。悪態をつく、女を漁る、権謀術数をこねくりまわす、けちんぼうである、嫉妬が激しい、邪魔が好き、傲慢だ、悪さをする、浮気が多い、嘘をつく、やたらに自己陶酔する、青年を誘惑する、いろいろだ。神が人に擬せられているかぎりは、当然だ。

そういう神々が目立ってきたのは、ポリスとその周辺のように小さな領域での噂によるものだったからだ。ディオニュソスのように外からやってきて、しかも酔っ払いのような不埒を肯んじる神のことがわからなくなるのも、また当然だ。

プラトン(799夜)の『ティマイオス』にはデミウルゴス(Demiurge)という造物主が登場する。デミウルゴスという名称はギリシア語で「職人」とか「工匠」という意味をもつので、プラトンはそういう工匠の中の工匠の王たる者を想定して、その造作王をデミウルゴスとみなし、そのデミウルゴスが自分の姿に似せて完全宇宙を創造したと仮定した。

ただし、そのことを語るティマイオスは「万有の造り主であり父である存在を見いだすことは困難な仕事だ」「見いだしたとしても、これをみんなが理解できるように説明するのは不可能である」と言っている。なぜこんなふうに言ったのか、ここのところの解釈はなかなか複雑で、どうしてデミウルゴスの正体が説明不可能なのか、プラトンの対話篇の記述だけではわからない。

そこで議論が噴出した。プラトンを継承するプラトン主義者たちは、プラトンはデミウルゴスがイデアを重視するはずの職人や工人の元締めでありながら、完全宇宙どころか、不完全を世の中にまきちらしたのだろうと見た。プラトンは、デミウルゴスがイデア界のありようを模倣してこの世に「不完全な似像世界」をつくりだしたことを問うたというのである。デミウルゴスが紛いものであるとすれば、この世が堕落している説明もつく。しかし、そういう解釈でいいのか。

古代ギリシアのポリスの繁栄が晩期を迎え、地中海世界が大きく混じりはじめると、アレクサンダー大王に象徴されるようなヘレニズム時代がやってきた。西方文化と東方文化が混じり、エジプト・ギリシア・小アジア・中東・オリエント・インドが混淆していった。

同じころ、ヘブライズムに大きな変化があらわれた。古代ユダヤ教が分派と変質をくりかえして、その一隅から原始キリスト教を生み出そうとしていた。

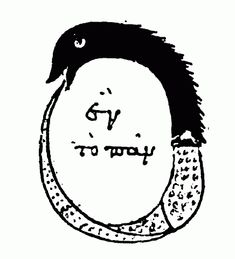

この時期、すなわちヘレニズムとヘブライズムがほぼ同時に新たな世界大の変革に突入しようとしていた時期、プラトン的な意味においても罪深いデミウルゴスを、ヤルダバオート(Jaldabaoth)と呼び換え、プラトンとはまったく異なる知の世界観を唱えた不思議な動向が胎動していた。グノーシス(グノーシス主義)である。ヘレニズム期、そういうことを唱える何人ものグノーシス主義者が登場した。

ヤルダバオートはグノーシス主義を伝えるテキストとして注目されるナグ・ハマディ写本のひとつの、『この世の起源について』のなかで、おぞましい「傲慢な造物主」とみなされて登場する。

そこまではプラトンの解釈を過激に仕立てたという程度だが、なぜグノーシス主義者はプラトン的なデミウルゴスを謗ることに目をつけたのか。なぜその名をヤルダバオートなどという名称に変えたのか。その点については、プラトンの修正という程度のものではなかったと言わざるをえないものがあった。それは時代のせいか(←ヘレニズムの拡張)、信仰のせいか(←ヘブライズムの変質)それとも、他に何か隠さなければならないことがあったのか。

いろいろ憶測されるところだった。のちにグノーシスは、しばしば「負」を引き取った思想とか、世界を「欠損」をかかえたものとみなした思想と言われるようになったのだが、それならでは、なぜそのようになったのか。

この話はグノーシスの思想の特色を描くにあたってのごくごく一部の例にすぎないが、推して知るべし、グノーシスにはこうした「変更」を「正負の逆転」において決定的にしたいという動機があったようなのである。

本書はクルト・ルドルフがハンス・ヨナスの先駆的グノーシス研究にもとづいて、これをナグ・ハマディ文書の解読を通して全面的に組み上げなおしたものである。今日のグノーシス研究の大半がルドルフの本書をキーステーションにしている。

キーステーションは①「資料」、②「本質と構造」、③「歴史」、④「展望」に分かれて解説されているが(本書はそのような構成になっている)、ふつうに読むと、①「資料」はナグ・ハマディ文書の全体と細部に及ぶので、めくるめくものではあるが、研究者でないかぎりはあまりに繁雑に感じると思う。

③「歴史」はグノーシス胎頭の歴史のことであるが、グノーシスが隆起したのは2~3世紀を頂点として、長く見積もっても「ヘレニズム→ローマ社会→初期キリスト教期」に集中していることなので、あまりに短期に各派の主張が込み入って並唱されているので、わかりやすい編年にはならない。数派の活動を追うのがいいだろう。その数派はエイレナイオス派、ヴァレンティオス派、マンダ教、マニ教といったキリスト教側からこっぴどく異端視され論駁されてきたものなので、主張と論駁の両方から特色を浮き彫りにせざるをえず、理解するにはやはり複雑になる。

ということで今夜の千夜千冊は、②「本質と構造」を中心的に覗いておくのがいいだろうと思う。ここはルドルフが大きく「グノーシス神話の特質」「二元論の特徴」「宇宙論」「人間論」「救済論」「魂の帰昇」「終末論」「共同体・祭儀」というように解説している。それでも順に紹介するのは詳しすぎるか、さまざまな重複がおこりすぎるので、以下では思いきってかいつまむ。

ちなみに今日のグノーシス研究は、1966年のメッシーナ提言(研究者たちの国際会議での提案)にもとづいてナグ・ハマディ文書の共同管理と用語法と起源仮説に、おおむねもとづくことになっている。

では、かいつまむことにする。グノーシスの核心的思考の特徴は「世界が堕落している」という見方から生じてきたのではない。もともと神的な世界で生じたにちがいない本来の霊魂(プネウマ)の「火花」のような核心的なものが、いつしか死の支配するこの世に落ち込んでいるのだとみなし、これをもとの状態に戻すためには、世界と自身とが神的な対応性によって同時に覚醒していかなければならないという考え方から来ている。

このばあい、古代ギリシア哲学が想定したコスモス(宇宙)こそが秩序をもって調和をはからっていたという見方を、前提にしない。そのコスモスと対比されるカオス(混沌)も前提にしない。これは造物主デミウルゴスの失敗を詰(なじ)るためではなく、出来の悪いコスモスとカオスともども覚醒しようとするからだ。グノーシスの世界観はギリシア的世界観を固定するのではなく、そのまるごとをいったん括弧の中に入れ、その括弧の全体に黒々とマイナス記号(負号)をつけるのだ。

したがって覚醒は下方にも上方にも裏側にも向かう。そのためグノーシスでは、従来の大半の可視的なものや操作可能なものの彼方(彼岸)に「知られざる神」たちを括弧の外に想定し、それらが集まって充満をおこすのだと考える。この充満のことをプレーローマ(pleroma)という。

プレーローマはいくつかのアイオーン(羅aion、英aeon)によって変転する。アイオーンはギリシア哲学では時間の神とみなされているが(古代ギリシアにはクロノスやカイロスもある)、グノーシスでは世界層のようなものになる。

アイオーンは層をなしつつ天界と地上界に「宿命の目印」を見せている。この目印は必然・運命・宿命を司るヘイマルメネー(heimarmenee)が管轄する。これによって、星辰や星座をめぐる古代占星術が成り立ってきた。ちなみに運命や宿命はギリシア神話ではヘカテーが管轄し、そこから英語の“fatalism”などが派生した。

ヘイマルメネーは必然・運命・宿命を司るのだから、世の中の「定め」の決定を牛耳りかねない。また、どうせ運命が決まっているのだからというので怠惰を許すことにもなりかねないし、悪なるもの(ダイモーン)の跳梁を許すかもしれない。後世、キリスト教で予定説がはびこり、哲学や科学では決定論が大きな力をもつことになるが、それらの思考法のルーツはここにあった。

そこでグノーシスでは、そういう宿命(ヘイマルメネー)を決定づける動向を支配するものをアルコーン(支配者・頭目)と名付けて、ヘイマルメネーが必ずしもうまく作動しないということを強調した。

デミウルゴスはそういうアルコーンの一人だった。グノーシスがあえてデミウルゴスを下級神の名であるヤルダバオートと呼び換えたのは、デミウルゴスを下の方に引きずり降ろしておきたかったからだろう。これはイラン神話(ゾロアスター教)における最高神アフラ(アフラ・マズダのアフラ)がインド神話(ヒンドゥー教)ではアスラ(阿修羅)という最下方の神に擬せられたことに似ている。

しかしグノーシス思想は、このあたりを取り計らいあぐねているようにも思う。宿命論や決定論から逃れられてはいない。とはいえグノーシスは、のちのちミルチア・エリアーデ(1002夜)が古代宗教における「反対の一致」の妙と名付けたような「対」(シュジュギア)の認識をもって、反対が対決や隔離ではなくプレーローマによる回復や救済の機会の持続につながるようには、仕向けてみせたのである。

ハンス・ヨナスがグノーシス思想の特色を端的に「反宇宙的二元論」にあるとみなしたことで、この意味をめぐるさまざまな議論が飛び散った。ヨナスのせいではないが、誤解や曲解を招いているところもある。

この言い方には現代思想的な意味での「反宇宙」論や「二元」論があるわけではない。反宇宙はギリシア的宇宙観を括弧に入れたということであり、二元論だというのは一元をめざす二元性が用いられているということである。クルト・ルドルフは「グノーシスは古代の宇宙論を前提としつつ、ただしそれをまったく別様に解釈し、細部においていくつか新しい要素を組み込む」というふうに、「グノーシスは一元論を背景とする二元論に組み込まれている」と説明した。

ヘレニズムのグノーシス主義の認識にとって、世界は隷属されたままのものであってはならなかったのである。人間が宇宙や世界という「容器」(いれもの)の中にいるのなら、そこでそうしていること自身が覚醒や救済でなければならないはずなのに、むしろ世界の最善の部分は最悪のものと塗(まみ)れたままなのだ。そこで、こう考える(認識する=グノーシスする)ことにした。おそらく人間はそういう世界に転落したのであると。

また、こうグノーシスする。ほんとうはそのような転落宇宙や転落世界とは別のプレーローマがあって、その組成にあたるアイオーンについてちゃんと認識すれば、覚醒や救済が作用するようになるのではないかと。

グノーシス主義は、このようなことが原初においておこっていたと見た。そのため、すべての認識(グノーシス)を全稼働させて、原初の「知」の言い換えをしなければならない、その別様の語り方を獲得しなければならない、全編集してみたい、そう考えたのだ。これが「反宇宙的二元論」を認識の道具として活用していった理由にあたる。反宇宙的にならないと、ポリス的な「二元的正邪」のもとをひっくりかえさないと、当初の「知」とともに思考が進まないからである。

こうしてグノーシスは「魂の帰昇」をめざせる認識に徹していこうと試みた。その語り方が、ナグ・ハマディ文書の『ポイマンドレース』『ヨハネのアポクリュフォン』、エイレナイオスの『異端反駁』、ケルソスの『真正な教え』などとして残った。しかしながら、これらを統合する機会はやってこなかった。なぜなら、多くは仕上がりつつあったキリスト教側からの批判に応えようとしたものであり、ナグ・ハマディにひっそりと隠された文書以外は、おそらくキリスト教によって撲滅されていったからである。

⊕『グノーシス――古代末期の一宗教の本質と歴史』⊕

∈ 著者:クルト・ルドルフ

∈ 訳者:大貫隆・入江良平・筒井賢治

∈ 発行所:岩波書店

∈ 発行者:大塚信一

∈ 印刷・製本:三水舎

∈ カバー:半七印刷

∈ 装幀:

∈ 発行:2001年12月14日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 序言

∈∈ 第二版への序言

∈∈ ポケット版への序言

∈∈ 旧約・新約聖書諸文書略号表

∈ 資料

∈∈ 反異端文献と近代の研究史

∈∈ 「反異端論者」たちと彼らの作品

∈∈ かつての資料状況

∈∈ 研究史

∈∈ ナグ・ハマディ発掘とその意義

∈ 本質と構造

∈∈ グノーシス主義イデオロギーおよび神話の基本的特質

∈∈ 二元論

∈∈ 宇宙論と宇宙創成論

∈∈ 人間論と人間創成論

∈∈ 救済論および救済者論

∈∈ 魂の帰昇と世界の終末

∈∈ 共同体、祭儀、および行動様式(倫理)

∈ 歴史

∈∈ 史的前提と成立要因――グノーシスの起源の問題

∈∈ 初期の教派と体系

∈∈ 二世紀における大がかりな体系形成

∈∈ マニ教

∈∈ 生き残り――マンダ教徒

∈ 展望――変容と影響史

∈ 略号表

∈ 原注

∈ グノーシス関係年表

∈ 訳者あとがき

∈ 小見出し目次

∈ 図版出典一覧

∈ 参考文献

∈ 事項人名索引

∈ 地図

⊕ 著者略歴 ⊕

クルト・ルドルフ(Kurt Rudolph)

1929年、ドレスデンに生まれる。旧東独のライプツィヒ大学で神学・文学の学位を取得。長く、母校の宗教学担当教授の職にあった。1984年、アメリカに転出するが、86年、ベルリンの壁崩壊の3年前にマールブルク大学文学部の招聘を受ける。研究領域および著作は、初期のマンダ教研究を中心として、ナグ・ハマディ文書、マニ教、初期キリスト教、コーラン、一般宗教学理論まで、広範かつ多岐にわたっている。

⊕ 訳者略歴 ⊕

大貫隆(オオヌキ タカシ)

1945年生まれ。専攻、新約聖書学・古代キリスト教学。東京大学大学院総合文化研究科教授

入江良平 (イリエ リョウヘイ)

1950年生まれ。専攻、心理学、特にユング心理学。青森県立保健大学健康科学部教授

筒井賢治(ツツイ ケンジ)

1965年生まれ。専攻、西洋古典学。東京大学、成城大学非常勤講師。