父の先見

異邦の神の福音とキリスト教の端緒

人文書院 1986

Hans Jonas

The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity 1958

[訳]秋山さと子・入江良平

編集:樋口至宏・浦田千紘 協力:彌永信美・鈴木晶・中野千恵美

装幀:司修

本書が訳されてしばらくして、秋山さと子さんから「とてもおもしろい本よ。松岡さんはグノーシスっぽいから、ぜひ読んで感想を聞かせてね」と言われた。秋山さんが言うなら相当の本だろうが、ぼくがグノーシスっぽいとはどういうことか。

曹洞宗の寺に生まれ、ジャズシンガー、DJ、デザイナーをへて35歳で駒沢大学で仏教を修め、1964年に渡欧してユング心理学研究所で元型と集合無意識をめぐる心理学研究に携わり、帰国ののちは河合隼雄(141夜)とともに日本におけるユング派からの発言を縦(ほしいまま)にした。そういう秋山さんがグノーシスの本を訳したのは、ユング(830夜)がいっときナグ・ハマディ写本(後述)に熱中していたからだ。

さっそく読んだ。くらくらした。なるほど相当な本だった。論旨がつかみにくい記述にもよるが、その感想を返すまもなく秋山さんは病床につき、そのまま亡くなられた。葬儀の席で一緒に翻訳チームに入っていた彌永信美さんに「ヨナスのグノーシス論、すごいね」と言ったら、「極め付けでしょう、秋山先生がグノーシスなんですよ」と微笑んだ。いや彌永さんがそのころ上梓した『幻想の東洋』(青土社)もそうとう極め付けだった。

これらは30年近く前の1992年前後の話なのだが、当時のぼくには「グノーシスっぽい」という意味がほとんど理解できていなかったと思う。ただ、ハンス・ヨナスがグノーシスの思想はギリシア哲学やキリスト教と異なる「反宇宙的な二元論」だと言い切っているのが衝撃だった。二元論は好きではないので(一元論はさらに嫌いだが)、それゆえぼくが「グノーシスっぽい」とは思えなかったのだが、「反宇宙的な」が大胆だった。

グノーシスはギリシア哲学やキリスト教が共有してきた宇宙観を拒否した、そこから脱してきたというのである。宇宙観を拒否した? そこから脱出した? では宇宙観をもたなかったのか? それがグノーシス? いったいどういうことなのか。

本書に通底するヨナスの知見をあらかじめはっきり示しておくと、グノーシス(グノーシス主義の思想)においては、ギリシア的でキリスト教的な宇宙がつくりだした世界を拒否しているということなのである。拒否しているだけではない、裏側にまわってしまっているようなのだ。

これには驚いた。ヘレニズム時代にそんな芸当が胚胎していたなんて、もしそれを新プラトン主義やヘルメス主義と並ぶ神秘主義思想の誕生というなら、これはかなりアナーキーで、ニヒルで、ヤバすぎるではないか。しかしヨナスははっきりこう書いていた。

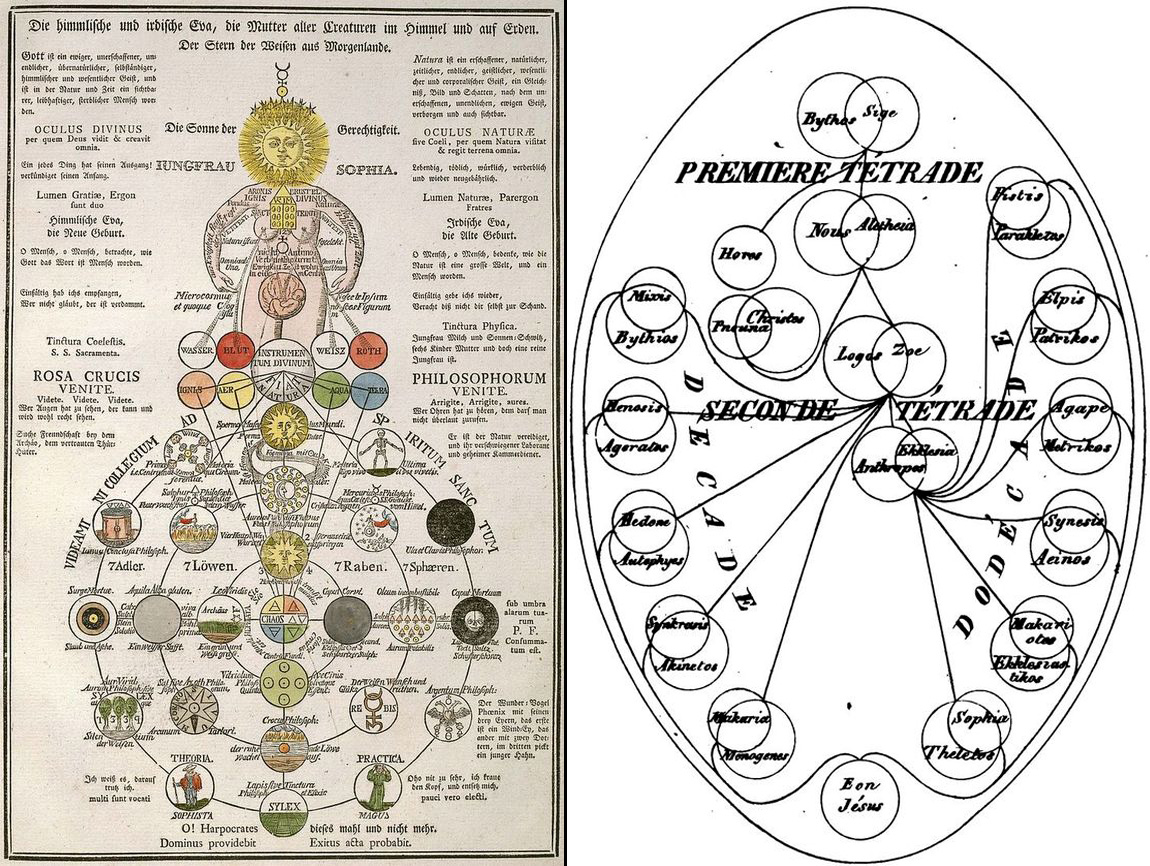

「グノーシスの神性は絶対的に超世界的であり、世界とまったく本質を異にしている。その神性は世界を創造せず、またそれを支配することもない。神性は世界と完全に対立する。世界(コスモス)は闇の領域であり、自己充足的で遠く離れた神的な光の領域の対極にある。世界は下位の諸権力の所産であり、体系によってこれらの諸権力が間接的に神から由来することもあるが、かれらは真の神を知らず、自分たちの支配する世界のなかで神が知られることを妨害する。これらの下位の諸権力すなわちアルコーン(支配者)の発生、および一般に神の外なる存在の秩序(そこには世界も含まれる)の発生は、グノーシス的思弁の中心主題のひとつである。」

神話は世界に対立する、コスモスは闇の領域であるとは、かなり逆立ちしているようだし、アルコーンなどという聞きなれない用語も出てくるが、けれどもこれがヨナスの解釈したグノーシス論の思想の特色なのである。

また、こうも書いている。「グノーシスの超越的な神それ自体はあらゆる被造物から隠されており、自然的な諸概念によっては知ることができない。神を知るには超自然的な啓示と召命が必要であり、その場合ですら、否定的な言葉によらずしては表現されえない」。

なんたることだろう! グノーシスの神があらゆる被造物から隠されているなんて! 自然的な諸概念では知ることができない思想があるだなんて! グノーシスがわかるには啓示と召命が必要なのは辛うじて理解できるとして、それを語ろうとすると否定的な言葉によらざるをえないなんて!

グノーシス(Gnosis)とはギリシア語で「認識」とか「知識」という意味である。だからグノーシスという名称自体はとても一般的な概念だ。ただギリシア哲学やキリスト教の言う理念的な認識や知識とグノーシスが誇る知識とは異なるものなので、しばしば「覚知」とか「叡知」というふうにも訳される。しかし「覚知」「叡知」と言いかえたとしても、それはギリシア哲学やキリスト教が究極の理念にしたかった(つまりコスモスに調和する)「イデア」などにもとづく普遍知や「神の叡知」ではなかった。

もうひとつ諸君をびっくりさせないようにあらかじめ言っておくと、グノーシスは世界宗教ではない。民族宗教でもないし秘密宗教でもない。信仰原理ではあるかもしれないが、グノーシスは教団や説得や拡張を好まなかった。だからふつうの宗教史では語られてはいない。

原始キリスト教が胎動していく時期に、ヘレニックなアレキサンドリアあたりで知的な試み(グノーシス的な試み)が挑まれ、それが1世紀後半から3~4世紀あたりの地中海キリスト教に対比され、ときに接近した。いっときはキリスト教もこれを取り込もうとしたが、グノーシス派はこれに応じはしなかった。そういうふうに生まれたものだ。

こうした経緯はキリスト教の歴史では、のちにキリスト教が神秘主義的なグノーシスの「知」の装いをもったと見られて、「キリスト教グノーシス」(キリスト教のグノーシス)が発生したとみなされたのだが、ハンス・ヨナスはそうではなかったと分析した。グノーシスはキリスト教の宇宙を拒否したからだ。そんな宇宙はいらないと見た。

だからヨナスによれば、グノーシスは自立した宗教や宗派ではなく、あえてわかりやすくいっても宗教と添い寝するぎりぎりの「うっちゃり思想運動」に近いものなのだ。それゆえ結局は、キリスト教の本体(教父の哲学)はグノーシスを取り込まず、いや取り込めず、ミトラ教、オルフェウス教、ヘルメス思想などとともに「異端」として扱った。のちにマニ教がグノーシスを体現した宗教だとみなされたときも、教父アウグスティヌス(733夜)がマニ教から転向したように、キリスト教はマニ教を認めなかった。

そしてそのぶん、グノーシスは独特の神秘思想として歴史の中に暗躍するようになったのである。いや、暗躍していたのかどうかもよくわからなかった。それというのも、宗教史的にはグノーシスは祖師も登場せず、教団もつくれず、それゆえダイナミックな宗派の多様性も発揮せず、わずかにマンダ教やマニ教やカタリ派として古代末期と中世初頭の宗教活動以降は残響をもたらしたにすぎなかったからだ。つまりいわゆる「陰謀思想」などとして機能したとは思えないのものだったのだ。もしグノーシスが宗教運動だったとしたら(そういう面も濃い)、グノーシスは「失敗した宗教」だったのだ。

それならいったいこれはいったい何なのか。そんなわけのわからない思想を、どうやって語ればいいのか。ひょっとして、たんなる「反対のための反対」にすぎない思想なのではないか。あえて擁護しても否定神学の特例みたいなものではないか。

と、いうふうに長らくみなされていたのだった。そう突き放すしか説明のしようがないほど、グノーシスには「かたまった教え」が見当たらなかった。ところが、ところがである。1947年になって、エジプトのナイル河中流付近のナグ・ハマディで大量のコプト語の写本が発見され、事情が一変した。

ナグ・ハマディ文書である。ここに全13巻、52の文書としてのコーデックス(冊子本)グノーシスが語られていた。驚くべきものだった。

ナグ・ハマディは4世紀に聖パコミオスが修道院を開いた土地である。近くにエジプト第6王朝のファラオーの墓がある。パコミオスは共住修道制の創始者の一人だ。おそらく複数のグノーシス・グループが危機にさらされたとき、なんらかの理由でこの地に移管されたのだろうと推測された。その成立経緯はまだ確定されていないけれど、ナグ・ハマディ文書は、2年後に発見された死海文書とともに戦後の大きな話題になった。ただしコプト語(2世紀以降のエジプト語)であったこともあって、かんたんには研究が進まない。

1950年、ユングが関心を寄せて独自の精読にとりくんだ。55年に文書の一部がユング写本として公開された。こうしてグノーシス主義の広がりとその大胆な思想がしだいに見えてきた。秋山さと子さんがグノーシスに関心をもったのは、このためだ。

さて一方、ナグ・ハマディ文書が発見される20年前のこと、フライブルク大学からマールブルク大学に移った青年ハンス・ヨナス(1903年生まれ)は、博士論文を「グノーシスの概念」にしていた。21歳だ。少し下にハンナ・アーレント(341夜)がいた。ハイデガー(916夜)とルドルフ・ブルトマンが指導と審査に当たった。

ブルトマンはヨハネ福音書の研究者で、その性質をマンダ教とマニ教との比較から説いてみせていた切れ者だった。ヨナスはそのブルトマンのキリスト教研究とハイデガーの新たな実存哲学の影響を受けてグノーシス研究に向かい、のちに『グノーシスと古代末期の精神』(ぷねうま舎)にまとまるいくつもの論文を少しずつ発表した。さらに本書『グノーシスの宗教』に構成されることになるいくつかの論文を世に問うた。

やがてヨナスはグノーシスにひそむ「反宇宙性」に着目し、グノーシスがキリスト教の宇宙観とも世界観とも袂を分かちうるのはぜなのか、そこにはたんなる異端の思想があるわけではないだろうと確信し、原始キリスト教の出現にはグノーシスとの葛藤が絡んでいるのではないかと見定めたのである。本書の原型にはそのことが論述されている。

その渦中で忽然と発見されたのが、ナグ・ハマディ文書なのである。ヨナスは本書の増補版を書き、それとはべつに従来の論文を再構成して大著『グノーシスと古代末期の精神』をまとめた。そこにはユングや秋山さと子さんには見えていなかったパースペクティヴが細部にわたって展開されていた。

もう少し研究の成果の話を続けておくと、1977年、クルト・ルドルフ(1929年生まれ)が『グノーシス――古代末期の一宗教の本質と歴史』(岩波書店)を著した。

ルドルフはライプツィヒ大学の神学研究者で、当時はまだティグリス・ユーフラテスの下流域に存続していたマンダ教団を調査研究しつつ、この教団の起源は従来推測されていたメソポタミアではなくて中世ヨーロッパ起源であろうこと、仮に原マンダ教団というものがあったとしたら、それはキリスト教誕生以前のヨルダン河流域の洗礼運動にさかのぼるのでははないかを仮説していた。

その後、ナグ・ハマディ文書の解読と分析に入り、70年代にそれまでのグノーシス研究の主要論文をまとめた『グノーシスとグノーシス主義』(未訳)を編集構成し、77年にヨナスの見解を汲み上げながらこれを徹底補充する『グノーシス――古代末期の一宗教の本質と歴史』を著した。できれば千夜千冊したいと思う1冊である。

マンダ教(Manda iya)の内容についてはいまはかんたんな説明にとどめるが、1世紀ころに組み上がってきたグノーシス主義のグループから発展してきただろう教団で、マンダ語(セム系東アラム語)で綴られた教典『ギンザー』、『ヨハネの福音書』、典礼集『コラスター』がいうテキストをもち、洗礼者ヨハネを仰ぐ。マンダとはギリシア語によるグノーシスのことをさす。

マンダ教の世界観は、神々の呼称こそいろいろ異なっても、随所にグノーシスの特色が色濃く、光の世界に属する下等神プタヒル(=ギリシア神話にいうデミウルゴス、またグノーシスにいうヤルダバオト)が自身を創造主と錯覚して地上と人間を造物したが、そこには実は闇の世界がかかわっていたという考え方が根底にある。そのためアブラハム、モーセ、イエス、ムハンマドを闇の世界が送り出した偽の予言者とみなし、代わってアベル(カインの弟)、セト(カインとアベルの弟)、エノス(セトの子)、および洗礼者ヨハネにこそ真実が伝えられていると考えた。なかなか把握しがたいと思われるので、これまたいずれ別の千夜千冊でマニ教などともに詳しいことを紹介したい。

いずれにしてもルドルフによって、グノーシス研究はさらに宗教史上あるいは精神史上の最も重要な仕掛けをもったもののひとつであることがあきらかになってきたのである。

日本のグノーシス紹介はどうだったのか。聖書学の導入という分野で少しずつ議論されてきた。波多野精一・佐野勝也以来それなりの言及がなされてきたが、本格的にグノーシス主義の研究を広げることになったのは、1971年の荒井献(ささぐ)の『原始キリスト教とグノーシス主義』(岩波書店)からだ。

ついでは、1997年に岩波書店が『ナグ・ハマディ文書』全4冊を翻訳刊行したのがやはり大きい。「救済神話」「福音書」「説教・書簡」「黙示録」の4冊だ。翻訳に荒井献・小林稔・大貫隆があたった。この3人は日本のグノーシス研究の最前線をつくっていくのだが、なかでも大貫はヨナスの大著『グノーシスと古代末期の精神』を単独翻訳しただけでなく、さまざまな解説や紹介や知見の先頭を切った。『グノーシス考』(岩波書店)、『グノーシスの神話』(講談社学術文庫)、『グノーシス――「妬み」の政治学』(岩波書店)などの著書、それに古代から近現代に及ぶグノーシスの転回を展望した共著『グノーシス 陰の精神史』『グノーシス 異端と近代』(岩波書店)などがある。この『陰の精神史』については後日に千夜千冊するつもりだ。

ちなみに『妬みの政治学』は壮大な旧約聖書の神話体系そのものに隠れた「妬み」を取り出して、そこに目を光らせていたのがグノーシスだという解釈を施したもので、モーセがヤハウェから十戒を授かる場面で「わたしをおいて他に神があってはならない」と宣言したのが、その「妬み」の発動だったという目を洗われる指摘をしていた。

そのほか『グノーシスと古代宇宙論』(勁草書房)の柴田有、『グノーシス――古代キリスト教の〈異端思想〉』(講談社選書メチエ)の筒井賢治らも輩出しているが、一番の若手では大田俊寛の『グノーシス主義の思想』(春秋社)が「父というフィクション」をめぐった視点によって気を吐いている。

では話を戻してヨナスの本のことになるが、序文にヨナスの研究動機と問題意識が、ややわかりにくい書き方ではあるが、集約されている。

第1には、なぜキリスト教はグノーシスを拒絶したのか、そのことをつきとめたかった。パウロが「新約聖書」を束ねようとしているとき、その当初の記述体系の色合い(編集方針)は「ピスティス」(信)と「グノーシス」(知)を併せもつものになるはずだった。けれどもピスティスが選ばれ、グノーシスが敬遠され、最終的に排除された。それはどうしてだったのか。ヨナスはその理由を求めるために細部に分け入っていく。

第2には、キリスト教もグノーシスもヘレニズムという混淆文化の中で胚胎していったのは、どうしてか。そこを考えたかった。調べていくと、マンダ教もヘルメス主義も、初期キリスト教のヴァレンティノス派もバシレイデス派もマルキオン派も、2~3世紀に蠢動している。

アレクサンダー大王の大遠征と人工都市アレサンドリアの複数出現によって生まれたヘレニズム文化は、西方(エーゲ海中心のギリシア文化)と東方(エジプトからシンドに及ぶオリエント文化)を融合させた。宇宙観や世界観や神々の名称と性格が対比され、交じりあい、組み合わさった。しかし広大な地域をまたいでの混淆と融合だったので、西から見れば東が、東から見れば西が異邦で、それぞれが異教の国だった。そのため一知半解も多く、折衷ぐあいもまちまちになった。宗教史ではこれらはまとめてシンクレティズム(混淆宗教)とよばれるが、なかには独創的な想像力によって新たな宇宙観と世界観を練り上げたものもあった。ギリシア的な宇宙(コスモス)の考え方をまったく借りない世界観も出現した。それがグノーシスだったのだが、ヨナスはそこに「反宇宙的世界観」が芽生えたと見た。

第3に、これは『グノーシスと古代末期の精神』の序文のほうが詳しく述べているのだが、ヨナスにはグノーシスを浮上させる研究を進捗させるには、師でもあったハイデガーの実存哲学(存在論)の見方を少し借用し、さらにはシュペングラー(1024夜)が『西欧の没落』の第2巻「アラブ文化の諸問題」で精神史には「擬態」(Pseudomorphose)がおこっていることに注目すべきだという見方を採り入れる必要があると見ていたところがあって、この視点も加えてグノーシスの周辺を精査していきたいという問題意識も、もっていた。

本書のエピローグは「グノーシス主義、実存主義、ニヒリズム」となる。大約、次のようなことを書いている。容易にはキャッチアップできないかもしれないが、まあ、読んでいただきたい。

グノーシスは迷宮めいていたが、私(ヨナス)は青年期にハイデガーのもとで得た視点でグノーシス思想を解読できるという確信をもって、研究にとりくんできた。そこにはきっと、エストレインジドされた意識(疎外意識)がもたらした古代ニヒリズムの混淆があるにちがいなく、それゆえしばしば「アグノースト・テオス」(知られざる神)や「隠れたる人間」が想定されたのだろうと思う。

こうしてヘレニズム期、ギリシア的な宇宙観や世界観や人間観に頼らない思索や想像力がさまざまに作動して、あたかもニーチェ(1023夜)がアポロン的なるものに対してディオニュソス的な野生をもちだしたように、各地で神・世界・人間の三項の関係に変更が加えられたのである。このときグノーシスは驚くべきことに、人間と神とは同じ側に属するとしても、それはともに世界と対立しているのだという見方を主張した。

これは三項の同属性にもかかわらず、人間と神は世界によって分離されていたということをあらわしていた。そして、このことを了解することが、グノーシス派にとっての「知識」(グノーシス)だったのである。

ということは、次のことをあらわすとヨナスは書いた。「世界は知識の否定の所産、さらにはその具現である。世界が顕わしているのはある邪悪な力であり、この力は支配し、強制する横暴な権力意志に由来する。理性を欠いたこの意志こそ世界の精神であつて、世界は理解とも愛ともまったくかかわるところがない。宇宙の法則はこの支配の法であって、神的な知恵のそれではない。こうして権力が宇宙の司る様相となり、その内的本質はアグノーシア(無知)にほかならないことになる」。

グノーシス主義は、いわば古代的なハイデガーの被投性(ゲウォルフェンハイト:Geworfenheit)の中に生まれたのであった。このことが示していることについて、またそのことをグノーシス主義がどのような説明をもってあててきたかということは、次夜以降に千夜千冊したい。

ところで、ハンス・ヨナスには『責任という原理』(東信堂)、『主観性の復権――心身問題から「責任という原理」へ』(東信堂)という著書もある。前者も翻訳者には「科学技術文明のための倫理学の試み」というサブタイトルが付されているように後期のヨナスは晩年のハイデガーの戦争技術への加担的発言などに疑問を感じ、生命という存在と科学技術の発達論考に向かったのである。『生命の哲学――有機体と自由』(法政大学出版局)という著書もある。

こうしたヨナスの後期思想は、グノーシス研究のヨナスと結びつけられて語られることがほとんどないが、アメリカ移住後の倫理的な思索に耽り、パレスチナに入植したこともとも関連して、いずれ注目されるものになるだろうと思われる。2018年、大阪大学などで医療と倫理をまたいで活動している戸谷洋志が『ハンス・ヨナスを読む』(堀之内出版)という目が洗われるヨナス案内をした。このこと、付け加えておきたかった。

⊕『グノーシスの宗教』⊕

∈ 著者:ハンス・ヨナス

∈ 訳者:秋山さと子・入江良介

∈ 発行所:人文書院

∈ 発行者:渡辺博史

∈ 装幀:司修

∈ 本文印刷:モリモト印刷株式会社

∈ 初版発行:1986年11月30日

∈ 増補版発行:2020年6月20日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 第三版への序文

∈∈ 謝辞

∈∈ 序文

∈∈ 第二版への序文

∈∈ 第三刷に際しての注記(1970年)

∈ 第一章 序論――ヘレニズムにおける東方と西方

∈ 第一部 グノーシスの文学――主要教義、象徴言語

∈ 第二章 グノーシスの意味とグノーシス運動の広がり

∈ 第三章 グノーシス的イメージとその象徴言語

∈ 第二部 グノーシス主義の諸体系

∈ 第四章 シモン・マグス

∈ 第五章 『真珠の歌』

∈ 第六章 世界を創造した天使たち。マルキオーンの福音

∈ 第七章 ヘルメス・トリスメギストスのポイマンドレース

∈ 第八章 ヴァレンティノス派の思弁

∈ 第九章 マニによる創造、世界史、そして救済

∈ 第十章 コスモスのギリシア的評価とグノーシス的評価

∈ 第十一章 ギリシアの教説とグノーシスの教説における徳と魂

∈ 第十二章 グノーシス主義の領域における最近の発見

∈ 第十三章 エピローグ――グノーシス主義、実存主義、ニヒリズム

∈∈ 訳者あとがき

∈∈ 訳者後記

∈∈ 参考文献・文献補遺

∈∈ 固有名詞索引

⊕ 著者略歴 ⊕

ハンス・ヨナス(Hans Jonas)

1903年ドイツ生まれ。実存主義哲学者、シオニスト。マールブルク大学で哲学者マルティン・ハイデガーと神学者ルドルフ・ブルトマンに師事し、ハンナ・アーレントの生涯の友人だった。著書に『責任という原理――科学技術文明のための倫理学の試み』(東信堂)、『アウシュヴィッツ以後の神』(法政大学出版局)など。

⊕ 訳者略歴 ⊕

秋山さと子(アキヤマ サトコ)

1923年東京生まれ、1992年没。ユング派の心理学者で、お茶の水女子大学や駒澤大学などに務める。著書に『ユングの心理学』(講談社現代新書)、『ユング心理学へのいざない―内なる世界への旅』(サイエンス社)、訳書に『ユングとタロット――元型の旅』(共訳、新思索社)など。

入江良平 (イリエ リョウヘイ)

1950年京都生まれ。一橋大学社会学科卒、1976年同大学院社会学研究科(社会心理学)修士課程修了、チューリッヒのユング研究所に学ぶ。青森県立保健大学教授。訳書に『ユング・コレクション 夢分析』(人文書院)など多数。