父の先見

二玄社 1982

Firedrich Heer

Europäische Geistesgeschichte 1970

[訳]小山宙丸・小西邦雄

編集:逆瀬川隼人 協力:鈴木成高・栗田直躬・樫山欽四郎

この本はぼくの四十年前のアンチョコだ。古代キリスト教からフランス革命前後までの知の歴史を扱っているのだが、知の扱い方が高速で澱みなく、時代の文脈を折りたたみ、そこをトポロジカルに展いていく語り口がよかった。

学生時代にお世話になったバートランド・ラッセルの大冊『西洋哲学史』(みすず書房)のような編年的な哲学史でもなく、フランツ・ボルケナウの『封建的世界像から市民的世界像へ』(みすず書房)のように近代的世界観がどのように成立してきたかといったイデオロギッシュなものでもない。むろん野田又夫や今道友信のような西洋憧憬にもとづいたものでも、ポストモダンの側から睥睨したものでもない。ヨーロッパ人が「ヨーロッパ」を自覚してきた精神文化の背景を縫っていた。

当時(ぼくが「遊」を休刊して仕事場をプライベート・オフィスにした頃)、フリードリッヒ・ヘーアのことはほとんど日本では知られていなかった。ひょっとするといまなおあまり知られていないかもしれないが、ウィーン大学で歴史学を教えるかたわら、一九六一年からはウィーン市民の劇場「ブルクテアター」の文芸主任をしつつ、厖大な歴史的著作をしつづけた。

ぼくにはずっと以前から、文献考証に溺れていないこの手の独自の研究者の歴史文化観を少なからず信用する傾向がある。ましてその研究者が芝居やピアノや登山や俳諧に手を出していたら、すぐに応援したくなる。歴史観や世界観は歴史資料から生まれるとはかぎらない。

ドイツ語版の本書はけっこうな大著で、一九五三年の大判七〇〇ページ以上の『ヨーロッパ精神史』と、それより分厚い続篇『ヨーロッパ―諸革命の母』とで構成されていた。それをおそらく読書界から待望されたのだろうと思うのだが、十七年後に本人が縮約した。

H・G・ウェルズやアーノルド・トインビーやアナール派がそうしたように、ヨーロッパの歴史書の大著には、しばしばすぐれたダイジェスト・エディションがある。縮約版だ。縮約して十分な説得力と分析力を示すエディションになる。格調も落ちない。残念ながら日本の学者には大著も少ないし、それを圧縮編集する芸当が仮にあったとしても、評価されない傾向がある。そもそも歴史はまるごと縮約なのだから、これではいけない。

ぼくが今夜案内するのはヘーアの縮約のそのまたラフな縮め編集といったもので、とうていヘーアの概念工事を駆使した速度感に溢れる叙述をいかせるものとはならないだろうが、「ヨーロッパはどのように理性による精神遍歴を遂げてきたのか」という一点にかかわって、好きに案内してみる。

☆東方から自立するヨーロッパ

ヨーロッパは最初はなかった。呼称だけがあった。ホメーロスにも使われている。フェニキアの女王エウロペ(Europe)が語源となったとも、ギリシア語の「広い眼をもった顔」が語源とも、セム系の「太陽が沈むところ」という意味だったとも言われる。ヘロドトスは「アジアと異なる西の世界」というふうに解義していた。

当初のヨーロッパはヘレニズム時代の「東方の動向」に左右されていた。ヘレニズムはエジプトの世界都市アレキサンドリアがセンターだったから、東方文化の象徴だったのである。ローマ帝国が成立してキリスト教が帝国的国教になり、版図も拡張していったローマ帝国後期においても、ヨーロッパはやっぱり「東方の動向」に対比されていた。

カッシオドルスは、「ヨーロッパ人」という見方は一九九年の段階ではオリエントの「シリア人」に対照させるための用語だったと、のちに書いている。カッシオドルスは東ゴート王国のテオドリック大王に仕えて、引退後は写本室「スクリプトリウム」を発案して修道院文化に寄与したヴィルトゥオーソ(達人・見者)だ。

ヘーアは古代ローマ時代の「ヨーロッパ」という言い方は、東方に対して自分たちを守る軍事体制のことだったろうと見ている。それがキリスト教がローマ教会東西分裂に向かっていくにしたがって、大きく変化した。「ヨーロッパの力」を真のロゴスあるいは真のオルフェウスとして捉え、ヨーロッパを種子的理性(ロゴス・スペルマティコス)にしたいと思うようになったのだ。

キリスト教が新たな「ヨーロッパの力」を代行できたにあたっては、四つの力が与かった。

第一にパウロのテキスト編集力が、第二にアフリカ人のテルトゥリアヌスの思念力が、第三にアレキサンドリアのクレメンスの理解力が、そして第四にキリスト教に「教父」という役割をもちこんだオリゲネスの言説力が、それぞれ寄与した。

なかでも教父オリゲネスの言説力が大きい。オリゲネスは生涯を通して灼き尽くすような解義と説得に専念し、二五四年に没した(ゲルマン民族のヨーロッパ侵入がおこる前のことだ)。その思想は「理性と禁欲は自己支配(autousion)をもたらしうる」というもので、ときにニコデミズム(nicodemism)とよばれた。

ヨーロッパ精神史は「プラトンの注とオリゲネスの注」から始まったのである。それまで単純な救世主(メシア)待望主義的で、奇跡主義的なものにすぎなかったキリスト教的な世界観は、ここで「信仰」(ピスティス)であることから「認識」(グノーシス)に突き刺さる武器となった。その認識の武器はアウグスティヌス、トマス・アクィナス、ドゥンス・スコトゥス、デカルト、カントに及んだ。一方、第二のアフリカ出身のテルトゥリアヌスの知性はパスカルやスピノザやキルケゴールを先取りしていた。

ヨーロッパの理性的精神は、異端がキリスト教に転向(コンヴァージョン=回心)してから発揮した知的努力によってつくられたのである。

☆キリスト教と異教の出入り

キリスト教がヨーロッパの世界観の強力なエンジンになったことは言を俟たないけれども、それは一様ではなかった。初期キリスト教は長らく「東方の優越」に劣っていたし、そのためパウロは、古代の密儀の言説をエペソ書やコロサイ書などでキリストの力の説明に転用することにした。

聖書の言葉だけがキリスト教的世界観を広めたのではない。いろいろのアトリビュート(属性文化)が伴った。カタコンベ(墓地・地下会堂)、バシリカ式の教会、ヘレニズム的な庭園などが組み合わさって、思わぬ力を示す。とくに「庭園」は死から救ってくれる神々、すなわちオルペウス、ヘルメス、アッティス、ミトラス、キリストが、牧者として羊や小動物や人間を守って世話をしてくれるのかもしれないという別世界幻想を用意した。

その甲斐あって、キリスト教徒は二世紀から五世紀あたりまで、古代後期の世界観、ヘレニズムの恩恵、祈りの仕方、テーブルマナー、作法を異教徒たちに広めることになった。信仰の世界化と生活態度の教化を重ねた布教だったのである。のちのちまでキリスト教徒の殉教説話や墳墓様式にデカダンの風俗が出入りしていたのは、この時期の異教徒との共存による。

初期ヨーロッパの各地にヘレニズム以来の「異教的文化性」が混在していたことは、意外なほどに役立った。ヨーロッパ精神の源流はその前身においては、ユダヤ一神教とギリシア哲学とキリスト教世界観に根差しているのだが、これが広がるにはアレキサンドリアという世界都市とヘレニズムという異教撹拌装置とが役立ったのである。

ヘレニズムはグノーシス、新プラトン主義、カバラ、神秘主義などのエゾテリスムともいうべき「格別な知」を発芽させたので、そのせいもあって、アウグスティヌス、ボエティウス、エリウゲナはこれらの夾雑物をなんとかキリスト教的な統合理性にするべく努力を発揮できたのである。

その後はキリスト教ヒューマニズムも動き出した。それを言葉にしたのは、カッシオドルスと、三人の偉大なカッパドキア人、カエサレアのバシレイオス、ニュッサのグレゴリオス、ナジアンゾスのグレゴリオスだ。三人ともにヨーロッパ中心から生まれたのではない。各地のエートスをとりこんでいた。だからこそそのキリスト教ヒューマニズムが、その後のヒエロニムス、アベラール、ペトラルカ、エラスムス、ビュデ、ライプニッツをへて十九世紀まで継承されたのだった。ヘーアは、そう展望している。

こうしてゆっくりと、ジグザグに(理性と神秘のあいだをワインディングしながら)、かつ対比的に(東西のタタラを踏むように)、そしてかなり頑迷に(ここがカトリシズムの普遍主義になっていく)、ヨーロッパの理性が姿をあらわしはじめたのである。

対比的にジグザグになったのは、キリスト教世界と異教世界が二つながらヨーロッパ精神の種子になり、ヨーロッパの原型たるべきローマ帝国がフランク王国を形成した西ヨーロッパとビザンツ帝国を形成した東ヨーロッパという二つに分かれ、教会が東西に大分裂(シスマ)したためだ。これで中世ヨーロッパという世界が姿をあらわした。

以下、わかりやすく見取り図のポイントだけを示すにとどめるが、十一世紀のヨーロッパは一〇七七年のカノッサの屈辱的な事件のあと、グレゴリウス革命によって東方の優位を抜け出そうとした。続いて十字軍による街道の伸展(ネットワーク主義)とイスラム叩き(キリスト教的聖戦主義)、スコラ哲学の相互に溺れあうような深化、クリュニー修道院の拡張と誇りの強化、新しい神秘主義の探究、歴史的な神学の模索、こういうことが連続的におこった。

一〇四五年に哲学と法律の大学がコンスタンチノープルに設立され、ヨーロッパの中心が分離可能なものとして東に移された拠点力を象徴した。当時のシメオンの神秘主義(コンスタンチノープルの神学者の思想)はそのことを誇り高く主張する。

☆西欧が歴史の主語をめざす

十二世紀になると、ヨーロッパに初めて歴史思想が芽生えた。サンヴィクトールのフーゴー、ハーフェルベルクのアンセルムス、ビンゲンのヒルデガルト、フライジングのオットー、フィオーレのヨアキムがほぼ同時に登場した。

オットーは一国の盛衰が観察できるものだということを告げ、ヨアキムの系統樹の発想(タクソノミーの発生)はヨーロッパ人が歴史の順に力と技の枝葉を広げてきたことに自信をもたせ、ぼくがいっとき惚れこんでいたヒルデガルトは「歴史とヴィジョンは別ものではない」ということを教えた。

およそ、この時期に西ヨーロッパはようやく「自己の端緒」を知ったのである。それとともに古代の英知の地中海化や街道化が進んだ。マイモニデスがユダヤ思想とアリストテレスをカサネ編集してみせたのは、ヨーロッパの知が時間と空間をまたげるということを示していた。

☆宗教会議が正統性を模索する

十三世紀になると、一二一五年の第四回ラテラノ公会議を、教皇インノケンティウス三世が教会崩壊の危機を警告する辞をもって開会させた。次々に出てくる異端者をどうするか、その対策が練られていった。

異端とされたのは、六九三夜のベルント・レックの『歴史のアウトサイダー』のところでも少し列挙しておいたが、ヴァルド派、フランシスコ会士、カタリ派(アルビ派)、ドミニコ会士たちである。けれどもそうした異端派たちは、憤慨したり驚いたりしたというよりも、自分たちが新たな世界史に所属させられるのなら、その意図はどういうものであるべきかを問うようになった。たとえば十世紀はじめにブルガリア王国に発した「神の友」団のボゴミール運動は、そのことをコンスタンチノープルにもちこんだ。

カタリ派は「清いこと」とは何かを追究した。このカタリ派の思念がのちの清教徒(ピューリタン)の起源になっていく。フランシスコ会は「小さな兄弟たちの集団」(兄弟団)という旗のもと、このあとのヨーロッパのプルードンからシモーヌ・ヴェイユに及ぶ思想を準備した。アッシジのフランチェスコの無所有・清貧の姿勢から生まれた修道会で、ボナヴェントゥラ、ドゥンス・スコトゥス、オッカムのウィリアム、ロバート・グロステスト、ロジャー・ベーコンなど、多くの傑出した才能を生んだ。映画にもなったエーコの『薔薇の名前』の主人公はフランシスコ会士だった。

宗教会議はスコラ談義や異端審問にあけくれていたわけではない。やむをえない事情ながら、矛盾とともに重層性をもっていた。この重層性が大きい。だからこそ教会側にもそれなりの教訓と対策がのこった。いたずらに異端裁判を連打するよりも、これらの異端派は民衆の発現の意志にまじらせておいたほうがよかった。

たとえばトゥールーズは最初に異端審問所ができたところだが、その地には一二二九年にトゥールーズ大学が創立された。その創建の標語は「博士と火と剣のみが邪悪を倒す」というもので、異端の撲滅を図っているようだが、その実は異端や邪悪の研究に向かっていった(このことがヨーロッパからオカルティズムが消えなかった理由だ)。それはまたはからずも、人間にひそむ善悪の分岐点を学問することになった。

かくてこうした十三世紀の宗教会議のなかで、いよいよ「世界に秩序を与えるのは理性の仕事である」という見解が採択されたのである。キリスト教の矛盾を合理によって組み立てたヨーロッパ理性は、ここに世界の秩序のリーダーシップをとる宣教者になっていく。

☆理性による世界史づくりが始まる

教皇ボニファティウス八世が暴君よろしく一三〇〇年を「聖なる年」であると宣言すると、時代は大きく転換していった。

この聖なる十四世紀に逆対応するかのように、ロジャー・ベーコン、パドヴァのマルシリウス、ダンテ、ライムンドゥス・ルルス、ドゥンス・スコトゥス、オッカムのウィリアム、マイスター・エックハルトが比類ない人知をもって輩出する。

西ヨーロッパに理性的世界観をどこからでも噴き出せる準備が、このあたりでやっと整った。

本書はこれらの先駆者(ベーコンからエックハルトに及ぶ)を一人ずつとりあげて手短かに解説しているが、なかでも人間の存在にひそむ「オルド」(秩序)を追究したドゥンス・スコトゥスに、最大の賛辞をおくっている。へーアはスコトゥスがルターの先駆者であったばかりでなく、ホッブズ、ロック、ルソー、ハイデガーの先駆者でもあったと述べている。

プラトンこのかた神の君臨を戴いてきた初期ヨーロッパ史は、なかなか理性的世界観を現実政治に向けるということができないままにいた。それがおこったのが十四世紀に始まるイタリア・ルネサンスの中でのことだ。

ダンテを嚆矢とするこの「政治的人文主義」の動向は、フィレンツェを中心にしてリエンツォ、サヴォナローラ、マキアヴェリに受け継がれ、そこから人文主義者ペトラルカ、『痴愚神礼讃』のエラスムス、宗教改革のルターやカルヴァン、イエズス会のイグナティウス・デ・ロヨラへと飛んでいく。

ヘーアの言い方を借りれば、そもそもダンテがブラバンティアのシゲルスの後継者で、トマス・アクィナスの弟子であって、かつまたカタリ派的アルビ派の貴族の受容者であり、そのうえユダヤ的預言者であって、エトルスクの司祭だったのである。宰相マキアヴェリがフィレンツェの君主に「相手に誑かされないための方策」を提供したくなったのも、これまでの宗教会議の成果とダンテの資質を継承したいという政治的人文主義からだった。

こうしたルネサンスの運動が政治のみならず、芸術にも図法にも魔術にも及んでいたことは言うまでもないが、今夜はそのあたりのことは省くとして(本書もあまり詳しくしていない)、それよりもイタリアにおいては古典や原典に回帰復興しようとしたルネサンスが、なぜドイツにおいては宗教改革(Protestant Reformation)に及んだかということ、このことがヨーロッパ精神史の大事件であり、大きな謎なのである。あれほどの宗教会議を重ねてきながら、なぜキリスト教世界に決定的な亀裂が入り、そこになぜ奔馬のようなプロテスタンティズムが暴れ出てきたのかということだ。

☆宗教改革が世界を分立させる

一五一五年、教皇レオ十世がサンピエトロ大聖堂建築資金調達の名目で贖宥状(免罪符)を発売したとき、マルティン・ルターはヴィッテンベルク大学の神学教授の一人だった。

当時、神聖ローマ帝国下のドイツでは、ヨハン・テッツェルらの説教師が贖宥状をさかんに売りまくっていた。ルターはこれに疑問をもち、ローマ教会に抗議するためヴィッテンベルク大学の聖堂の扉に九五ヵ条の論題を打ち付けた(後日別人説が有力)。論題の条文は折からのグーテンベルクの印刷に乗って広まり、周辺の諸侯・騎士・市民・農民を巻き込む教会批判のムーブメントになった。

もっともルターはこの段階では会派を作る気はなく、あくまでカトリック教会内部の改善を求めるつもりだった。実際にもローマ教会への批判は、すでにルター以前に始まっていた。イングランドのウィクリフ、ベーメンのフス、フィレンツェのサヴォナローラがローマ教会批判をした。ただフスもサヴォナローラもローマ教会によって処刑された。神学教授ルターはこの抑圧の歴史を知っていた。

一五二〇年、レオ十世はルターが論題を撤回しなければカトリックから破門すると宣告した。カトリックとは「普遍の門」のことだ。ユニヴァーサリズム(普遍主義)のことだ。翌年、ルターは破門され、次の年には皇帝カール五世がヴォルムス帝国議会への召喚を促した。ルターはふたたび拒否した。このときルターへの仕打ちに抗議する諸侯があらわれた。この抗議行為が「プロテスタント」(抗議者)の由来になる。

ルターは破門後に蟄居させられ、そこで新約聖書のドイツ語訳にとりくんだ。これがグーテンベルクの活版印刷力とともに世界読書界を席巻した。SNSで「アラブの春」が広まったようなものだ。ルターは必ずしも宗教改革運動の旗手になったわけではなかったが、その信念はこの活版聖書とともに各地に燎原の火のごとく広まったのである。

一五二二年にはプロテスタントと人文主義者が結びついた騎士戦争が、一五二四年にはトマス・ミュンツァーと武装農民の蜂起によるドイツ農民戦争が、一五四六年にはヴォルムスの勅令に抗議した連中によるシュマルカルデン同盟戦争がおこった。これらドイツのプロテスタントの火はチューリッヒではツヴィングリの改革となり、ジュネーヴではカルヴァンの礼拝制度改革と教会制度改革として急進的になり、そのカルヴァン主義がイングランドの英国国教会の設立を促し、フランスのユグノー戦争に波及していった。

まさに奔馬の群である。あれよ、あれよのまだった。のみならず改革の嵐から産みおとされたプロテスタンティズムとピューリタニズムの理念と行動は、十六世紀末のナントの勅令(一五九八)と十七世紀の三十年戦争(一六一八~一六四八)をへて、十八世紀の科学合理を高らかに謳う真理至上主義の「理性の世紀」へ、ついでは啓蒙主義のうねりへ、さらには十九世紀アメリカのWASPの差別的価値観にまで影響をもたらしたのだ。いまやどこにもプロテスタント教会がある。

一連の宗教改革の嵐にいちばん驚いたのは、当然のことながら本家本元のローマ・カトリック教会側だ。トリエント公会議(一五四五~一五六三)でプロテスタントとの決定的訣別を確定すると、対抗宗教改革としての整備を急いだ。

ウルガタ版のラテン語聖書のみを正典と定め(四世紀にヒエロニムスが訳した聖書を「ウルガタ」と言う)、洗礼・堅信・聖餐(聖体)・告解・叙階・結婚・塗油を七つのサクラメント(秘跡)とし(プロテスタント教会では洗礼と聖餐だけを認める)、ルター派の「信仰」中心に対して、カトリックは「善行」も義認の対象になるとした。聖遺物崇拝、聖人崇拝、聖画像崇拝も積極的に許認した。

カトリック側はひたすら「保守」に徹したのだが、これでは布教が広まるとはかぎらない。キリスト者の修行が深まるとも思えない。ここに登場してきたのがイエズス会である。ロヨラが決意してザビエルら六人が結束した。

イエズス会は教皇に絶対服従を誓い、まずはプロテスタント化していた南ドイツ、ポーランド、ハンガリーをカトリックに戻した。さらにスペイン人が荒らした南米へ旅立ち、またキリスト教を知らない未到のインド、インドネシア、フィリピン、日本に布教した。そこにはつねに「学事規則」(Ratio Stusdiorum)が躍如した。オリゲネス以来の「知」を未学習の地域に学習させ、そこにデウスを輝かせていったのである。

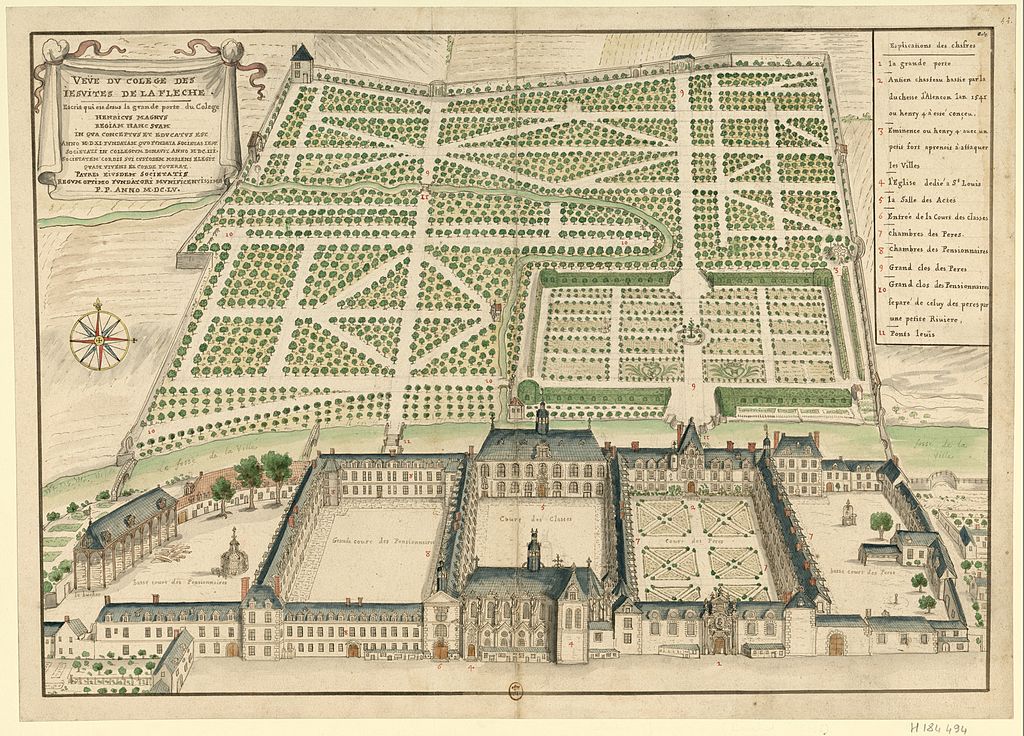

パリにはラ・フレーシュ学院を設立した。当時最先端の学校だ。神学から科学までを教える。「世界」とは何かを知るための教育機関である。一六〇六年の復活祭の日、この学校に十歳になったデカルトが入学した。デカルトは「方法」(トロポス=メトード)を学び、その思索を精神指導の規則として取り出す決意をかためた。

☆イエズス会、カルヴァン主義、デカルトが並ぶ

いま、多くの歴史家やメディアは「西側」とか「西側諸国」という言い方をする。この言い方はチャーチルとスターリンの対立やその後のケネディとフルシチョフによる米ソの対立がもたらしたものではない。ヘーアはそこをはっきりさせているのだが、カルヴァン主義こそがヨーロッパを「完全な西側」にしてみせたのだ。

ジャン・カルヴァンはスイスで宗教改革をおこしたが、フランス人である。パリ大学ではカトリック神学の学徒で、一五三三年頃にコンヴァージョン(回心)をしてからは檄文を書くようになり、しばしば筆禍によって亡命する。三年後に亡命先のひとつだったバーゼルで『キリスト教綱要』(新教出版社・教文館)を刊行すると(この本はその後何度も改訂された)、ジュネーヴで牧師ファレルに要請されて同市の宗教改革に着手した。

弾圧と追放を受けつつも、カルヴァンに期待を寄せる市民の懇願は熱く、ジュネーヴを神権政治さながらの「神の国」にしていった。かつてないほどのプロテスタントによる神政(セオクラシー)の断行だった。

カルヴァンの思想は、もとはといえばオッカム的な後期スコラ学による主知主義から出てきた。ルイ十一世は後期スコラ学によるオッカム主義(唯名主義=多くの実在は名前によって存在しうる)を禁止したのだが、実はそうとはならず、一四五〇年から一〇〇年にわたって精神界をリードしていた。「オッカムの剃刀」は鋭かったのだ。

剃刀が錆びないあいだに、四つのことが進捗した。第一に世界観における自然と超自然とが截然と区別され、第二に信仰における神の威光に対する畏れが高められ、第三に道徳においては厳格主義をゆきわたらせ、第四に哲学では無味乾燥なよそおいを辞さないほどの懐疑論に傾いていった。

その後のカルヴァン主義こそは、マックス・ウェーバーを瞠目させたあのプロテスタンティズムだ。ベルーフ(天職思想)と勤労と資本主義の前哨を結び付けた。のみならず、ヨーロッパに神の霊的本質を取り戻し、ヨーロッパが「神の国」の自動延長帯域であると確信させ、その精神方式を「完全な西側」のための強力なアジェンダにしていったのである。

カルヴァン主義は最鋭最強の「西側の論理」となった。きわめて厳しい選民思想が彫琢され、「勝ちにいく」ための意志が強化され、不屈と勤労が用意できた。ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(岩波文庫・日経BPクラシックス)の中で、カルヴァンが「神という非合理に依拠した合理」によって人間にひそむ生産力を解放させたことに驚いたのは、当然だ。

しかし、カルヴァン主義は資本主義や勤労者や経営者の福音になったばかりではない。その後の西の哲学の代表にもなった。それをやってのけたのは宗教者ではなかった。デカルトである。

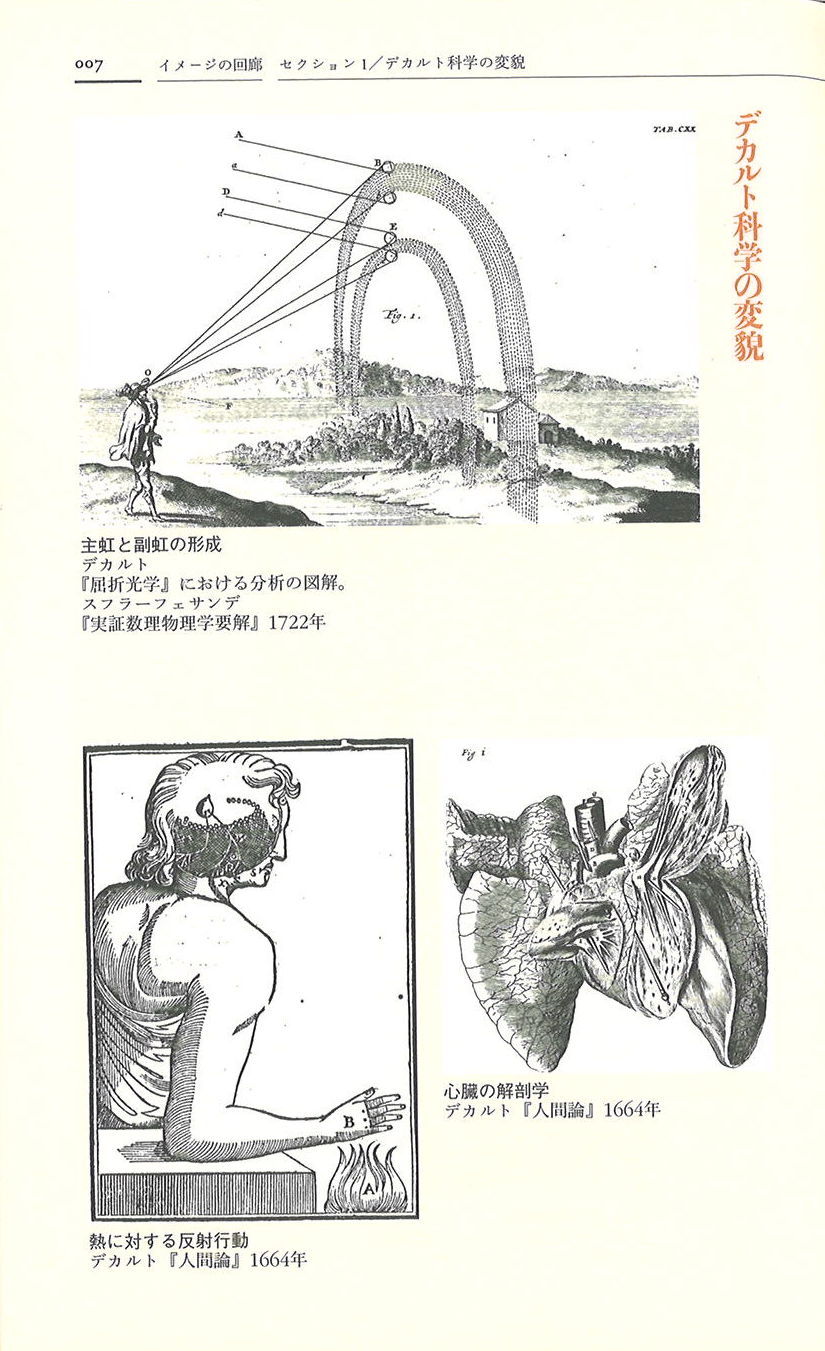

デカルトは「西の理性」を下敷きに省察を始め、ラ・フレーシュ学院で刺激を受けた「方法」に思いを致して合理精神の規則の探索に向かった。その後は、そこにトマス・アクィナスのスコラ学、ルターのテキスト(=聖書)重視主義、カルヴァンの「神の方法」主義、ジャンセニスムをまぜこぜに統合し、その思考の基盤にもとづいて、ルターの「我信ず、故に我あり」(クレド・エルゴ・スム)とまったく同様の、「我思う、故に我あり」(コギト・エルゴ・スム)を導き出したのだ。

ただし、こうしたデカルトの理性的世界観をヨーロッパ中に広めたのは最初は知識人や大学人ではなく、イエズス会とカルヴァン主義者とジャンセニストだった。ジャンセニスム(Jansénisme)とは十七世紀以降に流行した思潮で、カトリック教会が異端視したコルネリウス・ヤンセンの『アウグスティヌス』の主旨にもとづき、ミシェル・バイウスが広げたものをいう。

デカルトにプロテスタンティズムの影響を読みとるのは意外かもしれないが、かの二分法(ダイコトミー)によって精神と物質を分けたデカルト哲学は、物的生産力に携わる精神者にとってこその福音なのである。

☆三十年戦争から「バロックの知」へ

三十年戦争はボヘミア(ベーメン)のプロテスタントの反乱をきっかけに勃発した。神聖ローマ帝国を舞台に一六一八年から一六四八年まで、まさに三十年に及ぶ稀にみる国際戦争で、ヨーロッパ史上最後で最大の宗教戦争だった。

その戦乱の騒音が鎮まりつつあった頃、プロテスタントの多いライプツィヒに比類のない天才が生まれた。ライプニッツだ。のちにディドロは「ライプニッツはたった一人でプラトンとアリストテレスとアルキメデスの三人がもたらした名声に匹敵するものをドイツにもたらした」と書いたが、これはまだ過小評価というものだ。

デカルトも数学的知性をもっていたけれど、ライプニッツの鋭利で広範な「アルス・コンビナトリア」(結合術)の発想や「ローギッシュ・マシーネ」(論理機械)のような数理的知性は、べらぼうだった。数学者でもあったバートランド・ラッセルは「人類の知の歴史を通して最高の頭脳であった」と言った。

ライプニッツについては九九四夜にも一通り触れたので、今夜はヘーアの見方を援用しつつ、大まかなことだけを強調するにとどめるが、この天才が洞察し、展望したことは、次のようなことだ。

①いったい「世界」はどのようなものであるのか、それは人知によって解明できるのか、②解明できるとしたら、世界はどんな「世界様相」をもっているのか、③世界様相を構成している「世界の要素」とは何か、その要素をできるかぎり絞ってみることはできるのか、④われわれはつねに過ぎ去る現象に立ち会っているのだが、その「世界現象」を切り取ってみる可能性はどのくらいあるのか、⑤現象は様相と要素を結合して示せるはずである、それを示すのに必要な「世界をあらわす方式」とは何か。

それなら、⑥その方式を「世界記号」をつかった論理様式によって記述することはできないか、⑦もしそれができるなら、様相・現象・要素をコンビネーションさせた自動的に計算できる機械がつくれるはずである、⑧自分なら以上の課題に答えうる新たな方法によって「世界観」を提示できるはずだ、⑨ところで「神」は以上のことについてどういう思し召しを用意されていたのか、そこをどう考えればいいのか――。だいたいはこういうことだったろうと思う。

この時代はバロック紀というべき時代だが、すでにコペルニクス、ケプラー、ガリレオによってプトレマイオス以来の古いヘレニックな宇宙像がひっくりかえっていた。のみならず、ニュートンは『プリンキピア』(自然哲学の数学的諸原理)を発表して、四歳下のライプニッツを驚かせていた。

ガリレオの望遠鏡とフックの顕微鏡はとっくに発明されていたけれど、しかし新しい「世界」を説明するためには、望遠するマクロコスモスと顕微するミクロコスモスをつなぐ「人間の知の領域」が拡張されなければならないと、ライプニッツには思われた。それにはマクロとミクロの現象を同時にあらわす、ないしはこれらを結合(コンビネート)するマニエリスティックな「バロックの知」が必要だった。ライプニッツは若くしてその「バロックの知」のすべてに挑むことを決断したのである。

世界様相を語るには新たなフレームを組み立てなければならない。それにはアリストテレスのフィシカ(自然学)とメタフィシカ(形而上学)のフレームを変更するべきだった。『形而上学叙説』(岩波哲学古典叢書)が書かれた。世界要素は「モナド」と呼ばれるべきものだろうと推理した。複合性をもつ単一な実体がモナドである。『単子論』(岩波文庫)はデモクリトスの原子論に代わるものになった。そのモナドのレベルで世界の現象を科学的に切り取るには「流率法」(微積分法)という数学を考案するべきだった。

これらの見方と道具を使えば、世界は計算できるものになりえた。中国の「易」を分析してみると、そこでは二進法が使用可能になっていることがわかった。ルルスの結合術をヒントにしてみると、新たな「世界記号」による論理機械をつくる可能性があるとも思えた。

残るは、いったい神はこのような計画を許容されるものなのかどうかということだ。またこのような計画を胚胎する人間の知性とはどういうものだと言えばいいのかということだ。

ライプニッツは『弁神論』(著作集・工作舎)、『人間知性新論』(みすず書房)などでこのような問題にもとりくみ、かつデカルト、スピノザなどにも直接問い合わせて、こうした世界観の筋書きを陶冶していった。なぜそんなことすべてを検証可能なことにできるのか。ライプニッツは「アルス・コンビナトリア」に徹したのだった。

☆イギリス経験論が「本性」を持ち出す

さて、この時期、宗教革命(プロテスタント)にも対抗宗教革命(カトリック)にも与しなかったヨーロッパがあった。イギリスである。イギリスはヘンリー八世の時期に独自の英国国教会(アングリカニズム)を標榜した。

そのイギリスからすると、ルター主義、カルヴァン主義、デカルト主義は大陸特有のおめでたい合理論(continental rationalism)に見えた。あまりに理性(reason)が勝ちすぎて、知覚による経験や試作・実験による検証を省きすぎている。

イギリスは今日もなおEUからの離脱をはかるような「あいまいヨーロッパ」をもっている国なのだが、その萌芽は英国国教会とともに始まっていた。そういうイギリスに、大陸の理性的思想とは異なる思想潮流が出現した。いわゆるイギリス経験論(British empiricism)の流れだ。

フランシス・ベーコンとジョージ・バークリーが知覚と判断の相対性を説き、ホッブズとロックが政治現象を通した人間と社会と国家のありかたを問い、そこへスコットランド人のフランシス・ハチソン、デイヴィッド・ヒューム、アダム・スミスという三人が、欲求や本性によって社会や経済がどのように形成されうるかを構想していった。

これらを「経験論」とか「経験主義」とよぶのは、観念や理性が組み立てた世界観に従うのではなく、知覚や認知によって喚起される経験知を素材に世界像を組み立てようとするからで、世界像に及ばない経験ならなんでもいいというような体験主義を標榜したわけではない。

かつてぼくはバークリーの『人知原理論』(岩波文庫・ちくま学芸文庫)を読んで、その見方にマッハの相対性原理の先取りがあるように思えて興奮したものだが、その後、ヒュームの『人間本性論』(法政大学出版局)やアダム・スミスの『道徳感情論』(講談社学術文庫・日経BPクラシックス)にも、やっぱり相対的に思念や現象を掴まえるところがあると感じた。

ロックやヒュームの出発点は、観念(idea)は生得的なものではないということにある。この「観念」は僧正バークリーが「想像されるイメージ」と呼んだもので、外界についての印象をもてる力のようなことをさす。プラトンなら理念に高められたイデアともみなしたものだが、ロックは観念は抽象化されて人間に出入りしていると見た。

観念が生得的ではないということは、生まれてきた人間のもともとの本性にはイメージはないということだから、それなら観念はどこから生まれたのかが問われなければならない。それが経験によってもたらされるというのが、イギリス経験論の立場だった。

しかし、これでは問題のすべては解決しない。経験によって観念がもたらされるのだとしたら、経験以前の意識の状態はタブラ・ラサ(白紙の状態)だったのかということになる。これは動物を見ても乳幼児を見ても、あてはまらない。生まれ落ちた人間には、すでに何かが芽生えているはずだ。では観念が生まれつきではないとして、もともとの人間の意識がタブラ・ラサでもないとしたら、そのもともとの人間の本性には何があるのか、その本質はどういうものか、この問題が残る。

こうしてヒュームの「人間の自然本性」についての探究が始まった。人間の自然本性、略して人間本性(human nature)をめぐる探究である。ヒュームはこの探究を「実験的推理方法を精神上の主題に適用する試み」だというふうに捉えた。「精神上の主題」は論理、道徳、政治、文芸のいずれにもかかわる。「実験的推理方法」とは、ヒュームによれば因果関係を解くための方法である。

因果関係には原因と結果を結ぶ明示的なものもあるが、偶然や「おとづれ」によって生じる関係も含まれる。ヒュームはここにはもともと蓋然性(probability)のようなものが関与しているのだろうとみなした。そして、この蓋然性が因果関係をつかまえようとして、そこに「人格の同一性」が生まれるのだろうと見た。卓見だった。

ヒュームにはイングランドの歴史についての大著や、ホッブズやロックの政治論を批判した著作もある。その思索領域はかなり広いのだが、神についての議論はあまりしなかった。そのため無神論者とも懐疑論者とも詰られもしたけれど、ぼくはそうは思わない。ヒュームはライプニッツとは異なる思索方法ではあったが、やはり「結合」の裡に神も意識も知覚も社会も入れ込んでいたはずなのだ。

☆なぜ理性主義と経験論は並んだのか

こうして大陸型の理性主義とイギリス型の経験主義が対比的かつ対立的に浮上したのである。ふりかえってみると、この対比や対立は古代ギリシア以来のものだった。ヨーロッパ精神史というもの、あらためて通観するとそこがたいへんに分厚い。ここでいったん、古代ギリシア以来の哲学の変遷をかいつまんでおく。

一言でいえば、理性主義はマグナ・グラエキア(イタリア南部)のピタゴラス学派やエレア学派に発祥し、ヘラクレイトスのイオニア学派が「ロゴス」を重視したときは、それは理性の代名詞で、かつ論理の代名詞だったのである。

これらを四十歳頃にイタリア南部に旅行したプラトンが継承して、理性にもイデアやプシュケーが動くとみなし、その粗雑な構想をアリストテレスが『オルガノン』や『形而上学』で精緻にしていった。ストア派もペリパトス派(逍遥学派)も折衷的であるとはいえ、「ヘイマルメネー」(定め)に理性のはたらきを見ていた。

こうして古代ギリシアの理性主義は、プラトンのアカデメイア、アリストテレスのリュケイオンとして、その後のキリスト教とヨーロッパの「学舎のモデル」になる。教え学ぶことには理性こそが要求されたのだ。

この理性主義がキリスト教によってさらに戦闘化していったのが神学であり、スコラ哲学である。スコラ哲学は理性主義の牙城にすらなって、その牙城のパリ大学でトマス・アクィナスが頂点に立った。

しかし経験論もまた、実は古代ギリシアに発していたのである。イオニア学派、ソフィストたち、デモクリトスやエピクロスらの原子論者、キュレネ学派は知覚や観察にもとづく世界観の獲得をめざした。それなら「もっと実験をせよ」と言ったのが、フランシスコ会の司祭でオックスフォード大学の教授でもあったロジャー・ベーコンである。

けれどもここまでは、まだ「試す」ことが重要であることと、理性に代わって数学が有効であることが強調されていた程度なのだが、ドゥンス・スコトゥスやオッカムのウィリアムにおいては、いよいよ「理性には限界がある」ことが持ち出され、ここに哲学と神学の切り離しがはかられたのだった。

こんなぐあいだったから、デカルトが合理と数学と自我を結び付けたのは、かなりの徹底した理性主義の拡張だったのだ。また、それに対してロックやヒュームが「本性の自由」を理性から解放しようとしたことも、かなりの思索だったのだ。

☆ついに国家を弄んだフェヌロンの小説

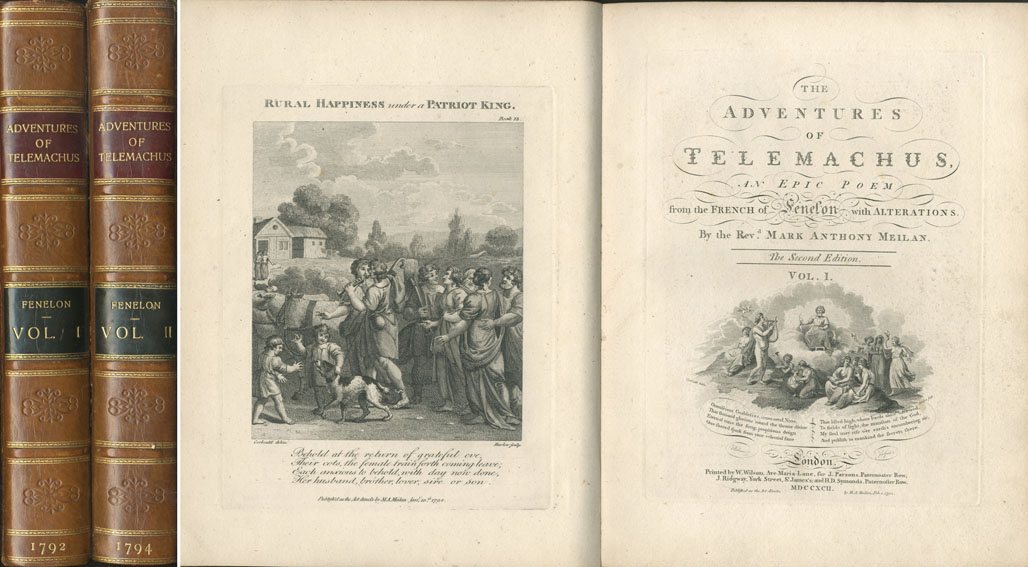

話を戻して、バロック期以降のフランスの動向を見ておきたい。一冊の本がフランスに啓蒙主義をもたらし、フランス革命をおこさせた。

この一冊の本とはフェヌロンの小説『テレマックの冒険』(現代思潮社・古典文庫)だ。テレマック(テレマコス)が父親オデュッセウスをたずねて行く先々で出来事と教訓に遇うという、プラトン゠ゲーテ風の理想国家を求める教養小説である。フェヌロンとは何者か。

ルイ十四世はナントの勅令を廃止すると(一六八五)、聖職者たちにプロテスタントの誤りを説くように要請した。フランソワ・ド・フェヌロンは幼くしてギリシア語を学び、ラテン語の古典にも通じ、従姉妹のギュイヨン夫人との交際でもブルゴーニュ公の家庭教師としてもよく知られ、司祭としてははやくから人望を集め、のちにはカンブレーの大司教の任にも就いた。けれども国王の要請には応じなかった。

フェヌロンはローマから「静観主義」の烙印を押され、ルイ十四世によって宮廷からも追放されるのだが、それに応えたのが『テレマックの冒険』だった。のみならずフェヌロンは国王に「この三十年来、貴方の大臣は貴方の権威を頂点まで高めるために、国家の旧来の原理をすべて破ってきました」に始まる親書を書いた。

以下のような驚くべき内容だ。「この連中は内政においても外交においても、ただひとつの方策しか知りません。つまり、自分たちに手向かう者をすべて威し、負かし、壊滅することです」「貴方の治安の理論は妄想にすぎず、その治安の要求はわれわれの隣人の国を奪うことを正当化しません」「国王陛下、一六七二年のオランダ侵略以来、貴方は多くの国、都市、村を荒らし、何もかも残らず奪い去ったので、世界はすべてのキリスト教国家の自由と安全の唯一の源泉として、ただもう貴方の没落を期待しているのです」。

これほどまでにフランス国王に優しく殴りかかった者は、後にも先にもいない。この後一〇〇年にわたってフェヌロンが読み継がれたこと、当然である。このカトリック啓蒙主義は、ついでは左派のラムネに、右派のエロー、ブロイ、ペギー、ベルナノスらの新生カトリックに、そしてフェヌロン一門の門弟ルソーの『告白』へと受け渡されていったのだ。

☆啓蒙主義の拡大とロベスピエール

モンテスキューとヴォルテールは、一七二六年からの旅行でイギリス経験論の政治思想の刺激を受けた。モンテスキューはボルドー高等法院の副院長時代に、匿名で『ペルシア人への手紙』(岩波文庫・筑摩世界文学大系)を書いてフランス絶対王政を詰り、高等法院を辞職してからは実名で『法の精神』(岩波文庫)を書いて三権分立の可能性を問うた。

本書が注目しているヴォルテールの姿は、フェルネーという古いユグノーの庭園で小さな共和国をつくったことだ。畑を耕し、道路を通し、蚕を飼い、ささやかな産業をおこした(主に時計工場)。

この農園の啓蒙君主はヴォルテール自身なのである。ヴォルテールの出現は、ヨーロッパがめざしていたエラスムス以来の平俗的市民意識を開花させ、その立場から王政批判も改革提案もできるのだという確信をフランスにもたらした。

とはいえルソー、モンテスキュー、ヴォルテールばかりが啓蒙主義者だったのではない。啓蒙思想(英Enlightenment/仏Lumières/独Aufklärung)による世界観はやたらに多様で、あまりにエンサイクロペディックな知識を扱ったので、相互に矛盾していることを惧れなかった。そのため、かなりの啓蒙思想がヨーロッパを動きまわった。

政治思想においては自然法や自然国家の理想を追うので、ここにはピューリタン革命を潜り抜けたトマス・ホッブズの『リヴァイアサン』が先行する。これを発展させたのがロックの『統治二論』(岩波文庫)やルソーの『社会契約論』(岩波文庫・白水Uブックス)である。科学においては理神論や無神論の傾向をもつので、イギリスではトマス・バーネットらの自然神学になった。

倫理思想や人間論ではロックが「観念の生得性」を否定したのが大きく、モーペルテュイやヴォルテールではそのハンドリングができなかった。これを発展できたのはヒュームだ。実在的本質と理性的推理には強い連関はないというヒュームの指摘は、啓蒙主義の限界の指摘にもなっていた。

啓蒙主義は知識の網羅と掘り下げにおいては圧倒的な効果を上げた。シャフツベリーやコンディヤックやドルバックやルソーと交流したドゥニ・ディドロは、最初のうちは理神論を下敷きに道徳の起源を明らかにしようとし、後半には得意の語学力をいかして万巻の書物にあたり、知識をマテーシス(数えること)とタクシノミア(分けること)によって突き合わせるという二十年をかけた『百科全書』を完成させた。「記憶」「理性」「想像」という大項目が組み合わされている。

しかし、こうした啓蒙思想を一番におもしろがったのは、大学人や知識人ではなかった。ハプスブルク家のマリア・テレジア、プロイセン王国のフリードリヒ大王、ロシア帝国のエカテリーナ二世であり、ポンパドゥール夫人らのサロンだった。

ヘーアはフランス革命についてはほとんど触れずに、ヨーロッパ精神史の節目としてロベスピエールを熱く採り上げている。たしかにマクシミリアンとオーギュスタンの、ロベスピエール兄弟はともに突出していた。

兄弟ともに弁護士だった。弟のオーギュスタンはパ゠ド゠カレーの行政官で、一七九二年のテュイルリー宮殿襲撃後は国民公会の議員や三部会の第三身分代表となり、山岳党に所属してからはジロンド党と争い、ジャコバン党に入党した。このときサン゠ジュストと出会ったのが衝撃的だったようだ。サン゠ジュストはフェヌロンとルソーに影響を受けた活動家で、ヘーアはそこにヨーロッパが生んだ最初の「ルサンチマン(怨恨)の革命者」の出現を見いだしたうえで、サン゠ジュストをパスカルとニーチェをつなぐ線上に位置づけている。

兄のロベスピエールはルイ十六世を処刑させ、フランス革命を成就させたが、ジャコバン派の独裁者となってからはエベールやダントンを処刑し、恐怖政治の執行者となり、弟やサン゠ジュストとともに断頭台でギロチンにかけられた。ただそのたった四ヵ月のあいだにジャコバン憲法とともに提案し執行したプランはヨーロッパの歴史に類を見ないものだった。

封建領主たちの地代無償を廃止し、徴兵制を敷き、暦を独自化して(非キリスト教化)、革命裁判所の審査を簡素化した。とりわけキリスト教の諸行事に代わる「最高存在の祭典」は熱狂的なもので、式典ではロベスピエール自身が拳をふりあげて「共和国万歳!」を叫んだ。軍隊は愛国的で、要塞型から密集部隊展開型の戦術となり、僅かな期間でオーストリア、イギリス・オランダ連合軍を破った。このときロベスピエール兄弟の目にとまったのが、コルシカ島出身の兵士ナポレオンだった。

ヘーアはヨーロッパが革命を俎上にのせたいと思うなら、クロムウェル、ロベスピエール、レーニンを根本的に検討したほうがいいと暗示している。

☆ドイツが観念哲学に向かった理由

ドイツはどうだったのか。一五五一年、ドイツの宗教地図の五分の四はプロテスタントだった。一六〇一年、レーゲンスブルクの宗教会議でプロテスタントとイエズス会が初めて同席した。一六七〇年、二四歳のライプニッツが「ドイツはヨーロッパの中心である」と述べた。

一六四八年、三十年戦争の後始末としてウェストファリア条約が結ばれた。ヨーロッパ史を画期する国際条約だが、凡百の歴史学者がよく言うように、これで「帝国の権威が失墜した」のではない。これ以降のドイツの地ではカトリックであれプロテスタントであれ、封建領主であれカルヴァン主義者であれ、それぞれに「改革する権利」があることが確約されたのだ。

その後、ドイツはどうなったのかといえば、「バロックの知」が広がり、ライプニッツが縦横に活躍したことはすでに述べた。そのあとライプニッツやヒュームの受容が目立ち、ヴォルフやバウムガルテンの著作が続くのだが、これは感性や美学を重視するものだった。この時期はフランス啓蒙思想やイギリス経験論のほうが強い。

こうして十八世紀末になる。一七八一年に敬虔主義の風土のケーニヒスベルクで思索していたカントが『純粋理性批判』を著し、一七九一年にモーツァルトが死に、ゲーテは宗教詩と『ファウスト』草稿にとりくんで、世界をどう開示すればいいかを構想していた。

一七九九年にゲッティンゲン大学の実験自然学者ゲオルク・リヒテンベルクが亡くなった。その厖大な『雑記帳』(作品社)は、ショーペンハウアー、ニーチェ、フロイト、ヴィトゲンシュタイン、ベンヤミンらのドイツ精神文化の担い手たちに多大な影響を与えた。

そして一八〇〇年、フィヒテの『人間の使命』(全集・哲書房)が刊行されたのだ。それまでドイツの世界精神を啓蒙的市民文化と講壇文化で形づくっていたハンブルク・ライプツィヒ・フランクフルト・ゲッティンゲンの四都市がつくる四辺形は、フィヒテによってあらためて「ドイツ国民」の拡張の中に再浮上することになった。ナポレオンが占領していた最中のベルリンで、フィヒテは『ドイツ国民に告ぐ』(玉川大学出版部)という連続講演をするのだが、そこには『全知識学の基礎』(全集)が裏付けられ、総動員されていた。

フィヒテにおいて、ヨーロッパ精神は一国の民族と国家と自己の一体の中に注入されることになったのである。それでどうなったのか。ドイツ観念論が席巻した。

近世から近代にかけてのドイツの知識人たちによる世界観をめぐる議論は、まとめて「ドイツ観念論」と呼ばれてきた。カント以降のフィヒテ、シェリング、ヘーゲルに向かった哲学がドイツ観念論だというのだ。

これは俗称であるが、まちがってもいる。同様に、デカルト、スピノザ、ライプニッツ、カントを「自我思想の合理化」の潮流として一筋に捉えることもできない。いずれもカントを取り違えている。

ハイネがこういうふうに言った。ロベスピエールはたかだか国王の首を飛ばしたにすぎないけれど、カントは神の首を切り落としてしまったのではないか、と。マルクスの友人だったハイネらしい言いっぷりだが、カントが褒められているのか貶されているのか、わからない。カントは難しく、危うく、さまざまに誤解もされてきた。いずれにしても、本書の案内をカントで了えるのはふさわしいだろう。カントにおいては「ヨーロッパ精神史」はたしかに首を落とされるかのように伐採されているのだ。カントの著作は岩波の「カント全集」と岩波文庫による。

☆カントの「理性批判」では了らない

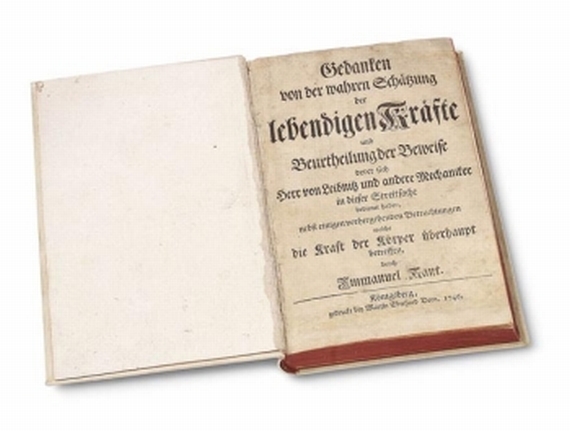

イマヌエル・カントの処女作は『活力測定考』である。力の概念をめぐるデカルトとライプニッツの解釈のちがいに調停を買ってでた野心作だ。活力(vis viva)をめぐった。次の野心作は『天界の一般自然史と理論』だ。太陽系がどのように形成されたかをめぐった。エピクロスの原子論とニュートンの力学法則で説明しようとしている。カント゠ラプラス星雲説としてのちのち天文学から評価された。

ついで『神の存在の唯一可能な証明根拠』を書いた。ここでカントは自然神学を批判した。神の首を落としたのはこのときだ。ただし、カントが描く神はかなり擬人的なもので、そこには「神性」はキャッチされていない。

続く『自然神学と道徳の原則の判明性』では、神の存在証明のためであれ、自然をめぐる哲学にであれ、数学的方法をもちこむことを嫌った。そのくせニュートンに対しては寛容なのである。

こうして十年の沈黙のあと、『純粋理性批判』『実践理性批判』『判断力批判』の有名な三部作が登場する。カントはこの三部作によって自身の哲学が「超越論的哲学」になったと自負した。

超越論的とはカントの用語だが、認識をアプリオリなものとして(経験に先立つものとして)追究していくことをいう。そのため「感性」「悟性」「理性」の独特の使いまわしを躍如させた。これまたかなりわかりにくい独特な用語づかいなのだが、カントにおいては論理学で言う「概念」が感性のことで、「判断」にあたるのが悟性で、「推論」にあたるのが理性なのである。

カントは、人間の認識能力には感性(概念に対する受容力)と悟性(判断力を生む力)がアプリオリにそなわっていると考えた。その感性には空間と時間が含まれ、悟性には因果性などの一二のカテゴリー(概念あるいは範疇)が含まれる。感性に時間と空間が含まれるのは、それが純粋直観にもとづくとみなされるからだ。

われわれの意識はこのような感性と悟性の二種の形式によって、現象や出来事や「ものごと」を認識している。だとすれば、この形式による認識は「物」の経験なのでもある。一方、この形式に適合しない認識もおこりうる。本来、それは人間の認識の所産にひっかかるものではないのだが、そのことをあえて敢行してきたのが、われわれが初期の歴史において神や超越者というものを想定したことだった。

これは純粋悟性概念の所産であって、認識がしからしめたものでなかった。そこでカントは、こうしたものを「物自体」(Ding an sich)と名付けた。物自体は不可知なものなのである。

こんな説明で何かが伝わったかどうか心もとないが、ぼくはカントがこれらを論証するためにいつも「判断表」を作成していたこと、および組み立てをするためにたいてい「三段の統合(重合)」を試みていることに、妙に納得したものだった。三段というのは、①直観における覚知の総合、②構想作用における再生の総合、③概念における再認の総合、というものだ。この手順、すこぶる編集工学的なのである。

主著『純粋理性批判』は次のように結ばれる。「二つのものが、それを考えることが多く、かつ長ければ長いほどますます新たに、また増大する賛嘆と畏敬をもって心を満たす。それは私の頭上にある星が鏤められた天空であり、私のうちにある道徳法則である」。

これでわかるように、カントの理性批判は、ヨーロッパ精神史が培ってきた理性のぎりぎりの擁護だったのである。

以上がヘーアの『ヨーロッパ精神史』の概略だ。適当に補って案内したところもあるので、そのぶんヘーアのストイックな反省的集中力が伝わらなかったことを惧れる。

あらためて強調しておきたいのは、ヨーロッパは「東」を封印あるいは抑圧することで、その精神的基盤を確立してきたということである。そのための武器になったのが「神」と「理性」というものだった。ただヨーロッパ哲学は、その「神」と「理性」を唯一無比なものと考えすぎた。そのため、この唯一無比の論証のため、多くのロゴスが投入されすぎもした。

キリスト教のユニバーサリズム(普遍主義)に対して、東西の両ローマ帝国やフランク王国以来の「王」と「国家」の分立と連携がおこったことは、その後のヨーロッパ哲学に著しい個性をつくりだすことになった。イギリス経験論、フランス啓蒙主義、ドイツ観念哲学はその最もわかりやすい発露である。

そこで、これらの思索風土に紛らわされないための「方法の哲理」が用意されることになった。それがデカルトやライプニッツに代表される「数理」というものだ。しかしながら初期の数学思想にはまだまだ「神」と「理性」との整合性を気にする風情が付きまとっていた。数理や数学的方法が哲学から自立するのはカントール以降のことになる。

ヘーアの記述は何かの思想や哲学に偏ってはいない。公平でもないし、正攻法でもないが、一九六〇年代後半のとりくみだったこともあって、いわゆるポストモダンの眼が加わっていない。マルクス主義にも冒されていない。どちらかというとダニエル・ベルが「イデオロギーの終焉」を謳ったような、個人思想にとらわれない記述に徹したのである。カントの時代までなら、そういう書き方を貫くのも、ぼくには参考になったのだ。だから、本書はあくまでアンチョコであって、ヘーアの思想ではなかったのである。哲学史の絵筆による写生だったのだ。

⊕ ヨーロッパ精神史 ⊕

∈ 著者:フリードリッヒ・ヘーア

∈ 訳者:小山宙丸、小西邦雄

∈ 発行者:渡邊隆男

∈ 発行所:二玄社

∈ 印刷所:文栄印刷

∈ 製本所:板倉製本

∈∈ 発行:1982年3月10日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 日本語版へのまえがき

∈ まえがき

∈ 1 不安なはじまり・東方の優越(二世紀から五世紀まで)

∈ 2 ボェティウスからエリウゲナへ(六世紀から九世紀まで)

∈ 3 ヨーロッパの千年にわたる統一と第一〇世紀

∈ 4 ローマからの革命(一一世紀)

∈ 5 歴史の誕生(一二世紀)

∈ 6 三つの輪の世界・西ヨーロッパの地中海的基礎

∈ 7 「左派」及び「右派」の宗教的民衆運動

∈ 8 トマスの時間(一二二五〜一二七四)

∈ 9 ローマ教皇支配の普遍世界に対する反抗(一二八二〜一三四八)

∈ 10 ヨーロッパ世界における最初のドイツの運動

∈ 11 民衆、都市、精神の救い(一三八〇〜一四六四)

∈ 12 ダンテからマキアヴェリへ イタリアの政治的人文主義(一三〇〇〜一五二七)

∈ 13 東と西の間の、ドイツの第二の運動 ルターとギリシア人マクシモス

∈ 14 戦場としての人間 スペインの精神の興隆と没落

∈ 15 対抗宗教改革のイタリア(一五二七〜一八七〇)

∈ 16 カルヴァンからデカルトとパスカルへ(一四九〇〜一六六二)

∈ 17 ヨーロッパに対する対抗力 イギリス

∈ 18 フランス(一六五〇〜一七九四)ヨーロッパの可能性

∈ 19 内なる帝国 ドイツ(一六〇一〜一八〇〇)

∈ 訳者あとがき

∈ 参考文献

∈∈ 索引

⊕ 著者略歴 ⊕

フリードリッヒ・ヘーア(Firedrich Heer)

1916年4月10日、ウィーン生まれ。歴史学、文化史、ドイツ文学を学ぶ。1948年、カトリックの進歩的なジャーナリストとして活動をはじめ、ヘルマン・ゴーテという筆名をもつ。1949年以来、ウィーン大学の歴史学の講師をつとめ、1962年以来員外教授の資格をもつ。1961年以来ウィーンの市民劇場(ブルクテアター)の演出主任をつとめている。現在ではオーストリアを超えて全ヨーロッパ的な、歴史家、著作家、文化政策家として知られている。