父の先見

新潮社 2005

編集:金川功・渡辺倫明 編集協力:花塚久美子・田中樹里・矢野優 協力:ギャラリー小柳

装幀:下田理恵

さすが杉本博司だった。あとがきに「この歳になるまで文章を書くとは露ほども思っていなかった」と書いていたが、どうしてどうして、文体・文意・文飾、いずれもすばらしい。大いに読ませた。「和楽」の当時の編集長だった花塚久美子に唆されて毎月10ページの連載をしたのをきっかけに文筆のおもしろさに目覚めたようで、それで杉本ワールドが本書のような言葉によっても辿れるようになったのだから、杉本ファンにとってはまことに悦ばしいことだったろう。

今夜は『苔のむすまで』を採り上げたが、このあとも何冊か書いた。『現(うつつ)な像』(新潮社)、『空間感』(マガジンハウス)、『アートの起源』(新潮社)、『趣味と芸術』(講談社)などなどだ。もっとも最初の2冊から先は、だんだんフツーの本になっている。

『苔のむすまで』(time exposed)はとても気分のいい本だった。装幀やレイアウトを含めて尻が締まっているし、目が澄んでいる。数週間前に「平成」の世が「令和」の世になって、本書のタイトルが「君が代は‥さざれ石の‥巌となりて‥苔のむすまで」に連調していたことも、本書を今夜の千夜千冊にとどめるには、なんだかふさわしい。

ちなみに「令和」は、万葉集の大宰府での梅花の宴の序文から採字したのまではよいけれど(やっぱり中西進(522夜)さんの提言だった)、どこか未だしのネーミングだった。令月・令人・令息・令嬢の「令」を使うというなら、たとえば「令元」とか「令望」とかもよかったのではないか。昭和の「和」にお出まし願ったところが、もったいない。そろそろ「おおもと」を令きものと見る時代が来てもよかったのである。

それかあらぬか本書の帯には次の杉本の言葉が端的に示されている。「私の中では/最も古いものが/最も新しいものに/変わるのだ」。

思い返すと、雑誌に杉本博司の写真を最初に掲載したのはぼくだった。そのときは「遊」(1979年1008号)に『劇場』(Theaters)を16ページ一挙掲載しただけで、文章を頼まなかった。

エディターとしてニューヨークの杉本に会いにいったのも、ぼくが初めてだったと思うのだが、このとき杉本が独自に工夫した暗室と引伸し機を見せてもらうとともに、すでに杉本の言葉がただならないものを暗示していたのを感じた。そのとき杉本は「ぼくは結界を撮りたい」と言ったのである。「結界を撮りたい」だなんて、よくぞそういう狙いに向かっていたものだ。

たしかそのころは東松照明が「波照間」(はてるま)を撮っていたはずだが、これも聖域に挑んだものではあったけれど、ではあの写真群が「結界」を相手にしたかといえば、そうではなかった。むしろ禁断の聖域と闘ったというべきものだった。東松ならずとも、そういう写真は少なくはない。内藤正敏はそれをずっと撮ってきた。一方、杉本はこの言葉通り、その後ずっと「結界」に挑んだ。たんに結界を撮ったというより、写像による結界をつくっていったのだ。

というように、杉本には若い頃から重大なコンセプチュアルな言葉が宿っていたのだが、それなのに「遊」掲載のときは、しまった、ぼくは文章を頼まなかったのだ。

まあ、そのへんのことはともかくとして、今夜は杉本の写真について書いておく。そのあとで考え方にふれたい。写真について書いていれば考え方にふれることにもなる。

杉本の写真は一言でいえばすこぶる戦略的な写真だ。最初の最初から「アートなシリーズ」をめざしている。アートではなく「アートなシリーズ」である。そんなことができるのは、いいかえればコンセプトが明確だということなのだが、コンセプトがあるというだけなら多くの写真家がそうなので、そう言うだけでは当たらない。

杉本のコンセプトの特色は、第一に「秘するもの」に依っている。あからさまではなく、探査的ではないのだ。第二に「類に及ぶもの」を大事にしている。いろいろ「類」があるが、ずばりは人類史か写像史だ。第三に「日本とは何か」に響く。ここには神や仏や傀儡(くぐつ)がいる。

これらが重畳して杉本のコンセプトをかたちづくっている。たいへん好もしい。

シリーズ性が強いから、それなら組写真なのかというと、なるほどまさに組写真に近いのだけれど、さまざまな写真が組まれているのではない。絞り切った同一テーマをめざしたストイックなシリーズなのだ。

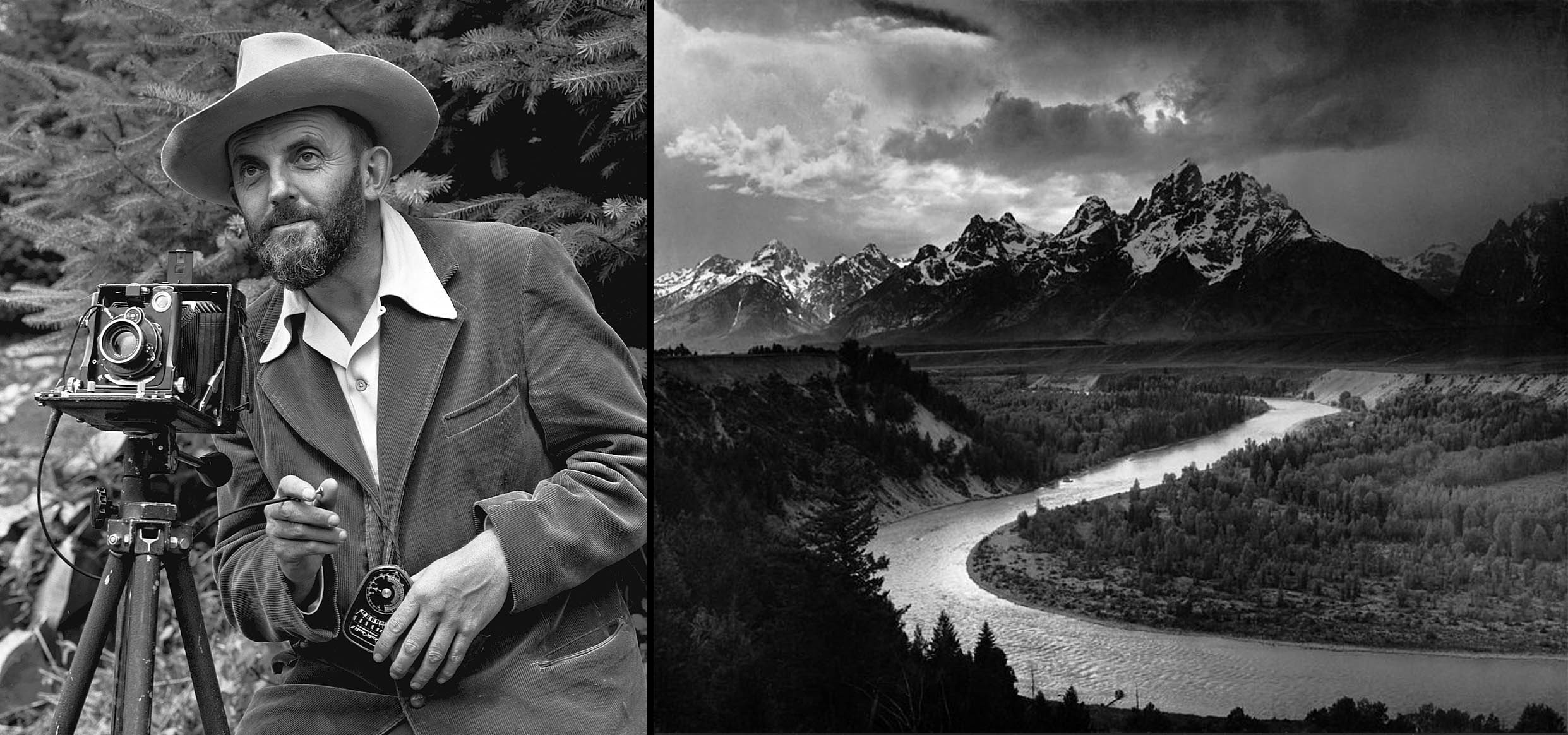

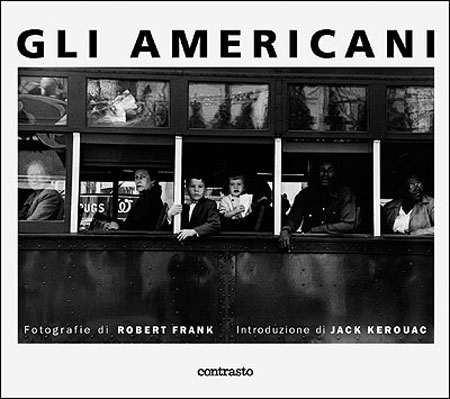

同一テーマによる組写真をつくってきた写真家はもちろんたくさんいる。多くはそれぞれのアングルが異なっていて、それらが組み合わさっている。ぼくはアンセル・アダムスのヨセミテの連作写真、ロバート・フランクの『アメリカ人』、川田喜久治の『地図』、エティエンヌ=ジュール・マレーの連続写真、ジャック=アンリ・ラルティーグの写真集などに影響されて写真にめざめたのだけれど、これらは組写真といえば組写真だが、いずれもショット・アングルは異なっている。

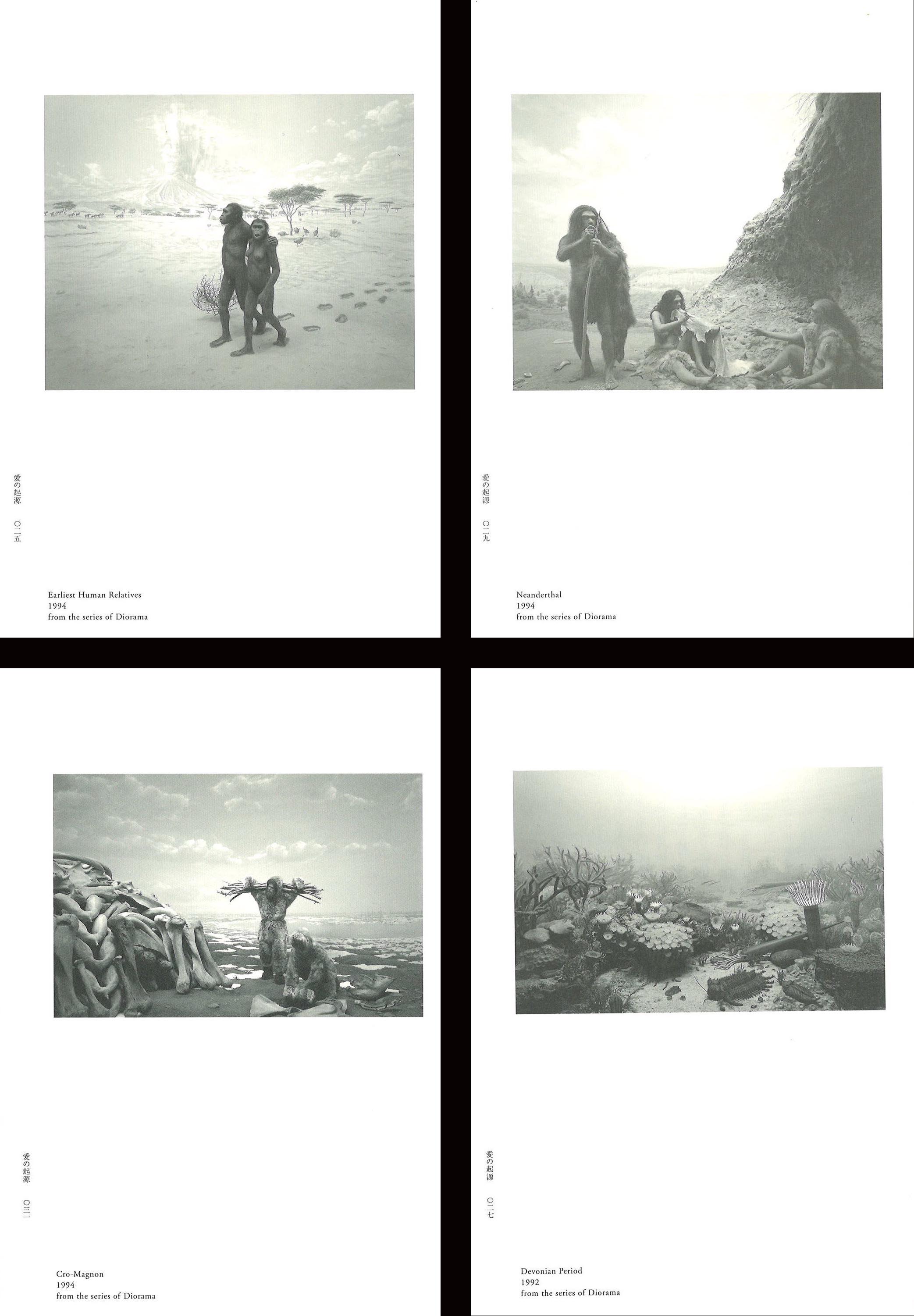

しかし、杉本は初期の『ジオラマ』もその後の『劇場』も『海景』も、絞り切った同一アングルでシリーズ撮りをすることにこだわった。

もっとも、この程度の話では杉本の写真にはまだまだ接地できない。限定した同一アングルで写真を撮ることも、いくらでもあるからだ。ぼくが好きで、互いに話しあってもきたリチャード・アベドンは『ナッシング・パーソナル』で、さまざまな人物を白いホリゾントに立たせて、ほぼ同じアングルで撮り続けたものだ。これを踏襲したのが「アエラ」の表紙を長らく担当した坂田栄一郎だ。こういう定点撮影という方法も、けっこう多くの写真家が試みてきた。もともとは科学写真が採用してきた観察のための方法だ。

では杉本の写真は何を試みたのかというと、定点によって定点では見えない「もの・かたり」を現出した。

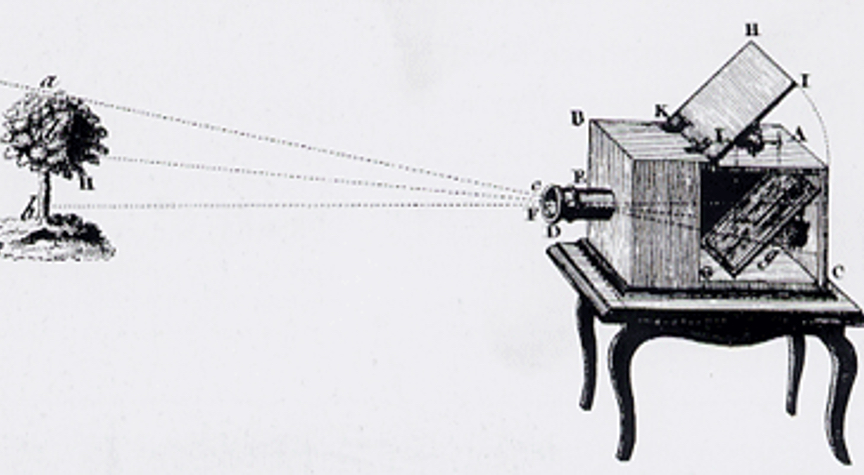

原初の写真を撮るという行為は、一言でいえば「光をフィルムにうたた寝させる」という行為である。最初は銀塩フィルムではなくて、室内や屋外の実像をピンホールを通してカンバスに投影して、現像・焼付をするかわりにそこに油彩などで絵を描いた。このときカメラ・オブスキュラが実像とカンバスのあいだにあった。15世紀以降にダ・ヴィンチ(25夜)、レンブラント(1255夜)、フェルメール(1094夜)らが使った。

杉本の写真はこのカメラ・オブスキュラを今日(現在)まで引っ張ってきている。カメラは光学レンズの精度が増し、さらにインスタントカメラを嚆矢に高度な電子化もされるようになったけれど、杉本はフェルメール時代のカメラ・オブスキュラを時空間ごと引っ張っているのだから、杉本カメラにはそのフェルメールから今日までの空間量も時間量も引っ張れているのである。

似たようなことをやった者たちはいた。バロックの建築家、浮世絵師、覗きからくりの制作者たち、そしてマルセル・デュシャン(57夜)だ。デュシャンの遺作『①落ちる水、②照明用ガス、が与えられたとせよ』は作品全部がカメラ・オブスクラという部屋になっていた。この作品はフィラデルフィア美術館の一室になっている。杉本は見田宗介とここを訪れて、驚天動地した。ぼくは官能の極みに達した。

それで、なぜ杉本がこういう考え方や見方をするようになったのかといえば、ぼくが察するには、世界が模像であることを早くから見抜けたからである。ただし、ここには二つの大きな仕掛けの理解がひそむ。

ひとつは、われわれの視覚像は眼球と脳神経系によるものなのだから、何かが「見えているということ」そのものがすでにして模像だということがある。

印象として模造っぽくなるというのではない。知覚がそうなっている。このことはすでにエルンスト・マッハ(157夜)の知覚認識論、ケーラーやレヴィンやコフカ(1273夜)のゲシュタルト心理学、数々の脳科学、メルロ=ポンティ(123夜)に始まる「間主観」による知覚哲学、デヴィッド・マーの『ヴィジョン』、最近の人工知能論までもがあきらかにしている。

もうひとつには、絵画も建築も衣裳も写真も(つまりは大半のアートは)、型と型とを抜きあって成立してきたということがある。「抜き合わせ」だ。風景を描くことも仏像を彫ることも、住居を建てることも衣服をつくることも(着ることも)、何かと何かの「抜き合わせ」なのである。多くは「地」と「図」の抜き合わせだ。

このことについてもプラトン(799夜)からジャコメッティ(500夜)まで、フォン・ユクスキュル(735夜)からフランシス・ベーコンまで、文晁・北斎からベンヤミン(908夜)まで、三浦梅園(993夜)から中井正一(1068夜)まで、ナムジュン・パイク(1103夜)から森村泰昌(890夜)まで、とっくにわかっていたことなのだが、多くのアーティスト、とりわけ写真家はこのことをちょっと失念しすぎていた。

いいかえれば、世界はもともと「もどき」(擬き)なのである。だから世界の表象は断乎たる「もどき」としてあらわされてよく、より鋭くこのことを突いた作品こそが文学であり、アートであり、写真であってよかったのである。

杉本は最初からこのことを見抜いたようだった。「もどき」はシミュレーショニズムではない。むろんたんなるフェイクではない。本物と見まごうばかりの抜きつ抜かれつの接戦を通過しなければならない。そのうえで、見まごうばかりの「ばかり」に向かう。しかしそのように「もどき」に抜けていけるには、やはり「本物」を目利きできていなければならない。

杉本は古美術品のコレクターであって、骨董屋でもある。そうなったのは杉本の前夫人の絹枝さんのせいだった。

話が前後するけれど、杉本は立教大学の経済学部で学んでいるうちに写真をやりたくなって(中高大ともに立教ボーイだ)、ロスアンジェルスのアートスクール(アートセンター・カレッジ・オブ・デザイン))に入った。1970年のことだ。

途中シベリア鉄道でヨーロッパをまわったりしているが(このシベリア鉄道経由のヨーロッパ覗きは、五木寛之や安藤忠雄がそれをしているが、なかなかのイニシエーションなのである)、そのロスの4年間で西海岸特有のカウンターカルチャーの波濤を浴び、そのなかで東洋や日本が注目されているのを知る。

クルアックやギンズバーグ(340夜)によるビートニック世代がタオイズムや禅に依拠していた風土が、まだカリフォルニアのそこかしこに熱を発していた時期だ。ぼくもバークレーの本屋が軒並み「東洋」で埋まっているのに驚いた。

ところが、そのころの杉本はせいぜい鈴木大拙(887夜)を読む程度のことで、東洋宗教も日本美術も見えてはいない。そのうち74年にニューヨークに移り住んだ。ここで写真のアート化に挑戦するために腰を下ろし、初期の傑作「ジオラマ」「劇場」「海景」などのシリーズを撮った。これらは州政府やグッゲンハイムの奨学金やNEAのグラントをもらっていた。無収入でも凝った写真にとりくめたのは、この軍資金のおかげだった。

このころ画家の絹枝さんと結婚した。絹枝さんは資生堂の宣伝部にいた人で、広告の仕事に満足できずニューヨークで画家を始めていたのだが、杉本の収入がなく、仕事も途絶えそうなので心配をして自分で小さな店を始めた。いろいろ買い付けをしてソーホーのビルの2階を借りたのである。これが「MINGEI」だ。1978年だ。ぼくが杉本を訪ねたのはこのときだった。

話によると、銀行には200ドルしか残っていなかったらしいが、初日にはイサム・ノグチ(786夜)もやってきて、一カ月後にはニューヨーク・タイムズが家庭欄で大きく採り上げたため、在庫はすべて売り切れた。

絹枝さんは1歳の子の育児が忙しい。そこで杉本が買い付けに赴くことになった。「伊万里と鍋島の違いも知らないような、ズブの素人がそば猪口や印判の皿、久留米絣や筒描、はたまた廃仏毀釈で川に流されたとおぼしいズルズルになった仏像など、変なものを含めて買い集めた」のだ。

そんななか、円空仏に出会った。ギョッとしたようだ。杉本はそれからというもの、年に4度は日本に戻って神社仏閣をめぐり、東寺の弘法市に出入りし、骨董業者と顔なじみになり、目利きの腕を磨いた。「本物」と「もどき」の行き来にだんだん自信がついたはずである。

このあとの杉本の仕事ぶりは、円空仏や写真術で感じたことを心像にごつんと落として、その「ごつん」を裏切ることなくさまざまに変換するものになっていく。

写真制作のほうも、もちろん当初から「もどき」に向かった。「ジオラマ」はニューヨークの自然史博物館の古生物や原始人の展示ジオラマをスーパーリアルに撮ったもので、かつて十文字美信(1109夜)が剥製に取り組んで剥製制作所に通っていたことを思わせるが、杉本のものはジオラマだけあってスペーシブだった。一目見たジョン・シャーカフスキーがすぐにMoMAのパーマネント・コレクションに入れた。

ぼくが瞠目した「劇場」は、アメリカの古い映画館のスクリーンまわりを撮ったものだが、名作映画が上映されている時間ぶんきっかりを撮影しつづけることによって、当時の映画館の装飾を刻印させるとともに、カメラが開けっ放しになることで真っ白になったスクリーンを告示してみせた。こちらはクロニクルなのである。映像のもつ「はかなさ」も感じさせた。

「ジオラマ」も「劇場」も、いずれも杉本流の調整と工夫を施した古めかしい大型カメラによる撮影だ。カメラ・オブスキュラの杉本ヴァージョンである。「海景」もそういう大型カメラを世界各地の海岸に運び、同一画角、同一アングル、同一露光、同一深度で撮った。そのため大ボケ写真が少なくない。それなのにじっとしている。これまた見る者を唖然とさせた。

どんなカメラであれ、それで撮った写真は「写真としてのリアル」を示す。しかし、カメラ・レンズの向こうの被写体も、博物館であれ海であれレストランの料理であれ、やはりリアルだ。けれども、その博物館や海や料理も、もとはといえば目や耳や口で知覚された、いわば「知覚のリアル」なのだ。

いったい「向こうのリアル」と「写真としてのリアル」と「知覚のリアル」は何がどう、ちがっているのか。メディエートされるフィルターが異なっている。これが一番のちがいだ。けれども見えているものは「同じ」に感じる。それらは「もどき」として貫かれたものなのであるからだ。

杉本の「ジオラマ」「劇場」「海景」はその「貫かれたもどき」を空間と時間を切り取ったり跨いだりして、面倒を厭わぬ絶妙な方法で表象してみせた。みごとな凱歌だ。

これ以降の写真制作やその他の仕事も、「もどき」の集約であり拡張であり、その転移や組み合わせだった。今夜はそのいちいちを採り上げないけれど、展覧会や作品集で見てもらうのが一番いい。ついでに、杉本の言葉も噛みしめるといい。ウェブにも杉本博司通信「言葉」が上がっている。木村俊介のインタビュー『物語論』で答えているのもおもしろい。

そういうなか、ぼくが強調しておきたいのは、それらが「何か」ですべてつながっているということだ。

一人のアーティストの作品がなんであれ、それらが相互につながった作品群になっているということは、とくに驚くことではない。むしろほぼみんなそうなっていくほうが多い。

運慶であれセザンヌであれ草間弥生であれ、歌麿であれウォーホル(1122夜)であれ、サティであれ桑田佳祐であれ、マレーヴィッチ(471夜)であれメシアンであれ、そうなる。それを個性があらわれているとか表現のマチエールが継続しているとかと見るのは、当たり前すぎてつまらない。

そんな流れに抗するかのように、一人のアーティストの仕事とはにわかにわからない仕事が連打されるもある。デュシャンがそれをあえて示したのだが、ウィリアム・ターナー(1221夜)の絵やル・コルビュジエ(1030夜)の建築や早坂文雄(1095夜)の作曲や河井寛次郎(5夜)の陶芸も、そういうものだった。しかし、それらは見た目(アピアランス)ですぐに一人の作品とわからずとも、奥で「ごつんと落としたもの」の多様な再現であったのだから、それが感じられさえすれば、やはり見分けがつく。

では、一見ちがうものに見えるのは何かというと、それはたいてい当初の「ごつん」で掴まえた「何か」の「分景」(ディマーケーション)や「転景」(トランスヴィスタ)なのである。

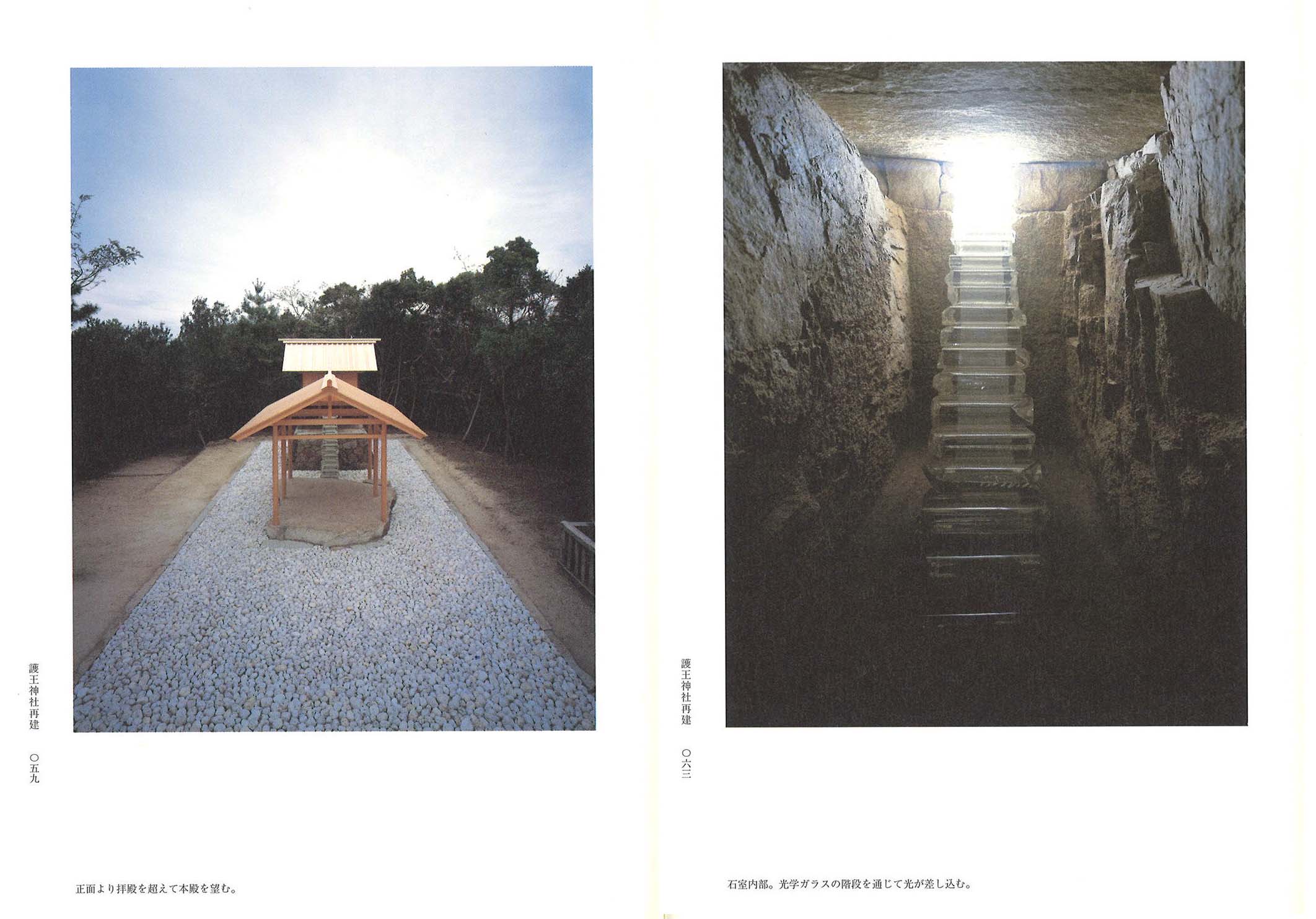

杉本がめざしてきた作品や仕事も、そのすべてが「当初のごつん」の分景や転景の徹頭徹尾にある。メディエーションなのである。それは写真だけではなく、直島の凹みながら立ち上がる神社設計、位相と意匠を変えた『曾根崎心中』の文楽上演、地と建物に自然の運行をも採りこんだ小田原の江之浦測候所などにまで、及んだ。このあたりは新しくパートナーとなったギャラリー小柳の小柳敦子さんとの時代の成果だ。

こういう杉本の作品と仕事は、今後も次々に分景と転景を試みて、また綜合や編集や組み合わせを通過して、「とことん」をめざしていくのだろうと思う。詳しいことは知らないが、そこに資金やマネジメントがぴったり交差して、美術プロジェクトや文化プロジェクトとして稀にみる成就性に達しているということも特筆できる。

イメージはマネージされなければならないものなのだ。杉本はイメージメントとマネージメントを切り離さない。

それでは、杉本がこれらを通して抱いているのは「何か」といえば、やはりのこと「結界」なのだろうと思う。

結界には定義はないが、何かが囲われることによって、そこに「おとづれ」が生じるところのことを言う。古代中世の結界には依代(よりしろ)や物実(ものざね)のようなエージェントがあったけれど、利休の「かこい」も結界なのである。

もう少し広げていえば、ロジェ・カイヨワ(899夜)の言う「ル・サクレ」(神聖な畏敬力=動物から人までが抱く侵しがたいこと)であって、またミルチャ・エリアーデ(1002夜)の言う「エピファニー」(自律する顕現性=見えなかったことが現れること)がおこるところというものだろう。何某かが来て、何事かが生じる。それなのにあらためて確認しようとすると、もう何かが了っている。そういうところ、あるいはそういう仕掛け、それが結界だ。

ぼくはそのような結界には、おそらく世阿弥(118夜)が重視した「却来」(きゃくらい)がきっと作用するのだと思っている。却来とは是風が非風を凌駕することをいう。気持ちをこめた結界を表現できれば、そういう却来が作用するはずなのだ。

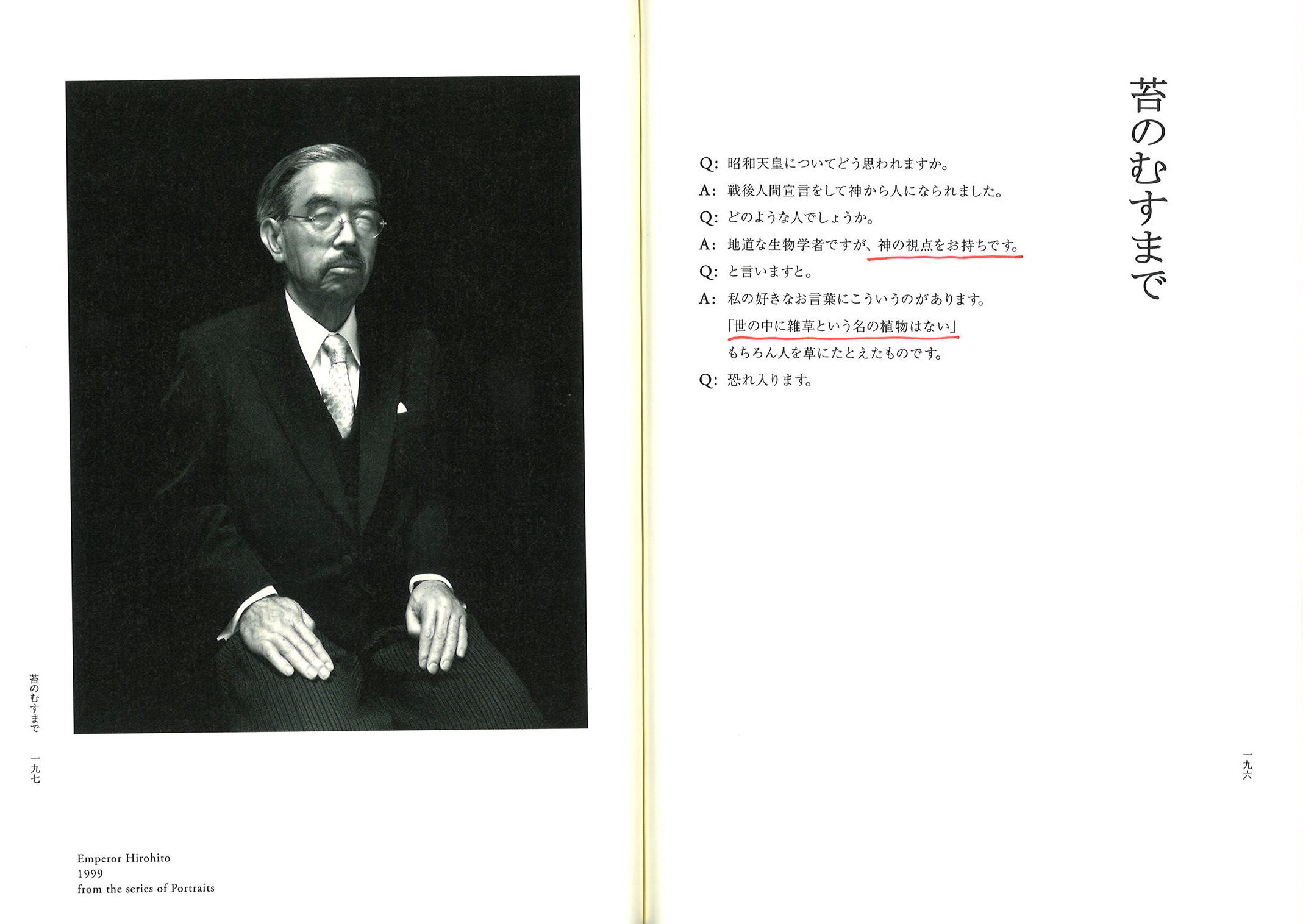

さて本書は、最終章にヘンリー・ヒュースケンの『日本日記』(岩波文庫)が紹介されていて、杉本がときどき散歩の途中に麻布光林寺のヒュースケンの墓を詣でていることがふれられている。そして章扉には「苔のむすまで」とあって、昭和天皇の蝋人形を撮ったモノクローム写真が掲げられ、「神の視点をお持ちです」というキャプションが添えられている。

畏まる雰囲気がある。本の中にこういう雰囲気をつくりだすのはけっこう難しい。みんなすぐに豪華本にしたり桐箱に入れるのだが、ページそのものが凛とするのは、そういうことではない。様式についての思想がなければならず、「しつらい・もてなし・ふるまい」についての抑制がおこるべきであり、出入りする言葉の選定が必要なのだ。「ありがたい」「かしこまる」とはそういうものからしか出てこない。できればそこに「稜威」(いつ)が見え隠れしてほしい。「触れるなかれ、なお近寄れ」だ。

戦後、日本の天皇は象徴天皇になった。誰もがそう思っているし、憲法の規定ではもちろんそうなるのだが、天皇が象徴になったとはどういうことだったのだろうか。

杉本は後鳥羽院のときから日本の天皇はずっと象徴でありつづけてきたとみなしている。ぼくは崇神・応神にも、雄略・天武天皇にも象徴を感じる。さまざまな事績や歌や伝承に稜威を感じるからだ。

それはともかくとして、われわれはいま、日本の天皇に去来する「象徴」をどうあらわすかということを、よほどに熟慮したほうがいい時代を直截に迎えているはずである。

上皇となられる今上天皇は、即位このかたずっと「象徴天皇とは何か」を考えられてきた。昭和天皇の場合は、在位途中から「象徴天皇」だと定められ、時の半分や体の半分を「象徴」にした。では、われわれは何をもって象徴を感じていると言えるのか。また、われわれ自身は何をもって象徴をあらわせると思っているのか。かなり曖昧なままのようだ。

杉本博司はずうっと「象徴とは何か」を探求してきためずらしいアーティストだ。特別なことをしてきたのだろうか。必ずしも、そうではない。かつては藤原隆信もラファエロも象徴をどのように描くかということを考えたのである。それだけでなく、キリスト教美術をはじめとする宗教美術の多くが象徴芸術だったのだ。とくにバロックはそこに両界宇宙をも加えた。

けれども、われわれはこうした歴史を過去のものにしてきてしまった。時間を止めた。ウォーホルが毛沢東やマリリン・モンローをシンボルやイコンにしてシルクスクリーンにしたあたりをもって、歴史と断絶もした。

象徴をたんなるシンボルやイコンと捉えるなら、今日における象徴表現を歴史的現在として組み上げられるのは困難である。杉本とともにぼくもそう思うのだが、どこか「苔のむすまで」とも思っていなければならないのである。今夜はこのことを平成最後の四月のメッセージに残したくて、あえて杉本博司に肖(あやか)ってみた。

⊕ 苔のむすまで ⊕

∈ 著者:杉本博司

∈ 編集協力:渡辺倫明、ギャラリー小柳

∈ 装幀:下田理恵

∈ 発行者:佐藤隆信

∈ 発行所:新潮社

∈ 印刷所:大日本印刷

∈ 製本所:大口製本印刷

∈∈ 発行:2005年8月25日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ 人にはどれだけの土地がいるか

∈ 愛の起源

∈ 地霊の果て

∈ 能 時間の様式

∈ 護王神社再建 APPROPRIATE PROPORTION

∈ 京の今様

∈ 塔の昔の話

∈ 不埒王の生涯

∈ 虚ろな像

∈ 骨の薫り

∈ 風前の灯

∈ 異 邦人の眼

∈ 大ガラスが与えられたとせよ

∈ 末法再来

∈ さらしな日記

∈ 苔のむすまで

∈ あとがき

∈∈ 参考文献

⊕ 著者略歴 ⊕

杉本博司(Hiroshi Sugimoto)

1948年東京生まれ。立教大学経済学部を卒業後、ロサンジェルスのアートセンター・カレッジ・オブ・デザインで写真を学ぶ。1974年よりニューヨーク在住。現代美術作家として活動するかたわら、古美術商を営んでいた時期も。代表作に自然史博物館のジオラマを撮影した「ジオラマ」シリーズ(76年~)、全米の映画館などで撮影した「劇場」シリーズ(78年~)、世界各地の海を同じ手法で撮影した「海景」シリーズ(80年~)などがある。作品所蔵美術館はメトロポリタン美術館(ニューヨーク)、テーとギャラリー(ロンドン)、ポンピドゥーセンター(パリ)、東京国立近代美術館など多数。建築にも造詣が深く、1999年~2002年にかけては「ベネッセアートサイト直島」の護王神社再生プロジェクトにも携わった。2005年、東京・森美術館で回顧展開催。2009年建築設計事務所「新素材研究所」を東京に開設、静岡県長泉町にIZU PHOTO MUSEUMを設計する。2011年、主宰する小田原文化財団が、公益法人として認可され、財団の活動として「杉本文楽曾根崎心中付り観音廻り」を神奈川芸術劇場にて公演する。1988年、毎日芸術賞、2000年、パーソンズ・スクール・オブ・デザイン、ニューヨーク、名誉博士号、2001年、八セルブラッド国際写真賞受賞、2009年、高松宮殿下記念世界文化賞、2010年、紫綬褒章。主な著書に『歴史の歴史』(新素材研究所)、『空間感』(マガジンハウス)、『現な像』(新潮社)がある。