父の先見

春秋社 1987

今夜はあまり考えないで、思いつくままに書くことにしたい。そんな気分だ。いまのところ十文字美信はぼくが最も信頼する写真家である。いまのところというより、この20年来というふうにいったほうがいいだろう。なにより最初にそのことを言っておきたい。理由はいくつもあるが、ひとまず次の3シーンに語ってもらう。

一つ、光琳の『扇面貼交手箱』(せんめんはりまぜてばこ)を撮ってもらったとき、下地に微粉状にした海苔や茶の葉をびっしり敷いた。そのテストを何日もかけて、寸分違わずその通りの写真を本番で仕上げた。二つ、十文字が麻布暗闇坂近くに事務所を構えたとき、招かれてエレベーターでその事務所の階に上がって扉が開いたとたん、分厚い衝立がどーんと造作されていた。その風情に気迫があった。三つ、立体カメラを自作してその試作を完成させたとき、最初に見せてくれた如意輪観音の膝がエロティックだった。あんな如意輪観音を見たことがなかった。

十文字美信は忘れがたいものを撮る写真家だ。むろんわれわれには誰だって忘れがたいものはある。ふつうは、それは個人的な記憶というものだ。

しかしわれわれにはまた「未知の記憶」や「未萌の記憶」というものもあって、未だそんなことやそんなものを見たわけではないはずなのに、それが記憶にあてはまるということもある。十文字はそれを撮る。いや写真でそれを見せてくれるだけでなく、分厚い衝立として、煎茶道具を置いた長火鉢として、事務所の片隅の小間の床の間として、それを見せてくれることもある。

十文字美信という存在も、そういう忘れがたいものに包まれている。あるときぼくは広尾病院で入院していたのだが、そこへ前ぶれなく十文字がやってきたことがある。ニコニコしてちょっと一息の間があって、手に持っていた一輪の枝のついた花を差しのべて、「松岡さん、よかったね」と言った。病気になってよかったねもないとは思わなかった。こんなに慈愛のある見舞いは初めてだったのだ。

こういう十文字のすっぴんなところは、接した者でなければわからないだろうとおもう。なにしろ写真がすごいので、しゃにむに圧倒されてきたファンが多いはずだ。

けれども、いったん写真のことをさておいて、十文字が淡々と書いた文章を読んでみると、そこにはそのすっぴんが比較的よくあらわれていることが見えてくる。『十文字美信の仕事と周辺』という本の文章など、まさにすっぴんだ。ここには代表的なコマーシャルの仕事やファッションの仕事が収められていて、かなり派手でコクの濃いものになっているのだけれど、そのあいまに挟まれた文章は何の衒いもないすっぴんなのである。

では、そういうすっぴんの十文字と写真を撮る十文字はちがっているのかというと、ちがっている。月とスッポンではなくて、月光菩薩と軍荼利明王くらいのちがいがある。写真を撮るときの、また撮るための準備をしているときの十文字は、けっして淡々とはしていないのだ。

十文字は仕事にとことん凝る男だ。だから写真を見るだけで、どこにいったい凝ったのか、その奥行を発見するには、見るほうにもかなりの眼力が必要だ。あるいはヒントが必要だ。極端な集中力を注いでそれを写真にしているのだが、その集中は写真には直截にはあらわれていないからである。物体や光景がただ歴然として残っているだけなのだ。さまざまな準備や力みやバイアスは写真のなかにはむやみに入らないようになっている。

だから写真から十文字の気持ちや技法の核心を感じるには、ちょっとこちらも努力がいる。十文字美信の目と一緒に"もの"を見る必要がある。

もともと十文字の写真は、準備にどのくらい時間をかけたか短時間で撮ったかと関係なく、いつも凝縮して組み立てられている。その凝縮はぼくが知るかぎりは比類がない。

ぼくは何人もの写真家の撮影の現場につきあってきたけれど、十文字の撮影に立ち会っていて、これ以上その"もの"を見つづけるには何か格別な鬼神の力でも借りないと無理だと感じたことが、何度かあった。それほど十文字は"もの"をじっと見る。長い時間をかけるというより、深い時間をかけている。見ながら凝縮させていっている。

カメラのあるなしのハンディキャップがあるとはいえ、ぼくはそこまで同じものを見つづけていられない。ちなみに奈良原一高さんと日本刀を撮ったときは、最初のシャッターを切るまでで10時間がかかったものだ。しかし十文字の凝視はそういう時間では測れない。しかも仕上った写真からはその時間を抜いている。

だから、淡々としていない十文字、いわば綿密で裂帛の十文字を感じるには、写真を眺めるだけではわからないことが多いだろうとおもう。そこで本書『澄み透った闇』のような文章を読むことを勧めたい。長谷川等伯に『等伯画説』があるように、岸田劉生に『美の本体』があるように、十文字の写真は極上なので、十文字の文章を読むことはかけがえのない示唆をもたらすだろう。今夜、本書を選んだのには、そういう意味あいもあった。

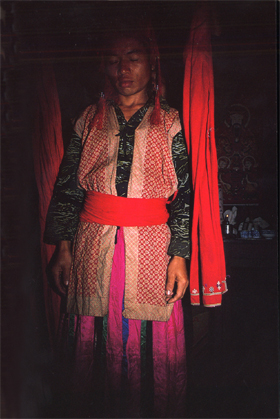

本書は、タイとベトナムの国境付近の北部山岳地帯に定住するアカ族やヤオ族に分け入ったときの、十文字の長期にわたる劇的なドキュメントである。みごとに彫琢された文章で綴られている。

ある謎を解くために現地に入ったのだが、自分が解きたい謎の正体そのものになかなかめぐりあえず、アカ族やヤオ族の族長や村民と起居をともにして、さまざまな体験を重ねていくというふうな進行になっている。そこに何かがひそんでいることはわかるのに、その正体がつかめないための、長期滞在なのである。

こういうことはときどきはわれわれにもおこる。なんとなく直観のようなものがはたらいて、そこへ行ってみるのだが、さて、その直観が暗示した当の正体が何であるのか、その近くにいればいるだけ見えない、それ以上のものが感じきることができないというときだ。本書では、その文章のそこかしこに、十文字の正体を求めるための凝縮の秘密や努力の秘密が明かされている。たとえば、次のような文章はどうか。

写真を撮るという行為を通して、私は最近になってたびたび感じていることがあった。それは、いくら努力したとしても自分一人の力では、深い意味において何も見ることができないという実感である。

言い方を変えると、見ようとしても"物"そのものの導きがなければ自分は孤立するばかりで、何ひとつ他を認識することは不可能であるとうすうす感じたのである。それゆえこの旅を思いついた当初から、今まで生きてきた空間とまったく異なった思考の場へ、私自身を運び込んでみたいという目的意識があった。

日本人が一度も行ったことがないような山岳部族の世界へ、たんに写真を撮りに行ったわけではないのだ。さすがに持ち帰った写真は美しいものだったが、いま引いた文章にも綴ってあったように、十文字はそこへ自分の「思考の場」を移し変えに行ったのだ。

これと同じことが、たとえスタジオで"もの"を撮っているときでもおこっているわけなのである。十文字の写真から奥行を感じとるのが大変だというのは、そこなのだ。それは自分の「思考の場」を変換するための写真でもあるからだ。このことは、今日のようにちゃらんぽらんな写真でもすぐに雑誌にもウェブにも載せられる御時世には、なかなかわからないことではないかとおもう。

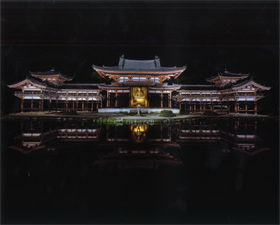

もうひとつ例を出す。『黄金風天人』というとんでもない写真集がある。豪華きわまりない写真集だからめったに見る機会がないだろうけれど、凄まじいものである。

何が撮ってあるかというと、金色に輝く日本の美術品を厳選して撮影してある。国宝34点、重要文化財63点を含む合計123点におよぶ黄金美術だ。金印も仏像も屏風も工芸品もある。これを正確に、厳密に、かつ金色を「光」として、撮った。

アングルは堂々としているが、インターフェースもあしらいもしていない。国宝級の美術品が年代順に並んでいるだけだとも見える。こんな豪華な大型写真集でなくて、同じ写真が教材用美術史の図録集になっていれば、ペラペラと指を繰って3、4分で見てしまうかもしれない。われわれはついついフェルメールやダリを安直に印刷した画集をそんなふうに見てきたものだ。

ところが、これほど手のこんだ日本の美術写真はかつてなかったのだ。まず国宝や重文を一人の写真家が一点一点8年をかけて、こんなにたくさん撮ったということがない。それも交渉から許可をとって設営して撮影するまで、ほとんど独力だ。

各地の美術展の図録を見ればわかるように、美術工芸品の写真は何のおもしろみもない。ひたすら"もの"が写っているだけだ。それを十文字美信が撮った。いや、そこそこの写真家なら美術工芸品をストレートに撮っている以上、そんなに相違はないだろうとおもうかもしれないが、それがそうではない。

他の例で説明してみるが、ファッションフォトグラファーとしては日本の一、二を争う小暮徹さんという写真家がいる。ぼくはこの人に書を撮ってもらった。空海の書や禅の墨跡だ。

書なんてぺったんこの被写体なんだから、台の上にきちんと置いて、ちゃんとライティングをして、露出を何段階か変えて撮れば、誰だってそこそこ撮れるとおもうだろうが、そういうものじゃない。そのときにいろいろ試したのだが、ストロボを何灯たいて、どのくらいのシャッター速度でどう絞りこむかというだけで、書はその筆と紙と墨のせめぎあいの見せ方まで変えてくるのである。それを自然光で撮るか(国宝クラスの美術品ではめったに許可されないが)、ライティングして撮るか、反射板をつかうかどうかでも、変わってくる。とくに光の量は大きい。書の写真は複写に近いようでいて、やはり極端な差を見せるものなのだ。本気の写真とはそういうものだ。

まして『黄金風天人』の相手は金色の輝きをもつ立体物の美術工芸品なのである。そこには時代の風雪をこえてきた時間というものも動向しているし、持ち主たちの息づかいもある。むろん職人や絵師たちの表現力がどんなお宝にも、微かではあっても残響している。筆や鑿のざわめきもある。それを撮るのはやはり大変なのである。しかし十文字はその大変をおこしたい。大変をおこして、その大変を悟らせない写真にしたいのだ。

なんとなく輪郭が伝わったかもしれないが、このようなことを8年をかけて挑む男が十文字である。

では、十文字はだんだんこのような集中と凝縮を写真にこめるようになってきたのかというと、どうもそうではないらしい。最初から写真とはそういうものだと確信していたふしがある。

さきほど『十文字美信の仕事と周辺』という本は、コマーシャル中心で派手な作品集になっていると書いたけれど、実はそのなかに「夢を読む」というモノクローム写真が何枚か入っている。いずれも首から上のない人物の写真で、ギョッとする。

この首なし写真群は『アンタイトルド』として、ニューヨーク近代美術館にその何枚かがパーマネント・コレクションされた超有名な写真で、十文字の写真社会への鮮烈なデビュー写真でもあった。そのころ「カメラ毎日」の編集長をしていた山岸章二さんがアメリカに持ちこんで、当時世界にその名を知られていたジョン・シャカフスキー写真部長が採用したものだ。ぼくもその後にシャカフスキーに会ったら、「あのビシン・ジュモジイのヘッドレスには驚いた」と言っていた。

けれども長いあいだ、この写真がなぜ「首なし」になったのかは業界では誰も説明がつかないものだった。十文字もなんら説明していなかったからである。『十文字美信の仕事と周辺』で、その秘密を初めて書いている。

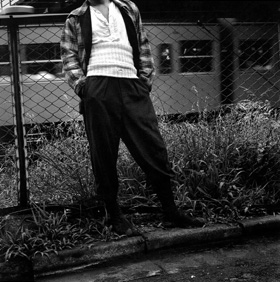

あの首なし男は十文字美信当人なのである(そのことはぼくは聞かされて知っていた)。十文字当人なのだが、その正体はしばしば夢にあらわれていた謎の人物だったらしい。

その人物が夢に出てくると、十文字は金縛りにあったように呻き、奥さんに起こされる。とくに襲ってくるのでもなく、ただ正面に立つだけである。詳しいことは省略するが、それがある夜、ついに全身像が見えた。地下足袋をはいて、なんだか血の匂いをぷんぷんさせて、雑草を踏んで立っている。後ろには金網があって電車のようなものが走っている。しかし、ただ立っているのではない。その男は十文字の中に入ろうとしているかのようなのだ。その直後、十文字はかつてない恐怖を体験したという。よく見ると、その男には顔がなかったのだ。

写真家として独立した1971年6月、十文字はどんなふうに自分の写真を撮っていこうかと思っていた。なかなか主題が決められなかったのだが、ふと、あの夢に出てきた首なし男を撮ろうと決めたという。そこで、その男が立っていたらしい場所を東京中を歩きまわって探したらしい。これが十文字の十文字たるゆえんなのだ。夢の中の男が出現したロケーションを探したのだ。よくぞそんなことをするものだ。やっとそれに近い場所が見つかると、十文字はその男の扮装をして、三脚を立て、写真の設定を整え、奥さんにシャッターを押させた。それが首なし写真の誕生秘話だった。

これが集中と凝縮でなくて、何であろう。こんなふうにして写真家がデビューしなければならないとしたら、まあ1000人のうち986人くらいが失格だろう。しかし十文字はそういう出発をした。いや、その前は埼玉だかの剥製製作所に通っていて、動物や鳥の剥製を撮っていたようだ。この写真はぼくもまだ見たことがない。

おそらく十文字はその後も「正体不明」と闘いつづけているのだろうとおもう。この「正体不明」をどのようにしたら写真にできるのかということを考えつづけているのだろうとおもう。『澄み透った闇』はそれを自分の「思考の場」を変更させて、自分の奥の奥のどこかにあるかもしれない記憶の起源を尋ねたドキュメントだった。

ついでに言っておくと、本書ではその記憶の起源への旅が、最後の最後で長老の老四(ラオスー)の許しに達して、「評皇券牒」と「ヤン・チェット・フィン・コン・トウ」(走七星羅歩)という秘伝の文書と図面と儀式とのめぐりあいになって終わっている。十文字はずっと探していた自分でも結像しきれかった「正体」に出会って、日本人として誰も体験したことのない、きわめて大きなものとの「交感」に至ったはずである。本書にはそこに至った一部始終が克明に書いてある。一言でいうなら、十文字はアジアにまたがる北斗七星の正体と出会えたのだ。

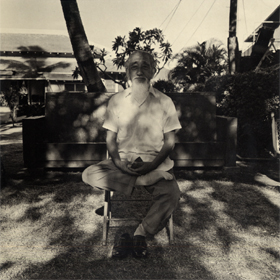

伊那信男賞をとった『蘭の舟』という写真集もまた、そのような記憶の起源を、ハワイの2世日本人を7年にわたって次々に撮ることによって果たそうとした写真集だった。これも、いい。

さきほど久々に『蘭の舟』を見ていたら、不覚にも涙ぐんでしまった。そして、ああ、これは十文字が一人でつくりあげたスチール・シネマというものだと感じた。2世たちの声も音楽も聞こえてきた。それはいわば、正体不明ではない者を正体不明にしてきた近現代史に対する逆上と鎮魂のためのスチール・シネマのようにおもわれた。

もうひとつ、言っておこう。本書の『澄み透った闇』というタイトルは、おそらく十文字美信の終生のコンセプトをあらわしている言葉であろうとおもう。光を含む闇であり、闇に溶けていく光である。そうであるのなら、どうだろうか、澄闇十文字美信と名のっては――。

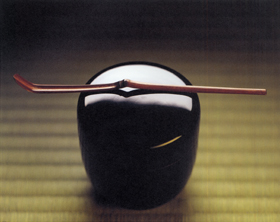

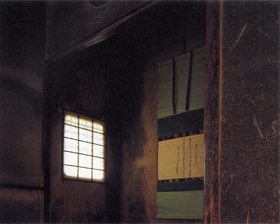

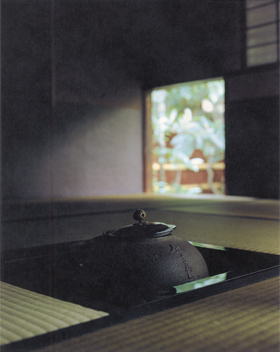

さて、いちばん最新の写真集の『わび』についても少々ふれておきたい。これもまた長きにわたって撮りつづけた侘茶の結界の内側をたずねたもので、赤楽・黒楽・信楽をはじめ、とびきりの名品と格別の茶室を撮っている。

この写真集には特別な写真も入っている。問題作といっていいだろう。十文字が現代の「わび」を探した写真たちである。何が問題作かというと、現代の「わび」を写真にした者などいないからである。いや、写真にしたものもなければ、「わび」を現代の日本で議論した者もいないのではないか。抽象的な議論ではない。せめて坂口安吾が日本の美を求めて、日差しを浴びる刑務所の長い塀や春の軍艦三笠に出会ったような意味で、現代の「わび」を捉える者がいてもいいはずなのだが、まったくいなかった。十文字はそれに挑んだのだ。

きっとこれまでで最も難しい撮影だったろう。なぜなら「わび」とは何かを掴もうとした者がいて、それを掴めないままにそれでも只今而今の「まにあわせ」をもってそれの代理をもって侘びるということなのだから、これが「わび」だと詰められないのである。すなわち「わび」こそ必ず正体から何かをちょっと引いたものなのだ。それゆえ、ある場でそれに出会うと、その出会った者に「わび」がおこるのだ。西行や心敬はそれを「無常」とも「冷え」ともいい、芭蕉や去来はそれを「しおり」とも「ほそみ」ともいったが、それはその歌やその俳句に正体をもって充当されているのではなく、それをある時ある所で遭遇した者とのあいだに出入りするものなのである。

だから「わび」には、できればもう一人の旅人がいたほうがいい。十文字が一客なら、その者が一亭で、十文字がカメラをもった亭主なら、その者はそのカメラが向いた茶を呑む者なのである。

というようなことをいま書いてみて、ぼくはこれからの十文字美信には、これまでどおりの集中や凝縮はあいかわらず必要だろうけれど、それとはべつに相伴する者との遊びや付合いも必要になるだろうとおもわれた。

ということは今後の十文字美信の仕事は、写真集は写真集として作っておいていいのだけれど、それとは別途に、その写真たちを掛け物や打ち水や立花(たてはな)として、ほかの施設やほかの機会で遊芸するのもいいようにおもわれるのだった。いや、かつて立体写真を安藤忠雄さんの小屋のなかで、また、東京ベイエリアの光学装置のなかで見せてくれたときは、十文字さん、ぼくは極上の茶席以上のものを感じたのです。そんなことをどこかでまた企んで、一緒に遊んでみたいものですね。