父の先見

秋田書店 1990

日本刀の撮影というのは、とんでもなく難しい。棟と刃先のエッジがすべてくっきりと線状に見えてこなければならないし、鎬とともに刃文が浮き出てこなければならない。

トロフィーやカップの撮影、車の撮影、石碑の撮影など、ぼくもいろいろめんどうな“光りもの”の撮影に付き合ってきたのだが、刀剣の撮影は群を抜いて難しい。ナイフや包丁のカタログの写真なら一様だが、日本刀は一本一本が個性をもっているから、そこも撮らなければならない。しかし刀身はやたらに長くて幅は狭く、フィルムの矩形に収めてみると、なんともこころもとない。おそらくまだ「これが日本刀の写真だ」という名品は、とくにカラー写真の決定打は生まれていないのではないかとおもう。

それはそれとして、「アートジャパネスク」の工芸の巻のとき、ぼくはよくよく考えて奈良原一高を写真家に選んだ。

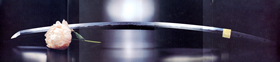

奈良原さんは黒い背景の前で刀を刃を上にして横に横に吊るし、そこへ白牡丹や芍薬をふわりと落として、それが刃に当たる直前の一瞬を撮りたいというプランを提案してきた(写真参照)。

奈良原さんらしいとんでもなく凝ったプランだったが、ぼくは呑んだ。ただし、国宝重文級の日本刀では撮影中に何がおこるかわからないので、知り合いに頼んで見栄えのいい備前一文字の一振を選んで撮影に臨んだ。

が、撮影はなかなかうまくいかない。まず日本刀を空中に吊るしてどのように光らせるか。この準備だけで3時間がかかった。次に花。芍薬を用意したが、むろん一花や二花では足りない。いくら水を吸わせておいても、何度も上から落とすうちにすぐ萎れてくる。霧を吹いては花を落とし、そこを撮る。これを何度も何度もやりなおす。

花が刀に当たってはまずい。少し向こう側へ落とす。そこへストロボがバシャッと光って、刀と花がいままさに切り合うように撮るのに、また6時間がかかった。

しかし、この撮影はぼくに、日本刀のもつ凄みをいろいろの意味で考えさせた。20年ほど前のことである。

戦時中の拠出、戦後のGHQによる“刀狩り”によって大量の名刀が失われ、その多くが流出していったにもかかわらず(おそらく敗戦直後には推定350万本の日本刀があったはずなのだが、それがあっというまに10分の1まで減ってしまった)、それでもいまなお日本刀は数多く残っている。

国宝だけでも百点をこえる。

それらの名刀から百刀を選ぶというのは至難だが、佐藤寒山はさすがに正統派の目利きとして、この宿願の課題によく応えた。明治40年、鶴岡生まれの寒山は、本名を佐藤貫一さんといって、国学院を出て文部省の国宝調査にかかわり、戦後はすぐに東京国立博物館の刀剣室長となって以来というもの、徹底して刀剣の目利きにかかわってきた。

衒った目ではない。正当に評価する。とくに歴史と刀剣の関係に心を砕く人だった。いまは亡くなっている。

本書はその佐藤寒山が選りに選った名刀百選だが、もし国宝級を選ぶとそれだけで100本が終わってしまうし、しかも国宝には室町時代以降のものは一本もない。そこで重要文化財の約600本、重要美術品に認定されている約1000本、日本美術刀剣保存協会の指定による名刀に、さらに皇室所蔵の刀剣などを加えて、できるかぎり各時代にまたがっての百選になっている。

相州正宗だけが2本、あとは一工一刀に限られているのも、寒山らしい。

何が100選されたかは、ここでは省く。まあ、穏当な選抜であるのだろう。

最初が小烏丸で、三日月宗近、鶴丸国永、童子切安綱、厳島の友成、蜂須賀正恒とつづくあたりは、国宝と皇室御物である。なかでも伯耆の安綱が拵えた童子切安綱は、室町将軍の重宝として昔から名刀の誉れが高く、童子切の名がついたのは源頼光が酒呑童子を切ったという俗説があるためである。のちに秀吉が所有、その後は秀忠から作州津山の松平家に移り、さらに敗戦後は刀剣商の石黒久呂が引き取って、愛刀家の玉利三之助が10万円で買い取った。いまは上野の東博にあるので、ぼくでも見られる。秀吉はこの安綱だけは不気味に思って手元に置かなかったというが、その凄みは博物館ではわからない。

童子切安綱と並んで東西の両横綱とされているのが、古備前物の大包平(おおかねひら)である。ひとつひとつの反りといい地沸のついた地景といい、乱れ映りといい、葉といい、どこをとってもすばらしい名刀で、こういうものを持っていたらおかしくなりそうだが、いまはやはり東博に収まっていて、そのおかしくなりそうなものは伝わらない。なんだか寂しい。

ふつう天下五剣というと、この童子切の安綱、優美きわまりない三日月宗近、北条時頼と明治天皇が持っていていまは宮内庁にある粟田口の鬼丸国綱(本物を見たことがない)、備中古青江派の作で日蓮が持っていたという数珠丸、それに筑後三池の光世が打った大典太(おおでんた)の五剣をさす。

このうち大典太をたった一度だが、寒山さんがある会議の途中でこっそり見せてくれたことがあった。この太刀はいまNHK大河ドラマの主人公になっている前田利家第一等の愛刀になっていたもので、小鍛冶宗近の刀、静の薙刀とともに「鳥とまらずの蔵」に入れられていた三種の神刀といわれてきたもので、めったに開けられることがなかった曰く付きの代物である。「鳥とまらずの蔵」というのは、この蔵の上を飛ぶ鳥もバタバタと落ちてきたというほど神威があるという比喩で、「名物大典太」といえば誰もが一度は見たいと思っていただろう名刀として知られてきた。

しかし戦前までは、誰一人としてちゃんと見たことがないという名刀でもあって、前田利為侯爵の時代にやっと大塚維精と本間順治がお手入れに立ち会って見たという話ばかりが伝わっていた。

それをちょっとだけでも見たというのは、それだけでも自慢話になるところだが、実は日本刀はたとえ美術館で30分眺めても、どうも見た気分になれないものなのである。何度も見るか、それとも何かの縁で手にとってみる以外には、その神髄は伝わらない。

困ったものである。いったい日本刀のことをどうしたら伝えていけるのか。刀剣展に足を運んでもらうだけでも多少はわかるだろうが、この刀剣展というものが書道展・盆石展などと同様、なんとも殺風景なものなのだ。頭が痛い。

もうひとつ、言っておかなくてはならないことがある。日本刀の書物にはなかなかいいものがないということだ。

最初に書いたように、まず写真が難しい。できればすべてがカラー写真になるべきなのだが、古典的名刀を撮り直すという機会がないのか、めったにそういう写真にはお目にかかれない。

細長いものだから、レイアウトも難しい。加えて説明・解説が一様で、どうも心に食い込んでこない。最近、『桜と日本人』で話題を撒いた小川和佑が『刀と日本人』(光芒社)を書き、これがめずらしくおもしろかったが(後鳥羽院から起こして頼山陽をへて三島由紀夫に及ぶという展開のなかにうまく日本刀の魅力をちりばめていた)、こういう本はなかなか、ない。

しかし『刀と日本人』も名刀を紹介しているわけではなく、茶碗や水墨画を鑑賞するように日本刀を学ぶには、やはり図鑑などの普及が待たれるのである。けれどもその図鑑が難しいので、いろいろ考えると、おそらくはビデオにするのが一番だとおもう。あるいはテレビ・シリーズだ。まだ日本刀を本格的に扱った番組もビデオもないのではないかとおもう。これならカメラワークを工夫すれば、日本刀が驚くほど鬼気迫るものとなるだろう。

ちなみに佐藤寒山には『日本名刀図鑑』の名著もあって、たっぷり鑑賞したいならこのほうがいい。本書も『日本名刀一〇〇選』として1971年に刊行されていたもののリニューアル版である。