父の先見

(付)イシュタルの冥界下り

ちくま学芸文庫 1998/山本書店 1965

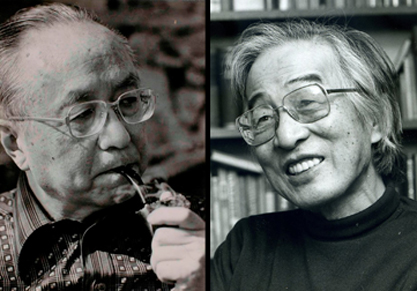

[訳]矢島文夫

編集:山本七平ほか 協力:井筒俊彦

装幀:神田昇和

いまは総合して『ギルガメシュ』と称ばれているテキストは、もともとは『すべてを見たる人』と名付けられていた。楔形文字で書かれた世界最古の物語である。物語の素材となったシュメール語の断片はおそらく紀元前3000年をさかのぼる。

叙事詩の標題となったギルガメシュは王の名である。シュメール語では「ビルガメシュ」(Bilgameš)で、アッカド語が「ギルガメシュ」(Gilgameš)になる。紀元前2600年頃にウル第1王朝に君臨した実在の王だった。

この物語は読まずにはいられなかった。シュメール人やその周辺民族がつくりだした文字によって、初めて原初の物語が記録されたのである。ざっとした物語の梗概は、すでにセオドア・ガスターの『世界最古の物語』(みすず書房)で知っていた。ミルチャ・エリアーデ(1002夜)の序文がついていた。ガスターの本はその後、社会思想社の現代教養文庫に入り、ごく最近になって(2017)平凡社の東洋文庫にも入った。

しかし梗概と原典とはちがう。とくに叙事詩は暗示や類語や連想に富んでいる。『オデュッセイア』『マハーバーラタ』『カレワラ』『ニーベルンゲンの歌』がそうだ。こういう本は机に置いてページを開き、やや上から覗き込むように読む。山本書店から矢島訳の『ギルガメシュ叙事詩』が刊行されたとき、早稲田の図書館でそういうふうにして読んだ。

案の定、梗概は知っていたものの、多くのディテールが予想していたものとはちがっていた。あとで説明するけれど、たんなる神話ではない。荒唐無稽な英雄の冒険でもない。多分にペシミスティックであり、意外にも納得のいく物語だったのだ。

宗教詩的ではない。ギリシア神話ふうでもなく、悲喜劇でもない。筋立てはジョセフ・キャンベル(704夜)の言う千の顔をもつ英雄譚になっているのだが(そういうアーキタイプは生きているのだが)、決して暴発的ではないし、競技的でも絶対的でもない。ウルの都や仙境の森をユートピアにもしていない。こんな言い方をしていいのか迷うけれど、どこか「無常」さえただよっている。

シュメール文化がアッシリア・バビロニア人によって吸収されると、アッカド語版の叙事詩としてのギルガメシュの束が誕生した。紀元前1800年ころである。

メソポタミア古代都市の盛衰と移転のつど、物語は少しずつ長くなり、さまざまな神々の関与といくばくかの装飾が加えられた。こうして叙事詩としてアッシリア版とバビロニア版が残った。

研究者たちによると、全体で約3600行があったとおぼしいのだが、現存テキストはその半分しかない。その後も叙事詩はヒッタイト語やフーリ語にも転訳された。その史料も散逸してしまって僅かしか残っていないのだが、そういう断片にも現存テキストを補うヒントがあったらしい。テキスト考古学というもの、たえず執拗で探究的で、すばらしい。

本書は山本書店の山本七平が、矢島文夫を見込んで翻訳してもらったもので、原典は井筒俊彦さんが提供した。そのころの井筒は少壮ながらすでに「語学の天才」で、ペルシア語、ギリシア語、アラビア語など、30近い言語に精通していた。

そのころ紀伊国屋書店の編集部にいた矢島さんは、すでに英訳本やハイデルの『ギルガメシュ叙事詩と旧約聖書対比』などを読んでいたものの、言語学者でもオリエント学の専門家でもない。けれども山本と井筒の篤い意志に押され、アッシリア語による翻訳に全力没入していった。

こうして1965年に山本書店から本書の初版が刊行されたのである。それからは矢島も手を入れ、版元も変わり(1979年に「筑摩世界文学大系」第1巻『古代オリエント集』に収録された)、定番化した。1996年には月本昭男によって新しい訳本が岩波書店から刊行され、いくつかの新解釈も導入された。

また同じく最近になって、杉勇・尾崎亨の翻訳で『シュメール神話集成』(ちくま学芸文庫)なども刊行された。そのほか映像作家ルドミラ・ゼーマンの大型絵本もあるし、ゲームやパズドラでもギルガメシュは人気になっている。中東問題やオリエント文明が話題になっているせいか、ギルガメシュの周辺はかなり賑やかになっている。

メソポタミア文明がどういうものであったかは、すでにジャン・ボデロ(261夜)の『メソポタミア』(法政大学出版局)を紹介したので、今夜は大要を省くけれど、紀元前3000年紀にウルク、ウルなどの都市国家が栄え、いまなお彩文土器、楔形文字、青銅器、記念建設物ジッグラト(シュメール語ではウニル)、軍旗、印章などが発掘されている。

ウルクはざっと100ヘクタールほどの都市域をもっていた。発見された粘土板は約800枚、断片が約3000枚、それらに合計1000文字くらいの楔形文字(ウルク古拙文字)が刻まれていた。これは甲骨文字より1800年ほど古い。

ウルク第1王朝のあと、まもなく王権は都市国家ウルに移った。前2500年前後のウル第1王朝の王墓が発掘されている。その第5代の王がギルガメシュ王で、前2600年頃に126年間にわたって在位した。『ギルガメシュ叙事詩』ではウルではなくてウルクの王とされている。

父親がルガルバンダ王、母親は女神のリマト・ニンスンだった。ギルガメシュは3分の2を神として、3分の1を人間として、半神半人として生まれ育った。

ウル第1王朝は前2300年頃にセム系のアッカド人によって征服される(かのサルゴン王が指揮をとっていた)。そのアッカド王国が100年ほどで滅びると、ふたたびウルを中心にしたウル第3王朝が再興した。

軍事司令官だったウル・ナンムが再興したもので、神殿や運河が建設され、叙事詩・法典・讃歌などが編纂された。ウル・ナンムの法典はのちのハンムラビ法典の祖型となった。

ウル第3王朝の二代目の王にシュルギがいた。自身を鼓舞する讃歌をのこしていて、その一節には「私は少年のころから学校に属し、シュメール語とアッカド語の粘土板で書記術を学んだ」とある。当時すでに驚くほどのリテラシーが発達していたのである。その学校は「エドゥブバ」(粘土板の家)と呼ばれていた。シュメール=アッカド系の文明は「文書文明」だったのである。

やがて都城にアムル人やエラム人が侵入するようになり、ウル第3王朝は滅亡した。年号も特定できる。前2004年のことだ。栄光は長く続かない。シュメール人はどうなったかといえば、敗北四散してセム人の社会の中に埋没し、アッカド語の中に組み込まれていった。組みこまれたことによって、当時の甚だ人間くさい出来事や喜怒哀楽の日々が今日に伝えられるものになった。

このあたりのこと、最近の著作では小林登志子さんの『シュメル』(中公新書)や『5000年前の日常』(新潮選書)に詳しい。小林さんはギルガメシュが卒論である。今年(2019年)になって『古代オリエントの神々』(中公新書)を上梓した。

それでは、ともかくもざっとしたストーリーとシーンを案内しておく。ここではディテールは省くが、ぼくのちょっとした感想は挟んでおいた。

主人公はギルガメシュで、叙事詩の中ではウルクの都城の王である。半人半神だ。力強い英雄ではあるが、暴君でもあって、民衆からは恐れられていた。とりわけギルガメシュ王が乙女たちを略奪する悪行には、ウルクの民は耐えられなかったらしい。

そこで民の代表たちが神々に対策を頼んだところ、天なる父神のアヌ(アン)はこれを聞き入れ、大地の女神アルルに名案を委ねた。アルルはそれにはギルガメシュに対抗できるほどの猛者が必要だろうとみて、粘土から強者を作り上げ、都城から少し離れた野に放った。これがエンキドゥである。

エンキドゥは出来たてほやほやの「裸の人間」で、全身が毛髪と体毛に覆われていて、本能のままに野獣のような日々をおくりはじめた。シュメール文化にとって、エンキドゥは野蛮あるいは野生の全き象徴なのである。

そこへアルルがさしむけた娼婦(遊女)がやってきて、エンキドゥのさまざまな欲望を満たした。6夜7日に及んだ。娼婦はシャムハトと言った。「神聖娼婦」という意味だ。これでさしものエンキドゥもしだいに野獣から脱却し、食事や着衣の作法もおぼえた。仲間だっだ野獣たちは離れ、人間らしさが出てきた。

そのころ、ギルガメシュ王が長い夢の中でエンキドゥが近くにやってきていることを感じた。この叙事詩では登場人物はよく夢を見る。王は力を誇示したくて、宴会にエンキドゥを招くことにした。ところがエンキドゥはこれを断り、そのかわりに宴会場の入口で王を待ち構えていた。

こうして二人は相まみえるのだが、互いに譲らない。取っ組み合いになり、大格闘が始まった。二人とも力持ちなのでなかなか勝負がつかない。ついに二人は互いを認め、抱きあい、友情が芽生えた(この顛末は何かがあやしい)。

王の親友となったエンキドゥはウルクの町に迎えられた。けれどもその安穏とした生活が気にくわない。ギルガメシュも盟友エンキドゥが退屈しているか、何かの不満をもっているだろうことを察知していた。

そこで計画を練った。二人で遠方の森に出向き、その森の杉を伐り払って悪魔や悪霊を退散させようというのだ。

ただ、その森にはフンババ(フワワ)という有名な怪物がいた。森番なのだが、恐ろしい力の持ち主である。ギルガメシュが計画をエンキドゥに打ち明けると、エンキドゥは無謀にすぎると言った。ギルガメシュはこれを笑いとばし、われわれは永遠の名を刻むべきなのだと説得する。

古代文明においては、出遊(しゅつゆう)のためには神託が必要だ。ウルクの長老たちに相談し、出遊の守護神である太陽神シャマシュ(ウトゥ)の許可を得た。さっそく巨大な武器づくりが始まり、二人は旅立った。「セパレーション」(出立)が始まったのである。

行く手には数々の艱難辛苦が待っていた。二人はこれらを「イニシエーション」(通過儀礼)としつつ、なんとか杉の森に辿り着いた。ここで怪物フンババとの決闘が始まった。首尾よくフンババを倒すと、二人と一行は周辺の杉をことごとく伐り倒した。よほど良質の杉だったのである。

こうしてウルクへの「リターン」(帰還)が栄光とともにやってくる。フンババの首も持ち帰った。輝かしい凱旋である。とりわけギルガメッシュの英姿はすばらしい。

ウルクの都では男も女もギルガメッシュに憧れた。なかで女神イシュタル(イナンナ)が「愛と逸楽の魔法」をかけてでも、なんとかしてギルガメシュを籠絡しようとしていた。たくさんの報酬も用意した。

しかし、ギルガメシュはその手にひっかからない。かつての好色なギルガメシュには分別が生まれていて、女神の不貞を咎める判断力があったのである。半神半人王も成長していたのだ。誘惑は失敗だった。これでイシュタルが業を煮やした。天神アヌに、天の牛をウルクに送り込み、都城もろともギルガメシュを滅ぼしてほしいと頼んだ。

アヌはこの要求を渋るのだが、それなら冥界から死者を連れ出して地上の者たちを食い殺させてやるとイシュタルが脅すので、やむなく天の牛クガランナを送り込んだ。たちまち何百という戦士が屠(ほふ)られた。それでもギルガメシュはエンキドゥと力を合わせて、天の牛を倒し、その心臓を取り出した。

これには神々が驚いた。エンキドゥは不吉な夢を見た。神々が会議をひらいて、森番フンババに続いて天牛クガランナをも殺害するとは、近いうちに汝らの寿命が尽きるであろうと宣告するという夢だ。

このエンキドゥに降りた夢告を聞いたギルガメシュは、大気の神エンリル(ヌナムニル)に宣告の撤回を求めるのだが、エンリルは耳を貸さない。それどころかエンキドゥは12日にわたる病に罹り、そのまま息を引き取ってしまった。ギルガメシュは悲嘆にくれるとともに、自分もやがて同じ運命になることを怖れた。

こうしてギルガメシュは、これまでのような「武業」ではなく「不死」を求める王になっていく。

古都シュルッパクの近くにはウトナピシュティム(ジウスドラ)という老人がいて、不死を得たと噂されていた。さっそくギルガメシュはその住まいを訪ねたいと決意した。ただし古都のありかがわからない。

シュルッパクは遠かった。ギルガメシュは山を越え野をさまよい、多くの野獣と闘い、飢えに苦しみ、ようやく洞窟を抜けたところで旅の宿に入った。シドゥリという女主人に旅の謂れを話してみると、それは無理なことですと言う。あなたは自分の分け前で生きていかれればいいんですとも諭した。シドゥリはアッカド語では「乙女」を、ヒッタイト語では「酒女」を意味する。キャンベルの英雄伝説構造でいえば、ギルガメシュとシドゥリの出会いは「意外な助言者との遭遇」にあたる。

それでもギルガメシュはあきらめられない。ウトナピシュティムの住まいを尋ねると、遠い島にいると言う。ただし「死の海」を渡っていくことになる。そこは生きて帰った者がいないので、うちにいる船頭のウルシャナビを一緒に行かせよう。けれども死の水に手をふれないように、棹が濡れたらそのつど捨てるようにしなさいと、シドゥリは助言した。

こうして何日も船旅をしたところで古都に辿り着いた。老人は島の浜辺に腰をおろしていた。さっそく不死の秘密を聞き出そうとしたが、ウトナピシュティムは長い話をするばかりだった。

かつて都には大洪水があり、賢明な神エア(エンキ)の示唆によって四角い方舟をつくり、そこにみんなが乗り込んでやっと危難を逃れることができた。自分が永遠の生命をもっているとしたら、それはおそらく神々が贈ってくれたもので、自分にはその秘密はわからない。そんな話をするばかりなのだ。

ギルガメシュががっかりしてその場を去ろうとすると、気の毒に思った夫人が促して、ウトナピシュティムは気をとりなおし、この近くの海底に「永遠の若さを保つ薬草」が生えているということを教えてくれた。

さっそく近くの海に潜ってみると、その「特別な草」が見つかった。ギルガメシュは喜んでウルクへの帰途につく。まずは道中の泉で水浴をしてゆっくりと疲れと埃りを解こうとしているとき、そこに蛇がやってきて「特別な草」を食べてしまった。これではいま、いったいギルガメシュがどこでどうしているのか、もはやわからない‥‥。

大筋は、こういう話である。

なかなかおもしろい。なんとも味がある。どこか人生を諭されているような気にもなる。バリバリの英雄譚ではないし、そもそも建国神話ではない。シュメールの神々はいろいろ出てくるが、イシュタルを除いて、かれらは一度も主要な役回りをもってはいない。もっとも、これを人類学や神話学ふうに解釈することは、いくらでもできる。

やはり半神半人伝説なのである。半神半人(demigod)はギリシア神話の英雄(へーロース)に多く、ゼウスの子の大半が半神(ヘーミテオス)だ。また、その基本は古代都市国家で語られていた英雄伝説なのである。そういう話は世界中にあるから、めずらしくはない。

古代オリエントの王権神授のしくみもあらわしている。王が神と人とのあいだの存在なのだ。古代ローマや中世ヨーロッパでは「神寵帝」(divine right of kings)とみなされた。ギルガメシュの場合は主神エンリルから王権を与えられている。エジプトのファラオーもそういう役割だが、ファラオーは「現人神」で、メソポタミアの王は「神の代理人」だった。

ギルガメシュとエンキドゥが友情で結ばれているのは、もともとの伝承では主従関係だったとも考えられる。それがいつしか変じた。

研究者によっては、神殿の門を飾る一対の神像からギルガメシュとエンキドゥが造形されたのではないかとか、エンキドゥはトリックスターなのではないかとか、二人の物語には同性愛の芽生えが読みとれるのではないかといった説も出てきた。この両雄は何かがあやしい。

二人が力をあわせて「杉の森」のフンババを退治したというのは、怪物退治や鬼退治の物語としては、これまた世界中にあるパターンだ。英雄が怪物を退治するのは、ペルセウスから桃太郎まで、英雄の条件だ。ただしフンババが「杉の森」の森番であることがこの叙事詩では特徴的なのである。

そこで地理的な符牒を合わせていくと、この森番はシリア地方やアナトリア地方の神だったのではないか、その森番が守っている杉の資源の神との闘いだったのではないかと憶測できる。だとすると、これは歴史に名高い「レバノン杉の伐採」の史実をどこかで反映しているのである。

フンババの頭部が切断されてウルクの都に持ち帰られたものの、その眼光は死して衰えず、周囲を見張っていたという記述は、その頭部に邪神や邪気を祓う力が仮託されていたのであろう。ぼくには将門の首の伝説を想わせる。

ウトナピシュティムの話の中で語られる大洪水の物語は、ギルガメシュ叙事詩が世界的に話題になったきっかけでもあって、大英博物館のジョージ・スミスがニネヴェで発掘した断片に大洪水の話が刻まれていたことを解読したときは、これが「ノアの洪水」の証拠だと大騒ぎされた。

もちろん文字で記された最古の洪水伝説の記録なのだが、ウトナピシュティムが話に織り込んでいたように、このときすでに大洪水伝説が語られていたわけである。

そうであれば、ここにはもっと古い起源が求められなければならないのだが、これを辿るのは難しい。洪水伝説や洪水神話についてはあまりにも多くの研究や仮説があって、いちがいにその伝承の系譜がまとまらない。

シュメール神話には、エンキ神がシュルパックの王ジウスドラに大洪水による人類誅殺を予告する話があって、そこでエンキ神が大きな船をつくるようにと指示する。シュルパックの洪水は、イラクにおける発掘で紀元前2900年から250年ほどのあいだのどこかで、キシュの町まで及んだことが証明されているのだが、そうなるとウルやウルクはこの洪水の後の地に建てられたということになる。

バビロニアには『アトラハシス叙事詩』があって、そこには人口過剰によって大洪水がおこり、エンリル神の睡眠が妨げられたという話が出てくる。そのためエンキ神はアトラハシスに船の建造を命じたのである。

カルデア地方にも、クロノス神がクシストロス洪水の襲来を警告して船を作らせる話が出てくる。そして最もよく知られているのが、旧約聖書の「ノアの洪水」の伝承だ。これはヤハウェが試練を与えるための洪水で、その厄災を乗り切れる男としてノアが選ばれたのである。

このほか、インド神話のマヌの話にも、中国夏王朝の鯀(こん)や禹(う)の話にも、ポリネシアの大洋神ルアハトゥの伝承にも、洪水や津波の話が出てくる。プラトン(799夜)の『ソクラテスの弁明』にも「大洪水のすべて」の話が出てくる。けれども、こうした伝承の前後関係はまだわかっていない。

これらとはべつに、ぼくが注目するのは、さきほどの粗筋にはすべてを示さなかったのだが、物語に何度も「夢に見た話」が出てくることだ。ギルガメシュもエンキドゥもよく夢を見る。きっと夢魔が入りこむのである。そのたびに未来が予見されていく。

これはシュメール人が頻繁に夢占いをしていたとも、そのたびに吉凶の解釈を試みていたとも言える。旧約聖書やギリシア神話には予言者がよく出てくるのだが、シュメール=アッカド神話は夢魔による予告なのだ。

そこで気になってくるのがリリスの伝承だ。ユダヤ=キリスト教ではリリスはアダムの最初の妻で(イヴはそのあとの妻)、永遠の夜(lyl)からやってきた女性の象徴なのだが、このリリスがアッカド語のリリトゥや『ギルガメシュ』の出てくる女性の妖怪キスキル・リラ(キ・シキル・リル・ラケ)に似ている。キスキル・リラは夢魔の女王なのである。

どのくらいリリスの原型がシュメール=アッカドの伝承に出入りしていたのかはわからないが、なぜギルガメシュとエンキドゥがよく夢魔に冒されているかといえば、ひょっとしてここには原型リリスが関与していたかもしれなかったのである。

それで合点がいくのは、荒俣宏君(982夜)が月刊ペン社の妖精文庫のために訳したジョージ・マクドナルドの傑作幻想小説『リリス』(ちくま文庫)は、オリエント幻想解読のための必読書だったということである。

天の牛クガランナの話も興味深い。これも世界中に散らばっている聖牛伝説の母型のひとつで、たいていは暴れまくる牛を治める話として語られてきた。

たとえば、インダス文明や古代インドに発祥した「ヨーガ」という行は「牛に縄を結わく」という意味からきたものだが、牛をおとなしくさせることは、農耕のみならず、当時の文明精神の安定の象徴でもあったのである。牛によって気持ちを落ち着ける行は、禅の十牛図にもつながる。

日本でも天満宮に牛がいる。この牛は北野天神縁起絵巻にもあるように、天からやってきた暴れ牛が治まった姿だった。かつて杉浦康平さん(981夜)がその図像の詳細な解読をしてみせていた。

では、そのような聖牛をイシュタルはなぜ降ろしたくなったのか。そこには、この叙事詩のもうひとつの主人公ともいうべき女神イシュタルの神話的性格が関与した。そのことは本書の付録にもなっている『イシュタルの冥界下り』にもあらわれている。

もともとイシュタルは金星を意味していた。明けの明星としては男神を、宵の明星として女神を暗示した。やがてこれらは統合されて、シュメール人の豊饒と大地の女神イナンナと習合して、ウルやウルクの都市神となり。金星・愛欲・戦争を司った。

これでわかるように、イシュタルはかなり複雑な性格をあわせもつ。豊饒をもたらすとともに冷酷であり、慈悲に富むこともあれば愛欲に走ることもある。相手によっては残酷な戦闘を好みもする。べつだんこういうことはめずらしくはない。すべては二重的で三重的で、裏腹なのである。しかし、古代文明においてはここにさまざまなアトリビュート(属性)がつく。

楔形文字は葦の茎の形状を象徴する。植物が文字のシンボルなのである。植物は年々再生することもあれば、枯死することもある。文字によってあらわされる物語にも再生と枯死がある。イシュタルはそのような再生と死とかかわっている。そこには強い野心が動いた。

こうしてイシュタルはギルガメシュに惚れつつも、つねにウルやウルクの生殺与奪を担うのだ。そのためギルガメシュの冷淡に怒り、天の牛をもたらした。

そういうイシュタルの性格の一部が「冥界下りの挿話」としてまとまっていった。実際には『イシュタルの冥界下り』と『イナンナの冥界下り』は微妙に物語が異なるのだが、大筋は華美に飾った女神イシュタルが冥界の門番に地下世界の門を開けることを迫り、怒ったエレシュキガルと門番が7つの門を開くたびに、イシュタルの衣装が剥ぎ取られていくという筋書きになっている。

ついにイシュタルが全裸になると、このとき地上は真っ暗になる。大地は不毛の地となり、植物が枯死してしまうのである。

このようなところからも推し量れるのだが、ギルガメシュの叙事詩は総じて死と再生を語っていたわけだった。ただし、そこにはなぜかペシミステイックな語り口と、ぼくが最初に感じたプリミティブな「無常観」のようなものが流れた。

このへんのこと、どうして洋の東西の起源の物語に「無常」や「厭世」がひそむのか、大いに考えこみたいところだ。世界はいつも安泰であるわけではない。日本も、一ヶ月後には「平成」の世がおわる。

⊕ ギルガメシュ叙事詩 ⊕

∈ 訳者:矢島文夫

∈ 装幀者:安野光雅

∈ カバーデザイン:神田昇和

∈ カバー写真:アッシュールバニパル王宮殿遺跡の壁面レリーフ「ライオン狩り」の一部

∈ 撮影:広川泰士

∈ 発行者:喜入冬子

∈ 発行所:筑摩書房

∈ 印刷・製本:三松堂印刷

∈∈ 発行:1998年2月10日

⊕ 目次情報 ⊕

∈∈ はじめに

∈ 第一の書板

∈ 第二の書板

∈ 第三の書板

∈ 第四の書板

∈ 第五の書板

∈ 第六の書板

∈ 第七の書板

∈ 第八の書板

∈ 第九の書板

∈ 第十の書板

∈ 第十一の書板

∈ 解説

∈ 一 発見と研究

∈ 二 テキストと関係資料

∈ 三 文化史的背景

∈ 四 本訳について

∈ 参考文献

∈ イシュタルの冥界下り

∈ 解説

∈ 付録

∈ 「天の牛」神話の起源

∈ 古代アルメニアに象はいたか

∈∈ 文庫版あとがき

⊕ 著者略歴 ⊕

矢島文夫(Fumio Yajima)

1928年東京に生まれる。旧制東京外語フランス科、学習院大学文政学部哲学科卒業。京都産業大学・宮城学院女子大学教授を経て、アジア・アフリカ図書館長。著書・訳書に『ヴィーナスの神話』『古代エジプトの物語』『占星術の誕生』『ミステリアスな文化史』『知的な冒険の旅へ』『エジプトの神話』『エジプトの神々事典』他多数。2006年没。