父の先見

岩波文庫 1971

Homeros

Odysseia 紀元前9世紀前後?

[訳]呉茂一

挿話一。一九六八年の暮くらいのことだったから、二四、五歳のときの話になるが、倉橋由美子さんを訪ねて高校生に読ませたい一冊を選んでもらいにいったとき、即座に、「それなら、やっぱりホメロスね」と言われたことが、いまなお耳の奥に残っている。「私たちのことは、みんなホメロスが書いているのよ」とも言われた。ホメーロスではなくて、ホメロスだった。

高校生のための解説原稿を書く必要もあって、慌てて読んだ。呉茂一・高津春繁訳の筑摩版世界古典文学全集だったのがよかったのか、やはり中味のせいか、初めてギリシア神話の流れに入っていけた。訳がよかったというのは、ここにとりあげた文庫版も同じく呉茂一の訳ではあるのだが、たとえば冒頭、「さればこの両人を闘争へと抗いあわせたのは何のおん神か、レートとゼウスの神」となっているところ、筑摩版では「だが、いったい、神々のうちのどのかたが、この二人を向かいあわせて闘わせたのか。レートとゼウスとの御子のアポロンである」というふうになっていて、なんとか筋が追えるようになっている。

ホメーロスの叙事詩は、ギリシア神話の長短短格の六脚韻(六歩格)による「綴合」という編集技法が大活躍しているのだが、それを忠実に反映した典雅な邦訳は、初めて読む者には辛すぎる。最初はおおざっぱでもいいから物語の筋が掴めなくては話にならず、とはいえ意訳や翻案や抄訳では語り部ホメーロスがいなくなる。ぼくとしては、まあまあの出発だったのだ。

挿話二。しばらくして(一九六九年かその翌年)、スタンリー・キューブリックの《二〇〇一年宇宙の旅》の原題が「スペース・オデッセイ」であることから、ボーマン船長の宿命とオデュッセウスの帰還が重なって脳裏にこびりつくようになった。

オデッセイ(Odyssey)とはギリシア語のオデュッセイアー(Odysseia)やラテン語のオデュッセーア(Odyssea)の英語読みで、「オデュッセウスの歌物語」のことである。キューブリックはそのオデュッセウスの歌物語を太陽系の宇宙空間に運んだ。しかしそれがなぜ乗組員は行方知れずになって、ボーマン船長はまるで胎内回帰をするように幼児となり、かつ、老いた翁になったのか。謎も興味もつきなかったのだが、当時のぼくにはキューブリックの仕掛けに応じられる準備がまったくなかったのだ。そのころ、マリオ・カメリーニが一九五四年に監督したカーク・ダグラス主演の《ユリシーズ》を捜し出して二度ほど見たけれど、これは何の役にも立たなかった。

挿話三。それからまた十年ほどたったころ、ようやくギリシア・ローマ神話の全貌に単身で立ち向かっていて、汗びっしょりで悪戦苦闘していた。模造紙一枚ぶんに黒赤青の細字サインペンで神話構造図をつくっていた。オリュンポスの神々とティターン一族をめぐるノートのほうは三冊くらいになっていたろうか。

ぼくには、たえずこういう癖がある。『神曲』も『南総里見八犬伝』も『大菩薩峠』も、ある時点にくるとたいてい図解したくなる。大作ばかりではない。ユダヤ教の歴史やポオの小説や「あはれ」の用例や地唄の変遷も図解する。そういう図解はだんだん溜まっていって、あるときそれらをしだいに突き合わせていくのが楽しみになっていく。しかしこのときは、ギリシア・ローマ神話全体をめぐる興味が強く、マイケル・グラントとジョン・ヘイゼルの『ギリシア・ローマ神話事典』(大修館書店)、カール・ケレーニイの『神々の時代』『英雄の時代』(中公文庫)、ワルター・オットーの『神話と宗教』(筑摩叢書)、それに数々のエリアーデ本と首っ引きだったので、オデュッセウスの物語は浮き上がってはこなかった。

ついでに言っておくと、当時首っ引きしたものは調べるにはよかったが、いずれも記述がつまらなく、ぼくはもっぱらバーバラ・ウォーカーの『神話・伝承事典』(大修館書店)の迷路を駆けめぐったものだった。

挿話四。こうしてややあって、ジェイムズ・ジョイスの『ユリシーズ』に魅せられたとき、やっとオデュッセウスの物語構造を詳細に見ることになった。

ギリシア名オデュッセウスは、ラテン名がウリクセース(Ulixes)、英名・仏名・独名がユリシーズ(Ulysses/Ulysse)である。ロンドンに行ったとき、白地に“ULYSSES”と大書した大型車が走っていたのを見たことがあるが、引っ越し屋であった。なるほど、オデュッセウスの物語がもつひとつの本質である“移動”に肖ったのであろう。

ジョイスはとんでもないことを考えた。オデュッセウスを二人の人物に複相させて、同時にダブリンの町に出現させた。二二歳の作家志望のスティーヴン・ディーダラスと三八歳のユダヤ人のレオポルド・ブルームだ。二人はそれぞれオデュッセウス(=ユリシーズ)の顔をもっていて、六月十六日のダブリンの町を動きまわる。ジョイスはオデュッセウスの物語をたった一日に凝縮してみせたのだ。

おまけに『ユリシーズ』の章立ては、①テレマコス、②ネストルに始まって、③プロテウス、④カリュプソ、⑦アイオロス、⑪セイレーン、⑫キュクロプス、⑮キルケ、⑯エウマイオス、⑰イタケというふうに、順番こそ適当に入れ替えているが、まさに『オデュッセイアー』の物語の登場人物や出来事とそっくり照応されている。これは読めば読むほど、考えれば考えるほどに、病気になりそうな、一世一代前代未聞のオデュッセウスの読み替えなのである。

しかしながら、このディーダラスとブルームという双頭の二人が、さてどこまでホメーロスの叙事詩を追想して編集的に執筆されているのかということを感じとるには、ジョイスはあまりに実験的で、ぼくには、その、きっと符合や符牒がわかればぞくぞくとするであろうアクロバティックな対応が半分しか、いや三分の一くらいしか、見えてはこなかった。

T・S・エリオットによると、ジョイスの『ユリシーズ』は細部になればなるほど『オデュッセイアー』との平行的対応を克明に再生させているというのだが、そこがもうひとつ掴めない。秋成の奥に中国の白話や西行伝説を読み、馬琴の奥に日本神話や中世伝説を読むというのなら、まだしも日本語の観念連合性をもって深められないことはないけれど、ホメーロスとジョイスとなるとお手上げなのである。ジョイスはジョイスとして楽しみ、それとはべつに『イーリアス』(希・羅Ilias 英Iliad)や『オデュッセイアー』を啄んでいくしかないと覚悟した。

挿話五。やがてぼくは日本文化のしくみや内奥に関心を深めていくのだが、ギリシア・ローマ・ルネサンスをどう見るかというのが、日本文化を解読するうえでの鏡像の過程になっていた。

そういう見方を教えてくれたのはエリアーデの宗教神話学で、東西にまたがる神話構造にひそむ「反対の一致」という原則だった。「聖」が「俗」と入れ替わり、「浄」と「穢」が補いあうのは、東も西も同じなのだ。ただ、それをどう読むか。導きの糸となったのが、西脇順三郎が寄せたギリシア精神の表象の仕方と、晩年の呉茂一を囲んでつくられた季刊誌「饗宴」に集った高橋睦郎や多田智満子さんの、ギリシア神話に寄せた日本語の実験だった。高橋さんにはミノタウロス幻想をめぐる『ミノ・あたしの雄牛』があり、多田さんには『オデュッセイアあるいは不在について』の連作がある。

ぼくはエリアーデの法則とこれらの詩作に助けられ、日本語による思考にもホメーロスの六脚韻の秘密を嗅ぐことができる余地と隙間が穿たれているのか、という展望をもった。

さて、以上のような挿話を五つほど集めれば、ぼくのささやかなオデュッセウス探検が東西をまたいで始まったということになるのだが、やはりのこと、この方面だけでも入っていけばいくほど途方もない世界が待っていたわけで、いまだにその二、三丁目をうろうろしているとしか思えない。

そもそもギリシア・ローマ神話が広すぎて、幾重にもわたる知の複雑骨折が何層多岐にもおよぶ意表をつくっていて、これがいちばん厄介なのだが、神名や人物名やその事跡に出会うたび、そこから猛烈な勢いでギリシア語やラテン語やその後の英仏独語が放射状に発散し、その固有名詞と言葉のひとつずつが全欧文化史のありとあらゆる場面に突き刺さって、独自の概念の森の変更が何段にもギアチェンジされていることが多すぎて困るのだ。

たとえばギリシア神話のゼウスはローマ神話ではユピテルで、英語名はジュピターになる。海神ポセイドンはネプチューンになる。そのプロセスにつきあわされるだけでも、閃輝暗点症のように目が眩む。いくらメモをとろうとも、まにあわない。

そんなわけだから、ここはやっぱり倉橋さんが言ったように、高校生くらいのときにホメーロスを読んで、その香りと味に幼く接しておくような、そういう付き合いをしておくべきだったのだろう。けれどもいまさらそんなことを言っても詮ないことで、ぼくはあいかわらずキューブリックやジョイスや高橋睦郎の勇敢を思い出しながら、オデュッセウスの旅を見るわけである。

今夜は、ぼくにとって四年半にわたった「千夜千冊」終着の前夜にあたる九九九夜目でもある。いまは二〇〇四年の七夕前だ。オデュッセウスの航海とはくらべるべくもないが、航海を終える者が整えなければならない身支度というものもある。

まだ何の感慨もないけれど、それでもあと二夜を過ぎると、そこがどこかの波止場か船着場なのだろうという程度の、なんだか見知らぬところへ来てしまったような、それでいて懐かしいところへ戻っていくのだろうなというような、そんな気になるのかもしれない。エリック・ホッファーではないが、波止場にこそ日録は残されるべきだ。

多少はそんな気分で、今夜はホメーロスとその記録された叙事詩の周辺を見つめ、電子文字をポツポツ打ち始めたのであった。ともかくも、ホメーロスのことから語ってみよう。

プラトンは「ギリシアを教育したのはホメーロスだった」と書いた。おそらく、ある時期のギリシア人にとっては『イーリアス』と『オデュッセイアー』が聖書だったのである。実際にも、ギリシア人がホメーロスを「ヘラスの教師」と呼んでいたことは、歴史学が証した。ヘラスとは当時のギリシア人が母国のことをさしていた言葉で、自分たちのことはヘレネスと呼んだ。ギリシアという国名の語源にあたるグラエキー(Graeci)は、のちにローマ人が名付けた名称である。われわれも日本のことをJapanなどとは呼んでこなかった。

そのヘレネスたちは、ホメーロスをトロイア戦争から四〇〇年ほどあとの詩人だと考えていた。かれらはトロイア戦争をおよそ紀元前十二世紀(前一一五九年ころ)の出来事とみなしていたから、そうであるとするとホメーロスの生存時期は前七五〇年くらいになるのだが、最近の研究では前八〇〇年前後の人物だったということになっている。モーセよりは四~五〇〇年後であるが、ゾロアスターや老子・孔子やブッダよりも、二~三〇〇年前になる。

プラトンはホメーロスがギリシア人でなかったことも告げている。これもいまだに確証がないことだが、おそらくは小アジアのイオニアか、エーゲ海に浮かぶ島の住人だったのであろう。ヘレネスたちはホメーロスという詩人がどういう人物であったかは知らなかった。そしてわれわれもまたかれらと同様、ホメーロスについて何も知ってはいない。ホメーロスとは男の名だったということだけがたったひとつの確実な情報なのだ。

いまだ『イーリアス』と『オデュッセイアー』が、ひょっとしたら別々の人物によって書き残された叙事詩であるかもしれないことも、否定されてはいない。しかし、ホメーロスが吟誦詩人であったろうこと、その叙事詩がギリシア語で書かれた最古のものであること、それは“著書”であったこと、この三つが最も重要なことで、それだけで十分である。

古代ギリシアでは、語り部のことをラプソードス(英rhapsode)といっていた。ホメーロスが後代にのこした編集論的な意義を強調するため、その話からしてみたい。

ラプソードスは叙事詩の吟誦者である。杖をもった語り部である。いまではラプソディ(狂詩曲)などというが、その語源にあたる。ラプソードスはルールをもっていた。記憶術と表現術のルールである。

ホメーロスも吟誦詩人ラプソードスのルールをもっていた。たとえば「夜明け」はつねに「朝まだきに生まれる、薔薇色の指をした暁の女神が姿をあらわす」と形容されたのだし、「海」は「葡萄摘みができないところ」という詩句を伴ってしかあらわれない。女神アテナは「梟の目をした」であり、イタカの島は「海に囲まれた」と決まっていて、アキレウスは必ず「都市を攻めるアキレウス」なのである。

これらは定型句であって、いわば枕詞や縁語のようなものでもあろうが、枕詞や縁語と決定的にちがうところは、たとえば「アキレウス」には三六もの異なる装飾的形容詞があって、そのうちのどれを使うかが、行のなかの位置、そこで必要とされた統語法の形態で決まったということだ。『イーリアス』の冒頭の二五行だけでも、二十以上の定型表現の断片が駆使されている。

だいたい『イーリアス』も『オデュッセイアー』も、詩の全体の三分の一が、二度以上用いられた詩行でできている。これはあきらかに、「記憶と表現のための編集的鋳型」というものだ。この鋳型があればそれをどのようにも組み合わせて、表現したい物語を作ることもできたし、再生することもできた。そして、そこには有効な反復があらわれた。

ふつう、反復の多い詩というものは、近代に向かうにしたがって蔑まれる傾向にある。紋切型だとか陳腐だとかいうふうに判定される。そのため十六世紀になると、反復をあまり用いなかったローマ期のウェルギリウスのほうが、ホメーロスよりずっと上位の詩人だと評価されたものだった。

しかし、本当はそうではなかった。ホメーロスには鋳型と定型句こそが斬新だった。それは英雄詩を歌うには、そしてそれを創発させるには、どうしても必要な編集装置だったのである。

吟誦詩人たちは、すべての詩句を丸暗記していて叙事詩を歌うのではない。その場で即興を交える。有名な話だが、一九四三年のこと、古典言語学者のミルマン・パリーの要望に応じて、セルビアの吟誦詩人が『オデュッセイアー』と同じほどの長さの詩を朗唱したことがある。この読み書きができない老人は朗唱しながらその場でみごとなストーリーをつくり、それでいて韻律と形式をほとんどはずさずに叙事詩に仕上げた。マクルーハンは、このパリーの実験と研究を借りて『グーテンベルクの銀河系』(みすず書房)を書いた。

反復や定型句は、その場の聴衆にとって必要なのである。反復や定型句をもたない語りなど、聴衆にはとうてい理解は不可能だったのだ。これはわかりやすくいうのなら、ヒットソングや歌舞伎や落語をおもしろがれる要素がそういう“サビ”のところで支えられていることを思い合わせれば、いいだろう。テレビで大当たりするお笑い芸がほとんどくりかえしによってヒットしていることでも、想像がつく。

古代ギリシア時代では、そしてその後の中世の遍歴詩人のころまでは、すべての吟誦はその一方ですぐれて即興的であって、かつそこには言葉の組み合わせと朗唱のルールの深化が積み重ねられていた。『オデュッセイアー』にも、吟誦詩人ペミオスが「わたくしの歌は独りで憶えたもので、神がわたくしの心にあらゆる種類の歌の道を植え付けてくださった」という一節がある。また、パイエーケス国王アルキノオスの宮廷に、デモドコスというラプソードス(語り部)がいたことも語られている。

そういう歌の道が紀元前九世紀には一種の絶頂を迎えて、そのような記憶術や表現術を叙事詩の中に読み入れたホメーロスがいたということに、驚かざるをえない。わが国の例でいうのなら、いわば太安万侶が万葉仮名をめぐる表記の苦心を、約一五〇〇年さかのぼってしていたということになる。

ここで問題はラプソードスの話から表記の問題に移っていく。どんな問題か。ホメーロスがこのような表現の奇蹟をおこせたのは、そこにアルファベットが出現していたからなのである。

ミュケナイ文明時代、ギリシアとカナーンを結ぶ一三〇〇キロの海は交易上でつながっていた。エジプト、クレタ、ヒッタイト、アッシリアは情報交換をしていた。ついで「海の民」があらわれると、この交易はいったん衰退し、代わってカナーン人がフェニキア人と名を変えてアルファベットの母型文字の一種を使い始めた。いわゆるフェニキア文字だ。それがギリシア人の口と目と手によってほぼ移植されおわったころに、ホメーロスがそのアルファベットを使って、それまで口承されてきた物語を文字に移し替えることを着想したのだった。

まだ証拠はないのだが、ホメーロスはおそらく盲人だったと思われる。盲人だとすると(そうでなくとも)、この移し替えの作業は協力者の手を借りたことになる。きっとホメーロスは「ホメーロス語り部集団」のようなものをもっていたにちがいない。そこでは集合知のようなものがはたらいていたかもしれない。ともかくもその集団のなかで、あるときホメーロスが吟誦詩人から著作者に転出していったのだろうと思われる。そう、想像したほうがいい。こうしてホメーロスは、神話朗唱の職能性とアルファベットという書き文字能力をもった世界最初の著作者となった。

このとき、六脚韻(六歩格)と、十三から十七音節からなる六脚韻による一行ルールが確立し(そのホメーロス集団のなかで)、おそらくは「アガメムノンとアキレウスの諍い」とか「オデュッセウスとキュクロプス」とかといった単位の物語クラスターが、ひとつずつゆっくりと、かつ並列的に定着していったにちがいない。

千夜千冊ではウォルター・オングの『声の文化と文字の文化』(藤原書店)のところでふれておいたことだが、「声としての言葉」(オラリティ)というものは、書くことによって生じる「文字としての言葉」(リテラシー)によって退けられるのではなく、むしろ書くことによってその価値を高める。口と耳と目とはつながっている。

それだけでなく、文字をもって書くということは、その言葉を時間と空間のなかに配置することなのだ。そういうことをせずに、どうして世界に叙事詩や物語が類型をもって発生し、それらがその民族やその地域やその信仰にもとづいた神話世界に温かく包まれたであろう。そうであったからこそ、ジェイムズ・フレイザーは『金枝篇』を書き、本居宣長は『古事記伝』を書いて、そこに向かってさかのぼることができた。

古代ギリシアにおいては、これをおこしたのがホメーロスだった。そして、それを二十世紀において大胆不敵に再現してみせたのが、口と耳と目をつねにつなげて『ユリシーズ』を仕上げたジェイムズ・ジョイスだった。

こういうことを、われわれはついつい「文学」という用語で括りすぎてきた。ホメーロスの出現は決して文学的な事件なのではない。仮に「文学」という呼称でまとめたくなったとしても、その“literature”という言葉は、まさにアルファベット文字を意味する“litera”(文字)に由来するもので、ホメーロスはその“litera”が声や場面や勇気を再生させることに夢中になったというべきだったのである。

いや、もっというなら、これまで使ってきた口承文芸とか吟誦詩人という用語すら、ホメーロスにあてはめるべきではなかった。シェイクスピアやウィリアム・ブレイクの研究者であったノースロップ・フライが『批評の解剖』(法政大学出版局)のなかで、「エポス」(語りを喚起させる縁語とでも訳せるだろうか)という用語を提唱していたことがあったけれど、まだしもそのほうがいい。エポスはラテン語の“vox”(声)や英語の“voice”のように、まさに「声に出されたもの」(voicing)だったのだ。

だからホメーロスの叙事詩は実は詩ですらなくて、オラリティが組み立てた「言葉の生態経済」による世界最初の音と文字と意味を連動させたリテラシーの開闢だったのである。そうみればラプソードスの本来の意味も浮かび上がってこよう。ラプソードスは「ラプソーデイン」(rhapsoidein歌の綴合)をする者、すなわち「歌」(oide)を「縫い綴じる=綴合」(rhaptein)することができる者という意味だ。ホメーロスはその職人集団のリーダーだったのである。

このとき、アルファベットが役立った。セム人がつくった最初のアルファベットは子音文字といくつかの半母音文字でできていたのだが、ギリシア人はそこに母音文字を導入することで、オラリティとして頭のなかに響いていた「縫い綴じ」の声のルールを、視覚的に文字に定着させ、それをまた頭のなかの響きと場面の再生に戻すことができるようにした。

かくてホメーロスはオデュッセウスの物語定着を試みる。それは文学などではなくて、一人一人の顔さえ浮かぶ特定の聴衆のための物語だった。

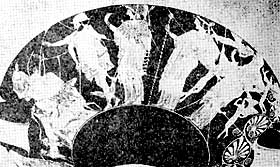

物語は大きく前半部と後半部に分かれている。前半部が大部の『イーリアス』となり、後半部はその半分くらいの『オデュッセイアー』になった。『イーリアス』とは「イリオスの歌物語」という意味である。イリオスはトロイアの古名だった。

ホメーロスはこの物語を順番には語らなかった。いろいろ組み替えて、語り部としての挿話や想起をさまざま交え、長きにわたる物語をわずか『オデュッセイアー』は四十日間、『イーリアス』は五十日間ほどの出来事に濃縮してみせた。驚くべき編集術である。おそらくその技法の冴えこそがジョイスをして『ユリシーズ』を書かせたのだろうと思うのだが、ただ、それではギリシア神話の中のオデュッセウスの一連の物語にはつながらない。『イーリアス』と『オデュッセイアー』のあいだには、ホメーロスがあえて仕掛けた中断がある。

そこでごくおおざっぱではあるが、オデュッセウスはこんな経験をした者だったということを、以下に綴合しておくことにする。途中、ジョイスの編集術をちらちらと挟んでおく。

まず、出自を問うておくべきだろうから、そこから入っていくが、オデュッセウスの父親が誰であるかは、はっきりしない。『イーリアス』では、イタケの王ラエルテスと、ヘルメスの孫娘でアウトリュコスの娘であるアンティクレイアとのあいだに生まれた息子ということになっているけれど、アンティクレイアは結婚当時、すでにシシュポスとのあいだに子を宿していたという別の記録がある。このことはオデュッセウスの出生に謎をつきまとわせた。

名前の由来も忌まわしい。乳母のエウリュクレイアが生後まだ二、三日の赤子を膝に抱いていたとき、義父アウトリュコスがそこにやってきて、むりやり付けた名がオデュッセウスだというのだが、それは「憎しみの犠牲になる」という意味だった。ギリシア語のオデュッセオサアイは「嫌う」とか「腹をたてる」をあらわしている。さしずめ「悪太郎」といったところだろうか。

もうひとつ、オデュッセウスに与えられた「負号」がある。それも先に知っておいたほうがいい。膝もしくは太股にある傷である。アウトリュコスに唆されて、その山荘があるパルナッソス山に出向いたとき、猪の牙に抉られた。いわばスティグマ(聖痕)であるけれど、まだそういうものを笠にきて信仰を押し付けたり広めたりするような時代文化はなかった。

オデュッセウスの青春はそうした「負号」を背負っていながら、それをつねに遠国への冒険と故郷への帰還で埋めていくというかっこうをとる。その旅でヘラクレスの弓を持ち帰り、トロイア戦争の英雄となり、キルケやカリュプソの愛をほしいままにした。しばらく物語を追うことにする。

父王ラエルテスが老齢となり、オデュッセウスは王位を譲られた。オデュッセウスも妻を求めなければならない年頃になった。

オデュッセウスはかねがねスパルタ王テュンダレオスの娘ヘレネーの美貌にぞっこんだったので、結婚を申し込み、ついでに彼女の求婚者全員にヘレネーをめぐる相互扶助の誓いをたてさせた(これについてはあとで説明する)。ところがヘレネーはオデュッセウスを選ばない。結局、オデュッセウスはペネロペ(ペネロペイア)を妻とし、一人息子のテレマコスをもうけた。ジョイスの『ユリシーズ』は、この“テレマコス風味”の付き出しから始まって、“ペネロペ仕上げ”のお椀もので終わっている。

トロイア戦争が始まった。けれども出征の要請をうけたオデュッセウスは故郷のイタケをなかなか離れない。狂気を装って、砂を耕して塩を撒いていた。このサボタージュを見抜いたのはトロイア遠征隊の一人のパラメデスで、幼な子のテレマコスを利用してオデュッセウスの狂言を見破った。こうしてオデュッセウスがギリシア軍の一員に加わることになる。

トロイア戦争は「林檎」から始まって「木馬」で終わった戦争である。その結末に残されたのが古都トロイアの炎上の物語だ。さいわいわれわれは林檎と木馬を目撃できなかったかわりに、その全貌を世界当初の物語の母型として読むことができる。それが『イーリアス』とその他のギリシア神話エピソード群である。

そもそもの発端は世の紛争はしばしばそういうふうに始まるのだが、ばかばかしいことに女の自尊心がトリガーになっていた。当時、最強といわれ神々にも人気の高かったペレウスが、海神ポセイドンの抱擁を逃れた海の神ネーレウスの娘たちのなかの一人テティスと結婚したとき(実はゼウスもテティスに夢中だったのだが、プロメテウスに諌められてペレウスに譲ることにした)、その婚礼の場にエリスを招かなかったことが事の発端になった。

婚礼の宴にはオリュンポスの神々が全員招かれていたのに、軍神アレスの双子の姉妹で、争いの女神だったエリスが招かれていなかった。そこへエリスが突然に姿をあらわし(こういう女はいまでもときどきいるが)、「最も美しい女神へ」という文字を刻んだ黄金の林檎を宴席に投げつけた。これで混乱がおこった。オリュンポスの女神たちはいずれアヤメかカキツバタという美女揃いだったから、それぞれ最も美しい女は自分のことだと思いこみ、なかでもヘラ、アテナ、アプロディテがその美の座を争っていた。みんな白雪姫のお母さんなのである。

美の決着はつくはずはなく、神々は審判役をプリアモスの子パリスに委ねた。パリスはトロイアの王子だった。最終予選に勝ち残った三人の女神はヘルメスに導かれてトロイアに行くことになっていた。女神たちはパリスにそれぞれすばらしい贈り物をすると誓うのだが、パリスは迷う。そこへアプロディテが「この世で最も美しい女を贈るわね」と囁いた。これでパリスがぐらついた。男がぐらつくのは、これなのである。いい女がいい女を紹介するのに弱い。アプロディテは黄金の林檎を勝ち取り、パリスは人間界で一番美しいといわれたヘレネーを獲得する指名権を取った。

以上が有名な「トロイのヘレン」のエピソードだ。このヘレネーの美しさが千艘もの船団を、十年にわたるトロイア戦争に駆り立てていったのである。少々、ヘレネーのことも理解しなければならない。

ヘレネーの母親はスパルタの王妃レダで、父親はゼウスだ。レダというのは例の白鳥伝説になったレダのことで、白鳥に化けたゼウスに愛されて二つの卵を産み落としたことになっている。ひとつはゼウスを父親とする卵、もうひとつはスパルタ王テュンダレオスを父親とする卵だ。めちゃくちゃな話だが、この二つの卵から一組ずつの双子が生まれ、その一人がヘレネーとなった。ホメーロスはヘレネーの美しさを口をきわめて絶賛している。

このためヘレネーには求婚者が目白押しだった。すでに前段に書いておいたように、オデュッセウスもヘレネーをほしがっていた。しかし、なかなか決着がつかなくて、オデュッセウスの発案で、求婚者たちは「誰がヘレネーを獲得しようとも恨まない、獲得者が被害をこうむったときはみんなが援助する」という誓いをたてあった。オデュッセウスはこうした計略に長けていた。

これでいったんヘレネーはミュケナイの王子メネラオスを夫にするのだが、そこへ嬉々とした王子パリスがアプロディテに付き添われてやってきて、夫のメネラオスの留守を狙って口説き、ヘレネーとスパルタの財宝を奪ってトロイアに持っていってしまった。パリスに妻を奪われたメネラオスが怒りまくったのは当然である。ただちに兄のアガメムノンにトロイアへの遠征軍を組織するように訴える。戦士も募集した。このときその要請に応じないでイタケで乱心のサボタージュを装っていたのが、オデュッセウスだったのである。

ギリシア軍の大将の一人となったオデュッセウスは、勇敢で巧妙で、すこぶる外交的でもあった。トロイア戦争においてもその手腕はおおいに発揮される。忠実な友ディオメデスとともにトロイア市内に潜入して、守護神像パラディオンを盗み出した。狂言を見破ったパラメデスには裏切りの罪をきせて、まんまと復讐もとげた。なかでオデュッセウスをトロイア戦争のヒーローにさせたのは二つの計略の成功だった。

ひとつは、アキレウスを大将になるよう説き伏せた。アキレウスは出征すれば戦場で死ぬという予言を受けていたため、母親のテティスが息子を女装させてスキュロス島のリュコメデス王のもとに送り、そこで王の娘たちと一緒にこっそり住まわせていた。この噂を聞き付け、使者となってスキュロス島に潜りこんだのがオデュッセウスだ。

商人に変装したオデュッセウスはリュコメデスの娘たちの前で装飾品と武器とを並べたところ、一人、武器に目を輝かせた娘がいた。これが女装したアキレウスであることを、オデュッセウスは一目で見抜く。このあたり、どこかヤマトタケルを想わせる。こうしてオデュッセウスに説得されたアキレウスは大将となって、総大将アガメムノンのもと、十万人の兵士を乗せた千艘船団をトロイアに向けて出帆させる。

もうひとつは、あまりにも有名な話だろうが、オデュッセウスが巨大な木馬に勇士を隠して敵陣に運ぶというアイディアを提案したことである。

すでにアキレウスが倒れ、ギリシア軍がほぼ完全に疲弊していたとき、形勢逆転のための木馬の計略が浮上した。アポロンの神官ラオコーンやトロイアの王女カッサンドラは、これが敵の罠であることを見破ったのだが、そのとき海上から二匹の大蛇が出現し、ラオコーンと息子たちを絞め殺した。これを見たトロイア軍は木馬を畏怖し(木馬を物神化してしまったのだ)、木馬から繰り出したギリシア戦士たちに蹂躙され、ここにトロイアは炎上、男たちはすべて殺戮され、女たちがことごとく捕縛された。

十年にわたったトロイア戦争が終わると、オデュッセウスは優れた戦士としてアキレウスの武器とトロイアの王妃ヘカベを受け取った。哀れなヘカベはその後ギリシア人たちに石を投げられ、死んだ。

なお、滅亡したトロイアには唯一生き残った一家があった。アプロディテの息子アイネイアースの一家だ。

アイネイアースはアプロディテからトロイアが陥落するという予告をうけて、家族とともに故国を脱出、新たな地を求めた。そして漂着したところがのちのイタリアで、それがイタリア創国の起源神話になっている。ウェルギリウスの『アエネーイス』はその叙事詩であって、ダンテの『神曲』はその踏襲だった。ホメーロスは、このアイネイアースをトロイア側のヘクトルに次ぐ重要な武将として描いている。

ここまでが『イーリアス』が叙事した物語にあたる。これを素材にギリシア悲劇をはじめ、どれほどの物語が再構成され再編集されたか、はかりしれない。

実際にはアガメムノンとアキレウスのあいだに諍いがおこったところ、アキレウスがいったん戦闘から身を引いた場面からが叙事詩になっている。そして、この先の「オデュッセウスの帰還」を歌ったのが、いよいよ『オデュッセイアー』の有名なストーリーになるのだが、さきにも書いておいたように、この二つの叙事詩のあいだはつながっていない。ホメーロスならば適切につなげたであろうから、この両作品が別々の語り部による記録ではないかと言われるのは、そこである。

さてところで、ジョイスの『ユリシーズ』のほうは、これもさきほども書いたように①「テレマコス」から始まっている。テレマコスはオデュッセウスがイタケに残してきた息子のことで、ジョイスはこのテレマコスに青年スティーヴン・ディーダラスをあてはめて、『オデュッセイアー』の物語のいっさいをダブリン市内の出来事に集約し、その出来事を一九〇四年六月十六日午前八時の、塔の中から始めた。

スティーヴンは『若い芸術家の肖像』の主人公をもってきたもので、幼少のころからイエズス会の教育をうけたにもかかわらず、カトリックに対する信仰を失っている。つまりキリスト教なんかがなかった古代に引き戻されている。ジョイスのオデュッセウスも用意周到なのである。

オデュッセウスは帰国の途についた。容易には帰還できない。敵意を抱いたポセイドンが妨害した。これでわかるように、『オデュッセイアー』は、オデュッセウスが目に見えぬポセイドンの憎悪と暴力に立ち向かうというスキームをとりつつ、随所に幻想と怪奇と魔術を交えた物語を展開していく。それが、このあとの世界中のすべての、ガリヴァ船長からポオのアーサー・ゴードン・ピムまでの、マーク・トウェインからガルシア゠マルケスまでの、航海記や冒険譚の原型ともなった。

オデュッセウスの船団はつねに遭難と漂流と漂着にあう。航海はしょっぱなから嵐がおこり、やがて船はキコン人のイスマロスの町に流れつく。勝利によって野蛮になっていたオデュッセウスの部下たちは、町に襲いかかって略奪をほしいままにするが、キコン人は熟練の兵士を集めてたちまち反撃、オデュッセウスは十八人の従者を失い退却する。

ついで一行はロトパゴイの住むリビュアに向かう。ロトパゴイというのはロトスという果実を食べる者という意味だが、これは万事を忘却させる果物である。不死と忘却が表裏一体のものであることは、中国にも日本にも語られてきたことで、日本にもタジマモリ(田道間守)がトキジクノカクノコノミ(非時香菓)を求めた話が残っている。

かくてロトスを食べて心を奪われた従者たちを、オデュッセウスはむりやり引っ張って船に乗せなければならなかった。こうして、あのキュクロプスの国に逢着する。ホメーロスはこの国をシシリー島だろうと思っていたようだが、むろん幻想の王国であって、単眼神が住んでいた。柳田国男なら「鬼が島」あるいは「一つ目小僧」伝説とつなげるところになるけれど、文化人類学でははやくから産鉄部族の集落だろうと考えられている。炎の中の鉄の溶鉱で目をやられ、単眼の赫ら顔になったという推察だ。日本ではタタラの一族にあたる。

このキュクロプス国には残虐きわまりないポリュペモスがいる。ポセイドンの息子だった。さっそくポリュペモスは部下たちをパクパク食ってしまうのだが、オデュッセウスはまたもや機略を用いてポリュペモスの目を突き、怪物が絶望したところを脱出する。これがポセイドンのさらなる憤怒を買った。

ジョイスはこのキュクロプスを、なんとダブリンの市民一般にあてはめた。その市民に打ち克つには、さしずめ市民に「絶望」を食らわすしかないとでもいうように。

物語にはたいてい「幸運」が適当に交じっている。風神アイオロスはオデュッセウスに味方をした。けれども幸運というのは気まぐれなものでもあって、一行の軽はずみな行動のため(航海にぴったりの西風の袋を貰ったのに、それを金袋と勘違いして開けてしまった)、従者たちは海に投げ出された。

やっと辿り着いたカンパニア沿岸では、巨人の食人族ライストリュゴンに追われ、逃げ出していく。ここではカーニバル(=カニバリズム=食人儀礼)とは何かという物語母型が提出されている。このときオデュッセウスの船を除いて、すべての船が沈む。残ったオデュッセウスの船はなんとかキルケ(キルケー)の支配するアイアイエ島に漂着した。キルケは変身の魔法と薬草術に長けた魔女であるが、オデュッセウスを愛した。そのため一年間におよぶ滞在になる。龍宮城にとどまったのだ。のみならずキルケとのあいだに息子テレゴノスをもうけた。

一方、ジョイスのほうは、魔女キルケをダブリンのメクレンバーグ通りの娼家の女主人ベラ・コーエンに配当した。なるほど二十世紀のキルケは娼婦なのだ。ただ、このベラは息子をオックスフォードに送りこんだ。まさにオデュッセウスとキルケのあいだの子を暗示する。

キルケはオデュッセウスに、予言者テイレシアスの亡霊から助言を仰ぐよう、キムメリオス人の国に行かせた。キムメリオスは大地が囲む未知のオケアノス(大洋)の果てにあり、永遠の夜を支配する。日本神話ならば「夜食国」や「根の国」にあたる。地下世界である。ここからが有名なオデュッセウスの「冥界下り」になっていく。

オデュッセウスは死者の霊を呼び出し、海岸に溝を掘って牡羊と黒い牝羊を殺して犠牲とし、ハデスとペルセポネにそれを捧げた。犠牲の血が溝に流れこむと亡霊たちがそれを飲もうと群がってきたが、オデュッセウスは予言者テイレシアスが来るまで、守りきった。亡霊のなかには知り合いもいたのだが、断固として近づけなかったのである。

テイレシアスはそこで、さまざまな予言をする。トリナキエ島のヘリオスの牛に触れてはならぬこと、触れればイタケへの帰還は不可能になること、オデュッセウス一人だけが無事イタケに帰れるだろうこと、イタケでは妻のペネロペが苦境に立っていること、などである。

こうしてオデュッセウスは航海を続け、やがてセイレーンたちの死の誘惑に出会う。例の「セイレーンの歌声を聞くと死ぬ」という挿話だ。オデュッセウスは従者たちの耳を蜜蝋で埋めて塞ぐのだが、自分だけは歌声がどんなものか聞きたくて、つい盗み聞きをする。物語にはこうしたお茶目なオデュッセウスもしばしば顔を出す。

ジョイスの『ユリシーズ』がセイレーンにあてたのは、酒場の女給の二人で、この第二部第十一章をセイレーンの歌声さながらの文体にした。こういうところにジョイスが二十世紀のホメーロスに自身を擬していたという面目が躍如する。

トリナキエ島では従者たちが太陽神に捧げられた牛を食べてしまったため、ゼウスがおこした恐ろしい嵐に巻きこまれるという罰を受け、多くの部下が命を落とす。

マストにつかまって九日間を漂流したオデュッセウスは、ようやくカリュプソの住む島に流れ着く。ニュムペのカリュプソは、七年にわたってオデュッセウスを引きとめるのだが、なんとか天上界のゼウスの一声で島を離れることができた。ジョイスはカリュプソをレオポルド・ブルームの登場にあてて用い、巧妙にもベッドの上に掛かっている「ニンフの水浴」の絵画で代用してみせた。

しかし嵐との遭遇は続く。疲労困憊のすえ、パイアケス人の島に打ち上げられた。ここでオデュッセウスを迎えたのが、島の王アルキノオスと王妃アレテ、そして王女ナウシカアである。

ジョイスのほうはといえば、夜の八時になった第十三章「ナウシカア」を、はなはだエロティックに描いた。パディ・ディグナムの未亡人を訪ねたブルームは、いまはサンディマウント海岸に腰をおろしている。北国の夏なので夜八時とはいえ、まだ明るい。三人の女たちが子供を連れて遊んでいた。その一人、ガーティ・マクダウェルは他の二人からちょっと離れ、ブルームが自分をじっと見ていることに気づく。そこに花火が上がった。ガーティはそれを見るため振り仰ぐのにことよせて、スカートの奥の下着を見せて、ブルームの気を惹いた。ブルームはそれを見ながら手淫する。

ジョイスはこの一連の描写を女性雑誌に連載されている軽薄な小説の文体で書いておいて、ガーティが足を引きずるところから(彼女は足が悪かったのだ)、ブルームの内的表白文体に切り替える。さらに自分が持っていた石鹸の匂いをガーティの香水が香ってきたものと錯覚して射精していくあたりを、遠くの司祭館で鳴る時計に交じらせていくという芸当をやってのけている。むろん、ガーティ・マクダウェルがナウシカアなのである。例の「風の谷」のナウシカだが、ギリシア神話やジェイムズ・ジョイスにおいては、成熟しきっている。こういうところを宮崎駿は採用しない。

ホメーロスのほうは、ここでついにオデュッセウスがイタケに帰る船を与えられるという語りに入っていく。思い返せば、イタケを発ってはやくも二十年間が過ぎていた。ここまでがオデュッセウスの航海記にあたる。

イタケに戻ったオデュッセウスは、当然なことにいくぶん浦島太郎の気分になっていた。イタケではオデュッセウスの不在をいいことに、不埒な事態が専横されていた。オデュッセウスは計画を練る。彼を見分けられたのが乳母のエウリュクレイアと飼い犬のアルゴスだけだったのがもっけのさいわいだった。ここでオデュッセウスは女神アテナの知恵を借りる。

オデュッセウスは豚飼いのエウマイオスと息子のテレマコスに正体をあかし、宮殿をのっとり彼の財産を使いこんでいる一〇〇人あまりの求婚者たちを次々に平らげる計画に着手した。浦島太郎とはこのあたりがまったく異なっている。日本の昔話は責任や義務や計画が残らない。

オデュッセウスが留守のあいだ、妻のペネロペのほうはその有名な計略で、なんとか求婚者たちをかわしていた。父ラエルテスの死装束を織りあげるまで、すべてのことを待ってほしいといい、昼間はせっせと機を織り、夜中にこっそりその織物をほどくという計略である。

いよいよチャンスがやってきた。オデュッセウスはひそかにみすぼらしい老人に変装して宮殿に忍びこみ、祝宴の中で開かれていた競技大会に参加する。競技は一連の輪に一本の矢を通すというもので、それができたのは変装したオデュッセウスだけだった。満場の視線が注がれるなか、オデュッセウスはたちまち正体を見せて、並み居るライバルをことごとく射殺して、イタケの王位とペネロペの夫の座を取り戻した。女神アテナはオデュッセウスを助け、島に平和をもたらした。めでたし、めでたし――。

ジョイスの『ユリシーズ』のほうも終盤の第三部にさしかかっている。すでにブルームはスティーヴンを助ける関係になっていて、それゆえここでは、ブルームが豚飼いエウマイオスを訪ねるオデュッセウスになり、スティーヴンは息子のテレマコスを演じる。オデュッセウスがイタケで復讐を成就するプロットは、ブルームがスティーヴンを伴って帰宅するところから、半地下に入って台所で温かいココアを飲み、二人が古代ヘブライ語や古代アイルランド語などの話題をかわすあたりに組みこまれる。もう午前二時になっていた。

かくてスティーヴンが物語詩を唄い、二人が庭で小便をしているときに彗星があらわれる場面で、文体がきわめて衒学的になりながら、ホメーロスの絶技をジョイスが継承していることが最終的に暗示される。満を持して、ジョイスは言葉を乱れさせていく。曰く、近似的勃起、切望的注目、漸次的起立、試験的露出、無言的熟視…漸次的消沈、切実的嫌悪、直後的勃起…その沈黙的動作…激昂の徴候……消極的修正……曲芸的跳躍………いかなる姿勢で………子宮内の胎児成人の姿勢で……というふうに。

こうして『ユリシーズ』は最終章の八つのパラグラフを、カンマもアポストロフィもなく、フルストップを僅か二ヵ所だけにつけた誘眠幻覚のような混乱を誘う文体にして、終わる。ジョイスの文章は溶けていく。これまた、めでたし、めでたし――。

すでにのべておいたように、ホメーロスの『オデュッセイアー』はオデュッセウスの十年に及んだ帰還を四十日ほどに濃縮編集したものだった。ジョイスの『ユリシーズ』では、それがさらに一日十八時間ほどに転移濃縮された。そこではオデュッセウスは二人の人物、二二歳のスティーヴン・ディーダラスと三八歳のユダヤ人のレオポルド・ブルームに複相する。

二人はそれぞれがオデュッセウスの顔をもっていて、六月十六日を終日、ダブリンの町を歩き回ったあげく、ブルームは午前三時に妻のモリーのところへ戻るのだが、ディーダラスのほうはどうやら放浪を続けるようなのだ。いまようやく「千夜千冊」九九九夜目を終えつつあるぼくは、いったいどちらの赤坂オデュッセウスなのだろう?

ホメーロス以降、多くの者がオデュッセウスの晩年を予想した。一説には、キルケとのあいだにもうけた息子に殺されたとも、一説には、海に誘われて穏やかな死を迎えたとも、そしてまた一説には、ついに行方は知れぬままだったともいう。ニーチェは『善悪の彼岸』にこんなふうに書いていた。「人生から別れる時は、オデュッセウスとナウシカの別れのごとくあれ」。