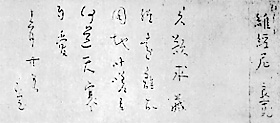

良寛全集

東京創元社 1959

[訳]東郷豊治

↓いそのかみ ふりにし御世に ありといふ

↓猿(まし)と兎(をさぎ)と狐(きつに)とが

↓友をむすびて あしたには

↓野山にあそび ゆふべには 林にかへり

良寛の書について一冊書き下ろしてくれませんか、と言ってきたのは古賀弘幸君だった。

彼はぼくが良寛に惚れきっているのをよく知っていて、おりふし、良寛の書は打点が高いんだよ、良寛はグレン・グールド(980夜)やキース・ジャレットのピアノによく似合うよねといったような感想を言っていたのを、おもしろがってくれていた。チック・コリアはどうですかというので、うーん、それは比田井南谷かなあと言ったら、手を叩いておおいに喜んでくれた。

こういう言い方は、古谷蒼韻による「マイヨールとジャコメッティから水分を涸らしていくと良寛になる」といったたぐいの感想と同様で、当たっているとも当たってないともいえる。この蒼韻の感想にしても、マイヨールとジャコメッティ(500夜)が一緒になっているところがよくわからない。

それでも古賀君は、そういう感想が書道界にはあまりにも足りなくなっているので、ぜひ書けというのだった。

たしかに良寛を評して、昭和三筆の鈴木翠軒の「達意の書」や日比野五鳳の「品がいい」や手島右卿の「天真が流露している」だけでは物足りない。そもそも良寛の書は達意ではない。焦意(焦がれた筆意)であろう。

書の批評というもの、たしかにあまりに言葉が足りない。禅がおもてむきは「不立文字・以心伝心」といいながら「修行の禅」にくらべて「言葉の禅」が劣らぬように、存分に言葉を豊饒高速にしていたように、書も「見ればわかる」「この三折法はなっていない」「純乎たる書風だ」などというのでは、とうてい埒はあかない。

そこには水墨山水をめぐって多大な言葉が費やされてきたように、また江戸の文人画に幾多の言葉が注がれてきたように、それなりに多彩でラディカルな「言葉の書道」というものが蓄積されていかなければならず、とくに良寛の書ということになると、これは究極の相手なのである。よほどの言葉さえ喉元でつまってしまう。

それを急に期待されて、一冊にしてほしいと言われても困るのだった。

↓かくしつつ 年のへぬれば ひさがたの

↓天(あま)の帝(みかど)の ききまして

ぼくが良寛の書に親しめたのは、樋口雅山房さんによっていた。樋口さんは薬剤師をかたわらでめざす墨人会所属の書家で、はやくから森田子龍と井上有一(223夜)のあいだにいて、その書魂というべきを継承しようとしていた。

その墨人会が、会誌の「墨美」で1959年から10年にわたって良寛を連載しつづけた。それを見たのが大きかったのである。良寛こそが日本の懐素や黄谷山であることが、たちまち誇りのようなものになってきた。

また、良寛は大仙和尚に伴われて備前の円通寺で12年ほどを曹洞禅の修行におくったのだが(じっさいにはいろいろ遊行に出ていた)、その円通寺時代に寂巌の書を見ていただろうことが、ぼくの良寛像を広げていた。寂巌もぼくが好きな書人だった。

そのうえで良寛は日本でもあった。万葉に浸り、故郷の国上山(くがみやま)の神奈備を慕い、「いろは」を仮名にするのを一心に書け抜けた。それは懐素であって佐理であって、しかし越後の良寛そのものだった。

しかし、その良寛の書をめぐって一冊を書くとなると容易ではない。うん、まあ、そのうちと言っているうちに、これ以上を待たせるのはまずくなってきた。

どんなことでもそうだが、依頼を受けたままほったらかしにしていても、そのほったらかしの臨界値というか、節度というか、犯罪すれすれの限界というものがあって、プロの著者たちはこの「すれすれ」がいつ近づいてきたかを正確に察知する。

ぼくは書き手であるとともに、他方においてはエディターシップを仕事としてきたから、この「すれすれ」が平均よりは早くやってくるのだが、それでも自分でもこれはまずいなという気持ちになるときもある。

文章を綴るという仕事は、最初の2~3のパラグラフのところでいくつもの切り口に割れているといっこうに次に進まない。ささくれだった筆の先のように、文章が割れていく。あるいはノズルがつまっていて、それをむりに押すから、文章が細く切れたり掠ったり、ところどころで血瘤のように溜まってしまう。長年、こんなことを経験していると、書き出す前に微妙な予兆がやってくるものなのだ。

このときもそんな気がして、なんだかうまくない。そこで、まずは口述したいと申し入れた。古賀君もいろいろ質問してみたいと言う。

彼は雑誌「墨」の編集者なので、日中の書道文化史にも書法にも詳しい。それだけに片寄った質問になりかねない(実際にはそんなことはなく、とても広げた質問をしてくれた)。もう一人、あまり書にも良寛にも交わってこなかったが、ぼくを知る聞き手がほしいということで、太田香保さんも加わった。これで、のっぴきならなくなってきた。

↓それがまことを しらんとて

↓翁となりて そが許(もと)に よろぼひ行きて申すらく

何度くらい質問を交えた口述をしたろうか。ワープロ・プリントで上がってきたものを見ながら(上手に構成されていた)、書きすすめた。それでもやはり冒頭の毛先と切り口が、一本に絞れない。

これは「書」の話をにもってくるのでは無理だなとおもって、良寛の歌か漢詩をもってくることにした。

最初にすぐに或る漢詩が浮かんだが、捨てた。捨てた理由はあるのだが、しかし、その漢詩については、本当は書きたいこともあった。次のような話である。

田辺元が群馬の大学病院で亡くなったのち、教え子が遺品を整理していたら、二百字詰原稿用紙7枚に良寛の漢詩が30回も書き写されていた。それがぼくが思い浮かべた漢詩だったのである。

生涯身を立つるに懶(ものう)く 騰々 天真に任かす

嚢中 三升の米 爐辺 一束の薪

誰か問はん 迷悟の跡 何ぞ知らん 名利の塵

夜雨 草庵の裡 雙脚 等閑に伸ばす

このことは唐木順三(85夜)が筑摩の日本詩人選『良寛』に紹介していたことで、唐木はそこで、田辺元と良寛など、堅い楷書と柔らかい草書くらいの差があって、門人の誰も二つをむすびつけることなど思いもよらなかったと書き、「先生には生涯、草体のやうにくづれたところ、流れたところ、騰々然たるところは無かつたが、晩年にはその外貌は鉄斎や安田靫彦が遺した良寛像にやや似て来てゐた」と付け加えていた。

それにしても死期を間近かに控えた田辺元が、良寛の同じ詩を30回も丹念に浄書しようとしていたというのを知って、ぼくは胸に何かが迫ってきてしょうがなかった。

それでそのことを冒頭に書こうと思ったのだが、それをやめたのは、これでは良寛ではなくて別の角度からの話での出発になると思ったからだった。

↓汝(いまし)たぐひを 異(こと)にして

↓同じ心に 遊ぶてふ

↓まこと聞きしが 如(ごと)あらば

良寛を慕っている文人墨客や作家や詩人歌人は数多い。あるとき五木寛之さんが言ったことだが(801夜)、良寛に出会わなくて、どうして無事に晩年を過ごせる日本の知識人がいますかねえと、たしかに言いたくなるくらいなのだ。

漱石(583夜)もこの漢詩に魅せられて、自分でも良寛を慕う漢詩を作っている。漱石の「則天去私」は修善寺で療養しているときの着想だが、良寛の生き方や考え方にもつながっていた。とくに大正3年に良寛の書を入手したときの感激といったらなかった。

子規(499夜)も良寛に驚いたようだが、それを示唆したのは良寛と同じ越後出身の会津八一(743夜)だった。良寛は漢詩も和歌もよくしたが、中国の唐詩選の五言絶句74首、七言絶句165首をこくごとく和語による歌ぶりにしてみせた八一には、良寛が深く見えていたのではないかと思う。すでに第一歌集『南京新唱』の自序に良寛を引いて、「良寛をしてわが歌を地下に聞かしめば、しらず果たして何を評すべきか」と書いた。

その八一に、坪内逍遥が熱海の別荘の門額「雙柿舎」を揮毫してもらったときも、逍遥は良寛風を望んだ。あの逍遥にして、こうだったのだ。

日本神話の場面を描きつづけた安田靫彦と、『大愚良寛』を著した相馬御風が良寛に傾倒していたことも有名で、もし靫彦と御風がいなければ、これほど良寛が人口に膾炙したかどうかはわからない。

北大路魯山人(47夜)においては崇拝に近く、書を真似てさすがに良寛の風姿花伝を香らせていた。今夜とりあげた『良寛全集』は東郷豊治の編集と解説になるもので、いま刊行されている良寛の詩歌集では最大のものなのだが、この校閲は堀口大学(480夜)が望んで担当している。大学の良寛論はとても耳が澄んでいるもので、ぼくはずいぶん影響されたものだった。

だいたい良寛は「知音」(ちいん)と「聞法」(もんぽう)がある人なのだ。“耳の禅”をもっていた。それは道元に学んで、空劫以前の消息に耳を澄ましてきた曹洞宗の禅僧としての、一種の極意ともいえる。堀口大学はフランス文学者であるが、その耳を澄ます言葉に過敏であった。

↓翁が飢をすくへとて 杖を投じて 息(いこ)ひしに

↓やすきこととて ややありて

↓猿はうしろの 林より

↓栗(このみ)ひろひて 来りけり

このほか、良寛に憧れた者はたくさんいた。松岡譲、亀井勝一郎、吉野秀雄は良寛の普及に貢献し、唐木順三が「最も日本人らしい日本人」と言ってからは、川端康成(53夜)の「良寛は日本の真髄を伝えた」にいたるまで、良寛は日本人の「心のふるさと」とさえ結びついた。

しかし、そのように良寛を褒めちぎっていって、良寛の何が伝わるかというと、これは案外に心もとない。

さきほどの田辺元書写の漢詩にして、この詩句から良寛の生活思想を「騰々任運」とか「任運自在」の一言でまとめる議論が陸続とあとを断たなかったのであるけれど、そうなるとこれは良寛が浸った道元禅の精神そのものと分かちがたく、それはそれで良寛ではあるけれど、半分は道元にもなってしまうのだ(988夜)。

そんなことを感じつつ、いや漢詩をもってくるのはどうかと思い、それで選んだのが、次の歌である。

淡雪の中にたちたる 三千大千世界(みちあふち)

またその中に 沫雪(あわゆき)ぞ降る

この一首を措いて、「ぼくの良寛談義はこの一首に始まり、この一首で終わる」と書いた。そうしたら、そのとたん、すべてが良寛に舞いこみ、そこから立ち上がって、雪のように舞い散ってくれたのだった。

こうして書き上げたのが『外は、良寛。』(芸術新聞社)だった。1993年に上梓した。「、」と「。」が入った書名は日本で初めてのものとなったが、これは表紙からノンブルまで、ページ構成から挿入図版まで、一冊すべてをデザインしてくれた羽良多平吉君の示唆によっている。

この本は、いまでもそうとう気にいっている。良寛についてそのとき言いたかったこと、感じていたことをあらかた書き入れたという気分だし、それ以上のものを積みこむと、良寛が硬直してしまうか、すたすたとどこかへ去っていくような、そういう「すれすれ」も書いたように思えた。

去来の良寛、加減の良寛、ずれ、連字連音、化外、フラジリティ、買い物、ハイパーカリグラフィ、文字上一味禅、香ばしさ、残年を払う耳、融通無碍の塵、真から行して草々、無常迅速の書‥‥。

新しい言葉もふんだんに織りこんでみたが、いずれも風が吹けば、さっと動向を攫(さら)うものばかりにした。良寛を書いて、見方や思いが安定してしまっては良寛ではない。良寛はいつだって「そめいろの風」なのだ。

↓狐は前の 川原より 魚をくわへて あたへたり

↓兎はあたりに 飛びとべど

↓何もものせで ありければ

↓兎は心 異なりと ののしりければ はかなしや

あれから10年がたった。

『外は、良寛。』は版元の事情で再版もなく、古賀君も編集部を去った。

ぼくのほうは、そのあいだに良寛についての見方が変わるということはなかったものの、良寛についての書物はずいぶんふえた。

ときどきそれらを読んで、何度か良寛を思い出すこともしばしばのことではあったが、ぼくの中の良寛はあまり変わっていない。こういうことはちょっとめずらしい。しかし、何か一陣の「そめいろの風」がそこにほしいときは、やはり良寛を持ち出していた。

とくに雪の降る日は、なんだか良寛なのである。「淡雪の中にたちたる三千大千世界」がほしくなる。また「その中に沫雪」を、見たくなる。

そのひとつ、その日は大雪となった新潟の鍋茶屋で未詳倶楽部を催したときは、大倉正之助君を招いて鼓を打ってもらったのだが、そのときの会題「舌鼓」を、ぼくは初めて良寛様に和紙に書いてみた。ぼくが良寛の書に似せて書いたのは、いまのところその雪の日の鍋茶屋でのことだけである。

こうしていま、ぼくは「千夜千冊」の千冊目にさしかかっている。この千冊目を良寛にしようと思ったのは、第1夜が中谷宇吉郎の『雪』であったからである。

それなら千冊目は淡雪の三千大千世界で応じるのがいいだろう、それなら良寛だと、そう思えた。そう思えたとともに、『外は、良寛。』を淡雪の歌で始めて沫雪の歌に終えていたことが、ぼくなりのささやかな僥倖と思えた。

良寛は、淡雪の中にすっくと立ちあがっていく水墨さながらの三千大千世界を感じた。その中にまた無数の沫雪が舞っている。

それを茫然と見ているのは良寛であるが、はたして良寛が雪になって見ているのか、雪が良寛になって降っているのか、その境い目はもはや、ない。そうしてそのままに、極微にも極大にも、いつまでもいつまでも、雪はアンドレイ・タルコフスキーの全映像のごとく(527夜)、ひたすら舞っているのである。

一沫の良寛が一千の雪となり、三千の良寛が一泡の雪となる。そのように雪と良寛がしきりに降りつづけているわけなのだ。

これならば、「雪は天からの消息である」と端倪した中谷宇吉郎にも、きっとふさわしい。そう思った。こんな良寛の消息もある。

かぜまぜに 雪はふりきぬ

雪まぜに 風はふききぬ

うづみびに あしさしのべて

つれづれと草のいほりに

とぢこもり うちかぞふれば

きさらぎも

ゆめのごとくに すぎにけらしも

憶えてくれている人などなかろうが、ぼくは『外は、良寛。』の最後を、こう書いたのだ。

「ただただ良寛の淡雪が降っていたのです。気がつけば、外は良寛――、良寛だらけです」。

↓兎(をさぎ)はかりて 申すらく

↓猿(まし)は柴を 刈りてこよ

↓狐(きつに)はこれを 焚きて給(た)べ

これで、今夜の千冊目が良寛になった理由を、ひとつ、書いた。実は、もうひとつ、かわいらしい理由があるのだが、それについてはあとで書く。

そこで今度は、もう少しだけ、今夜かぎりの良寛について付け加えたいことを思いつくままに書いておく。

一番書いておきたいことは、無常の速さをどこで見るかということである。

良寛が、三千大千世界の一点が全点となり、全拠が一隅になるような目眩く関係を、それらの旋回曲折のうちに眺めているというのは、むろん雪の日だけのことではなかった。おそらく全生涯全日にわたって、日がな終日(ひねもす)、そういう無常旋転を感じていた。

しかし、その無常迅速・無常旋転を、どこで見るか。外ではない。中でもない。すれすれに無常の活動とともに、見る。そこが良寛だったのである。

そういうことを如実に言葉にしている漢詩も少なくない。2行ずつ、別々の漢詩から採って任意にならべてみた。

一路 万木の裏(うち)

千山 沓霞(ようあい)の間

過去は已に過ぎ去れ 未来は尚未だ来らず

現在 復(また)住(とど)まらず 展転 相依るなし

去る時 是れより去り

来る時 是れわり来る

三界は客舎の如く

人命は朝露に似たり

一朝分飛の後

消息 両(ふたりながら)茫々たり

人生 浮世の間

忽として陌上(はくじょう)の塵の如し

いずれも全と一、瞬時と永遠、本来と将来とがあっというまに交差する。その行き来、そのすれちがい、その往還と反転とに、良寛の目は動き、良寛の手が動く。

これらがあたかも一連の漢詩に見えるのは(そのように選び置いたのではあるが)、良寛の漢詩の用語用法がほほ同じ骨法をもっているからである。ここにもあるが、しきりに「展転」という言葉を使っている。

良寛には若いころから激しい無常感があった。「無常 信(まこと)に迅速 刹那刹那に移る」の詩句もある。良寛はどんな片々(へんぺん)の動向にも「永遠と瞬時の交代」を見た。

このような見方は良寛が最後の最後まで貫いた見方であって、そこには、どんなときにも「寸前と直後」を決して切り離さないという見方が躍如していた。

これは、書においては良寛の書が「手前の書」「渦中の書」「事後の書」に放埒されていることにあらわれ、漢詩や和歌にあっては、光景の前後や消息の前後をこそ詠じるという特徴にあらわれる。良寛は俳句も作っているのだか、この感覚の表現は俳句にもあらわれた。たとえば、「風鈴や竹を去ること二三尺」。このメトリック、このディマケーションなのだ。

そのことは、とりわけ貞信尼が書きとめた良寛末期の歌が、次のようだったことに、最も劇的にそして最も哀切に、表象されている。

うらをみせおもてをみせて 散るもみじ

ここには「淡雪の中にたちたる三千大千世界(みちあふち)、またその中に沫雪ぞ降る」が、そのまま再現されている。

斎藤茂吉(259夜)も良寛に惚れていた人である。この良寛の辞世ともいうべき歌は、茂吉を打倒し、良寛を学ばせ、それを超克させる勇気を与えた。母の死に向き合って、茂吉は茂吉なりに良寛から放たれた燕になった。

貞信尼についても、一言書いておく。

この女性は長岡城下の藩士の娘で、17歳で医者に嫁いだものの性格があわず、別れて23歳で剃髪した。そこからまだ見ぬ良寛にずっと憧れるという日々になっていく。

それほど良寛がよく知られていたか、貞信尼が狙い定めた意中の人だったということだ。たんに憧れただけでなく、良寛を敬慕して、縁のありそうなところを訪ね歩いた。住まいのあった柏崎から信濃川をこえ、与板、島崎、出雲崎、寺泊などまで出向いている。それが30歳のときに良寛にまみえ、そのまま良寛の死までを傍らで尽くした。そのとき良寛は70歳になっていた。

この最初の出会いの時のことを、貞信尼は「きみにかくあひ見ることのうれしさも まださめやらぬ夢かとぞおもふ」と詠んだ。よほどの感動だったのである。それを安田靫彦が日本画にした。

それからの二人は老人と娘でありつつも、恋人のようにふるまっている。良寛が貞信尼の墨染の装いを見て「カラスのようだ」と笑い、自分はさしずめ山ガラスだといえば、貞信尼はコココと笑って、「それなら私は子ガラスだ」とはしゃいだ。そのときの歌がある。

とびはとび すずめはすずめ さぎはさぎ

からすとからす 何があやしき

ぼくは『外は、良寛。』に、これではまるで中島みゆきか研ナオコの歌のようだ、と微笑しながら書いたものだった。しかし、そういう歌を、良寛と貞信尼が越後の片隅で二人だけの大ヒット曲にしていたということに思いいたったとき、涙がこらえられなかった。

その良寛が貞信尼に、最後の最後に書きとめるように言った歌が、「裏をみせ表をみせて散るもみじ」だったのである。いずれも貞信尼の『はちすの露』に記録されている。

↓言ふが如くに なしければ

↓炎の中に 身を投げて

↓知らぬ翁に あたへたり

ところで、今夜に良寛を選んだのには、もうひとつの偶然の符牒があった。

今夜は「千夜千冊」を書きはじめての、4度目の七夕にあたっている(812夜)。その7月7日にちょうど千冊になるのも何かの不可思議で、ぼくとしてはこういう「めぐりあわせ」は尊びたい。

そして、やや意外なことかもしれないが、良寛には七夕の歌が少なくなかったのである。18首にのぼる。その大半が棚機津女(たなばたつめ)の期待と悄然を詠んでいた。たとえば、次のような3首である。

天の川 やすのわたりは近けれど

逢ふよしはなし秋にしあらねば

久方の天の川原の たなばたも

年に一度は逢ふてふものを

人の世はうしと思へど 七夕のためには

いかに契りおきけむ

またしても、なんとも哀切な歌ばかりだが、北川省一はこれらの歌は、きっと維馨尼を棚機津女に託したからであろうと言う。

維馨尼(いきょうに)は文政5年(1822)に58歳で死んだ。そのとき良寛は65歳である。やはり良寛を慕い、良寛も維馨尼を慕った仲であったが、途中で徳昌寺の師にあたる虎斑和尚の頼みで大蔵経八千巻入手の托鉢勧進をするために、江戸に行ってしまった。文化14年くらいのことである。良寛にはそれがたとえようもなく寂しかったが、やがて維馨尼がもちかえった仏典の香ばしさと、万葉の夢と、本居宣長の『漢字三音考』の湯気は(992夜)は、良寛を唸らせる。このころの良寛の万葉探求はすさまじかったのだ。

けれどもその維馨尼が死ぬと、居ても立ってもいられなくなった。はっきりした行き先はわかっていないのだが、1~2年を旅に出た。良寛が、故郷に戻ってきたのは文政7年である。

それから数年がたって、貞信尼がカラスの子のように良寛の懐に飛びこんでいったのだった。

はたして良寛が、維馨尼を織姫や棚機津女に見立てていたのかどうかは、わからない。

そういうことだったかもしれないが、良寛という人はつねに微妙なるフラジリティに目を凝らし、いつも遠のいては近づき、近づいては遠のく消息に耳を澄ましていた人だから、牽牛織女の寸暇のような天体の逢瀬は、もとより良寛の好むところであったにもちがいない。

↓翁はこれを 見るよりも 心もしぬに 久方の

↓天をあふぎて うち泣きて

↓土にたふれて ややありて

↓胸うちたたき 申すらく

こういう七夕の良寛にも向いて、千冊目がやってきたのである。いや、もっというのなら、淡雪と七夕のあいだに、この千冊目は良寛となっていった。ぼくにはこれが、盂蘭盆会の灯火が点じられたようにも見える。

その「千夜千冊」について、最後の七夕の夜に何もふれないのも妙だから、ごくごく少しだけ裏の事情を話しておくことにする。

実は「千夜千冊」は、さまざまな縁からは、できるかぎり自由に書こうとして始めたものだった。だから知り合いだからといってその著書を採り上げるというふうにはしていなかった。ずいぶん多くの知友や友人に不義理をしてしまったものである。それでも縁とは動くもの、ついつい縁にも導かれてもいった。

昨夜、ぼくはオデュッセウスの帰還を扱って、航海を終える者にはそれなりの身支度があるということを書いたけれど、その身支度には、自分が果たすべきことを果たしきれなかったという忸怩たるものも交じっている。これについてはきっとなんらかの恰好で、かたちを整えなければならないものなのだ。

↓いまし三人(みたり)の 友だちは

↓いづれ劣ると なけれども

↓兎はことに やさしとて

しかしながら、もう少し気楽にふりかえってみると、自分でもそういうものかと思うことも多かった。たとえば選本については、いつも数冊ずつしか予定にのぼらないようにしてきたということがある。それも前夜や当夜になっての変更も、けっこう多かった。

読書も、それについての感想も、つねに当日当夜の気分とは無縁でいられないということなのである。しかも、自分の「心」や「意識」なんぞを過信したら、それでオジャンなのである。あくまでその夜の一冊と向き合う気分との連動にのみ、書くべきものが立ち上がるだけなのだ。

良寛は「わが心ありやなしやと探りみれば空吹く風の音ばかりなり」と詠んだけれど、まさにその通り。ひたすら雪を見つめ、ひたすらカラスであろうとしなければ、一冊を好きにも自由にも書けないものなのだ。

だから、選本もせいぜい3~4冊を、子供が手にする風車のようにかざしているだけだった。それも走っていなければ回らない。3、4日ずつ風に向かって走り、その風車の羽に夢中になり、それがふと止まりかけたところが、その夜の一冊なのである。それをただただ繰り返す。

スタイルやテイストやフォーマットを得意手でカバーすることも、できるだけ避けるようにした。

それゆえ、「千夜千冊」にはぼく自身が予想していたよりもずっとずっと、技法が片寄らなかった。一度使った編集技法はできるだけ、他には避けた。むしろその一冊に出会えて浮かぶスタイルやテイストを使うようにした。そんなことも思い出す。

たとえば、起源については『ヨブ記』のごとく(487夜)、発見は『和漢朗詠集』のように(158夜)、シナリオ化はJ・G・バラードの映画化のために(80夜)、手紙は寺山修司に向けて(413夜)、腰つきは『おどりの美学』の前で(325夜)、作家のクローン化は11人のポオに(972夜)、文体模写は『枕草子』ふうで(419夜)、道先案内はダンテのときに(913夜)、共闘は大杉栄やゲバラとともに(736・202夜)、というふうに。

たとえ何かが得意だからといって、誰にでも何にでもあてはめていたのでは、千夜はせいぜい2~300夜くらいのところ、それ以上は続かなかったろう。

もうひとつだけ加えておけば、書くにあたっては好き嫌いをはっきりさせたということだ。

良寛にも「三嫌」がある。「詩人の詩」「書家の書」「料理人の料理」である。良寛はこれを嫌って、自分の好みを貫いた。詩も和歌も、良寛はつねに良寛ふうだった。実際にも「誰か我が詩を詩と謂う 我が詩は是れ詩に非ず」と書いた。良寛は自分で好きにエディトリアル・ルールをつくった人なのだ。

「千夜千冊」では、採り上げた本に好き嫌いがあったのではなく、それをいうなら気になる本ばかりを採り上げてきたのだが、それらを書きつつも、ぼくはぼくの好みをつねに貫いた。何が好きだということを強調し、そうでないものをあえて打擲した。

加えて、塩煎餅を食べながら書いたときは塩煎餅の味をまぜ、睡魔に流されているときはそのモルフェウスの神とともに書き、前夜に仲間と遊んだときはその余韻を入れた。下手な文章を書いたなということはあっても、いやいや書くとか、書くのが面倒になったということは、おそらく一夜としてないはずである。

しかし、「好きだ」という感情を表現することほど、難しいことはなかったのである。

・骸(から)をかかへて ひさがたの

・月の宮にぞ 葬(はふ)りける

まあ、こういうことばかりだったのだ。七夕はいつも雨に降られるというけれど、ぼくには「千夜千冊」は、いつだって降ればどしゃぶりだったのである。

それが一冊をめぐる文章というもので、それを4年も続けると、なんだか向こうからホメーロスの六脚韻がやってきてくれるというものなのだ(999夜)。

というところで、今夜の冒頭から「↓」印をもって引用しつづけてきた良寛の物語詩について証かすときがやってきた。

これは『月の兎』という、良寛の創作長歌なのである。もう一度、冒頭から続けて読んでもらえばわかるように、兎が自分は何もできなくて、みずから火の中に飛びこんでその身を焼いて献じようとしたという、仏教説話(今昔物語)からの寓意の長歌であった。

その話に良寛はつねづね深く感じるところがあったようで、いくつもの詩に変えていた。そのつどに言葉を変え、思いを慎ましくもし、丹念にもしているが、兎に向けた絶対的な敬意というものはまったく変わらない。ここにあげたのはそのひとつで、次のように結ばれている。

↓今の世までも 語りつぎ

↓月の兎と いうことは これがもとにて ありけると

↓聞く吾(われ)さへも 白袴(しろたえ)の

・衣の袖は とほりて濡れぬ

以上、だいたいのことを書いた。あらためて思えば、良寛は「いろは」と「一二三」(ひふみ)の人だった。いつも、最初に戻って「いろは」「一二三」と手鞠を打つように、歌を詠み、漢詩を作り、書に遊んだ。

竪一行双幅

いったい良寛が、どうしてそのようになれたのかということは、すでに10年前に書いたので、それを読んでもらいたい。そうでなければ、水上勉さんの『良寛』を読まれるとよい(674夜)。これも心に滲みる一冊である。それも億劫なら、次の歌を読まれたい。

つきてみよ

一二三四五六七八九十

(ひふみよいむなやここのと)を

十(とお)でをさめて

また はじまるを

では、結論である。

良寛の生き方は、「脆弱を恐れず、寂寥を忘れず」というところにあった。なぜ、弱っちくてはいけないのか、なぜ、寂しくちゃいけないか。そう、良寛は問うたのだ。弱いのは当たり前、淋しいのはもっと当たり前、それでいいじゃないかと問うた。

柴の戸のふゆの夕べの淋しさを

浮き世の人にいかで語らむ

良寛は強がりが大嫌いで、威張っている者をほったらかしにした。引きこもりも嫌いだった。そういうときは古き時代のことに耽るか、野に出て薺(なずな)を摘んだほうがいいと決めていた。

ものおもひすべなき時は うち出でて

古野に生ふる薺をぞ摘む

こうして、良寛はどんなときも、一番「せつないこと」だけを表現し、語りあおうとした。「せつない」とは古語では、人や物を大切に思うということなのである。そのために、そのことが悲しくも淋しくも恋しくもなることなのだ。それで、やるせなくもなる。

しかし、切実を切り出さずして、何が思想であろうか。切実に向わずして、何が生活であろうか。切実に突入することがなくて、何が恋情であろうか。切実を引き受けずして、いったい何が編集であろうか。

ぼくは思うのだが、われわれはあまりにも大事なことを語ろうとはしてこなかったのではないか。また、わざわざ大切なことを語らないようにしてばかりいたのではなかったか。良寛の詩歌を読むと、しきりにそのことを思いたくなる。

これは「千夜千冊」全冊を終えての、結論である。

無常 信(まこと)に迅速

刹那刹那に移る

紅顔 長く保ち難く

玄髪 変じて糸となる

いざ歌へ われ立ち舞はむひさかたの

今宵の月に いねらるべしや

いざさらば われは帰らむ 君はここに

いやすくいねよは 明日にせむ

これで「千夜千冊」は、先をめざすべきいっさいがなくなりました。目標があったとすれば、これが達成とか成就ということでしょうが、はたしてそんなものがあったかどうか、いまはわかりません。

そこで、ひとつだけ尾っぽをつけたいと思います。すでに「千夜千冊」のある夜にも書いたことですが、ぼくは「尾学」というものがあるべきだと、思っているのです。今夜はそれを予告して終わります。

7月24日までの、ある一夜、あと一冊だけを綴ってみたいと思います。それをいつ書くかはわかりません。「千夜千冊」は、なんと一千一冊だったということになります。

では、諸君、その夜を!

2004年7月7日 松岡正剛

7月24日までの、ある一夜、あと一冊だけを綴ってみたいと思います。それをいつ書くかはわかりません。「千夜千冊」は、なんと一千一冊だったということになります。

では、諸君、その夜を!