父の先見

意識の誕生と文明の興亡

紀伊国屋書店 2005

Julian Jaynes

The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind 1976

[訳]柴田裕之

火元 君たち、連想は得意だよね。

学衆 編集術の基本ですからね。

火元 じゃあ、制限連想は?

学衆 まだ、教わってません。

火元 さまざまな概念や用語には、上位語・等位語・従属語の区別ができるよね。たとえばカシから木を連想するのが上位語連想で、カシからニレにいけば等位語連想、カシから角材になると従属語連想だ。また、全体語と部分語も区別できるよよね。カシから森へが全体語連想、カシからドングリへが部分語連想です。まあ、こういうふうな制限連想法というのはいろいろありうるんだけれど、これって、何をしているかというと、ストラクションをやっている。

学衆 ストラクション?

火元 ストラクションというのは、「インストラクション」(教示)と「コンストラクション」(構築)の両方の意味をこめたもので、ジュリアン・ジェインズという比較心理学者がつくった言葉でね、人間の連想的思考は意識とは関係なくとも、ストラクションでもけっこう進むというんだね。つまり、自分にストラクションを仕掛けさえすれば、こういう連想はうまくいく。

学衆 おもしろいですね。

火元 うん、おもしろいし、編集術や発想術のエクササイズにはとてもいいんだけれど、このような考案をしたジェインズは、こういうエクササイズをいくつもしているうちに、「意識」って何だろうと考えるようになったんだね。そして、意識はストラクションを除いても、そこに蟠ってあるものだということに気がついた。

学衆 意識って、心の中にある例のものですよね。

火元 そうなんだけれど、その意識というのは、実はある時代の脳に初めて生まれてきたもので、それ以前の脳の中にはなかったんじゃないかと考えた。特定の時期の脳によるというんだね。

学衆 そんな考え方ってあるんですか。

火元 それがあるんだな。

学衆 ある時代って、いつのことですか。

本書は驚くべき仮説に富んだ大著である。野心的ではあるが、とんでもない飛躍もある。主題は「言葉の世・文字の代」に何がおこっていたかということだ。その主題を、「バイキャメラル・マインド」の時代に何がおこって、それが崩れてから何がおこったかというふうな問題群に読み替えた。バイキャメラル・マインドは、本訳書では「二分心」と訳されている。

バイキャメラル・マインドとは何か。脳の両半球がブリッジされず、統合もされていない状態のことをいう。ジュリアン・ジェインズ以外にこんな用語をつかった者はない。ちょっと理由があって、今夜は「二分心」ではなくて、もともとの英語のほうをつかうことにするが、その説明はあとでする。

つまりはバイキャメラル・マインドとは古代人の脳のことをいう。古代脳だ。とりあえず、そう思ってほしい。とりあえずというのは、バイキャメラル・マインドは古代のある時期からいったん後退し、それによって形成されたバイキャメラルな社会文化も崩壊するのだが、その後もさまざまな多様な姿をとって復活するからだ。

だから本来のバイキャメラル・マインド状態とは2000年ほど前までの人類の脳の状態のことで、そこで何がおこっていたかというと、ここから神が発生した。そして言語と意識が発生してきた。そういう何らかの未然状態をさしている。

もう少しジェインズの推理文脈に沿っていえば、かつてそこには、脳の右半球に響く「神々の声」と、それに応える脳の左半球による「人間の応接」とがあったのだが、それがあることをきっかけに大きく変化して、そのあとに「意識」が誕生してきたというのである。それまでは、古代人には意識がなかったのだ。意識はバイキャメラル・マインドの崩壊後に生じたのだ。

これだけを示されたところで何が何だかわからないだろうけれど、つまりはこの本は「意識の発生の謎」に挑んだ仮説集なのである。わかりやすくいうのなら、脳と言語と意識の究極的な前後関係を仮説した。ただ、その仮説のアクシスがとんでもない構想に支えられていた。

むろんそういう脳と言語と意識の関係を仮説したたぐいの本は、少なくはない。脳生理学から遺伝学まで、言語学から認知科学まで、類人猿研究から幼児研究まで、考古学から人類学まで、これまでずいぶん「心の正体」や「意識の起源」を謳う本は多かった。そのどれを読んでも五十歩百歩、帯に短し襷に長し、どうにも隔靴掻痒のところが多かったとも、いろいろヒントになったとも言える。玉石混淆がはなはだしいので、そう、言わざるをえない。

しかし、こんな本はまったくなかった。にわかに信じがたい仮説に満ちていて、その大半が眉唾とも勇敢とも、説得力があるとも暴論とも見える。まるでイマニュエル・ヴェリコフスキーの『宇宙の衝突』を読まされたとも、いやいやジグムント・フロイトの『夢判断』を読まされたとも言えるのだ。

ちなみにぼくは、この本にはずっと以前から親しんできて、この奇っ怪な仮説がアタマのなかから離れたことがなかった。ときにはジェインズの仮説をぼくの編集的世界観の“某所”に装填し、こっそり変更を加えてもいた。

学衆 どうしてそんな途方もない仮説の本を隠していたんですか。ずるいですよ(笑)。

火元 べつに隠してなんかないよ。さっき「ちょっと理由があって、二分心という訳語ではなくてバイキャメラル・マインドという言葉をつかう」と書いたけれど、これは、あまりにこの本に親しんできたせいなんだ。

学衆 そんなに長いつきあいですか。

火元 この本がアメリカで出版されてまもなく入手した。アメリカで入手したんではなくて、工作舎のエディターで、フォーラム・インターナショナルのスタッフでもあった内田美恵がプレゼントしてくれたんだね。彼女はアメリカ領事の娘さんで、ぼくの英語型の仕事をずっとフォローしてくれていたんだけど、その美恵ちゃんがあるとき、「松岡さん、バイキャメラル・マインドという原始的な脳のことを仮説して、そこから言語や意識が発生してきたという本なんですけど、読んでみます?」と言った。むろん「読みたい」と答えた。いまから30年ほど前のことだけどね。

学衆 それでバイキャメラル・マインドという言い方そのものに愛着があるんですか。

火元 そうなんだろうね。せっかく本書の訳者の柴田さんが「二分心」という訳語をあてがっているのにね。きっとそのほうが、ぼくのアタマの中に鳴り響いていた「なにもの」かと呼応してくれるからでしょう。

学衆 で、そのジュリアン・ジェインズって何者なんですか。

この本は、まさしく「言葉の世・文字の代」をめぐる最大無比の謎に挑んだうえでの仮説を提出している。それゆえあらかじめ断っておくけれど、この仮説が“真相”を言い当てているかどうかは、どうにも判断のしようがない。あとでわかるだろうが、とうてい証拠をあげることができない仮説的素材でつくられた箱根細工のような玉手箱になっているからだ。

玉手箱だから、あやしげなところもいろいろある。多くの魅惑的な指摘や示唆に富んでいる一方、構成や文章にはかなり粗雑なところがあるし、概念規定にもいくつもの曖昧なところがのこる。もしもロジック・ビルディングの出来ばえで本書を評価するのなら、とうてい合格点に達していないとも言いたくなる。

そのうえ、どうでもいいのだが、学界はいまなおどんな“認定証”も発行していない。では、みんなが気になっていないのかといえば、かつてのぼくがそうだったように、おそらくこっそり気にかけている。アメリカのメディアは「20世紀で最も印象にのこるだろう重要な著作」とか「ダーウィンかフロイトの再来に近い衝撃」といったセンセーショナルな扱いもした。公然と賛意を示した研究者たちもいる。認知科学者のダニエル・デネット(969夜)やアントニオ・ダマシオ、またジュディス・ワイスマンやトール・ノーレットランダーシュらはこの仮説の継承に乗り出した。が、他方では、「本書の独創的発想の重みは大きすぎて、人間の心はこれほどの重荷を担えるようにはできてはいないだろう」といった批評も多かった。

もっととりつくシマのないこともある。ジェインズは、大著ではあるものの、この本を一冊書いただけで死んでしまったのだ。1982年版の序文には『意識の帰結』という本を書くつもりだと予告もされていたけれど、これは陽の目を見なかった。いったいこの人、どういうつもりだったのか。

一応、経歴めいたことを紹介しておくと、ジュリアン・ジェインズは1920年に生まれて、10年ほど前の1997年に死んだ。1966年から34年にわたってプリンストン大学で心理学を教えていた。たいそう人気のあった先生だったらしい。専門は比較心理生物学である。

研究者としてのジェインズは、ハーバード大学とマクギル大学で修士と学士をとったあと、イェール大学で心理学の博士号を取得し、プリンストンで教えるようになってからは、鳥のインプリンティング(刷りこみ)やネコの求愛活動などのエソロジー(動物行動学)にとりくんでいたのだが、しだいに人間の意識の研究に関心をもつようになり、人間相手の臨床実験をしていた。そのあいだにさまざまな構想が芽生えたのであろう、しだいに脳考古学から歴史人類学におよぶ人間科学と人文科学の全般を自身の研究にとりこんで、ついにユーレカ! 1976年に本書をまとめたという経歴になる。その後はこの構想を各地で講演しまくったようだ。

けれども、これだけの経歴をひっさげていながら、その成果がたった1冊の本書だけというのは(論文はあるが)、なんだか納得しにくい。発想はすこぶる豊かで、連想も図抜けて長けてはいるのに、研究者としての基礎については論証から逸脱しすぎているとも見えるのだ。

とはいえチャールズ・パース(1182夜)やフランシスコ・ヴァレラ(1063夜)という例もある。そのうちジェインズの仮説構想が形を変えて大きな実を結ぶこともあるのだろう。

学衆 いやあ、凄い人ですね。パースやヴァレラと匹敵するんですか。じゃあ、アブダクションな人か、オートポイエーシスな人なんですね。

火元 さあ、そういうふうになるかどうかは、諸君次第だね。ぼくはジェインズの本書だけでは、そこまでいかないだろうと見てきたので、今後もこれをもっと編集していくいべきだろうと思っている。でも、もしジェインズがいなければ、まったくこの方向の議論は一歩も前に進まなかったかもしれないね。そこはたしかにパースっぽい。

学衆 どこが傑作で、どこが駄作なんですか。

火元 それが箱根細工のように入り交じっている。ただ、古代の脳が見たその知的光景の再現者として、たった一人でその作業にとりくんだという突出までの前人未踏のプロセスは、やっぱりたいしたもんです。けれども、この分野をどのように継いでいけるのか。きっと脳考古学や文化人類学がバラバラに切り刻んでしまうような気もするね。

さて、本書で最も不満がのこるのは、ひとつはバイキャメラル・マインドについての説明があまりに不足しているということ、もうひとつは歴史詮索や症例詮索があまりに過剰になっているということである。したがって、以下のぼくなりのサマリーは、たとえ舌足らずになろうとも興味深いところだけを、煮詰めてコンデンセーションしているということになる。

最初にジェインズ以前に、「意識」の正体をめぐってどんな仮説が試みられてきたのか、それを点検しておこう。それらはいずれもジェインズが最終的には退けた仮説だったけれど、この点検を見れば、ジェインズが考えている「意識」がどういうもので“ない”のかという見当がつく。

(A)は、私たちが内観において感じる一連の主観的な状態は、系統発生的な進化のプロセスをずっとさかのぼって、ついには相互に作用する物質の基本的な属性にまでいたるだろうというものだ。いわゆる新実在論にあたる。これはジェインズからすると、問題の核心を人間と自然との相互作用に追いやりすぎている。しかしながらここには、この仮説がもたらされてきた渦中で、サミュエル・アレクサンダーの「共現在」、アルフレッド・ホワイトヘッド(995夜)の「抱握」といった忘れがたい見方も生じていた。

(B)は、意識の正体を(A)のようには物質に帰属させることはできないが、あらゆる生命体の基本的な属性とは関連づけられるだろうというものだ。ダーウィンやティチェナーなど、多くの進化論者が与する。原形質の属性に意識の萌芽を発見しようというものだが、しかし、ミミズを切断したらミミズがもがくからといって、そこに意識を認めるわけにはいかない。

(C)は、意識のルーツを物質にも生命にも辿るのではなく、生命がある程度の段階に進化した時点を特定しようというものである。この仮説はとても多い仮説だが、実はたいていは「連合記憶の出現」、あるいは「学習の出現」をもって意識発現のルーツとする。ジェインズの初期の研究もこの時点に向かっていたようだ。けれども迷路に入れたゾウリムシやネズミがいかに学習効果を見せようとも、そこに意識があるとは言いがたい。意識には自己意識が芽生えていなければならない。

(D)は、自然界や生物界へのアプローチから離れて、人間社会における観念や信条の発生をつきとめれば、そこに意識の発生のあとも見えてくるだろうというものだが、これはあきらかにアトサキをまちがえている。意識があったから観念や信条が派生したのである。

(E)は一種の傍観的悲観論で、意識は実はなんら重大な役割をもっていないのではないか、意識は「配線や回路が出す熱」であり、きっと随伴的な現象だろうというものだ。これはシャドワース・ホジスン、ウィリアム・ジェームズ、トマス・ハクスリー、サミュエル・ジョンソンらが哲学を非難する姿勢に似すぎている。けれども意識は意外にも哲学よりずっと素朴で、ずっと粗雑なものなのだ。

(F)は(E)の反対に、意識を不名誉な傍観性から救出するためのアプローチになっていて、スチュアート・ミル、ロイド・モーガン、アンリ・ベルクソン(1212夜)らが「創発的進化」とか「創造的進化」とかと名付けてきたものである。これは、ある種の属性はそれが発達してきた系そのものとの関連の影響のもとにあるという、いわゆる反還元主義的なアプローチではあるけれど、創発的属性として意識を説明しようとすると、結局は生命体のすべてのメカニズムに関連しないではいられなくなる。そのため、また(B)に戻ってしまいかねない。

(G)は、長らく心理学の中心の位置を占めてきた、悪名高い行動主義によるアプローチだ。J・B・ワトソンの業績にあきらかなように、まさに「内観された意識」なんてものを撃破する。しかし、この行動主義が流行したのは実験プログラムの成功によるもので、意識の解明とはまったく関係のないものだった。

(H)は、これまでのなかではジェインズがいっとき一番の関心を寄せたもので、脳の網様体のような部分に意識の発芽を見いだそうとした。神経化学的に意識の発生にとりくもうというものだ。最近はこの分野が大流行である。しかし、たとえ何十億ものシナプスの発火現象とニューロトランスミッター(神経伝達物質)の作用を調べあげ、そこに意識の紐帯を発見しようとしても、それはかなわぬ相談なのである。なぜなら、脳は脳自身を覗いてはいないからだ。意識とは、意識に先行する何者かが意識を覗いた痕跡のことなのだ。

火元 これらがジェインズが前もって退けた仮説群なんだね。仮説というより、考え方や見方のアプローチ点検ということかな。

学衆 やっぱり凄いですね。これはダメ、これはここがおかしい、これはブレークスルーしていない。そういうのを次々に引き算してるんですね。

火元 とくに最後の(H)で説明しておいたような、「意識は意識以前のものによる観察の賜物だ」というような見方は、(A)から(H)までのアプローチにはまったく見いだせないよね。

学衆 そうすると、ジェインズは何をもって新しい仮説のきっかけにしたんですか。まだ誰も思いつかなかった仮説に行くわけですよね。

火元 ここまでのジェインズの考え方をあえて整理すると、こういうことが言えるだろうね。経験に意識は必要だが、意識に経験は必要がない。学習に意識は必要だが、意識に学習は必要はない。そして、思考に意識は必要だが、意識に思考は必要がない。こういものだね。で、意識というのは、これらの経験・学習・思考の前提のうえに成立したものでは“ない”はずだというわけです。経験や学習や思考なら、うまくストラクションしていけば、存分な成果は得られるからね。

学衆 ということは、ストラクションではないものから意識の起源をさぐるんですか。

火元 そう、そう。そこがおもしろい。編集工学的にいうと、ジェインズはまずストラクションで編集的連想の可能性のギリギリまで進んでおいて、そこから一転してリバース・エンジニアリングしてくるんだね。

学衆 ああ、そういうことですか。

火元 そのリバース・エンジニアリングするときに、いくつかの「道具」というか、「手鏡」というか、「手摺り」を用意する。で、それを使ったとたん、ジェインズの推理の方向はリバースしながら加速する。

学衆 へえ、その「道具」というのはどういうものですか。

火元 それが「アナローグ」と「メタファー」というものなんだ。

こうしてジェインズは、意外なアプローチをもって意識の本体に一挙に近づこうとしていった。ごく手短かに案内しておく。

まずは「意識」という言葉に代えて、「私のアナローグ」という言葉をつかう。アナローグとは「類似物」「似せられたもの」ということだ。そのアナローグは、どの部分も、それらが類似しているようなものでできている。そういうアナローグが「私」に関与すると、「私のアナローグ」というものになる。これは「私っぽいもの」というのではなくて、「私をつくりだした何か」というアナローグだ。

ごくかんたんな例で説明をしてみる。地図を想定してみてほしい。地図はアナローグそのものである。ニールス・ボーアの原子モデルのように、未知のものを説明するものではない。アナローグとしての地図は、「ここに赤坂の駅があって、ここからTBSを通って稲荷坂に出ると」といったふうに説明するとき、赤坂駅とTBSと稲荷坂を点と線と点で結んだ図示上のものは、実際の赤坂の土地の上にあるものと“似せられたもの”だという約束にもとづいている。

つまり、地図と現実とはアナローグで相互に埋めつくされることによって成立しているのである。それが地図というものだ。

これと同様な関係を「私」にあてはめると、そこに、実体や実態はどういうものかはまだわからないのだが、とりあえず「私のアナローグ」というものができる。これは自分自身の類似物をあらわしている。正確にいえば「自己意識を用意した何か」というものだ。そこで、この関係をひとまず「意識」(私っぽいもの)と「意識ならざるもの」(実は意識以前のもの)の相互投影の関係とみなすのだ。

次に、もうひとつの道具をつかう。それは「メタファー」である。比喩である。説明するまでもなく、メタファーでは「比喩されたもの」と「比喩した言葉」によって“それ”が関係づけられている。ある事物や出来事を示すのに、別の事物や出来事が援用されている。

そこでジェインズが勧めるのは、意識というものも、まだ何かはわからない“それ”をめぐって、何かと何かがメタファー関係としてあらわれたものだろうとみなすことだ。これはまさしく「鍵」と「鍵穴」の関係にまつわってくる状況になってくる。

これで、とりあえずの準備ができた。ここで、ジェインズは意識が人類史に登場してきたという「当初の場面」を想定し、そこへ一気に飛んでいく。その当初の場面というのが古代脳のバイキャメラル・マインド状態なのである。

学衆 バイキャメラル・マインド状態って古代人に特有の脳の特色のことなんですね。

火元 紀元前2000年あたりまでの古代脳のことだね。

学衆 そこに意識の起源があったわけですか。

火元 意識の起源を用意した何かの状態があったわけだ。それがバイキャメラル・マインド状態なんだね。

学衆 かんたんにいうと、どういう脳の状態ですか。

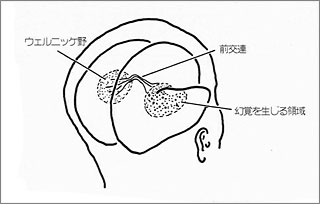

火元 今日の最新の脳科学ではなくて、ジェインズが考えていた脳科学では、両半球の機能が統合できていない時期をさしている。これをダブル・ブレインというんだけれど、そのダブル・ブレインでは両半球は、いまでいう右脳と左脳のようには連携プレーをしていないらしい。で、その段階では意識はまだ「意識ならざるもの」だったわけだね。ところが、このダブル・ブレインのある段階に「声」のような、「言葉」のようなものが活動した。まあ、励起したとか、分節化したといってもいいと思うんだれど、そうするとそこにバイキャメラル・マインド状態が生じたというんだね。

学衆 それが意識の起源?

火元 意識を立ち上がらせる「類似物」ができた。つまりは意識のアナローグができた。

そもそも意識はニュッと出てきたのかといえば、そんなことはありえない。それ以前に何かの用意があったはずである。その用意は、神経系の起源やニューロトランスミッターの作用をさかのぼるだけでは見つからない。なぜなら、意識はそれ以前の「意識ならざるもの」を手鏡や手摺りとして使っていて、その手鏡や手摺りの具合に意識が出現しているはずであろうからである。

その意識の出現の場面とはどういうものだろうか。意識がなんらかの持続的な時間っぽいものに所属しているだろうことは、見当がつく。時間の流れがないかぎり、意識は意識である状態を維持できない。それでは、意識あるいは意識以前のものは、どういうところに出入りしていたと見ればいいのか。

ジェインズは、意識がかかわっている時間が、あるフェーズでなんらかの空間に変換されたときに、「意識ならざるもの」は「意識」になるのだろうと見た。そこでは、非意識が所属していた時間が、なんらかの理由で意識を所属させる空間に劇的に変貌するということがおこったはずなのだ。つまりそこでは、いまだ人類史で名付けようのなかった「時間から空間への変転」がおこっていたはずなのだ。

そうだとしたら、そこには「私のアナローグ」とさきに名付けておいたものと関係のありそうな、しかし「私」なんてものはまだそのカケラも発生していないだろうから、その「私」をまるっきり引き算した何者かが、実は関与していたにちがいないのではないか。そう、ジェインズは予想した。

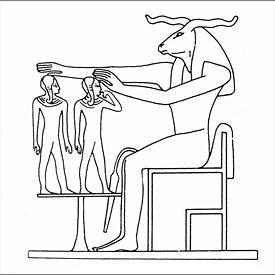

その何者とは何者か。それは今日のわれわれがもっている知識の総勢をかけて言っても、「神」と言わざるをえないものであったはずである。いや、「神のアナローグ」がそこに前哨していたということであったはずだ。時間に所属していた神が、人間史の発達のなかで空間の次元をもったのである。

かくてジェインズは、この「神のアナローグ」を用意していた状態を、古代におけるバイキャメラル・マインド状態とみなしたわけである。それは左右の脳の半球の片方に出現した神だった。

学衆 ええーっ、神さまはバイキャメラル・マインド状態のときに出現したんですか。それも片方の脳に?

火元 その神っていうのはね、あれこれの具象的なイコンとしての神ではなくて、「神の声」なんです。それが古代人の脳に“幻聴”のように聞こえた時期があって、それがだいたい2000年以前までのことだというんだね。それ以降は、これが縮退してしまった。ダブル・ブレインがつながったからね。

学衆 神さまが片方の脳の半球だというのは、どういうことですか。

火元 ジェインズは「神の声」は右の脳半球に聞こえたというんだけど、どうもそのエビデンス(証拠)ははっきりしない。『神々の沈黙』のなかでは、幻聴者や統合失調症や催眠効果などのいくつもの精神医学的な症状を含めて、一応あれこれの証拠さがしをしているけれど、あんまりスッキリしていませんね。むしろジェインズはかえって古代の神話や叙事詩のほうにその証拠を発見するんだね。

学衆 2000年前の古代の状況から証拠をさがすんですか。

火元 うん、バイキャメラル・マインドでは、命令をくだす「神の声」と、それに従う「人間の応接」とが二分されていた。そのことは古代神話のいろいろな場面にのこっているというわけだ。とくにホメーロスに注目した。

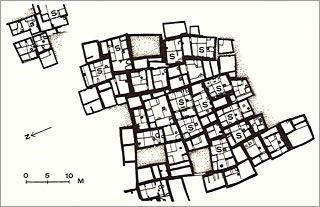

ジェインズが独創的だったのは、バイキャメラル・マインドと意識の起源を結びつけたことにあっただけではなく、そのバイキャメラル・マインド状態に似た神聖政治や神聖社会文化が、その紀元前2000年あたりをさかいに頂点を迎えたことを、この古代脳仮説に強く結びつけたことだった。

ジェインズが注目したのは、わかりやすくいえば、『イーリアス』が語られていた時代のことである。のちにホメーロス(999夜)がその当時の語り言葉の文字化をはかったけれど、そのホメーロスの作業が「神の声」の時代をよく保存していたとしたら、これについては大方の研究者が認めているのでほぼまちがいのないことだろうが、そうだとしたら、その『イーリアス』や、それ以前の楔形文字や線文字Bによる叙事詩などには、なるほどバイキャメラル・マインド状態の言葉がそのまま記されていたはずなのである。

それは、白川静(987夜)が「絶対王の時代」とか「巫祝王の時代」と言っていた中国古代社会に似て、古代独自の呪能と、言語と、文字を創出した時代でもあった。当時は、多くの言葉と文字はまさに「神々の言葉の世」であり、「神々の文字の代」だった。平凡社新書の『白川静』に詳しく書いておいたことだ。

こうして神々は、紀元前9000年くらいから紀元前2000年近くまで、古代脳の右半球になんらかの「告示」をしつづけたのである。しかしやがて、このような時代にも変質がおとづれる。それがバイキャメラル・マインドの縮退や崩壊になっていく。ダブル・ブレインにブリッジができて、両脳が統合性をもつようになったからだ。

さまざまなことがきっかけになっただろうけれど、ジェインズはアッカドやアッシリアなどの古代帝国の確立、その帝国間での物的交易の発達、エーゲ海での火山噴火や地震の到来による自然環境の大変化、気候や温度の転変などをあげ、それの変質や変化と踵(きびす)を接するように、神聖政治にヒビが入り、たとえば「王と占い」の関係に不確実性が広まったりして、ついには古代脳に「意識」が立ち上がっていっただろうことを推理した。

すなわちここにおいて、いよいよ「神のアナローグ」から自立した「初期の自己意識」が誕生したわけである。

さて、このような推理が正しいとすると、古代バイキャメラル社会とは、比喩と物語とを生んだ原器そのものであったということになる。

本書でも、すべての意識の立ち上がりを促したのは「比喩力」と「物語力」だったということを、何度となく強調している。おそらく、これは当たっているだろう。ホメーロスの才能はその継承に役立った。

しかしもっと重要なことは、そのように比喩力や物語力によって意識が自立したにもかかわらず、この意識は自己意識の相貌をとりながら、たいそうノイズに満ちたものとなって、いつもぐらぐらして、たえず有為転変に巻きこまれそうなものだったということだ。つまり、意識はとても出来の悪いものだったということだ。

この出来の悪い意識こそ、その後の人類史をたいへんなものにしていった。たとえば人類は、バイキャメラル・マインド状態の縮退と崩壊で、それまで内側にいたはずの神を外在者にしてしまった。そのため、神の代替物や代替人やその制度に必要以上の「力」を付加してしまった。これは神聖政治の堕落であって、そうであるがゆえに、新たな宗教と哲学の登場を必要とさせた。

紀元前6世紀前後に、ソクラテス、プラトン、ブッダ、孔子、荘子、ゾロアスターらが一斉に登場してきたのは、その対策だった。かれらが総じて考えたこと、それはまさしく「出来の悪い意識をどのようにほどよく遊ばせるか」ということだったのである。

かくて、新たな哲学や宗教がめざしたことは、その思考と行動の様相を、かつてのバイキャメラル・マインド状態のアナローグにしていくことだったのである。このとき、バイキャメラル社会時代に創発していた比喩力と物語力が、ふたたび姿を変えて活躍することになる。今日に続く芸術や芸能の起源は、この復活したバイキャメラル・メタファーやバイキャメラル・ナラティヴィティにある。

学衆 なるほど、そういうことだったんですか。やっぱりかなり独創的ですよね。今日の良質な芸術や芸能ってバイキャメラルなんですね。

火元 ジェインズは、バイキャメラル・サブカルチャーについても言及していて、あまりに社会がおかしくなると、そういうときはサブカルチャーにこそバイキャメラル・マインドが復現してくると言ってるね。

学衆 それ、なんとなくよくわかります。

火元 「神の声」を聞かなくなってから発達した意識は、かなり劣化しやすいものだったということだね。そこで、何度となくバイキャメラル・マインドが呼び戻されようとしたということです。これが『神々の沈黙』というタイトルが暗示していることですね。

学衆 で、この本はどういうふうに終わっているんですか。

火元 それが終わってない(笑)。まだ続きを書くと言ったまま、中断されている。もっとも翻訳された『神々の沈黙』のほうには、初版から10年たったときの「後記」だけは収録されている。だいたい本文と似たことを書いているんだけど、ひとつだけ強調されているのは、バイキャメラル・マインドの喪失によって、人類は「恐怖」と「恥」と「性」についてあまりに混乱してしまったということかな。

学衆 うーん、イミシンですね。

火元 うん、イミシンだね。