父の先見

草思社 1999

この本はすべて笠井一子さんの聞き書きだけでできている。喋っているのは、数寄屋大工、左官、表具師、錺師、畳師、簾師、石工、庭師の8人。いずれも京都を代表する名職人の棟梁である。十数年前の取材だが、すでに鬼籍に入った名棟梁もいる。

こういう名人たちの話というもの、何を感じるといいかというと、「景色の掴み方」を感じるのがいい。職人の仕上げはなんであれ景色に向かっている。その景色がいいかどうかは、茶碗でも植栽でも同じこと(これはぼくの編集でも同じだが)、ただし、施主や注文主が気にいるように、かつ自分の職人芸が納得できる景色をつくる必要がある。自分勝手はあきまへん。そのためにいっさいの準備と工程があるわけで、その景色を棟梁たちがどこで勝負をかけているのか、そこが聞きどころなのである。

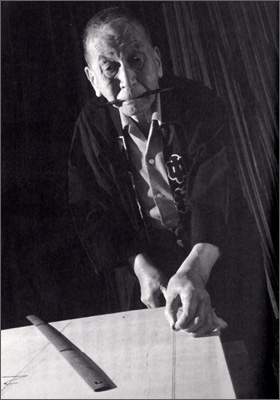

一番手は90歳直前の中村外二(そとじ)。50年前、ぼくの中京の家にも遊びにいらしていた。いま、連塾にいつも来てくれている三浦史朗さんはまだ若手の数寄屋建築家の図抜けたホープであるが、「日本」を意匠にするにはまずもって数寄屋を叩きこまれたくて、最初に外二さんのところで修行した。

【仕口・性・差し障り】 中村外二さんは言わずとしれた数寄屋大工の第一人者で、この人がいなかったら、日本の「和」なんてものはとっくにぐちゃぐちゃに倒壊していた。その棟梁が仕事を通して一番重視しているのは「仕口」(しくち)だ。仕口は木と木の接合部分のことをいう。木は一本一本が性(しょう)や表情をもっていて、それをみっちり組み合わせていくのだが、そこに仕口がおこる。その仕口に外二さんの数寄屋の秘密がある。

弟子をとるときは、人を見る。人を見るには掃除をさせる。それでだいたいのことがわかる。中村棟梁のところでは弟子が人前で仕事をするようになっても、あいかわらず5年は掃除を続けさせるらしい。そもそも建築は人格なのである。その人格も、材木に「本と末」があるように、本末がわからないようでは、すべてダメである。本末がわからないと「障り」(さわり)が出てしまう。人も家も「障り」があるようではいけません。だから「差し障り」をどうするか。それがすべてなのである。

【半坪・手際・貫・加減】 森川邦男さんは茶席用や京壁施工の左官屋さんの棟梁である。5寸か7寸の鏝(こて)をあてがわれ、半坪くらいの小さな壁で稽古をするのが、子供時代からの修行だった。それが1坪になると、とんでもなく難しい。この「半坪から1坪への飛躍」が、その後のすべてにつながっている。だから、それをまず徹底して体に染みこませる。

こうして、やっと「手際」というものが感じられるようになる。手でいろいろの際が見えてくる。しかし手際がよくなってきたからといってそれだけでは半人前、次は土加減やスサ加減が勝負になっていく。だいたい茶室の壁はたいへん薄いものだから、「貫」(ぬき・木の芯)の具合、下地竹や木舞竹(こまいだけ)の具合ひとつで、壁が死ぬ。

左官はその「加減」をチリ際で会得する。チリとは、何かと何かが接して関係しあっている一筋のところ。万事、この一筋の勝負なのである。

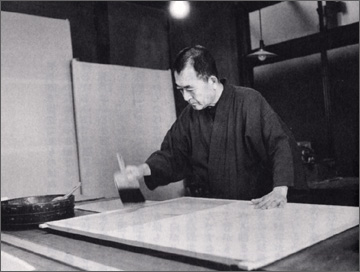

【継ぎ目・泛け・逃げ場】 伏原佳造さんは5代目の表具師。ぼくが通っていた初音中学のすぐそばにあった。いまも同じ場所に「春芳堂」があって、朝から晩まで紙張りをしている。貼りではない、張りだ。それだけが仕事なのだが、しかし容易ではない。

たとえば茶室の障子は席障子というが、これにはわざわざ紙を重ねて継ぎ目を見せる。石垣張りという。けれども紙(ほとんど美濃紙)は湿気で生きているから、逃げ場をつくってやらなくてはならない。

この伸縮の狂いと遊びを勘定に入れるのは襖や屏風でも同じこと、胴張り、蓑掛け(重ねて張る)、蓑しばり、泛(う)け掛け(薄い紙を張る)、いずれも中央を土台からほんの少しだけ浮かして張っていく。それを何種類かの刷毛(はけ)で案配するわけである。そうするとふっくらと柔らかく仕上がる。

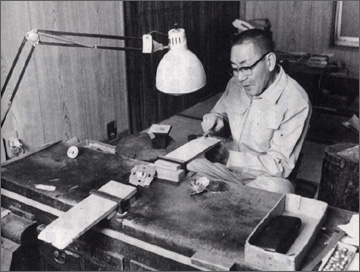

【ツメ・間・映り】 3代目の森本安之助さんは錺(かざり)師である。錺金具をつくる。ぼくは『日本流』(朝日新聞社)で親父さんのほうをとりあげたことがある。

親父さんは伊勢神宮の式年遷宮に3度にわたって従事して、最初は3年半の準備を、次は6年半をかけ、平成5年の遷宮には10年の支度(したく)がかかったという。慣れたからだんだん早くなったかというと、その逆で、だんだん支度の手間がふえていった。これは「ツメ」がしだいに見えてきたからなのだ。

錺(かざり)は板金からつくっていく。鋳物ではない。だから凹凸や曲折の「間」を読んでいく。その「間」が慣れるにしたがって間延びする。そこでツメがふえて、支度がふえる。

では、そこまでしていると錺師の個性なんかはないと思われるかもしれないが、それが甘い。職人の個性は注文でしっかり磨かれる。注文を聞けないプランナーやクリエーターはそこで落第なのである。それは「好み」の世界がわからないからである。森本さんはその好みが反映した仕上げを「映り」と言っている。まさに景色の問題だ。

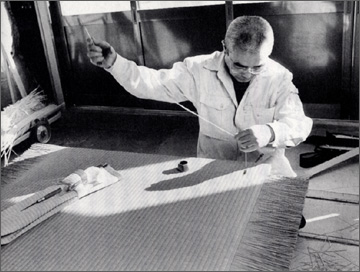

【隅・縁・拾い】 京都にはいまもけっこうな数の畳屋がある。以前は400軒ほどで、いまはそれでも250軒ほどはあるはずだ。なかに数寄屋畳師がいる。6代目の高室節生さんのところは表千家の注文が多い。楽吉左衛門さんのところの畳も、たしか高室さんの仕事だったと憶う。

畳は京間畳が基準で、64目でできている。表面に62目で、両側の縁に1目ずつが隠れる。厚みは数寄屋畳で1寸8分。これを畳床(たたみどこ)の上に藺草(いぐさ)の二配・四配・六配(一配は両こぶしを並べた長さ)の長さのちがいによって表と裏から針を上下に巧みに縫いあわせ、さらに畳縁(たたみべり)を付けて仕上げていくわけだ。

ところが、これが長方形とはかぎらない。部屋はどんなきっちりした部屋でも、どこかが歪んでいる。たとえば四辺の長さが同じでも部屋の対角線は少し狂っているし、家というもの、実は多少の傾斜もある。畳師はそこを「畳のほうで拾ってあげる」のだ。畳は実は四角形ではなかったのである。こうして畳の「隅」と「縁」とが微妙に生きていく。

【配り・うつろい・化粧】 簾(すだれ)は暖簾(のれん)とともにぼくの好物に近い。だから京都の簾屋さんや暖簾屋さんは、いつも気になる。四条大橋近くの平田翠簾商店はなかでもよく目立つ。平田佳男さんはその7代目だ。

簾の素材は琵琶湖のもの、とくに近江八幡の葭(よし)が一番である。葭は中が空洞だから水分が滲み通らない。それでも茶室の簾用の味六葭(みろくよし)などは、季節がいいときに刈り取っておかないとうまくない。

その葭をふつうは鋏でちょんちょん切って整えていくのだが、平田さんのところは特別な鋸引きをする。これがたいそう手間がかかる。しかし、簾は人の目がいくところ、人がそこを通過するところ、だから仕上げは女のファウンデーションのようにしっかりとして、かつ美しく目配りがされていなければいけない。それを文字通り「化粧」というらしい。

簾は「うつろい」の代名詞でもある。平田さんのところの簾は瓢亭にも熱海の蓬莱にも修善寺の浅葉旅館にも入っているが、いつも目配りとうつろいを担っている。では、平田さんの弟子になるための修行についての一言。「弟子は泣き言をもらすようでは失格です」。

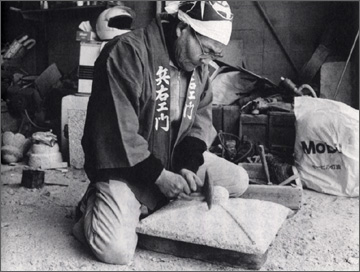

【錆・肌理・粘り】 イサム・ノグチ(786夜)の影響はいろいろなところに及んでいる。北白川の石工である西村金造さんもその一人で、イサム・ノグチがこしらえた石膏の雛型を何倍もの大きな石に彫っているうちに、何かが変わった。曲線の使い方が心に残っているという。

西村さんは屋号「兵右エ門」の4代目で、小さいころから比叡山の近所でとれる白川石や銀閣寺近くの太閤石で育った。山中で勝手に割れた山疵(やまきず)のある石はほれぼれとする。だから子供のころから、そういう石に苔がむしてくるようにと水をかけていた。これを石屋たちは「苔がのる」とか「錆」とか「汗をかく」という。錆のためには水道水をかけてもおいしくない。バケツに汲んでおいて、せめて一晩寝かせてから掛けてやる。

だいたい石屋は錆のためにいろいろなことをする。火を炙るときもあれば、砥石や針金でこするときもある。蓮弁を彫るとか仏像を彫るというのは、むしろ年季が入ればできてくることで、自分でノミ(鑿)やセットウ(石頭)を焼いてつくれば、おのずから彫れるようになる。それより肝腎なのは「肌あい」や「肌理」(きめ)をどうするかなのである。ともかくいろんなことを世話してやるうちに、石に「角もち」や「粘り」が出てくる。きれいに仕上げるだけではハンパなのである。

しかし、石の出来具合はいつまでもベンキョーだ。イタリアへ行っても韓国に行っても、教会の礎石や新羅文化の名残りばかり見る。むろん日本の傑作も何度も見る。西村さんの目では、灯籠で凄いのは石清水八幡のもの、平等院鳳凰堂のもの、東大寺三月堂のもの、近江の河竹御辺(かわたけみかべ)神社のもの、大徳寺高桐院のものが絶品であるようだ。

【目安・和らげ・光の粒】 いま、庭師がふたたび脚光を浴びている。若い世代にもいいセンスの持ち主が出てきているが、製図やCGに頼りすぎている。ところが、京都の庭師が手掛けたものは、庭を見ただけでわかる。「光の粒の置きかた」がちがうのである。明貫厚(あけぬき・あつし)さんはそういう庭師だ。京都現代美術館、何必館(かひつかん)、ミホ・ミュージアム、鶴屋吉信本店などを手掛けた。佐野旦斎がつくった俵屋旅館の庭の手入れもやっている。

たとえば何必館の庭はミュージアム・ビルの中の庭である。建築家が用意した庭はたった20センチの土だった。これでは小さいものしか植えられない。そこで50センチの土盛りをして、それを速水御舟の『名樹散椿』の土の線にした。こうして一本の紅葉と二つの石の配置ができあがったのだが、仕上げてみると左の石が不要に見えた。そこで日本画家の下保昭さんにそれを言ったところ(明貫さんは下保さんの自宅の庭も手掛けた)、庭師は一木一草に行き着こうとしすぎる。そこまで最初から設(しつ)えても、そのあとどうするのかと言われた。一晩眠れず、さんざん考え抜いた。のちのち折口信夫(143夜)を読んでいて、やっとピンときた。人の心を動かす力が庭には必要なんだということを。

庭師は図面が前提ではない。施主のためのプレゼンテーションに使うけれど、あくまで目安にすぎない。庭は生きものを相手にするのだから、自然に倣うしかないし、座敷からどの方角を見る庭かによって、廂(ひさし)の長さ、窓の大きさで、すべて変化する。遠近のために近くに大きな木を植える必要が出てくるときもある。

だいたい、庭は堅くてはいけない。では、どこで和らげていくかということだが、その気分はふだんの習練でしか磨けない。左官は「練り方三年」というけれど、庭師は「根まわし二年」「水まき三年」なのである。

以上が、8人の名人たちの言いざまだ。それぞれが別々の仕事をしているようでいて、似たことを言っているのは歴然とする。ようするに手を抜かないということ、最初から最後まで「構え」と「配り」なのである。

最後の明貫さんが中村外二さんの話もしていて、そこでいかに中村棟梁が弟子を叱りまくっていたか、しかし木出しから木割りまで、すべてを細かく立ち会っていたか、仕上げにあたっては、鴨居であれ落掛(おとしがけ)であれ、それを見ながらもうあと3厘落とせ、5厘落とせと言い続けていたかを、懐かしそうに振り返っている。あんなに材木を生きたまま知っている人はいなかったとも述懐していた。

その明貫さんが、もうひとつ言い残している。「意外に茶人というのは感覚音痴の人が多いんじゃないですか」と言っているのだ。茶人は感覚音痴。これはまさに、そうである。茶人たちは「お茶というものさし」ですべてを見ていて、それ以外の見方ができなくなっている。だからむろん職人にもなれないし、まして芸術家にもなれないままにある。こういうことを庭師は黙って見抜いているわけだ。まことに、おっかない。われわれは、ときに職人の目に晒されるべきだった。