父の先見

文春文庫 1999

最近しばしば感じるのは、仕事を熱心にしている連中が自信をなくしつつあることだ。せっかく仕事に打ちこんでいながら、どのように自分をブーツストラッピングしていけばいいのか、その方法を見失っている。そのため自己変化がひどく乏しくなっている。

ブーツストラッピングというのは編み上げブーツを履くときに、最後にストラップ(靴紐)をジグザグに締めて、そのうえで「えいっ」と自分をブーツごと自分のほうに持ち上げることをいうのだが、そのブーツストラッピングがゆるゆるに甘くなっている。これはきっと、自分では仕事をしているつもりなのだろうが、実際には日々の体験が平坦になりすぎていて、いったい何がチャンスで何がオケイジョンになっているのかが見えにくくなっているせいだ。

人生や仕事には、当然、いくつもの挫折や失敗がある。たいていの場合はタカをくくっていてそうなるのだが、努力しているのに自分だけが恵まれないように思うことも少なくない。しかしこういう自己撞着に入っていると、いつまでたっても自分が評価されていないことを恨めしく思うようになっていく。

そもそも人生にも仕事にもいろいろの隙間があって、その隙間を放っておくと自分が穴だらけになるのは当たり前である。だが逆に、この隙間を早めにとらえてそこに身を挺すれば、意外にも事態が転換したり、開展したりすることがある。そこにはブーツストラッピングのタイミングがあるはずなのだ。

本書は、主として言葉の表現を職業とする70人ほどの「有名人」が「無名人」であったころのことを綴ったもので、20年近く前に「別冊文藝春秋」に連載されていた。こういう手のものは、誰だって無名時代があるのだから、その当人がすでに有名になっている時点で“苦労話”を振り返ってもらっても、どこか「出し遅れの証文」のように思うかもしれないが、実はそうではない。無名時代には意外にも多くのヒントが詰まっている。

そこで、多少のお節介ではあろうものの、何かの隙間のヒントになるかもしれないので、ぼくなりの案内をしてみることにした。とうてい多くをとりあげられないので、隙間に甘い諸君のためだけの案内にしておいた。

21歳の妹尾河童は、大阪の朝日会館でポスターの絵を描いていた。あるとき51歳の藤原義江から、そのポスター絵がおもしろかったから会いたいと言われた。そこでドキドキしながら会ってみると、東京に来たまえと言われ、この大オペラ歌手の家に転がりこんだ。書生である。しかし、下仕事をいくらしていても、何もチャンスがやってくるようには感じられない。

作品を見たいとか、文章を見せなさいと言われることはしばしばおこる。これには誰もが応ずるだろう。見せてみると、近くで仕事をしてみないかと言われそのまま転がりこむというのは、しょっちゅうあることではないが、それでも十に一つくらいはあるだろう。それでそうしてみると、なんだか騙されたような気がしてくる。自分が大事に扱われているようには思えない。それに仕事とはいっても、いろいろ上下関係のあるスタッフの中に放りこまれたとしか思えない。だからだんだん自分が評価されていないような気がしてきてしまう。これはよくあることなのだ。けれども、実はこの何もおこっていなさそうな状態こそ必要なことだった。

妹尾河童の場合は、3年目のある日、親分から「君、『トスカ』の舞台装置をやってみないか」と突然に言われた。いつもの舞台装置家が都合で降りてしまったからだった。さあ、ここでどうするか。

3年目というのは、何かにつけてのひとつの目安だ。だいたい新しいスタッフが仕事場に来たとして、そのスタッフがどのくらいの力をもっているかということだけなら、上から見ていればすぐに見当がつく。問題はそんな持ち前の才能のことではなくて、この者はいったい何によって飛躍するのか、そこを観察しているのが上司というものなのだ。

それゆえこの3年は、石の上にも3年ということではなくて、誰にとっても飛躍のチャンスというのは3年分の時間の中の一瞬や二瞬で、その一瞬や二瞬にこの者が全力を傾注できるチャンスがやってくるのは、だいたい3年くらいの互いの暗然たる状態が必要だということなのである。それ以前でギブアップして3年ももたないとしたら、まことにもって論外のこと、これは話にもならない。

話を河童さんに戻すけれど、彼はそれまで舞台美術なんて一度もやったことがない。ポスターデザインをしていただけだ。それでじくじくしていると、藤原義江は怒って「チャンスってものはな、薮から棒なんだ」と言った。そこで河童さんは3日3晩の徹夜をして、舞台をなんとかまにあわせ、そのままぶっ倒れた。

初日の翌日、“人斬り銀二”の異名をとる音楽評論家の山根銀二の新聞評が出た。「演出は成功とは言えないが、装置は狭い舞台をうまく使って秀逸」とあった。河童さん、新橋駅のスタンドでその30部ほどあった新聞を全部買った。世の中、こういうものなのだ。この「薮から棒」の棒に、自分の身を刺されないかぎり、誰しも才能など開花しっこないと思うべきである。

深田祐介は、27歳で文学界新人賞をとってから、のちに『炎熱商人』で直木賞をとるまで鳴かず飛ばずだった。どのくらい鳴かず飛ばずかというと、23年間である。そのあいだ何をしていたか。日本航空に入社してほとんど休日もなく仕事に熱中していた。いまどき想像もつかないかもしれないが、4日おきに夜勤もある。

営業から宣伝部門に移って3年がたった(また3年だ)。そこで、一丁おもしろいことをしてやろうかと決意して、吉田喜重監督に頼んで『さらば夏の光』という岡田茉莉子主演の観光映画をつくった。いまでは珍しくもないが、これは企業の映画プロジェクトへの参入のハシリだった。

が、完成してみると、松竹が「風景は美しいけれど、娯楽性に欠ける」と言って配給を断った。やむなくATG(アートシアターのチェーン)に引き取ってもらったものの、むろんこれでは資金は戻らない。こうして最初の挫折を味わった。3年目だってこういうこともある。だが、3年目にこの程度のバクチに出ないかぎり、その先もないわけである。

深田さんもそうだった。そこで懲りずに、次には元旦の衛星中継に挑んだ。ベルリン在住の岩城宏之にナマで東京合唱団を指揮してもらおうというものだ。現地では野際陽子にナマ・コマーシャルをしてもらう。そういうプランだったのだが、そんな危なかしくって誰も試みたことのない仕事など、最初は手伝ってくれる者もない。だから自分でベルリンやローマに飛び、社内を説得して予算を確保することも心掛けた。既存の宣伝予算ではなかったのだ。予算も案出させたわけである。

かくて1969年元旦の0時45分に、ついに「日本のみなさま、野際陽子が遠くローマから新年のご挨拶を申し上げます」という第一声を放つところまでこぎつけた。大成功だった。その夜はみんなで飲めや歌えのどんちゃん騒ぎをして、3日ほどして意気揚々帰国してみると、ふだんは絶対に空港などに迎えに来ていない妻がいる。ギョッとした。黙って「週刊新潮」を差し出すので見てみると、「日航提供番組、元旦早々の失態」とある。衛生中継の音声が途中から入っていなかった。

これで、ロンドンにある欧州中近東アフリカ地区支配人室に飛ばされることになった。飛び立つ前、日本橋の丸善で原稿用紙を1千枚買いこんだ。この原稿用紙に書いたのが『日本悪妻に乾杯!』である。それからさらに4年をへて、やっと『炎熱商人』を書いた。

赤瀬川隼も28年にわたってサラリーマン生活をしていた。ただし、深田祐介のような日々とはまったくちがっている。きっとこういう境遇にいる諸君も少なくないだろう。だから紹介しておこう。

最初は銀行で16年である。大分出身の赤瀬川は東京の銀行に入ったのだが、うっかり労働組合で熱心な姿を見せていたら睨まれて、入社4年で九州八幡の支店に飛ばされた。そこでなむなむ12年をおくるうちに結婚もし、子供も2人できた。そろそろ管理職のポストが近づいてきたところで、ハッとした。これではアトの人生が決まってしまう。これもよくあることだ。たいていの企業には、この「とろんとした栄達」が口をあけて待っている。それが危険なのである。

そこで一転、ふたたび東京に出て椎名町の1DKで4人暮らしを始め、退職金と失業保険が切れるまで考えこんだ。手持ちの金を使いきったのは、身についた大企業病を断ち切るためと、自身の怠惰を絞りとるためだ。が、食えなくなれば、動かざるをえない。34歳のときに、友人の推薦でテックという外国語を中心にした言語教育の会社に入りこみ、ありとあらゆる発想を鍛えることにした。このテックはぼくも知っているのだが、左翼・詩人・編集者・証券マン・学生運動上がり・アナキストたちがごった煮のようにいて、梁山泊の様相を呈していたところだった。

ここで12年を送った。仕事がら「人間と言語の関係」をかなり考えた。社会のことも考えた。ただちょっとした不始末があって、これを機に退社した。46歳である。そろそろ待ったなしになっている。そこでまず言語のことについて300枚を書き、そのかたわらで、またまた食うために横浜の有隣堂の月販セールスマンをした。百科事典・美術全集などを売る。カタログをもって戸別訪問し、ナマの「人間と言語」を観察もした。

かくて赤瀬川さんが小説でデビューするのは、やっと50歳である。遅すぎただろうか。そんなことはない。いったい、この赤瀬川さんの人生のどこにブーツストラッピングがあったかといえば、組織と仕事を“海苔巻き”のように食い切った時点で、その経験を思想化し、言語化したことにある。遭遇した組織と仕事を、そのつどまるごと“海苔巻き”にしたことだ。まさに赤瀬川隼の文学がこうして生まれたのだった。

デビューが早いからといって、苦労をしないはずがない。遅いからといってうまくいくともかぎらない。が、おおむねは光が早く当たりすぎてからのほうが、自分の苦悩も周りの誤解も多くなっていく。鳴り物入りでプロ野球に入った高校出のスラッガーがどのくらい沈没していったかを思えばわかることだろう。それでもスポーツにはまだ規定路線というものがある。いつだってゲーム・ルールは同じだし、成果は試合にしかあらわせない。体力が衰えればそのまま選手を続けるわけにはいかないから、もし成果がでないようなら早めに手持ち資金で別の仕事の準備をしておくことになる。

それが自由業となるとそうはいかない。どこでも、何歳でも、好きにデビューできるかわりに、どのゲームをしていくかをしょっちゅう考え、オプションを選択していかなければならない。こういうときは、職業の選択ではコトは決まらない。自分がかかわった仕事の現場で何を吸収しつくし、何を削るかを決めなければいけない。

藤本義一が大学生だったころ、近ごろと同様に日本はひどい就職難だった。だから義一っつぁんどんなバイトもした。ちょっと金がたまれば映画を見た。とくにジャン・ギャバンの『大いなる幻影』が気にいったので何度も見た。あるとき、上映時間2時間たらずの映画のなかに、なぜ数年や十数年にわたる人生の物語が入るのか、そこに何かのトリック(つまりは編集術)があるだろうことに興味をもった。

そこで映画界に入ろうと思ったけれど、コネがない。それでもドラマづくりにかかわりたかったので放送作家になろうと思い、懸賞に何度も応募してみたが、最終審査にさえ残らない。当時は関東で井上ひさし(975夜)が懸賞アラシをしていたころだ。そのうちやっと川島雄三監督のもとでシナリオの勉強ができることになった。

川島監督が叩きこんだことは明快だった。「考えていることは100だ。それを喋れば10だ。書けばそれが1になる。それに耐えきることだ」。

2年にわたって修行して、次はテレビの脚本で鍛えることにした。1週間にドラマ5本。1本が200字詰めで200枚。これを1カ月で1200枚書けるまで苛め抜いた。むろん体はガタガタで、心臓発作もおきた。倒れたとたん、別の奴が出てきて、自分の仕事がなくなっていくのも知った。

こういう藤本義一っつぁんが、さて、どこで自分と仕事の接触点の勝負を賭けたのか。ドラマっぽい職能ならば何であれ、その現場にいつづけて、ドラマがどのようにも創発できるという基礎力を身につけることに賭けたのだ。そのとき、アタマ100、言葉10、脚本1という“メデイア間の落差”を徹底してマスターしたのだ。その隙間に精通していったのである。そこを勝負どころにしたことだ。

かくて体はボロボロでも、自信がついた。こういうときは、世間のほうがその基礎力を別のものに転用したがることがある。義一っつぁんはまもなく「11PM」の司会に抜擢されることになる。それからどれほど小説が冴えていったことか。

まったく好き勝手なことをやって成功したと見えるプロたちも、そこには意外な補償活動というものが生きているものである。補償でわかりにくいなら、補完と言ったらいいだろう。

明治大学の学生だった唐十郎は(すでにこのペンネームを名のっていた)、23歳でわけのわからぬ街頭劇で評判をとったあと、日本橋三越の地下にある「協力一体社」で店内改装のための資材運搬をしていた。ベタという台車で資材をどんどん運ぶ。繁忙期は徹夜。仮眠を1時間半もらって、翌日の夕方まで体を動かしつづけて、3800円を貰った。

そのうち突然に足立区の材木置場に連れていかれて、古材の釘抜きをさせられた。バールで抜いて、曲がった釘をカナヅチでとんとこまっすぐにする。ただそれだけの仕事だが、それを続けているとパッとアタマの中が空っぽになる。そうすると、その空いたアタマの中に、あとから何かがどんどこ入ってきてくれるのだ。この「アタマの空き地」をつくっておくことが、ときにつまらない仕事によってこそ補償されるのである。

そういうことをしていても、唐十郎はどこでどういう仕事で生活費や活動費を稼いでも、仲間とともにつくった「座」に戻ったときは(これが状況劇場)、必ずその話を細部にわたってするようにした。それが、のちの唐十郎の芝居の生きた素材だったのである。すでに「協力一体社」に萌芽していたものだった。

作家やクリエイターというもの、処女作は意外に評判がいいものだ。新人は期待されるわけである。ところが、アトが大変だ。

ねじめ正一が処女詩集『ふ』を自費出版したのは1980年だった。阿佐ケ谷ねじめ民芸店のレジ脇の椅子に腰掛けて書いた。ところが『ふ』を出したことで、それまで書いてきた世界が急につまらなくなってしまった。「現代詩手帖」に作品をもちこんでも、八木栄編集長(当時の名物編集長)は、「まだまだ死ぬ気で書いてない」ととりつくシマがない。行き詰まったままの日がつづいた。

そこで鈴木志郎康の詩の教室に通うことにした。東中野の教室へ、せっせせっせと通った。早く行くと先生に作品を論じてもらえるので、始まるより30分前に行き、詩のコピーを先生の机の上に置いておいた。帰りも商売用のライトバンで送るようにした。自宅まで押しかけて、先生が食事を終えるのを居間で待ち、またまた批評をうけるのだ。ときには書き直して待って、さらに添削をもらった。こうして1年、やっと『ヤマサ醤油』が出来上がった。

もう一人の詩人の例を出す。26歳で出した詩集で詩の新人賞を貰った荒川洋治は、その後はまったく食えず、「週刊アサヒ芸能」の仕事をしていた。やむなくいろいろの原稿の仕事を引き受けていくのだが、そこにはソープランドのルポからコピーライターまがいのこともある。ツービートと知り合ったので(ビートたけしとビートきよしのコンビ)、漫才の台本も書いた。

それでも荒川さんは来る仕事は断らない。とくに何かの機会にエッセイを書くことになったときは、この「一回きり」に全力を注ぐことにした。エッセイは詩ではない。詩人の仕事ではない。しかし、これが自分の生命線だと思うことが、荒川さんの言葉を体の奥から陶冶していった。詩とエッセイのどこかに秘密の電話回線がつながっていたのである。

装幀家としてユニークな仕事をしつづけている菊地信義は、ある日、長年勤めてきた広告制作の仕事を捨てた。ある日というのは、夫婦の諍いで、「そうか、夕飯の総菜を買ってくればいいんだな」と言い捨てて外へ出たときだ。このとき急に「二河白道」(にかびゃくどう)という言葉がよぎったそうである。

こうして目算もなく、装幀の仕事だけをしようと決意して会社をやめた。デザインという表情が真に求められるのはそこだと思ったからだ。もちろんわずかな蓄えはすぐに底をついたけれど、菊地さんは「落とし前」をつけるためには、この仕事に徹する以外にないと決めた。自分が負いこんだ「負」を、自分がつける「落とし前」だと観念したこと、これが菊地さんのブーツストラッピングだったわけである。

最近は女性と仕事の関係も、決してたやすいものではなくなった。かつて花の女子学生やOL天国と呼ばれた時代はあったものの、いまでは女性の職場も自由業はちっとも安定的ではなくなった。むしろ最近の女性と仕事の関係は、かなりヤバイものになっている。

ところが、いったんそのような甘い日々を経験してしまった者たちは、この佳き日の自分モデルから抜け切れない。いろいろ努力をするのだが、身が滑っていく。こんなときはどうするか。以下の二人のヒントは、少女時代の夢のモデルや一人立ちをしたときの生活モデルに必ずや戻るべきことを告げている。そこから新たな翼をつけていくことを奨めている。

田辺聖子は女学校を出てから7年ほど会社に勤めたが、あまりに仕事が繁雑なので、毎日履歴書をもって町を歩くことにした。尼崎である。お父さんはいない。お母さんも弟も妹も働いていた。

簿記ができるわけでもないから、ハンパな女子事務員になるしかないのだが、それにすらなれなかった。こうなると結婚したくてたまらなくなった。男に関心があるのではない。赤白格子のギンガムのテーブルクロスや白い食器のある新婚生活に憧れた。けれども、そんなことはめったにやってはこない。白馬の騎士はどこにもいない。それなら、そのことを「夢見物語」にするしかなかった。

聖子さんはフランソワーズ・サガンの『悲しみよこんにちは』が大好きだったので、それを大阪弁にしようと思った(これがブーツストラッピング)。『感傷旅行』や『猫も杓子も』の原型がこうしてできた。案の定、結婚はいつまでたってもやってこなかった。けれども、聖子さんは夢の中で大阪弁の恋をしつづけることにした。

辺見じゅんは1975年に、最初のノンフィクション『呪われたシルクロード』を書いた。二人の娘をかかえての執筆だ。が、その年に父親が癌で亡くなり、なんだか境遇がいちじるしく変質していった。辺見さんは夫のいる家を出て、小学生の二人の子を連れて西武線に住む友人の家に身を寄せた。実家にもそのことは知らせなかった。単独犯である。

そのとき「旅」の編集長だった竹井千穂と出会って、1年間の連載を頼まれた。日本の秘境を訪ねるというもので、万端整えて取材旅行をした。25000円のアパートも借りた。暖房もなく冬は寒すぎて、娘たちは外のほうが暖かいといって日が昏れるまで遊んでいた。そういう日々を見た弟は、「姉さんは作家になるより不動産屋になったほうが向いている」と言った。

しかし辺見さんにとっては、このアパートがバージニア・リー・バートンの『ちいさなおうち』だったのである。テレビもなかったから、娘たちとたくさんの本も読んだ。辺見さんは何かがあると、このモデルに戻ってみる。そのときに声をかけてくれた竹井千穂の温かさを思い出す。

ごくごく少ない例をあげたにすぎないが、無名時代には、人生や仕事にとってのきわめて重要で、ゆめゆめ忘れてはならない試行錯誤の本質がこっそり隠れているものなのである。そうであるのなら、諸君は、いま、そのとき、その場においての試行錯誤をもっと適確に感じるべきだ。

今日の日本社会や企業社会は、さまざまな要因によってではあるけれど、仕事というものが本来もつべきフラジャイルな環境をそうとうに悪くしてしまっている。仕事場と家庭にはパソコンもケータイもエアコンもあり、郊外大型店舗やコンビニやユニクロでは何でも手に入るようになってはいるが、そのぶん、職業や仕事の奥にひそむ「骨」や「棒」がどこにあるかがわかりにくくなったのだ。会社はコンプライアンスを気にし、食品は賞味期限に守られ、役所は勇み足を踏まないようにしつづけて、結局は日本社会の全体が寄せも返しもならない自己防衛にかたまった。ここから「薮から棒」なんて出てこない。

こういう相互監視的な社会のもと、諸君が会社のなかで手頃な収入や勝手知ったる仕事で日々の自分を支えているということ、そのこと自体が問題なのである。かつては、自分が仕事をしていくにあたっては、どんな万年筆を使うのか、どうノートを作るのか、いつ誰に何を話せばいいのか、3日3晩で何を仕上げればいいのか、そういうことは一緒くたのことだったのだし、そこにブレークスルーの道を見いだすには、先輩の道具や方法を盗んででも学んでいくしかなかったはずである。だからこそ自分が選択した方法と内容とがぶつかりあって、ダイナミックな隙間を生じさせていたはずなのだ。

ところがいまは、全員が同じパソコンで、同じパワポで、同じグーグル検索をしているわけだ。こんなふうにすべてがおさおさ怠りなく用意された道具と環境にいすぎると、何かを失敗しても、それを施設のせいにも、給与のせいにも、道具のせいにもできなくなっている。それでどうなるかといえば、そのまま自己反省にしか行きつかない。本来の才能とは、自分が選択した方法と内容の関係において隙間を見つけ、そこにブレークしていくものなのに、それを仕事の所与条件に自分が包まれすぎているために、その可能性にみんなで蓋をしてしまったようなものなのだ。これではブーツストラッピングの絶対好機を見逃すのは当然だ。仕事の「骨」と「棒」とに向き合わなくなってしまっている。

本書が示した例は、今日の時代からすればあまりにも古色錆色の時代の出来事だと映るであろう。鈍い時代の才能開花のノスタルジックな物語だと感じるだろう。しかし、このような時代錯誤の例にあえて学ぶことこそが、いまや最も新しい逆転劇なのである。

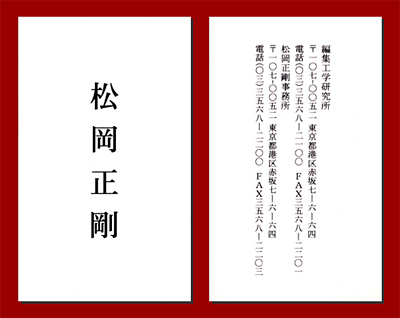

もうひとつ、言っておかなければならないことがあった。これはよくよく肝に銘じたほうがいいことだと思うのだが、そもそも「有名」というのが虚業であって、「無名」のほうが本来の実業なんだということだ。ぼくもここのことを忘れないために、自分の名刺には30年来このかた、肩書は何もつけないようにしてきた。ただ「松岡正剛」とあるだけだ。