父の先見

光文社新書 2006

なぜ「千夜千冊」をブログにしなかったの? どうして「千夜千冊」にはいろいろのバナーが入ってないの?

いつまで「千夜千冊」は続くのか、ウェブで書いているときと本にするときとはどう違うのかといった、いつも繰り返されてきた質問に次いで、最近はこういう疑問をよくぶつけられる。千夜テキストのホットワード・リンクは誰が付けているのか。その構造に設計思想はあるのか。どこかで課金するつもりはなかったのか。なぜユーザーにレス(レスポンス)をつけさせなかったのか。もっと早くに「千夜千冊」に独自の買い物カゴをつければよかったのに‥‥等々。

はい、はい、はい。忠告だか小言だか謗りだかわからないが、こういうことを煩(うるさ)いように言われるのだ。もっともその心は、「千夜千冊」がかかえる膨大な情報や知識やそのリンク世界を、あまりに野放図に公開しすぎている、いくらオープンソースだとはいえ、それはもったいないのではないかというものだ。

こんなお手紙も頂戴した。「大半がゴミのようなウェブに、輝くばかりのコンテンツを次々に惜しみなく投入した松岡さんに無上の敬意を払いますが、千夜千冊がウェブである以上はヤフーやグーグルやアマゾンに相乗りしておくべきではなかったでしょうか。さしでがましいことですが、そのほうが多少は裕福にもなられたのではないでしょうか」。

放っといてくれ。いやいや、なるほど、おっしゃる通り。

万事は“後の祭り”としか言いようがないが、2004年7月に千夜目を了えてからなお、こんなにアクセス数がうなぎ上りすると思っていなかったというのも、正直なところなのだ。いまは150万ビューアクセスを突破した。

これほどのページビューが「千夜千冊」に集中して交差するとは、不覚にも予想していなかったのだけれど、ここで一言書いておくと、ぼくの仕事はもともとがオープンソース的なのである。それは世界同時年表としての『情報の歴史』をNTT出版で刊行し、これをデジタル化して「クロノス」として開発したときから、そうだった。編集工学研究所という組織もこのときに誕生した。編集工学研究所はもともとオープンソースづくりのための組織だったのである。情報を相互編集するしくみを案出する組織だったのだ。

しかし、オープンソースづくりというもの、とりわけそれをウェブで成立させるには、高速で大容量で、ユーザビリティがめちゃくちゃに高くなければならない。そういうシステムを走らせるには、それなりの資金も人材も才能も必要になる。「千夜千冊」はそこまでは仕込めてはいない(そういうつもりもなかった)。コンテンツ技術も加えていない。しかし、それはもったいないではないか、いまからでも遅くないではないかというので、上に紹介したような親心のお手紙もくるわけでありました。

もっとも、いろいろなお節介(いや、御親切)を言ってくる連中も、ウェブ2.0状況があまりに急激な展開を見せているので驚いている、というのが正直なところだろう。その驚きを一言でいえば、玉石混淆するウェブの情報の海から「玉」と「石」(ゴミ)とを自動峻別する検索システムができてきたので、慌てて居住まいをただしたというところだったにちがいない。

さて、今夜はモリケンこと森健の『グーグル・アマゾン化する社会』をとりあげた。よくできた本である。実は梅田望夫の『ウェブ進化論』でも、佐々木俊尚の『グーグル』でも、小川浩と後藤康成の『Web2.0BOOK』でもよかったが、類書のなかでは刊行日が一番新しいものにした。

どれもウェブ2.0の話を書いているのだから、だいたい内容は似ている。似ているのだが、視点はそれぞれ異なっている。最も広い視点で書かれたのが梅田のもので、シリコンバレーの夢と野望とフェアネスを確信する。いかにも日米でベンチャーファンドを経営する俊英らしい著書だった。佐々木のものは既存ビジネスを破壊する「検索経済」の可能性に力点があり、モリケンの本書はグーグルやアマゾンによってフラット化する情報社会に多少の抵抗も見せている。

しかしこういうものを読み、アマゾンで本を買い、グーグル・ブックサーチ計画を覗き、MITのOCW(オープン・コース・ウェア)にかかわり、「千夜千冊」にアドセンス機能をつけ(アドワーズ機能も加えるべきだろうね)、ISIS編集学校の学衆たちがぼくの質問にウィキペディア経由で答えてくるのを見ていると、はてさて、かつてぼくが考えていたいろいろなことが、いまではすっかり劇的な資金とコロンブスの卵のような手法で半ば実現してしまっている状況に、うーんと唸り、しばしば考えこんでしまうのだ。

15年前、ぼくは世界の物語には母型があるので、この母型を使って世界中で物語をつくりあうシステムをつくれば、誰もがナラティブ・ライターになっていけるのではないかと思い、世界を代表する100の物語の構造をシステム化する「オペラ・プロジェクト構想」というものを考えた。研究開発に数億かかるので某所に提案したのだが、理解が得られなかった。

ついで2000年2月に「編集の国」を立ち上げ、その片隅に「ISIS編集学校」と「千夜千冊」をつくったときも、これからのコンテンツや知識は「単立型のエンサイクロペディア」から「相互型のエンサイクロメディア」になると予想して、多くのオーサリング・コラボレーターが相互編集状態になることを描いてみたのだが、そのプラットホームの設計に問題があったことと、基本をウェブベースにしなかったことが決定的な失敗で、全体の構想はあっけなく挫折した。それでも「ISIS編集学校」と「千夜千冊」とが残り、しだいに成長していってくれたのは、みなさん御覧の通りだ。

また、その途中、ぼくはあるインスピレーションを得た。書物の並べ方とそのクラスタリングの「棚」の形態配置にこそ、情報知識文化におけるコンテンツとコンテキストの溝を埋めるヒントが潜んでいるだろうことに気がついたのだ。

そこで、今度は他人の力を頼まないで、一人でこつこつ電子書物都市「図書街」なるもののスケッチに取り組んでいったのだが、意外なことに、こちらのほうは金子郁容さんの声がけをきっかけに、NICT(独立行政法人・情報通信研究機構)がこの研究開発プロジェクトを引き受けてくれた。捨てる神あれば、救う神もあるものだった(この研究開発は北大・慶応・京大が連動して、このあと3年ほど続く)。

こんなふうだから(『情報の歴史』「図書街」のように)、ぼくはもともとがオープンソースを共有して、そこに相互編集状態が立ち上がっていくことばかりに関心があったのである。

が、そこへ巨大な黒鳥のごとく舞い降りてきたのがアマゾン、グーグル、ウィキペディア、ブログだったのだ。ウェブ2.0状態は驚くべき加速力と資金力で、ぼくのエンサイクロメディア構想のすべてを呑みこんだ。

ただし、あとでも言うが、ぼくが考えているオープンソースはフラットではない。そこに独創的な「意味のアーキテクチャ」が発露されているべきだという、言ってみれば歴史文化内蔵型で共同知型のパンディモニアム(伏魔殿)なのである。また、これからのウェブ社会には、たとえばアントニオ・ネグリ(1029夜・第4巻所収)が提唱するような“マルチチュード”の自治みたいなことがおこるべきで、それはまた、ナム・ジュン・パイク(1103夜・第6巻所収)の“遊牧的定住”のような思想の出現がおこっていくものであってもほしいのだ。

そういう希望があるにはあるのだが、それ以外の点では、グーグルやアマゾンがしていることには、やはり驚愕をもって脱帽するしかない。あっぱれだ。だって、そこ(!)は以下のような調子なのである。

いまのところウェブ2.0状況は、主要にはCGM(Consumer Generated Media)、ウェブベース、集合知、オープンソース、ロングテール現象、アフィリエイト、マスコラボレーション、商品間協調フィルタリングなどといった特徴で代表されている。

CGMはブログやSNSのことを、ロングテール現象は下位ランクの商品群の売上総額が上位商品の寡占を打ち破りつつあることを、アフィリエイトはユーザーがウェブサイトやメルマガ経由で商品を購入するとその管理者に手数料が落ちるシステムをいう。

いずれも日本では、昨年あたりから急速に賑やかになってきた特徴だが、この特徴をもっと端的に説明するには、時代が「アイドマの法則」から「アイサスの法則」に一挙に移行した(と見える)と言ったほうが、わかりやすいだろう。

「アイドマの法則」というのは広告全盛時代のよく知られた法則で、注目(Attention)・関心(Interest)・欲求(Desire)・記憶(Memory)・行動(Action)の頭文字AIDMAをとったもので、この順番に戦略をつくれば勝てるという法則だった。「アイサスの法則」はこのうちの3番目と5番目を検索(Search)と情報共有(Share)に変え4番めを取り順番も変えて、AISASとした。

たったこれだけだが、とくに「検索」(自動検索システム)が入ったことが革命的に大きかった。ユーザーは適当なクエリー(検索窓に入力する質問)を入れさえすれば、あとは検索エンジンが動いて目的地に着けるだけでなく、そのほかさまざまなお釣りのサービスを受けられる。願ったり叶ったりだ。

この検索システムは、いまや市場戦略に組み込まれつつあって、世界経済文化の根幹に核爆発だか、地下核実験だかを連打させている。ウェブ2.0状況とは、まさにこうした検索技術を駆使したグーグル・アマゾン化する“情報核融合社会”のことなのである。

グーグルという企業は1兆円近くを売上げ、株式も14兆円をこえる時価総額になっている。ところがグーグルは、意外なことに何ひとつとしてコンテンツをつくってはいない。

何をしているかといえば、ウェブ世界に無数に散らばっているコンテンツを収集し、リスティングして、そのナビゲーションを提供するばかり。だから世の中にウェブコンテンツをつくるIPやオーサリング・ユーザーがいなければ、グーグルはただの「箱」になる。しかしながら、グーグルの創設者となったラリー・ペイジとサーゲイ・ブリンは、その箱が「魔法の箱」になることを見抜いていた。

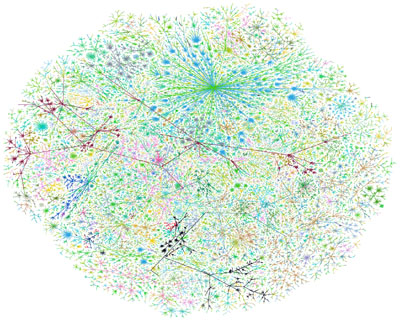

いま、世界の全言語圏で、約800億のウェブページが出回っていると推測される。グーグルは、その天文学的な量のウェブページに重要度を割り振り、各単語をインデックス化してデータベースに関連づけ、ユーザーのクエリーに対してリストを表示する。インデックスはおそらく80億アイテムを超えているだろう。

そういうグーグルを支えているのは「ページランク」技術だった。この技術(というより考え方)がウェブ世界を制した。べつだん難しい技術ではないけれど、グーグルはこれを徹底した。検索エンジン企業なら、ヤフー、エキサイト、MSN、アスクjp、アルタビスタなどいろいろあったにもかかわらず、ここまで徹したのはグーグルだけだった。こういうものは徹底しなければダメなのだ。

だいたい検索というものは、ピンポイントにほしいものに当たらないのでかなり苛々するのだが、その理由は、(1)延々大量の情報につきあわせられること、(2)ほしくもない情報(アダルトや芸能や売らんかな商品)ばかりが前に出てくること、この二つにあった。グーグルはこの二つの不愉快をかなり解消した。なんであれ、スマートがクールで、渋滞は嫌われる。

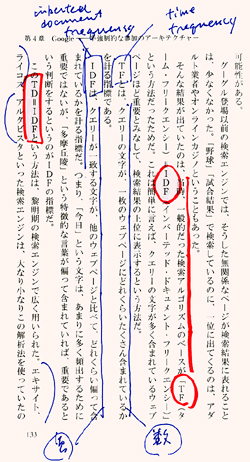

そもそも検索エンジンでは、長らくSEO(Search Engine Optimization)が課題になっていた。一言でいえば検索エンジンの最適化、わかりやすくいえば特定のウェブサイトの検索サービスで検索結果を上位に表示する工夫のことである。これには、従来からTF(ターム・フリークエンシー)とIDF(インバーテッド・ドキュメント・フリークエンシー)という検索アルゴリズムが使われていた。

TFはクエリーの文字が一枚のウェブページにどのくらい含まれているかという指標を、IDFはクエリが一致する文字が他のウェブページとどのくらい偏っているかの指標(たとえば「世界」という文字はあまりに多く頻出するから軽視され、「東ティモール」は特徴が濃いので注目される)を、あらわしている。

TF・IDFは、エキサイトやライコスやアルタビスタといった旧来の検索エンジンでも使っていた解析法だった。それではさまざまな渋滞がおこっていた。そこでグーグルは、この解析に加えてページランクを徹底して動かした。画期的だった。どのくらい画期的だったかを知るには、ウェブにおける検索結果の出方について、もうちょっと知っておく必要がある。

世の中のウェブサイトの作り手は、ユーザーがどうしたら検索結果の上位に自分のサイト情報を表示してくれるかということに、日がな夜がな躍起になっている。

たとえば赤坂一ツ木通りの〈花万〉という料理屋なら、ユーザーの誰かが「赤坂」「和食」というキーワードで検索したとき、検索結果の上位にすみやかに〈花万〉が出てほしい。しかし、赤坂の和食料理屋なんてたくさんあるのだから、これでは上位は望めない。そのためやたらにキーワードを多くして、何かにひっかかるようにしたくなる。

ふつうならキーワードは、ウェブサイトのトップページのタイトル、ヘッドライン、ボディの中の言葉のいずれかで決める。仮に〈花万〉が辻留のお弟子さんが板長で、冬は牡蛎と河豚が得意で、日本酒は越後の逸品を揃えているのが“売り”というなら、「辻留」「越後」「日本酒」「牡蛎」「河豚」「一ツ木」といったふうな言葉を用意して、これらがヒットされれば〈花万〉に飛んでくるようにしたい。

しかし検索キーワードには、メタコンテンツとよばれるものもある。ウェブページには記載されていないのに、その背後で関連するキーワードも登録しておける。もし〈花万〉をSMAPや韓流スターが贔屓にしているなら、そういう芸能人の名前から〈花万〉サイトに飛んできてもらえる。味噌汁が旨いなら、巧みに「味噌汁」でも飛んでくるようにしておきたい。

けれども、ここで問題が出てくる。メタコンテンツをそのように利用できることを逆用して、強引企業やサラ金やアダルト系がやたらにメタコンテンツに芸能人や流行語を入れておいて、強引にユーザーを拉致してこようとする企みを排除できないからである。クエリー集合に「一ツ木」「味噌汁」が多いとわかったら、そこにアダルトサイトをリンクしておけば、「味噌汁」を叩いてもポルノが出てくるように仕組めてしまうのだ。

また、「花」と入れれば〈花万〉に飛べるという経路もありうる。しかしその逆に、〈花万〉が花屋やガーデニングのサイト群にまみれていくということもおこる。そこで、どんな経路で該当情報に出会うようにするかということも、よくよくクリアしておく必要がある。このあたりの問題を、グーグルのページランクはやすやすと乗り越えたのだ。

グーグルは、世界中のウェブサーバーからウェブデータを持ち帰ってくるプログラムを24時間走らせている。クローラー(あるいはスパイダー)という。

クローラーはウェブページに含まれるリンクも解析するようになっている。リンクがあればそのリンク先に行き、移った先のウェブページでもデータの収集と持ち帰りを繰り返す。こうしてクローラーが拾ってきたウェブデータは、次にインデクサで細かく分類されていく。索引作成プログラムが動くのだ。

たいていの検索エンジンは形態素分析という手法をとっているが、グーグルのインデクサも独自の形態素分析をする。これは「情報の海にいくらでも句読点を打っていく」というもので、「荒海や佐渡によこたふ天の川」というメッセージなら、「荒海/や/佐渡/に/よこたふ/天の川」のほか、「荒/海/佐渡/横/天/川」「佐渡/横田/天川」といった句読点(切れ目・タグ)をもつ。

インデクサはこうした文字列からキーワードを解析して、独自ルールで索引づけをする。そのインデクサの解析と索引づけの作業がおわると、次にページランクによる評価づけが始まり、どのページにどのくらいのリンクが張られたのかという計算処理をする。こうしたページランクのあと、検索プログラムがぶんぶん動き、ユーザーが検索用に入力したクエリーを、索引づけされたインデクサのデータベースに参照させて、そこでの一致関係を検索結果として表示する。

グーグルはこれを一瞬にしてやってのけるように仕上げたのである。総時間、わずか0.5秒。

このことは次のことを高らかに宣言しているようなものだ。グーグルのサーバーには、グーグルのクローラーが認識するかぎりのすべての世界中のウェブがまるごと入っている――というふうに。あるいは、グーグルが見つけないものはウェブ世界にはないというふうに――。

これならグーグルはコンテンツをいっさいつくらずに、丸儲けができるということになる(実際にはグーグルはこの検索システムを無料にして、アドセンスやアドワーズといった広告連結機能のほうで儲けている)。

いや、グーグル社のためにもう少し正確にいえば、グーグルはウェブ世界のパラレルワールドをつくりあげる原理を開発したのだということだろう。あるいは、世界中のウェブデータそのもののデータベース化を思いついたのである。あっぱれというのは、ここのことである。

アマゾンも1兆円を売り上げている企業になっている。200万冊の本を在庫しているだけでなく、DVDからスポーツグッズまで、100万点の商品も用意しつつある。

ジェフ・ベゾスによる創業で、7年間の赤字をへて2003年から黒字攻勢に出た。本好きのぼくからすると、どうしてもっと早くにベゾスに出会っておかなかったかと思うばかりだが、最初のうちはその展望がどういうものになっていくのか、外からは見えなかった。クッキーによるワンクリック特許といったものには、ぼくは関心がなかったからだ。クッキーというのは、ウェブサイトへのアクセス履歴やユーザー情報などをパソコン側に保存する機能のことをいう。

ところが、2003年からアメリカで始まったサーチ・インサイドを見て、驚いた。本の中の言葉を検索によって追跡し、その該当ページを読むことができるようになったのだ(日本ではこれを「なか見!検索」といって、2005年にスタートさせたのだが、画像表示しかできないものにとどまっている)。

こういうアマゾンの思想を支えているのは、端的にいえばリコメンデーションである。何かを買ったり読んだりしたら、「おすすめ」をつける。このリコメンデーション・システムにアマゾンは技術開発の粋を賭けた。お金もかけた。

リコメンデーション・システムそのものは、新しいものではない。大別すると「協調フィルタリング」と「クラスター・モデル」と「検索ベース方式」でできていた。

「協調フィルタリング」は、同じ商品を入手したユーザーの関連性を数値化しておくアルゴリズムのことで、「漱石が好き、その漱石のなかでも『草枕』と『夢十夜』が好き、実はグレン・グールドやチック・コリアのピアノも好き」といったデータを協調させることをいう。ただし、ユーザー数が100万人を超え、商品数や読書数が10万点を超えるあたりからは、計算が極端に鈍くなる。

「クラスター・モデル」はユーザーの属性を定義して数値化するという手法だが、これはそもそも定義が難しい。かつてのマーケティング手法が崩れたように、「金曜日にワインを買って土曜日に汗を流しているような、都心から1時間25分の範囲に居住する1.6人の子持ち」などというクラスター・モデルが、役立つとは思えない。こういう定義自体に限界がある。

よくある「検索ベース方式」も、商品や書籍に関連するキーワードでリコメンデーションするのだが、あらかじめすべての商品と書籍のキーワードをデータベース化しておく必要がある。

このように、リコメンデーション・システムをすばやく作動させるというのはなかなか困難なのである。それをアマゾンはやってのけたのだ。察するに、2種類以上のアルゴリズムと計算過程を連動して組みこんだようだった。

ひとつは、ユーザーが入手しようとした(あるいは閲覧した)複数の商品や書籍の「あいだ」に類似性を発生させ、それを数値化するということだ。単なるパターン・マッチングではない。「類似性」のマーケティングなのである。しかし、これだけではまだ曖昧である。一人のユーザーが、吉本ばななの『キッチン』の次に松岡正剛の『日本という方法』を閲覧したからといって、そこから類推できる類似性はかなり広すぎる。

そこでもうひとつ、入手した商品や書籍がもともと持っている「類似性」をめぐるデータベースをつくっておいて、これを走らせた。いわば商品や書籍のシソーラス空間を用意するようにした。これなら『キッチン』が含むキーワードと『日本という方法』が含むキーワードで、類似性の「あいだ」を計測しやすくなってくる。

この二つに、さらにいくつかの技法が加わって、アマゾンのリコメンデーション・システムが高速で動き、一挙に売上げをのばしていったのである。そこにはぼくの言葉の設計思想でいえば、さしずめ「擬同型モデル」という設計思想が如実に活躍したということになるのだが、いやいや待てよ、この「擬同型モデル」についての説明はしないことにする。ぼくの奥座敷の考え方なのだ。

こんなふうに、グーグルやアマゾンを褒めているというのは、どうにもくやしいばかりだが、しかしこの凱歌に「検索」という、地味であるが、それを徹すれば社会がここまで変わるのかという方法の徹底があったことについては、やはり敬意をもって注目しておかなければならないだろう。

ぼくは編集工学屋だからわかるけれど、これまで検索や索引づけなんていう作業は、どんな業界でもロクな目で見られなかったものなのだ。とくに出版業界では人手も時間も労力もかかるわりに、ほとんど評価されない領域だった(『松岡正剛・千夜千冊』も求龍堂スタッフがどれほど努力してくれたことか。先日も、杉浦康平さんが全集が届いた夜に電話をしてきて、第8巻の索引の質量に驚いていた)。

けれども、グーグルとアマゾンは、この地味な検索を数十台(数百台?)のパソコンを連ねて(巨大マシンをぶんまわすのではなくて)、独自のウェブ世界を手元に引き寄せることに成功した。もって恐るべき情報コロンブスの卵だったと言わなければならない。

このほか、書いておきたいことはまだまだあるが、グーグルのアドワーズ機能(特定の言葉で検索された時だけ検索結果画面に出現する広告機能)やアドセンス機能(グーグルと契約したウェブサイトに自動配信する機能)、アマゾンのアフィリエイト機能、あるいはロングテール・ビジネスといった、巨大な売上げに直接貢献している仕組みについては、ここでは説明しないことにする。ウェブ2.0仕様のビジネス書などをこっそり御覧いただきたい。

また、グーグルやアマゾンが権威主義になりすぎること、一極寡占状態を続けることによる弊害がおこるだろうこと、なにもかもがフラット化社会やパノプティコン(一点監視型)社会になっていいのかという問題、はたして検索経済がどこまで持続するかという余計な心配、こういうこともふれずにおく。言わずもがな、だからだ。

それよりここで付け加えておきたいのは、以上のようにグーグル・アマゾン化を深める社会で、次に何が要求され、何を技術開発すべきなのかということだ。

ウェブ2.0社会の次を告げる候補のいくつかは、すでにあがっている。たとえばケータイとの連動、ティム・バーナーズ=リーが提唱する「セマンティック・ウェブ」の可能性、坂村健開発のトロンなどによる「ユビキタス」の生活汎用化、サーチエンジンそのものを広告メディアやコミュニケーションメディアとして活用するSEM(Search Engine Marketing)の斬新な工夫、CMS(Contents Manegement System)の徹底化とそのアプリケーション・システムとの連動、ずっと以前から言われ続けている放送と通信の融合、マイクロフォーマットによるメタデータの構造化などである。

しかしぼくは、これらもさることながら、次のようなことをぼんやりと考えている。さっきも言ったが、「擬同型モデル」については伏せておく。

第1には「コンテンツからコンテキストへ」という技術変化がおこるだろうと思っている。いまのところ検索技術は、あくまでコンテンツのキーワードに依存したままにある。これをコンテキスト(文脈)の検索や編集にアップグレードさせるべきである。ユーザーは欲望が満たされることがわかったのちは、意志を文脈あるいは物語として表明したくなるものなのである。

第2に、評価システムにもっと独自のしくみを入れたほうがいい。これまでの評価は大半がリコメンデーションだった。そこには「評価する人の顔」も、またそのリコメンデーションにまつわる「物語」というものも、なかった。これは数値化に頼ってシステムをつくってきたからで、むろんそれはそれで重要なのだが、そこに「顔」や「物語」を入れるべきなのだ。それにはおそらく、「顔」(人)を評価し、その“相場”が上がっていく実社会における考課システムのようなものが必要になるだろう。

第3には、ウェブ2.5やウェブ3.0というものがあるのなら、そこにはきっと画期的な学習システムが入ってくるだろうということだ。この学習には「知識の学習」「欲望の学習」とともに、「方法の学習」が必要である。じっくり学びたい、深く学びたいという機会はこのままではしだいに失われていくだろうからだ。さらにいうのなら、そのためには今日のアルファ・ブロガーに代わるような“ウェブ師範代”が必要なのである。

第4に、これはすでに「インターネット・マガジン」編集長で、インプレスR&Dを代表する井芹昌信さんが予告しているのだが、「祭」のようなものが導入されるか、創発されることになるだろう。

ぼくも「連塾」第II期を「絆走祭」(はんそうさい)と名付けてみたのだが、ウェブにおいてもポップで知的な天神地祇たちを招く「祭」が必要になっているにちがいない。つまり一年のどこかの一定期間にやってくる“行事”がほしい。ウェブのポータルサイトやウェブサイトというもの、あっというまに飽きられる宿命にある。

これを活性化させるには、ひとつはグーグル化やアマゾン化をおこすことだが、おそらくこれは当分何をやってもグーグル・アマゾンに持っていかれるだけだろう(勝てないだろう)。そうだとすれば、独自の祭をネットワーク各地とリアル各地におこすべきなのだ。そして「胸騒ぎ」をつくるべきなのだ。いまは、それがない。とっくの昔、西行がこう歌っていた。「春風の花を散らすと見る夢はさめても胸のさわぐなりけり」。

第5に、ウェブ独自の「時間」や「消耗」を函数として発生させるといいだろう。現在、ウェブ・ネットワークのすべてには「摩滅しない時間」と「無制限に広がる空間」が、衛生無害に入っている。

しかし、こんなことはどこかで気持ちが悪くなるものだ。時間が速く進んだり、賞味期限をもっている電子貨幣が出回ったっていいはずなのである。貨幣というもの、もともとが記録性と代価性と時間性によって生じてきたものなのだ。生産の余剰と不足のズレが貨幣を生んだのだ。それならばウェブ2.0以降の社会では、“時計のついた価値”があらわれていいだろう。

また、ウィルス同様、ウェブで生じる面倒は何でも消毒してしまえばいいというものでもない。そもそも市場社会というものはソーシャル・コミュニケーションの一部のことをさしている。市場社会に人生が入っているわけじゃない。逆である。そうだとすれば、ウェブにはちょっとしたローカリティやマージナリティも必要なのだ。これを日本では「界隈」と呼んできた。「界」はウェブ社会に、「隈」はコモンズに当たっている。

まあ、こんなところにしておこう。

あまりコンセプトやアイディアを出しすぎるのも、またぞろお手紙がきて、「さしでがましいことですが、あまり流出させないほうが多少は裕福にもなられたのではないでしょうか」なんて言われてしまう。

ぼくは、IT産業の未来を憂慮しているのではない。それはベンチャービジネスにまかせよう。大学に代われ、私塾を開け、マスコラボレーションを特定化せよと言うわけでもない。それならとっくにやってきた。電子幕末の志士がほしいと言っているのでもないし、闇をつくれ、カブキ者よ出よ、悪場所よ栄えよというのでもない。いや、これはちょっとは言ってるかな、ハハハハ。

せめてアクセス数や従事率ではなく、そこに多様なキラーテクノロジーが自在に開花し、そこに痛快なコースウェアや深々と感じられる学習機会が生まれていってほしいのだ。時代がそろそろキーワード主義(小泉時代も終わったのだから)から、コンテキスト主義に移ってほしいのだ。それでは、もう一首、西行の歌を掲げて、今夜のウェブ電源を抜くことにする。

おのづから来る人あらば もろともに 眺めまほしき山桜かな